历史终结论文明冲突论48页PPT

- 格式:ppt

- 大小:5.84 MB

- 文档页数:2

文明冲突论马景阳2130206一、文明冲突论产生的背景和内容冷战的结束使得原来为其所掩盖的问题和矛盾,如民族矛盾、宗教矛盾、边界纠纷、难民流动、恐怖主义等等凸显甚至爆发出来,成为影响世界安全的重要因素。

世界处于变化之中,面对这一变化带来的不安与挑战,人们需要为自己和社会寻找方向。

如何认识当前的世界,把握国际关系中迫切需要解决的重大问题,成为政界和学界思考的主题之一。

国际关系界的学者纷纷提出自己的看法,仁者见仁、智者见智,各种理论层出不穷。

亨廷顿提出的文明冲突论,即为其中突出的一种观点。

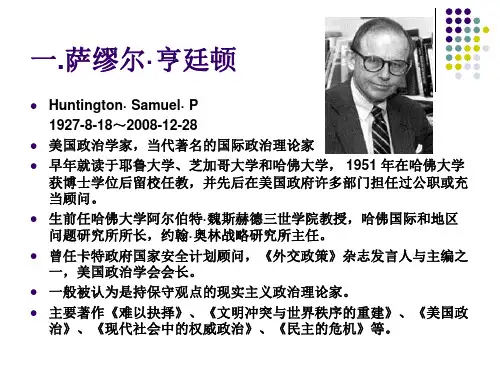

塞缪尔*亨廷顿系美国哈佛大学阿尔伯特*魏斯赫德三世学院教授,该校奥林战略研究所主任,哈佛国际和地区问题研究所所长,美国政治学会会长,曾担任卡特时代的国家安全委员会主任,为当时国家安全事务顾问布热津斯基的左右手,并经常担任美国国务院、国防部、中央情报局等部角色,政治上,他以保守出名,曾因支持越南战争及卷入诸多中央情报局研究项目等原因,一度被人斥为“疯狗”。

学术上,他以当代马基雅维里自诩,一向以提出极具争议的观点或理论而闻名于学术界。

他的十多种学术著作大多探讨当代重大国际政治、国际关系等领域的理论问题,在学术上颇多建树。

亨廷顿1993年在美国《外交》杂志夏季号发表《文明的冲突?》,1993年底又在该杂志的冬季号上发表《不是文明又是什么?》的文章,并于1996年出版《文明的冲突与世界秩序的重建》一书,从而较为系统地提出并论证了自己的“文明的冲突”的世界范式。

从他的《文明的冲突?》问世之日起在全世界引起了广泛的论争,以至于被视为1947年乔治坎南在《苏联行动的根源》中提出遏制战略以来在外交理论界引起反映最强烈,争论最多的文章。

亨廷顿提出,世界正面临混乱,产生这种混乱和纷争的原因,如果不是基于文明上分歧的因素,那究竟会是什么呢?他认为,文明的冲突作为世界政治的核心因素正在取代冷战时代的意识形态;文明的模式比其他任何模式更能准确地解释世界上发生的变化。

亨廷顿的“文明冲突论”自问世至今已有十多年的时间。

从1993年《文明的冲突?》一文发表到《文明的冲突与世界秩序的重建》的出版,亨廷顿对他关于“文明的冲突”的论断完成了一个系统的阐述。

他的理论从一开始就在学术界引起极大的争议,并随着国际局势的变化不断掀起讨论的热潮。

亨廷顿的“文明冲突论”是对冷战后世界政治局势的一种分析和预测。

他把“文明的冲突”作为理解后冷战时代世界局势的范式,认为冷战后世界范围的冲突将主要是不同文明间的冲突,文化或文明将成为国际上合作或分裂的基础。

学者们从国际关系的角度对“文明冲突论”作了大量的研究,部分学者则针对文化之间是否只有冲突、文化冲突的实质等问题进行了讨论。

关于“文明冲突”的争论似乎已经过了它的热议期,那么,现在再来谈论或分析“文明冲突论”是否还有价值?笔者认为,随着全球化进程的推进发展,全球化已由经济领域向政治、社会、文化等方面延伸,文化的全球化也进入理论研究的视野,全球化时代各种文化的冲突与共生问题成为了研究的一个重要方面。

“文明冲突论”作为一种代表性的理论观点,对其进一步分析研究对于深化认识文化全球化具有一定的理论价值。

本文试从全球化的角度对亨廷顿“文明的冲突”理论进行剖析,以期深化对这一全球化文化理论的认识。

一、“文明冲突论”的背景在《文明的冲突与世界秩序的重建》一书的前言中,亨廷顿就明确指出:“这本书不是也不打算成为一本社会科学著作,而是要对冷战之后全球政治的演变作出解释。

它渴望提出一个对于学者有意义的和对于决策者有用的看待全球政治的框架或范式。

”①因此,冷战的结束是学界关于“文明冲突论”研究的一个重要时代背景。

随着1989年柏林墙的拆除和1991年苏联的解体,持续近半个世纪之久的冷战结束了,覆盖全球的东西方对抗终止了。

战后国际关系由此进入了一个新的时代,“后冷战时代”成为当时人们描述冷战后世界最常用的词汇。

“文明冲突论”即是亨廷顿对后冷战时代世界局势的分析与预测。

钱乘旦:文明的多样性与现代化——兼评“历史终结论“”文明冲突论“文明是怎样发生的?这是一个复杂的问题,不是几句话可以说清楚。

我在这里想说的是:几百万年前人类开始脱离动物界,然而进入文明的时间,只占人类全部历史的千分之一多一点。

文明之所以形成如此晚,是因为它需要诸多条件,其中最重要的条件之一,是原始状态中各种不同的人群(比如部落、血亲集团)之间相互的交流,迫使他们改变原有的生存状态,从而突破血亲的纽带,形成地域性的社会组织,也就是早期国家。

我们都知道,最古老的文明出现在大河流域,比如尼罗河、黄河、底格里斯和幼发拉底河、印度河,等等。

这里除了“水源”这个因素,“交往”的重要性常常被忽视:河流是远古人类最便捷、也是最容易利用的交往通道,住在水边的先民们,最容易与其他人群进行交往,包括物资交换、掠夺、征服与反征服、技术与器具的交流等等,因此也最经常受到改变自己的压力,以应对种种变化。

文明就是在这个过程中产生的——水给人类带来文明,老子说:“上善若水!”住在水边的人最容易产生文明,水把星星点点散布在各处的早期文明幼芽连接在一起,形成了文明成长的中心。

欧洲最早的文明也出现在水边,只不过那爿水是海而不是河。

和其他地区的早期文明有一点不同,古希腊文明以“城邦”为最显著特点。

“城邦”这种早期的国家形态,在世界其他地方也曾出现过,比如在两河流域下游。

不过希腊却被城邦制度“固化”了,长期不变化,长期不发展,几百个城邦组成“希腊世界”,相互间有永远打不完的仗。

在世界其他地方,像波斯、埃及、两河流域,乃至中国,最终都向地域国家或“帝国”发展,这是古代世界的共同现象,最终就发展出许多地区性的强大国家。

但古代希腊没有出现这种情况,结果,辉煌无比的古希腊文明在历史的长河中只如同流星般一闪而过,很快就在茫茫的黑暗中湮没了。

古希腊的情况很特别,在古代世界不是普遍现象;可是近代以后却有人把这种独特的现象说成是“普世”的,历史由此被修改了。

文化帝国主义的几种理论形态冷战结束后,以美国为首的西方国家对发展中国家采取一种被西方学者称之为“文化帝国主义”的政策,即进一步加强文化外交,全面输出西方的政治经济模式和价值观念,并且把“西方的思想和实践”视为“具有普遍性权威”的唯一标准,认为“凡是不顺从西方、尤其是美国人权观念的政权都是专制和非法的”(参看英国《卫报》1994年4月4日约翰·格雷的文章:《拒不接受东方有希望的前景》)。

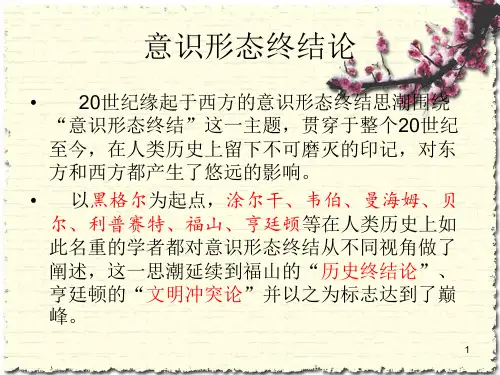

与西方国家的文化帝国主义政策相呼应,一些西方学者纷纷提出“历史终结论”,“文明冲突论”,“后殖民主义论”,经济、政治、文化、人权“无国界”论等各种观点,试图为西方国家的文化渗透和扩张披上一层道德的、合法的外衣。

这可称之为文化帝国主义的理论形态。

现择其主要的作扼要介绍。

关于“历史终结论”。

美国《国民利益》季刊1989年夏季号刊登了国务院政策计划司副司长、原兰德公司分析家弗朗西斯·福山纪念冷战结束的文章,题为《历史的终结》,提出了所谓的“历史终结论”。

“历史终结论”的主要观点是:中国和苏联不得不进行改革和西方文化处于统治地位等现象,不仅标志冷战结束,更表明西方自由民主的普及而作为历史的终结,即今后统治物质世界的将是西方的自由主义思想,人类社会发展不会再出现更新的形态。

这一结论的主要依据是:在20世纪,西方的自由主义首先与专制主义的残余,然后与布尔什维克主义和法西斯主义,最后与现代马克思主义进行了斗争,最终西方思想取得了胜利。

这表明,有系统地取代西方自由主义的可行方案已经取尽用竭,人类意识形态和统治形式演变,以西方自由民主的普及而终结并且巩固下来,世界已进入大同状态,即:在政治领域中享有自由民主,同时在经济领域中容易得到录像机和立体声系统。

费朗西斯·福山还进一步阐述:在西方国家,资本与劳工之间的矛盾已经解决,阶级问题已退居次要地位,共产主义今天在发达的西方世界的吸引力比第一次世界大战结束以来的任何时候都低;在亚洲,日本人以自己的方式采纳并改变了传输到日本的西方资本主义和政治自由主义,对西方自由主义在亚洲的发展与普及起了关键性的作用;中国的改革表明,中国今天已不成为亚洲或世界的指路明灯或典范;在苏联,斯大林主义已经开始为自由主义所取代,苏联过去的制度已遭到彻底的毁灭性的批判;今后能对资本主义意识形态提出挑战的,只存在两种可能,一种是宗教信仰,另一种是民族主义,但它们都不能对西方自由主义构成致命的危险。

亨廷顿“文明冲突论”再评析(上)割裂文化的普遍性与特殊性关系去理解不同的文化或者文明,最容易导致对文化作“文化中心主义”与“文化相对主义”两种倾向的评价,而文化中心主义和文化相对主义又是文化霸权的主要来源。

文=杨生平“文明冲突论”的背景在《文明的冲突与世界秩序的重建》一书的前言中,亨廷顿就明确指出:“这本书不是也不打算成为一本社会科学著作,而是要对冷战之后全球政治的演变作出解释。

它渴望提出一个对于学者有意义的和对于决策者有用的看待全球政治的框架或范式。

”因此,冷战的结束是学界关于“文明冲突论”研究的一个重要时代背景。

随着1989年柏林墙的拆除和1991年苏联的解体,持续近半个世纪之久的冷战结束了,覆盖全球的东西方对抗终止了。

战后国际关系由此进入了一个新的时代,“后冷战时代”成为当时人们描述冷战后世界最常用的词汇。

“文明冲突论”即是亨廷顿对后冷战时代世界局势的分析与预测。

与此同时,我们还应该注意到,从二十世纪八十年代末开始,在原东欧社会主义国家解体后,经济自由化的浪潮席卷全球,市场不再受国家边界的限制,资本可以在国际上自由流通,跨国公司为寻求更廉价的劳动力和更低税率的市场将资本从一国转向另一国;再加上网络、多媒体等信息技术在各领域的巨大扩张,给人们造成时空急剧压缩的感觉,世界正变成“地球村”,这个过程就是通常所说的全球化。

关于全球化,研究者出于学科背景的不同对它的理解也不相同。

目前,学术界一种狭义的观点通常将全球化视为从二十世纪七八十年代“金融全球化”开始,然后逐步向经济贸易、政治、社会文化等领域扩展的过程。

在这个过程中,世界正在成为一个“地球村”;市场规模和范围不再局限于民族国家而扩大至整个世界;一些可观察到的社会趋势,如个人取向的行动正在蔓延、青年人生活方式的国际化、老龄人口的急遽增加等,正在发挥着决定性的影响。

据此,西方发达国家以经济领域为代表的关于全球化的后果有三个假设:在高新科技压力下人民需求的同质化;价格竞争的同质化;贸易经济的同质化。