以北京胡同现状浅析传统民居的保护与改造

- 格式:pptx

- 大小:22.43 MB

- 文档页数:2

北京胡同的保护与开发北京胡同的开发与保护摘要:本文从北京胡同的历史由来说起,通过分析胡同的久远历史和深厚的文化积淀,来表明胡同在北京的城市规划中的重要意义。

描述在开发模式下胡同的变化来说明对古建的保护应注重传承和发扬历史的文化积淀,而不是简单的拆后重建。

通过分析北京胡同和胡同里的四合院如今的现状和保护中的存在问题,提出我们当前在保护胡同的过程中应该注意的问题,并给出一些保护的建议。

关键词:历史积淀、胡同文化、保护、开发正文:说起胡同,相信在中国是无人不知的,它是元代建大都沿袭下来的,至今已有700多年历史。

胡同里的建筑几乎都是四合院。

四合院是一种由东西南北四座房屋以四四方方的对称形式围在一起的建筑物。

为出入方便,每排院落间必要留出通道,这就是胡同。

北京自古就有这么个说法:“著名的胡同三千六,没名的胡同赛牛毛”,可见胡同的数量之多。

胡同是依照棋盘形的蓝图建筑的,绝大多数都是正东正西,正南正北,横竖笔直的走向,从而构成了十分方正的北京城。

又由于四合院是坐北朝南的,所以东西向的胡同多些。

而这种规划正是吸取历代帝都的建造经验,体现了我国历代建造城市的传统特色。

在我们的印象中,北京的胡同都是灰墙灰瓦,一个模样,其实不然,每条胡同都有它自己的故事。

因为北京的胡同不仅是城市的脉络,更是北京普通老百姓生活的场所,京城历史文化发展演化的重要舞台。

漫步其中,到处都是名胜古迹,细细品味又似北京的百科全书,不少胡同中的一块砖、一片瓦都有好几百年的历史了。

可以说,胡同是北京文化的活化石,记载着北京的历史变迁,具有很高的历史文化价值。

胡同是老北京人生活的象征,是北京古老文化的体现,那曲折幽深的条条胡同孕育了具有浓浓中国味儿的“胡同文化”。

然而随着我国经济、文化的发展,胡同也遇到了前所未有的挑战和破坏。

据某网站公布的:2005年9月的摸底调查显示,北京旧城内确定的1320条胡同中,完全保留传统格局与风貌的,仅存430条,占总数的33%;另有占总数15%的205条胡同,早已“名存实亡”。

浅谈北京四合院文化中国北方的传统民居,总的特点是以院落(或天井)为核心,依外实内虚的原则和中轴对称格局规整地布置各种用房。

其中以北京四合院水平最高,也最为典型,是中国汉族传统民居的优秀代表。

外院横长,大门开在前左角即东南角,进入大门,迎面在外院东厢房的山墙上筑砖影壁一座,与大门组成一个小小的过渡空间。

由此西转进入外院。

大门之西正对民居中轴的南房称"倒座",作客房,外院还有男仆室及厨、厕;由外院通过一座垂花门式的中门进入方阔的内院,即全宅主院。

北面正房称"堂",大多为三间,遵守着明清朝廷"庶民庐舍不过三间五架,不许用斗拱,饰彩色"的规定。

正房开间和进深尺寸都比厢房大,故体量最大。

正房左右接出耳房,由尊者长辈居住。

耳房前有小小的角院,十分安静,所以也常用作书房。

这种一正房两耳房的布局称作"纱帽翅"。

正房前,院子两侧各建厢房,其前沿不超越正房山墙,所以院落宽度适中,空间感觉甚好。

厢房是后辈们的居室。

正房、厢房朝向院子都有前廊,用"抄手游廊"把垂花门与这三座房屋的前廊连接起来,可以沿廊走通,不必经过露天。

廊边常设坐凳栏杆,可在廊内坐赏院中花树。

所有房屋都采用青瓦硬山顶。

正房之后有时有一长排"后照房",或作居室,或为杂屋。

较大的民居可以在堂后再接出一座四合院,以居内眷。

或更在全宅一侧接出另外一组四合院,也有的在一侧接出宅园。

开在前左角的民居大门称"青龙门",按后天八卦,北为坎,东南为巽,故宅门的此种布局称坎宅巽门,按风水观念认为是吉利的。

实际上,宅门不设在中轴线上,使得从宅外进入必先通过一个小小过院,有利于保持民居的私秘性和增加空间变化(只有王府的宅门才放在中轴线上,认为以王侯之尊,即使不作坎宅巽门也可以免除外邪的侵害)。

其他地区,不论南北,在一般民居中,坎宅巽门也十分通行。

北京城市建设中的胡同、四合院改造和保护一、老北京四合院、胡同简述1、老北京四和院简述所谓四合,“四”指东、西、南、北四面,“合”即四面房屋围在一起,形成一个“口”字形的结构。

经过数百年的营建,北京四合院从平面布局到内部结构、细部装修都形成了京师特有的京味风格。

北京正规四合院一般以东西方向的胡同而坐北朝南,基本形制是分居四面的北房(正房)、南房(倒座房)和东、西厢房,四周再围以高墙形成四合,开一个门。

大门辟于宅院东南角“巽”位。

房间总数一般是北房3正2耳5间,东、西房各3间,南屋不算大门4间,连大门洞、垂花门共17间。

如以每间11-12平方米计算,全部面积约200平方米。

北京四合院中间是庭院,院落宽敞,庭院中莳花置石,一般种植海棠树,列石榴盆景,以大缸养金鱼,寓意吉利,是十分理想的室外生活空间,好比一座露天的大起居室,把天地拉近人心,最为人们所钟情。

四合院是封闭式的住宅,对外只有一个街门,关起门来自成天地,具有很强的私密性,非常适合独家居住。

院内,四面房子都向院落方向开门,一家人在里面和和美美,其乐融融。

由于院落宽敞,可在院内植树栽花,饲鸟养鱼,叠石造景。

居住者不仅享有舒适的住房,还可分享大自然赐予的一片美好天地。

2、老北京胡同的简述据《明成祖实录》载,礼部尚书李至刚等在永乐元年正月给朱棣上书说:“自昔帝王,或起布衣,平定天下,或由外藩,人承大统。

而肇迹之地,皆有升崇,窃见北平布政司实皇上承运兴化之地,宜尊太祖高皇帝中都之制,立为京师。

”这不正说出了朱棣的心里话吗?他当然照准了。

于是在永乐元年正月辛卯日(公元1403年2月4日)将北平改称为北京。

从此中国的历史上就有了“北京”这个名称,那么公元1403年2月4日就成了“北京”名称的诞生日。

可见“北京”这个名称最早出现在明朝,到今年,已叫了588年,但却比“胡同”这个名称晚出现了100多年。

其中最长的胡同是东、西交民巷。

最窄的胡同,几年来有不断的新发现。

北京胡同的变迁与胡同文化保护探析作者:陈梓凡史民峰来源:《世纪桥》2013年第08期摘要:北京胡同是北京传统文化的重要载体之一,胡同经历了几百年的沧桑变化,它是北京人们居住的主要聚集地,但由于基础设施不完善、市场经济的冲击等原因,胡同面临逐渐衰退甚至消失的危险,创建人文胡同、绿色胡同、文化胡同以及合理规划胡同是保留胡同文化的重要举措。

关键词:胡同文化;发展;传统;现代说到北京的文化,胡同文化一定是标志性的话题,北京的胡同方方正正、胡同内的四合院规规矩矩,曾给北京城增添了丰富的文化魅力。

胡同文化影响了北京人的生活,反过来也可以说北京人的文化造就了胡同和四合院。

许多人也许会感觉到,胡同文化就在我们的身边,但是我们对它又有多少了解,我们对这项文化感知了多少,如何保护好胡同文化,带着这样的问题,我们课题组从摄影纪实的角度走近了北京胡同,并进行了思考。

一、北京胡同的由来及发展演变胡同的由来有几种说法,均与蒙古人建朝有关。

说法一,蒙古语称城镇为“浩特”。

蒙古人进入中原以后,建立元朝,将北京作为大都,便按照自己的习惯,将中原城镇也称为“浩特”,后北京城的汉人读成了“胡同”;说法二,胡同本是蒙古语“井”的意思,其发音为“忽洞”。

现在我国内蒙古地区用“井”做地名的也很多。

因为凡有居民聚居的地方必有水源,所以“井”渐渐成为了人们居住地的代称。

由此“忽洞”谐音变成了“胡同”;说法三,金元时期,中原汉人将北方少数民族称为“胡人”。

蒙古人建立元朝后,京城汉人仍私下叫他们“胡人”,胡同即为“胡人大同”之意。

由于北京古时城建就有严格规划,所以胡同都比较直,星罗棋布。

在北京,胡同浩繁有几千条,他们围绕在紫禁城周围,大部分形成于中国历史上的元、明、清三个朝代。

13世纪的元朝,到现在已经经过了几百年的演变发展。

北京城有名的胡同元朝时29条,明朝时459条,清朝时978条,新中国成立初统计有6 047条。

后来合并了一些旧名,新命名了一些。

古建筑改造的成功案例在中国的历史长河中,古建筑是一座座充满文化底蕴的宝库。

古建筑不仅是一种文化传承,更是一种历史遗产。

但是随着时间的流逝,很多古建筑的面貌已发生了较大程度的改变,甚至有些古建筑已经被废弃。

但通过一些道路的尝试和努力,一些成功的例子就这样崛起了。

一、“北京胡同改造成功案例”——文化保护与市场需求的平衡北京是中国最古老、最具历史文化的城市之一,也是中国传统文化的重要代表之一。

胡同是北京最具代表性的镇居形式,是北京民居建筑的精品,也是北京文化传承和发展的见证。

随着城市建设和发展的需要,北京的胡同区逐渐被拆除和改造。

但是,在这个过程中,保护历史文化和满足市场需求如何平衡才是最重要的。

近年来,北京城市规划部门积极推进北京古城保护和改造工作,并在改造过程中运用了一些科技手段。

在保护文化遗产的同时,根据市场需求升级改造胡同,保护胡同文化、延续传统风貌,让胡同成为了一个充满魅力的“文化、旅游、商业、生活一体化”的街区。

比如如今知名的南锣鼓巷改造工程,保留了原有的胡同构架,修建了仿古建筑,植树造景,引进了多元化的文化场所、小吃、经营店铺等元素,创造了一个充满生机和魅力的城市空间。

二、“黄山始信峰酒店”——传统美学与现代设计的完美结合黄山是中国著名的旅游城市,同时也是中华文化的重要代表之一。

始信峰是黄山的一座著名名胜,山上因地势险峻无法建造房屋,但它独特的美景成为人们追逐的目标。

然而,在黄山规划建设过程中,如何打造旅游住宿区成为问题。

作为黄山旅游住宿区的重要项目,始信峰酒店所处地理位置极为特殊:高耸的山峰上。

在原有建筑基础上保留传统的民族建筑手法,结合现代化的建筑设计,采用灵活的构造体系,在山坡上建造了一个漂浮在云端的“鸟巢”般的酒店结构。

同时,设计师在酒店空间的规划中,采用悬挂与支撑相结合的方式,使得建筑可以借助山石、树木自然条件,营造出独具特色的空间氛围。

精心布置的环境和装饰元素与黄山山体的原始景色完美地结合在一起,让人们在品味传统美学的同时也感受到了慢生活的气息。

一、北京胡同、四合院必须保护近年来,学界本来不存在北京胡同、四合院要不要保护的问题,而是一直在探讨怎样保护的问题,只因近期著名作家李国文发表了四合院理应大拆、刘心武发表了拆毁四合院"可以理解"的"高论",不能不对要不要保护北京胡同、四合院的问题作理论上的说明。

有意识的依法保护历史建筑,是20世纪人类文明的重要标志之一,保护范围从寺庙、官署等公共建筑逐渐扩展到民居。

北京作为八百年古都,其历史文化的构成无非两个方面;帝王文化和市井文化。

帝王文化的载体是故宫和众多坛、庙、陵、园、府,而市井文化的载体就是胡同、四合院,为什么保护前者没有人反对而保护后者就有人反对呢?其实是"帝王历史观"在作怪,某些人从骨子里认为承载市井文化的四合院不如故宫重要,只关心帝王的历史不关心百姓的历史。

中国早期的都市应当说是帝王的都市,从汉长安城遗址平面图可以看出,那时宫殿、官署、苑囿占去了都市的三分之二。

但是到了隋唐,都市已经成为百姓的都市,80多平方公里的隋唐长安城老百姓占去80%,说明那是市井文化已经影响时代风尚。

宋代城市革命以后,城市经济功能加强,老百姓在都市中更加活跃,百姓生活也更加丰富多彩。

但是从有都市以来四千年,中国幸存一点帝王时代的都市的市井建筑的,只有北京。

从这个意义上说,北京的胡同、四合院和故宫具有同等重要的历史文化价值,胡同、四合院承载的北京帝王时代的市井文化,是北京不可割舍的历史文化的一个层面。

我深信,北京胡同、四合院如果完好保存至今,一定会像故宫一样被联合国教科文组织列为"世界文化遗产"。

如此说来,那些认为北京四合院可以大拆的"高论"可以休矣!二、北京四合院必须整治以我在四合院中生活几个月的经历,坦率地说,在四合院里生活令人非常痛苦(只有夏天比较凉快这一个优点),多年呼吁保护四合院的我本人,也希望尽快迁出四合院。

三、对传统四合院保护的认识过程对老北京四合院、胡同的保护,经历了一个漫长而逐步认识的过程。

在建国初期的那段关键时期,我们最终没能采纳保护旧城另建新城的建议,而是确立了对北京旧城进行改造利用的方案。

在这一思路的指导下,北京旧城及存量最多的传统四合院就始终面临着无休止的现代建设与时代发展的冲击。

回顾建国以来北京城市的建设与发展,不难看到,北京旧城及四合院、胡同等历史传统建筑,在建国后曾受到过多次城市建设与发展的冲击:其一,是将全国的政治中心和文化中心确立在旧城之内后所开展的多项建设工程,其中包括各类国家机关行政办公设施的建设;其二,是70年代后开始实施的大规模的旧城改造工程,自20世纪80年代以后,北京市先后制定和出台了一系列对旧城的改造、建设、发展的规划,如《北京城市建设总体规划方案》和《北京市区建设高度的控制方案》等等,规定旧城内的建设高度以故宫为中心,其东西两侧的建筑可向外逐步建成9米、12米以及18米以下的楼房;旧城边缘一侧的建筑高度可以达到30米至45米之间……。

自实施改造工程以来,旧城内多条传统街道被改造、展宽;大体量的楼房建筑不断出现……。

旧城内原有的四合院、胡同也在一系列的改造建设工程中逐步缩小。

在总体改造规划的要求下,部分历史文化街区也实施了改造工程。

但由于缺少保护规划的指导,改造后的街区其传统风貌及原有建筑均发生了重大变化。

如老北京著名的王府井传统商业街区、西单传统商业街区等在经过改造后,已建设成为与传统商业街完全不同的现代商城;前门、琉璃厂、隆福寺等传统街区,在经过改造和部分改造后,原有的传统建筑风格也有很大改变。

20世纪90年代开展的危旧房改造工程,曾一度对传统四合院、胡同的保护构成较大威胁,一些实施危房改造工程的四合院、胡同区域被成片的楼房小区所替代,部分文物建筑周边由四合院、胡同构成的历史环境也被一派崭新的现代环境所替代。

如牛街的清真寺、齐白石故居、蔡元培故居、朱彝尊故居、林白水故居、于谦祠等文物单位,其周围原有的四合院、胡同等传统建筑已不复存在,这些传统建筑已完全“淹没”在高楼形成的小区之中成为“盆景”。

关于北京胡同现状及其保护状况的调查(一)实践地点:北京东城区的几大胡同(二)实践时间:2012年5月1日—2012年5月6日(共6天)(三)实践人员:王志明,梁少峰,姜锡彬正文如下:一、实践目的“北京有多少胡同呢?据文献记载,在明代就多达几千条,其中内城有900多条,外城300多条。

清代发展到1800多条;民国时有1900多条;新中国成立初统计有2550多条。

后来合并了一些旧名,新命名了一些;改革开放以来,随着经济和城市建设的发展,又拆迁、改造了一些。

至今北京有街巷名称的约4000多个。

”(来自百度百科)胡同文化、四合院是老北京文化的代表,是源远流长的中华文化不可或缺的一部分,其中胡同文化更是一枝独秀,在历史的长河中熠熠生辉。

然而随着历史变迁,胡同这一特定的文化产物却在逐渐消失殆尽。

胡同文化是我国传统文化的重要组成部分,是我国必不可少的文化遗产,我们有必要去了解胡同,去保护我们的文化遗产,然而根据问卷调查的数据表明8成以上的人完全不知道胡同或仅对胡同文化了解一点点,所以这就十分有必要去详细了解一下胡同文化的现状。

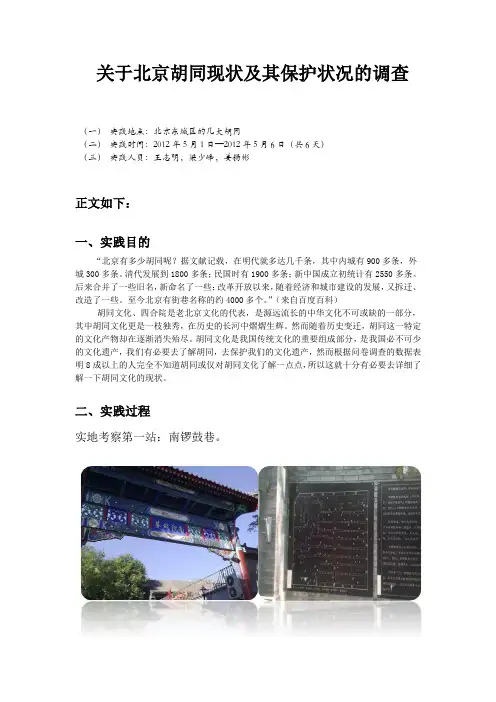

二、实践过程实地考察第一站:南锣鼓巷。

南锣鼓巷是北京最古老的街区之一,也位列规划中的25片旧城保护区之中。

南锣鼓巷南北走向,北起鼓楼东大街, 南止地安门东大街,全长786米,宽8米,与元大都(1267年)同期建成,是我国唯一完整保存着元代胡同院落肌理、规模最大、品级最高、资源最丰富的棋盘式传统民居区。

这里也烙上了许多名人的印记,后圆恩寺13号是矛盾的故居,可园是清末大学士文煜的住宅和花园,圆恩寺胡同7号曾是蒋介石的行辕。

而酒吧街则是南锣鼓巷的一个重要特色,这里也有许多的特色小店,像若水堂油纸伞、文宇奶酪店等。

5月4号,我和王志明从学校出发,乘坐地铁到达市区。

在张自忠路地铁站出站后,我们明显感到此处的古色古香。

我们且行且问,在热心人的指引下,步行几百米后终于到达了此次考察的第一站:南锣鼓巷。

北京胡同现状一.前言“有名的胡同三百六,无名胡同似牛毛。

北京曾有胡同6000多条,若把这些胡同连起来,长度不亚于万里长城。

” 这是一位老北京人对胡同的描述,而改革开放以来随着经济和城市建设的发展,胡同这种文化产物却在逐渐消失殆尽。

胡同文化是我国传统文化的重要组成部分,是我国必不可少的文化遗产,我们有必要去了解胡同,去保护我们的文化遗产,然而现实中我们所要面对的状况远比想象中要复杂的多。

通过调查走访我发现不只是市区政府和房地产开发商急于利用旧城大片的土地来获取经济利益,让不少人想不到的一点是,其实居住在旧城区的市民因为日益感到老式房屋不堪使用,生活不便,所以早就盼着胡同的拆迁改造了。

面对来自底层和上层的双重压力,我们的胡同将何去何从?二、胡同的现状北京东城区的胡同已多数被改造,如:南锣鼓巷成为了年轻人北京游玩必去的美食胜地,烟袋斜街发挥历史展示作用成为游览景区,有些四合院被列为国家重点文物保护单位。

且不论其改造成功与否,现今东城区的大多胡同都有城市定位与改造规划,因此我们将调研对象定位为西城区仍在居住的胡同,并从民居角度解读。

时至今日,当我们走进胡同,除较为明确的主通路外,还有很多引导人们去附近胡同的曲折小甬道,穿梭于胡同中时,有很好的发现和休闲感受,然而现代的空调,电十分突兀的出现,与其缺乏有机联系,与青砖灰瓦不相符。

三.改造意见第一,小规模微循环的方式保护与修缮胡同四合院。

小规模的修缮从来没有停止过,在东四、西四文保区、什刹海地区、南锣鼓巷等地区都有不少四合院的修缮工程。

当前多种方式的个体修缮四合院的市场早已打开,需要跟踪该市场发展,循序渐进,逐步展开。

房屋产权是调动社会积极修缮四合院的关键。

要调动社会的积极性修缮房屋,主要是产权问题。

产权是自己的,在明确了胡同四合院保护不再大拆大改的今天,自然房屋产权者会考虑自己住房的修缮。

小规模微循环的前提是要逐渐疏散人口。

目前老城区人口密度过高,造成房屋难以彻底修缮,即使修缮了,院落拥挤,居住环境仍较差。

《基于空间模糊性的北京胡同改造设计研究》篇一一、引言北京的胡同,是这座城市独特的文化遗产和历史记忆。

随着城市化的快速发展,胡同的改造与保护成为了城市建设的重要议题。

空间模糊性作为一种设计理念,能够在保留胡同传统特色的同时,适应现代生活的需求。

本文将基于空间模糊性,对北京胡同的改造设计进行深入研究。

二、北京胡同的历史与现状北京的胡同形成于元朝,是北京特有的城市肌理。

随着历史的演变,胡同承载了北京人的生活、文化和记忆。

然而,随着城市的发展,胡同面临着许多问题,如老旧、拥挤、交通不便等。

这些问题的存在使得胡同的改造成为了一种必要。

三、空间模糊性的概念及应用空间模糊性是一种设计理念,强调空间的流动性、过渡性和不确定性。

它打破传统的空间界限,将室内外空间、动与静的空间进行融合,创造出一种富有层次感和动态感的空间效果。

在胡同改造中,空间模糊性可以应用于建筑立面、空间布局、道路设计等方面,使改造后的胡同既保留传统特色,又具有现代感。

四、基于空间模糊性的胡同改造设计策略1. 建筑立面改造:在保留传统建筑风格的基础上,运用现代设计手法,使建筑立面呈现出一种模糊的边界,将室内外空间融为一体。

例如,可以采用通透的材质、运用借景等手法,使建筑与周边环境形成一种相互渗透的关系。

2. 空间布局改造:在胡同的空间布局上,采用模糊的空间划分,打破传统的空间界限。

例如,可以通过设置过渡性的空间元素,如绿化带、座椅、小型广场等,使空间具有流动性和过渡性。

3. 道路设计改造:在道路设计上,采用弹性道路、步行化等设计手法,使道路具有更多的功能性和适应性。

同时,可以利用高差、植被等元素,形成一种模文糊的空间感受。

五、案例分析以某北京胡同改造项目为例,该项目在改造过程中充分运用了空间模糊性的设计理念。

在建筑立面上,采用了通透的材质和借景等手法,使建筑与周边环境相互渗透。

在空间布局上,设置了过渡性的空间元素,如绿化带、座椅等,使空间具有流动性和过渡性。

关于北京胡同现状及其保护状况的调查(一)实践地点:北京东城区的几大胡同(二)实践时间:2012年5月1日—2012年5月6日(共6天)(三)实践人员:王志明,梁少峰,姜锡彬正文如下:一、实践目的“北京有多少胡同呢?据文献记载,在明代就多达几千条,其中内城有900多条,外城300多条。

清代发展到1800多条;民国时有1900多条;新中国成立初统计有2550多条。

后来合并了一些旧名,新命名了一些;改革开放以来,随着经济和城市建设的发展,又拆迁、改造了一些。

至今北京有街巷名称的约4000多个。

”(来自百度百科)胡同文化、四合院是老北京文化的代表,是源远流长的中华文化不可或缺的一部分,其中胡同文化更是一枝独秀,在历史的长河中熠熠生辉。

然而随着历史变迁,胡同这一特定的文化产物却在逐渐消失殆尽。

胡同文化是我国传统文化的重要组成部分,是我国必不可少的文化遗产,我们有必要去了解胡同,去保护我们的文化遗产,然而根据问卷调查的数据表明8成以上的人完全不知道胡同或仅对胡同文化了解一点点,所以这就十分有必要去详细了解一下胡同文化的现状。

二、实践过程实地考察第一站:南锣鼓巷。

南锣鼓巷是北京最古老的街区之一,也位列规划中的25片旧城保护区之中。

南锣鼓巷南北走向,北起鼓楼东大街, 南止地安门东大街,全长786米,宽8米,与元大都(1267年)同期建成,是我国唯一完整保存着元代胡同院落肌理、规模最大、品级最高、资源最丰富的棋盘式传统民居区。

这里也烙上了许多名人的印记,后圆恩寺13号是矛盾的故居,可园是清末大学士文煜的住宅和花园,圆恩寺胡同7号曾是蒋介石的行辕。

而酒吧街则是南锣鼓巷的一个重要特色,这里也有许多的特色小店,像若水堂油纸伞、文宇奶酪店等。

5月4号,我和王志明从学校出发,乘坐地铁到达市区。

在张自忠路地铁站出站后,我们明显感到此处的古色古香。

我们且行且问,在热心人的指引下,步行几百米后终于到达了此次考察的第一站:南锣鼓巷。

北京胡同人居环境问题调查研究北京胡同具有重要的历史文化价值和研究意义,然而随着时代的发展,旧的胡同院落系统失去了它赖以生存的土壤,现代化的生活方式冲击着传统居住形态,并引发了各种人居环境问题。

北京胡同人居环境的改善值得当代建筑和空间设计师深思。

标签:北京胡同;人居环境;现状问题1、北京胡同开发与保护现状20世纪90年代,随着房地产市场的兴起,掀起了大规模旧城改造的热潮,大量的历史遗迹被推倒重建,取而代之的是一大批行列式住宅和高层住宅楼。

大量的传统四合院被拆除,胡同的数量也大幅度减少,历史街区和文化古建被围合在现代化的高层建筑中,在夹缝中求生存。

近年来,胡同建筑逐渐老化,建筑外立面年久失修,建筑结构和表皮随着时间的消磨,逐渐失去了故有的风貌。

大多数胡同住宅残旧、拥挤,无法满足当代人的生活需求。

胡同中基础设施不完善,生活条件较差,大量胡同居民搬离胡同,胡同里人气日渐衰弱。

据调查,胡同中生活的大多数是一些上了岁数的老人,他们在胡同中生活了几十年,对于胡同有着深厚的感情和依恋。

但问其住房意愿时,结果却出人意料,大多数老人渴望离开胡同,迁入设施完善和方便的楼房,其结果令人深思。

2、北京胡同人居环境现状分析北京胡同源于元、明、清三个朝代,历经了数百年的风雨沧桑,胡同的空间形态,生活方式早已不能满足现代人的生活需求,现代化的生活方式冲击着胡同传统居住形态并引发了各种矛盾和冲突。

2.1 私搭乱建,建筑风貌混乱北京胡同居住区沿街立面混乱,居民私搭乱建,私开墙洞,侵占公共设施用地。

胡同居住区,居住密度高,一条小小的巷子里往往居住着几十户人家。

胡同里居民生活空间狭小,拥挤不堪。

居民为了增加居住面积和改善生活质量,往往擅自在院内或街道的空地上搭建简易棚屋作为厨房、居室和仓库,这样不仅占用了公共空间而且严重破坏了传统建筑的外观和胡同整体风貌。

胡同房产归房产局所有,胡同中许多房屋无人居住,也不再对外租用,小门一锁数年,这就形成了居住空间拥挤与闲置房间的不利用之间的矛盾。

北京城市建设中的胡同、四合院改造和保护所谓四合,“四”指东、西、南、北四面,“合”即四面房屋围在一起,形成一个“口”字形的结构。

经过数百年的营建,北京四合院从平面布局到内部结构、细部装修都形成了京师特有的京味风格。

北京正规四合院一般以东西方向的胡同而坐北朝南,基本形制是分居四面的北房(正房)、南房(倒座房)和东、西厢房,四周再围以高墙形成四合,开一个门。

大门辟于宅院东南角“巽”位。

房间总数一般是北房3正2耳5间,东、西房各3间,南屋不算大门4间,连大门洞、垂花门共17间。

如以每间11-12平方米计算,全部面积约200平方米。

北京四合院中间是庭院,院落宽敞,庭院中莳花置石,一般种植海棠树,列石榴盆景,以大缸养金鱼,寓意吉利,是十分理想的室外生活空间,好比一座露天的大起居室,把天地拉近人心,最为人们所钟情。

四合院是封闭式的住宅,对外只有一个街门,关起门来自成天地,具有很强的私密性,非常适合独家居住。

院内,四面房子都向院落方向开门,一家人在里面和和美美,其乐融融。

由于院落宽敞,可在院内植树栽花,饲鸟养鱼,叠石造景。

居住者不仅享有舒适的住房,还可分享大自然赐予的一片美好天地。

据《明成祖实录》载,礼部尚书李至刚等在永乐元年正月给朱棣上书说:“自昔帝王,或起布衣,平定天下,或由外藩,人承大统。

而肇迹之地,皆有升崇,窃见北平布政司实皇上承运兴化之地,宜尊太祖高皇帝中都之制,立为京师。

”这不正说出了朱棣的心里话吗?他当然照准了。

于是在永乐元年正月辛卯日(公元1403年2月4日)将北平改称为北京。

从此中国的历史上就有了“北京”这个名称,那么公元1403年2月4日就成了“北京”名称的诞生日。

可见“北京”这个名称最早出现在明朝,到今年,已叫了588年,但却比“胡同”这个名称晚出现了100多年。

浅析北京市传统民居的性质及保护对策——以北京城区四合院建筑为例北京市是中华文化发展的重要城市之一,其传统民居建筑作为中国历史文化的重要组成部分,在城市发展中扮演着重要角色。

本文以北京城区四合院建筑为例,从性质和保护对策两个方面对北京市传统民居进行浅析。

一、北京城区四合院建筑的性质四合院是指一种由四面围合而成的传统住宅建筑,常见于北京城区。

四合院建筑具有以下特点:1. 空间布局合理:通常由一个中心院落和四个生活区围合而成,中心为进门大院,南北各设有两个厢房,其中的东厢房为主人居住的房间。

2. 环境良好:四合院建筑受传统文化的熏陶,注重环境,四合院被围合起来,既具有私密性又具有开敞性,前后楼阁,曲士楼栋,错落有致,相得益彰。

3. 风水讲究:四合院建筑通常遵循“五行”、“阴阳”、“风水”等传统建筑规则,采用合适的方位、朝向、造型等,使建筑具有良好的风水格局。

二、北京市传统民居的保护对策北京市传统民居的保护已经成为一个不可忽视的问题。

传统民居面临的主要问题有以下几个方面:1. 建筑老化:大量的传统民居属于“小时代”的建筑,与时代的变迁不相适应,随着时间的推移,其本身的结构、功能、材料等方面均存在着明显的老化现象。

2. 建筑整体性收到影响:大量原有的传统住宅正在消失,导致与古城区域其他建筑的整体性失衡,文化传承遭受残缺。

3. 污染带来影响:由于城市化进程的发展,城市环境日趋恶化,传统民居所在区域的环境也在遭受污染。

综合上述问题,对于保护北京市传统民居,我们应该采取以下几种措施:1. 引入新科技,保护传统建筑:包括旧建筑结构加固,经验与先进技术的融合应用等。

2. 采用现代化技术加强保护管理:应运用电脑审核,加强对建筑实体和环境的监控和保护。

3. 引入现代的生态设计理念:通过环境协调,更好地保护和利用历史文化遗产,让文化资源更好地与社会发展相适应。

4. 暂停对古建筑的破坏与改建:在合法的前提下,批准文化性建筑的建造项目,不得挤压、拆毁古城区域内的传统建筑,避免古建筑被破坏。

大陆桥视野·2016年第24期 19浅谈北京胡同文化的保护与可持续发展——以史家胡同为例乔西汀 / 中国地质大学 【摘 要】北京胡同曾是闻名于元、明、清时期的主体建筑,随着社会经济的发展和各种社会发展矛盾的共同作用使得北京的胡同文化逐渐消退,曾经历史沧桑的文化建筑不再发挥应有的文化价值。

本文以北京史家胡同为例,归纳了北京胡同文化的基本特征,并阐述了北京胡同文化的保护措施及可持续发展的可能。

【关键词】胡同文化;文化遗产保护;可持续发展在中国历史上,北京胡同是元、明、清时期的主体建筑,也是中国传统住宅建筑的经典。

胡同作为老北京特有的建筑文化现象,构成了北京四合院的脉络结构,贯穿整座城市,在为人们的生活提供必要基础的同时,也使得北京城市的发展和变迁异彩纷呈。

直到今天,北京城中依然有着许多稀稀落落的胡同宅区。

一、北京胡同文化的特征北京胡同文化的第一特征在于其命名的多样性。

如以人名和官名命名、以市场商品命名、以附近建筑物命名,还有以地形景物、胡同形状命名等。

北京胡同文化的另一特征在于其源远流长的传承性。

北京胡同将物质功能及社会功能紧密结合。

从物质功能上,胡同为街坊提供了划分界限的一句,也为居民提供了良好的采光和通风条件;同时,胡同又为道路交通基础设施添砖加瓦,为人们出行带来了便利。

从政治、经济和文化等方面的社会功能上,早在明清时代,胡同的编制就已经作为统治者行政管辖的依据,户籍管理的雏形、繁荣的社会活动都依托了胡同这一基础。

许多有纪念意义的名人故居、文化遗址也作为历史的鉴证保留在胡同之中,体现出北京胡同在当代社会的文化功能。

二、北京胡同的管理历史沿革在兴建初期,北京胡同就充分发挥了居住的效用。

元代有许多大规模的胡同建设工程,开创了北京胡同的建筑潮流,并形成了初具规模的城市胡同建筑风格。

在胡同的管理制度方面,明代沿袭元代大都“坊”制。

全城共分三十六坊、内城二十八坊,外城八坊,分属东、西、南、北、中五城管辖。