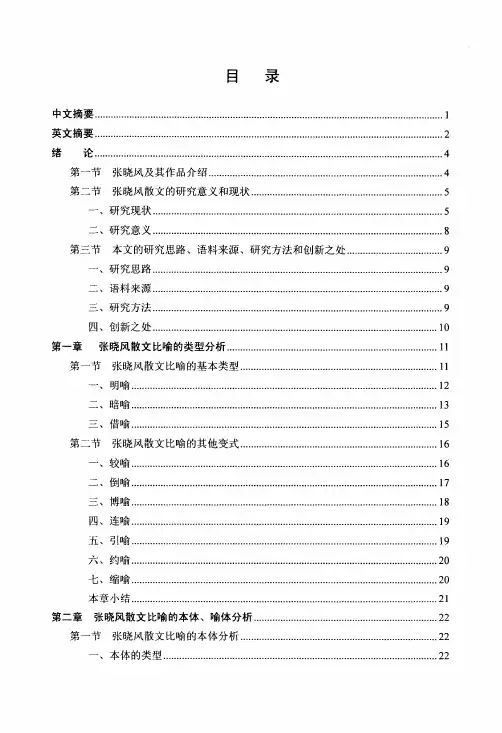

张晓风修辞鉴赏

- 格式:ppt

- 大小:6.88 MB

- 文档页数:41

垫扬州大学硕士学位论文例①中以“伟人只是忽有所悟的那个孩子”来引进“玉只是一块美丽的石头”,说明两者表面上看都是了不起的或是宝贵的,但本质上都是简单质朴的。

例②中先引设“先有美人而后才有“美人痣”,先有英雄,而后有悲剧英雄的缺陷性格”从而来说明“缺憾必须依附于完美”的道理。

六、约喻约喻是指几个本体共有一个喻体或通过一个喻体来认知、反映几个不同的本体。

在张晓风散文中只出现了1例。

①爱我少一点,去爱一首歌好吗?因为那旋律是我;去爱一幅画,因为那流溢的色彩是我;去爱一方印章,我深信那老拙的刻痕是我;去品尝一坛佳酿,因为坛底的醉意是我;去珍惜一幅编织,那其间的纠结是我;去欣赏舞蹈和书法吧一一不管是舞者把自己挥洒成行草篆隶,或是寸管把自己飞舞成腾跃旋挫,那其问的狂喜和收敛都是我。

《矛盾篇之一》这句中本体有旋律、色彩、刻痕、醉意、纠结、狂喜和收敛,喻体就一个我,作者分别用生活中各种事物的某一鲜明特征拿来作比,手法新颖独特,比喻之中蕴含着哲理,发人深省。

七、缩喻缩喻是一个比喻中本体、喻体都出现,但省略比喻词,本体和喻体极其紧密地联系在一起的一种比喻形式。

缩喻有两种形式:并列式和偏正式。

并列式即本体和喻体在形式上是并列的关系,如:弯弯的月儿小小的船;偏正式即本体和喻体是具有偏正关系的名词短语,形式上是修饰与被修饰的关系,如:黄金季节,手臂的森林。

这种偏正式缩喻和倒喻有一定的相似之处,不过倒喻是出现比喻词的,而缩喻是以前者直接修饰后者,修饰语是带有比喻性质的,不出现比喻词“像、似的”。

使用缩喻这种形式能使结构紧凑,语言凝炼,使要表现的事物更为生动、形象。

①而现在,天空的蓝笺已平铺在我头上,我却又苦于没有云样的笔。

《画晴》此句中“天空的蓝笺”用本体天空修饰蓝笺,构成偏正词组,天空的颜色及形状像极了蓝色的纸笺,作者恰当地抓住了两者的相似之处,比较贴切。

以上是张晓风散文中比喻的一些变式的运用,主要有倒喻、博喻、连喻、引喻、较吴芳:张晓风散文的比喻研究望(一)人物本体张晓风散文中的人物本体主要是分人称和名称两类,通过以下的表2.2可知两者分别占人物本体总数的70%和30%。

张晓风散文阅读答案篇一:张晓风散文阅读答案】3那是四月初次燥热起来的一个晚上,我不安地坐在廊上,十分不甘心那热,仿佛想生气,只觉得越来越不负责,就那么风风雨雨闹了一阵,东渲西染地抹了几许颜色,就打算草草了事收场了。

4这种闷气,我不知道找谁去发作。

5丈夫和孩子都睡了,碗筷睡了,家具睡了,满墙的书睡了,好象大家都认了命,只有我醒着,我不认,我还是不同意。

春天不该收场的。

可是我又为我的既不能同意又不能不同意而懊丧。

6我坐在深褐色的条几上,几在廊上,廊在公寓的顶楼,楼在新生南路的巷子里。

似乎每件事都被什么阴谋规规矩矩地安排好了,可是我清楚知道,我并不在那条几上,正如我规规矩矩背好的身份证上长达十几个字的统一编号,背自己的邻里地址和电话,在从小到大的无数表格上填自己的身高、体重、履历、年龄、籍贯和家庭。

7可是,我一直知道,我不在那里头,我是寄身在浪头中的一片空白,在一瞬眼中消失,但我不是那浪,我是那白,我是纵身浪中而不属于浪的白。

8也许所有的女人全是这样的,象故事里的七仙女或者田螺精,守住一个男人,生儿育女,执一柄扫把日复一日地扫那四十二坪地(算来一年竟可以扫五甲地),象吴刚或薛西佛那样擦抹永远擦不完的灰尘,煮那象“宗教”也象“道统”不得绝祠的三餐。

可是,所有的女人仍然有一件羽衣,锁在箱底。

她并不要羽化而去,相信自己曾是有羽的,那就够了。

9如此,那夜,我就坐在几上而又不在几上,兀自怔怔地发呆。

10报纸和茶绕着我的膝成半圆形,那报纸因为刚分了类,看来竟象一垛垛的砌砖,我恍惚成了俯身城墙凭高而望的人,柬埔寨在下,越南在下,孟加拉在下,乌干达在下,“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞”的故土在下⋯⋯11夜忽然凉了,我起身去寻找披肩把自己裹住。

12一钵青藤在廊角执意地绿着,我大部分的时间都不肯好好看它,我一直搞不清楚,它到底是委屈的还是悲壮的。

13我决定还要坐下去。

14是为了跟夜僵持?跟风僵持?抑是跟不明不白就要消失了的暮春僵持?我不知道。

浅析张晓风散文的诗性美内容提要英国的杰出浪漫主义诗人威廉·布莱克曾写过这样一句诗:“一粒沙中看世界,一朵野花见天堂”。

台湾女作家张晓风就是这样一位洞察世事的散文家,她突破了以往女作家创作的狭小天地,以敏锐的双眼去发现,以细腻的内心去体察,通过诗性般浪漫而又灵动语言展示出对自然,对人生哲理般的思考。

浓厚的文学底蕴使她的散文散发着浓厚的古典意蕴,而现代文化的浸染又使她的散文处处渗透着现代的睿智与洞察。

她的散文大都不拘于格式,以细微处入手,通过天马行空般的联想与想象,将诗化般的语言与节奏运用于散文创作。

本文试图从其散文主题意蕴,语言特色,与色彩糅合的角度来赏析其散文的诗性美。

序言在台湾地区乃至中国文坛,张晓风都无疑是一位令人瞩目的散文大家。

她的文风灵巧多变,时而柔肠千曲,时而昂扬洒脱。

余光中曾称她为“亦豪亦秀,腕挟风雷的淋漓之笔。

”张晓风的散文的取材新颖独特,突破传统思维的定势,以小见大,以一种发自生命本体的呼唤,常令读者醺然若醉,其所流露的智慧与灵性跨越时空,给人以恒久的震撼。

她不仅仅追求散文的文学美,更是追求散文的艺术美,达到极大的审美情趣,给予读者无穷的想象与思索。

一、大胆联想,诗化主题张晓风的散文往往以自己的生活的细微之处为着笔点,透过一双透视平凡的慧眼,探索一些关于生命的意义,以及真,善,美的主题。

作者淡化叙事背景,以高度诗化地语言文字,如叩问心灵一般,奏响了一曲曲令人感悟的生命之歌。

在《行道树》一文中,作者的视点非常独特。

从生活中日日可见,却总被忽略的行道树入手,引发出对人生态度的思考。

“我们是一列树,立在城市的飞尘里。

”全文以行道树的口吻,开篇便引起读者的兴趣与思考。

“我们的命运被安排定了,在这个充满车辆与烟囱的工业城里,我们的存在只是一种悲凉的点缀。

”我们不禁感慨,是啊,它们是大地的孩子,应该在森林中吸着露水,迎接着第一缕阳光的到来。

然而命运却毫不留情的将它们带到乌烟瘴气的工业区,装饰的是一身抖不落的煤烟,制造的是不被珍惜的清新。

张晓风描容解析

《描容》是张晓风创作的一篇散文,文章通过描写一个小女孩为母亲描容的过程,表达了作者对母亲深深的敬爱和感激之情。

文章的开头通过对小女孩的动作和语言描写,表现出小女孩对母亲的爱和关心。

接着,作者通过对母亲容貌的描写,展现了母亲的美丽和温柔。

在描写过程中,作者运用了比喻、拟人等修辞手法,使描写更加生动形象。

文章的结尾部分,作者通过对母亲的感激之情的表达,深化了文章的主题。

同时,作者也通过对小女孩的描容过程的描写,表达了对母爱的赞美和敬意。

总的来说,《描容》是一篇感人至深的散文,通过对母亲容貌的描写,表达了作者对母亲深深的敬爱和感激之情,同时也展现了母爱的伟大和无私。

瑰丽的想像,诗化的语言——张晓风《柳》赏析

《柳》是中国著名诗人张晓风的一首浪漫优美的诗歌,不仅抒发了对爱情浪漫

的期盼,还对绿色自然展示出独到的观点。

詩中句句不着痕迹地穿梭在青翠柳树间,使人仿佛回到大自然般恬静而舒服的气氛中。

整首詩以自然为主题,柳树、鹭鸶、濑尼河似乎在作者的笔下一点一滴流淌注入光芒四射的青春,化作一派切身体验的主角,令人投入无限的期盼。

看似写的是柳树做主角的浪漫诗篇,但是深刻的更在于作者把自然之美阐述得

淋漓尽致,让我们仿佛置身世界中,同自然交流,一起享受一份浪漫而宁静的一刹空间。

藉由诗歌中情景描繪,可谓形象逼真,生动地勾勒出了一幅清新脩美的自然画卷。

詩中的柳枝轻轻拂过水面,仿佛在探寻着什么期待;淡淡的春风吹落葱茏的小草,仿佛是在向整个世界抛出爱的期满;鹭鸶在窃窃私语的飞行中,仿佛在告诉我们友情的广阔与恒久。

诗歌中采用的是浅显易懂的语言,却蕴含著深刻的情思,引起阅读者内心深处最深邃的共鸣,令人回味无穷。

《柳》这首诗歌见证了张晓风向往浪漫情怀的精神世界,在诗歌里,展示出了

一幕幕唯美的壮阔情景,是一副美丽画卷,我分外赞叹。

爱情健在,自然完美,让我们置身其中,感受爱情与自然的美景,被张晓丰的艺术熏陶溉染,获得一份宁静的心情,领悟其中的生活哲学。

热点作家4 张晓风一、人物简介张晓风,1941年生于浙江金华,江苏铜山人。

8岁随母亲一起赴中国台湾,先后就读于北一女中和屏东女中,毕业于东吴大学。

曾任教东吴大学、香港浸会学院和阳明大学“通识教育中心”等高校。

她是中山文艺奖、国家文艺奖、吴三连文艺奖、中国时报文学奖、联合报文学奖的得主,曾经荣获十大杰出女青年。

有多篇作品入选大陆及台湾中学的教科书。

36岁时,被台湾地区的批评界推为“当代十大散文家”之一。

张晓风笃信宗教,喜爱创作。

她的文风“亦秀亦豪”、“腕挟风雷”,创作腹地广阔。

从描写生活琐事,到抒写家国情怀及社会世态,无不细腻精微,颇富哲理,令人叹服。

小说,散文及戏剧著作有三、四十种,并曾一版再版,并译成各种文字。

二、代表作品成名作《地毯的那一端》。

其主要作品有:《白手帕》、《红手帕》、《春之怀古》、《你还没有爱过》、《梅兰竹菊》、《潘渡娜》、《不朽的失眠》、《地毯的那一端》、《愁乡石》、《我喜欢》、《初雪》等等。

三、荣誉金榜1968年发表于《中国时报》的《潘渡娜》是台湾科幻界公认的第一篇华文科幻小说。

1971年《地毯的那一端》获中山文艺奖。

1977年其作品被列入《台湾十大散文家选集》。

1969年戏剧作品《画》,荣获“李圣质先生夫人剧本奖”首奖。

1971年戏剧作品《第五墙》获新闻局金鼎奖剧本奖。

四、社会评价“她的作品是中国的,怀乡的,不忘情于古典而纵身现代的,她又是极人道的。

”——《台湾十大散文家选集》丛书编辑张晓风的文字“柔婉中带刚劲”,堪称“第三代散文家中的名家”。

——余光中“笔如太阳之热,霜雪之贞,篇篇有寒梅之香,字字若璎珞敲冰。

”——某资深文艺评论家(一)阅读下面文字,完成后面各题。

不识张晓风家人至亲,我们自以为极亲极爱了解的,其实我们所知道的也只是肤表的事件而不是刻骨的感觉。

父亲的追思会上,我问弟弟:“追诉平生,就由你来吧,你是儿子。

”弟弟沉吟了一下,说:“我可以,不过我觉得你知道的事情更多些,有些事情,我们小的没赶上。

春之怀古张晓风阅读答案【篇一:【阅读训练】《绝版的暮春》《春之怀古》】/p> ①又是一年三月三。

兰亭的上空澄澈得如同小儿的眼神,修竹在温润的地气里拔节,有风吹过,春日最有风韵的那个部分就是由竹林中的绿意释放的。

②已经一千六百多年过去了,大多琐屑的日子被人淡忘,只是这一天,人们照例要汇聚兰亭,纪念书圣,弘扬书道,效晋时士人流觞曲水,吟诗作赋。

我们正努力地复原着当时的仪式,贴近那一场盛会。

而今,利用这种仪式,文人们是否能够抵达那个烟水遥遥的深处呢?③公元353年暮春之初,王羲之在《兰亭序》中很欣喜地写道:“天朗气清,惠风和畅。

”四十多人行走在山间林木道中,士林中很有影响的谢安来了,高僧释支遁来了,王羲之带了几个儿子一起出动,最小的是献之,此时九岁。

四十余人其乐陶陶地相拥着,披一身茂林修竹中倾泻下来的温暖阳光,。

流觞到处,诗思敏捷者脱口而出。

谢安、王羲之、孙绰等二十余人很快成诗,博得一片好评;卞迪、丘髦等十余人一时难以即席吟诵,罚酒三巨觥。

年少的王献之参与这样的成人活动,一时不知所措,也只好喝了罚酒。

一切都是自如的,随意的,唯有这样,雅集才充满了无拘无束的气氛。

④谢安也参加了兰亭雅集,和一个普通文人一样,成四言五言诗各一首。

在雅集中,丝毫不见他有与人不同之处。

从文人角度看,谢安的影响要胜过雅集中的每一个人。

从职务上看,谢安历任了桓温司马、吏部尚书,东晋孝武帝时甚至位居宰相。

这样的人在兰亭雅集中,与大家平等,无人着意提起,也无专文渲染。

这正是晋文人的自由精神、自由文风。

难得的是谢安的平常心,更难得的是诸士人的平常心,以至达到了自由的最大值。

⑤山水怀抱中的文人相聚,适意是雅集的动力。

由于适意而毋需相互提防、戒备,你愿意怎么着就怎么着吧,每一个相与者都重在个性上、精神上的享受,追求浪漫散怀、从容悠然的趣味。

一次寻常的文人聚会能流传下来,恐怕远远超过了所有参与者的料想,他们只是觉得快乐了一天,一身轻松地披戴着芳草野花的香气回家。

张晓风散文《行道树》赏析

《行道树》是张晓风的一篇散文,他用简练的语言来描述行道树的生命力和它对人们的影响。

首先,张晓风描写了行道树的外观,他说它有着“浓密的叶子,像一片绿色的天空,看上去非常的美丽”;它“树干圆结而高大,树叶茂密而优雅”,让人看到它就有一种无法言说的感动。

其次,张晓风描述了行道树的生命力。

他说它“即使在冬天,也不会放弃生机”,它“有着强大的活力,总能在春天里重新焕发出生机”,它“洒满了阳光,向往春天,梦想着未来”,它“就像一位勇敢的士兵,在征战四方”。

最后,张晓风说到了行道树对人们的影响。

他说它“能够给人们带来清凉的景象”,它“能够治愈人们心中的伤痛”,它“能够带给人们充满希望的生活”,它“能够为人们提供安全的环境”,它“能够让人们有安全的感受”。

总的来说,张晓风用简练的语言描述了行道树的外观、生命力和对人们的影响,使人们能够深刻地体会到行道树的美好,感受到它带给人们的温暖与安全。

由此可

见,张晓风的文章虽然简短,却深刻地体现了行道树的魅力所在,值得我们去探究和赏析。

华中科技大学硕士学位论文摘要体谓结构是体词或体词性成分作谓语的主谓结构,也是现代汉语中普遍存在的一种语法结构,我们记作X·NP。

全面研究X·NP对于我们学习,掌握和传授现代汉语语法知识都有重要意义。

但到目前为止,已有的研究成果仍然不够全面和系统。

因此,我们有必要对它进行更为全面的考察。

体谓结构是一种特殊的主谓结构。

一方面,它具备主谓结构的“万能”性;另一方面,它在成句时又受到各种限制。

而这又是由它的句法特征和句法性质所决定的。

传统上认为X·NP只有一种语义搭配类型。

我们从分别考察X和NP的语义类型入手,应用理论计算与实例验证相结合的方法,从而最终得出它所有的语义搭配类型。

此外,我们还对NP的语义特征作了概括。

多数体谓结构属于主位-述位的话语结构。

从表述类型、语气、语体等不同的角度,可以将体谓结构分为不同的语用类别。

它具有指称-陈述功能、信息功能、篇章功能等语用功能。

关键词:体词谓语;句法限制;语义类型;话语结构I华中科技大学硕士学位论文AbstractSubstantival-predicated structure is a ubiquitous structure in modern Chinese with nominal words or components acting as its predicate, which is formalized as X·NP.Substantival-predicated structure is, in nature, a branch of subject-predicate structure with distinct characterizes. For one thing, it is featured by the universal characters of subject-predicate structure, for another, it is limited in terms of forming a sentence. All of these is determined by the features and nature of its syntax.Traditionally, there is only one semantic allocation type admitted in X·NP. Using the method of theoretical evaluation and authentication with illustration, however, this paper inspects respectively the syntactic types of X and NP, and hence all the semantic types.Most of the substantival-predicated structures belong to the pragmatic structure of topic theme-rheme. Substantival-predicated structure can be classified into different pragmatic categories from the aspects of such as expression type, mood and style and is featured by the reference-statement function, information function, text function and so on.Key words:substantival-predicated structure;restrictive conditions;semantic types;discourses独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。

秀中慧——浅析张晓风散文之“秀”摘要:张晓风是二十世纪台湾散文界不可多得的一位作家,一位很能感受、体味并捕捉生活中点滴灵动的散文大家。

其文章秀雅爽洁而细腻,但玲珑剃透中除了充满诗情画意,也蕴涵着发人深思的睿智,也即它们于“秀”中也常含“慧”。

其温婉秀雅的背后一样充满了思索。

关键词:张晓风;散文;秀;惠早在1963年余光中便发表了倡导“散文革命”的纲领性文献《剪掉散文的辫子》。

其中援“现代诗”之例提出“现代散文”的概念,称这是“讲究弹性、密度、质料的一种革新散文”。

由此出发,他对当时散文界流行的所谓“学者的散文”、“花花公子的散文”、“浣衣妇的散文”等逐一加以分析与抨击,并对其“现代散文”的内涵作了充分阐述。

由于他更主要的是以诗闻名,故其散文始终被置于诗歌的耀眼光环之下。

但事实上,他所身体力行的一系列散文亦是颇为成功的。

而张晓风则恰是其“现代散文”理论的又一实践者。

张晓风是二十世纪台湾散文界不可多得的一位作家。

从《地毯的那一端》到《愁乡石》再到《步下红毯之后》,其间虽无明显的分段,但她散文题材的不断拓宽、容量的不断丰厚以及视野的日益开阔却是十分清晰的。

其文细腻幽雅的阴柔之美几乎贯穿了创作的始终,而那阳刚之美则随着她思想的深入而日益笃厚。

于是,其风格也就不能做简单定性。

但余光中先生对其“亦秀亦豪”之评赞却是十分中肯的。

(1)综观她的创作,基本就是一个从对自然的感恩到对故乡明月的相思再到对生命价值的沉思之“反馈圈”。

(2)随着它的不断扩大,生性纤柔的她也日益“男人味”了起来。

大丈夫最贵能屈能伸,而张晓风的散文则贵在“扬之有豪气,抑之有秀气”。

(3)且不谈她那指涉尘世的“豪气”之作,单看她作为一个女人味十足的女人时之小文,也是可以从其“秀”中窥见一些与众不同之处的。

这些小文多为她对自然、人情与生命的感喟之作,有些还近似闺秀散文的取材,但与之不同的是,她常能于琐屑平凡中言他人所不能言,并且勇于突破他人狭隘的田地,这是如张秀亚、林海音等囿于闺秀天地者难以企及的。

赏析张晓风散文:学她笔下的文学与诗意,看她眼中的艺术与世界前言:看如今,浩浩荡荡的旅行大军,又是越野,又是房车,似乎我们追求美的心灵,从来没有如今天这般积极过。

但当我看到书店里,这寥寥的看书人,一些与美有关的文学美学书籍,几个月下来,一年下来,卖掉几本,几百本的时候,再对比我们这些争抢出城的人们,似乎落差之大,让人瞠目结舌。

书与旅行难道还有什么直接关系吗?你一定会这样质疑我。

记得在朱光潜的《美学》里讲到(大意):美本是来自于心里。

这可不是我们上学时老师所讲的心灵美,或者是什么“五讲四美三热爱”那些。

在美学里,我们看到的美,本身是首先存在我们的内心。

这就像外在的景观投射到我们的内心,一开始仅仅是一些符号,是需要我们内心进行解码,心灵才能获得我们想要的东西。

因此在《美学》里讲到,你必须有一颗能够发现美、意识到美的心灵,你才能看到美。

而这种美的发现,最首先,是体现在我们对书籍的阅读上,因为图景不能记录心灵,只有文字才能与心灵对话。

当一个人喜欢看美文,喜欢欣赏美丽的风景及其人文照片,那她一定有一颗会审美、能发现美的心。

而这颗能发现美的心,才会解读几套美的语言和符号,一套是眼睛投射进的风景的符号,一套是眼睛投射进的文字符号,当然还有音乐等等。

而文学作品,就是作家把她看到的美,转化成文字。

于是我们读者也就能透过作家的文字,看到她心中世界的样子。

如今,很多人心灵已经似乎在逐渐的失去这种能力,而当我们心灵逐渐的丧失解读文字图景的能力,也就失去与心灵对话的能力,我们就算跟随旅行大军走向郊外,走向山野,这种解读图景的能力也是令人怀疑的。

真正的美不会容易被你发现,而往往只会用一颗强烈占有欲的内心,试图拥有这个世界。

把看到的东西发到朋友圈,来炫耀自己这瞬时的拥有。

今天我谈起的这本书,就与“美”有关,这就是张晓风的散文。

现在很少人愿意读,像张晓风写的这样的散文,有人说这些散文看起来很假。

我暂且不去争论谁是谁非,而我认为,很多散文写的美,并不是假,而是作者用她自己的眼睛,把纷扰的世界进行了过滤,她把世俗的部分挡在了门外,只给了我们呈现美好的东西。

热点作家4 张晓风一、人物简介张晓风,生于1941年,是中国台湾著名散文家,江苏铜山人。

毕业于台湾东吴大学,并曾执教于该大学及香港浸会学院,现任台湾阳明医学院教授。

2012年作为亲民党候选人当选台湾地区第八届“立法委员”(不分区“立委”)。

二、主要作品张晓风的作品涉及小说、散文、戏剧等。

小说张晓风的小说创作虽不很多,亦取得了不俗的成绩。

出版有小说集有《哭墙》、《晓风小说集》等,其中《白手帕》、《红手帕》、《梅兰竹菊》、《潘渡娜》比较为人所乐道。

其中,1968年发表于《中国时报》的《潘渡娜》是台湾科幻界公认的第一篇华文科幻小说,虽是创始之作,在科幻本身的特色方面挖掘得不够深入,但文笔优美、哀婉动人,是当代台湾文坛不可多得的小说佳作。

散文《到山中去》、《酿酒的理由》、《地毯的那一端》、《魔季》、《林木篇》、《我喜欢》、《一钵金》、《我有》、《愁乡石》、《初雪》、《初绽的诗篇》、《劫后》、《癫者》、《雨之调》、《咏物篇》、《春俎》、《生活赋》、《念你们的名字》、《音乐教室》、《我不知道怎样回答》、《种种有情》、《母亲的羽衣》、《许士林的独白》、《遇》、《问石》、《缘豆儿》、《西湖十景》、《遇见》、《我交给你们一个孩子》、《第一个月盈之夜》、《一个女人的爱情观》、《一句好话》、《春日二则》、《林中杂想》、《只因为年轻啊》、《星约》、《玉想》、《错误》、《不知道他回去了没有》、《传说中的宝石》、《人生的什么和什么》、《生命,以什么单位计量》、《我知道你是谁》、《我有一个梦》、《我想走进那则笑话里去》、《你我间的心情,哪能那么容易说得清道得明》、《你真好,你就像我少年伊辰》、《东邻的竹和西邻的壁》、《六桥》、《常玉,和他的小土钵》、《我有一根祈雨棍》、《一双小鞋》、《一只玉羊》、《一番》、《一山昙花》、《“你的侧影好美”》、《行道树》、《有些人》、《石缝间的生命》、《秋千上的女子》、《秋天秋天》、《别人的同学会》、《青蚨》等。

张晓风《劫后》高三散文阅读题及答案张晓风《劫后》高三散文阅读题及答案张晓风《劫后》高三散文阅读题及答案①那天早上大概是被白云照醒的,我想。

云影一片接一片地从窗前扬帆而过,带着秋阳的那份特殊的耀眼。

②阳光是真的出现了,阳光差不多可以嗅出来——在那么长久的风雨和阴晦之后。

我没有带伞便走了出去,澄碧的天空值得信任。

③琉公圳的水退了,两岸的垂柳仍粘惹这黯淡的黑泥,那一夜它们必然曾经浸在泥泞的大水中。

还有那些草,不知它们那一夜曾以怎样的荏弱去抗拒怎样的坚强。

我只知道——凭着今天的阳光我知道——有一天,柳丝仍将毵毵如金,芳草将仍萋萋胜碧,生命永不会被击倒。

④有些孩子,赤着脚在退去的水中嬉玩,手里还捏着刚捉到的泥腥的小鱼欢乐仍在,游戏仍在,贫困中自足的怡情仍在。

⑤巷子里,巷子外,快活的工人爬在屋顶和墙头上。

调水泥的声音,砌砖块的声音,钉木桩的声音,那么协调地响在发亮的秋风里。

受创的记忆忽然间变得很遥远,眼前只有音乐——这灾劫之后美丽的重建之声。

于是便想起战争,想起使人类恐惧了很久却未出现的战争。

忽然觉得并没有什么可怕,如果在那时只剩下一对男女,他们仍将削木为梳,裁叶为衣,并且举火为炊。

生活的弦将永不辍断。

⑥局促的瓦屋前,人人将团花的旧被撑在椅子上。

微温的阳光下,那俗艳的花朵竟也出奇地动人。

今夜,松香的软褥上,将升起许多安恬的梦。

今夜将无风,今夜将无雨,今夜是可预料的甜蜜。

⑦菜场里再度熙攘起来,提着篮子的主妇愉快地穿梭着,并且重新有了还价的兴致。

我第一次发现满筐的鸡蛋看来竟有那么圆润可爱。

那微赤带褐的洛岛红,那晶莹欲穿的来亨,都像是什么战争中赢来的珠宝,被放在显要的位置上炫耀它们所代表的胜利——在十一级的风之后,在十二级的水之后。

⑧隔楼的琴声在久久的沉寂后终于响起,那既不成熟又不动听的旋律却令人几乎垂泪。

在灾变之后,我忽然关心起那弹琴的小女孩,想她必然也曾惊悸过,哭泣过。

而此刻,她的琴声里重新响起稳定而幸福的感觉,像一阕安眠曲,平复了日间的忧伤。