外汇占款对货币供给影响的实证分析

- 格式:pdf

- 大小:2.88 MB

- 文档页数:3

外汇占款对货币政策的影响【摘要】:外汇占款不仅对我国货币供给总量和结构产生了重大影响,还增强了货币供给量的内生性,扭曲了货币政策的传导过程。

而且还影响了货币政策操作和目标。

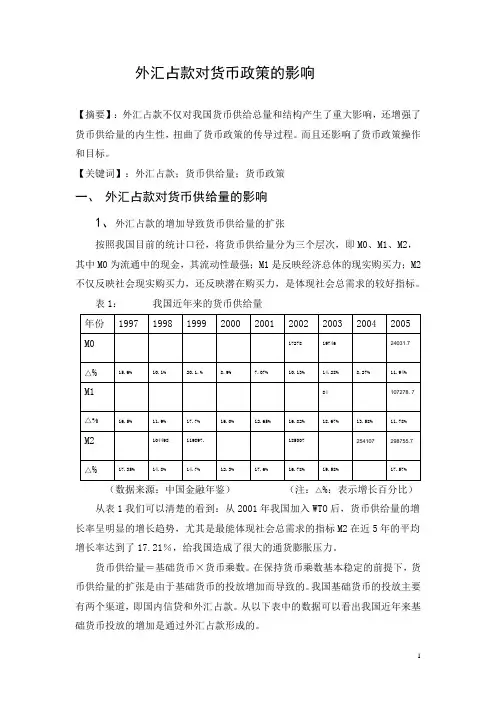

【关键词】:外汇占款;货币供给量;货币政策一、外汇占款对货币供给量的影响1、外汇占款的增加导致货币供给量的扩张按照我国目前的统计口径,将货币供给量分为三个层次,即M0、M1、M2,其中M0为流通中的现金,其流动性最强;M1是反映经济总体的现实购买力;M2不仅反映社会现实购买力,还反映潜在购买力,是体现社会总需求的较好指标。

表1:我国近年来的货币供给量(数据来源:中国金融年鉴)(注:△%:表示增长百分比)从表1我们可以清楚的看到:从2001年我国加入WTO后,货币供给量的增长率呈明显的增长趋势,尤其是最能体现社会总需求的指标M2在近5年的平均增长率达到了17.21%,给我国造成了很大的通货膨胀压力。

货币供给量=基础货币×货币乘数。

在保持货币乘数基本稳定的前提下,货币供给量的扩张是由于基础货币的投放增加而导致的。

我国基础货币的投放主要有两个渠道,即国内信贷和外汇占款。

从以下表中的数据可以看出我国近年来基础货币投放的增加是通过外汇占款形成的。

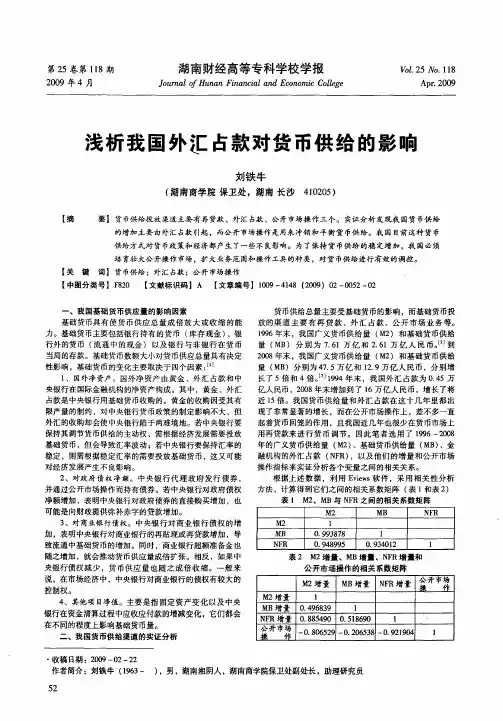

表2 外汇占款与基础货币供给(单位:亿元)〈资料来源:中国统计数据库〉(注:△表示新增量)从以上数据我们可以清楚的看到:外汇占款在基础货币供给中的比重呈逐年递增的趋势。

到2002年底,外汇占款占基础货币的比重就接近50%,最近三年其增长速度更是惊人,2005年居然达到了96.57%。

从新增量的角度来看,从2003年开始,外汇占款的新增量就超过了基础货币的新增量。

2005年投放的外汇占款居然接近基础货币投放的3倍,也就是说,由于外汇占款过多,中央银行减少的国内信贷达到了基础货币投放的2倍,以致国内信贷只占基础货币的3.43%。

由此可见,外汇占款的大量增加导致基础货币投放的不断增加,同时还极大地基础货币的构成。

金融天地我国外汇储备变化对货币供应量的影响及相应政策操作效果的分析杜 广 河北省保定市莲池区卫计局摘要:本文针对我国外汇储备变化对货币供应量的影响,以及央行为应对流动性增长所采取的主要措施展开论述。

首先,在分析了外汇储备高速增长的原因及特点的基础上,对货币供应量的变化进行了描述;其次,对于外汇储备变化及相应政策操作与货币供应量变化的数量关系进行了实证分析,结果显示从长期来看外汇储备的增长对我国货币供应量的扩大有显著影响;然后,结合央行票据发行和法定存款准备金率调整对货币供应量的影响进行了脉冲响应分析和方差分解,并对于货币政策工具的效果进行了评价。

最后,在综合上述分析的基础上,给出对于加强货币政策调控力度的相关政策建议。

关键词:外汇储备;货币供应量;影响中图分类号:F830 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2016)001-000297-01一、近年我国货币供应量变化特点与货币政策操作1.近年我国外汇储备变化的特点及原因我国外汇储备在经历了1994年的外汇体制改革之后,储备余额开始出现连年攀升,其上升步伐虽然受到1998年金融危机的影响,但经过几年的恢复与调整,从2003年起又再一次呈现出大规模增加的趋势,并且在2006年2月,我国外汇储备已超过日本,跃居为世界第一。

其原因主要在于中国对外贸易持续顺差所形成的大量外汇收入;经常项目差额从2003年的458.75亿美元增加到2008年的4261.07亿美元,扩大近十倍。

另外,除了经常项目下的资金流入之外,资本项目下的资金流入也十分强劲。

中国的经济发展吸引了大量跨国公司通过股权参与中国经济活动。

同时,在国际资本流入经济增长高速区域和人民币升值预期加大的背景下,也有大量国际资金源源不断地流入。

特别是我国的误差与遗漏项目在近些波动幅度加大,短期的国际资本非正常流动便是其原因之一。

2.外汇储备变化对货币供应量的影响外汇储备的超常增长引起了我国货币供应量的较快上升。

外汇储备变动对货币供给影响的分析作者:边雅倩来源:《市场周刊·市场版》2017年第08期摘要:我国的外汇储备量位列世界第一,在我国的经济发展过程中发挥了重要的积极作用,但同时也使得央行货币政策的独立性面临挑战,本文主要从外汇储备和货币供应量之间的相互作用和关系进行研究,试图理清两者的作用过程并提出我国该如何处理两者关系的建议。

关键词:外汇储备;货币供给;汇率改革一、外汇储备与货币供应量的关系在新的外汇管理体制下,中央银行的外汇操作与外汇储备、基础货币三者之间的关系是:当央行买进外汇支付人民币时,中央银行外汇储备增加,基础货币投放同时增加;当央行卖出外汇收入人民币时,中央银行外汇储备减少,基础货币投放亦同时减少。

可见,国家外汇储备是通过外汇人民币占款与中央银行基础货币联系在一起的。

当汇市供求出现不均衡,外汇储备面临增加或减少的压力时,政府必须作出是否对汇市进行干预的抉择。

在浮动汇率制度下,央行一般不对汇市进行干预。

汇率会受市场供求的变化而有一定程度的升值或贬值,中央银行由于不需要干预外汇市场而获得了独立行使货币政策来影响物价水平、国内产出等宏观经济变量的能力。

而在固定汇率制度下,为维持汇率稳定央行必然采取措施:当外汇市场供大于求时买入外汇,抛出本币;反之抛出外汇,买入本币。

央行买进外汇时,必须增发等值的基础货币。

二、引起外汇储备变动的因素与货币供应量的关系从国际收支平衡表的数量关系来看,一国的外汇储备的变动来自经常项目的差额和资本项目的差额。

前者是债权性储备,主要由外贸出口、劳务出口及其他服务贸易出口创汇组成;后者是债务性外汇储备,主要由国外借款、外商直接投资及国际游资组成。

(一)汇率变动在现行外汇管理体制和外汇储备形成机制下,人民币汇率的变动必然会沿着“汇率→国际收支→外汇占款→基础货币→货币供给”的传递路径对人民币供给产生冲击,这就是人民币汇率的货币供给效应的传递机制。

当一国货币对外贬值时,出口商所换回的外汇可以在国内兑换更多的本国货币,而进口商则需要支付更多的本国货币兑换进口所需的外汇。

随着二级银行体制的确立,外汇管理体制和外汇汇率体制的变革,外汇储备对货币供给的影响越来越直接,也越来越引人注目。

本文试图从理论和实践两方面剖析外汇储备和货币供给的关系,并指出由于基础货币投放渠道结构的变更而产生的政策选择上的两难境地、提出解决对策。

(一)外汇储备影响货币供给的理论分析外汇储备是指为各国货币当局所持有的对外流动性资产,主要指银行存款和国库券等。

根据现代货币供给理论的原理和中央银行资产负债项目变化的规律,外汇储备与货币供给的一般关系可用公式推导如下:(1)R+W=B其中:R表示中央银行国外净资产,即国家外汇储备;W表示中央银行放款、证券投资等资产项目;B表示中央银行国内基础货币,即流通中的通货和商业银行在中央银行的存款准备金(在我国还包括财政性存款)。

(2)MS=K·B其中MS表示货币供给量,K表示货币乘数;B表示基础货币。

由(1)和(2)式可以得出如下公式,即:(3)MS=K(R+W)=KR+KW其中R是用本国货币计价的国家外汇占款,所以(3)式可以写成:MS=KEU+KW其中E代表外币汇率,U代表国家外汇持有额。

通过上述公式分析,我们可以知道外汇储备是中央银行货币供给的重要途径,中央银行资产负债表中外汇占款是中央银行的重要资产项目,具有高能货币的性质。

如果外汇储备增加△U,货币供应量就相应扩张KE倍,即MS增加KE△U,反之则反之。

所以外汇储备对货币供给的影响是一种乘数关系。

而实际上外汇储备对货币供给的影响过程及其影响因素远比我们上述理论分析复杂得多。

(二)外汇储备对货币供给的影响的实证分析1.外汇储备与基础货币供给关系的问题由上分析,我们知道外汇储备是基础货币供给的重要途径,外汇储备的增加将导致货币供给的乘数增加。

但是实证分析却要复杂得多,首先选取数据就是一个难点。

1994年,中央银行的基础货币投放据统计增加了4586.21亿元,其中外汇占款增加3072.1亿元,占67%,有人据此认为基础货币的投放的2/3是通过外汇占款,改变了基础货币的主要渠道。

HUOBIZHENGCE货币政策28 西南金融■月刊外汇占款对我国货币政策效果的影响陶 卫 摘 要:本文针对近段时间央行频繁采用紧缩性货币政策,而并没取得较好效果的现实,认为目前过多的外汇占款导致流动性增加,造成货币投放不均衡,是影响央行货币政策效果的主要因素。

而这种不均衡仅靠中央银行目前的对冲性政策不能持久有效地缓解,应该在此基础上着重加快外汇管理的改革,合理改善引进外汇质量。

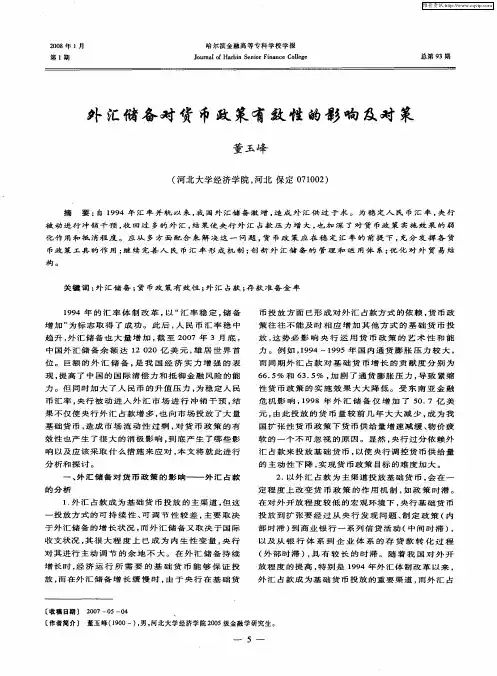

关键词:外汇占款 货币政策 蒙代尔———弗莱明模型 一、影响货币政策效果的因素分析(一)央行采取的紧缩性货币政策是为了防止经济过热,出现通货膨胀等不利因素由于人民币汇率仍属于有管理的浮动汇率制,且浮动区间较小,而同时人民币价值被低估,国际上普遍看好中国经济的增长,认为人民币未来将可能大幅升值,因此大量国外资金流入国内,再加上我国国际收支长期处于双顺差,引起了外汇储备和外汇占款的大幅增长,不可避免地导致货币供应量与国内信贷大幅增长(见表1)。

我国外汇储备、外汇占款与基础货币的关系表1 (单位:亿美元、亿元人民币、%)年份20012002200320042005200616外汇储备21211728641140321560991381881729411外汇占款(1)188501222107142984118459407121182874基础货币(2)45138124513812528411458856116400063000(1)÷(2)47134819561478111111313115 资料来源:《中国金融年鉴》、《中国人民银行货币政策执行报告》表1反映出我国中央银行通过外汇占款渠道投放的基础货币逐年增加,2003年已达50%以上,2005年更是一举超过100%的比例,外汇占款导致基础货币投放继续放大,进一步构成通货膨胀的潜在威胁。

(二)大量动态增加的外汇占款是金融机构流动性增加的主要原因末,融款准备金率平均为1,对流动性的收缩只能起。

一、外汇占款日益成为我国货币投放的重要渠道(一)外汇占款的定义外汇占款(Funds outstanding for foreign exchange)是指银行收购外汇资产而相应投放的本国货币。

银行购买外汇形成了本币投放,而所购买的外汇资产则构成银行的外汇储备。

在我国,“外汇占款”有两种含义:一是中央银行在银行间外汇市场中收购外汇所形成的人民币投放;二是统一考虑银行柜台市场与银行间外汇市场两个市场的整个银行体系(包括央行和商业银行)收购外汇所形成的向实体经济的人民币资金投放。

前一种外汇占款属于央行购汇行为,反映在“中央银行资产负债表”中。

后一种外汇占款属于整个银行体系(包括中央银行与商业银行)的购汇行为,反映在“全部金融机构人民币信贷收支表”中。

与两种含义的“外汇占款”相对应,在严格的银行结售汇制度下,中央银行收购外汇资产形成中央银行所持有的外汇储备,而整个银行体系收购外汇资产形成全社会的外汇储备。

全社会的外汇储备变化反映在“国际收支平衡表”中“储备资产”下的“外汇”一项。

我们日常所说的外汇储备是指全社会的外汇储备。

两种含义的外汇占款对国内的人民币货币有不同的影响:中央银行购汇→形成央行所持有的外汇储备→投放基础货币;整个银行体系购汇→形成全社会外汇储备→形成社会资金投放。

为全面地分析外汇占款对国内总体流动性的影响,本文以后一种含义的外汇占款为标准进行分析。

但需要说明的是,由于实行严格的结售汇制度,央行购汇形成的外汇占款占绝对主导地位(图1),因此,通过影响基础货币来影响总体货币供应是外汇占款影响货币投放的主要方式。

(二)外汇占款变化对货币供应增长的影响不容忽视截至2009年10月末,我国银行体系外汇占款余额高达18.8万亿元,是2001年末的10倍多。

从图1还可以看到,2003年之前外汇占款较为平稳,增速不高,从2004年、2005年左右开始加快上升。

外汇占款变化与我国对外开放形势密切相关。

在2001年末我国加入世界贸易组织后,随着对外贸易规模不断扩大、贸易顺差上升以及FDI流入增多,外汇占款增长开始加快。

此外,2005年7月汇改后,我国汇率制度发生明显变化,由单一钉住美元转为参考一揽子货币进行灵活调整,汇率弹性显著增强。

受我国经济增长持续加快、人民币升值预期增强的影响,“热钱”流入增多也成为我国外汇占款增长的重要来源。

图2反映了近几年的外汇储备变化情况,可以看到,除顺差和FDI外,来历不明的外汇储备增长在一些时期也成为外汇储备的主要组成部分,外汇占款对货币供给影响的实证分析邓 涛 鄂永健内容提要: 通过对外汇占款变化和货币供应增长之间关系的实证分析发现:外汇占款对广义货币和储备货币均有非常显著的正向影响;外汇占款主要通过影响基础货币来影响总体货币供给;汇率制度改革放大了外汇占款对储备货币的影响,近年来外汇占款已经成为国内流动性的重要来源。

建议积极促进国际收支平衡,加大对境外资金流入的监管力度,保持人民币对美元汇率基本稳定,以避免因外汇占款增长过快而导致国内流动性过剩。

关键词: 宏观经济 外汇占款 货币供应 储备货币中图分类号: F830.49 文献标识码: A 文章编号: 1006-1770(2010)01-027-03January 2010总第251期1而这一部分可以视作对“热钱”的初略估算。

在外汇占款规模较小、变化不大的时候,其变化对货币供应的影响很小甚至可以忽略不计,但当外汇占款不断攀升且波动较大时,其变化对货币供应的影响则不能忽视。

为抵御外汇占款对国内货币增长的干扰,中央银行经常采取公开市场操作或提高法定存款准备金率的方法进行对冲。

但由于对冲的不完全性,外汇占款变化仍然为货币增长带来不小的冲击。

2002年1月至2009年10月,央行通过公开市场操作和调整法定存款准备金率共回笼资金7.2万亿,在此期间外汇占款增加了16.8万亿,对冲比例为42%,不到一半。

该期间净新增外汇占款(剔除对冲后的新增外汇占款)占同期新增广义货币的比重为22%,有些年份甚至超过40%(见图3)。

外汇占款在广义货币供应中的地位举足轻重。

二、外汇占款变化对货币供应增长影响的实证分析(一)模型和估计结果为进一步分析外汇占款变化对货币供应的具体影响,下面进行实证分析。

由于央行购汇形成的外汇占款占主要地位,我们将分别考察外汇占款变化对广义货币和基础货币的影响。

我们还选取人民币贷款和财政存款作为控制变量,因为贷款和财政存款变化也是影响货币供应变化的重要因素。

贷款增加会带来存款创造,进而导致货币供应增加;在我国,财政存款增加起到回笼货币的作用,财政存款减少则促进货币供应增加。

我们还引入虚拟变量,用以反映汇改前后外汇占款变化的影响是否有所不同。

模型如下:M=γ+α*L+β*T+θ*F(1)θ=a+b*Dt(2)R=δ+η*T+λ*F(3)λ=c+d*Dt(4)其中,Dt为虚拟变量,当t≤2005年6月,Dt=0;当t>2005年6月,Dt=1。

M、L、T、F和R分别表示广义货币、人民币贷款、财政存款、净外汇占款和储备货币。

将(2)和(4)分别代入(1)和(3)得到下面的(5)和(6)。

(5)和(6)即为最终的待估计模型,我们重点关注系数a、b、c和d的估计值。

若a和c为正且显著,说明外汇占款变化对货币供应有显著的正向影响;若b和d显著,则可以说明汇改后外汇占款的影响有所变化M=γ+α*L+β*T+a*F+b* Dt*F(5)R=δ+η*T+c*F+d* Dt*F(6)我们选取2002年1月—2009年10月的M2余额、储备货币余额、人民币贷款余额、财政存款余额和净外汇占款余额的月度数据(以上数据均来自CEIC)进行实证分析。

其中,净外汇占款余额是剔除了央行通过变动法定存款准备金率和公开市场操作对当月新增外汇占款进行对冲后的净额,为避免使用非平稳变量可能产生的伪回归,我们使用各变量的月环比增长率进行回归分析。

回归结果如下(括号内为P值): M=0.004+0.699L-0.025T+0.058F-0.011*Dt*F(7)(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.63)R2=0.75,D.W.=2.17 R=0.010-0.182T+0.196F+0.378*Dt*F(8)(0.00) (0.00) (0.01) (0.00)R2=0.71,D.W.=1.54(二)对回归结果的解释和分析第一,外汇占款变化对货币供应和储备货币均有非常显著的正向影响。

a和c的估计值分别为0.058和0.196,且p值均接近于零表明系数是非常显著的。

这说明净外汇占款变化对M2和储备货币均有非常显著的影响,净外汇占款增长率每提高一个百分点,将分别导致M2和储备货币增长率提高0.058和0.196个百分点。

比较来看,系数c的估计值大于a,这说明外汇占款主要是通过影响基础货币投放来影响总体货币供应的,这主要宏 观 经 济是因为在我国,央行通过公开市场购汇是形成外汇占款的主要来源。

第二,2005年7月汇改后外汇占款对基础货币的影响有所扩大。

系数b的估计值较小且不显著,表明外汇占款对M2的影响没有因为汇率制度改革而发生变化。

但d的估计值为正且是显著的,汇改后外汇占款对储备货币的影响提高了0.378个单位,外汇占款对储备货币的影响进一步扩大。

我们认为,这一是因为汇改后外汇占款规模较之前增加较快,在货币供应中的地位愈显重要,如图4所示,2002年到2005年中期,外汇占款一直低于储备货币,而从2005年中期前后开始,外汇占款总额超过储备货币总额;二是如前所述,汇改后国际游资成为外汇储备中的重要组成部分,“热钱”的特点是流入、流出较为频繁,从而导致外汇占款的波动较之前有所扩大,经过计算,2002年1月至2005年6月期间净外汇占款余额增长率的方差为12,而在2005年7月至2009年10月期间则扩大到17。

第三,比较来看,外汇占款对货币供应的影响程度小于贷款,但大于财政存款。

方程(7)中,外汇占款的估计系数小于贷款的估计系数,但大于财政存款的估计系数。

这说明在我国,银行贷款是总体流动性的最重要来源,这与我国融资结构以间接融资为主有关,也说明了控制流动性的最有效方法就是控制信贷增长。

而外汇占款是仅次于信贷的另一个影响流动性的重要因素,影响程度大于财政存款,应给予密切关注。

方程(8)进一步表明了外汇占款对储备货币具有非常重要的影响,特别是在汇改后,外汇占款已经成为基础货币投放的重要来源之一。

三、结论和政策建议通过对外汇占款与广义货币和储备货币之间关系的实证分析得到如下结论:剔除公开市场操作对冲后的净外汇占款对广义货币和储备货币均具有非常显著的正向影响;外汇占款主要通过影响基础货币投放来影响总体货币供应;2005年7月汇率制度改革放大了外汇占款对储备货币的影响,外汇占款日益成为影响货币供应的不可忽视的因素。

尽管外汇占款的重要性不如银行信贷,但毋庸置疑的是,近年来外汇占款已经成为国内流动性的重要来源之一。

在经济全球化高度发展的今天,经济过热往往是内外部因素共同作用的结果。

内部流动性(主要是银行信贷)相对比较容易控制,而外部资本的流入则防不胜防,这给宏观调控增大压力与难度。

经验表明,我国经济过热在很大程度上与“热钱”的推波助澜有关。

外部流动性在此轮危机后又明显增加,因此,对其未来加大流入的可能性不能掉以轻心。

现提出如下建议供有关部门参考:一是积极促进国际收支趋向平衡。

建议鼓励扩大进口,优化出口结构,鼓励境内企业积极进行海外并购和投资,减缓国际收支顺差的增长速度,促进国际收支平衡。

此外,建议停止大力吸引FDI的政策措施,引导FDI合理、适度地增长。

二是加强对境外资金流入的监管。

“热钱”流入过多不仅会增加国内流动性,其频繁进出还会对国内金融体系产生冲击,不利于金融体系的稳定。

建议通过健全金融贸易的统计监测体系、强化真实性审核、加强外汇监管协调、规范个人用汇行为等方式加大对国际游资进出的监管力度,避免“热钱”大进大出对国内金融体系和流动性状况产生不利影响。

三是保持人民币对美元汇率的基本稳定。

在2005年-2007年间人民币升值较快时期,升值不但没有起到防止“热钱”流入、抑制经济过热的作用,还因为预期进一步升值反而加剧了境外资金流入、流动性增长过快的局面,同时出口却备受打击。

由此可见,人民币升值和“热钱”流入是相互促进的关系,一旦形成“升值→资本流入→再升值→资本进一步流入”的恶性循环,经济过热将无可避免。

因此,建议汇率政策应认真考虑如何降低升值预期,以防止境外资金过多流入。

作者简介:邓 涛 建设银行锦州分行办公室副主任鄂永健 交通银行发展研究部研究员。