光合作用之发现历程中的经典实验(一轮复习)

- 格式:pptx

- 大小:3.15 MB

- 文档页数:19

1.设计背景(1)培养学生实验设计能力势在必行科学(7—9年级)课程的目标是提高每个学生的科学素养,实验是培养学生科学素养的重要途径和方法,而提出合理的假设、科学地设计实验方案则是实验教学的灵魂所在,自行设计实验有利于提高学生以思维和创新能力为主的综合能力,有利于训练学生的科学方法,因此高考和现在倡导的研究性课题研究对“实验设计与探究”提出了更高的要求。

但是传统中学生物实验教学是以技能性实验、验证性实验为主的,学生只需要按照实验指导中的目的要求、方法步骤按部就班地机械地进行操作,很少有自主性、探究式成分。

因此在教学中教师如何有效的利用课堂教学来提高学生的实验设计能力,成了需要迫切解决的问题。

(2)经典实验是学生设计实验方案的优秀范例英国学者贝尔纳在1939年就指出:“如果学生不能够以某种方式亲自参加科学发现的过程,就绝对无法使他充分了解现有科学知识的全貌。

”生命科学史中的经典案例闪耀着科学家的智慧,展示着科学研究方法,有助于熏陶和引导学生的科学思维方法,有利于学生从模仿创新开始,逐步发展到独立的原创创新,能有效地提高学生提出假设、设计实验的能力;另外,精妙绝伦的经典实验展示了知识发生过程,在课堂教学中引导学生研究经典实验,将科学结论产生的过程和方法同学生学习过程结合起来,能帮助学生深刻理解知识、理解科学的本质;利用科学史的“故事性”,能有效地提高学生的学习兴趣;重温先人勇于探索的过程,能有助于培养学生实事求是的科学态度和坚忍不拔的科学精神。

2、设计策略科学探究必须以具体的知识为载体,它不能独立于具体知识之外。

本活动以光合作用发现史为知识载体,沿着光合作用发现的历史线索,从古希腊亚里士多德→1648海尔蒙特→1771(光合作用年)普利斯特利→1779英格豪斯→1864萨克斯→1880恩吉尔曼……通过分析系列经典实验得出植物光合作用的原料、产物、场所、动力,逐步用表3-1总结,然后通过聚合思维归纳,最后抽象出光合作用模型,为学生提出假设和设计实验提供相关的基础知识。

探索光合作用原理的部分实验1. 光合作用的奇妙之旅光合作用,听起来有点高大上,其实就是植物们在阳光下“吃饭”的过程!这可是自然界的绝活儿,简直像是大自然的魔法秀。

植物通过阳光、二氧化碳和水,制造出食物,还释放出氧气,真是双赢呀!想象一下,阳光洒在树叶上,仿佛在给它们打了一层金色的光环,接着它们就开始忙着“做饭”了。

1.1 光合作用的基本过程其实,光合作用的过程可以简单概括为三步走:首先,植物通过叶子吸收阳光;接着,根部吸收水分,叶子通过小孔吸入二氧化碳;最后,这些成分在叶子里发生反应,制造出葡萄糖和氧气。

这听起来就像是个小厨房,植物们忙得不亦乐乎。

想象一下,如果植物能说话,它们肯定会说:“快来,看看我今天做了什么!”1.2 实验的引入想要更深入地了解光合作用,我们可以做几个简单的实验,真的是乐趣无穷哦。

比如,找一些水生植物,比如水草,放在透明的瓶子里,然后放在阳光下观察。

这就像给植物开了个派对,看看它们如何展现自己的“厨艺”!2. 亲自实验,发现奥秘2.1 准备实验我们首先准备好实验材料:一瓶清水,一些小水草,还有阳光。

选择一个阳光明媚的日子,真是心情大好。

把水草放进瓶子里,加满水,然后把它放到阳光下。

你可能会好奇,为什么选择水草?因为它们在水中“做饭”,能让我们更清晰地观察到气泡的产生。

2.2 观察过程几分钟后,神奇的事情发生了!你会看到瓶子里慢慢冒出了小气泡,像是水草在开派对,兴奋得不停地“吐泡泡”。

这些气泡就是氧气,说明光合作用正在进行中!这时,别忘了拍几张照片,留下这有趣的时刻,朋友圈可是要炫耀一下的!3. 实验结果的解读3.1 理论与实际经过观察,我们发现,气泡越多,说明光合作用越活跃。

这就是植物在阳光下“吃饭”的证明。

通过这个简单的实验,我们不仅看到了光合作用的过程,也感受到了自然的奇妙。

这就像是在观看一场现场表演,植物们在用自己的方式与我们交流。

3.2 结语与反思通过这些实验,我们不仅学到了科学知识,还能更深刻地理解生命的意义。

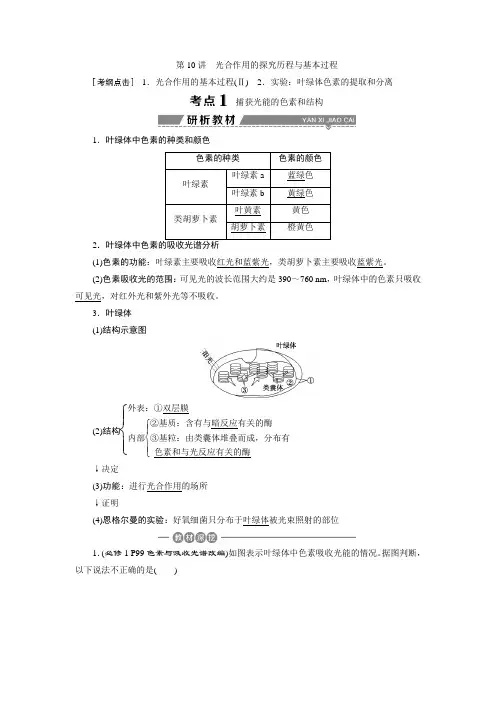

第10讲 光合作用的探究历程与基本过程1.光合作用的基本过程(Ⅱ) 2.实验:叶绿体色素的提取和分离捕获光能的色素和结构1.叶绿体中色素的种类和颜色2(1)色素的功能:叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。

(2)色素吸收光的范围:可见光的波长范围大约是390~760 nm ,叶绿体中的色素只吸收可见光,对红外光和紫外光等不吸收。

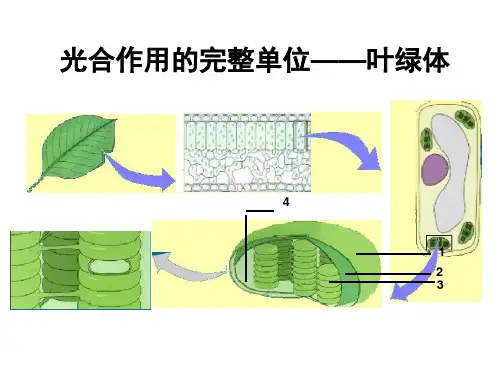

3.叶绿体(1)结构示意图(2)结构⎩⎪⎨⎪⎧外表:①双层膜内部⎩⎪⎨⎪⎧②基质:含有与暗反应有关的酶③基粒:由类囊体堆叠而成,分布有 色素和与光反应有关的酶↓决定(3)功能:进行光合作用的场所↓证明(4)恩格尔曼的实验:好氧细菌只分布于叶绿体被光束照射的部位1.(必修1 P99色素与吸收光谱改编)如图表示叶绿体中色素吸收光能的情况。

据图判断,以下说法不正确的是( )A.由图可知,类胡萝卜素主要吸收400~500 nm波长的光B.用450 nm波长的光比600 nm波长的光更有利于提高光合作用强度C.由550 nm波长的光转为670 nm波长的光后,叶绿体中C3的量增加D.土壤中缺乏镁时,植物对420~470 nm波长的光的利用量显著减少答案:C2.(深入追问)如图是恩格尔曼实验装置改装示意图,光线先通过三棱镜再通过叶绿体色素提取液后照射玻片上的水绵,一段时间后,水绵周围好氧细菌分布无显著变化,请分析其原因。

提示:三棱镜将光分为七色光,叶绿体色素提取液主要吸收红光和蓝紫光,故透过三棱镜再通过叶绿体色素提取液后照射到水绵上的光,没有红光和蓝紫光,使水绵不同部位的光合作用变化不大,产生氧气的量大致相同,因此水绵周围好氧细菌分布无显著变化。

1.恩格尔曼实验方法的巧妙之处(1)巧选实验材料:选择水绵和好氧细菌,水绵的叶绿体呈螺旋式带状,便于观察;用好氧细菌可以确定释放氧气多的部位。

(2)妙法排除干扰因素:没有空气的黑暗环境排除了氧气和光的干扰。

(3)巧妙设计对照实验:用极细的光束照射,叶绿体上可分为光照多和光照少的部位,相当于一组对照实验;临时装片暴露在光下的实验再一次验证实验结果。

2011届高考一轮复习24:光合作用的探究历程【课标要求】光合作用的基本过程。

【考向瞭望】综合考查光合作用和细胞呼吸各阶段的物质变化及其相互联系。

【知识梳理】一、光合作用的探究历程(一)直到18世纪中期,人们一起以为只有土壤中的水分是植物建造自身的原料。

(二)1771年,英国的普利斯特利的实验证实:植物可以更新因蜡烛燃烧或小白鼠呼吸而变得污浊的空气。

(三)1779年,荷兰的英格豪斯证明了植物体的绿叶在更新空气中不可缺少。

(四)1785年,随着空气组成成分的发现,人们才明确绿叶在光下放出的气体是氧气,吸收的是二氧化碳。

(五)1864年,德国的萨克斯的实验证实了光合作用的产物除氧气外还有淀粉。

(六)1939年,美国的鲁宾和卡门利用同位素标记法证明了光合作用释放的氧气来自水。

(七)20世纪40年代,美国的卡尔文,利用同位素标记技术最终探明了CO2中的碳在光合作用中转化成有机物中碳的途径。

二、光合作用的探究历程中的几个重要实验分析(一)普利斯特利的实验1、实验过程及现象:密闭玻璃罩+绿色植物+蜡烛(不易熄灭)[或小鼠(不易窒息死亡)]。

2、实验分析(1)缺少空白对照,实验结果说服力不强,应将点燃的蜡烛和小鼠分别单独置于玻璃罩内,作为空白对照。

(2)没有认识到光在植物更新空气中的作用,而将空气的更新归因于植物的生长。

(3)限于当时科学发展水平的限制,没有明确植物更新气体的成分。

(二)萨克斯的实验1、实验过程及现象黑暗中饥饿处理的绿叶一半曝光用碘蒸气处理变蓝,另一半遮光用碘蒸气处理不变蓝。

2、实验分析(1)设置了自身对照,自变量为照光和遮光,因变量是颜色变化(有无淀粉生成)。

(2)实验的关键是饥饿处理,以使叶片中的营养物质消耗掉,增强了实验的说服力。

为了使实验结果更明显,在用碘处理之前应用热酒精对叶片进行脱绿处理。

(3)本实验除证明了光合作用的产物有淀粉外,还证明了光是光合作用的必要条件。

(三)鲁宾和卡门的实验1、实验过程及结论H218O+CO2→植物→18O2;H2O+C18O2→植物→O2。