公选第四章 多方探索的三国两晋南北朝史学

- 格式:ppt

- 大小:272.50 KB

- 文档页数:30

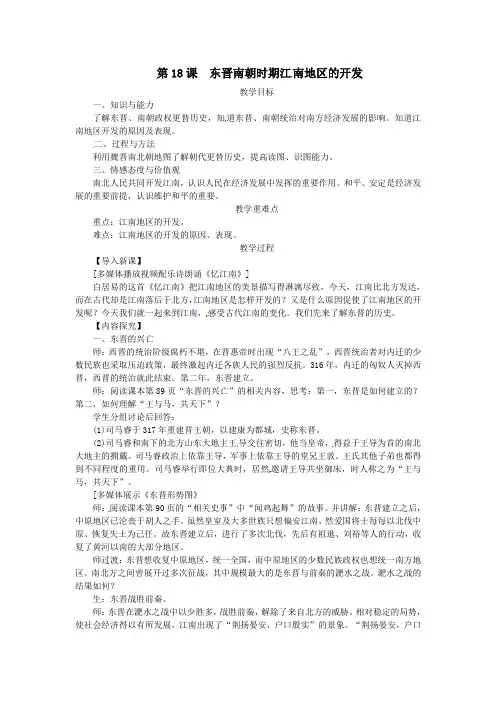

第18课东晋南朝时期江南地区的开发教学目标一、知识与能力了解东晋、南朝政权更替历史,知道东晋、南朝统治对南方经济发展的影响。

知道江南地区开发的原因及表现。

二、过程与方法利用魏晋南北朝地图了解朝代更替历史,提高读图、识图能力。

三、情感态度与价值观南北人民共同开发江南,认识人民在经济发展中发挥的重要作用。

和平、安定是经济发展的重要前提,认识维护和平的重要。

教学重难点重点:江南地区的开发。

难点:江南地区的开发的原因、表现。

教学过程【导入新课】[多媒体播放视频配乐诗朗诵《忆江南》]白居易的这首《忆江南》把江南地区的美景描写得淋漓尽致,今天,江南比北方发达,而在古代却是江南落后于北方,江南地区是怎样开发的?又是什么原因促使了江南地区的开发呢?今天我们就一起来到江南,感受古代江南的变化。

我们先来了解东晋的历史。

【内容探究】一、东晋的兴亡师:西晋的统治阶级腐朽不堪,在晋惠帝时出现“八王之乱”,西晋统治者对内迁的少数民族也采取压迫政策,最终激起内迁各族人民的强烈反抗。

316年,内迁的匈奴人灭掉西晋,西晋的统治就此结束。

第二年,东晋建立。

师:阅读课本第89页“东晋的兴亡”的相关内容,思考:第一,东晋是如何建立的?第二,如何理解“王与马,共天下”?学生分组讨论后回答:(1)司马睿于317年重建晋王朝,以建康为都城,史称东晋。

(2)司马睿和南下的北方山东大地主王导交往密切,他当皇帝,得益于王导为首的南北大地主的拥戴。

司马睿政治上依靠王导,军事上依靠王导的堂兄王敦。

王氏其他子弟也都得到不同程度的重用。

司马睿举行即位大典时,居然邀请王导共坐御床,时人称之为“王与马,共天下”。

[多媒体展示《东晋形势图》师:阅读课本第90页的“相关史事”中“闻鸡起舞”的故事。

并讲解:东晋建立之后,中原地区已沦丧于胡人之手。

虽然皇室及大多世族只想偏安江南,然爱国将士每每以北伐中原、恢复失土为己任。

故东晋建立后,进行了多次北伐,先后有祖逖、刘裕等人的行动,收复了黄河以南的大部分地区。

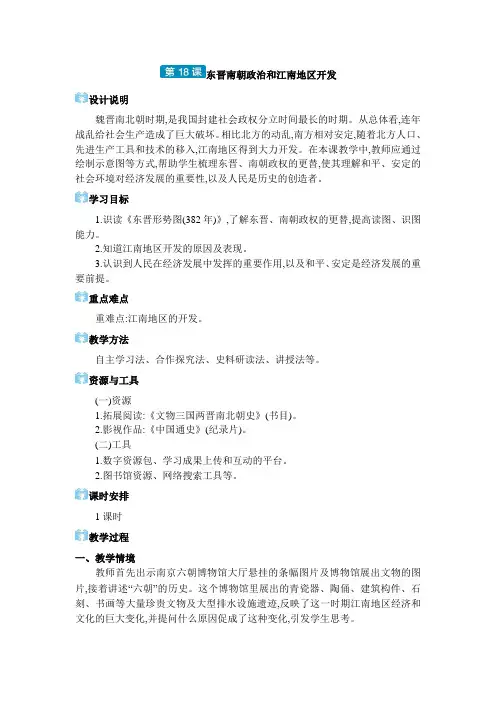

东晋南朝政治和江南地区开发设计说明魏晋南北朝时期,是我国封建社会政权分立时间最长的时期。

从总体看,连年战乱给社会生产造成了巨大破坏。

相比北方的动乱,南方相对安定,随着北方人口、先进生产工具和技术的移入,江南地区得到大力开发。

在本课教学中,教师应通过绘制示意图等方式,帮助学生梳理东晋、南朝政权的更替,使其理解和平、安定的社会环境对经济发展的重要性,以及人民是历史的创造者。

学习目标1.识读《东晋形势图(382年)》,了解东晋、南朝政权的更替,提高读图、识图能力。

2.知道江南地区开发的原因及表现。

3.认识到人民在经济发展中发挥的重要作用,以及和平、安定是经济发展的重要前提。

重点难点重难点:江南地区的开发。

教学方法自主学习法、合作探究法、史料研读法、讲授法等。

资源与工具(一)资源1.拓展阅读:《文物三国两晋南北朝史》(书目)。

2.影视作品:《中国通史》(纪录片)。

(二)工具1.数字资源包、学习成果上传和互动的平台。

2.图书馆资源、网络搜索工具等。

课时安排1课时教学过程一、教学情境教师首先出示南京六朝博物馆大厅悬挂的条幅图片及博物馆展出文物的图片,接着讲述“六朝”的历史。

这个博物馆里展出的青瓷器、陶俑、建筑构件、石刻、书画等大量珍贵文物及大型排水设施遗迹,反映了这一时期江南地区经济和文化的巨大变化,并提问什么原因促成了这种变化,引发学生思考。

二、预习检查1.说说东晋建立的时间、建立者、都城。

2.什么是“王与马,共天下”?3.说说南朝的起止时间及名称由来。

4.说说江南地区开发的表现。

三、学习任务一导入新课教师活动:利用多媒体播放诗朗诵《忆江南》的视频。

教师过渡:白居易的这首《忆江南》,把江南地区的美景描写得淋漓尽致。

如今的江南比北方发达,但在古代,江南一开始是落后于北方的,江南地区是怎样发展起来的?什么原因促进了江南地区的开发?今天,就让我们一起来学习第18课《东晋南朝政治和江南地区开发》,去探寻那一段历史。

中国考古学三国两晋南北朝卷中国是一个历史悠久的国家,拥有众多古代文化遗产。

考古学是一门通过对物质遗存的研究来重建和理解人类历史的学科。

在中国,考古学发展得非常迅速,为我们揭示了许多古代文明的面貌。

本文将围绕中国考古学发展的一个重要时期——三国、两晋、南北朝,来探讨这段历史时期的考古发现以及对中国历史研究的影响。

一、三国时期的考古发现三国时期是中国历史上重要的时期,也是著名的文学作品《三国演义》的背景。

在三国时期的考古发现中,最具代表性的就是三国吴国的建筑遗址。

在江苏省无锡市的马山上,发现了吴国的都城遗址。

这个遗址定名为古灯山,是一处修建于三国时期的古都城。

在考古发掘中,人们发现了大量的砖石遗迹、城墙、宫殿等。

这些遗迹以及出土的文物为我们提供了关于吴国都城的重要资料。

在另一个吴国都城遗址——苏州木渎遗址,也有类似的考古发现。

木渎遗址是一处砖石建筑群,拥有完整的城墙、城门、府宅等。

考古人员在遗址内发现了大量的青瓷器物、铜器、石刻等,这些文物为我们了解吴国的社会、文化等方面提供了重要线索。

通过对三国时期的考古发现,我们可以了解到吴国的社会、城市规模以及吴国人的生活方式。

这对于研究三国时期的历史以及三国演义中所描述的人物和事件都具有重要意义。

二、两晋时期的考古发现两晋时期是中国历史上一个动荡的时期,也被称为六朝时期。

在两晋时期的考古发现中,最引人注目的是两晋文化的代表性建筑——东晋时期的禅宗寺庙——麓山寺。

麓山寺位于湖南省岳阳市岳阳楼区,是中国现存最古老的佛教寺庙之一。

这个寺庙始建于东晋时期,至今已有1500多年的历史。

在考古发掘中,人们发现了大量的佛像、经筒以及寺庙建筑的遗迹。

这些考古发现为我们了解两晋时期的佛教文化、建筑风格以及宗教信仰提供了重要线索。

此外,在江西省庐山上也有许多与两晋时期相关的考古发现。

庐山是著名的风景名胜区,同时也是两晋时期文人墨客的聚集地。

在庐山的山中山际,人们发现了很多两晋时期文人的墓葬,这些墓葬中出土了许多文物,如书画、文房四宝等。

可编辑修改精选全文完整版第四章封建史学的初步发展——魏晋南北朝史学第一节、魏晋南北朝史学的发展一、封建史学发展的表现魏晋南北朝是我国封建史学彻底摆脱“附经立说”的束缚,在学术领域形成一个独立、完整、多样化学科的重要时期。

这一时期,封建史学得到了初步的巩固和发展,主要表现为官私修史成风、史籍数量宏富、史著类型多样、史学地位提高。

当时各个政权的统治者面对频繁的政权更迭、风云变幻的政治斗争和尖锐的阶级矛盾、民族矛盾,迫切需要借鉴前代王朝兴旺盛衰的经验教训,也迫切需要宣扬本政权开国创业的功德,因而在建国之后几乎都设置史官,组织人力编修前代史和本朝国史。

官修史书外,私人修史也蔚然成风。

他们或总结前代经验教训供统治者借鉴;或针砭事时弊,以为讽谏;或借修史建立名誉,求名当世,传名后世;或为避免遭无故贬斥杀戮,退而著史,寄托情趣。

当时史书的作者几乎遍及地主阶级的各个阶层和各个文化部门。

魏晋以前的史书数量不多,不过200部左右。

而《隋书.经籍志》著录的官私史书多达874部,16558卷,除极少数是东汉、隋朝的史家所撰外,绝大部分产生与魏晋南北朝时期。

如以纪传、编年为体的后汉史有29家、三国史有19家、晋史有18家、十六国史有31家、南朝史有39家、北朝史有18家。

这一时期史书数量之多,卷帙之繁,是以往任何一个朝代都不能比拟的。

“二十四史”中,就有五部成书于这一时期。

这一时期史书类型日趋繁杂,有许多史书类型是前所未有的。

纪传体的地位进一步巩固,编年体则蓬勃发展,作为直接为纪传体和编年体准备材料的起居注,发展成为一大门类。

杂传是借人物反映一定时期历史内容的一种史书类型,分为13类。

所记各类人物,有合传,有分传;有一时的,有一地的;有男的,有女的;有传记,又有序赞、题记、行状。

杂传保留了为史官不及备载和不以为载的“风俗之旧,耆老所传,遗言逸行”(欧阳修《崇文总目叙释.传记类》),有助于历史研究的扩大和深入。

这一时期出现了一批重要的史注作品,有的史家以注史而出名,其名声甚至超过了原作者。

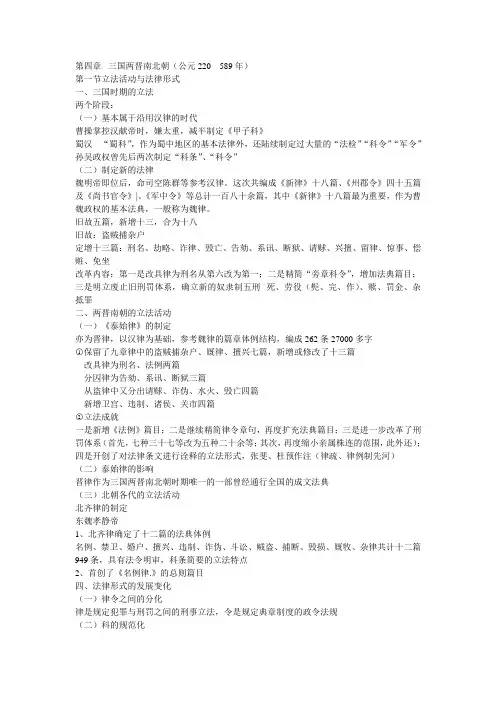

第四章三国两晋南北朝(公元220---589年)第一节立法活动与法律形式一、三国时期的立法两个阶段:(一)基本属于沿用汉律的时代曹操掌控汉献帝时,嫌太重,减半制定《甲子科》蜀汉---“蜀科”,作为蜀中地区的基本法律外,还陆续制定过大量的“法检”“科令”“军令”孙吴政权曾先后两次制定“科条”、“科令”(二)制定新的法律魏明帝即位后,命司空陈群等参考汉律。

这次共编成《新律》十八篇、《州郡令》四十五篇及《尚书官令》|、《军中令》等总计一百八十余篇,其中《新律》十八篇最为重要,作为曹魏政权的基本法典,一般称为魏律。

旧故五篇,新增十三,合为十八旧故:盗贼捕杂户定增十三篇:刑名、劫略、诈律、毁亡、告劾、系讯、断狱、请赇、兴擅、留律、惊事、偿赃、免坐改革内容:第一是改具律为刑名从第六改为第一;二是精简“旁章科令”,增加法典篇目;三是明立废止旧刑罚体系,确立新的奴隶制五刑--死、劳役(髡、完、作)、赎、罚金、杂抵罪二、两晋南朝的立法活动(一)《泰始律》的制定亦为晋律,以汉律为基础,参考魏律的篇章体例结构,编成262条27000多字○1保留了九章律中的盗贼捕杂户、厩律、擅兴七篇,新增或修改了十三篇改具律为刑名、法例两篇分囚律为告劾、系讯、断狱三篇从盗律中又分出请赇、诈伪、水火、毁亡四篇新增卫宫、违制、诸侯、关市四篇○2立法成就一是新增《法例》篇目;二是继续精简律令章句,再度扩充法典篇目;三是进一步改革了刑罚体系(首先,七种三十七等改为五种二十余等;其次,再度缩小亲属株连的范围,此外还);四是开创了对法律条文进行诠释的立法形式,张斐、杜预作注(律疏、律例制先河)(二)泰始律的影响晋律作为三国两晋南北朝时期唯一的一部曾经通行全国的成文法典(三)北朝各代的立法活动北齐律的制定东魏孝静帝1、北齐律确定了十二篇的法典体例名例、禁卫、婚户、擅兴、违制、诈伪、斗讼、贼盗、捕断、毁损、厩牧、杂律共计十二篇949条,具有法令明审,科条简要的立法特点2、首创了《名例律.》的总则篇目四、法律形式的发展变化(一)律令之间的分化律是规定犯罪与刑罚之间的刑事立法,令是规定典章制度的政令法规(二)科的规范化科开始上升为独立的法律规范(三)格的变化第二节律学成就及法律内容一、魏晋北朝的律学成就律学的基本内容,主要包括法典律令的编纂、解释以及有关的理学研究等。

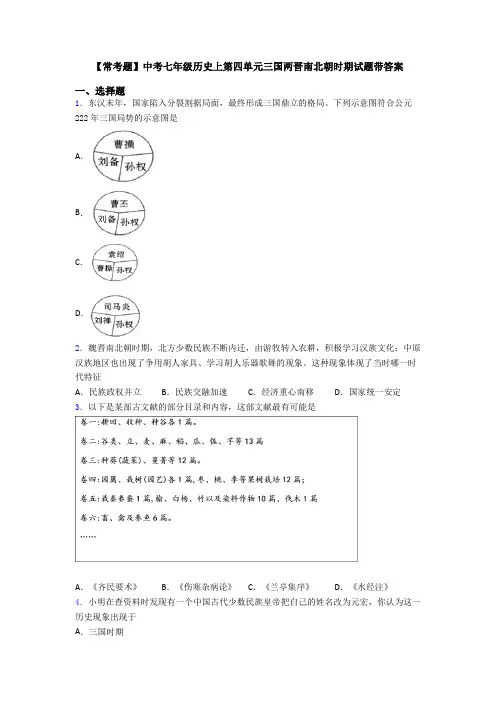

第四单元三国两晋南北时期:政权分立与民族交融整体感悟东汉末年,各军阀割据混战,社会动荡,国家分立。

曹操势力逐渐强大,一度统一北方,但赤壁战败,统一中国的企图未能实现,孙、刘势力发展,形成三国鼎立的局面。

中国历史上的三国两晋南北朝时期由此拉开了序幕。

这是一个由大一统走向政权分立,又由政权分立走向统一的历史时期。

这一时期北方少数民族大量内迁,推动了民族交往、交流、交融;农业技术不断进步,经济得到了恢复和发展;天文学、数学等也取得了重要成就。

尤其是江南经济地位的上升,为中国历史注入了新鲜血液,促使隋唐社会气象焕然一新。

学史须知寻找历史的途径:口述资料在文字产生之前,历史主要依靠人们的口耳相传流传下来。

文字产生之后,人们口口相传的内容仍然是非常重要的历史资料。

比如在中国,有些少数民族既没有文字,文物古迹也不太丰富,要了解他们的过去,就必须借助相关口述资料美国曾经做过一次口述历史的调查,题目是“你在第二次世界大战中做了什么”,专门采访了许多经历过第二次世界大战的普通人和土兵。

于是,不同阶层、不同肤色的人们,共同讲述了大战时期的历史。

口述历史是对某一重大历史事件的有益补充,通过人们口述自身或他人的经历与感受,可使历史事件更加丰富,关于过去的记忆得以延续下来。

单元学习目标1.单元学习内容目标(1)知道赤壁之战和三国鼎立局面的形成。

(2)知道两晋南北朝的更替,初步了解人口的南迁和江南地区的开发。

通过北魏孝文帝改革,初步理解民族交往、交流、交融对中华民族发展的意义。

(3)知道祖冲之的数学成就,初步认识书法艺术。

了解北方农业技术的成就和农历。

2.单元学习活动建议(1)阅读小说(三国演义》的片段,说一说这一阶段的史实与《三国演义》描述的区别。

(2)搜集南北朝时期民族交流、交往与交融的资料,编写一期板报与大家交流。

(3)搜集古代书法家的作品,欣赏并模仿书法艺术。

(4)摘录《齐民要术》的一些话语,与现今农业发展进行比较,看看此书的哪些说法对当今有用。

魏晋南北朝时期的史学历史撰述的成就三国两晋南北朝时期伪历史撰述,继司马迁班固之后,有新的成就。

它的代表作,有陈寿的《三国志》、裴宏的《后汉书》和范晔的《后汉书》。

成就不如这四部书,页在纪传体史书中还占有一定地位的,有司马彪《续汉书》的志,沈约的《宋书》、萧子显的《南齐书》和魏收的《魏书》。

陈寿生当蜀汉和西晋交替之际,见闻当较真切。

他的书在当时已受到好评。

有人评论陈寿“善叙事,有良史之才”。

有人评《三国志》“辞多劝戒,明得失,有益风化”。

陈寿的史才,表现在对三国历史有一个总揽全局的看法和处理。

他在《三国志》中记述了自184 年黄巾起义以后至280 年晋灭吴,差不多一百年的历史。

他以曹魏的几篇帝纪提洯这一时期历史上的大事,又分立魏、蜀、吴三书以叙三国鼎立的发端、发展及结束。

他记述了黄巾的兴亡、董卓和群雄的四起;记述了官渡战后曹操势力的迅速增长,赤壁战后三国鼎立,夷陵战后蜀、吴长期合作和蜀、魏长期对立;记述了魏明帝传位婴儿以至曹爽的失败,是魏晋替兴的转折;记述了诸葛亮之死是蜀政变化的标志;记述了孙权晚年嫌忌好杀已肇败亡的危机。

他于《魏书》三十卷中,首列《武帝纪》以记曹操的创业;接着,在记帝、后妃及汉末诸雄之后,就写《诸夏侯曹传》和《荀彧荀攸贾诩传》。

诸夏侯曹是魏家宗亲近臣,他们的盛衰是曹魏盛衰的一面镜子。

二荀是参与曹魏军国大计的内幕人物。

此外,以二十卷分写魏的宗王、谋臣、将帅、循良、文学、清名、叛臣、方技和边族。

他于《蜀书》十五卷中,特写刘备和诸葛亮而于亮备极推崇。

《诸葛亮传》通过隆中对、说孙破曹、永安托孤、出师表,以概括亮的一生事业。

而在关羽、董和、董允、廖立、李严、蒋琬、姜维以及其他各传中随时写出亮的政治威信、政治影响。

他于《吴书》二十卷中,特写了吴创业之君孙策和孙权,也写了江东主持军国大计的重臣周瑜、鲁肃、吕蒙和陆逊。

蜀、吴两书也都分别写了文臣、武将、忠良、清名、文学和术数。

《三国志》外表上有类于传记汇编,实际上却自有一个密针缝制的局度。