部编三年级语文上册《父亲、树林和鸟》作者牛汉简介

- 格式:docx

- 大小:15.30 KB

- 文档页数:2

语文三年级上册23课

《父亲、树林和鸟》是三年级语文上册第23课的课文,作者是牛汉。

以下是该篇课文的主要内容及分段:

一、主要内容

这篇课文通过描写“我”和父亲关于鸟的对话,展现了父亲对鸟的熟悉与热爱,表达了人与自然和谐相处的主题。

二、具体分段

1.第一部分(第1自然段):概括父亲一生最喜欢树林和歌唱的鸟。

2.第二部分(第2-23自然段):具体写父亲怎样喜爱树林和鸟。

-第2-4自然段:写童年的“我”跟着父亲在树林里看鸟。

-第5-10自然段:写父亲看树林时十分专注。

-第11-16自然段:写父亲对鸟的习性十分了解。

-第17-23自然段:写父亲和“我”在树林里谈论鸟。

3.第三部分(第24自然段):总结父亲爱鸟一生,“我”也受父亲的影响爱鸟。

以上是《父亲、树林和鸟》这篇课文的主要内容及分段,仅供大家参考。

部编版语文上册第23课《父亲、树林和鸟》课堂笔记作者介绍:牛汉(1923 ~2013),原名史承汉,后改为史成汉。

生于山西省一个穷苦的农民家庭。

当代作家、诗人。

《悼念一棵枫树》获文学创作奖;《温泉》获全国优秀新诗集奖。

主要作品:诗集《彩色的生活》《祖国》《爱与歌》《温泉》,散文集《萤火集》等。

学习目标:1.会认本课“黎、凝”等5 个生字,会写“朝、雾”等13个生字,会写“父亲、童年”等19个词语,理解生字组成的词语。

2.默读课文,能说出“我真高兴,父亲不是猎人”这句话的含义,能结合课文内容辨析对父亲的各种判断。

3.能体会“幽深的雾蒙蒙的树林”等词语表达的丰富性,能简单说出对这些词语的感受并选择句子摘抄,感受修饰性词语的表达作用,体会作者用词的准确、生动。

4.有感情地朗读课文,体会父亲的爱鸟之情和“我”的护鸟之心,激发爱鸟、护鸟的思想感情,培养热爱大自然的情感。

教材分析:课文通过一件事,生动地讲述了父亲一生最喜欢树林和唱歌的鸟的故事,表达了爱鸟、护鸟的思想感情。

文章先概括地讲父亲一生最喜欢树林和唱歌的鸟,再具体讲父亲怎样喜爱树林和鸟,条理清晰,层次清楚,具体而生动,使人回味无穷。

课文以对话的形式推进整个故事情节,适于进行分角色朗读指导,让学生在读中体会人物的思想感情。

我会写:朝cháo(唐朝、朝代、朝前)雾wù(大雾、迷雾、雾蒙蒙)蒙méng(雾蒙蒙、空蒙、蒙蒙细雨)鼻bí(鼻子、鼻腔、鼻孔)总zǒng(总是、总结、汇总)抖dǒu(抖动、发抖、精神抖擞)露lù(露水、露珠、白露)湿shī(湿气、湿地、湿淋淋)吸xī(呼吸、吸烟、吸尘器)猎liè(猎人、打猎、猎物)翅chì(展翅、翅膀、插翅难逃)膀bǎng(翅膀、肩膀、膀大腰圆)重zhòng(沉重、重量、稳重)我会认:黎lí(黎明、黎民、黎民百姓)凝níng(凝视、凝神、凝结)畅chàng(舒畅、畅谈、畅所欲言)瞬shùn(一瞬间、转瞬、瞬息万变)多音字:朝cháo (朝着)zhāo (朝夕)近义词:喜欢一一喜爱幽深一一幽静舒畅一一舒服快活一一快乐惊愕一一惊讶一瞬间一一一刹那反义词:喜欢一一讨厌黎明一一黄昏潮湿一一干燥沉重一一轻松理解词语:黎明:天刚亮的时候。

《父亲、树林和鸟》名人评价牛汉燎原:牛汉是中国现代诗歌原野上一棵汗血沤渍的大树。

他半个多世纪的诗歌,是民族多难历史和生命迎血而啸的证词。

在他的诗歌世界,那种来自蒙古族基因中北方草原式的彻骨的荒凉,与鹰隼、猛虎、汗血马的悲愤和迅猛,呈现了灵魂在砍伐与伤残中火花迸溅的真相。

深刻广大的悲悯情怀、对于民族痛苦的承担、对于生命尊严的捍卫,使他的胆汁质诗人形象,成为中国诗歌史上人格和良知的坐标。

沈奇:岩石般粗砺而坚实,火焰般狂野而热切;来自骨头,发自灵魂,立足于脚下的土地,取源于本真生命的真情实感,继而以本质行走的语言风度和不拘一格的艺术形式,在时代风云、人生忧患与艰难困苦的命运中,寻求不可磨灭的人性之光和生命尊严,并赋予思想者、寻梦人、海岸、草原、大树及热血动物这些核心意象以新的诗意和内涵,使之成为当代中国诗歌最为难忘的艺术形象和生命写照。

唐晓渡:牛汉的诗歌写作纵贯现当代,是同时代诗人中影响卓著而又硕果仅存者之一。

他近三十年来的作品风骨峥嵘,尤其鲜明地体现了其“自在生成”的美学品格。

牛汉的诗不“赋予”,只“揭示”。

当他把他的每一首诗,诗中的每一行,每一句,以致每一个语词,都置于囚禁/突围、沉沦/救赎、遮蔽/澄明、毁灭/新生的临界点上时,他也使自己置身于这样的临界点上,或者不如说,他就是这样的临界点。

他与它们一起经历那些方生未死、方死未生、生生死死的瞬间并融入所有这些瞬间,而无数这样的瞬间构成了另一重天地,一个经验和超验、现实和梦幻、发生学和本体论混而不分的生命——审美时空。

在这个意义上,牛汉的诗是真正的“大地之诗”,它来自“历史的最隐秘处”,并由于持续发出“有着异常坚定不泯的记忆”的声音,而成为对诗歌写作行为以至诗歌自身的永不过时的质询。

吴思敬:牛汉是一棵常青的世纪之树。

牛汉是丰富的,也是不可重复的。

从青年到老年,不管是人生的逆境还是顺境,他始终挚爱的是诗,他以旺盛的写作冲动和不懈的艺术追求,为我们的时代奉献了一批批的诗歌精品。

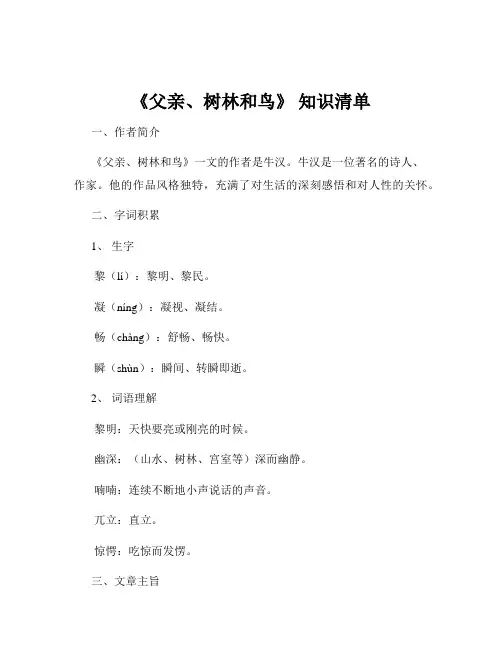

《父亲、树林和鸟》知识清单一、作者简介《父亲、树林和鸟》一文的作者是牛汉。

牛汉是一位著名的诗人、作家。

他的作品风格独特,充满了对生活的深刻感悟和对人性的关怀。

二、字词积累1、生字黎(lí):黎明、黎民。

凝(níng):凝视、凝结。

畅(chàng):舒畅、畅快。

瞬(shùn):瞬间、转瞬即逝。

2、词语理解黎明:天快要亮或刚亮的时候。

幽深:(山水、树林、宫室等)深而幽静。

喃喃:连续不断地小声说话的声音。

兀立:直立。

惊愕:吃惊而发愣。

三、文章主旨这篇文章通过“我”和父亲关于鸟的对话,展现了父亲对鸟的熟悉与喜爱,表达了人与自然和谐相处的美好愿望。

四、段落分析1、第一部分(第 1 自然段):开门见山,点明父亲一生最喜欢树林和歌唱的鸟。

这一自然段直接点出了文章的核心人物——父亲,以及他最喜爱的事物——树林和鸟,为下文的叙述奠定了基础。

2、第二部分(第 2 22 自然段):具体叙述父亲对鸟的了解和喜爱。

父亲通过看动静、闻气味就知道林中有不少鸟。

他还能分辨出鸟什么时候唱歌,什么时候容易被猎人打中。

这一部分通过详细的描写,展现了父亲丰富的经验和敏锐的观察力,突出了他对鸟的深厚感情。

3、第三部分(第 23 自然段):“我”真高兴,父亲不是猎人。

这一自然段以“我”的感受结尾,既表达了“我”对父亲的敬佩,也传递出对鸟的保护意识。

五、写作手法1、以对话推动情节发展文章主要通过“我”和父亲的对话展开,自然流畅地展现了父亲对鸟的了解,使读者仿佛身临其境。

2、细节描写生动传神例如“父亲突然站定,朝幽深的雾蒙蒙的树林,上上下下地望了又望,用鼻子闻了又闻。

”通过“站定”“望了又望”“闻了又闻”等细节,生动地表现了父亲观察的仔细。

3、结尾含蓄,意味深长最后一自然段“我真高兴,父亲不是猎人”,给读者留下了思考的空间,让读者更能体会到保护鸟类的重要性。

六、父亲形象父亲是一个善于观察、热爱自然、对鸟有着深厚感情的人。

牛汉简介

牛汉,现当代著名诗人,原名史成汉,曾用笔名谷风。

远祖系蒙古族。

1923年10月生于山西定襄县一个穷苦的农民家庭。

14岁之前一直在乡村,放牛、拾柴火、唱秧歌、练拳、摔跤、弄泥塑、吹笙、打群架,是村里最顽皮的孩子,浑身带着伤疤,一生未褪尽。

上了两年小学连自己的名字也写不对,总把“承”字写错。

父亲是个具有艺术气质和民主自由思想的中学教员,大革命时期在北京大学旁听过,旧诗写得颇有功力。

他十岁以后就入迷地翻看父亲所藏的那些似懂非懂的书刊。

母亲教他诵读唐诗。

母亲生性憨直倔强,他的性格上继承了她的某些感情素质。

抗日战争爆发后,随父亲流亡到陕西,在西安叫卖过报纸,学过几个月绘画,徒步攀越陇山到达天水,进入一个专收战区流亡学生的中学读书。

入迷地画画写诗,几次想去陕北鲁艺学习未成。

1940年开始发表诗,1941年在成都发表诗剧《智慧的悲哀》,1942年发表在桂林《诗创作》上的《鄂尔多斯草原》,引起诗歌界的注视。

同时,他被《诗垦地》一群年轻诗人邹荻帆、阿垅、曾卓、冀汸、绿原等清新的诗作强烈吸引。

1943年考入设在陕西城固的西北大学俄文专业。

1945年初在西安主编文艺期刊《流火》。

1948年夏出版诗集《彩色的生活》,1948年8月进入华北解放区。

建国初期,在大学、部队工作过。

1955年5月因胡风案被拘捕审查,直到1980年秋才得到平反。

70年代在湖北咸宁干校劳动期间,诗从悲愤的心灵里突然升起。

1979年以来,创作了约二三百首诗。

牛汉是40年代成长起来的诗人,经过了长期的坎坷磨难之后,在中国文学的新时期,他又恢复了诗的活力。

他的诗集《温泉》荣获中国作家协会优秀诗集奖。

牛汉的诗,兼有历史的深度和心灵的深度,兼有对于社会现实的体验和生命的体验,兼有思想性和艺术性。

牛汉自述说,他三四十年来,喜欢并追求一种情境与意象相融合而成形的诗。

这种诗,对于现实、历史、自然、理想等的感受,经过长期的沉淀、凝聚或瞬间的升华和爆发,具有物象和可触性。

诗不是再现生活,而是在人生之中经过拚搏和一步一滴血真诚的探索思考,不断地发现和开创生活中没有的情境,牛汉说他每写一首诗,总觉得是第一次写诗,它与过去任何一首诗都无关系,怀着近乎初学写诗时的虔诚和神秘感。

在人生和诗歌领域,不停地抗争、探索、超越、发现,没有发现新的情境,决不写任何一行诗。

评论家当然可以从他几十年的诗作之中看出来可寻的轨迹,而事实上他一生的创作,是奔突飞驰的,不是有岸的河流。

他宁愿在创作中一生不成熟、不老练、走不到尽头,生命永远带着令人可叹的新的创伤。

诗集《温泉》里的诗,可以说都是情境诗,这里的诗多数都写于”文化革命”中的“五七干校”。

如果把这些诗从生活情境剥离开来,把它们看作是一般性的自然诗,就难以理解这些诗意象的暗示性与针对性,很难理解产生这些情绪的生活境遇。

在“五七干校”,他默默地写的这

些诗有着同一的感情动向与构思的脉络,几乎成了条件反射,许多平凡小事当时常常会突然点燃他隐藏在深心的某些情绪。

那时,对他来说,只有诗才能使灵魂在窒闷中得到舒畅的呼吸。

因此这些他心里一直觉得很沉重的诗,都不可避免地带着悲凄的理想主义的基调。

《鹰的诞生》让人想起一句西方格言:“鹰有时比鸡飞得低,但鸡永远也飞不到鹰那么高。

”这首诗写诗人对于鹰的向往,“五七干校”这艰险危难的地理政治环境,是可以比喻成诞生鹰的窠的。

《毛竹的根》表现了诗人非常善于从日常生活中发现那属于诗的东西。

干涸发烫的土地里,斫断的毛竹根沁出了一丝清水。

这本是很平常的诗,但它激起了诗人的想象和体验,毛竹的生命力启发了诗人的生命力。

《蛇蛋》富于艺术刻画,而且通篇是艺术刻画,诗人借此抒发了对于生命的复杂而奇异的感受。

《悼念一棵枫树》是一首发掘很深的诗。

砍树是很寻常的事,砍树也确是可以象征什么,然而,在这首诗里,诗人有独到的发现,和深入的开掘,这就不寻常了:“但它的生命内部/却贮蓄了这么多的芬芳”,而且,“芬芳/使人悲伤”。

这些刻画与描写,使我们想起有一种伟人,当他倒下之后,人们才感觉到他的价值。

人们愈认识这价值,就愈悲伤。

《巨大的根块》的构思也是奇异的:顽强的生命总是深深地埋在地底下,最耐燃烧的东西里都有长久凝聚的热力。

《华南虎》是一首名诗,艺术刻画给人非常深刻的印象。

可以这样说,自从里尔克那首《豹》问世以来,任何咏动物的诗都要在它的面前经受考验,因为《豹》实在太好了。

比之于《豹》,牛汉有自己独特的观察角度和深刻的属于自己的感受。

在这里,除了正面描写虎的血泪、悲愤之外,诗人从观众与老虎的关系观察,用观众的胆怯、绝望、可怜、可笑来衬托虎的安详而卧。

华南虎是一切受迫害的伟人的象征,而那些观众则象征着一切伟大壮丽的东西被毁灭时以可悲看客身份出现的支持者;这些人是渺小的,然而他们却有在笼外张望老虎的权利。

《兰花》很有诗趣,意味深长:找不到兰花不是因为兰花不存在,而是因为辨别不清兰草和野草。

《麂子》很感人,如果诗人没有博大的爱心,是无论如何也写不成最后两行诗的。

《伤疤》的创作过程是:因为诗人有伤疤,他才能发现树的伤疤;只因诗人体验深切,他才能说出“所有的伤疤下面/都有深深的根啊”这样石破天惊的话。