张维迎博弈论class14

- 格式:ppt

- 大小:144.50 KB

- 文档页数:16

对话张维迎:思想的竞争不在当下“应该有更多经济学家站出来捍卫市场,批评政府的一些政策。

真正伟大的经济学家,就是这个过程中出现的”政府的诱惑人物周刊:你对金融危机和市场的观点,在官员中有多少认同?张维迎:我相信还是有的,我知道许多政府官员还是喜欢读我的东西,它们还在影响制定政策的这些人。

当然,我跟他们讲话会讲得更清楚,因为政治决策更多是利益的平衡,所以我说你可以听听我说的,但你们怎么做,还是按照中央的精神去做。

凯恩斯都讲过,好多人认为他们不受任何经济学家的影响,实际上他们所奉行的可能是某位死去的经济学家的思想。

人物周刊:奥地利经济学派的米塞斯曾经说过,经济学家不应该是一个技术专家的身份,而应该是个教育者。

只有在社会扭曲的情况下,他才是进入这个体制参与改革的。

你认可吗?张维迎:某种程度上认可。

人物周刊:这里有个悖论:在强政府的状态下,经济学家是不是个人会更有作为呢?因为他可以直接影响政策的制定。

张维迎:这是两个问题。

一个是说在强政府的情况下,它会使得经济学家觉得有作为,因为政府用他嘛,可能直接想听他的意见;但也可能只是用他作为舆论宣传的工具--你看经济学家都这么说,那我就这么做。

但是,如果真正信任市场、深刻地理解经济学的话,在一些时候,应该有更多经济学家站出来捍卫市场,批评政府的一些政策。

真正伟大的经济学家,就是这个过程中出现的,像亚当·斯密,如果那个时代的政府没有过多干预经济的话,也成全不了亚当·斯密。

也包括哈耶克这些人。

因为经过欧洲1930年代的计划经济和美国的凯恩斯主义之后,政府越来越专权,这才使得经济学理论变得更为重要。

因为我们的无知才需要市场,如果我们无所不知,就不需要市场--一个无所不知的人或组织,就把所有问题解决掉了。

人物周刊:经济学家这样处理和政府之间的关系,是出于无知?张维迎:对。

一是因为我们无知,再就是政府的诱惑太大了,让人很难去抗拒。

中国传统文化里的“英雄难过美人关”,这个话可以套过来。

博弈论经典案例冰晶淩(杂物区)2010-04-09 22:31:28 阅读258 评论0 字号:大中小订阅引用光光的博弈论经典案例1994年诺贝尔经济学奖授给了三位博弈论专家:纳什,泽尔腾和海萨尼.而博弈论可以划分为合作博弈和非合作博弈.那三位博弈论专家的贡献主要是在非合作博弈方面,而且现在经济学家谈到博弈论,一般指的是非合作博弈,很少指合作博弈.合作博弈与非合作博弈之间的区别主要在于人们的行为相互作用时,当事人能否达成一个具有约束力的协议,如果有,就是合作博弈;反之,就是非合作博弈.非合作博弈强调的是个人理性,个人最优决策,其结果可能是有效率的,也可能是无效率的.而合作博弈强调的是团体理性.下面是我收集的张维迎教授的几个有关博弈论的经典案例.<案例一:囚徒困境>囚徒困境讲的是两个嫌疑犯作案后被警察抓住,分别关在不同的屋子里审讯.警察告诉他们:如果两人都坦白,各判刑8年;如果两个都抵赖,各判1年(或许因证据不足);如果其中一人坦白一人抵赖,坦白的放出去,不坦白的判刑10年(这有点'坦白从宽,抗拒从严'的味道).这里,每个囚徒都有两种战略:坦白或抵赖.表中每一格的两个数字代表对应战略组合下两个囚徒的支付(效用),其中第一个数字是第一个囚徒的支付,第二个数字为第二个囚徒的支付.战略形式又称标准形式,是博弈的两种表述形式之一,它特别方便于静态博弈分析.在这个例子里,纳什均衡就是(坦白,坦白):给定B坦白的情况下,A的最优战略是坦白;同样,给定A坦白的情况下,B的最优战略也是坦白.事实上,这里,(坦白,坦白)不仅是纳什均衡,而且是一个占优战略均衡.就是说,不论对方如何选择,个人的最优选择是坦白.比如说,如果B不坦白,A坦白的话被放出来,不坦白的话判1年,所以坦白比不坦白好;如果B坦白,A坦白的话判8年,不坦白的话判10年,所以,坦白还是比不坦白好。

这样,坦白就是A占优战略;同样,坦白也是B的占优战略.结果是,每个人都选择坦白,各判刑8年.<案例二:智猪博弈>这个例子讲的是,猪圈里有两头猪,一大一小.猪圈的一头有一个猪食槽,另一头安装一个按钮,控制着猪食的供应。

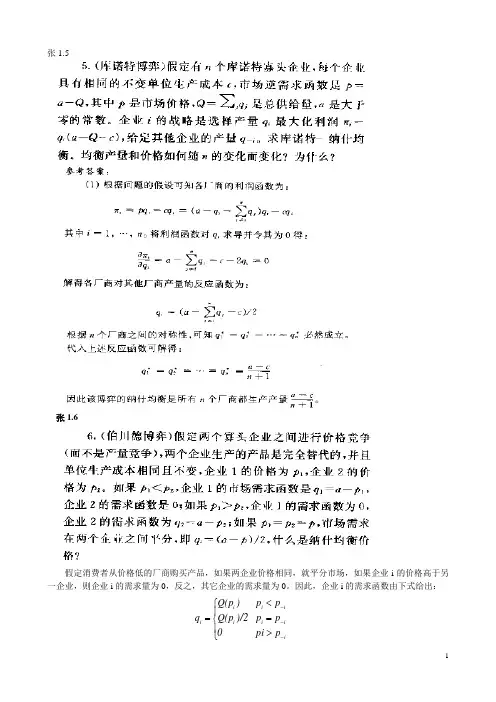

张1.5张1.6假定消费者从价格低的厂商购买产品,如果两企业价格相同,就平分市场,如果企业i 的价格高于另一企业,则企业i 的需求量为0,反之,其它企业的需求量为0。

因此,企业i 的需求函数由下式给出:ii i i i i i i p pi p p p p 0)/2Q(p )Q(p q --->=<⎪⎩⎪⎨⎧=从上述需求函数的可以看出,企业i 绝不会将其价格定得高于其它企业;由于对称性,其它企业也不会将价格定的高于企业i ,因此,博弈的均衡结果只可能是每家企业的价格都相同,即p i =p j 。

但是如果p i =p j >c 那么每家企业的利润02i i j i p c q ππ-==>,因此,企业i 只要将其价格略微低于其它企业就将获得整个市场的需求,而且利润也会上升至()()22i i i i p cp c Q p Q p εε---->,()0ε→。

同样,其它企业也会采取相同的策略,如果此下去,直到每家厂商都不会选择降价策略,此时的均衡结果只可能是p i =p j =c 。

此时,企业i 的需求函数为2i a c q -=。

张1.8张2.3张2.4张2.9(1)由于古诺博弈的阶段均衡是1i a cq n -=+,此时的利润为21a c n -⎛⎫⎪+⎝⎭;若各家企业合作垄断市场,则此时的最优产量是()arg m ax i i i a n q c q ∈--⨯,可求得2i a cq n -=,此时的利润为24a c n -⎛⎫ ⎪⎝⎭,此时若有企业i背叛,其产量就是()124jj ii a c q n q a c n ≠--+==-∑,其收益为()2214n a c n +⎛⎫- ⎪⎝⎭。

下面我们来看重复博弈下的古诺博弈。

在这个博弈中,有两个博弈路径,我们分别进行讨论。

首先,在惩罚路径上,由于每个阶段参与企业选择的都是最优的产量,因此能够获得最优的收益,因此是均衡的。

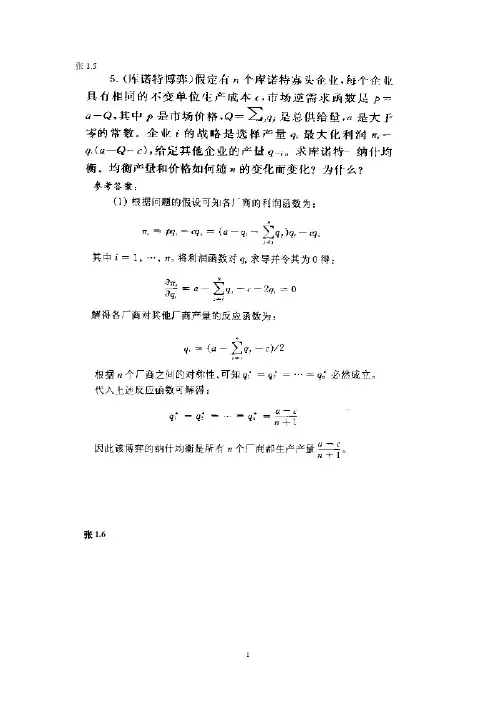

张1.5张1.6假定消费者从价格低的厂商购买产品,如果两企业价格相同,就平分市场,如果企业i 的价格高于另一企业,则企业i 的需求量为0,反之,其它企业的需求量为0。

因此,企业i 的需求函数由下式给出:i ii i i i i i p pi p p p p 0)/2Q(p )Q(p q --->=<⎪⎩⎪⎨⎧=从上述需求函数的可以看出,企业i 绝不会将其价格定得高于其它企业;由于对称性,其它企业也不会将价格定的高于企业i ,因此,博弈的均衡结果只可能是每家企业的价格都相同,即p i =p j 。

但是如果p i =p j >c 那么每家企业的利润02i i j i p cq ππ-==>,因此,企业i 只要将其价格略微低于其它企业就将获得整个市场的需求,而且利润也会上升至()()22i i i i p c p cQ p Q p εε---->,()0ε→。

同样,其它企业也会采取相同的策略,如果此下去,直到每家厂商都不会选择降价策略,此时的均衡结果只可能是p i =p j =c 。

此时,企业i 的需求函数为2i a cq -=。

张1.8张2.3张2.4张2.9(1)由于古诺博弈的阶段均衡是1i a c q n -=+,此时的利润为21a c n -⎛⎫⎪+⎝⎭;若各家企业合作垄断市场,则此时的最优产量是()argmax i i i a nq c q ∈--⨯,可求得2i a cq n-=,此时的利润为24a c n -⎛⎫ ⎪⎝⎭,此时若有企业i 背叛,其产量就是()124jj ii a c q n q a c n≠--+==-∑,其收益为()2214n a c n +⎛⎫- ⎪⎝⎭。

下面我们来看重复博弈下的古诺博弈。

在这个博弈中,有两个博弈路径,我们分别进行讨论。

首先,在惩罚路径上,由于每个阶段参与企业选择的都是最优的产量,因此能够获得最优的收益,因此是均衡的。

其次,在合作路径上,只要合作的收益大于背叛的收益,则均衡也是可以实现的,这要求:()222211141411a c n a c a c n n n δδ-+-⎛⎫⎛⎫⎛⎫≥-+⎪ ⎪⎪--+⎝⎭⎝⎭⎝⎭,解得()12411n n δ-⎡⎤≥+⎢⎥+⎢⎥⎣⎦。

博弈论教材简介张维迎:《博弈论与信息经济学》上海三联书店、上海人民出版社,1996年,38元,612页虽然这不是第一本博弈论的中文著作,但是却是第一本系统、专门地介绍博弈论在经济学中应用的著作。

张维迎教授是1996年诺奖得主詹姆斯·米尔利斯(James A. Mirrlees)的弟子,他在北大开这门课程时得到最广泛的欢迎。

这本书的长处在于,你不必有专业的数学基础也可以看懂,而且有大量丰富的例子。

但本书有个小缺憾,就是张维迎教授在描述定义、定理时用的语句太“西化”,常常把条件后置(可能是他是直接翻译而且没有考虑中国人说话常规是条件前置),如果不常读外文的朋友可能会一时迷惑。

[美]John F.Nash Jr.著,纳什博弈论论文集(Essays on Game Theory),(王则柯的两个学生)张良桥等译,王则柯校,首都经济贸易大学出版社,2000年,12元,128页。

本书是诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集(Outstanding Academic Works on Economics by Nobel Prize Winners)。

约翰·纳什(1928—)美国普林斯顿大学数学系“访问研究合作者”,博弈论的奠基人之一。

他青年时代提出的“纳什均衡”及其后续理论影响了数学界,也正改变着经济学乃至整个社会科学的面貌。

30岁后开始遭受妄想型精神分裂症的折磨,事业停顿,家庭解体。

30年后,他病情好转,重新回到工作岗位。

1994年因其对“非合作博弈均衡分析,以及对博弈论的其他贡献”荣获“诺贝尔经济学奖”。

1997年底,首都经济贸易大学出版社决定出版一套《诺贝尔经济学奖学术精品自选集》。

编辑组向所有在世的诺贝尔经济学奖获得者发去信函,征询他们的意见。

纳什的信是1997年11月22日发出的。

次年1月13日,出版社的传真机吐出了一张来自美国普林斯顿大学的传真,满篇的手写英文在一大堆用电脑打印的文件中特别显眼。

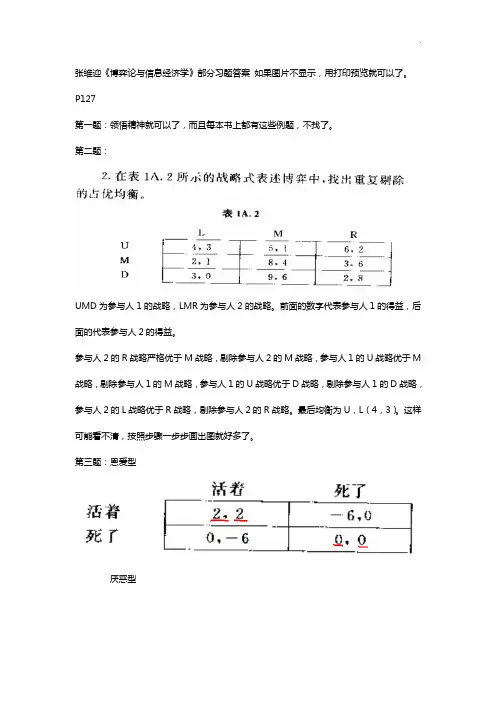

张维迎《博弈论与信息经济学》部分习题答案如果图片不显示,用打印预览就可以了。

P127第一题:领悟精神就可以了,而且每本书上都有这些例题,不找了。

第二题:UMD为参与人1的战略,LMR为参与人2的战略。

前面的数字代表参与人1的得益,后面的代表参与人2的得益。

参与人2的R战略严格优于M战略,剔除参与人2的M战略,参与人1的U战略优于M 战略,剔除参与人1的M战略,参与人1的U战略优于D战略,剔除参与人1的D战略,参与人2的L战略优于R战略,剔除参与人2的R战略。

最后均衡为U,L(4,3)。

这样可能看不清,按照步骤一步步画出图就好多了。

第三题:恩爱型厌恶型用划线法解出,恩爱的都活着或者都死,厌恶的或者受罪,死了对方另一个人开心的不得了。

第四题:没有人会选择比原来少的钱,战略空间为{原来的钱,比原来多的钱}。

支付为{0,原来的钱,比原来多的钱}。

纳什均衡为选择原来的钱。

要画图自己画画。

第五题:n 个企业,其中的一个方程:π1=q 1(a -(q 1+q 2+q 3……q n )-c ),其他的类似就可以了,然后求导数,结果为每个值都相等,q 1= q 2=……q n =(a-c)/(n+1)。

或者先求出2个企业的然后3个企业的推一下就好了。

第六题:在静态的情况下,没有一个企业愿意冒险将定价高于自己的单位成本C ,最终P=C ,利润为0。

因为每个参与人都能预测到万一自己的定价高于C ,其他人定价为C 那么自己的利益就是负的(考虑到生产的成本无法回收)。

就算两个企业之间有交流也是不可信的,最终将趋于P=C 。

现实情况下一般寡头不会进入价格竞争,一定会取得一个P 1=P 2=P 均衡。

此时利润不为零,双方将不在进行价格竞争。

第七题:设企业的成本相同为C ,企业1的价格为P 1,企业2的价格为P 2。

π1=(P 1-C)(a-P 1+P 2),π2=(P 2-C)(a-P 2+P 1)。

一阶最优:a-2P 1+C+P 2=0,a-2P 2+C+P 1=0。

一、张维迎:《博弈论与信息经济学》上海三联书店、上海人民出版社1996年8月第一版1、P2经济学假定人是理性的。

理性人是指有一个很好定义的偏好,在面临给定的约束条件下最大化自己的偏好。

……无论是利己的还是利他的,理性人在最大化偏好时,需要相互合作,而在合作中又存在利益冲突。

为了实现合作的潜在利益和有效地解决合作中的冲突,理性人发明了各种各样的制度规范他们的行为。

2、P3博弈论,英文为game theory,是研究决策主体的行为发生直接相互作用时候以及这种决策的均衡问题的,也就是说,当一个主体,好比说一个人或一个企业的选择受到其他企业选择的影响,而且反过来影响到其他人,其他企业选择时的决策问题和均衡问题。

所以在这个意义上说,博弈论又称“对策论”。

3、P4博弈论可以分为合作博弈(cooperative game)和非合作博弈(non-cooperative game)。

……合作博弈与非合作博弈之间的主要区别在于人们的行为相互作用时,当事人能否达成一个具有约束力的协议,就是说,有没有一种binding agreement。

如果有,就是合作博弈;反之,则是非合作博弈。

……合作博弈强调的是团体理性,就是collective rationality,强调的是效率(efficiency)、公正(fairness)、公平(equality)。

非合作博弈强调的是个人理性、个人最优决策,其结果可能是有效率的,也可能是无效率的。

4、P15-16博弈的两种表述形式:战略形式(又称标准形式)和扩展形式。

P23博弈的标准型表述有三个要素:参与人、每个参与人可选择的战略,及支付函数。

两人有限战略博弈的标准型可以用一个矩阵表表示。

对比之下,扩展型表述包含五个要素:参与人、每个参与人选择行动的时点、每个参与人在每次行动时可供选择的行动集合、每个参与人在每次行动时有关对手过去行动选择的信息、支付函数。

5、P14纳什均衡是指这样一种战略组合,这种战略组合由所有人的最优战略组成,也就是说,给定别人战略的情况下,没有任何单个参与人有积极性选择其他战略,从而没有任何人有积极性打破这种均衡。

张维迎:好的纳什均衡和坏的纳什均衡6月27日,人文经济讲座第二期在北京清华科技园成功举行,人文经济学会理事、北京大学国家发展研究院教授张维迎做了题为“博弈与社会”的精彩演讲。

在一个半小时的讲授中,张教授深入浅析地阐释了博弈论的历史地位和科学含义,并应用博弈论的方法对许多社会秩序和问题作出剖析。

以下为演讲全文:(本文由经作者演讲记录稿整理而成)谢谢主持人。

主持人已经提到了,一个多月前,一位重要的博弈论大师约翰·纳什去世了,由此引起了很多人对博弈论的更大兴趣。

之所以用《博弈与社会》这个题目是因为没想到更合适的,我今天要讲的主要内容是简单给大家概括一下我认为有意思的东西。

当然,一个多小时的时间也不可能讲太多,而且我希望能够给大家留些时间去提问题。

1.纳什和博弈论如何变革了经济学?首先我们来看经济学由于纳什或纳什均衡发生的革命性变化。

在古希腊时代,经济学是道德哲学的一部分。

我们知道,亚当·斯密创立了现代经济学,但他的第一本书是《道德情操论》,斯密本人是格拉斯哥大学的伦理学教授。

在斯密之后,纳什之前,经济学被简单地理解为有关物质财富的生产和配置的理论。

在纳什之后,经济学研究扩展到了社会制度中的激励理论,或者简单说经济学研究的是制度和激励问题。

经济学关注资源配置理论的时候,主要的研究对象就是财富如何生产,如何分配。

当经济学关心一般的社会制度和激励机制时,关注的核心就是人与人之间的相互合作。

在这样一个转变中,纳什均衡的提出发挥了革命性作用。

我们再往前看以资源配置理论为核心的传统经济学,这个经济学的核心就是价格理论。

我们过去说,懂不懂经济学就看你懂不懂价格理论。

比亚当·斯密更早的人,如威廉·配第(William Petty)这些人研究经济学,他们更喜欢用数学方式,用线性代数的方式分析问题。

用这种方式分析问题最容易分析的就是物质财富,因为物质财富在物理上有一个量,从货币的角度看也有一个量。