告别贫困奔小康定稿

- 格式:ppt

- 大小:2.20 MB

- 文档页数:17

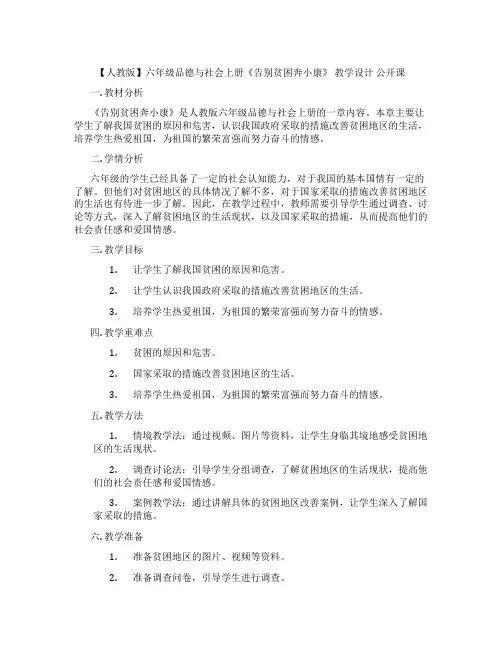

【人教版】六年级品德与社会上册《告别贫困奔小康》教学设计公开课一. 教材分析《告别贫困奔小康》是人教版六年级品德与社会上册的一章内容。

本章主要让学生了解我国贫困的原因和危害,认识我国政府采取的措施改善贫困地区的生活,培养学生热爱祖国,为祖国的繁荣富强而努力奋斗的情感。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的社会认知能力,对于我国的基本国情有一定的了解。

但他们对贫困地区的具体情况了解不多,对于国家采取的措施改善贫困地区的生活也有待进一步了解。

因此,在教学过程中,教师需要引导学生通过调查、讨论等方式,深入了解贫困地区的生活现状,以及国家采取的措施,从而提高他们的社会责任感和爱国情感。

三. 教学目标1.让学生了解我国贫困的原因和危害。

2.让学生认识我国政府采取的措施改善贫困地区的生活。

3.培养学生热爱祖国,为祖国的繁荣富强而努力奋斗的情感。

四. 教学重难点1.贫困的原因和危害。

2.国家采取的措施改善贫困地区的生活。

3.培养学生热爱祖国,为祖国的繁荣富强而努力奋斗的情感。

五. 教学方法1.情境教学法:通过视频、图片等资料,让学生身临其境地感受贫困地区的生活现状。

2.调查讨论法:引导学生分组调查,了解贫困地区的生活现状,提高他们的社会责任感和爱国情感。

3.案例教学法:通过讲解具体的贫困地区改善案例,让学生深入了解国家采取的措施。

六. 教学准备1.准备贫困地区的图片、视频等资料。

2.准备调查问卷,引导学生进行调查。

3.准备贫困地区的改善案例,进行讲解。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过播放贫困地区的图片和视频,让学生初步了解贫困地区的生活现状,引发他们的同情心,激发他们的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师引导学生进行调查,了解贫困地区的生活现状。

学生分组进行调查,填写调查问卷,然后汇报调查结果。

3.操练(10分钟)教师讲解贫困地区的改善案例,让学生深入了解国家采取的措施。

学生通过讨论,理解国家政策的意义,提高他们的社会责任感和爱国情感。

小学思品告别贫困奔小康的教案一、教学目标:1. 让学生了解贫困的原因和危害,提高对贫困问题的认识。

2. 培养学生珍惜美好生活、奋发图强的精神风貌。

3. 引导学生关注国家发展、民族进步,培养学生的社会责任感和使命感。

二、教学内容:1. 贫困的原因和危害2. 我国扶贫政策及取得的成果3. 奔小康的意义和目标4. 青少年如何为奔小康做贡献三、教学重点:1. 贫困的原因和危害2. 我国扶贫政策及取得的成果3. 青少年如何为奔小康做贡献四、教学难点:1. 贫困的原因和危害2. 青少年如何为奔小康做贡献五、教学方法:1. 情景教学法:通过图片、视频等展示贫困地区的生活状况,让学生感受贫困的真实面貌。

2. 案例教学法:分享我国扶贫成功的案例,让学生了解国家扶贫政策及取得的成果。

3. 讨论教学法:分组讨论,让学生发表自己对贫困问题的看法,并提出解决方案。

4. 角色扮演法:让学生扮演不同角色,从不同角度思考贫困问题,培养同理心。

5. 启发式教学法:引导学生主动思考、探究,提高解决问题的能力。

教案内容依次按照教学目标、教学内容、教学重点、教学难点和教学方法的格式编写。

每个章节的教学内容可以分为几个课时,每个课时的教学过程可以包括导入、新课、巩固、拓展和总结等环节。

在教学过程中,注重引导学生参与互动,提高学生的思考能力和实践能力。

六、教学过程:1. 导入:通过展示贫困地区的图片和视频,让学生了解贫困的真实面貌,引发学生的关注和思考。

2. 新课:介绍贫困的原因和危害,让学生了解贫困问题的严重性。

3. 巩固:分享我国扶贫政策的案例,让学生了解国家在解决贫困问题方面的努力和成果。

4. 拓展:讨论青少年如何为奔小康做贡献,让学生思考自己在国家发展中的责任和作用。

5. 总结:对本节课的内容进行总结,强调珍惜美好生活、奋发图强的精神风貌。

七、教学反思:在教学过程中,关注学生的反馈,及时调整教学方法和节奏,确保学生能够充分理解和接受教学内容。

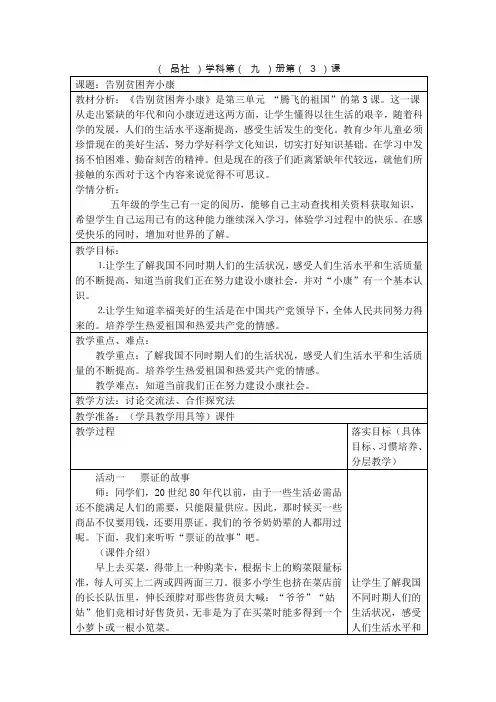

《告别贫困奔小康》教案教学目标:情感、态度与价值观:培养热爱祖国和热爱共产党的情感。

能力:了解我国不同时期人们的生活状况,感受人们生活水平和生活质量的不断提高。

知识:知道幸福美好的生活是在中国共产党领导下,全体人民共同努力得来的:知道我们正在努力建设小康社会,并对“小康”有一个基本认识。

教学重点:了解我国不同时期人们的生活状况,感受人们生活水平和生活质量的不断提高,对“小康”有一个基本认识。

教学难点:知道幸福美好的生活是在中国共产党领导下,全体人民共同努力得来得,培养学生热爱祖国和共产党的情感。

教学准备:教师准备:收集各种票证。

学生准备:了解票证背后的故事,调查爷爷奶奶和爸爸妈妈小时候的衣食住行和我们今天比起来都有哪些不同。

课时安排:1课时。

完成话题“告别贫困奔小康”的教材内容。

教学过程:活动一:歌曲引发的话题[播放音频:春天的故事]引导学生结合情境进行讨论:这首歌主要歌唱谁?小结:这是一首在上世纪90年代唱响大江南北,振奋人心的一首歌曲。

1978年,中国共产党召开了十一届三中全会,从那以后,改革开放的春风在中国大地骤然响起,歌曲赞颂的这位老人就是我国改革开放的总设计师邓小平爷爷,在他的引领下,中国共产党带领全国人民齐心协力登上了改革开放的征途。

一步步摆脱了贫困、走上了富裕、奔向了小康。

今天我们就围绕这个话题——告别贫困奔小康进行讨论。

(板书:告别贫困奔小康)【设计意图:由学生熟知的歌曲引发话题。

】活动二:票证的故事[播放课件:中国票证]引导学生结合情境,根据课前的收集调查,交流讨论;为什么在那个时候非得要用票证才能买到东西?你从长辈那里还听到哪些关于票证的故事?通过对票证的观察,注意引导学生关注票证上的各种区域标志,了解这些票证的用途。

通过讲票证背后的故事,从回忆中感受物资紧缺时代人们的困难生活。

【设计意图:从票证的故事中,感受我国工农业生产发展落后时期,人们的困难生活。

】活动三:今昔对比1.[播放课件:过去人们的生活]引导学生结合情境,根据课前调查进行交流反馈;你还收集到哪些过去的老照片和实物?那个时候人们的生活怎样?我们有什么感受?引导学生从过去的老照片和物品中,找一找过去生活的影子,找一找过去人们使用的物品,感受不同时代人们的生活。

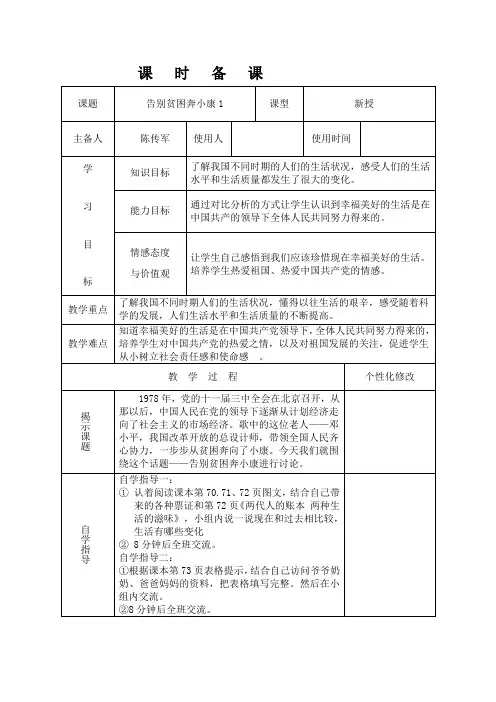

课题: 3、告别贫困奔小康课型:新授课。

学情分析:五年级的学生已有一定的阅历,能够自己主动查找相关资料获取知识,希望学生自己运用已有的这种能力继续深入学习,体验学习过程中的快乐。

在感受快乐的同时,增加对世界的了解。

教学目标:知识目标:了解我国不同时期人们的生活状况,感受人们生活水平和生活质量的不断提高。

能力目标:培养学生在资料中获取信息的能力和综合分析问题的能力。

情感态度价值观:知道幸福美好的生活是在中国共产党领导下,全国人民共同努力得来的,养成热爱祖国热爱中国共产党的情感。

教学重难点:培养学生在资料中获取信息的能力和综合分析问题的能力。

教学方法:讲授法、讨论法教具准备:课件课时安排:3课时板书设计:告别贫困奔小康走出紧缺的年代我家今昔的变化向小康迈进教学过程:1、交流对话巧导入“变了,变化太大了,变得我都找不到自己的家了”这是近年来很多从国外回到祖国的人们常说的一句话。

同学们,他们这么说有道理吗?你们相信吗?你能说说我们国家近几年发生的一两件大事吗?(学生汇报3-4人) 师:的确真的变化了无论是人们生活水平,还是科学技术各方面都有了日新月异的变化。

我们伟大的祖国日益强大,真是“芝麻开花节节高”,可是大家知道吗?我们国家在建国初期人们的生活状况吗?你听说过买东西还需要票证吗?下面我们就来认识一下票证。

2、创设情境话票证 (1)认识票证,初步感知 出示票证(课件) 师:大家见过这个东西吗?(粮票) 知道他有什么用途吗? 师:同学们把自己收集的票证拿出来,大家一起来认识一下它们(小组交流)(2)观察票证,获取信息 ①(重点介绍粮票,了解粮票上的年份、斤数、使用地区)弄明白:贰市斤、五市斤是什么意思 粗粮票和面粉票在购物时有什么不同 全国通用粮票和地区粮票的区别 ②票证产生的背景 师:我们大家刚才认识了粮票,知道了它的用途,其实在新中国成立的第二年,粮食紧缺的问题解得到了政府的高度重视,为了解决全国人民的温饱问题,1953年10月中央政务院发布命令,全国实行粮食计划供应,采取凭证定量售粮的办法,于是粮票就出现了,随之其他的各种票证也应运而生。

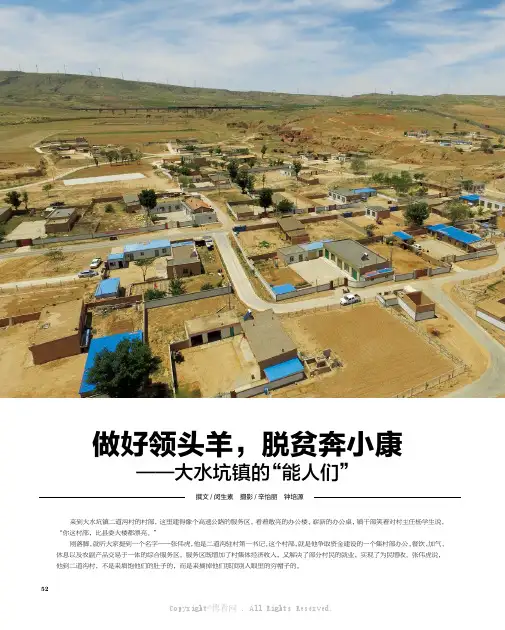

做好领头羊,脱贫奔小康——大水坑镇的“能人们”撰文/闵生素 摄影/辛怡丽 钟培源来到大水坑镇二道沟村的村部,这里建得像个高速公路的服务区。

看着敞亮的办公楼、崭新的办公桌,镇干部笑着对村主任杨学生说,“你这村部,比县委大楼都漂亮。

”刚落脚,就听大家提到一个名字——张伟虎,他是二道沟驻村第一书记。

这个村部,就是他争取资金建设的一个集村部办公、餐饮、加气、休息以及农副产品交易于一体的综合服务区。

服务区既增加了村集体经济收入,又解决了部分村民的就业,实现了为民增收。

张伟虎说,他到二道沟村,不是来填饱他们的肚子的,而是来摘掉他们那顶别人眼里的穷帽子的。

——从跆拳道馆馆长到种养殖领头人按照二道沟村“带强带头人队伍”的思路,杨彦昭在驻村书记张伟虎的带领下,依托合作社,带领56户贫困户发展生产,贫困户年受益50余万元。

杨彦昭,盐池县湖生种养殖专业合作社理事长,33岁的二道沟返乡创业大学生。

他个头不高,皮肤黝黑,敦厚而内敛中透着一股阳刚之气。

学体育专业的他大学毕业后,开办了跆拳道馆,生源好的时候又开了2家分馆,杨彦昭赚取了人生的“第一桶金”。

然而,2012年的一次返乡,让这个已经“走出去”的小伙子有了“返回来”的念头。

他发现,二道沟村很多村民依旧在贫困线下挣扎,生活极度贫困。

在得知国家有土地流转政策后,杨彦昭有了“荒地利用,规模种地”的想法。

2013年底,他不顾亲人的反对,甚至是在乡亲们的冷嘲热讽中毅然决定回乡创业。

当初一个偶然的念头,却是那么的坚定。

创业初期,杨彦昭也曾茫然,不知从何下手。

经过一番慎重的思考,他决定先从了解本村情况及农户情况做起。

2014年初,杨彦昭不分昼夜地走东家进西户,深入农户家中,就农村土地流转及农户增收等问题与农户进行深入沟通。

通过了解,杨彦昭发现农户对土地流转尚存疑惑:一是农户对土地流转政策不熟悉,思想认识不足,心存顾虑,怕土地流转会让自家失去承包经营权;二是农民的恋土情节,宁愿土地闲置荒废,也不愿流转出去。

为了告别贫困(之五·白城篇)作者:暂无来源:《新长征》 2018年第7期脱贫路上比翼飞刘凯峰和王爽,一位是白城市洮北区法院派驻到洮北区林海镇敖宝村的第一书记,一位是白城市妇联派驻到镇赉县大屯镇谢台岗子村的第一书记,两人是亲密夫妻,如今又同时担任第一书记,成了一对驻村扶贫的“比翼鸟”。

2016 年,按照白城市委的统一安排,夫妻二人都被选派为驻村第一书记。

“群众的事情无小事,看似群众邻里间一些普通的矛盾纠纷,搞不好就会发展成大矛盾,成为影响村民生产发展、社会稳定的隐患。

”刘凯峰为了解决群众间的一些生活琐事而行走在田间地头,他从不抱怨苦和累,总是笑呵呵地说:“鞋底的泥土有多厚,与群众的感情就有多深。

”他不畏惧基层工作的繁杂,认真做好交心谈心工作并记好工作日志,详细记录村民家中的情况,用行动表明“情为民所系,利为民所谋”并非是一句空口号。

刘凯峰以“进百家门、知百家情、办百家事”为工作方法,用恒心、决心、热心和耐心,在组织建设、经济发展和村级全面进步等方面为敖宝村做出了实实在在的贡献。

“驻村是人生一次宝贵的经历,也是展示人生价值的平台,我一定会尽自己的力量扎实开展帮扶工作,让困难群众感受到国家的关心关怀。

”王爽深刻理解从群众中来、到群众中去是党的制胜法宝,并始终牢记“千里之行,始于足下”这句至理名言,她经常入村串户与村民拉家常,了解村民需要什么,有什么困难。

谢台岗子村的贫困户张某检查出患有癌症,了解到他的家庭情况后,王爽及时向镇政府领导反映,为其调整为三星贫困户,并联系公益组织为张某家筹集了1.35 万元帮扶资金。

每次王爽到张某家跟踪走访,张某无论如何也要留她在家吃了饭才让走。

作为一对恩爱夫妻,刘凯峰和王爽生活上互相关心,工作上互相帮助。

然而,他们也不乏你追我赶、暗中较劲,有时还为扶贫工作意见不合而争吵。

最近脱贫攻坚工作任务尤其繁重,电话里,他们俩互相提问各项扶贫政策,并探讨对政策的理解。

在精准识别填写表格时,二人经常为了一个表格的数据计算方式争论不已。