1-2 地球自转的地理意义

- 格式:ppt

- 大小:3.83 MB

- 文档页数:22

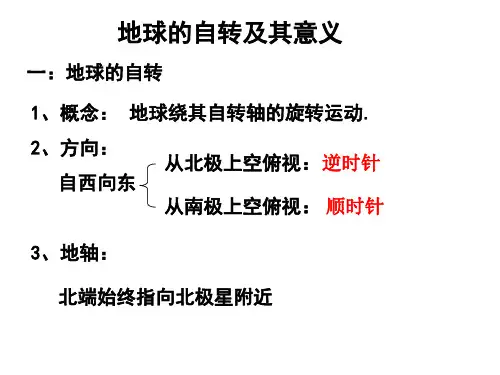

地球自转的三个地理意义一、日夜更替的地理意义地球自转是地球上一个非常重要的运动,它使得地球上出现了日夜更替的现象。

地球的自转是指地球绕着自己的轴心旋转一周所需要的时间,也就是24小时。

自转使得地球上的不同地区相对于太阳的位置不同,从而导致了日夜的变化。

地球自转带来的日夜更替对人类的生活和生物的生存都有着重要的影响。

在白天,太阳照射在地球上,给人们提供了光线和热量,使得我们能够看清周围的事物和进行各种活动。

而在夜晚,太阳不再照射地球,天空变得漆黑一片,只有星星和月亮的光芒点缀着夜空。

这个时间段,人们一般会休息和睡觉,动物也会进入休眠状态。

地球自转带来的日夜更替对人类的作息时间和生物的生物钟起着重要的调节作用。

二、地球自转的地理坐标意义地球自转的另一个地理意义是确定地理坐标。

地理坐标是用来确定地球上任意一个点的位置的一种方法。

地球上的每一个点都可以通过经度和纬度来确定其位置。

而地球的自转使得经度的概念得以产生。

经度是指连接地球北极和南极的一个半圆,用来表示东西方向的位置。

经度的起点被定义为通过英国伦敦的经线,称为本初子午线,也就是0度经线。

经度从本初子午线向东西两个方向分别增加或减少,最大为180度。

通过经度,我们可以确定地球上任意一点的东西方向位置。

纬度是指连接地球两极的一个圆环,用来表示南北方向的位置。

纬度的起点被定义为赤道,也就是0度纬线。

纬度从赤道向南北两个方向分别增加或减少,最大为90度。

通过纬度,我们可以确定地球上任意一点的南北方向位置。

地球自转的存在使得我们可以通过经度和纬度来确定地球上任意一点的位置,这对地理研究和导航定位等方面具有重要意义。

三、地球自转对气候的地理意义地球自转还对地球上的气候产生了重要影响。

地球的自转使得地球上不同地区的气候有着明显的差异。

地球的自转导致了赤道区域与极地区域的温度差异。

赤道区域由于靠近太阳,阳光直射的时间长,热量较多,所以赤道地区的气温较高。

而极地区域由于离太阳较远,阳光直射的时间短,热量较少,所以极地地区的气温较低。

地球的自转和公转的地理意义

地球的自转和公转都对地理意义有着重要的影响。

地球自转:

1.时间的划分:地球自转约为23小时56分钟4.1秒,因此人们将其划分为24小时一天的时间单位,从而方便生活和工作。

2.日照时差:由于地球自转所引起的日夜变化,不同地区的日照时间也会有所差异,这对于人们的生活和作息习惯有很大影响。

3.气候变化:地球表面的温度,主要由太阳照射和地球自转引起的气候变化决定。

如赤道地区因为直接接受太阳辐射的较多,因此比较热,而两极地区则由于日照时间较短,因此温度较低。

地球公转:

1.时间的划分:地球公转的周期为365.24天,人们以此为基础,划分出了一年的时间单位,方便人们计算和安排活动。

2.季节变化:由于地球公转轨道的倾斜和公转速度的变化,不同季节地区受到的太阳辐射量也会有所不同,从而导致气温和降水量等环境因素上的差异。

3.地理位置的变化:地球公转使得地球在不同位置相对于太阳的距离不同,这也决定了地球不同时期能看到的星座和行星。

综上所述,地球自转和公转对于人们的时间计算、气候变化、季节变化和天文现象的观测等都有着非常重要的地理意义。

第一章地球的运动第二节地球运动的地理意义第一课时自转的地理意义本节内容可以划分成两个部分。

一、昼夜交替与时差:本部分从昼夜交替现象导入,然后将地方时、区时和国际日期变更线内容引入;二、沿地表水平运动物体的运动方向的偏转:教材阐述了地转偏向力的原因和规律。

1. 综合思维:运用地球自转的特征,解释与自转有关的自然现象和人类活动。

2. 地理实践力:认识地球自转引起的地理现象,指导人们的生产生活。

3. 人地协调观:认识真实的地球运动,形成正确的地球观。

1.晨昏线及相关概念。

(重点)2.地方时和区时。

(难点)3.国际日期变更线。

(难点)教师准备:课件、教材、PPT翻页笔、粉笔等;发学案。

学生准备:结合学案课前预习。

2007年2月,美国空军F-22战斗机群飞离夏威夷群岛,前往日本,进行首次海外之旅。

刚开始切正常。

然而,当战斗机机群经过180°经线附近海域上空时,一些战斗机的导航等多个电子系统出现故障,甚至完全失灵。

这种当时世界上最先进的战斗机一下子变成了瞎子”。

美国空军后来找到了这次行动中战斗机出现故障的原因,是电脑系统设计时忽略了一个重要的地理问题。

这批战斗机为什么在经过180°经线附近海域上空时会变成瞎子”?其电子系统设计时忽略了哪一重要的地理问题?板书:第二节地球的自转的地理意义板书:二、沿地表水平运动物体的偏移1. 原因2. 规律【问题】1.什么是地转偏向力?2.为什么会存在地转偏向力?3.地转偏向力的规律是怎样的?(请同学预习教材后回答)教师展示幻灯片,结合幻灯片讲解知识。

【教师讲解】由于地球自转,沿着地球表面水平运动的物体,其运动方向会发生一定的偏转。

计算不同地区的时差,需要注意以下三个方面。

第一,要根据区时划分的原则确定各地点所在的时区。

时区的中央经线的经度为15°的倍数,通常其东西各7.5°范围为同一时区。

第二,可用数轴的方法计算两地间的时差:两地间相隔几个时区,相差就足几小时;越在东边的地方,时问越早。

【导语】⽆忧考整理发布了《⾼⼀地理地球⾃转的地理意义知识点》,供⾼考考⽣参考学习,希望对考⽣有所帮助。

更多⾼⼀、⾼⼆、考试知识点、学习资料、热点资讯请继续关注⽆忧考。

⾼⼀地理地球⾃转的地理意义知识点

地球⾃转的地理意义

(1)昼夜更替(2)地⽅时(3)沿地表⽔平运动的物体发⽣偏移,北半球右偏,南半球左偏.

三:地球公转的地理意义

(1)昼夜长短和正午太阳⾼度的变化

①昼夜长短的变化

北半球:夏半年,昼长夜短,越向北昼越长①太阳直射点在那个半球,

北极圈以北出现极昼现象那个半球昼长,②⾚道全年

冬半年,昼短夜长,越向北昼越短昼夜平分,③春秋分⽇全球

北极圈以北出现极夜现象昼夜平分

南半球:与北半球相反

②正午太阳⾼度的变化

春秋分⽇:由⾚道向南北⽅向降低由太阳直射点向南北

随纬度的变化夏⾄⽇:由23o26’N向南北降低⽅向降低

冬⾄⽇:由23o26’S向南北降低

23o26’N以北在夏⾄⽇达到值离直射点越近⾼度

随季节的变化23o26’S以南在冬⾄⽇达到值越⼤

南北回归线之间每年有两次直射。

地球的自转和公转的地理意义首先,地球的自转是指地球绕着自身的轴线旋转一周所花费的时间,即一天的时间。

地球的自转引起了地球上的昼夜交替,形成了昼夜的变化规律。

当地球上其中一地区正面向太阳时,就是白天;当该地区背向太阳时,就是黑夜。

地球自转的地理意义在于决定了地球上的时间和节奏。

不同地理区域的自转速度可能会有所变化,这导致了不同地区的时差情况。

其次,地球的公转是指地球绕着太阳运行一周所花费的时间,即一年的时间。

地球的公转轨道是椭圆形,因此地球到太阳的距离在一年中是变化的。

夏至时,地球与太阳的距离最近,而冬至时,地球与太阳的距离最远。

地球公转的地理意义在于决定了地球上的季节和气候的变化。

季节的变化是由于地球公转时不同地区受到的太阳辐射量的不同。

当太阳直射的地方越靠近赤道时,温度就越高,形成夏季。

而当太阳直射的地方离赤道越远时,温度就越低,形成冬季。

公转也决定了地球上的四季的交替。

地球自转和公转的地理意义还体现在日照的变化上。

自转决定了地球不同地区的白天和黑夜的时间长短不同,而公转决定了每个地区在一天中的阳光照射时间长短。

这种变化是导致地球上不同地区的温度分布不均匀的主要原因之一、在赤道地区,由于太阳直射,温度较高,而在极地地区,由于太阳角度很小,温度较低。

日照的变化还影响着地球上的植被分布和动物的活动。

植物的生长和动物的繁殖往往与日照时间和光照强度有直接关系。

此外,地球自转和公转还对地理环境产生了其他一些影响。

地球的自转带来了地球的地球磁场,它是地球保护我们免受太阳风暴和电磁辐射的重要屏障。

地球的公转决定了地球上的海洋水流和气流的分布。

例如,由于地球公转导致赤道地区温度较高,冷热气团在赤道附近进行热交换,从而形成了大气环流和洋流。

这些气流和洋流对地球上气候系统的分布和运行具有重要影响。

总结来说,地球的自转和公转是地理学的重要概念,它们决定了地球上的季节、日照、气候以及地理环境的变化。

自转决定了地球上的昼夜变化和时差,公转决定了地球上的季节变化和气候分布。

地球自转公转的地理意义分不清地球自转与公转的区别,分不清他们代表着什么,下面给大家带来一些关于地球自转公转的地理意义,希望对大家有所帮助。

(一)地球自转的地理意义1.昼夜更替:此处需要注意,学生容易理解为自转产生了昼夜现象,但地球不自转仍有昼夜现象,在一年中地球公转也会使某一地有一次昼夜变化,只有地球不停地自转,才会产生昼夜更替现象。

①在晨昏线上各地,太阳高度为0?;②太阳直射光线与晨昏线成90?;③直射点A与晨昏线和最小纬线圈切点B的纬度之和等于90?;如当太阳直射在北回归线(23?26?N)时,切点B的纬度为66?34?N或66?34?S。

当太阳直射在20?S时,切点B的纬度为70??N或70?S。

2.地方时与区时:随地球自转,一天中太阳东升西落,太阳经过某地天空的最高点时为此地的地方时12点,因此,不同经线上具有不同的地方时。

相邻15度经线内所用的同一时间是区时(本区中央经线上的地方时),全世界所用的同一时间是世界时(0度经线的地方时)。

区时经度每隔15度差一小时,地方时经度每隔1度差4分钟。

北京时间:东八区的区时,120?E的地方时。

离北京所在的东八区较远的地区,作息时间与北京不同。

例如,新疆的乌鲁木齐市,人们一般10点钟上班,14点吃午饭。

因为乌鲁木齐在东6区,与北京时差为2小时,如果乌鲁木齐的人们使用东6区的区时,作息时间会与北京相同,但乌鲁木齐使用的是东8区的区时“北京时间”,所以他们的作息就在“北京时间”的基础上延迟了2小时。

(图解)3、物体水平运动的方向产生偏向。

地球上水平运动的物体,无论朝哪个方向运动,都会发生偏向,在北半球偏右,在南北半球偏左。

赤道上经线是互相平行的,无偏向。

4、自转对地球形状的影响。

地球在自转过程中,球上各质点都在绕着地轴作圆周运动。

因此,就会产生惯性离心力。

这种离心力随着物体距离地轴半径的增大而增大,也就是说,从赤道向两极,惯性离心力逐渐减小。

使得地球由两极向赤道逐渐膨胀,长期作用使地球变成两极稍扁、赤道略鼓的椭球体形状。

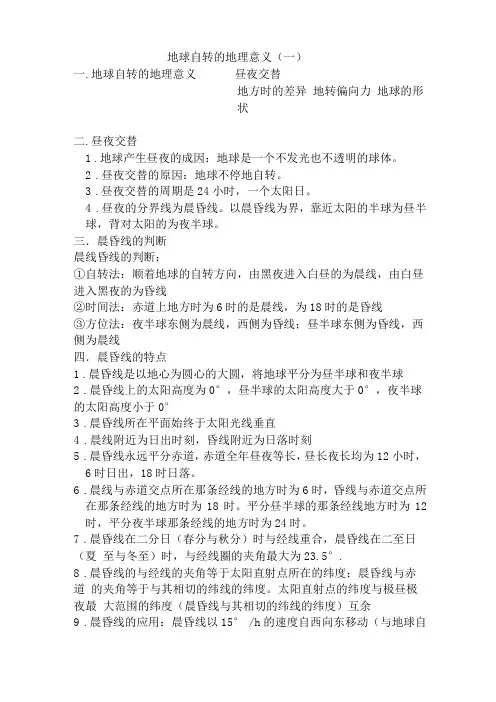

地球自转的地理意义(一)一.地球自转的地理意义昼夜交替地方时的差异地转偏向力地球的形状二.昼夜交替1.地球产生昼夜的成因:地球是一个不发光也不透明的球体。

2.昼夜交替的原因:地球不停地自转。

3.昼夜交替的周期是24小时,一个太阳日。

4.昼夜的分界线为晨昏线。

以晨昏线为界,靠近太阳的半球为昼半球,背对太阳的为夜半球。

三.晨昏线的判断晨线昏线的判断:①自转法:顺着地球的自转方向,由黑夜进入白昼的为晨线,由白昼进入黑夜的为昏线②时间法:赤道上地方时为6时的是晨线,为18时的是昏线③方位法:夜半球东侧为晨线,西侧为昏线;昼半球东侧为昏线,西侧为晨线四.晨昏线的特点1.晨昏线是以地心为圆心的大圆,将地球平分为昼半球和夜半球2.晨昏线上的太阳高度为0°,昼半球的太阳高度大于0°,夜半球的太阳高度小于0°3.晨昏线所在平面始终于太阳光线垂直4.晨线附近为日出时刻,昏线附近为日落时刻5.晨昏线永远平分赤道,赤道全年昼夜等长,昼长夜长均为12小时,6时日出,18时日落。

6.晨线与赤道交点所在那条经线的地方时为6时,昏线与赤道交点所在那条经线的地方时为18时。

平分昼半球的那条经线地方时为12 时,平分夜半球那条经线的地方时为24时。

7.晨昏线在二分日(春分与秋分)时与经线重合,晨昏线在二至日(夏至与冬至)时,与经线圈的夹角最大为23.5°.8.晨昏线的与经线的夹角等于太阳直射点所在的纬度;晨昏线与赤道的夹角等于与其相切的纬线的纬度。

太阳直射点的纬度与极昼极夜最大范围的纬度(晨昏线与其相切的纬线的纬度)互余9.晨昏线的应用:晨昏线以15° /h的速度自西向东移动(与地球自转的方向相反)五.应用:①确定地球的自转方向②确定地方时 ③确定日期和节I 11l a 1l “M 11l“M a 1l I a . n n n"M| 气 ④确定太阳直射点的位置⑤确定昼夜长短 ⑥确定日出、 日落时间 晨昏线的应用 (1)确定地球的自转方向:(3)确定日期和节气:①晨昏线经过南、北极点(与经线圈重合)时为3月21日或9月23日 前后,节气是春分或秋分。

地球自转的地理意义教学设计【教学设想】新课标的基本理念为“重视对地理问题的探究”,这里的设计即遵循研究性学习的思想、方法,教学中运用多媒体课件,以逐步探究实例代替传统的叙述,使学生学会欣赏生活中常见的地理景观,能根据所学知识解释自然现象。

突出应用,在探索追寻中,激发学生的学习兴趣,提高学生发现问题、分析问题与解决问题的能力。

整个教学过程以启迪学生思维为核心,以学生为本位,发挥自主学习的优势,在问题解决过程中,力求促进学生的积极思维。

不将结果简单抛给学生,而是让学生在教师的步步启发引导下去分析、推理、判断,并作出结论,然后教师简评、补充、总结,同时加强练习的反馈力度,巩固学生对本知识的学习与技能的训练,这样才能符合循序渐进的教学原则和新课标的课改精神。

【教学目标】(一)知识与技能1.理解昼夜更替和地方时产生的原因。

2.根据地转偏向力的规律,正确判断水平运动物体的偏转,并能够在实际生活中加以运用。

(二)过程与方法运用多媒体手段动画演示,引导学生观察思考,加强空间概念的确立,以利于突破难点。

(三)情感态度与价值观认识地球自转产生的地理意义及其与人类活动的关系,树立辩证的地球观。

【教学重点】:昼夜更替和地方时产生的原因。

【教学难点】:水平运动物体方向偏移对地理环境的影响。

【教具】:FLASH课件【课型】:新授课【教法】:课件演示、观察法。

【课时】:1课时【教学过程】讲授新课一、昼夜交替①假设地球不自转,平行的太阳光照射到地球表面会产生什么现象?(昼和夜)为什么?[小结]地球是一个既不发光也不透明的球体,平行的太阳光照射到地球表面就会产生昼夜现象。

(用地球仪做解释)被太阳照亮的半个地球是白天,即昼半球;背着太阳的另一半球是黑夜,也就是夜半球。

昼半球和夜半球的分界线,叫做晨昏线或晨昏圈。

(承转)在昼半球上,不同地方的人们看到太阳在天空中的位置(或高度)是不一样的,这就是太阳高度的问题。

(引导、讲解)什么是太阳高度呢?太阳高度就是太阳高度角的简称,表示太阳光线对当地地平面的倾角(教师可用手势做解释)。

第一单元:从宇宙看地球第二节:地球自转的地理意义一、教学内容及解析(一)教学内容1.地球自转的方向、周期、速度等特征2.昼夜交替的形成原因,晨线、昏线、太阳高度角等定义3.地方时与区时的产生与区别,地方时的判读、换算4.地球自转对沿地表做水平运动物体方向偏移的影响(二)内容解析本节课要学习的内容指的是地球的自转的运动特征,以及自转运动造成的昼夜交替、时差和地球自转偏向力等现象。

理解它的关键首先在于理解运动的原理,再进一步了解产生现象的原因。

在此之前,学生在初中阶段的相关基础非常有限,因此本课在开始之前还需要对相关知识,比如地球经纬线的划分等进行一些铺垫和补充。

由于该内容是地理中“地球运动”最基本的原理和规律,对解释一般现象以及后面时差、地转偏向力带来的现象等内容有很大的关联,所以在本学科中有基础性的地位和作用,是本学科的重要内容。

教学的重点是地方时和区时的划分及判读,也是教学的难点,解决的关键在于利用多种方式,如动态图、实验演示等充分让学生理解其原理和规律。

二、教学目标与解析(一)教学目标1. 知道地球自转的基本特征:方向、周期、速度等;2.理解昼夜交替形成的原因;3. 地方时的产生及基本规律,时区的划分,区时的计算方法;4.地球自转对沿地表做水平运动物体方向偏移的影响。

(二)目标解析1.教师结合示意图讲解地球自转的特征,注意让学生理解角速度与线速度的区别,不同方向上看地球自转方向的表达方式等。

2.运用示意图,从地球是一个不发光、也不透明的球体,引出昼半球和夜半球、晨昏线等概念。

结合地球自转解释昼夜产生原因,并简述意义。

3.学生能够说出地方时的概念,理清并判断地方时的早晚,为学习时区和区时的知识做好铺垫。

然后,由地方时给人类的生产和生活带来的麻烦,引出时区划分和区时计算的教学。

4.从现象入手,如长江三角洲的发育图,河岸冲刷程度的对比,讲明地表水平运动物体的偏移规律。

三、问题诊断分析在本课的教学中,学生可能遇到的问题较多,一是对地方时早晚的判断和理解,二是对区时的划分以及时区的计算理解不够,不能进行判断。

论述地球自转的地理意义

地球自转的地理意义:

(1)昼夜更替。

地球是一个不发光、也不透明的球体,在同一时间里,太阳只能照亮地球表面的一半,面对太阳的半球是白天,背对太阳的另一半球是黑夜。

由于地球不停地自转,昼半球和夜半球也就不断地交替,即地球自转产生了昼夜更替的现象。

(2)地方时。

由于地球自西向东自转,同一纬度地区相比,东面的地点总是比西面的地点先看到日出、因此,东面地点总是比西面地点时刻早。

这种因经度不同而不同的时刻、叫地方时。

(3)物体水平运动的方向发生偏转。

地球在不停地自转,这使得除赤道外的地球表面上水平运动物体的运动方向发生偏转。

其偏转规律是:在北半球向右偏,在南半球向左偏,赤道上无偏转。

、地球自转的地理意义(1)昼夜更替:周期为一个太阳日(24h)。

晨线和昏线的判读。

(2)地方时:因经度不同而产生的不同时刻。

东早西迟。

(3)地转偏向:沿地表水平运动的物体运动方向发生偏移,北半球右偏,南半球左偏,赤道上不偏。

(北半球用右手、南半球用左手判读)三、地球自转和公转的关系:(1)黄赤交角:赤道平面和黄道平面的交角。

目前约为23.5º。

如果黄赤交角变大,热带、寒带扩大,温带缩小。

如果黄赤交角变小,温带扩大,热带、寒带缩小。

(2)由于黄赤交角的存在和地轴的指向保持不变,导致太阳直射点在南、北回归线间之间的回归移动四:地球公转的地理意义1昼夜长短的变化:1)某时刻全球的情况:直射点所在半球,昼长于夜,纬度越高,昼越长,极点附近出现极昼现象,另一半球,昼短于夜,纬度越高,昼越短,极点附近出现极夜现象。

2)某地全年的情况:夏至日昼最长,冬至日昼最短。

3)春分日和秋分日:全球昼夜平分;4)赤道上终年昼夜平分。

纬度越高,昼夜长短变化幅度越大。

2正午太阳高度的变化:1)日出、日落时(晨昏线上)时太阳高度=0 度,一天中最大的太阳高度为正午太阳高度即地方时 12 点时的太阳高度。

2)某时刻全球的情况:正午太阳高度由直射点所在纬度向两侧递减,离直射点越远,正午太阳高度越小。

3)某地全年的情况:北回归线以北地区,6月22日出现最大值,12月22日出现最小值;南回归线以南地区,6月22日出现最小值,12月22日出现最大值;回归线之间地区,最大值出现在直射点经过该纬度的时候(即太阳直射),最小值出现在冬至日。

3季节的形成和划分:天文四季(一年中太阳高度最高、昼长最长的季节为夏季,反之为冬季,例如我国传统的四季)、气候四季(北半球夏季 6、7、8,冬季 12、1、2)4五带的形成和划分:以回归线和极圈来划分。

回归线=黄赤交角度数,极圈=90 度-黄赤交角度数五:光照图的判读(1)判断南北极,从地球北极点看地球的自转为逆时针,从南极看为顺时针;或看经度,东经度数递增(或西经度数递减)的方向即为地球自转的方向.(2)判断节气、日期及太阳直射点的纬度晨昏圈过极点(或与一条经线重合),太阳直射点在赤道,是春秋分日;晨昏线与极圈相切,若北极圈为极昼现象为北半球的夏至日,太阳直射点在北回归线,若北极圈为极夜现象为北半球的冬至日,太阳直射点在南回归线。

地球自转的地理意义:1. 昼夜更替2. 地方时3. 地转偏向力1、昼夜更替1. 昼夜两半球的分界线是晨昏线。

如何判断晨昏线?第一,地球上与太阳光线相垂直的线就是晨昏线。

第二,晨昏线是一个大圆。

晨线是一个半圆,昏线是另一个半圆。

由于地球在不停的自转,从夜半球跨越到昼半球的半圆线为晨线。

反之,从昼半球跨越夜半球的半圆线,为昏线。

2、不同经度、地方时不同由于地球自西向东自转,在同纬度地区,相对位置偏东的地点,要比位置偏西的地点先看到日出,这样时刻就有了早迟之分。

因经度不同的时刻,统称地方时。

地球自转一周为360°,大约需要24小时。

经度每隔15°,地方时相差一小时;经度每隔1°,地方时相差4分钟。

区时计算方法要计算的区时=已知区时-(已知区时的时区-要计算区时的时区)(注:东时区为正,西时区为负,当算出的区时为负数时,应加上24:00,日期减一天。

当算出的区时大于或等于24:00时,应减去24:00,日期加一天)例1:已知北京(东八区)时间为5月1日12:00,求东京(东九区)的区时?东京时间=12:00-(8-9)=13:00(即东京时间为5月1日13:00)。

例2:已知北京时间为5月1日12:00,求伦敦(中时区)的区时?伦敦时间=12:00-(8-0)=4:00(即伦敦时间为5月1日4:00)。

例3:已知北京时间为5月1日12:00,求纽约(西五区)的区时?纽约时间=12:00-[8-(-5)]=-1:00+24:00-1天=23:00(即纽约时间为4月30日的23:00)。

(注:当算出的区时为负数时,应加上24:00,日期减一天,即从5月1日变为4月30日)。

例4:已知纽约时间为5月1日12:00,求东京的区时?东京时间=12:00-[(-5)-9]=26:00-24:00+1天=2:00(即东京时间为5月2日2:00)。

(注:当算出的区时大于或等于24:00时,应减去24:00,日期加一天,即从5月1日变为5月2日)。