格林巴利综合征

- 格式:pptx

- 大小:723.07 KB

- 文档页数:30

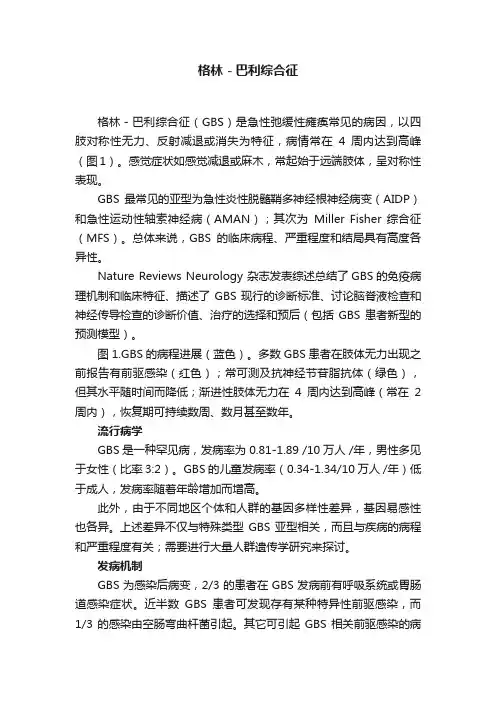

格林-巴利综合征格林-巴利综合征(GBS)是急性弛缓性瘫痪常见的病因,以四肢对称性无力、反射减退或消失为特征,病情常在4周内达到高峰(图1)。

感觉症状如感觉减退或麻木,常起始于远端肢体,呈对称性表现。

GBS最常见的亚型为急性炎性脱髓鞘多神经根神经病变(AIDP)和急性运动性轴索神经病(AMAN);其次为Miller Fisher 综合征(MFS)。

总体来说,GBS的临床病程、严重程度和结局具有高度各异性。

Nature Reviews Neurology 杂志发表综述总结了GBS的免疫病理机制和临床特征、描述了GBS现行的诊断标准、讨论脑脊液检查和神经传导检查的诊断价值、治疗的选择和预后(包括GBS患者新型的预测模型)。

图 1.GBS的病程进展(蓝色)。

多数 GBS患者在肢体无力出现之前报告有前驱感染(红色);常可测及抗神经节苷脂抗体(绿色),但其水平随时间而降低;渐进性肢体无力在4周内达到高峰(常在2周内),恢复期可持续数周、数月甚至数年。

流行病学GBS是一种罕见病,发病率为 0.81-1.89 /10万人 /年,男性多见于女性(比率 3:2)。

GBS的儿童发病率(0.34-1.34/10万人 /年)低于成人,发病率随着年龄增加而增高。

此外,由于不同地区个体和人群的基因多样性差异,基因易感性也各异。

上述差异不仅与特殊类型GBS亚型相关,而且与疾病的病程和严重程度有关;需要进行大量人群遗传学研究来探讨。

发病机制GBS为感染后病变,2/3的患者在GBS发病前有呼吸系统或胃肠道感染症状。

近半数GBS患者可发现存有某种特异性前驱感染,而1/3的感染由空肠弯曲杆菌引起。

其它可引起GBS相关前驱感染的病原体有:巨细胞病毒、EB病毒、肺炎支原体、流感嗜血杆菌和A型流感病毒。

GBS发生机制的重要环节为空肠弯曲杆菌感染后,产生抗体与特异性神经节苷脂交互反应,而这一抗体在非复杂性空肠弯曲杆菌性胃肠炎时并不产生。

但交互反应性抗体只在易感个体中产生。

格林-巴利综合征(Guillian-Barre Syndrome)格林-巴利综合征(Guillian-Barre Syndrome)是常见的脊神经和周围神经的脱髓鞘疾病。

1916年由Guillian和Barre两位学者报告而得名。

又称急性特发性多神经炎或对称性多神经根炎。

临床上表现为进行性上升性对称性麻痹、四肢软瘫,以及不同程度的感觉障碍。

病人成急性或亚急性临床经过,多数可完全恢复,少数严重者可引起致死性呼吸麻痹和双侧面瘫。

脑脊液检查,出现典型的蛋白质增加而细胞数正常,又称蛋白细胞分离现象。

病因多数患者发病前有诸如巨细胞病毒、EB病毒或支原体感染,但少数病例的病因不明。

Guillian-Barre综合征(Trichrome染色):髓鞘染成红色,胶原纤维染成青色。

可见髓鞘缺失、崩解本病性质尚不清楚,可能与免疫损伤有关。

以患者血清注射于动物神经可产生静脉周围脱髓鞘病变。

此外,患者神经组织中有C3b及免疫球蛋白C主要是(IgG或IgM)存在。

以上事实提示,本病可能是与体液免疫有关。

但至今尚未能从患者血液中提出髓鞘蛋白的抗体。

病理变化病变累及运动和感觉神经根、后根神经节及周围神经干。

以近端,尤其是神经根和神经丛改变明显。

也可累及颅神经。

主要表现为:①神经节和神经内膜水肿及炎细胞浸润,以淋巴细胞,巨噬细胞为主;②节段性脱髓鞘,崩解,髓鞘被巨噬细胞吞噬;③在严重病例,轴索可发生肿胀和断裂,严重时,相关肌群可发生去神经性萎缩。

在反复发作的病例中,阶段性脱髓鞘和受累神经纤维的修复过程反复进行,病变处神经髓鞘细胞突起与胶原纤维作同心圆状层层包绕,成为洋葱球形成。

格林-巴利综合征(GBS)的诊断及治疗格林-巴利综合征(GBS)的诊断及治疗关键字:GBS神经04:37爱爱医格林-巴利综合征(Guillain-Barre syndrome, GBS)又称急性感染性多发性神经根神经炎(acute infectious polyradiculoneuritis)。

格林-巴利综合征(GBS)病理特征为累及周围神经系统的多灶性炎性脱髓鞘,故又名急性炎性脱髓鞘性多神经根炎。

临床特点为急性起病,进行性、对称性、弛缓性肢体麻痹。

以10岁以下儿童为好发人群,男孩较女孩多见。

【格林-巴利综合征(GBS)病因与发病机制】确切病因不清楚,近年来的研究表明可能与下列因素有关。

1.感染:从病毒、免疫、病理和动物实验等方面研究提示,格林-巴利综合征(GBS)可能与病毒等感染后所诱发的脱髓鞘病变有关。

已证实格林-巴利综合征(GBS)患儿在发病前多有空肠弯曲菌感染,除此之外,其他一些肠道病毒、呼吸道病毒、巨细胞病毒、肝炎病毒、弓形体等也可能在格林-巴利综合征(GBS)的发病中起重要作用。

2.免疫机制:格林-巴利综合征(GBS)是一种由体液免疫和细胞免疫共同介导的自身免疫性疾病。

细胞免疫机制参与了格林-巴利综合征(GBS)的发病过程,其中CD4+细胞(Th1和Th2)及其细胞因子起着重要作用。

Th1细胞是炎症T细胞,诱导并直接参与炎症反应,导致组织损伤,其细胞因子IFN-γ和TNF-α起着关键性作用,而Th2细胞的作用是抑制疾病的发展。

格林-巴利综合征(GBS)的发病可能是感染等因素诱发的一个连锁反应,感染激发了机体潜在的变态反应,释放出封闭抗原而使自身致敏而发病。

【格林-巴利综合征(GBS)临床表现】起病急,但疾病进展较慢。

病情的发展速度、神经受累程度和恢复时程有显着的个体差异,通常病情多在数日至1~2周中进行性发展并维持数周至数月。

1.前驱感染:多在神经系统症状出现前1~3周有前驱感染史,为非特异性病毒感染,持续数日,常表现为轻度腹泻、上呼吸道感染、腮腺炎、水痘等。