中医里的脏腑辨证

- 格式:ppt

- 大小:2.69 MB

- 文档页数:32

脏腑辨证病例分析目录一、概述 (3)1. 脏腑辨证的概念 (3)2. 脏腑辨证在中医临床中的重要性 (4)二、脏腑辨证的基本方法 (4)1. 病因辨证 (5)2. 症状辨证 (7)3. 体征辨证 (8)4. 其他辅助诊断方法 (9)三、脏腑辨证病例分析 (10)1. 肺脏病证 (11)2. 心脏病证 (12)3. 肝脏病证 (14)4. 肾脏病证 (15)b. 肾结石 (17)c. 肾衰竭 (18)5. 脾胃病证 (19)6. 肠道病证 (20)7. 肝胆病证 (21)a. 胆囊炎 (23)b. 胆石症 (24)四、脏腑辨证与中药治疗 (26)1. 肺脏病证 (27)2. 心脏病证 (29)3. 肝脏病证 (31)4. 肾脏病证 (32)a. 慢性肾炎 (33)b. 肾结石 (34)5. 脾胃病证 (36)6. 肠道病证 (37)7. 肝胆病证 (38)a. 胆囊炎 (39)b. 胆石症 (41)五、总结 (41)1. 脏腑辨证在中医临床中的意义 (42)2. 提高脏腑辨证能力的方法 (43)3. 结合现代医学知识发展中医脏腑辨证 (45)一、概述脏腑辨证是中医理论的核心,通过对患者脏腑功能的异常表现进行分析,从而确定病因、病机和诊断。

本病例分析旨在通过对患者的具体症状、体征和实验室检查结果的综合分析,运用中医脏腑辨证的方法,找出患者的病因病机,为制定合理的治疗方案提供依据。

在分析过程中,我们将结合现代医学的相关知识,以期提高诊疗效果,使患者得到更好的康复。

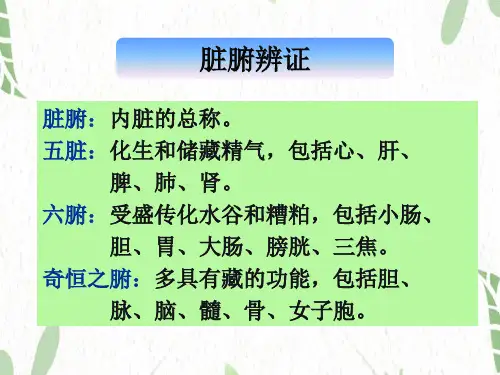

1. 脏腑辨证的概念脏腑辨证是中医诊断学中的一种重要方法,其基于中医的脏腑理论,通过对病人的症状、体征进行综合分析,以判断病变所在脏腑或经络,进而确定疾病的病因、病性、病位等。

脏腑辨证是中医辨证论治的精髓之一,它强调整体观念,注重内外环境的统一,强调人体各脏腑之间的相互影响与关联。

通过对脏腑功能的认识和对脏腑间相互关系的理解,脏腑辨证能够为临床医生提供重要的诊断依据和治疗方向。

脏腑辨证的主要内容

脏腑辨证是中医学中的重要理论,用于诊断和治疗疾病。

它主要包括五脏和六

腑的辨证。

五脏是中医学中的重要概念,包括心、肝、脾、肺和肾。

每个脏器都有其特定

的功能和作用。

例如,心主血脉,肝主疏泄,脾主运化,肺主气机,肾主水液。

六腑是指胆、胃、小肠、大肠、膀胱和三焦。

它们是五脏之外的器官,承担着

运化、排泄等功能。

胆主疏泄,胃主受纳和消化,小肠主分清浊,大肠主传导粪便,膀胱主储存尿液,三焦主气化水液。

脏腑辨证是通过观察患者的症状、舌苔、脉象等进行判断和诊断的方法。

根据

辨证的结果,医生可以确定疾病的病因和病机,并制定相应的治疗方案。

例如,根据患者的症状表现和舌苔颜色来判断肺脏功能的健康状态。

如果患者

有咳嗽、气促、咳痰等症状,并且舌苔厚重,可能表明肺脏功能受损。

脏腑辨证的主要内容还包括判断脏腑的阴阳盛衰、寒热虚实等。

例如,肝脏主

疏泄功能,如果肝阳上亢,可能导致头晕、目眩,口苦等症状。

肾脏主水液代谢,如果肾阳不足,可能引起腰膝酸软、畏寒等症状。

总而言之,脏腑辨证是中医诊断和治疗的重要方法,通过观察、辨别患者的症

状和体征来判断脏腑功能的健康状况,为疾病的治疗提供依据。

这一理论在中医临床实践中发挥着重要作用,并为维护人体健康提供了独特的方法和手段。

八纲辨证方法,脏腑辨证方法摘要:一、引言二、八纲辨证方法详解1.阴阳辨证2.表里辨证3.寒热辨证4.虚实辨证三、脏腑辨证方法详解1.脏腑辨证基本原则2.脏腑辨证具体方法3.脏腑辨证在临床应用中的优势四、八纲与脏腑辨证的结合运用1.八纲脏腑辨证互补2.案例分析五、结论正文:一、引言中医辨证论治是中医学的基本特点,其中八纲辨证和脏腑辨证是中医辨证方法的核心。

八纲辨证包括阴阳、表里、寒热、虚实,而脏腑辨证则是以五脏六腑为理论基础,对疾病进行定位和定性。

本文将对这两种辨证方法进行详细介绍,以期为大家提供实用的中医诊断技巧。

二、八纲辨证方法详解1.阴阳辨证阴阳辨证是八纲辨证之首,一切疾病都可以从阴阳两个方面进行分析。

阴阳平衡失调,则会导致疾病的发生。

阴阳辨证的主要任务是确定疾病的阴阳属性,为治疗提供依据。

2.表里辨证表里辨证是判断疾病病位的方法。

表证主要表现为发热、恶寒、头痛等症状,里证则表现为脏腑功能失调等症状。

通过表里辨证,可以明确疾病的病位,为治疗提供方向。

3.寒热辨证寒热辨证是判断疾病寒热性质的方法。

寒证表现为寒战、腹泻、四肢厥冷等症状,热证则表现为发热、口渴、便秘等症状。

寒热辨证有助于确定疾病的寒热属性,为治疗提供依据。

4.虚实辨证虚实辨证是判断疾病虚实性质的方法。

虚证表现为乏力、虚弱、精气亏损等症状,实证则表现为气滞、血瘀、水湿停滞等症状。

虚实辨证有助于了解疾病的虚实程度,为治疗提供指导。

三、脏腑辨证方法详解1.脏腑辨证基本原则脏腑辨证以中医脏腑学说为基础,遵循脏腑相关、脏腑相互影响的原则。

在脏腑辨证过程中,需要综合分析病情、病史、脉象、舌象等多种因素。

2.脏腑辨证具体方法脏腑辨证方法主要包括脏与脏、脏与腑、腑与腑之间的相互关系辨证。

例如,心肝血虚辨证、肺脾气虚辨证等。

3.脏腑辨证在临床应用中的优势脏腑辨证具有定位准确、定性明确的优势,能够为临床治疗提供有力依据。

通过脏腑辨证,可以精确判断病变脏腑,制定针对性的治疗方案。

中医脏腑辨证口诀总结中医脏腑辨证是中医诊断的核心,也是中医理论的重要组成部分。

脏腑辨证口诀是中医学习和实践中必不可少的工具之一。

在中医临床实践中,通过口诀可以快速准确地判断患者的病情,鉴别病因,确立治疗方案,提高治疗效果。

下面我们将对中医脏腑辨证口诀进行总结。

一、五脏五脏包括:心、肝、脾、肺、肾。

1. 心:开窍于舌,主血脉,藏神气。

心象征着人的神志和精神状态,主要表现在心悸、失眠、健忘等方面。

心脏也是血液循环的主要器官,具有调节血液循环的重要作用。

2. 肝:开窍于目,主疏泄,藏魂魄。

肝主要负责人体的新陈代谢,涉及到血液的调节、气血的运行等。

肝气郁结会导致情绪烦躁、失眠、胸闷等症状。

3. 脾:开窍于口,主运化,藏思维。

脾主要负责人体的消化和吸收,具有提升免疫力、增强体质的作用。

脾气不足可以引起食欲不振、腹泻、体力疲乏等症状。

4. 肺:开窍于鼻,主气呼吸,藏精神。

肺脏是呼吸系统的关键部位,负责氧气和二氧化碳的交换,同时也是免疫系统中的重要组成部分。

肺气虚弱会导致呼吸短促、气促等症状。

5. 肾:开窍于耳,主生殖,藏精气。

肾脏是人体内分泌系统的关键部位,是男性生殖能力和女性生育能力的保证。

肾气不足会导致腰酸背痛、头晕眼花等症状。

二、六腑六腑包括:胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦。

1. 胆:主疏泄,出现瘀血。

胆脏主要与肝脏共同协作,涉及消化、代谢、排泄等方面。

胆汁分泌过少或分泌异常会导致黄疸等症状。

2. 胃:腐熟化受,变化味觉、口感,下行输化。

胃是消化系统的重要组成部分,涉及消化功能的实现。

胃寒、胃热等症状会导致食欲不振、恶心、呕吐等症状。

3. 大肠:输泌下行,宿便积滞。

大肠主要负责人体的废物排泄,以及水分的吸收。

大肠炎、便秘等症状会引起腹泻、腹痛等问题。

4. 小肠:化生吸收,输泌上行。

小肠负责食物的消化和营养物质的吸收,是身体健康的重要保障。

小肠过敏、幽门炎等症状会导致腹泻、腹痛等问题。

5. 膀胱:主受藏,转输精液。

脏腑辨证的内容脏腑辨证是中医学中一种重要的辨证方法,通过观察病人的脏腑功能,来推断病人的病情和病因,为疾病的治疗提供依据。

脏指五脏,腑指六腑,包括心、肝、脾、肺、肾,和胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦。

下面我们具体来了解一下脏腑辨证的内容。

首先,脏腑辨证的内容之一是观察面色、舌苔和脉象。

在中医看病的过程中,医生通过观察病人的面色和舌苔的颜色、厚薄、湿燥程度等来了解病情,例如黄色的面色可能与肝脏有关,舌苔的厚薄、湿燥程度等也可以为医生提供辅助诊断的依据。

此外,脉象也是辨证的重要内容之一,医生通过触诊病人的脉搏,来判断脉象的有力、弱缓、紧数等特征,从而推断病人的脏腑功能和病情。

其次,脏腑辨证的内容还包括问诊、望诊以及听诊。

中医在诊断疾病时,会通过与病人的对话来了解病情的变化、症状的表现以及患者的体验,这就是问诊的内容。

在望诊方面,医生会通过观察病人的肤色、精神状态、体态等来判断病情的变化。

有些疾病还可以通过听诊病人的呼吸、心音等来判断是否存在的问题。

另外,脏腑辨证还涉及到中医的基本理论。

中医认为,五脏六腑之间有相互联系和相互影响的关系,每个脏腑都有自己的生理功能和病理变化,不同的脏腑对应着不同的生活习惯、情绪变化等。

例如,肝主疏泄,肝气郁结可导致情绪不稳定、头痛等病症。

脾主运化,如果脾气虚弱则会造成消化不良、腹胀等表现。

最后,脏腑辨证的内容还包括辨别病邪的归属。

在中医看病中,医生会根据病人的症状、舌苔、脉象等综合判断,辨别病邪是属于哪个脏腑,以便针对性地进行治疗。

例如,病人出现腹痛、腹泻、纳差等症状,可能是因为湿邪郁结于脾,此时中医治疗就会重点调理脾胃。

综上所述,脏腑辨证是中医诊断和治疗的重要方法之一,它通过观察、问诊、望诊、听诊等手段,来了解病人的脏腑功能和病情,为疾病的治疗提供依据。

在临床实践中,中医医生会根据病人的具体情况,运用脏腑辨证的方法来指导治疗,达到疾病的防治目的。

58个脏腑辨证【值得收藏】一、心与小肠病辨证心病证候:虚证有气、血、阴、阳不足;实证有气火痰郁、寒凝、瘀血等。

心病症状:以神志症、精神异常、心悸、失眠、多梦、健忘、烦躁、谵语及面色、舌象和血脉表现为常见。

小肠证候:虚证有小肠虚寒(脾阳虚);实证有小肠实热,小肠气痈(寒滞肝脉)证。

小肠病症状;以小肠的分清泌浊失常为主,表现为二便异常。

(1) 心气虚、心阳虚与心阳暴脱[临床表现]其三证既有相同的特点,又有不同表现应注意鉴别。

相同点:有二点,一是神志症的心悸怔忡;二是气虚症的胸闷气短、自汗,活动后加重。

不同点:三证分述如下:心气虚:以气虚症状为主,主要表现面色、舌象和脉象变化。

面、舌色淡,脉虚。

心阳虚:气虚症状明显加重,同时出现虚寒表现。

有畏寒肢冷、心痛,面色白或晦暗,舌质淡苔白滑,脉微细。

心阳暴脱:气虚症状极重,虚寒象突出,且神志异常亦重。

突然冷汗淋漓,四肢厥冷,呼吸微弱,面色苍白,口唇青紫,神志模糊或昏迷,舌淡紫青滑,脉微欲绝。

[证候分桥]盖心气虚、心阳虚和心阳暴脱证以心气虚、心脏全身机能衰退为病理基础;进一步发展为心阳虚,出现虚寒象;进而虚脱亡阳则为暴脱证,为审证要点。

气虚,宗气不足,神无所主,则表现一派心气虚症,如心悸、气短、胸闷,动则尤盛等。

气虚血运无力,濡养不足,则有血虚不荣症,面、舌色淡,脉虚无力。

气虚及阳,失却温煦功能,故现虚寒象,如畏寒肢冷等;阳虚寒凝,气血郁滞,心脉痹阻,故有心痛证,脉道不充,则微细。

阳气暴脱,阴津无依,则冷汗肢厥;宗气大泄,血脉瘀滞,心神失养,是以亡阳诸证具在。

总之,其病理可概括为气虚阳衰,血运不足,神失所养基本过程。

(2) 心血虚与心阴虚[临床表现]上二证以心悸怔忡、失眠多梦为其共症。

不同症状:心血虚有血虚症,如眩晕健忘,面、唇、舌色淡,脉细弱等。

心阴虚必兼有虚热象,如五心烦热、潮热盗汗、两颜红赤、舌红少津、脉细数。

[证候分析]其阴血不足病因,一是先天或后天生成不足;一是损伤太过,如失血、热病、七情等因。