2017年秋部编版语文八年级上册第21课《孟子二章》教案

- 格式:doc

- 大小:263.00 KB

- 文档页数:3

人教版八年级语文上册(2017部编)教案:21《孟子二章》第一篇:人教版八年级语文上册(2017部编)教案:21《孟子二章》《孟子》二章富贵不能淫【教学目标】1.熟读文本,背诵精彩片段。

2.小组互助学习,理解文意,感受大丈夫的英雄气度。

3.以客观的眼光看待经典,取其精华去其糟粕。

【教学重点和难点】1.小组互助学习,理解文意,感受大丈夫的英雄气度。

2.以客观的眼光看待经典,取其精华去其糟粕。

【教学方法】自主探究【课时安排】 1课时【教学过程】一、课前检测1.解释句中加点的词。

(1)张仪岂不诚大丈夫哉.(2)父命之.(3)以顺为正者.(4)富贵不能淫.2.文学常识填空。

(1)孟子,名________,字________,________时期________学派的代表人物,被尊为“________”。

(2)《孟子》是一部记录______ 言行的著作,共七篇。

南宋朱熹将《孟子》《______》《________》《________》并称为“四书”。

[答案]1.(1)真正,确实。

(2)教导、训诲。

(3)准则,标准。

(4)惑乱,迷惑。

2.(1)轲子舆战国儒家亚圣(2)论语大学中庸二、学习新课 1.导入新课“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

此之谓大丈夫。

”说出这种铿锵誓言的人即继承并发扬孔子思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师——孟子。

孟子的学说即使到了今天,仍有它的指导意义。

他提出的“取信于民”的政治主张,“逆境出人才”的成才观,至今仍放射着智慧的光芒。

今天,让我们走近孟子,共同学习被称为“四书”之一的《孟子》。

2.理解课文(1)根据注释,疏通文章,归纳本文的文言知识。

(2)熟读课文,说说作者的行文思路。

明确:作者以景春认为公孙衍、张仪是大丈夫开篇,然后批驳了此观点,最后得出自己的结论“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

此之谓大丈夫”。

(3)再读文章,解决以下问题。

①请简要分析景春心目中的大丈夫形象。

明确:景春心目中的大丈夫,是像公孙衍、张仪那样位高权重、令人望而生畏的当权者。

学期部编八年级语文上册第21课《孟子二章》教案第21课《孟子》二章《富贵不能淫》【教学目标】1.熟读本文,朗读成诵。

2.积累文言词汇,能用现代汉语流利地翻译文章。

3.深入讨论什么样的人才是大丈夫,并举例说明。

教学重点:了解有关孟子的文学常识,积累文中常用的文言词汇,提高阅读文言文的能力。

教学难点:反复诵读,了解文章的论证思路和论证方法,理解文章的观点。

【情境导入】人们经常说“大丈夫说到做到”“大丈夫行不更名,坐不改姓”,那么是不是只要是男人就可以是“大丈夫”呢?我们现在一起来看看“亚圣”孟子对“大丈夫”的阐释。

【新课解读】一、初读课文——整体感知1.默读课文,对照注释扫除读音障碍。

2.全班齐读全文。

3.学生自读课文,参考注释理解文章大意,有不懂之处(字、词、句)可以勾画出来,有特别欣赏的语句也勾画出来,准备进行交流。

4.小组交流合作翻译全文。

【译文】景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯就害怕;他们安居家中,天下就太平无事。

”贫贱不能移——陶渊明、杜甫、朱自清。

威武不能屈——颜真卿、闻一多、刘胡兰。

四、微型竞赛——诵读文本开展5分钟竞赛,看谁背得多,背得快。

五、本课小结“大丈夫”不在于性别,而在于他高尚的道德品质。

附板书设计富贵不能淫《生于忧患,死于安乐》【教学目标】1.掌握“畎亩”“举”“空乏”“拂”“衡”“作”等文言词语的意思,疏通文意,理清文章的论证思路。

2.学习说理论证的方法,品味对比、排比等修辞手法的表达效果。

3.理解“生于忧患,死于安乐”的含意,从中得到教益,增强忧患意识。

教学重点:理解文章的中心论点;理清文章的论证思路及结构;积累古汉语基础知识。

教学难点:了解、学习孟子文章雄辩的语言风格。

【情境导入】孟子认为,人才是在艰苦环境中造就的,有了艰苦环境的磨炼,才能使人的性格坚韧、顽强,才能担负重大的使命。

下面我们一起来看看课文是怎样论述这个问题的。

【新课解读】一、初读课文——整体感知1.教师有感情地范读课文,读出停顿和语气,学生在听读过程中画出疑难字词。

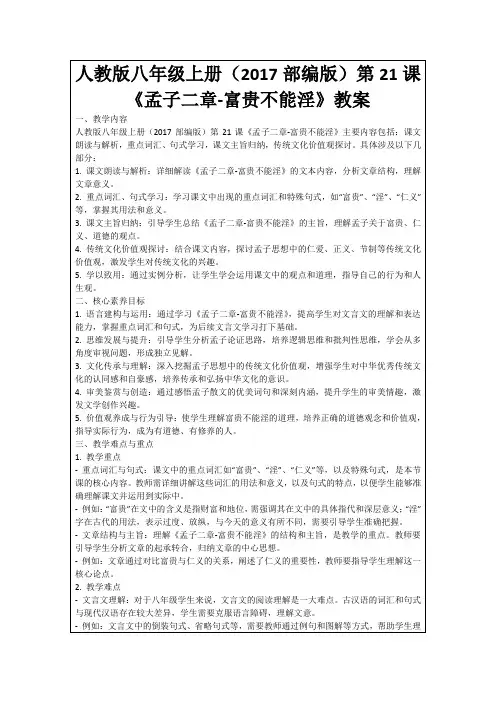

2017年部编本初中语文八年级上册教案21 《孟子》二章孟子》二章:知识与能力本章旨在帮助学生提高文言文阅读能力和了解___的道德主张。

为了达到这个目的,我们需要积累文言文常用的实词和虚词,扩充文言词汇量,逐步提高文言文阅读能力。

同时,我们也需要了解___的道德主张,领会文章的思想内涵。

在阅读本章时,我们需要把握古人运用具体事例、正反对比或比喻说理的方法,理解作者的观点。

除此之外,我们还需要引导学生正确选择,摒弃一己之私利,将正义、道义放在首位,明辨是非,做一个大写的人。

第1课时:《富贵不能淫》本课旨在帮助学生理解___对“大丈夫”的阐释,并掌握本文的论证方法。

在课堂中,我们先介绍了一些生词的注解,以便学生更好地理解文章。

然后,我们翻译了两个句子,让学生更加深入地理解文章的含义。

通过研究,我们知道了___对大丈夫的阐释,即“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。

这三句话概括了大丈夫的精髓。

为了做到有大丈夫之道,我们需要居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道,贯彻儒家倡导的仁义礼;同时,我们也需要有“用之则行,舍之则藏”的立身处世态度。

最后,我们鼓励学生珍藏许多大丈夫的名字,并举例说明自己心目中的大丈夫形象。

例如,___就是一个富贵不能淫的榜样。

他坚持自己的原则,实践了自己“努力到死,奋斗到死”的誓言。

生于忧患,死于安乐》这篇文章告诉我们,生活中的忧患和困难是我们成长和进步的动力,而安逸和舒适则会让我们失去前进的动力,最终导致衰落和失败。

作者先举了___的例子,他通过卧薪尝胆的苦行,最终打败了吴国,重振越国。

但是,在胜利之后,___却沉溺于安逸和舒适中,最终导致越国的衰落和覆灭。

这告诉我们,只有在不断地克服困难和挑战中,才能不断地成长和进步。

接着,作者又引用了历史上的一些例子,如___、___等人。

他们都曾经历了人生的低谷和困难,但是正是这些经历让他们更加坚强和有追求,最终成为了历史上的名人。

最后,作者呼吁我们要珍惜生活中的困难和挑战,不要害怕失败和挫折,相信自己的能力和潜力,勇敢地面对生活中的一切,才能在不断地奋斗和努力中实现自己的人生价值。

【导语】孟⼦宣扬“仁政”,最早提出“民贵君轻”思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔⼦“道统”的⼈物,元朝追封为“亚圣”。

以下是为⼤家精⼼整理的内容,欢迎⼤家阅读。

1.部编版⼋年级上册语⽂第⼆⼗⼀课《⼆章》教案:《富贵不能*》 第⼀课时 学习⽬标: 1、了解孟⼦相关的⽂学常识。

2、通过反复诵⽂章,培养⽂⾔语感。

3、初步感知,疏通⽂意,理解内容并初步感知“⼤丈夫”。

学习重点:反复诵读⽂章,培养⽂⾔语感 学习难点:初步感知理解“⼤丈夫” 教学过程: ⼀、导⼊: 1、在《煮酒论英雄》中,刘备谦恭的询问曹操“谁才是真正的英雄”,两⼈就此话题进⾏了讨论。

那么在战国时期,同样景春也谦恭的询问孟⼦“什么是⼤丈夫?”并展开讨论,那么,古往今来,提到“⼤丈夫”这个词,出现在你脑海⾥的⼈物是谁?你的评判标准是什么呢?(学⽣⾃由回答观点和想法) 那么,这节课我们就⼀起来看看亚圣孟⼦⼼中对于“⼤丈夫”的标准是什么。

(板书:富贵不能*) 2、出⽰本节课的学习⽬标(PPT) ⼆、审题辨体 理解⽂章的标题《富贵不能*》确定⽂章的体裁: 富:富裕 贵:显贵,禄位⾼ 富贵:旧指有钱财、有地位 *:按古语正解,应译为“过分”,即富贵权势不能使⾃⼰的⾔语举⽌过分,超越常理。

另⼀种解为“迷惑”,即不受富贵权势所迷惑,明道⽽⾏正。

题解:由题⽬我们可以明确孟⼦的观点和⽴场。

这是⼀篇议论⽂,议论⽂三要素:论点,论据,论证 三、了解作者(PPT展⽰) 1、出处(课下注释中,出处以及对于《孟⼦》的介绍) 2、作者:孟⼦(约前372—前289),名轲,邹⼈。

战国时期思想家,儒家学派的代表⼈物之⼀。

被称为“亚圣”,继承了孔⼦的“仁、义、礼”并扩展了“智”。

四、读⽂识字 1.快速浏览,⾃由朗读(整体通读⽂章,划分停顿,注意字⾳) 2.教师范读,学⽣⾃我纠正读⾳、停顿(强调“冠”和“⼥”的读⾳) 3.⾃由朗读⼀遍,初步感知⽂章 五、理解内容 1.学⽣分⼩组研读翻译整篇⽂章 参考书下注释,疏通⽂章⼤意。

21、《孟子》两章教学目标1.积累文言知识,掌握古今异义词及词类活用现象。

2.了解《孟子》散文的特点,理解孟子的政治主张。

3.背诵两篇短文,积累名言警句。

教学重点1.理清论证思路,把握说理方法。

2.正确认识“得道多助”及“生于忧患”的时代意义。

教学过程第一课时【课前预习】一、字音夫(fú)米粟(sù)亲戚畔之(pàn)二、通假字寡助之至,亲戚畔之畔通“叛”,背叛三、朗读指导1.学生听范朗读磁带,注意把握字音,停顿、重音。

域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。

得道者/多助,失道者/寡助。

寡助/之至,亲戚/畔之;多助/之至,天下/顺之。

2.学生齐读课文,教师稍作朗读指导。

【新课学习】一、译读课文,把握文意1.积累文言知识。

(1)古今异义词:委而去之委:放弃(今义)委屈去:离开(今义)往、到亲戚畔之亲戚:亲戚朋友,包括父母兄弟。

(今义)指跟自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员。

池非不深也池:护城河。

(今义)指水塘。

固国不以山溪之险国:国防(今义)国家然而不胜者然而:这样却(今义)表转折的连词是天时不如地利也是:这(今义)判断动词(2)一词多义:a.域民不以封疆之界以:凭以天下之所顺以:用b.兵革非不坚利也利:锐利地利不如人和利:有利c.环而攻之而不胜之:代词(这座城)三里之城之:的多助之至之:到天下顺之之:代词(他,实施“仁政”的君主)d.三里之城城:内城城非不高也城:城墙(3)注意下列加粗的词的用法:域民不以封疆之界域:名词用作动词,限制固国不以山溪之险固:形容词用作动词,使……巩固威天下不以兵革之利威:形容词用作动词,威慑(4)句子的翻译:天时不如地利,地利不如人和。

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

采用四面;包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

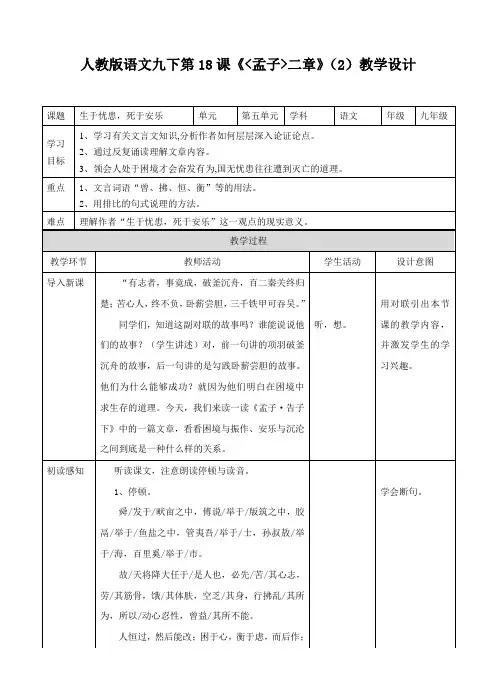

部编版语文八年级上册第21课教学设计课题《孟子》二章单元第6单元学科语文年级八年级学习目标1、借助注释和工具书大致读懂课文,了解主要内容,把握文章的观点和思路。

2、通过反复诵读,体会孟子善用比喻、类比手法和对举、排比句式说理的特点。

3、背诵课文,积累并运用课文中的名言警句。

4、感受孟子的智慧和胸襟,提升自己的精神品格。

重点1、借助注释和工具书大致读懂课文,了解主要内容,把握文章的观点和思路。

2、通过反复诵读,体会孟子善用比喻、类比手法和对举、排比句式说理的特点。

难点1、通过反复诵读,体会孟子善用比喻、类比手法和对举、排比句式说理的特点。

2、感受孟子的智慧和胸襟,提升自己的精神品格。

教学过程教学环节教师活动学生活动设计意图导入新课同学们,你还记得《三字经》的第一句话吗?是“人之初,性本善”。

你能说说这句话是什么意思吗?对,这句话的意思是人在刚出生时,本性都是善良的。

这句话表现的是古代著名的哲学思想“性善论”,它最初是,战国时期的孟子提出的。

作为伟大的思想家、教育家,孟子还提出了许多至今仍有积极意义的思想。

这节课我们学习《<孟子>二章》,感受孟子的思想魅力。

板书课题:《<孟子>二章》。

由孟子的“性善论”导入新课。

激发学生学习的兴趣。

讲授新课一、出示学习目标请大家齐读这节课的学习目标,带着学习目标进行这节课的学习活动。

1、借助注释和工具书大致读懂课文,了解主明确学习目要内容,把握文章的观点和思路。

二、展示自学成果同学们,课前你自主学会了哪些知识?还有哪些疑问呢?现在,请大家以学习小组为单位,展示你们的自主学习成果吧!一个小组展示一个知识点,其他小组根据展示情况进行补充或纠正。

教师点拨下面重点知识:1、简介作者孟子(约前372—前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹城东南)人。

战国时期伟大的思想家、教育家,儒家学派的代表人物之一。

与孔子并称“孔孟”。

他继承了孔子“仁”的思想并将其发展成为“仁政”思想,提出“民贵君轻”的民本思想,被称为“亚圣”。

部编版八年级上册语文第21课《孟子》二章课文原文及教案(优秀5篇)孟子二章教案篇一1、积累文言词语,扩充文言词汇量,提高阅读文言文的能力2、朗读全文,借助注释,疏通文意,把握论证思路3、反复诵读,品味语言4、正确认识理解得道多助的现实意义学习目标1、2、3正确认识理解得道多助的现实意义一、导入前些天,我们学习了孟子的文章《鱼我所欲也》,了解了孟子舍生取义的崇高精神,今天,让我们再一次走近孟子,进一步了解主张仁政王道的孟子。

二|导学过程(一)、初读文章,把握字音,读出节奏(初读字音和节奏)1、教师范读文章,要读出气势(可找名家的朗读带)(激发学生的学习兴趣)学生听读,注意字音和节奏2、学生自由朗读(大声),读准字音和节奏3、学生试读(可先齐读,后指名读,要找2-3名学生,重点看字音和节奏)(二)、译读全文,读出内容(再读读出内容)1、教师指导分段译读全文。

(可根据内容把文章分段,降低文章的难度。

可分为第一句,三里之城天时不如地利也,城非不深也地利不如人和也,故曰结尾)学生结合注释,自行翻译课文,并标出疑难词句2、学生质疑、解答,学生边读边翻译,教师点拨重点词语:天时:有利于作战的天气时令地利:有利于作战的地理条件人和:作战中的人心所向,山下团结郭:外城环:围池:护城河是:这委:放弃去:离开域:限制固:使巩固畔:通叛,背叛亲戚;亲戚朋友,包括父母兄弟重点句子;天时不如地利,地利不如人和夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之力3、理思路①、教师点拨:本文的中心论点是天时不如地利,地利不如人和②、学生思考讨论:文章是如何逐层展开论述的学生交流教师交流时边归纳:论点:天时不如地利,地利不如人和进攻一方天时不如地利防御一方地利不如人和(战争需要人和)域民固国(治国需要人和)威天下孟子二章教案篇二1.理解文章的观点及作者的论证思路。

21《孟子》二章【导学目标】1. 积累一些文言实词、虚词,背诵并默写两篇短文。

2. 熟读课文,借助注释,了解大意。

3. 了解孟子其人和他所处的时代,理解孟子的政治主张。

【课时计划】2课时。

第一课时学习《富贵不能淫》教学方法指导学生齐读导学目标,圈点关键词,做到对学习任务心中有数。

学冻指导一:【词类活用之使动用法】是指谓语动词具有“使之怎么样”的意思。

即此时谓语动词表示的动作不是主语发出的,而是由宾语发出 的。

实际上,它是以动宾的结构方式表达了兼语式的内容。

使动用法中的谓语动词,有的是由名词,形容词活用 来的。

一:情景导入生成问題人们经常说:“大丈夫说到做到”、“大丈夫行不更名,坐不改姓”,那么是不是只要是男人就可以是“大 丈夫”呢?我们现在一起来看看亚圣孟子对“大丈夫”的阐释。

二:指导研学生成新知步骤一知识梳理夯实基础秦王使人谓安陵君Fh 对……说太守谓谁:为,是4. 古今异义父命之(古义:教导、训诲;今义:命令,命运)以顺为正者(古义:准则,标准;今义:正面)1. 读准字音,记准字形,给加点的字注音。

公孙衍(yan) 丈夫之冠(guan) 女家(忙)• • • 2. 理解课文屮的重点字词。

诚:真正,确实。

天下熄:指战争停息,天下太平。

丈夫之冠:古时男子二十岁行冠礼,表示成年。

戒之:告诫C 女家:指夫家。

正:准则,标准。

淫:惑乱,迷惑。

3. 一词多义。

戒戒之曰:告诫必敬必戒:谨慎谓此之谓大丈夫:称得上, 由:遵循。

移:叫做富贵不能淫(yin) 大丈夫:指有大志,有作为,有气节的男子。

焉:怎么,哪里。

命:教导、训诲。

夫子:指丈夫。

独行英道:独自走自己的道路。

屈:使屈服。

■5.词类活用威武不能屈:使动用法,使……屈服■6.通假字女家:女同“汝”,你。

■7.作者简介孟子(约前372—前289),名轲,刍M现在山东邹城)人,战国时期思想家、教育家。

他是继孔子之后的又一位儒家大师,被推尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称他主张实行“仁政”,反对诸侯的武力兼并,反对暴政害民。

21 《孟子》二章第1课时富贵不能淫1.把握朗读节奏,理解文义,了解主要内容,把握文章的观点。

2.反复诵读,体会孟子论述的道理的现实意义。

一、导入新课人们经常说“大丈夫说到做到”“大丈夫行不更名,坐不改姓”,现在,我们一起看看“亚圣”孟子对“大丈夫”的阐释。

二、教学新课目标导学一:了解作者,感知背景作者及作品背景:孟子(约前372—前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹城)人。

战国时期著名的思想家、政治家、教育家,孔子学说的继承者,儒家学派的重要代表人物。

他继承了孔子“仁”的思想并将其发展成为“仁政”思想,被称为“亚圣”。

相传孟子是鲁国贵族孟孙氏的后裔,幼年丧父,家庭贫困,曾受业于子思的学生。

学成以后,以士的身份游说诸侯,企图推行自己的政治主张,到过梁(魏)国、齐国、宋国、滕国、鲁国。

但当时几个大国都致力于富国强兵,争取通过暴力的手段实现统一,孟子的政治主张未被采纳。

目标导学二:朗读课文,悉解文义1.朗读文章,划分文章节奏。

节奏划分示例:(1)一怒/而诸侯惧,安居/而天下熄。

(2)居/天下/之广居,立/天下/之正位,行/天下/之大道。

2.多朗读几遍,说说你的朗读感受。

明确:本文朗读时需要注重朗读技巧,首先是文中有不少对比和排比的句式,需要注意朗读节奏鲜明;其次部分语句需要通过重音读出语气,如“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉”的“诚”字,“是焉得为大丈夫乎”的“焉”字,都应读出重音。

总之,本文需要一定的朗读技巧,才能把握文本气势磅礴的特点。

3.反复朗读,并结合课文注释,感知文义。

目标导学三:合作探究,分析内容1.请简要分析景春心目中的“大丈夫”形象。

明确:景春心目中的“大丈夫”,是像公孙衍、张仪那样位高权重,令人望而生畏的当权者。

2.请对比分析孟子所说的“妾妇之道”和“大丈夫之道”的不同。

明确:“妾妇之道”表现为顺从,其本质是在权力面前无原则,如张仪之流,只是顺从秦王的意思;“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,其本质是对内心的仁、义、礼的坚守,一如儒家所倡导的“穷则独善其身,达则兼善天下”。

部编人教版八年级语文上册教案:21《孟子》二章贫贱不能淫【教学目的】1.熟读文本,背诵精彩片段。

2.小组互助学习,了解文意,感受大丈夫的英雄气度。

3.以客观的目光看待经典,取其精髓去其糟粕。

【教学重点】1.小组互助学习,了解文意,感受大丈夫的英雄气度。

2.以客观的目光看待经典,取其精髓去其糟粕。

【教学难点】以客观的目光看待经典,取其精髓去其糟粕。

【授课类型】讲授课【教学方法】协作探求【教学手腕】多媒体、电子白板【课时布置】1课时【教学进程】一、导入新课人们经常说〝大丈夫说到做到〞〝大丈夫行不更名,坐不改姓〞,那么如何才干称为〝大丈夫〞呢?如今我们一同来看看〝亚圣〞孟子对〝大丈夫〞的阐释。

(板书课题«贫贱不能淫»)二、出示学习目的三、朗诵课文,全体感知1.对照原文和注释扫除语音阻碍。

(留意:断句、正音)2.参考注释了解文章大意。

四、小组协作交流并展现1.小组代表展现。

(方式:以先生解答为主,教员适时更正)2.教员提出重点字词句,要求先生作答。

3.先生结合所讲再次翻译文章。

五、课文剖析1.孟子对〝大丈夫〞的阐释,哪三句话能概括其精髓?明白:(1)贫贱不能淫——高官厚禄不能乱我心;(2)贫贱不能移——家贫位卑不能改动我志向;(3)威武不能屈——威力相逼不能使我不屈不挠。

2.怎样才干成为〝大丈夫〞?明白:居天下之广居,立天下之正位,行天下之小道。

失意,与民由之;不失意,独行其道。

3.文章的写作特征。

(1)言语委婉幽默,挖苦深入尖利。

(2)运用排比,增强文章气势和感染力。

4.每团体的心目中都有〝大丈夫〞的规范,一定也有许多〝大丈夫〞的名字。

谈谈你所了解的大丈夫笼统,请举例说明。

例如:贫贱不能淫——关羽、文天祥、方志敏。

贫贱不能移——陶渊明、杜甫、朱自清。

威武不能屈——颜真卿、闻一多、刘胡兰。

5.在我国现代文明中,有精髓亦有糟粕。

请从本文中把这些糟粕找出来,谈谈你的看法。

明白:妻妾制度;三从四德;父母之命不可违。

部编版八年级上册语文第21课孟子二章课文原文及教案优秀4篇孟子二章教案篇一1、积累文言知识;2、背诵课文;3、学习本文阐述道里的方法;4、领会课文深刻道理。

1、重点:积累文言知识;领会课文深刻道理。

2、难点:学习古代名家阐述道里的`方法。

紧扣文本,以学生自求探索、合作探究为主,教师作适当点拨。

一课时。

一、导入新课1、导语。

2、释题。

(尝试让学生释题)二、朗读课文1、指名学生朗读。

2、正音:郭(guō)粟(sù)夫(fú)域(yù)畔(pàn)3、集体朗读。

三、自求探索:借助注释,尝试翻译全文。

(不明白的地方可以提出来在学习小组内讨论解决,也可以向老师提出质疑)1、学生自学、讨论、质疑。

2、检查自学效果。

着重要求学生掌握以下词句:⑴解释加点词①得道(施行仁政)②天时(有利于战争的天气、时令)③地利(有利于战争的地理条件)④人和(人心所向,内部团结)⑤郭(外城)⑥委(放弃)⑦是(这)⑧池(护城河)⑨域(限制)⑩畔(通“叛”,背叛)⑴翻译句子①环而攻之而不胜(包围着攻打却不能取胜)②委而去之(弃城而逃)③固国不以山溪之险(巩固国防不能靠山河的险要)④寡助之至,亲戚畔之(缺少帮到了极点,连至亲骨肉也背叛)⑤故君子有不战,战必胜矣(所以君子不战则矣,战就一定胜利)四、合作探究1、本文的中心论点是什么?2、作者是怎样论证中心论点的?3、第四段由谈战争转为谈什么?从而得出一个什么结论?4、孟子认为实现“人和”的途径是什么?这正是他哪一种主张的具体表现?(程序:学生讨论-检查反馈-归纳总结)五、质疑六、小结(尝试让学生小结)七、背诵(分小组背诵)八、作业:以“‘人和’的现实意义”为话题,写一篇学习本文后的心得体会。

不少于500字,写在作文簿上。

孟子二章教案篇二1.学习文言实词虚词,加强基础积累。

2.理清文章思路,把握文章内容。

3.反复诵读,品味语言,感受孟子酣畅淋漓、灵活而丰富多彩的论辩艺术1.查阅相关资料了解孟子生平。

八年级上册语文第二十一课《孟子二章》教案及知识点一、教学目标1.知识目标1.理解孟子对人性的看法,明确天性和后天修养的关系;2.理解孟子关于仁爱的思想,明确仁爱是人类彼此之间应有的关系;3.理解孟子提出的三纲五常思想,明确女德、男德等传统道德观念对社会的作用。

2.能力目标1.通过阅读理解孟子的思想;2.培养学生对待他人关心、关爱的态度;3.引导学生探究传统道德观念对当代社会的重要性。

3.情感目标1.引导学生从孟子的思想中发掘既能指导个人的行为,亦能构建和谐社会的精神财富;2.培养学生仁爱的态度,关爱他人。

二、教学重点1.孟子对仁爱、人性等问题的思考;2.传统道德观念对社会的作用。

三、教学难点1.如何理解其思想中的“性善”和“性恶”;2.如何探究孟子思想与当代社会的联系。

四、教学过程1.引入通过引发学生的思考,引导学生了解什么是人的天性,以及人的天性是否可以改变。

2.学习核心2.1. 孟子对人性的思考1.师生交流,回顾先秦诸子对于人性的看法;2.学生以小组形式进行讨论,了解孟子对“性善”和“性恶”的观点;3.师生交流,总结孟子对人性的判断,明确修养在人生中的重要意义。

2.2. 孟子对仁爱的思考1.师生交流,了解“仁爱”指的是指什么;2.学生以小组形式进行讨论,了解孟子对仁爱的看法;3.师生交流,引导学生了解仁爱在个人与社会建设中的重要性。

2.3. 传统道德观念对社会的作用1.师生交流探究孟子提出的“三纲五常”思想;2.学生以小组形式,探究传统道德观念在当代社会中的作用;3.师生交流,引导学生了解道德行为规范对现代社会稳定和谐的作用。

3.拓展延伸1.学生以个人或小组为单位,讨论现实生活中的仁爱行为,并记录下来;2.学生导出对个人行为的道德规范,并探究道德规范对个人发展的重要性。

4.教学总结1.总结孟子对人性、仁爱和道德的思考,并理解三者之间的关系;2.鼓励学生关注当代社会中仁爱行为的存在;3.引导学生坚持美好道德行为,建设和谐社会。