凉山彝族的“抢亲”习俗

- 格式:doc

- 大小:11.00 KB

- 文档页数:1

彝族的婚俗食俗和传统节日特色彝族是中国具有悠久历史和古老文化的民族之一,有诺苏、纳苏、罗武、米撒泼、撒尼、阿西等不同自称。

你知道彝族有什么风俗习惯吗?下面,店铺来为你介绍彝族的婚俗食俗和传统节日特色。

彝族的婚礼习俗男女青年订婚之后,便要进行婚宴的准备。

婚宴多用猪、鸡肉,一般不用羊肉(丧事则用羊肉)。

滇南石屏彝族有在出嫁前邀集男女伙伴聚餐痛饮之习;滇西的彝族,凡娶亲嫁女,都要在庭院或坝子,用树枝搭棚,供客人饮酒、吸烟、吃饭、闲坐,民间把这种用枝搭的临时棚子称“青棚”。

彝族的婚恋奇特而有趣,最有趣的是,举行过“换裙礼”的少女,方可在“玩场”中与心上人结交恋爱,以及媒人说亲和吃酒定亲、让新娘挨饿、亲朋通宵哭嫁、向迎亲者泼水、抢背新娘、洞房博斗等传统婚俗。

少女换裙带礼彝族姑娘进入成年时(一般多在15岁),依俗要举行隆重的“换裙礼”。

换裙礼仪式上,姑娘要让姐妹们把她原来的单辫子改梳成双辫子,盘于头顶。

还要把原先佩带两耳的白坠片或穿耳旧线扯下,换上红玛瑙似的珊瑚珠或银光闪闪的耳坠,以示吉祥。

最后,姑娘脱去原先的红白两色童裙,换上绣了花边的上衣和黑、蓝、黄、白等五彩相间的有褶拖地长裙。

换上新裙后,姑娘便可到“玩场”跳舞唱歌,参加社交活动,开始寻找自己的心上人了。

背新娘按照彝家俗规,新娘出阁时,双脚不得落地沾土,否则便有子嗣不蕃之虞,须由接亲的小伙子来背新娘,并扶她上马。

迎娶归途上还有种种规矩:倘山高路窄无法骑马时,须由接亲的小伙子轮流背负新娘而行;过河涉水,更得由人背过河,新娘的绣花鞋万万不能沾水。

泼水接亲彝族认为,清水能驱恶除邪,送走妖魔,带来幸福。

因此,彝族新婚时一定要泼水,为能经受住这个考验,在迎亲时,男家选派未婚伙子去接亲时,既要身体强壮,又要精明能干,既能招架泼水的受寒之苦,又能完成"抢走"新娘的艰巨任务,往往在推荐人选时反复审议,择优录用,有的不惜长途跋涉,选拔良才。

彝族的迎亲是通过“抢”的方式完成的。

彝族习俗:恋爱彝族有古老的习俗,实行严格的"一夫一妻"的小家庭制.过去,有些地方有"不落夫妻"和"抢婚"的遗俗,既反映了封建制婚姻的特点,又保留了原始社会的残余."不落夫家"就是指新娘婚后长住在娘家,怀孕后才到夫家居住."抢婚"一种是当女方不满包办婚姻而自寻夫家时,夫家即刻抢婚;另一种是假抢,如男女相爱,遇到阻力,双方事先约好暗号,男家亲友设埋伏圈,过后男方又请人圆场.彝族最盛大的节日是火把节,每年农历六月二十四日举行.关于火把节的传说很多,其中有一个故事是这样说的:古时候,彝族在抵御外族的战争中,将火把绑在动物脚上,驱赶其冲入敌阵,击溃了前来侵犯的敌人.从此人们过火把节是为了纪念和庆祝战争的胜利.彝族过火把节要举行摔跤、斗牛和歌舞活动,入夜,各村各寨都要点起火把,人们手持火把,相互祝福。

跳舞和唱山歌是彝族人民从古到今相传下来的文艺活动,人人喜爱.彝族人常说:"是人不跳弦,白活几十年","听见四弦响,心喜脚板痒".彝族的孩子长到十四五岁,便要学习跳左脚舞.其中,男孩还要学会弹弦子、吹笛子、拉二胡等,女孩要学会吹竹萧、弹口弦、吹树叶等。

彝族在一些重大的节日和喜庆场合,如嫁娶、盖新房等活动中,都喜欢跳左脚舞和唱山歌,且往往通宵达旦,尽情欢乐。

因此,彝族青年男女的相识和恋爱都离不开跳歌场。

姑娘和小伙子门都喜欢通过唱山歌和跳舞来认识、恋爱。

皓月当空的夜晚,山野恬静,凉风习习,小伙子门带着短笛、月琴等乐器,三三两两地来到姑娘家门外的竹林旁、溪水边,或弹奏乐器传情,或轻轻地呼喊姑娘的名字。

等姑娘们出来后,他们便成群结队地来到跳歌场,点起篝火,在月琴、短笛等乐器的伴奏下,大家尽情地跳舞和唱山歌。

参加歌舞的青年男女,有的是本村本择的,有的是外村外寨的,有的是甚至来自几十里外的山寨。

抢亲话术流程抢亲习俗就是在一些少数民族地区,有的青年男子对女子一见钟情,心生爱慕之情,但是女子或者女子的家人有可能不同意男子的求娶,这时候男子就会集结一群强壮有力的青年跟随自己一同去抢亲,将姑娘抢回自己的家中,这就是抢亲习俗。

抢亲习俗在现代社会可能不是特别的常见,但在一些少数民族地区还有抢亲现象,而且从以前的野蛮抢亲逐渐演变到现在由新娘新郎双方父母商议的一项传统婚俗。

接下来就看看关于抢亲的一些介绍吧。

首先来介绍一下为什么会有抢亲的习俗。

在一些比较偏僻的地方,有的男方和女方的家庭条件都比较差,男方可能出不起聘礼,女方可能出不起嫁妆,在这种情况下,经双方商议就会抢亲,以此来简化结婚的流程并且还能够节约结婚的成本。

这就是历史上最初关于抢亲的说法。

其次再来说一下关于抢亲的具体流程。

现在的抢亲通常都是由双方父母商议而成。

在结婚的时候,女方的父母会故意让女儿在门外做一些事情,然后男方就会带着自己找来的朋友或哥们儿来到女方的家门口,这时候女方的家人都会故意躲在家中让男方把女儿强走,在抢的时候女方还会喊叫,以示自己是被抢走的,在女儿被抢走之后,女方的家人还会在后面追赶,但不是真的要把女儿回来,只是一种形式而已。

之后到了男方家里,就会进行正常的结婚仪式了。

这样的抢婚仪式可以帮助双方省掉一些结婚费用。

以上就是关于抢亲习俗的一些介绍。

在以前,抢婚这一婚俗还是带有一定的封建性与糟粕性的,如果只是男女双方为了省掉一些结婚费用而商量好的抢婚还可以说的过去,但在过去更多的就是有的男人一直没有妻子,就会将目光对准村子里的一些软弱无依的女子甚至是寡妇,通过野蛮的方式将其抢回家中,这是非常不可取的,也是现在社会需要剔除的。

希望以上的介绍能够让大家对抢亲习俗有更全面的了解。

彝族的风俗习惯是什么彝族的风俗习惯是什么彝族是我国的少数民族之一,有着悠久的历史和独特的文明。

每一个少数民族都有属于自己文化的独特习俗,彝族也不例外。

那你知道彝族有哪些风俗吗?下面是店铺为大家整理的彝族特有的民族风俗,希望大家喜欢!彝族独特的婚俗定亲及娶亲过去,黑彝以牛马金帛为聘;白彝以酒、布、银钱为聘;乾彝以酒、麻布、炒面为聘。

解放后,聘礼从简。

一般是青年男女定亲后,男方请人去和女方父母说亲,只需带一瓶酒去,只要女方父母接酒喝,就表示同意。

然后男方就到女方家正式定亲,一般是带二三丈布,二三十元钱,布和钱都是给女方的。

过了三个月,男方还要买三支青布或蓝布、一块肉、一瓶酒去女方家,这些东西都是给女方父母的,称为“递小礼”。

男方请毕摩择日子,择出的日子要和女方父母商量。

这次去,可以根据自己的家庭情况,给女方买点结婚用品,称为“压八字”。

女方的父母为孩子准备嫁妆,一般是做一个橱柜、两个装面柜、两只箱子、小桌子三张,大桌子必配齐八个凳子,二号饭桌、小号饭桌只配备四个凳子;还要配制二套被褥、洗脸盆、口缸、毛巾等。

男方在讨亲时,要做好女方穿的一套衣服,包括包头、鞋子、针线等,由作陪郎的娶亲人背到女方家。

这些东西要到晚上女方的父母请个歌师来喝“娶亲歌”时,唱到一样才拿出一样。

如果歌师唱错,娶亲人便将唱错的东西拿出来在歌师眼前绕三转,笑眯眯地装进自己的包包,不给新娘,也不还新郎,娶亲人自己得。

如果歌师要的东西唱准确了。

娶亲人拿不出来,歌师就用一个簸箕在娶亲人头上打三下,引得客人们哄堂大笑。

娶亲人和女歌师对唱下去,女歌师要把娶亲人唱败,娶亲人才乖乖地把背箩放在堂屋中间。

然后,女歌师唱着裤子就拿出裤子,唱着衣褂就拿出农褂。

泼水迎亲彝族姑娘出嫁时,姑娘的姊妹兄弟和同辈的青年男女可以用水浇波迎亲者。

比较大的彝族寨子,在姑娘出嫁的前十天,寨子里的青年男女。

就砍些木桩钉在路两旁,然后用野藤控成绊索。

等迎亲者到来时,就用路边早就准备好的几十桶水。

四川凉山的风俗

四川凉山是一个充满独特魅力和丰富文化的地区,拥有许多独特的民俗和传统。

以下是一些四川凉山地区的主要风俗:

1. 火把节:火把节是凉山彝族人的传统节日,通常在每年的农历六月二十四日举行。

在这一天,人们会点燃火把,载歌载舞,祈求神灵保佑,并举行盛大的庆祝活动。

2. 彝族舞蹈:凉山彝族舞蹈是当地文化的重要组成部分。

其中比较著名的有《披毡舞》、《大刀舞》、《跳月》等。

这些舞蹈风格独特,具有强烈的民族特色和地方风情。

3. 婚俗:凉山彝族的婚俗非常独特。

传统的婚礼通常会持续数天,期间会举行一系列的仪式和活动,如求婚、送聘礼、迎亲等。

在婚礼上,人们会唱歌、跳舞、喝酒,以表达祝福和喜悦。

4. 饮食文化:凉山的饮食文化也非常有特色。

彝族人喜欢吃烤肉、荞麦面、酥油茶等传统食品。

此外,凉山的酿酒文化也非常悠久,著名的有“凉山酒文化博物馆”。

5. 毕摩文化:毕摩是彝族传统宗教中的祭司,也是彝族文化的重要组成部分。

毕摩在彝族人民的生活中扮演着重要的角色,负责主持祭祀、卜卦、治病等活动。

以上是四川凉山地区的一些主要风俗和传统文化,这些风俗和传统在当地人的生活中扮演着重要的角色,也展示了凉山地区的独特魅力和文化底蕴。

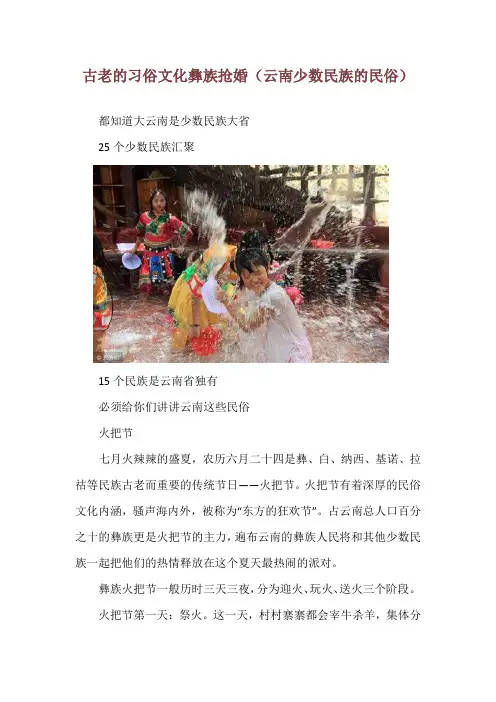

古老的习俗文化彝族抢婚(云南少数民族的民俗)

都知道大云南是少数民族大省

25个少数民族汇聚

15个民族是云南省独有

必须给你们讲讲云南这些民俗

火把节

七月火辣辣的盛夏,农历六月二十四是彝、白、纳西、基诺、拉祜等民族古老而重要的传统节日——火把节。

火把节有着深厚的民俗文化内涵,骚声海内外,被称为“东方的狂欢节”。

占云南总人口百分之十的彝族更是火把节的主力,遍布云南的彝族人民将和其他少数民族一起把他们的热情释放在这个夏天最热闹的派对。

彝族火把节一般历时三天三夜,分为迎火、玩火、送火三个阶段。

火把节第一天:祭火。

这一天,村村寨寨都会宰牛杀羊,集体分

享,并备酒肉祭祖。

夜幕降临时,临近村寨的人们会在老人们选定的地点搭建祭台,以传统方式击石取火点燃圣火,由毕摩(彝族民间祭司)诵经祭火。

然后,家家户户,大人小孩都会从毕摩手里接过用蒿草扎成的火把,游走于田边地角,效仿阿什嫫以火驱虫的传说。

火把节第二天:传火。

这一天,家家户户都聚集在祭台圣火下,举行各式各样的传统节日活动。

小伙们要效仿传说中的阿体拉巴,赛马、摔跤、唱歌、斗牛、斗羊、斗鸡。

火把节第三天:送火。

这是整个凉山彝族国际火把节的高潮。

这一天夜幕降临时,人人都会手持火把,竞相奔走。

最后人们将手中的火把聚在一起,形成一堆堆巨大的篝火,欢乐的人们会聚在篝火四周尽情地歌唱、舞蹈。

哭婚

抢亲

丢包

阿夏婚

剽牛庆丰收

踩月亮

树叶信

串姑娘

最奇特的书信

最喜欢拔眉毛的民族

最喜欢半夜搬家的民族

最喜欢戴耳环的民族——基诺族。

关于彝族的风俗

(1)彝族年:彝族年是川、滇、黔彝族端庄的传统节日,彝语称“库施”。

国内各地过年时间不一,一般在每一年农历十月至十一月中、中下旬选吉日过春节。

(2)火把节:为彝族的传统节日,日期是每一年公历的六月二十四日,经历三天。

节日期限内,大伙儿穿着盛装,集中在村子附近的平坝或缓坡上,演唱、民族舞蹈、赛马会、斗狗、斗羊、跌倒、选秀节目等,主题活动的內容各种各样,热闹非凡。

⒉婚恋:彝族婚后生活的特性是同祖内婚、家支外婚、等级内婚、姑舅表优先婚和姨表禁婚。

这一特性在四川大凉山彝族地区具体表现得更加显出,国民大革命前若异族通婚,按习惯法要处死或逐出家族。

严禁家支内婚,同宗、同宗联婚看作乱伦,违者惩治死刑。

严格执行等级内婚,剥削阶级的兹莫和诺合与被统治阶级的曲诺、啊娇、呷西正中间,禁止联婚,婚内出轨关系也在严禁之列,违者均要处死。

3.丧葬:绝大部分地区彝族实行土葬,四川大凉山彝族实行遗体火化,葬后,就地基坑开挖、石盖严,或将骨灰放进袋,用马驮藏于岩穴。

此后,要为死者举行“安灵”庆典,用一寸左右的竹子,项目外包白羊绒,缠道德底线,放入长五寸、挖有槽的棍子内,再用麻皮缠,削尖木棍两侧,挂在一

块竹篾笆上,灵牌便制作了,彝语称作“马都”。

“马都”置放屋子里梁下上面祖先牌位上。

祖先牌位是家中最高尚的地域,不可以环境污染。

彝族,原称“夷族”,其名源于汉史记载中的“西南夷”(西南少数民族的统称)。

根据彝文典籍《彝族源流》、《西南彝志》等历史巨著记载,自称为尼(ꆀ),古代汉语“尼”发音为夷,故汉文记载多称“夷族”。

1956年,在破除旧社会的民族歧视称期间,彝族派代表进京会见毛主席,毛主席了解情况和听取意见后给出建议,由于“夷族”之称带有贬义(蛮夷),便将“夷”改为“彝”,意为房子(彑)下面有“米”有“丝”、有吃有穿,象征兴旺发达,故把“夷族”改为“彝族”。

彝族是中国第六大少数民族,主要聚居在中国西南部的云南、四川、贵州三省,其余散居于中国其他省份及中国境外。

总人口约900多万,在中国有户籍登记的有871万4393人(2010年),在越南、老挝、缅甸、泰国等东南亚国家还有近百万。

彝族支系繁多,有诺苏(nuosu)、聂苏(nisu)、纳苏(nasu)、乃苏(nesu)、聂租nizu)、罗婺、阿西泼、撒尼等、尼颇自称,但并非皆为民族意义上的自称,如罗婺、撒尼、阿哲是部系名称,诺苏、聂苏、纳苏、乃苏、聂租的方言/土语自称(占人口70%以上),在彝语语境中含义完全相同,皆源于“尼”[1],在总称上“尼措”(ꆀꆀ)一次可以覆盖所有支系的称谓。

各地彝族方言间有些无法进行直接沟通,但相同词汇超过60%,语法结构相同,经短期熟悉能对话,彝语属汉藏语系中的藏缅语族,分为六大方言。

关于彝族的族源,迄今众说纷纭,尚无定论,成了人们关注的史学之谜,也是民族学、彝学研究领域里的一大难题。

到目前为止,彝族的族源以土著说、羌氐说为主。

土著说的观点论据比较充足。

它又分西南土著说和云南土著说两种。

西南土著说认为,彝族自古以来就居住在祖国的西南,经过人类发展的不同阶段而成为现今的彝族。

这种主张的依据,除了汉文文献资料外,更多的是古彝文文献资料和神话传说等。

云南土著说认为,云南是彝族的起源地。

羌氐说的观点较为普遍,它认为在七千年前居住在我国西北青海地区的古羌氐人,开始向四面发展,其中有一支向祖国的西南方向游弋。

一、彝族的历史彝族可以追溯到距今商周时期,当时,彝族人民曾在江南一带定居,后来经历了多次迁徙和移动,最终定居在今天的四川、云南、贵州三省地区,形成了今天的彝族聚居地,这些地区也被称之为“大彝族地区”。

据记载,彝族于公元前7世纪左右就有自己的写作文字,公元7世纪起,彝族的社会组织出现了重大变化,形成了今天的彝族民族。

二、彝族的宗教信仰彝族的宗教信仰主要以天象宗为核心,它是以宇宙中的天象神灵为祭祀对象,以宇宙为本体,以天象神灵为核心建立起一套宗教信仰体系。

彝族人民将天文学中的星宿、月相、日月潮汐及其他自然现象作为信仰的依据,以“星宿”、“潮汐”、“月相”等诸神为祭祀对象,并以此为核心建立起他们的宗教信仰体系。

彝族的宗教信仰还包括对祖先的崇拜,彝族人民将祖先视为“太上老君”,认为祖先是可敬可畏的神,可以保佑子孙后代平安顺利。

每年的春节,彝族人民都要举行拜祭祖先的仪式,以表达对祖先的敬意和尊重。

此外,彝族人民还信奉神仙、佛道等宗教信仰,如在一些村落中还有佛像供人们敬拜,在一些地方也有祈福神仙的仪式。

三、彝族的传统服饰彝族传统服饰以“黑衣”为主,其中男性穿着黑色长袍,女性穿着黑色衣裙,头戴黑色头巾,脚踩黑色鞋。

彝族服饰的设计精致典雅,色彩鲜明,细节处设计精巧,反映出彝族服饰的精致性和传统性。

此外,彝族服饰在设计上还反映出彝族人民对祖先的尊重,穿着它们可以表达对祖先的崇敬之情。

彝族服饰在设计上还受到当地气候和自然环境的影响。

彝族人民住在四川、云南、贵州三省的山区,气候寒冷,彝族服装的设计考虑到保暖的要求,因此设计出了厚实的长袍和衣裙,而且袖口,衣襟等都有特殊的装饰,可以有效的保暖,有效的抵御寒冷的环境。

四、彝族的传统礼仪彝族传统礼仪是一种严肃而庄重的礼仪,它体现了彝族人民的尊重、礼让和谦虚。

比如彝族人民拜见祖先时,会以礼貌的态度,叩头磕额表示敬意;拜年拜月时,会献上祭品,表达对神灵的尊重;敬老尊贤时,会跪拜表示尊重,并称赞老人的智慧和经验。

男方父母就会请毕摩选取一个吉日,并在征得女方父母同意后,为他们举行定亲仪式。

定亲仪式通常在女方家举行,由女方请客。

届时,女方家的亲戚和村寨里的人都会来帮忙,杀鸡、宰猪,备办伙食。

在定亲仪式上,女方家会邀请亲朋参加,通过该仪式认识亲朋,向亲朋表明家女已有婚约,不能再接受别人的求婚。

在定亲之前,还有一个重要的环节是取吉兆合婚。

男女双方各杀一头猪,取胆、胰观看,以胆色澄黄、胰大直肥为吉,若胰脏卷曲则为凶,表示不能相配。

此外,婚期也要根据双方出生年月的属相选定,一般都在每年的农历十一月以后到次年二月这段秋收后的黄金季节举行。

在定亲仪式上,男方要带着必要的礼品和拜祭女方祖先的各种用品,到女方家举行定婚仪式。

同时,男方还要带礼品到各亲戚家认识新的亲戚(俗称认亲)。

在这个过程中,女方为了维护自己的尊严,同时也是有目的地考验男方,总是以各种借口,让求婚者多求几次,多数为三次,方能决定婚约。

彝族,作为中国西南地区的一个古老民族,拥有着丰富的历史文化和独特的风俗礼仪。

彝族的风俗礼仪主要体现在婚丧嫁娶、节日庆典、生活习惯等方面,这些礼仪不仅体现了彝族人民的传统美德,也是彝族文化传承的重要载体。

首先,彝族的婚姻礼仪非常讲究。

彝族实行一夫一妻制,严禁近亲结婚。

在婚礼上,新郎新娘要穿上盛装,举行隆重的迎亲仪式。

迎亲过程中,双方家庭要互送礼品,以示友好。

新娘到达新郎家后,要举行拜堂仪式,向祖先敬酒,表示对祖先的尊敬。

此外,彝族还有“抢亲”的习俗,即男方在女方不知情的情况下,将女方接回家中,然后举行婚礼。

这种习俗虽然带有戏剧性,但也体现了彝族人民的独特风情。

其次,彝族的丧葬礼仪也非常独特。

彝族实行土葬,认为死者的灵魂会回到祖先居住的地方。

在丧葬仪式上,家人要为死者穿上新衣,举行祭祀活动,以示哀悼。

彝族还有“跳丧”的习俗,即在丧葬期间,亲朋好友要围着篝火跳舞,以示对死者的怀念。

这种习俗体现了彝族人民对生死的豁达态度和对亲情的珍视。

再次,彝族的节日庆典也充满了浓厚的民族特色。

其中最具代表性的就是火把节。

火把节是彝族最重要的节日,通常在农历六月二十四日举行。

这一天,彝族人民要举行盛大的庆祝活动,包括舞火龙、跳火堆、赛马等。

火把节不仅是彝族人民欢庆丰收的日子,也是展示彝族文化的重要场合。

此外,彝族还有春节、端午节、中秋节等传统节日,这些节日的庆祝活动也各具特色,充分展示了彝族人民的风俗习惯。

最后,彝族的生活习惯也充满了民族特色。

彝族人民崇尚自然,尊重祖先,讲究团结互助。

在日常生活中,彝族人民用火塘取暖、烹饪,火塘是彝族家庭生活的中心。

彝族人民还喜欢唱歌跳舞,歌舞是彝族文化的重要组成部分。

彝族的歌舞种类繁多,有山歌、酒歌、刀舞、棍舞等,这些歌舞既有娱乐性,也有祭祀性,充分体现了彝族人民的生活情趣和信仰观念。

总之,彝族的风俗礼仪是彝族文化的重要组成部分,体现了彝族人民的传统美德和民族精神。

随着时代的发展,彝族的风俗礼仪也在不断地演变和发展,但始终保留着其独特的民族特色。

彝族风俗彝族是一个热情好客,充满激情,淳朴善良的民族,在漫长的历史长河中,彝族创造了光辉灿烂的民族文化,孕育了浓郁醇厚的民族风情。

一、婚俗彝族婚姻的特点是同族内婚、家支外婚、等级内婚、姑舅表优先婚和姨表禁婚。

这一特点在凉山彝族地区表现得最为突出,新中国成立前若异族通婚,按习惯法要处死或逐出家族。

严禁家支内婚,同宗、同姓通婚视为乱伦,违者处以死刑。

严格执行等级内婚,统治阶级的兹莫和诺合与被统治阶级的曲诺、阿加、呷西之间,禁止通婚,婚外性关系也在严禁之列,违者均要处死。

曲诺和阿加不通婚,但限制没有前者严格,主要区别在于彝族后裔和非彝族后裔之间,如彝族曲诺与非彝族后裔通婚或发生性关系,一些地区会被处死,多数地区是以降低其等级作为处罚。

彝族传统婚姻中有转房习俗,有生育能力的妇女丈夫去世后,子女又尚未成年,则须转嫁给死者的同胞兄弟或近亲叔侄。

如彝族家中无子嗣,家支内部有权分配其财产,称为“吃绝业”。

新中国成立后,同族内婚和等级内婚的限制已被打破,彝族青年男女以感情为基础自由恋爱,出现了跨族别婚、跨等级婚、跨国界婚。

一夫一妻制是彝族婚姻的基本形态。

二、泼水迎亲彝族姑娘出嫁时,姑娘的姊妹兄弟和同辈的青年男女可以用水浇波迎亲者。

比较大的彝族寨子,在姑娘出嫁的前十天,寨子里的青年男女。

就砍些木桩钉在路两旁,然后用野藤控成绊索。

等迎亲者到来时,就用路边早就准备好的几十桶水。

朝着迎亲者拨去。

迎亲者无法逃脱,被水浇成落汤鸡,只有拼命奔跑,跑进新娘家,才能不挨泼。

因此,聪明的娶亲者早有准备,如果探听好姑娘家有后门或者村寨里有另一条路通向新娘家,便趁泼水者不注意时钻入女方家,在女方家供桌上点三柱香,烧三份钱纸,磕三个头,这样就不挨泼水。

但大多数娶亲者不容易办到这一点,都要被泼水。

冷天挨泼,冷得上牙打下牙,往往引得男女青年大笑一场,女方父母才找衣服给迎亲者换掉。

一般是泼清水,个别地方很早以前用牛粪水泼,如大小凉山。

《西昌县志》卷十二中就有“以牛粪和水遍泼之”的记载。

彝族的风俗作文600字彝族的风俗作文600字(一)云南彝族有许多古朴的习俗,实行严格的一夫一妻小家庭制。

建国前,流行交错从表婚和转房制,某些地方有不落夫家和抢婚遗俗,既反映了奴隶制、封建制婚姻的特点,又保留有原始社会的残余。

不落夫家就是指新娘婚后长住娘家,怀孕后才到夫家居住。

抢婚一种是当女方不满包办婚而另自寻夫家时,夫家即刻抢婚;另一种是假抢,如男女相爱,遇到阻力,双方事先约好暗号,男家亲友设埋伏圈,女方按时借故外出劳动,到预约地点,男方亲友就出来抢婚,女方佯装呼救,女家及其邻居闻声追赶,也只凑个热闹,过后男方又请人圆场。

这种风俗在佤、傣、哈尼和纳西族中都有。

男女青年订婚之后,便要进行婚宴的准备。

婚宴多用猪、鸡肉,一般不用羊肉(丧事则用羊肉)。

滇南石屏彝族有在出嫁前邀集男女伙伴聚餐痛饮之习;滇西的彝族,凡娶亲嫁女,都要在庭院中或坝子里,用树枝搭棚,供客人饮酒、吸烟、吃饭、闲坐,民间把这种用枝搭的临时棚子称青棚。

彝族婚俗,联系感情的一个主要途径是对歌。

红白喜事,上山砍柴,甚至男女相遇也要对歌。

青年人多通过对歌互相了解,认识,加深感情,定下终身。

彝族的姑娘房,也称公房,是彝族青年的乐园,婚前,公房就是男女青年幽会和娱乐的地方。

彝族的婚姻相对来说是比较自由的,也有请媒人说亲的。

彝族的婚礼是五花八门的,背新娘就是婚礼中的一个十分有趣的风俗,新娘出嫁时,先由媒人从楼上背下来,送到大门外交给新郎,再由新郎的男朋友伴郎背起,在讨亲队伍的护送下一直到家。

彝家山寨,山高路远,一路上,背新娘的伴郎累得汗流浃背,喘息不止,新娘的陪伴--伴娘就在地上铺上事先准备好的新草席和毛毯,让新娘坐地休息,待伴郎喘过气来,又继续上路。

新娘必须在太阳落山前背回男家。

新娘一到,就举行迎亲仪式,让新郎、新娘坐在大门前的凳子上,乐师们奏起热烈的迎亲调,亲朋好友燃放爆竹,点起火把,祝贺新人。

然后,伴娘背起新娘,前面一个举着火把,一人撒青松毛铺路,新郎和伴郎随之于后,在众人簇拥下人洞房。

彝族传统人生礼俗探析彝族是中国人口较多的民族之一,主要分布在四川、贵州、云南、广西等地,其独特的文化传统深受人们的喜爱。

彝族人生礼俗是彝族文化的重要组成部分,它反映了彝族人对生命、生活和社会的认识和态度。

本文将探析彝族传统人生礼俗的特点和意义,希望读者通过本文的介绍,更加深入地了解彝族传统文化。

一、婚姻礼俗彝族的婚姻制度有独特的特点,其婚姻礼俗非常繁复,充满着浓厚的乡土气息。

在彝族社会中,男女的婚姻都需要经历一系列的仪式和程序。

首先是“相看”环节,相看是指男女双方家长相互访问,观察对方家庭条件、身体状况等。

如果双方家长对对方满意,就会进入“定亲”阶段,这时男方家长会送一些礼物给女方家庭,表示对女方的尊重和喜爱。

接下来是“定亲礼”,男方家长会带着亲友到女方家中,正式向女方家提亲。

如果女方家庭同意,就会举行“过门酒”仪式,男方家庭会准备一些酒水和肉食,以示对女方家庭的尊重。

最后是“结婚”仪式,男女双方会在所在村寨进行婚礼,祈求神明保佑他们的婚姻幸福美满。

彝族婚姻礼俗的繁复和庄重体现了彝族人对婚姻的重视和尊重,也反映了彝族社会的文化传统和生活方式。

在彝族社会中,婚姻对于个人和家庭都有着重要的意义,它不仅意味着两个人的感情和生活,更承载着整个家族的荣誉和责任。

彝族人对婚姻的仪式和程序非常重视,希望通过这些仪式和程序,能够使婚姻更加神圣和牢固。

二、丧葬礼俗彝族人生礼俗中的另一个重要组成部分就是丧葬礼俗,彝族人对死亡和丧葬有着独特的理解和看法。

在彝族社会中,丧葬礼俗是非常重要的,它涉及到整个家族的尊严和传统。

彝族人认为,死者的灵魂需要得到安抚和慰藉,才能得以安息和升华。

丧葬礼俗中的一些仪式和程序都是为了安抚亡灵和敬奉先人。

在彝族社会中,当有人去世后,亲友们会立即赶来悼念,为死者送行。

首先是“哭丧”,属于丧家的人会哭诉死者的好坏和对家庭的重要性,以示对死者的怀念和惋惜。

接下来是筹办“出殡”,这时需要准备一些食物、白酒、猪羊等,以供给亲友们送行之用。

四川凉山彝族婚俗女性的歌――凉山彝族婚俗音乐的“哭嫁歌”一凉山彝族音乐文化背景彝族是我国具有悠久历史和古老文化的民族之一。

有诺苏、纳苏、罗武、米撒泼、撒尼、阿西等不同自称。

主要分布在云南、四川、贵州三省和广西壮族自治区的西北部。

其分布形式是大分散,小聚居,主要聚居区有四川凉山彝族自治州、云南楚雄彝族自治州贵州毕节地区和六盘水地区。

彝族历史上一个重要特征,是长时期保持着奴隶占有制度。

彝族主要通过语言表演造型等不同的表现手段和方式,塑造具有鲜明色彩和独特风貌的艺术。

彝族民歌声音高昂尖刻,感情粗犷奔放,保持着比较原始的形态和特色。

田坝地区是彝族历史上彝、汉、番杂居区,并且以多年来是土司统治的政治经济文化中心,彝、汉、番等族经济文化上的交流极为频繁,许多方面反映出别的地方所没有的因素和风格。

如其民歌特点,音域宽,曲调起伏高大,节奏悠长宽广、舒缓从容,旋律优美动人,多用短音节和句子,音调趋于平稳,中常有跳进,线条不大音域不宽,着重表达口头文学的叙事性。

对凉山地区的彝族音乐文化而言,彝族民间有各种各样的传统曲调,诸如爬山调、进门调、迎客调、吃酒调、娶亲调、哭丧调等。

有的曲调有固定的词,有的没有,是临时即兴填词。

山歌分男女声调,各地山歌有自己独特的风格。

凉山彝族音乐的一般特点是旋律反复与人声模拟,曲调结构形式比较简单。

凉山彝族音乐有对音乐因内容的不同而音调不同的变化调整,尽管曲调比较简单,听起来情意甚为深沉。

最能使人感受到彝族地方特色的,莫过于其民间歌舞。

彝族人十分善于唱歌,不仅以歌谈情说爱,传递心声,而且以歌叙述历史,表达哀乐。

讲述历史有古歌,诉说过去的辛风月有苦歌,畅述今天的美好生活有颂歌,喝酒有酒歌,打猎有猎歌,放牛耕牛有牛歌,栽身有身歌,祭祖有祭歌,谈情说爱有情歌,婚嫁有哭嫁歌、送亲歌、接亲歌、进亲歌,丧葬有哭丧歌、送魂指路歌、怀亲歌,有时甚至到了随处应答以歌代言。

二彝族音乐习俗及其哭嫁歌的联系彝族人民有着悠久的历史和灿烂文化,有着自己的语言和风俗习惯,还有自己的文字。