关于凝固过冷度若干问题的探讨

- 格式:docx

- 大小:493.28 KB

- 文档页数:7

过冷水滴凝固机理及凝固组织特征最近又仔细研究了下过冷水滴凝固机理及凝固组织特征,发现了一些挺有意思的东西。

先说这个过冷水滴凝固机理吧。

让我想想这个机理啊,就好像是一群调皮的孩子,本来应该规规矩矩地遵循某种规则聚集起来,却一直拖着不做。

正常情况下呢,水到了零度就该结冰,可这过冷水滴,就像是在反抗这个规则一样,能在零度以下还保持液态。

我发现这其中有个关键就是缺乏结晶核,没有这个东西,水分子们就像是没有指挥官的士兵,不知道该怎么排列形成冰的晶体结构。

我一开始还很疑惑,为啥在这么低的温度还能液态呢,后来才慢慢理解这个机制就像是一堵阻止水正常转变为冰的墙,只有有了一些破坏这种平衡的东西,像是灰尘之类的杂质,才能打破这个墙,让过冷水滴开始凝固。

说到这个凝固组织特征,那可真的很有趣。

它就像是一个精心设计的艺术品。

我观察到,在凝固开始的时候,冰晶会从那些结晶核开始生长。

它们会形成一些很独特的形状,粗细啊长短啊都不怎么规则。

有的冰晶像很细的针一样开始朝着各个方向伸展,这就好像是蜘蛛结网的时候伸出的第一根丝,然后其他的一些分子就沿着这个丝开始聚集。

有时也会出现像树枝状的结构,大的分支再分成小的分支,就像大树一样不断伸展,这让我很惊讶。

不过在一些特殊的情况下,我觉得我好像看错了,好像看到冰晶有一些重叠或者扭曲的现象,我还不太确定这是为什么。

感觉可能是因为周围环境有什么特殊的干扰,或者是因为过冷水滴内部本身存在一些之前没注意到的因素。

不过总的来说,这种凝固组织特征很复杂,受到各种因素影响,比如温度下降的速度,如果下降速度超快,冰晶的生长就会更迅速,它们的形状也会和慢慢冷却的时候不一样,就像你跑步的速度不一样,你的姿态也会不同一样。

再探讨一下这个过冷水滴里面的压力是不是也会对凝固组织特征有影响。

从我观察到的一些少量例子来看,压力似乎会影响冰晶生长的方向还有速度,这是不是像给那些水分子士兵又加了一道命令一样呢?我不确定,不过这确实是个值得深入研究的点。

过冷度与温度梯度和凝固速度的关系1. 引言1.1 介绍过冷度、温度梯度和凝固速度过冷度、温度梯度和凝固速度是材料凝固过程中重要的参数,它们之间存在着密切的关系。

过冷度指的是凝固温度低于材料的熔点时所达到的温度差,温度梯度则是在材料凝固过程中不同位置之间的温度差异。

凝固速度则是指材料从液态向固态转变的速度。

在凝固过程中,过冷度对凝固速度的影响是非常显著的。

通常情况下,过冷度越大,凝固速度越快。

这是因为过冷度越大,原子或分子在液态中具有更高的活动性,更容易形成固态结构。

高过冷度可以促进凝固速度的加快。

温度梯度对凝固速度也有重要影响。

较大的温度梯度会导致较大的凝固速度,因为温度梯度越大,凝固界面附近的物质传输速度会加快,从而加快凝固速度。

过冷度和温度梯度的综合影响也需要考虑。

在实际应用中,通过合理控制过冷度和温度梯度,可以有效控制凝固速度,从而实现对材料微观结构的精确控制。

通过实验数据分析,可以更深入地了解过冷度、温度梯度和凝固速度之间的关系,为材料凝固过程的优化提供依据。

2. 正文2.1 过冷度对凝固速度的影响1. 过冷度是指溶液在不结晶的情况下降低到其饱和温度以下的温度。

当溶液过冷时,其内部结构会变得更加有序,使得结晶过程更加容易发生。

由于过冷度增大,溶质分子在溶液中的活动性降低,凝固核形成所需的自由能也相应增加,从而凝固速度相对减小。

2. 过冷度还会影响凝固核的形成和生长。

随着过冷度的增大,凝固核的数量会减少,但其尺寸却会增大。

这可能导致凝固速度的非线性变化,同时也会影响晶体的形态和质量。

3. 在实际生产中,通过控制过冷度可以调节凝固速度,从而影响晶体的成长速率和形态。

通过合理调控过冷度的大小,可以实现对晶体质量和结构的精确控制,提高产品的质量和产量。

过冷度对凝固速度有着重要的影响,其大小和变化趋势会直接影响到结晶过程的进行,对于提高生产效率和产品质量具有重要意义。

通过深入研究过冷度和凝固速度之间的关系,可以更好地指导实际生产中的控制操作,实现更高效的晶体生长过程。

过冷度对金属凝固的影响金属材料作为支撑国民生活富裕及安全的基础结构材料而大量使用。

随着材料使用方法的多样化,对材料特性的要求也日益严格。

因此,利用现代科学技术开发出高质量和高性能的钢铁材料将具有重大的现实意义。

金属的凝固过程对金属的机械性能特点有重大影响,它决定着该零件组织,包括各种相的形态,大小和分布,直接影响到该零件后面的加工处理工艺,间接地影响了工件的加工性能和使用性能。

而对于铸件和焊接件来说,结晶过程基本上就决定了它的使用性能和使用寿命,而对尚需进一步加工的铸锭来说,结晶过程既直接影响了它的轧制和锻压工艺性能,又不同程度地影响着其制品的使用性能。

因此,研究和控制金属的结晶过程,已成为了提高金属力学性能和工艺性能的重要手段。

而金属的结晶过程总是伴随着过冷,可以说研究金属的结晶过程就是相当于研究结晶过程对过冷的控制。

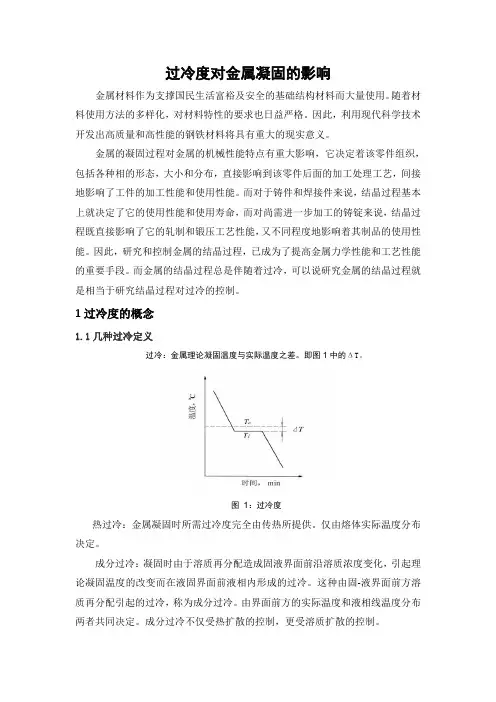

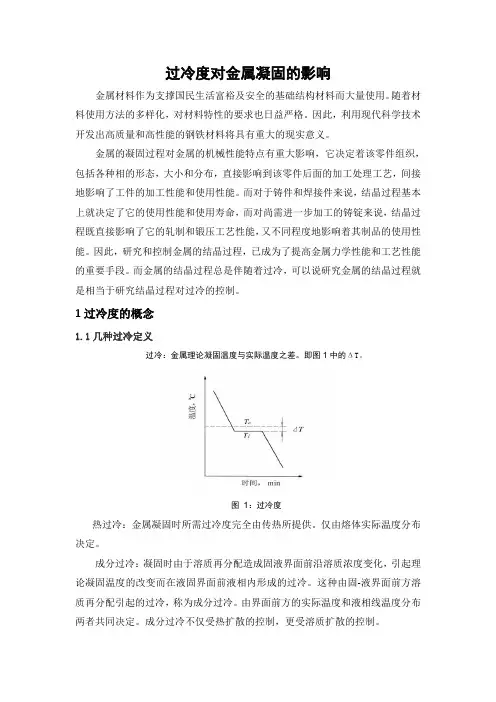

1过冷度的概念1.1几种过冷定义过冷:金属理论凝固温度与实际温度之差。

即图1中的ΔT。

图1:过冷度热过冷:金属凝固时所需过冷度完全由传热所提供。

仅由熔体实际温度分布决定。

成分过冷:凝固时由于溶质再分配造成固液界面前沿溶质浓度变化,引起理论凝固温度的改变而在液固界面前液相内形成的过冷。

这种由固-液界面前方溶质再分配引起的过冷,称为成分过冷。

由界面前方的实际温度和液相线温度分布两者共同决定。

成分过冷不仅受热扩散的控制,更受溶质扩散的控制。

1.2过冷现象实验表明纯金属的实际凝固温度Tn总比其熔点Tm低,这种现象叫做过冷。

金属实际结晶温度Tn与理论结晶温度Tm之差,称为过冷度,用△T表示。

其大小取决于:1)液态金属的本性,金属不同,△T也不同;2)纯度越高,△T越大;3)冷却速度越快,△T越大。

但无论多慢也不能在Tm结晶。

2金属结晶的必要条件2.1过冷是结晶的必要条件由热力学规律可知,在等温等压条件下,物质系统总是自发地从自由能较高的状态向自由能较低的状态转变。

如果液相的自由能比固相的自由能低,那么金属将自发地从固相转变为液相,即金属发生熔化。

凝固时的过冷度是指物质在其凝固点以下的温度下仍保持液态状态的现象。

过冷度在材料科学和凝固技术中有着重要的作用。

1. 影响晶体生长:过冷度可以改变晶体生长的速率和形态。

通过控制过冷度,可以调节晶体生长的速率和尺寸,从而影响材料的物理和化学性质。

2. 影响凝固行为:过冷度会影响材料的凝固行为。

在过冷度条件下,液体材料的溶质浓度会升高,晶核形成和晶体生长的速率也会增加,从而影响凝固过程的动力学和相结构的形成。

3. 产生细小晶粒:过冷度有助于形成较小的晶体和细小的晶粒。

在材料凝固时的过冷度条件下,晶核的形成更容易,晶体生长速率更快,因此可以产生更多、更细小的晶粒,这对于改善材料的力学性能、均匀性和细观数组织有重要影响。

4. 控制晶格缺陷:过冷度还可以影响晶体的结构和晶格缺陷。

适当的过冷度条件下,可以促使晶体结构中的缺陷发生排列和重新分布,从而改善材料的力学性能和特性。

总之,控制和利用凝固时的过冷度对于优化材料的晶体生长、改善材料的性能和微观结构具有重要意义,对材料科学和工程领域的研究和应用具有一定的影响。

过冷度对金属凝固的影响金属材料作为支撑国民生活富裕及安全的基础结构材料而大量使用。

随着材料使用方法的多样化,对材料特性的要求也日益严格。

因此,利用现代科学技术开发出高质量和高性能的钢铁材料将具有重大的现实意义。

金属的凝固过程对金属的机械性能特点有重大影响,它决定着该零件组织,包括各种相的形态,大小和分布,直接影响到该零件后面的加工处理工艺,间接地影响了工件的加工性能和使用性能。

而对于铸件和焊接件来说,结晶过程基本上就决定了它的使用性能和使用寿命,而对尚需进一步加工的铸锭来说,结晶过程既直接影响了它的轧制和锻压工艺性能,又不同程度地影响着其制品的使用性能。

因此,研究和控制金属的结晶过程,已成为了提高金属力学性能和工艺性能的重要手段。

而金属的结晶过程总是伴随着过冷,可以说研究金属的结晶过程就是相当于研究结晶过程对过冷的控制。

1过冷度的概念1.1几种过冷定义过冷:金属理论凝固温度与实际温度之差。

即图1中的ΔT。

图1:过冷度热过冷:金属凝固时所需过冷度完全由传热所提供。

仅由熔体实际温度分布决定。

成分过冷:凝固时由于溶质再分配造成固液界面前沿溶质浓度变化,引起理论凝固温度的改变而在液固界面前液相内形成的过冷。

这种由固-液界面前方溶质再分配引起的过冷,称为成分过冷。

由界面前方的实际温度和液相线温度分布两者共同决定。

成分过冷不仅受热扩散的控制,更受溶质扩散的控制。

1.2过冷现象实验表明纯金属的实际凝固温度Tn总比其熔点Tm低,这种现象叫做过冷。

金属实际结晶温度Tn与理论结晶温度Tm之差,称为过冷度,用△T表示。

其大小取决于:1)液态金属的本性,金属不同,△T也不同;2)纯度越高,△T越大;3)冷却速度越快,△T越大。

但无论多慢也不能在Tm结晶。

2金属结晶的必要条件2.1过冷是结晶的必要条件由热力学规律可知,在等温等压条件下,物质系统总是自发地从自由能较高的状态向自由能较低的状态转变。

如果液相的自由能比固相的自由能低,那么金属将自发地从固相转变为液相,即金属发生熔化。

影响凝汽器过冷度的原因分析影响凝汽器过冷度的原因分析凝结水过冷度是衡量凝汽器经济运行的重要指标,也是影响汽轮机经济运行的重要因素。

过冷度每增加1℃,机组热耗率上升0.02%~0.04%。

处理好凝结水过冷度,是汽轮机用户提高机组运行经济性必须抓好的一项工作。

我厂N300-16.7/537/537-8型汽轮机组,机组正常运行时,凝结水过冷度在不同季节及不同负荷下均有不同,在夏季时过冷度在1-2℃,冬季时过冷度在3-4℃,最高时接近5℃。

查找凝结水过冷度超标原因是很繁琐的事,需要根据实际情况综合分析。

一、汽轮机凝结水过冷主要原因汽轮机凝结水过冷的原因有设计、安装和系统维护方面的原因。

设计、安装方面的原因主要体现在汽轮机投产试运行期间,凝结水过冷度偏大而整个系统的其他子系统均正常,这种情况下需要改变设备(主要指是凝汽器)属性或安装来解决问题。

而通常遇到的凝结水过冷度偏高,一般是指正常运行的机组,由于系统设备出现了某种故障,致使凝结水过冷度突然增大的超标现象。

1.生产工艺方面(1)凝汽器冷却水管外表面蒸汽分压低于管束之间的蒸汽平均分压,使蒸汽的凝结温度低于管束之间混合气流的温度,从而造成凝结水过冷。

即凝汽器汽侧漏入空气造成。

(2)凝结器内存在气阻,蒸汽从排气口向下部流动时遇到阻力,造成下部蒸汽压力低于上部压力,下部凝结水温度较上部低,从而造成凝结水过冷。

(3)蒸汽被冷却成液滴时,在凝汽器冷却水管间流动,受管内循环水冷却,因液滴的温度比冷却水管管壁温度高,凝结水水温降低,并低于其饱和温度,从而造成凝结水过冷却。

2.设计安装方面设计、安装主要是指凝汽器构造上存在缺陷,冷却水管束排列、安装不合理,使凝结水在冷却水管外形成一层水膜,当水膜变厚,下垂成水滴时,水滴的温度即水膜内外层平均温度低于水膜外表面的饱和温度,从而造成凝结水过冷。

3.生产调整方面(1)凝汽器汽侧积有空气,空气分压增大,蒸汽分压相对降低,而蒸汽却在相对较低的分压下凝结,使凝结水温度低于排气温度,从而造成凝结水过冷。

凝结水过冷度产生的原因及减小对策了凝结水过冷度产生的原因及其对机组运行经济性、安全性的影响,从凝汽器的设计、改造、检修以及运行维护几个方面,提出了减小凝结水过冷度的对策,从而提高机组运行的经济性和安全性。

关键词:凝汽器;过冷度;经济性;安全性1、引言凝汽器是凝汽式汽轮机的主要辅助设备,是汽轮机组系统的重要组成部分,它工作性能的好坏直接影响着整个机组的热经济性和安全性。

而凝汽器运行状态的优劣集中表现在以下三个方面:是否保持在最佳真空、凝结水的过冷度是否最小以及凝结水的品质是否合格。

其中凝结水的过冷度越大,说明被冷却水带走损失的热量越多,而这部分热损失要靠锅炉多燃烧燃料来弥补,从而导致整个热力系统热经济性降低。

而且过冷度越大,凝结水中的含氧量也越多,从而加速了相关管道、设备的腐蚀速度。

因此需从各个方面对凝汽水过冷度加以重视并采取措施使其减到最小,以此来提高机组运行的经济性和安全性。

2、凝结水过冷度的定义和表示方法2.1 定义凝结水过冷度表征了凝汽器热水井中凝结水的过度冷却程度,凝汽器热水井出口凝结水温度与凝汽器在排汽压力下对应的饱和温度之差即称为过冷度。

2.2 表示方法温度形式:Δtn=ts-tc式中:Δtn—凝结水过冷度;ts—凝汽器绝对压力下的饱和温度;tc—凝汽器热井中凝结水温度。

3、过冷度产生的原因凝汽器运行中产生凝结水过冷却现象可能是凝汽器设计中的问题,也可能是运行不当而产生的,一般主要原因有以下几个。

3.1 凝汽器内管束排列不好在旧式结构的凝汽器上,凝结水过冷度可能很大。

这些凝汽器通常均为非回热式的,凝汽器内由于冷却水管束布置过密和排列不当,使汽气混合物在通往凝汽器的管束中心和下部时存在很大的汽阻,引起凝汽器内部绝对压力从凝汽器入口到抽气口逐渐降低,使得凝汽器大部分区域的蒸汽实际凝结温度要低于凝汽器入口处的饱和温度,形成了过冷度。

这同时造成了蒸汽负荷大部分集中在上部冷却管束处,蒸汽所凝结的水通过密集的管束,又在冷却水管外侧形成一层水膜,又起到再冷却凝结水的作用,加之排汽不能回热热水井中凝结水,进一步加剧了凝结水的过冷却。

凝结水过冷度增大的原因哎呀,这可是个大问题啊!凝结水过冷度增大,听起来就像是我们家里的水管冻坏了一样。

不过别着急,我来给你说说这个问题的原因,希望能够帮到你。

我们要明白什么是凝结水过冷度。

简单来说,就是水在冷却过程中,温度降到一定程度后,就会变成固体形态的冰。

而凝结水过冷度增大,就是指这种冰的形成速度加快了。

那么,为什么会出现这种情况呢?其实原因有很多,下面我就给大家一一讲解。

1. 环境温度降低我们要考虑的是环境温度的问题。

如果周围的环境温度降低了,那么水的结冰速度就会加快。

比如说,冬天的时候,我们家里的暖气不热了,这时候水管里的水就很容易结冰。

所以,如果你家附近的气温下降了,那么凝结水过冷度增大的可能性就比较大。

2. 水流速度减慢我们还要考虑水流速度的问题。

如果水管里的水流速度变慢了,那么水中的热量就会逐渐散发出去,导致水温降低。

这样一来,水结冰的速度就会加快。

比如说,你家的水龙头可能堵了,水流不出来了,这时候水管里的水就会慢慢变凉,凝结水过冷度增大的可能性也就增加了。

3. 管道材质问题还有一个很重要的因素,那就是管道材质的问题。

不同的材质对于水的传导性能是不同的。

比如说,金属管道的导热性能比较好,所以即使周围的气温很低,金属管道里的水也不会很快结冰。

但是塑料管道就不同了,它的导热性能比较差,所以一旦周围的气温降低到一定程度,塑料管道里的水就很容易结冰。

因此,如果你家使用的是塑料管道,那么凝结水过冷度增大的可能性就会比较大。

4. 水质问题我们还要考虑一下水质的问题。

有些地区的水质比较硬,含盐量比较高,这样的水质对于水管壁的腐蚀性比较强。

当水管壁被腐蚀后,就会影响到水的传导性能。

这样一来,即使周围的气温没有变化很大,水管里也容易出现凝结水过冷度增大的情况。

所以,如果你家附近的水质比较差的话,那么凝结水过冷度增大的可能性也会增加。

好了,以上就是我给大家讲解的凝结水过冷度增大的原因。

希望对大家有所帮助吧!当然啦,如果你家的水管真的出现了凝结水过冷度增大的情况,千万不要慌张哦。

过冷度概述:过冷度(Supercooling)是指液体在冷却过程中温度降低到低于其冰点,而仍保持液态状态的现象。

在这种状态下,液体表面不结冰,尽管其温度已经低于结冰点。

过冷度不仅在物理学中具有重要意义,还在生活中起到关键作用。

本文将探讨过冷度的原理、影响因素以及其在不同领域的应用。

一、原理过冷度实际上是液体的热力学特性的结果,具体而言是由于液体中的分子运动速度减小,无法达到结冰的条件。

当液体冷却至接近冰点时,分子的运动逐渐减缓。

在液体表面,分子靠近表面的力较弱,容易失去能量而凝结成固体。

然而,在过冷度状态下,液体表面上的凝结点并没有形成足够的纳米颗粒,没有结冰的催化点。

因此,过冷度液体可以在低于其冰点的温度下保持液态状态。

二、影响因素1.初始温度:液体的初始温度对过冷度的程度有直接影响。

温度越低,液体中分子的运动速度越慢,形成过冷度的可能性越大。

2.压力:压力变化会影响过冷度的稳定性。

较高的压力有助于维持液体的稳定状态,减少液体变为固体的可能性。

3.杂质:添加少量的杂质会影响液体的结晶速度。

例如,加入某些溶质可以减缓或加速液体的结晶速度,从而影响过冷度的程度。

三、应用领域1.食品行业:过冷度在食品冷冻和冷藏中起到重要作用。

通过过冷度技术,可以在冷冻过程中减少冰晶对食品结构和质量的破坏。

在冷藏食品的过程中,通过控制温度和压力,可以延长食品的保质期和品质。

2.材料科学:过冷度还在材料科学中有广泛应用。

一些材料的制备过程需要高度纯净的物质,而过冷度可以提供无杂质的凝固条件,从而制备出高质量的材料。

3.气象学:过冷度对大气中的云和降水形成起着重要作用。

在云中,过冷度液滴可以保持液态状态,直到遇到适当的冰核才能凝结成冰晶,最终形成降水。

四、控制与应对在某些情况下,过冷度可能会产生意外的效应,例如在飞机上形成过冷度液滴可能对飞机表面造成破坏。

因此,控制过冷度是非常重要的。

一种方法是通过添加冰核剂来加速液体的结晶过程,从而避免过冷度。

汽轮机组凝结水过冷的原因及其消除措施凝汽器是凝汽式汽轮机的主要辅助设备,是汽轮机组的重要组成部分,它的工作性能的好坏直接影响着整个机组的热经济性和安全性。

而凝汽器运行状态的优劣集中表现在以下三个方面:是否保持在最佳真空,凝结水的过冷度是否最小以及凝结水的品质是否合格。

凝结水的过冷度越大,说明被冷却水额外带走的热量越多,而这部分热损失要靠锅炉多燃烧燃料来弥从而导致系统热经济性的降低。

而且过冷度越大,凝结水中的含氧量也越多,从而加速了相关管道、设备的腐蚀速度。

因此需从各个方面对凝结水过冷度给以重视,并采取措施使其最小,以此来提高机组运行的经济性和安全性。

1凝结水过冷度的概念和表示方法1.1定义凝结水过冷度,即凝汽器热井中凝结水过度冷却的数值,可定义为在凝汽器壳体中的绝对静压力下,热井中的凝结水温度与凝汽器中蒸汽的饱和温度之差1.2表示方法Δtc = ts –tc式中:Δtc 为凝结水过冷度; ts 为凝汽器绝对压力下的饱和温度; tc 为凝汽器热井中凝结水温度。

2 凝结水过冷对机组经济性与安全性的影响2. 1 对机组经济性的影响由于凝结水的过冷却,使传给冷却水的热量增加,冷源损失增大,导致系统热经济性下降2. 2 对机组安全性的影响凝结水过冷度的存在会威胁机组运行的安全性和可靠性。

凝结水温度过低,即凝结水水面上的蒸汽分压力降低,气体分压力的增高,使得溶解于水中的气体增加。

凝结水中含氧量增加,将导致凝汽器内换热管、低压加热器及相关管道阀门腐蚀加剧,以致降低设备的使用寿命,不利于机组的安全运行。

同时也加重了除氧器的工作负担,使除氧效果变差,严重时会腐蚀处于高温工作环境下的给水管道和锅炉省煤器管,引起泄漏和爆管。

3 过冷度产生的原因3. 1 凝汽器的结构对过冷度的影响凝汽器管束布置是从减小汽阻、减小过冷度、均匀各部分传热面积上的热负荷的要求出发的。

冷却水管在凝汽器管板上的基本排列方法有三种:三角形排列法、正方形排列法和辐向排列法。

关于凝固过冷度若干问题的探讨解明国1陈其善2(1.合力公司合肥铸锻厂、2.合肥工业大学)1.问题的由来过冷是贯穿凝固过程始终的一个非常重要的物理现象,它对铸件凝固组织的形成和状态特征具有重要的影响。

在凝固过程的各个环节特别是在晶体生长阶段,凝固过冷度的表现形式多样且又受着各方面因素的制约,因而这种影响也就表现出高度的复杂性,进而干扰着我们对问题的分析和判断。

先看一个简单的例子。

表1和表2是从可靠资料【1】上摘抄下来,并为人们广为认可的两表1. 在不同的孕育状态下凝固过冷度对灰铸铁共晶团数的影响 孕育剂 (CaSi) w/%0 0.05 0.1 0.2共晶凝固过冷度 / ℃ 24 15 4 2共晶团数 / 个·cm255 108 160 215表2. 在不同的冷却速度下凝固过冷度对灰铸铁共晶团数的影响 冷却速度 / ℃·min-1 60 120 200 375共晶凝固过冷度 / ℃ 12 14 18 22共晶团数 / 个·cm257 75 94 113组数据。

它们分别描述了在不同的孕育状态和不同的冷却速度下,共晶凝固过冷度对灰铸铁共晶团数的影响:前者的共晶团数随凝固过冷度的增加而减少;后者的共晶团数则随凝固过冷度的增加而增加。

我们要问:为什么在这里凝固过冷度的大小与灰铸铁共晶团数之间存在着如此绝然相反的关系?我们应当如何去分析和认识这种现象?其实,类似的情况不仅存在于灰铸铁的共晶凝固过程之中,也不仅表现在凝固过冷度与凝固生核率之间的关系方面(灰铸铁共晶团数主要取决于共晶凝固生核率)。

它普遍存在于各种合金包括生核与生长在内的整个凝固过程之中,进而对晶粒的大小、数量、固/液界面特征、晶粒形态以及枝晶间距等一系列凝固参数产生复杂的影响。

因此只有从凝固过程的本质上对其进行深入地分析和探讨,才能对类似于上述问题中出现的复杂现象作出正确的解释和判断。

凝固是一个伴随着系统散热冷却而进行的液→固相变过程。

浅析凝结水过冷度的危害、原因及控制措施王波大唐长春第二热电有限责任公司摘要:凝结水是指在汽轮机做完功的蒸汽在凝汽器中被循环水冷却而形成的介质,是火力发电厂工质循环利用的关键环节。

最理想的运行工况是凝结水温度等于排汽压力下的饱和温度。

但是,由于设备本身的质量或运行维护不当,经常使凝结水温度低于排汽压力下的饱和温度,造成凝结水过度冷却,这一差值称为过冷度。

凝结水过冷现象产生不可逆冷原损失,是火力发电厂影响经济运行的一项小指标,本文从凝结水过冷度的危害、原因以及措施三方面探讨该项指标。

关键词:过冷度危害原因措施1 凝结水过度冷却的危害1.1 使设备可靠性降低。

凝结水过度冷却后,由于液体中溶解的气体与液面上该气体的分压力成正比,导致凝结水含氧量增加,加重除氧器的负担,加快设备管道的氧腐蚀,减低设备的可靠性和使用寿命,影响设备安全运行。

1.2 使系统的热经济性降低。

凝结水过冷使凝结水温度降低,根据传热学原理,必然导致循环水带走过多的热量,同时要在加热器、除氧器加热时吸收更多的热量,多消耗抽汽量。

因此凝汽器应具有良好的回热作用,以使得凝结水的出口温度尽可能接近于排汽压力下的饱和温度,以减少汽轮机的回热抽汽量,降低热耗。

2 凝结水过冷度产生的原因产生凝结水过度的冷却有诸多因素,其主要原因分析如下:2.1 凝汽器内管束排列不合理冷却水管在凝汽器排列方式不合理会造成蒸汽空气混合物在通往凝汽器的管束中心和下部时遇到较大的流动阻力,导致内部绝对压力从凝汽器入口到抽汽口逐渐降低,使得凝汽器大部分区域的蒸汽实际凝结温度低于凝汽器入口处的饱和温度,形成凝结水过度冷却。

同时蒸汽大部分集中在上部管排处,蒸汽凝结的水经过密集的管束在冷却水管外形成一层水膜,又起到冷却凝结水的作用。

加之排汽不能有效回热热水井中的凝结水,进一步加剧了凝结水的过度冷却。

2.2 凝汽器水位过高当热水井水位过高时,导致凝汽器下部冷却水管浸到凝结水中,这样冷却水带走了一部分凝结水的热量;换句话说,将冷却水管浸没,将使整个凝汽器的冷却面积减少,严重时淹没空气管,真空恶化。

凝结水过冷度产生的原因及减小对策概述凝结水过冷度是指在冷凝器内形成液体水时,其温度低于水的饱和温度,即低于空气温度或冷凝器表面温度,如低于0℃。

这种现象在空调、冷冻和制冷设备中很常见。

凝结水过冷度不仅会浪费能源,还会增加设备维护的成本,并可能对用户健康造成威胁。

因此需要深入了解凝结水过冷度的产生原因并采取相应的降低措施。

产生原因设计因素凝结水过冷度最根本的原因是设计不合理。

冷凝器的设计应该能够避免水过冷度的产生,但大多数冷凝器并没有采取这种措施。

因此,在设备设计阶段,需要考虑以下因素:设备尺寸和构造设备尺寸和构造应该足够大,以便足够的冷却面积来冷却气体,并能够防止水在管道中堵塞或过冷。

如果管道太小或沉积物过多,就会导致水过冷度的产生。

方向性安装正确安装冷凝器对于减小凝结水过冷度是非常重要的,冷凝器的方向应该避免水从上到下流动。

当水向下流动时,水中的某些物质可能会沉积在管道中,导致管道变小或堵塞,从而导致水过冷度的产生。

温度控制温度也是产生凝结水过冷度的重要因素。

如果水在经过冷却器之前,它的初始温度太低,那么冷凝器就不会起到降温的作用。

此外,如果水被过度冷却,温度可能会降至冰点以下,从而产生水过冷度的现象。

减小对策为了减小凝结水过冷度,需要采取以下措施:设备设计在设计和安装冷凝器时,需要考虑到以下几个方面:充分考虑管道的大小正常大小的管道可以帮助水更快地流过,也可以减少物质的沉积。

选择正确的位置进行冷凝器安装正确安装冷却器可以避免水从上到下流动,从而减小水过冷度的风险。

调整温度调整温度是降低水过冷度的最有效方法。

可以使用以下几个措施:调整冷凝器的出水温度出水温度应至少为2摄氏度,这样就可以避免过度冷却,同时也可以减小水过冷度的风险。

检查和调整冷媒水管的温度冷凝器的冷媒水管也应该保持恰当的温度。

如果温度过低,就有可能产生水过冷度的现象。

定期清洗冷媒水管在管道中实施定期清洗,可以减少管道中的沉积和堵塞,并提高管道的稳定性。

汽轮机组凝结水过冷的原因及其消除措施王三全凝汽器是凝汽式汽轮机的主要辅助设备,是汽轮机组的重要组成部分,它的工作性能的好坏直接影响着整个机组的热经济性和安全性。

而凝汽器运行状态的优劣集中表现在以下3个方面:是否保持在最佳真空,凝结水的过冷度是否最小以及凝结水的品质是否合格。

凝结水的过冷度越大,说明被冷却水额外带走的热量越多,而这部分热损失要靠锅炉多燃烧燃料来弥补,从而导致系统热经济性的降低。

而且过冷度越大,凝结水中,从而加速了相关管道、设备的腐蚀速度。

因此需从各个方面对凝结水过冷度给以重视,并采取措施使其最小,以此来提高机组运行的经济性和安全性。

第一、凝汽器过冷度表征凝汽器热水井中凝结水的过冷却程度。

凝结水过冷度是凝汽器热水井出口凝结水温度与凝汽器在排汽压力下对应的饱和温度之差,它表示了凝汽器热水井中凝结水的过度冷却程度,即称为过冷度。

凝汽器运行状态的优劣集中表现在以下三个方面:是否保持在最佳真空、凝结水的过冷度是否最小以及凝结水的品质是否合格。

其中凝结水过冷度表征了凝汽器热井中凝结水的过冷却程度,凝汽器热井出口的凝结水温度与凝汽器在排汽压力下对应的饱和温度之差即称为过冷度。

凝结水的过冷度越大,说明被冷却水额外带走的热量越多,而这部分热损失要靠锅炉多燃烧燃料来弥补,从而导致系统热经济性的降低。

而且过冷度越大,凝结水中的含氧量也越多,从而加速了相关管道、设备的腐蚀速度。

因此需从各个方面对凝汽水过冷度加以重视并采取措施使其最小,以此来提高机组运行的性能。

第二、由于凝结水的过冷却,使传给冷却水的热量增加,冷源损失增大,导致系统热经济性下降。

凝结水过冷度的存在会威胁机组运行的安全性和可靠性。

凝结水温度过低,即凝结水水面上的蒸汽分压力的降低,气体分压力的增高,使得溶解于水中的气体含量增加,因为溶于凝结水的气体量和热井水面上气体的分压力成正比。

因此若凝结水出现过冷度,则其含氧量增加,这将导致凝汽器内换热管、低加及相关管道阀门腐蚀加剧,以致降低设备的使用寿命,不利于机组的安全运行。

2.5 铸铁凝固及冷却过程中主要缺陷的形成及其防止2.5.1 缩孔及缩松的形成及其防治铸铁件在凝固过程中,因液态收缩和凝固收缩,在铸件的热节或最后的凝固部位将出现缩孔和缩松。

缩孔的容积大而集中,形状不规则,表面粗糙,可以看到相当发达的树枝状晶末梢。

缩松系小而分散,常分布在铸件的热节轴心处或集中性缩孔的下方。

因缩孔和缩松减少了铸铁件受力的有效截面积,并在其附近产生应力集中现象,从而使铸铁件的力学性能大幅度下降。

对承受液压和气压的铸铁件,往往因缩孔和缩松而达不到耐压值表而报废。

1.缩孔及缩松的形成 铁液浇满铸型后,随即发生液态收缩,此时可从浇注系统得到补缩,当铸铁件的外表温度下降到凝固温度时,表层就凝固成一层硬壳。

当内浇道凝固后,如无冒口补缩,继续冷却时,硬壳内的铁液因温度下降发生液态收缩,同时要对逐渐加厚的硬壳层的凝固收缩进行补缩。

虽然固态硬壳因温度降低而使铸铁件外形尺寸缩小,但由于铁液的液态收缩和凝固收缩超过硬壳的固态收缩,随着结晶凝固过程的进行,硬壳不断增厚,待铁液全部凝固后,在铸铁件最后凝固部位因无铁液补缩而形成缩孔。

灰铸铁、球墨铸铁和蠕墨铸铁在凝固过程中还将伴随石墨的析出而发生体积膨胀,这种膨胀可能将凝固前期所形成的体收缩的一部分或全部抵消。

如铸型刚度较差,在石墨化膨胀压力作用下,就会造成型壁向外迁移,使铸铁件的尺寸增大,体积也相应增加,最终将使铸铁件内缩孔总容积增加。

形成缩孔的基本原因和形成缩孔一样,但形成缩松的条件还有:铁液的结晶温度范围或凝固区域较宽,倾向于糊状凝固方式;铸铁件断面上的温度梯度较小,因而形成细小分散的缩松。

形成铸铁件缩孔和缩松的总体积可用下式表示:V 缩总=V 液缩+V 凝缩-V 石胀+V 型移式中V 缩总——缩孔、缩松总体积;V 液缩——液态收缩体积;V 凝缩——凝固收缩体体积;V 石胀——石墨化膨胀体积;V 型移——型壁迁移增加的缩孔体积。

从公式中可能看出,当铸型的刚度较大(如干型、金属型)和不产生抬型时,铸铁在共晶转变发生石墨化膨胀时不产生型壁迁移的条件下,即V 型移=0,如V 石胀= V 液缩+ V 凝缩时,则V 缩总=0,即铸铁件就能实现“自补缩”,在工艺上可用无冒口铸造。

关于凝固过冷度若干问题的探讨解明国1陈其善2(1.合力公司合肥铸锻厂、2.合肥工业大学)1.问题的由来过冷是贯穿凝固过程始终的一个非常重要的物理现象,它对铸件凝固组织的形成和状态特征具有重要的影响。

在凝固过程的各个环节特别是在晶体生长阶段,凝固过冷度的表现形式多样且又受着各方面因素的制约,因而这种影响也就表现出高度的复杂性,进而干扰着我们对问题的分析和判断。

先看一个简单的例子。

表1和表2是从可靠资料【1】上摘抄下来,并为人们广为认可的两表1. 在不同的孕育状态下凝固过冷度对灰铸铁共晶团数的影响表2. 在不同的冷却速度下凝固过冷度对灰铸铁共晶团数的影响组数据。

它们分别描述了在不同的孕育状态和不同的冷却速度下,共晶凝固过冷度对灰铸铁共晶团数的影响:前者的共晶团数随凝固过冷度的增加而减少;后者的共晶团数则随凝固过冷度的增加而增加。

我们要问:为什么在这里凝固过冷度的大小与灰铸铁共晶团数之间存在着如此绝然相反的关系?我们应当如何去分析和认识这种现象?其实,类似的情况不仅存在于灰铸铁的共晶凝固过程之中,也不仅表现在凝固过冷度与凝固生核率之间的关系方面(灰铸铁共晶团数主要取决于共晶凝固生核率)。

它普遍存在于各种合金包括生核与生长在内的整个凝固过程之中,进而对晶粒的大小、数量、固/液界面特征、晶粒形态以及枝晶间距等一系列凝固参数产生复杂的影响。

因此只有从凝固过程的本质上对其进行深入地分析和探讨,才能对类似于上述问题中出现的复杂现象作出正确的解释和判断。

凝固是一个伴随着系统散热冷却而进行的液→固相变过程。

系统的散热冷却改变着液、固两相的体积自由能(图1),影响着液、固两相的热力学相对稳定性。

当系统散热冷却到某一温度而使固相具有比液相更低的自由能,从而获得更好的热力学稳定性时,则会导致液→固相变的产生。

在这里,相变驱动力为固、液两相体积自由能之差ΔG V(=G S-G L),凝固产生的必12要条件则是ΔG V ﹤0。

如果假设熔点附近液、固两相的热焓与熵值随温度的变化可忽略不计的话,则不难证明:ΔG V =-L (T M -T)/ T M =-L ·ΔT/T M (1)式中L 为凝固潜热,T M 为液/固两相的平衡温度(即纯物质的熔点T m 或合金的液相线温度T L ),T 为产生凝固的实际温度。

对于给定的液体,L 、T M 均为定值,故产生凝固的必要条件则转化为:T M -T>0。

也就是说,只有当液体的实际温度T 低于平衡温度T M 时,凝固才可能发生。

我们把这个产生凝固所必须的温度差值ΔT= T M -T 称为凝固过冷度。

从热力学观点看,凝固过冷度是提供相变驱动力并产生凝固的必要前提。

当ΔT ≤0,即 T ≥T M 时,则ΔG V ≥03. 凝固过程中几种不同的过冷度概念的理论剖析 从凝固机制看,凝固是一个原子迁移、重组的过程。

由图2可见,原子从介稳定的液相过渡到稳定的固相结构的过程中,必然要经过高自由能的中间态。

这个高自由能的中间态就是固/液两相的界面,它构成了液→固相变过程中的阻力。

凝固过冷度的存在是产生凝固的必要条件,但为实现凝固到底需要多大的过冷度则与凝固过程中所需克服的相变阻力的大小密切相关。

事实上,从产生固/液两相界面的生核过程开始,到各种类型固/液界面在液相内生长的整个凝固过程中,不同物质在不同凝固阶段的不同情况下,所需克服的相变阻力是各不相同的。

与此同时,构成凝固过冷度 ΔT 的T M 和T 这两个温度也受着多种因素的影响,因而在凝固过程的理论研究中就形成了各种名目繁多、性质不同的过冷以及相应的过冷度概念:(1)热力学过冷 (Thermodynamic Supercooling)与热力学过冷度ΔT Td 。

均质生核是一种固相及固/液两相界面从无到有的突变。

产生均质生核的所必须的过冷度是由均质生核临界晶核的大小以及液相起伏中游动原子集团的大小这两个因素与冷却温度之间的关系共同确定的,这种关系仅取决于系统的热力学参数而与过程无关。

故这种过冷被称之为热力学过冷,均质生核过冷度又被称之为热力学过冷度。

由于均质生核的瞬间突变特性所造成的相变阻力极大,而为克服相变阻力所需的驱动力要由系统热力学起伏来提供,因此热力学过冷度ΔT Td 一般都具有较大的数值。

热力学过冷理论在深过冷凝固技术研究中具有重要的意义;(2)动力学过冷(Kinetic Supercooling )与动力学过冷度ΔT K 。

晶体生长是一个液相原子越过界面向固相沉积重组的动力学过程。

相变阻力取决于固/液界面的结构、界面固相一侧的晶面指数、界面处晶体缺陷的形式和数量以及具体的沉积机制,由于驱使晶体生长所必须的过冷度ΔT K 与具体的动力学过程有关,所以这一类过冷被称为动力学过冷,ΔT K 即为动力学过冷度。

晶体生长是一个渐变过程,相变阻力较小。

尽管不同晶体及晶面在不同的生长机制下所需的临界动力学过冷度ΔT K ’大小相差悬殊,但与生核过程相比,其数值不仅比均质生核的热力学过冷度小几个数量级,而且也比一般的非均质生核过冷度小得多。

ΔT K 的大小决定着晶体界面生长速度R ,但在不同沉积机制下,R 与ΔT K 间的关系则各不相同。

动力学过冷度ΔT K 对固/液界面的亚微观结构形态具有重要的影响。

在凝固过程中,生核发生在大量纳米数量级的空间尺度范围内,晶体构成的绝大部分需要通过生长过程来完成。

故图2:凝固过程中的原子迁移及 其自由能的变化【4】动力学过冷在凝固过程研究中具有举足轻重的作用。

非均质生核是在外来固相质点表面上生核的过程。

其形成机制兼具均质生核中液相游动原子集团起伏重组和晶体生长中液相原子在界面上沉积重组的特性。

相变阻力同时取决于系统的热力学参数和外来固相质点的表面特性。

故非均质生核过冷度ΔT非的大小介于热力学过冷度和动力学过冷度之间,且随外来固相质点表面特性的不同而有较大的变化;(3)曲率过冷(Curvature Supercooling)与曲率过冷度ΔT r。

在第2节讨论中,T M被定义为液/固两相的平衡温度,实际上指的是液、固两相在平直的液/固界面两侧达到平衡时的温度。

如果液/固界面是曲面,则会由于界面张力效应造成的附加压力而破坏原有的平衡。

这时界面只有通过T M→T r的温度改变来获得一个新的过冷度ΔT r=T M-T r,并以其体积自由能的降低为驱动力去抵消这种效应才能恢复平衡。

这种现象称为曲率过冷,ΔT r则被称之为曲率过冷度。

通过界面平衡的简单运算可得:ΔT r=Γ(1r1+1r2)(2)式中Γ为Gibbs-Thomsom系数,即形成单位面积界面所需的能量,r1、r2为曲面的主曲率半径,曲面凸向液体时取正值。

由此可见,当固相具有正曲率时,曲面会使界面平衡温度(纯物质的熔点或合金的液相线温度)降低;反之则使界面平衡温度升高。

曲率愈大(曲率半径绝对值愈小)则效应愈大。

大多数金属之Γ值的数量级为10-7K·m,对于r1=r2=10μm 的球状曲面,其ΔT r≈10-2K,而凝固过程中金属晶体粗糙界面生长的动力学过冷度ΔT K则在10-2-10-4之间。

因此只有当曲率半径绝对值小于10μm时,也就是在生核、液/固界面扰动、枝晶生长和共晶两相生长过程中,曲率过冷才会对界面形态产生重要的影响;(4)压力过冷(Preasure Supercooling)与压力过冷度ΔT p。

在凝固过程中,液/固两相的平衡温度T M除了会受到界面曲率的影响之外,还会受到系统压力的影响。

一般情况下,T M指的是常压(即 1 atm)下纯物质的熔点或合金的液相线温度。

根据物理化学中的Clausius-Clapeyron方程式,当系统的压力由1 atm变化到P atm时,液/固两相的平衡温度则会由T M变化到T p。

令ΔP=P-1、ΔT p=T p-T M,则有:ΔT p=ΔP·T M(V L-V S)/L (3)式中,V L和V S分别为凝固前后液、固两相的体积,L为凝固潜热。

大多数物质凝固时体积减小,故系统压力升高会导致熔点或液相线温度上升;系统压力降低会导致熔点或液相线温度下降。

少数物质,如Bi、Sb、Ga等则因为凝固时体积增大而呈现出相反的情况。

凝固中由于系统压力的变化而引起液/固两相的平衡温度的变化,从而影响到过冷度的改变的现象称为压力过冷,由此而形成的附加过冷度ΔT p则被称之为压力过冷度。

一般来说,由于单位压力变化所引起的附加过冷度数值较小,因此只有在诸如压力铸造中,或在凝固时对熔体进行高能量的动力学激励(如超声波激励)处理后造成熔体中众多空穴瞬间崩溃进而引起系统压力骤然升高的特殊工艺情况下,压力过冷才会对凝固过程及其组织产生显著的影响;(5)热过冷(Thermal Supercooling)与热过冷度ΔT T。

纯金属具有确定不变的熔点T m。

其凝固过程中的过冷状态和过冷度的大小完全由系统温度场中T﹤T m的温度区域所决定。

这种过冷称之为热过冷,相应的过冷度ΔT T=T m-T则被称为热过冷度。

熔体热过冷状态的总体变化决定着纯金属凝固的宏观进程,而固/液界面前方液相一侧的温度场特点则与纯金属晶体的生长方式密切相关:界面前方的正温度梯度消除了该熔体区域的热过冷,导致了平面生长的柱状晶的形成;界面前方的负温度梯度所产生的热过冷区则使该晶体生长成树枝晶。

34纯金属熔体的热力学过冷可以看作是一种特殊的热过冷,但这两种过冷属于不同的概念范畴,不可混为一谈;(6)成分过冷(Constitutional Supercooling )与成分过冷度ΔT C 。

合金凝固过程中的溶质再分配使得固/液界面液相一侧及其前方的熔体形成了一个溶质扩散场,同时也相应地改变了其液相线温度T L 。

如果以界面为原点、以其指向液相的法线为坐标x ’,则在界面液相一侧及其前方的熔体中,液相线温度T L 和由温度场所确定的熔体的实际温度T 均为x ’的函数(图4)。

当界面液相一侧的温度梯度G L ” (=dT/d x ’] x=0)小于液相线温度T L 在界面处的斜率G L ’(=dT L / d x)时,则在界面前方液相中形成了一个过冷区。

这种由溶质再分配导致界面前方熔体成分及其凝固温度发生变化而引起的过冷称为成分过冷,ΔT C =T L -T 则为成分过冷度。

成分过冷度也是x ’的函数,其大小与分布特征决定了合金晶体由平面生长柱状晶→胞状生长柱状晶→柱状枝晶→等轴枝晶的发展与变化,对各种合金一次结晶组织的形成特点具有重要的影响。

成分过冷的理论是现代凝固理论发展的重要里程碑。

4. 从冷却曲线看凝固过冷度的宏观表象与凝固过程上节从理论上分析讨论了凝固过程中可能出现的各种过冷及其作用与影响。

然而我们只能通过将这些理论模型与实验结果进行极其严格的比对,才能确证它们的真实性,或者根据实验结果对其进行必要的修正以使其更加接近于真实。