氏族公社的演变

- 格式:docx

- 大小:21.77 KB

- 文档页数:5

魏晋南北朝时期氏族社会与地方豪强统治魏晋南北朝时期是中国古代历史上一个非常特殊的阶段。

在这个时期,由于中央政权的瓦解和腐败,中国社会进入了一个分裂状况,氏族社会和地方豪强统治逐渐形成并占据主导地位。

本文将探讨这一时期氏族社会和地方豪强统治的成因、特点以及其对社会的影响。

氏族社会的形成与衰落是一个历史的循环。

在魏晋南北朝时期,由于中央政权的衰败,以及战乱和动荡的局势,氏族社会重新发展起来。

这个时期,地方豪强逐渐形成,并通过婚姻联姻、经济交流等方式形成了相互依赖的关系网。

这些地方豪强多为昔日的世族显贵,他们通过巧妙的政治手段,不断扩张自己的势力范围,建立自己的势力网络。

氏族社会在魏晋南北朝时期的特点之一是封建领地制度的兴起。

很多地方豪强通过拥有土地和财产来巩固自己的地位,并依靠这些资源来招募私兵,保护自己的势力。

这种封建领地制度的出现,打破了原有的中央集权制度,给地方提供了更多的自主权。

另一个重要特点是世族的存在和继承制度的确立。

在魏晋南北朝时期,世族成为地方豪强统治的核心力量之一。

世族通过世袭制度,将自己的势力代代相传,并通过婚姻联姻来巩固自己的势力地位。

这种继承制度使得世族成为了社会精英,他们凭借自己的权势和财富,掌握了地方经济、政治和军事的实际控制权。

地方豪强统治对社会的影响是复杂而深远的。

首先,它打破了原有的封建制度,加剧了社会的阶级分化。

地方豪强控制了大量的土地和资源,导致大部分农民成为他们的佃农,受尽剥削和压迫。

这种地主与农民之间的矛盾和冲突加剧了社会的不稳定。

其次,地方豪强的统治导致了社会的经济崩溃。

他们剥夺了农民的土地和财产,使农民失去生产资料和劳动力,导致农村经济的衰败和农民的贫困。

同时,由于地方豪强对财富的垄断和掠夺,导致了财富的集中和不公平的分配现象,社会的贫富差距进一步拉大。

最后,地方豪强的统治削弱了中央政权的威信和权威。

由于地方豪强的势力膨胀,他们常常违背中央政权的命令,甚至与中央政权发生冲突。

母系氏族公社简述母系氏族公社是以母亲的血缘关系结成的原始社会的基本单位。

它是在血缘家族进一步发展、逐步形成氏族的基础上产生的,是世界各民族普遍经历的阶段。

母系氏族公社大约产生于旧石器时代晚期,到新石器时代达到繁盛,并开始逐步为父系氏族公社所取代。

母系氏族的存在是因为当时人类对于自身生理现象还没有足够的了解,没有把两性关系与繁衍后代联系起来,只知道子女与母亲有血缘关联,而不知道父亲的存在,更不知道与父亲的血缘关联。

随着医学的发展,当人类发现两性关系与生儿育女之间的必然联系时,再由于男性生理条件更容易获得生产生活资料,能承担家族责任,男性也就逐渐担负起当家做主的责任,母系氏族社会就逐渐消亡了。

在母系氏族公社中,妇女们在生产和生活中起着主导作用。

世系按母亲计算,实行母系继承制。

孩子们只知其母,不知其父。

妇女在氏族公社中居于支配地位,除了管理氏族公社内部事务外,妇女主要从事采集和原始农业,使生活的供给比较稳定。

男子则主要从事狩猎。

母系氏族公社的最高权力机构是议事会,由全体成年的妇女和男子参加,享有平等的表决权。

每个母系氏族公社有自己的名称、墓地,在社会生活中,崇敬共同的神祇或图腾。

在婚姻关系上,禁止族内群婚,必须同别的氏族公社实行族外群婚。

在氏族公社里,除了氏族公社成员个人日常使用的工具外,土地、房屋、牲畜等都归氏族公社有。

氏族成员共同劳动,共同消费,没有贵贱贫富之分,过着平等的生活。

母系氏族制度的基本特征:①世系按母亲的血缘计算。

②妇女在生产、生活中起主导作用,她们既是生活的组织者,又是氏族的管理者。

③财产属公社所有,没有贵贱贫富之分,没有阶级区别。

④具有共同的居住区。

人类社会发展到一定阶段必然产生氏族,氏族是建立在血缘关系之上的一种具有相当稳定性的早期社会组织,是原始时代社会制度的基础。

人类学、考古学资料表明,氏族从诞生开始便是母系,母系氏族组织和制度是全人类各民族社会发展史中具有普遍意义的历史现象。

浅谈古代氏族社会的演变过程作者:朱丽来源:《丝路艺术》2018年第04期摘要:氏族作为原始社会最基本的社会组织对于社会的变迁和发展起着不可替代的作用。

在氏族内部,无论是处于中心地位的女性或男性都出自于一个共同的祖先,具有相同的血缘关系。

他们在共同经济生活的基础上,生产资料和所获得的劳动成果归集体所有,所有成员平均分配,并在长期的共存下形成了氏族内部共同的语言、文化、生活习惯和原始的宗教信仰,为后世部落以及部落联盟的出现奠定了坚实的基础。

“氏族,我们又可以称为氏族公社。

它是民族共同体发展的最初的一个历史阶段。

”[1]氏族公社在旧时代的中期和晚期开始组建形成,一直发展到新石器时代的初期还没有完全结束。

它的形成阶段几乎跨越了整个新石器时代,是原始社会最基本的、最小的社会组织。

摩尔根在《古代社会》一书中对氏族公社进行过评论,他说道:“氏族就是一个由共同祖先传下来的血亲所组成的团体,这个团体有氏族的专名以资区别,它是按血缘关系结合起来的。

”[2]一、母系氏族社会氏族社会的发展大致可以分为两个阶段,母系氏族社会和父系氏族社会。

这两个阶段的发展并不是随意而定的,而是取决于当时社会的经济发展水平、生产力与生产关系是否相适应等条件而决定的。

母系氏族公社,即“母权制氏族”。

母系氏族公社是母权制时代的社会基本结构,它是由氏族内部的一个或者几个女始祖所生养的后代以及后代再繁衍的儿女所组成的氏族社会。

在氏族内部,女性地位高于男性,处于“中”的地位。

母系氏族公社即母权制时代主要具有以下特点:第一,在母系氏族公社中,各个氏族都认为是来自同一个女始祖,并把女始祖作为最高的神灵。

在母系氏族社会里,妇女在氏族内部处于中央地位,他们拥有着氏族内部男性成员无法拥有的权利于地位。

氏族内部的孩子只知道自己的母亲是谁,并不知道他的父亲是谁。

更为重要的是,氏族内部的血缘关系是以母系进行计算的。

例如,《吕氏春秋·恃君览》篇中说道:“昔太古尝无君矣,其民聚生群处,知母不知父。

母系氏族公社向父系氏族公社转变的原因母系氏族公社向父系氏族公社转变的原因是一个复杂的历史和社会演变过程。

这个转变早在人类文明发展初期就开始出现,并随着社会和经济的变革而逐渐加速。

以下是一些相关参考内容:1. 需要权力继承机制:随着人类社会的进一步发展和居住形式的改变,部落和氏族面临着对领袖的继承问题。

在母系社会中,由于女性具有生育能力并且社会组织主要以母系亲属关系为基础,因此通常将权力传递给女性的子女。

然而,这种传统的继承制度并不符合随着社会变化中出现的更为复杂的政治、经济和军事需求。

因此,为了更好地满足社会的需要,转变为父系氏族公社成为必然的选择。

2. 土地和财产的所有权:在母系社会中,财产和土地的所有权是通过母系亲属关系来继承的。

这种制度在农业社会中可以较好地落实,因为土地和财富通常是通过母系家族传承给下一代。

然而,随着社会的发展和经济的变化,土地和财产的继承问题变得更加复杂。

父系社会更能确保土地和财产的所有权可以清晰地传承给男性子孙,从而更好地满足个人和家族的经济需求。

3. 影响外交关系和联姻:随着社会的多元化和部落之间的交往增加,外交关系和联姻成为部落之间维持和平以及建立联盟的重要方式。

在母系社会中,女性在决定与其他部落联姻时拥有更大的权力和决策权。

然而,这种自由的选择可能导致外交关系和联盟的不稳定。

父系社会中的男性继承制度更能确保联姻和外交决策能更有效地满足政治和军事需求。

4. 父权制的兴起:随着农业的发展和社会组织的变迁,父亲在家庭和社会中的地位逐渐提高。

父系社会更加符合这种趋势,使得男性在家庭和社会中拥有更大的权力和决策权。

这种权力转移可能是因为男性在经济、政治和军事领域中的活动增加,从而导致父系氏族公社的兴起。

5. 宗教和信仰的影响:宗教和信仰在母系和父系转变中起着重要作用。

一些社会和宗教体系倾向于神圣化父亲的角色,并将其视为家庭和社区的领导者。

这样的宗教和信仰系统在支持和推动父系氏族公社的转变过程中发挥了重要作用。

华夏文明征程之氏族公社时代氏族社会,是以血缘为纽带结成的社会基层单位,一个氏族有十几人到几十人不等,由共同的祖先繁衍下来,是原始社会的高级阶段。

氏族之间可以相互通婚,建立起紧密的联系,从而组成一个部落或部落联盟。

山顶洞人之后,原始人在大自然中逐渐掌握了主动权,他们虽然还是以狩猎捕鱼为主,但已经掌握了种植农作物的技术以及拥有人工饲养六畜(猪、狗、鸡、马、牛、羊)的能力。

对于生产劳动的工具,已经不再简单粗暴了,他们不仅保证工具实用性和多样性,还开始追求其观赏性和艺术性。

考古学家把这一段时期称为新石器时代(大约一万年前开始,以磨制石器为标志,结束时间距今约为5000年至2000年不等)。

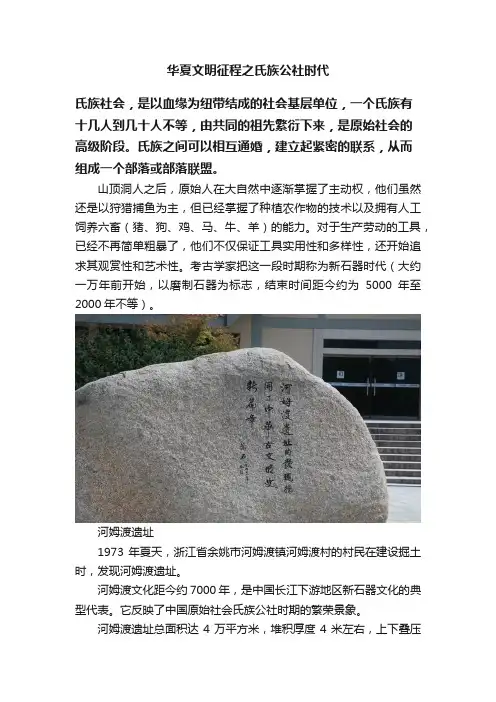

河姆渡遗址1973年夏天,浙江省余姚市河姆渡镇河姆渡村的村民在建设掘土时,发现河姆渡遗址。

河姆渡文化距今约7000年,是中国长江下游地区新石器文化的典型代表。

它反映了中国原始社会氏族公社时期的繁荣景象。

河姆渡遗址总面积达4万平方米,堆积厚度4米左右,上下叠压着4个文化层。

其中第四文化层的时代,是中国已发现的最早的新时期时代地层之一。

第三、四文化层保存了大量的植物遗存,动物遗骸,木构建筑遗迹和构件,以及数以千计的陶器、骨器、石器、木器等。

河姆渡干栏式建筑复原图由于南方气候潮湿,河姆渡人的建筑采用干栏式结构——底层架空带有前廊过道的长屋。

该建筑是用一排排桩木打入土中为屋基,在木桩间架设地梁,上面铺设地板,距地约1米高,并由基座中间一根约3米的中柱,2.6米左右高的后檐和稍矮的前檐柱挑起屋架,屋架中的梁、枋、柱等许多木构件均是用榫卯结构,屋顶则是采用席箔等物盖在椽上而成。

榫卯是极为精巧的发明,这种构件连接方式,使得中国传统的木结构成为超越了当代建筑排架,框架或者钢架的特殊柔性结构体,不但可以承受较大的荷载,而且允许产生一定的变形,在地震荷载下通过变形抵消一定的地震能量,减小结构的地震响应。

河姆渡稻谷遗存在河姆渡稻谷没有发现之前,国际文献中一直认为中国的水稻最早是来源于印度的,但是河姆渡的稻谷比印度早了约3000年。

氏族公社取代家族血缘公社的原因家族血缘公社是一种由血缘关系组成的社会组织形式,它是人类社会发展早期的产物。

在这种组织形式中,人们以血缘关系为纽带,共同生活和工作。

然而,随着社会的发展和变迁,家族血缘公社逐渐不适应现代社会的需求,因此以氏族公社取代家族血缘公社成为必然。

家族血缘公社存在的一个主要问题是血缘关系的限制。

在这种组织形式中,人们只能与自己的亲属建立密切的关系,而与他人的联系则相对较少。

这种限制不利于社会的发展和进步。

与此同时,家族血缘公社中的权力结构也往往是封闭的,只有家族长辈才能担任重要职位,这导致了一些优秀的人才无法发挥自己的才能。

与家族血缘公社相比,以氏族公社取代家族血缘公社具有以下几个优势。

氏族公社的组织形式更加灵活。

在氏族公社中,人们不再仅仅以血缘关系为纽带,而是通过共同的姓氏来构建社会关系。

这种组织形式不仅可以保持家族血缘公社的亲情,还能够与外部社会形成更紧密的联系,促进社会的发展和进步。

氏族公社能够更好地发挥人才的作用。

在家族血缘公社中,只有家族长辈才能担任重要职位,这限制了人才的发展。

而在氏族公社中,人们可以根据自己的能力和才华担任不同的职位。

这样一来,人才的潜力得到了更好的发挥,社会也能够更加有效地运转。

氏族公社还能够促进社会的和谐与稳定。

在家族血缘公社中,由于权力结构的封闭和血缘关系的限制,往往会导致内部的纷争和斗争。

而在氏族公社中,权力结构相对开放,人们可以根据自己的能力和贡献来获得社会地位,这有助于减少内部的矛盾和冲突,促进社会的和谐与稳定。

以氏族公社取代家族血缘公社还能够促进社会的发展和进步。

在家族血缘公社中,由于血缘关系的限制,社会资源往往只局限在家族内部。

而在氏族公社中,人们可以与外部社会进行更广泛的交流与合作,从而更好地利用社会资源,推动社会的发展和进步。

以氏族公社取代家族血缘公社是一种必然的发展趋势。

氏族公社的组织形式更加灵活,能够更好地发挥人才的作用,促进社会的和谐与稳定,同时也有助于社会的发展和进步。

父系氏族公社父系氏族公社父系氏族公社,又称“父权制氏族公社”,原始公社制度的一个阶段。

于母系氏族公社之后,相当于青铜时代和早期铁器时代。

形成以男子为中心的大家族男子支配生产、生活和公共事务,氏族首领由成年男子担任,妻子从夫居,世系及财产从父系计。

婚姻上,由对偶婚过渡到一夫一妻制。

中文名父系氏族公社又称父权制氏族公社时代青铜时代和早期铁器时代形成于以男子为中心的大家族发展新石器时代晚期至金石并用时代,母系氏族公社逐步过渡到父系氏族公社。

这时,社会生产力的进步主要表现为,人们使用通体磨光的石器、红铜和青铜工具,农业和畜牧业进一步发展,以及以轮制陶器和初期金属器的制造和使用为主要标志的手工业技术水平的提高,社会分工的扩大和交换关系的发展。

表现农业是父系氏族公社的主要生产部门。

早在母系氏族公社初期,男子已参加砍伐森林、开垦荒地等沉重劳动。

犁耕农业出现后,农业劳动就主要转归男子担任。

农业劳动力的加强,有利于生产工具和生产技术的改进。

例如中国大汶口文化的农业与仰韶文化的农业相比就有明显的进步,表现为:1.男性墓中大都随葬生产工具,女性墓中多随葬纺轮或装饰品,表明男耕女织的分工,男子已在农业中居主导的地位。

2.生产工具不论在质与量方面都超过仰韶文化,如大汶口文化的133座墓葬中,有67座随葬有生产工具,而西安半坡遗址71座墓葬中只有一、二件生产工具。

大汶口文化的石器全部是磨制的,仰韶文化的石器打制的仍占相当的比重。

3.大汶口文化遗址中出土一件通体磨光的鹿角制成的鹤嘴锄,表明当时已知中耕。

由于畜牧业的发展,饲养家禽、家畜的种类和数量不断增加,从事畜牧的男子在获得生活资料的活动中,居于越来越重要的地位。

发展与进步在农业、畜牧业发展的基础上,父系氏族公社手工业也取得重大的进步,主要表现为轮制陶器的普遍化,织布机的发明,特别是青铜及铁制工具的制作和使用。

这些进步大大推动了农业、畜牧业和其他生产部门的发展,使人们能够生产出超出维持自身劳动所需的产品,这就为私有制的产生、贫富差别和剥削的出现提供了物质条件。

作者: 夏之乾

出版物刊名: 民族研究

页码: 56-65页

主题词: 氏族社会;家族;氏族公社;氏族组织;母权制;摩尔根;死者;姓氏;习俗;血缘关系

摘要: <正> 氏族有共同的墓地,这是摩尔根概括的易洛魁人氏族的十项特征之一,也是古希腊、罗马氏族的特征之一。

我国新石器时代考古发掘的大量材料也表明,这是氏族公社时期的一个普遍现象。

在谈到父权制氏族阶段的罗马氏族时,摩尔根又提到了氏族墓地被家族墓地所取代的问题。

他指出:“在朱理奥·恺撒时代,氏族坟墓还没有完全为家族坟墓所代替”,。

氏族公社与石器时代的关系

氏族公社与石器时代的关系可以追溯到人类社会的早期阶段。

石器时代是人类从旧石器时代到新石器时代的演化阶段,大约从200万年前至4000年前。

在石器时代,人类主要依靠使用

石器工具生活,以狩猎和采集为主要经济活动。

在这个时期,人类社会主要以氏族公社的形式存在。

氏族公社是由亲属关系构成的社会组织,人们根据亲缘关系和血统归属,组成一个小团体,共同从事生产、生活和防御等活动。

氏族公社在石器时代扮演着重要的角色。

首先,氏族公社是人类社会最早的组织形式之一,为人类社会的演化提供了基础。

它为人们提供了一种相对稳定的社会结构,使人们能够合作共同生活和生产。

其次,氏族公社也在一定程度上反映了石器时代人类社会的生产方式和矛盾。

在石器时代,资源相对稀缺,人类主要靠狩猎和采集为生,而氏族公社的存在有助于人们共同利用资源,提高狩猎和采集的效率。

然而,氏族公社也存在一些限制和局限性。

由于氏族公社是基于亲属关系的组织形式,它的规模通常较小,社会联系较为密切。

这使得氏族公社在面对外部的冲突和交流时可能缺乏统一的集体行动。

总体来说,氏族公社与石器时代的关系可以看作是相互影响、相互依存的关系。

氏族公社为石器时代的人类社会提供了一种

组织形式和合作机制,同时也反映了石器时代社会的生产方式和矛盾。

母系氏族公社向父系氏族公社转变的原因母系氏族公社向父系氏族公社转变的原因可以归结为社会、经济、文化等多个方面的因素。

以下是一些相关参考内容:1. 土地所有权的变迁:在母系氏族公社中,土地所有权通常是由母系家族共同拥有的,而父系氏族公社中土地所有权是由父系家族个体拥有的。

随着社会的发展和经济的演变,土地的私有化逐渐成为重要问题。

一方面,土地私有化可以激励农民更好地耕种和管理土地,提高生产效率;另一方面,土地私有化也能够使土地所有者拥有对土地的经济权益,从而获得更多的收益。

因此,土地所有权的变迁是母系氏族公社向父系氏族公社转变的重要原因之一。

2. 阶级矛盾的加剧:母系氏族公社中,阶级的存在相对较弱,社会的主要矛盾是母系家族之间的内部冲突。

然而,随着生产力的发展和社会关系的变化,阶级矛盾逐渐显现出来。

富裕的母系家族日益积累了更多的财富和权力,而贫困的家族则陷入更深的贫困。

这样的阶级矛盾使得母系氏族公社的内部秩序开始不稳定,社会团结逐渐瓦解。

转变为父系氏族公社可以通过改变土地所有权和家族权力的分配方式,缓解阶级矛盾,实现社会稳定和经济发展。

3. 贸易的扩展和城市化进程:随着贸易活动的扩大和城市化进程的加速,母系氏族公社的经济形态面临巨大的挑战。

母系氏族公社通常以自给自足的方式进行生产,无法满足不断增长的市场需求。

而父系氏族公社更具有适应市场经济的灵活性,可以通过发展贸易和扩大产量来获取更多的财富。

因此,为了融入全球经济和更好地发展,母系氏族公社转变为父系氏族公社成为了势在必行的选择。

4. 性别平等意识的觉醒:母系氏族公社中,女性往往处于相对被动的地位,缺乏发言权和决策权。

然而,随着女性权益认识的提高和性别平等意识的觉醒,母系氏族公社开始面临合法性和道义的质疑。

转变为父系氏族公社可以通过让女性在家族事务中发挥更大的作用,提高女性的地位和权益。

这样的转变不仅能够推动社会进步,也能够促进家族的稳定和发展。

总之,母系氏族公社向父系氏族公社转变的原因是多方面的。

【上古历史】父系氏族(约公元前4000年)原始社会后期,由于生产力的发展,男子在生产中占据了主导地位,掌握了社会财富,母系氏族社会便转化为父系氏族社会。

其特征是,氏族由一个男性祖先和他的子女以及他的男性子孙的后代组成,子孙皆归属父亲。

世系由男性传递,财产也按父系继承。

中国的龙山文化即处于父系氏族社会阶段。

父系氏族公社逐渐形成了。

从此,以父权为中心的个体家庭成为与氏族对抗的力量,原始社会逐渐趋于解体。

男子依靠经济上的优势,在社会生产和生活中占据了统治地位,他们必然要求按照南系计算世系、继承财产,母权制的婚姻秩序被打破了,原来对偶婚制下的从妻而居的传统,为一夫一妻制所取代。

在一夫一妻制下,妇女的劳动局限在家庭之内,以家庭劳动和家庭副业为主,女子在家庭经济中退居于从属地位。

最初,这种小家庭依附于父系大家庭。

生产进一步发展后,小家庭便有了更多的独立性和自主性.氏族社会走到了瓦解的边缘。

“只认识母亲而不认识父亲”的母系氏族社会以父系血缘为纽带组成的生产、生活单位。

有别于母系氏族公社的本质特征是,世系按父系计算,财产由子女继承,男子是家庭和社会的核心,有权支配家庭的财产,并支配家庭的成员。

出现的社会原因在于妇女被排除在社会生产之外,身强力壮的男子转入农牧业和手工业等生产性经济领域,成为社会生产的主要力量,取得支配生活资料的权利,并将个人的生活资料首先转化为私有财产,进而产生了将财产传给子女的需要和实践。

这一历史进程最终以男子娶妻,建立一夫一妻制家庭的形式得以完成。

人口的不断增加,往往分化为若干个父系家庭公社,仍实行生产资料的共有制,但范围大大缩小。

当一夫一妻制个体家庭开始独立生产和生活时,家庭成为社会生产、生活的基本单位,氏族制度走到了历史的尽头。

父系氏族公社存在的时间,一般认为在新石器时代的后期和青铜时代的初期。

龙山文化、良渚文化等是这一时期典型的考古学文化。

宗族制度原始氏族公社的第二个阶段,又称“父权制”。

[键入文字]2017 年高考历史必考知识点:氏族社会历史网的小编给各位考生整理了2017 年高考历史必考知识点:氏族社会,希望对大家有所帮助。

更多的资讯请持续关注历史网。

▲高考历史必考知识点:氏族社会即以血缘为纽带结成的社会基层单位,亦是社会经济的基本单位。

是由血缘关系结合起来的,一个氏族有十几个人,由共同的祖先繁衍下来。

他们居住在一起,使用公有的工具,共同劳动,共同分配食物,没有贫富贵贱的差别。

产生于旧石器时代晚期,氏族之间可以相互通婚。

基本贯穿于新石器时代始终。

▲高考历史必考知识点:氏族社会的结构人是社会的动物,人与动物的根本区别就在于其社会性,在猿到人的转变过程中,不仅伴随着文化和艺术的产生,还导致了氏族制度的形成,氏族社会出现了。

氏族社会初期,以母系血缘为纽带,即母权制,称母系氏族社会。

大约在新石器时代末期,逐渐过渡到以父系血缘为纽带,即父权制,称父系氏族社会。

氏族制度是人类第一个正式的社会组织形式。

氏族是由类人猿的群体转化而来的。

但人类的氏族又不同于类人猿的群体,相对比较固定。

氏族是按同一祖先的亲属关系结合在一起的社会集团,它是原始人的社会组织和经济组织的基本单位,几个有共同血缘关系的氏族,往往联合成为一个大氏族,即所谓的胞族,几个大氏族又常常联合成一个部落,这就构成了所谓的氏族制度。

▲高考历史必考知识点:氏族社会的发展氏族的演变和发展,一般以两种形式出现:由于实行族外婚,一个氏族往往和相邻的一个或几个氏族建立紧密的联系,组成为一个部落或部落联盟;或者随着人口的繁衍增长,一些子族便从原来的母系氏族中分离出来,形成一个又一个“大氏族”或胞族。

1。

氏族公社的演变1 氏族公社与氏族社会的特点氏族公社是继原始群之后出现的以血缘为纽带的人类共同体,是原始社会的高级阶段。

氏族公社的历史分为母系氏族公社和父系氏族公社两个阶段。

由原始群进入母系氏族公社的根本原因,是由于农业的出现和人们开始了定居生活。

农业、定居生活使人们认识到血缘近亲为婚的危害,从而实行族外婚,这样就进入了氏族公社。

氏族社会有以下几个特点:其一,氏族内部实行禁婚,因此族外婚是氏族公社形成的条件和基本标志。

其二,氏族全体成员必须属于同一祖先、同一血缘集团,相互间存在血亲关系。

其三,每一氏族均有特定的名称,有共同的信仰,内部实行原始共产制和民主制,生产资料公有,人们共同劳动,共同生活,共同抚育后代。

每一个氏族既是一个生产单位,也是一个消费单位。

2 氏族制的确立氏族是起源于一个老祖母,有特定的氏族名号,以族外婚为前提,以血缘关系为纽带,具有共同信仰的比较牢固的经济生活的社会单位。

氏族制确立的经济原因是农业开始出现。

随着制造工具技术的改进和生产力水平的提高,过去那种不稳定的、松散的血缘家庭已不适应生产力发展的需要,要求能够经常保持经济联系的、比较稳定的生产集团和生活单位的出现,以保证生产的持续和技术经验的继承和积累,这就是氏族产生的经济基础。

定居和族外婚是氏族制产生的社会基础,随着定居的出现,人们逐渐认识到近亲结婚产生的不良后果,逐渐对婚姻从习惯上进行了限制,即禁止同胞和旁系的兄弟姊妹间的通婚,这种婚姻关系称为族外婚。

3 母系氏族公社初期及其主要遗址母系氏族公社是氏族公社的第一阶段,也是主要阶段。

我国古代的母系氏族公社初期约开始于距今10万年,止于距今约1万年。

这时的人类体质形态已进入“新人”阶段,相当于考古学的旧石器时代晚期。

这一时期我国境内的新人化石及其遗存非常丰富,主要有:柳江人、河套人、山顶洞人、麒麟山人、峙峪人、左镇人。

其中典型代表是山顶洞人。

山顶洞人是1933年在北京周口店龙骨山山顶洞发现的,就体质形态来说,已基本上消除了猿的特征,和现代人的体质形态基本一致,现代人开始形成了。

山顶洞人的生产工具已经有了显著进步,出现了磨光、钻孔技术。

山顶洞人的洞穴中有用火的痕迹,估计已经能人工取火。

1963年在山西峙峪遗址出土了石镞,说明这时的人类已经知道使用弓箭。

弓箭的发明是这一时期人们在劳动技能方面的突出成就,它增强了人类征服自然的能力。

新人时期人们已学会用兽皮缝制衣服,已有爱美的观念,可能已经产生了原始宗教观念。

当时人们过着以渔猎和采集为主的经济生活。

4母系氏族公社发展繁荣阶段及其主要遗址大约距今1万年左右,我国的母系氏族公社进入繁荣阶段,这一时期相当于考古学上的新石器文化时代。

建国以来,我国境内发现的新石器时代文化遗址有6千多处,遍布黄河流域和长江流域。

其代表性文化有仰韶文化和河姆渡文化。

仰韶文化因于1921年首次在河南渑池仰韶村发现而得名,分布地区很广,遍布黄河中上游地区,目前已发现1千多处遗址,距今约5千年到7千年,比较著名的文化遗址有陕西西安半坡氏族遗址。

半坡遗址是母系氏族发展时期最具代表性的文化遗址。

半坡村的原始居民是定居的,以氏族或部落为单位,建立村落。

村落遗址略呈椭圆形。

村落中有一间面积达120平方米左右的大房子,可能是氏族(或部落)首长的住室或氏族(或部落)议事会的场所。

居住区之外有窑场、公共墓地等。

从已发现的墓地来看,没有男女合葬的现象,说明这时的人们是实行两个氏族群婚阶段的族外婚。

族外婚的发展有助于人类的发育和繁衍,并可加强各通婚氏族间的联系、互助,这是人类历史的一大进步。

半坡遗址所反映的母系氏族时期,农业已经出现,处于“锄耕农业”阶段,主要生产工具是石器、陶器等,谷物有粟和稻。

家畜饲养业也已出现,主要是饲养猪和狗,但狩猎和采集在经济生活中仍处于重要的地位。

这时居民的原始手工业已相当发达。

主要手工业有制陶器、石器、骨器、纺织、编织、木工等。

在考古发掘中,发现了上有彩绘的陶器,称之为“彩陶”,说明当时的绘画和雕塑等造型艺术都有发展。

在这一时期的有些陶器上,刻画着一些类似文字的符号。

学术界认为,这可能是中国文字的萌芽。

河姆渡文化因于1973年在浙江余姚县河姆渡村发现而得名,主要分布在浙江东部,距今约6千到7千年,是江南地区迄今发现的最早的新石器文化。

陶器为黑色,发现了“干栏”式建筑遗迹。

5 母系氏族公社的经济生活和社会组织(1)经济生活:母系氏族公社的经济生活以农业为主,原始农业是妇女在采集过程中通过长期观察、试种发现的,农业生产工具以石器为主,石器多经过磨光或穿孔,有石斧、石耜、石铲、石刀、石镰等,还有石磨棒、石磨盘等谷物加工工具。

黄河流域以种粟(谷子)为主,江南地区则普遍种植水稻。

原始农业的发生具有划时代的意义,为人类生活提供了可靠的保证,使人类逐渐定居下来。

原始农业虽然已经发生和发展,但采集依然是人们重要的生活来源。

由于农业生产的需要,人们定居下来,并将捕获的幼小动物豢养起来,从而出现了畜牧业。

家畜饲养业是在狩猎经济的基础上发展起来的,家畜饲养主要有猪、狗等。

渔猎经济在当时仍占相当重要的地位。

随着农业的发展,原始手工业也发生和发展起来。

当时的手工业以制造陶器为主。

仰韶文化以制作精美的彩陶著称,有的陶器上还有几何图案和写实图像。

(2)社会组织:母系氏族公社经历了漫长的发展过程,普遍形成了人口较多、规模较大的长期定居的村落。

西安半坡、临潼姜寨等处就是比较典型的母系氏族公社村落遗址,为我们了解母系氏族公社的社会组织和生活情景提供了宝贵的实物资料。

母系氏族公社的婚姻形态是族外群婚,即两个氏族间互为通婚集团,一个氏族的同辈男子做另一氏族同辈女子的丈夫,反之亦同。

这种族外群婚制,可从仰韶文化等遗址中男女分葬的现象里得到证明。

到母系氏族公社的繁荣阶段,婚姻制度逐渐由族外婚发展到对偶婚。

对偶婚是一男一女之间的不稳定的结合,即一个男子在许多妻子中有一个比较固定的“主妻”,一个女子在许多丈夫中有一个比较固定的“主夫”,不是独占的同居,在对偶婚家庭里,男子从妇而居,所生子女属于女方所在的氏族,它是氏族公社繁荣时期的主要婚姻形式,但这种婚姻仍是比较松散的暂时性的结合,是向一夫一妻制过渡的婚姻形态。

母系氏族公社时期,每个氏族都民主选举自己的首领,负责管理日常事务。

氏族首领都由女性担任,这是由妇女在农业、畜牧业和家庭生活中的主导地位决定的。

氏族成员间完全平等,氏族首领没有任何特权。

母系氏族公社内,财产公有,共同劳动,平均分配,过着原始共产主义的生活。

这是由当时社会生产力水平极度低下决定的,劳动产品无剩余,氏族公社内部只能共同占有劳动产品,平均分配生产资料。

由上述可知,母系氏族公社最突出的一个特征就是“母权制”,人们过着以女子为中心的对偶婚生活,世系按母系计算,财产由母系继承,子女随母而居,妇女在日常生活中占主导地位。

6 图腾从初期母系氏族公社社会起,每个氏族就采用一种动物、植物或无生物作为本氏族的名称,这就是图腾。

仰韶文化陶器上的鸟、鱼、鹿、蛙和人面鱼,可能就是某些氏族的图腾。

图腾在母系氏族极其盛行,以至被某些学者称为图腾时代。

人类在超现实理念的驱使下,极力寻求精神上的寄托,求助于一种超自然的神灵保护自己,图腾是作为一种假设的祖先受到人们崇拜的,其目的是寻求这种与自己有血肉关系的祖先的保佑。

在现实生活中,图腾是祖宗的象征,神圣不可侵犯。

图腾又是氏族的族徽,借此把各个氏族区别开来,这可能与氏族内部的婚姻禁忌有关。

7 父系氏族公社及其主要遗址父系氏族公社是继母系氏族公社之后的一个社会阶段,是由氏族公社向阶级社会过渡的时期。

婚姻形态处于由对偶婚向一夫一妻制过渡阶段。

这时氏族公社开始解体,以男子为中心分裂为若干个大家族,继而分裂为若干个一夫一妻制的家庭,产生了父系家长制。

妻子从夫而居,世系按父系计算,财产由父系继承。

大约在距今4千年左右,黄河流域和长江流域的母系氏族公社逐渐过渡到父系氏族公社。

我国境内发现的这一时期的文化遗存主要有:龙山文化:因首次发现于山东章丘龙山镇的城子崖而得名,主要分布于黄河中下游地区的陕西、河南、山西、山东等省,延续时间较长。

是新石器晚期最有影响的典型文化类型。

大汶口文化:因最早发现于山东泰安大汶口一带而得名,主要分布在山东省和江苏省北部部分地区。

齐家文化:首先发现于甘肃广河齐家坪,主要分布在黄河上游的甘、青地区。

良渚文化:首次发现于浙江余杭良渚镇,主要分布于长江下游的浙江省东部和江苏省南部。

8 父系氏族公社取代母系氏族公社的原因父权制取代母权制的根本原因,是社会生产力的发展以及随之而来的男女在氏族中经济地位的变化。

随着生产力的发展,农业和畜牧业成为人类生活资料的主要来源,这一时期男子的劳动由狩猎和捕鱼转向农业和家畜饲养业,占据了原来女子从事的经济领域,成为氏族主要经济活动的承担者,处于主导地位。

由于经济地位的变化,父权制逐渐取代了母权制。

对偶婚的发展也是父系氏族公社产生的一个重要原因,这时的婚姻形态已由对偶婚向一夫一妻制过渡。

一夫一妻制家庭的出现,是父权制确立的标志。

父权制确立以后,子女随父居住,世系从父系计算,财产也按父系继承,母系氏族公社就逐渐解体了。

9父系氏族公社的经济生活和社会组织(1)经济生活:父系氏族公社时期的社会生产力比母系氏族公社有了进一步的提高,主要表现在以下几个方面:第一,发明了铜器,生产力提高。

大汶口文化、龙山文化和齐家文化遗存中均发现红铜器,多为小型工具或饰物。

这是父系氏族公社时期人们取得的最大成就。

但是,这一时期的生产工具仍以石器、骨器为主,磨制精美,种类也增多。

第二,农业和家畜饲养业都有了很大的发展。

在农业发展的基础上,畜牧业进一步发展起来,并逐渐从农业中分离出来,从而出现了第一次社会大分工。

第三,手工业技术有了提高,出现了冶铜业、丝织业等新兴的手工业部门。

陶器制造有了很大的进步,出现了轮制技术,龙山文化遗址中出土的蛋壳陶,反映了很高的技术水平。

玉骨器的制造是这一时期手工业的突出成就。

手工业逐渐成为独立的生产部门而从农业中分离出来,出现了第二次社会大分工。

(2)社会组织:父系氏族公社时期,人们的生产和生活不再是以氏族为单位,而是以一夫一妻的家庭为单位,氏族的作用日益削弱。

与此同时,随着社会生产力的发展,人们的劳动产品除用于消费之外有了部分剩余,氏族内部产生了贫富分化,私有制开始产生。

由于人们占有的私有财产的多寡不同,人与人之间的原始平等性逐渐消失,不平等的关系也就是阶级对立关系逐渐形成。

几个氏族公社组成一个部落,以后又发展成部落联盟。

父系家族有族长,氏族有氏族酋长,部落有部落首领,部落联盟也有共同的首领,传说中的尧、舜、禹就是著名的部落联盟首领。

部落或部落联盟首领一般采用民主的方法推荐,在相当长的时期内,都是选举贤能有德者担任。