第七章 人格

- 格式:ppt

- 大小:6.43 MB

- 文档页数:67

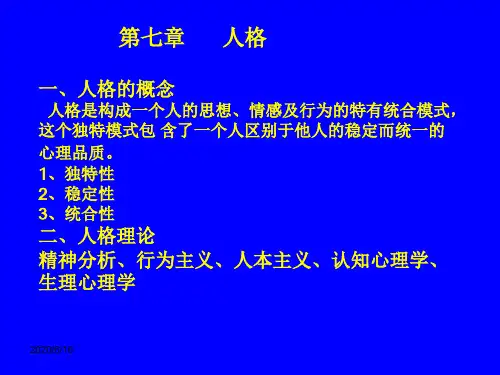

第七章人格教学目标:1.掌握人格的概念、结构2.掌握人格的理论观点及其发展阶段划分3.掌握影响人格形成的因素教学重点:1.人格的概念、结构2.人格的理论观点及其发展阶段划分3.影响人格形成的因素教学难点:1.人格的理论观点及其发展阶段划分2.影响人格形成的因素教学方法:讲授法、讨论法教学时数:2教学过程:一、现代心理学对人格的界定人格是个体内在的动力组织及其相应的行为模式的统一体。

这一界定包含三层含义:第一,人格通常是指一个人外在的行为模式。

第二,人格更是指一个人内在的动力组织。

包括:①稳定的动机;②习惯性的情感体验方式和思维方式;③稳定的态度、信念和价值观等。

第三,人格就是这样一种蕴蓄于中、形诸于外的统一体,这种统一体往往由一些特质所构成,如内外向、独立性、自信心等。

当然表里不一的情况也是常见的,但这种经常性的表里不一本身也是一种统一体,即一种人格特质。

二、人格结构人格结构就是心理学家所研究的人格特质,也就是说应该从哪些维度去分析人格,人格由哪些因素构成。

1.奥尔波特的人格特质理论奥尔波特认为特质是人格的基础,是心理组织的基本建构单位.是每个人以其生理为基础而形成的一些稳定的性格特征。

奥尔波特将人格特质区分为共同特质和个人特质。

共同特质是人所共有的一些特质,所有人都具有这些人格特质,人与人之间部可以在这些特质上分别加以比较,如外向性.任何人都具备这一特质,个体之间的差异只在于不同的人具备此种特质的多寡或强弱不同而已。

个人特质是个人所特有的.代表着个人的独特的行为倾向。

奥尔波特将个人特质视为一种组织结构,每一种特质在这个人的人格结构中处于不同的地位,与其他的特质处于不同的关系之中。

他因而区分了三种不同的个人特质:①首要特质是指最能代表一个人的特点的人格特质,它在个人特质结构中处于主导性的地位,影响着这个人的行为的各个方面。

②中心特质是指能代表一个人的性格的核心成分。

③次要特质是指一个人的某种具体的偏好或反应倾向,如偏好某种颜色的衣服,闲暇时喜欢收拾房间,等等。

第七章人格第七章人格1.“人格”的定义中应包含哪些基本含义?人格是个人在各种交互作用过程中形成的内在动力组织和相应行为模式的统一体。

这一界定包含以下五层含义:第一,人格是指一个人外在的行为模式,即个人与环境(特别是社会环境)的互动方式。

第二,人格是指一个人内在的动力组织,包括:①稳定的动机;②习惯性的情感体验方式和思维方式;③稳定的态度、信念和价值观等。

第三,人格就是这样一种蕴蓄于中、形诸于外的统一体,这种统一体往往由一些特质所构成,如内外向性、独立性、自信心等。

第四,动力组织与行为模式的统一体意味着人格具有整体性、稳定性、复杂性和独特性等特点。

第五,人格既是各种交互作用的结果,也是各种交互作用的过程。

2.特质研究主要解决什么问题,使用了什么策略,得出了哪些基本结论?特质研究主要解决人格结构的问题,即人格由哪些因素构成,应该从哪些维度去分析人格。

理论家们采用因素分析和词汇分析的策略对人格特质进行分析研究,试图了解一个人在多大程度上具有某一特质。

不同的特质理论家找到的特质不同,因而形成了不同的特质理论:奥尔波特的人格特质理论;卡特尔的人格因素论;艾森克的特质理论;“大五”结构和五因素模型。

3.人格形成受遗传影响的主要研究证据有哪些,这些证据是如何获得的?许多心理学家认为,双生子研究是研究人格遗传因素的最好方法。

艾弗洛德鲁斯等人对瑞典12000名双生子人格问卷调查研究,《加州心理调查表》(CPI)对高中生进行的双生子研究和20世纪80年代明尼苏达大学对成年双生子的人格比较等研究为人格形成受遗传影响的论断提供了主要的研究证据。

研究者选择同性别、双双生活在同一家庭环境中的异卵双生子和同卵双生子进行比较,如果研究结果表明同卵双生子比异卵双生子更像,就可以归结为遗传的作用。

但对这一结果还有不同的解释,即同卵双生子比异卵双生子的人格更相似,还可能是因为同卵双生子比异卵生双子受到父母更为相同的对待。

于是心理学家研究那些出生后被分开抚养的同卵双生子,并将研究结果与过去研究的共同抚养的双生子进行了比较,结果发现同卵双生子的人格特点都比异卵双生子的更为接近,进一步证实了遗传对人格形成的作用。

第七章人格的功能什么让人与人之间相似而又互不相同?在相同情境下,具有不同人格特点的个体表现出的行为可能完全不同,其思维和情绪体验也各有差异。

如果将人格的各个维度看作是个体思维、情绪和行为的底层变量,则不同的维度就调控着我们适应某个具体环境的能力。

因此行为是具有功能的结构,我们具体的思维、情绪及行为反应都可以视为某个人格结构的功能。

因此从生理功能到心理、社会功能,都可以纳入人格涉及的范围。

第一节一般功能(一)人格与情绪情绪:是一种躯体和精神的、主观与客观的复杂体验,包括生理唤醒、感觉、认知过程、行为反应等方面。

情绪的产生与情绪反应是人类区别于其他动物的重要特征,人类基本情绪过程及情绪调节中的个体差异非常重要,它影响个体的行为模式和习惯化的思维方式。

情绪特征:1.特定的情景诱发情绪的产生,情景与情绪产生的中介是个体的认知评价;2.情绪是多方面的整合过程,涉及主观体验、行为表达、脑生理生化改变等过程;3.情绪可以作为一种人格维度也可作为范畴来描述。

情绪可被描述为一系列连续分布的情感反应谱系,其两级分别为正向和负向情感。

情绪的发生过程与人格功能情绪发生的过程模型强调情绪开始于对情绪线索的评价。

当情绪线索受到关注并以一定的方式得到评价时,就引发一组同等的有利于作出适应反应的反应倾向。

这些反应倾向包括体验系统、行为系统和生理系统。

每一系统的反应倾向可以被调节,正是这种调节最终形成了外显情绪。

这其中与人格起着重要作用,部分决定了各个体之间情绪上的差异。

1.情绪的前提与个体差异(1)“直接观点”人为情绪是对特定事件直接的反应;“间接观点”指出引起情绪的前提并不是事件或情境,而是对事件或情境的主观评价;最近研究结果支持两者皆可引发情绪反应;(2)高外向性的个体寻找能提高正面情感的已知社会情境;高攻击的个体会寻找具有同样倾向的他人,因而提高了对抗和伴随的情绪反应;神经质得分较高的个体比得分低的个体与他人的争吵更多;——人格所代表的这种认知评价的个体差异在情绪的启动上起着关键作用;2.情绪反应过程与个体差异(1)情绪体验与个体差异:一些个体比其他个体更易于体验到特定的情绪;例如:神经质及焦虑特质较高的个体易于体验到负性情绪,易于焦虑;外向性较高的个体更多地感受到正性的情绪,对于负性的情绪体验不敏感;(2)情绪表达与个体差异:不同个体对同一刺激会表现出不同的情绪行为;例如:外向性和冲动特质比较高的个体会较为明显地表达自己的情绪,如大哭大笑;内向性和严谨性比较明显的个体在情绪表达上则倾向于内敛,较少出现冲动的情绪反应;(3)情绪生理机制的个体差异:情绪的生理反应存在个体差异,主要因为个体在自主神经平衡上表现不同。

第七章 人格1.五因素人格结构的具体表现神经质:(1)情绪不稳定;(2)更多疲劳感;(3)人际关系中更多地担心自己的表现;(4)更容易患“创伤后应激障碍症”,心理创伤体验深刻且持久;(5)更多地自我设障(self-handicapping)……外向性:(1)外向者喜欢聚会——他们定期参加社交活动,使枯燥的聚会具有活力,喜欢交谈。

(2)社会注意(social attention)是外向性最重要的特征。

从外向者的观点看,“人越多越愉快”。

(3)外向者对所处的社会环境更有影响力,通常被假定为领导者;而内向者更像是局外人。

(4)外向的男性对陌生女性更大胆;而内向的男性对女性很羞怯。

(5)外向者更快乐,而且当一个人以外向的态度行事时,更能集中体会到这种积极情感。

(6)外向者喜欢开快车,驾驶时听音乐。

与内向者相比,更多地卷入车祸,甚至是死亡事故中……开放性:(1)喜欢新奇的体验,如尝试新食品,更多的性伴侣;(2)对周围各种信息的接受和加工更容易;(3)对过去经历过的刺激记忆犹新;(4)能回忆起更多的梦,有更多的生动的梦、解决问题的梦……随和性:(1)喜欢用协商解决冲突,而不是总强调自己的权利;(2)更容易从社会冲突中退出,避免不融洽的人际关系;(3)更少受到威胁的伤害;(4)低攻击性;(5)受欢迎,人缘好……尽责性:(1)勤勉的、走在前面的人;(2)努力工作、守时、可信赖;(3)更好的学业和工作绩效;(4)避免破坏规则,更少的不安全性行为;(5)得到更高的社会等级,更多的工作满意感和工作安全感,更多积极的与稳定的社会关系;(6)更稳定与安全的恋爱或婚姻关系……五因素组合的结果:高外向性与低尽责性——酗酒;高神经质、低尽责性与低随和性——冒险性的行为;高尽责性与高情绪稳定性——好的学业成绩;高外向性与低神经质——幸福感;高外向性、高随和性、高尽责性、低神经质、高开放性——领导绩效。

2. 精神分析学说的产生弗洛伊德(1856—1939)毕业于维也纳大学医学院,并获得博士学位,他在大学的研究兴趣是神经生理学和神经病理学,但当时在大学做实验室研究收入不高,于是他就离开大学开私人诊所。