2004-2011年全国各省市中考文言文真题汇编:《世说新语》

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:2

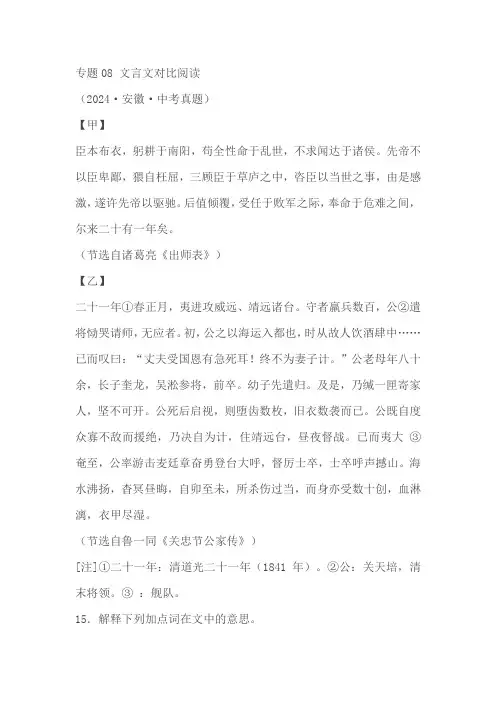

专题08 文言文对比阅读(2024·安徽·中考真题)【甲】臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。

后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

(节选自诸葛亮《出师表》)【乙】二十一年①春正月,夷进攻威远、靖远诸台。

守者羸兵数百,公②遣将恸哭请师,无应者。

初,公之以海运入都也,时从故人饮酒肆中……已而叹曰:“丈夫受国恩有急死耳!终不为妻子计。

”公老母年八十余,长子奎龙,吴淞参将,前卒。

幼子先遣归。

及是,乃缄一匣寄家人,坚不可开。

公死后启视,则堕齿数枚,旧衣数袭而已。

公既自度众寡不敌而援绝,乃决自为计,住靖远台,昼夜督战。

已而夷大③奄至,公率游击麦廷章奋勇登台大呼,督厉士卒,士卒呼声撼山。

海水沸扬,杳冥昼晦,自卯至未,所杀伤过当,而身亦受数十创,血淋漓,衣甲尽湿。

(节选自鲁一同《关忠节公家传》)[注]①二十一年:清道光二十一年(1841年)。

②公:关天培,清末将领。

③:舰队。

15.解释下列加点词在文中的意思。

(1)臣本布衣布衣:(2)三顾臣于草庐之中顾:(3)终不为妻子计计:(4)公既自度众寡不敌而援绝度:16.文中画波浪线的部分有两处需要断句,请在相应位置用“/”标出。

丈夫受国恩有急死耳!17.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)尔来二十有一年矣。

(2)公遣将恸哭请师,无应者。

18.诸葛亮和关天培有哪些共同的精神品质?请结合【甲】【乙】文段概括并简要分析。

(2024·甘肃·中考真题)阅读下面文言文,完成题目。

【甲】富贵不能淫景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

”孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。

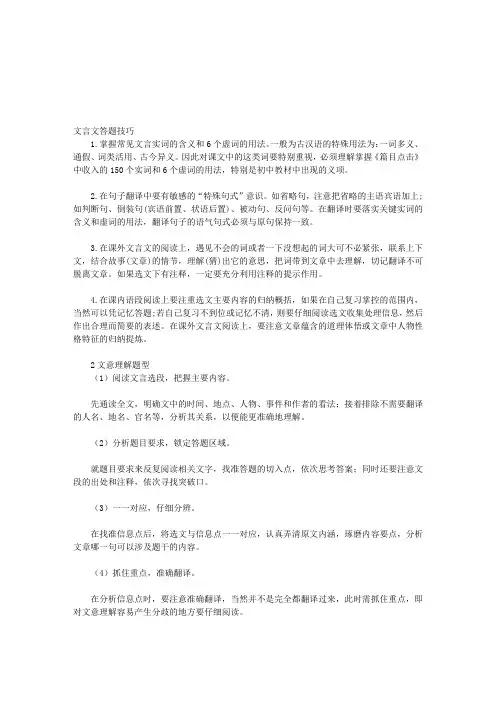

文言文答题技巧1.掌握常见文言实词的含义和6个虚词的用法。

一般为古汉语的特殊用法为:一词多义、通假、词类活用、古今异义。

因此对课文中的这类词要特别重视,必须理解掌握《篇目点击》中收入的150个实词和6个虚词的用法,特别是初中教材中出现的义项。

2.在句子翻译中要有敏感的“特殊句式”意识。

如省略句,注意把省略的主语宾语加上;如判断句、倒装句(宾语前置、状语后置)、被动句、反问句等。

在翻译时要落实关键实词的含义和虚词的用法,翻译句子的语气句式必须与原句保持一致。

3.在课外文言文的阅读上,遇见不会的词或者一下没想起的词大可不必紧张,联系上下文,结合故事(文章)的情节,理解(猜)出它的意思,把词带到文章中去理解,切记翻译不可脱离文章。

如果选文下有注释,一定要充分利用注释的提示作用。

4.在课内语段阅读上要注重选文主要内容的归纳概括,如果在自己复习掌控的范围内,当然可以凭记忆答题;若自己复习不到位或记忆不清,则要仔细阅读选文收集处理信息,然后作出合理而简要的表述。

在课外文言文阅读上,要注意文章蕴含的道理体悟或文章中人物性格特征的归纳提炼。

2文意理解题型(1)阅读文言选段,把握主要内容。

先通读全文,明确文中的时间、地点、人物、事件和作者的看法;接着排除不需要翻译的人名、地名、官名等,分析其关系,以便能更准确地理解。

(2)分析题目要求,锁定答题区域。

就题目要求来反复阅读相关文字,找准答题的切入点,依次思考答案;同时还要注意文段的出处和注释,依次寻找突破口。

(3)一一对应,仔细分辨。

在找准信息点后,将选文与信息点一一对应,认真弄清原文内涵,琢磨内容要点,分析文章哪一句可以涉及题干的内容。

(4)抓住重点,准确翻译。

在分析信息点时,要注意准确翻译,当然并不是完全都翻译过来,此时需抓住重点,即对文意理解容易产生分歧的地方要仔细阅读。

(5)联系全文,整体分析。

站在全文的高度综合理解文意,整体分析,不可以偏概全。

(6)表述正确,文字简练。

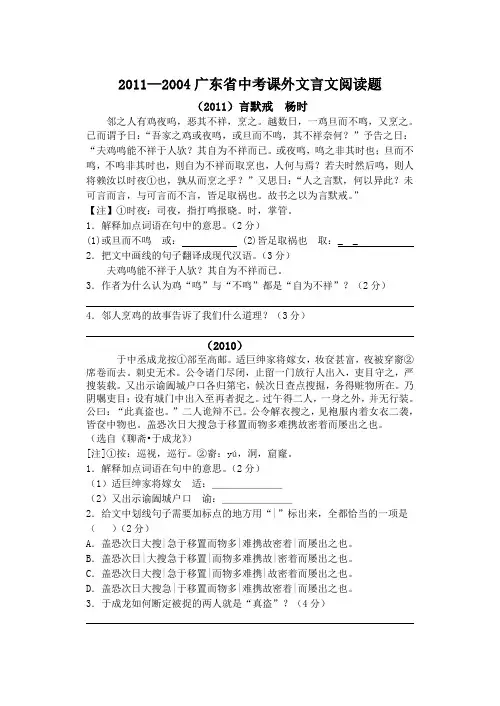

2011—2004广东省中考课外文言文阅读题(2011)言默戒杨时邻之人有鸡夜呜,恶其不祥,烹之。

越数日,一鸡旦而不鸣,又烹之。

已而谓予日:“吾家之鸡或夜鸣,或旦而不鸣,其不祥奈何?”予告之日:“夫鸡鸣能不祥于人欤?其自为不祥而已。

或夜鸣,鸣之非其时也;旦而不鸣,不呜非其时也,则自为不祥而取烹也,人何与焉?若夫时然后鸣,则人将赖汝以时夜①也,孰从而烹之乎?”又思日:“人之言默,何以异此?未可言而言,与可言而不言,皆足取祸也。

故书之以为言默戒。

”【注】①时夜:司夜,指打鸣报晓。

时,掌管。

1.解释加点词语在句中的意思。

(2分)(1)或旦而不鸣或: (2)皆足取祸也取:_ _ 2.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(3分)夫鸡鸣能不祥于人欤?其自为不祥而已。

3.作者为什么认为鸡“鸣”与“不鸣”都是“自为不祥”?(2分)4.邻人烹鸡的故事告诉了我们什么道理?(3分)(2010)于中丞成龙按①部至高邮。

适巨绅家将嫁女,妆奁甚富,夜被穿窬②席卷而去。

刺史无术。

公令诸门尽闭,止留一门放行人出入,吏目守之,严搜装载。

又出示谕阖城户口各归第宅,候次日查点搜掘,务得赃物所在。

乃阴嘱吏目:设有城门中出入至再者捉之。

过午得二人,一身之外,并无行装。

公曰:“此真盗也。

”二人诡辩不已。

公令解衣搜之,见袍服内着女衣二袭,皆奁中物也。

盖恐次日大搜急于移置而物多难携故密着而屡出之也。

(选自《聊斋•于成龙》)[注]①按:巡视,巡行。

②窬:yú,洞,窟窿。

1.解释加点词语在句中的意思。

(2分)(1)适巨绅家将嫁女适:_______(2)又出示谕阖城户口谕:_______2.给文中划线句子需要加标点的地方用“|”标出来,全都恰当的一项是()(2分)A.盖恐次日大搜|急于移置而物多|难携故密着|而屡出之也。

B.盖恐次日|大搜急于移置|而物多难携故|密着而屡出之也。

C.盖恐次日大搜|急于移置|而物多难携|故密着而屡出之也。

D.盖恐次日大搜急|于移置而物多|难携故密着|而屡出之也。

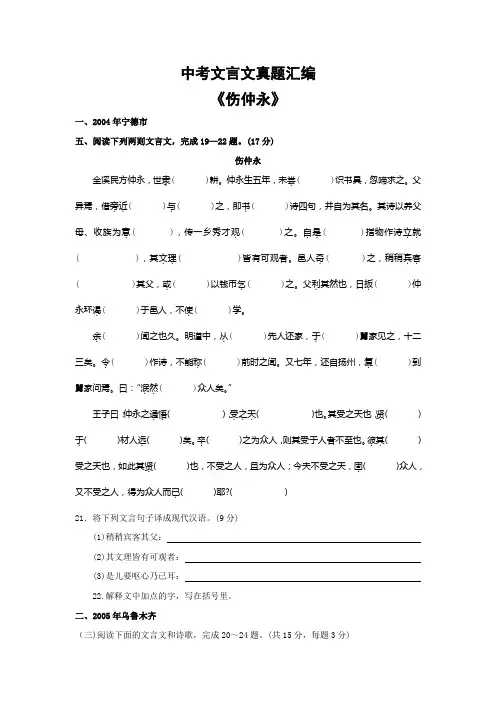

中考文言文真题汇编《伤仲永》一、2004年宁德市五、阅读下列两则文言文,完成19—22题。

(17分)伤仲永金溪民方仲永,世隶.( )耕。

仲永生五年,未尝.( )识书具,忽啼求之。

父异焉,借旁近..( )与.( )之,即书.( )诗四句,并自为其名。

其诗以养父母、收族为意.( ),传一乡秀才观.( )之。

自是..( )指物作诗立就..( ),其文理..( )皆有可观者。

邑人奇.( )之,稍稍宾客..( )其父,或.( )以钱币乞.( )之。

父利.其然也,日扳.( )仲永环谒.( )于邑人,不使.( )学。

余.( )闻之也久。

明道中,从.( )先人还家,于.( )舅家见之,十二三矣。

令.( )作诗,不能称.( )前时之闻。

又七年,还自扬州,复.( )到舅家问焉。

曰:“泯然..( )众人矣。

” 王子曰:仲永之通悟..( ),受之天...( )也。

其受之天也,贤.( )于.( )材人远.( )矣。

卒.( )之为众人,则其受于人者不至也。

彼其..( )受之天也,如此其贤.( )也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固.( )众人,又不受之人,得为众人而已.( )耶?( ) 21.将下列文言句子译成现代汉语。

(9分)(1)稍稍宾客其父:(2)其文理皆有可观者:(3)是儿要呕心乃已耳:22.解释文中加点的字,写在括号里。

二、2005年乌鲁木齐(三)阅读下面的文言文和诗歌,完成20~24题。

(共15分,每题3分)伤仲永王安石金溪民方仲永,世隶耕。

仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。

父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。

其诗以养父母、收族为意,传一乡有才观之。

自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

邑人奇之,稍宾客其父,或以钱币乞之。

父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。

明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。

令作诗,不能称前时之闻。

又七年,还自扬州,复到舅家问焉。

曰:“泯然众人矣。

”王子曰:仲永之通悟,受之天也。

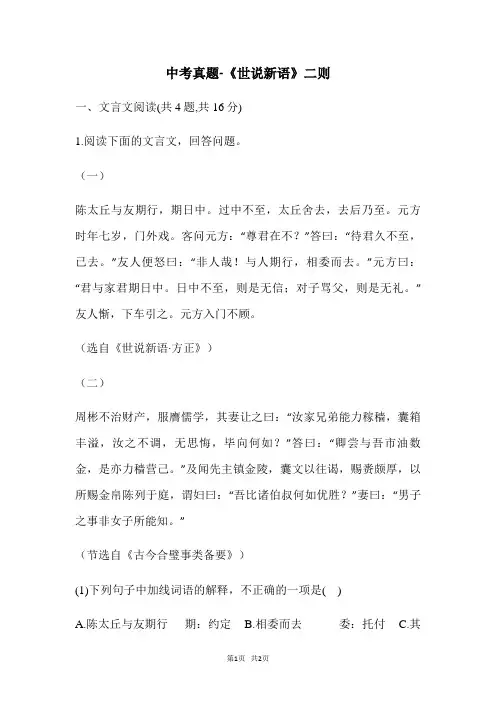

中考真题-《世说新语》二则一、文言文阅读(共4题,共16分)1.阅读下面的文言文,回答问题。

(一)陈太丘与友期行,期日中。

过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。

”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。

”元方曰:“君与家君期日中。

日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

”友人惭,下车引之。

元方入门不顾。

(选自《世说新语·方正》)(二)周彬不治财产,服膺儒学,其妻让之曰:“汝家兄弟能力稼穑,囊箱丰溢,汝之不调,无思悔,毕向何如?”答曰:“卿尝与吾市油数金,是亦力穑营己。

”及闻先主镇金陵,囊文以往谒,赐赉颇厚,以所赐金帛陈列于庭,谓妇曰:“吾比诸伯叔何如优胜?”妻曰:“男子之事非女子所能知。

”(节选自《古今合璧事类备要》)(1)下列句子中加线词语的解释,不正确的一项是( )A.陈太丘与友期行期:约定B.相委而去委:托付C.其妻让之日让:责备 D.卿尝与吾市油数金市:买(2)下列各句中,加线词的意义和用法相同的一项是( )A.太丘舍去,去后乃至乃不知有汉,无论魏、晋B.日中不至,则是无信至则无可用,放之山下C.汝之不调,无思悔,毕向何如无丝竹之乱耳D.以所赐金帛陈列于庭然少蕴藉,不修威仪,亦以此见轻(3)把文言文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)友人惭,下车引之。

元方入门不顾。

______(2)囊文以往谒,赐赉颇厚。

______(4)上文中,陈元方和周彬的故事分别说明了什么道理?请简要概括,每点不超过10字。

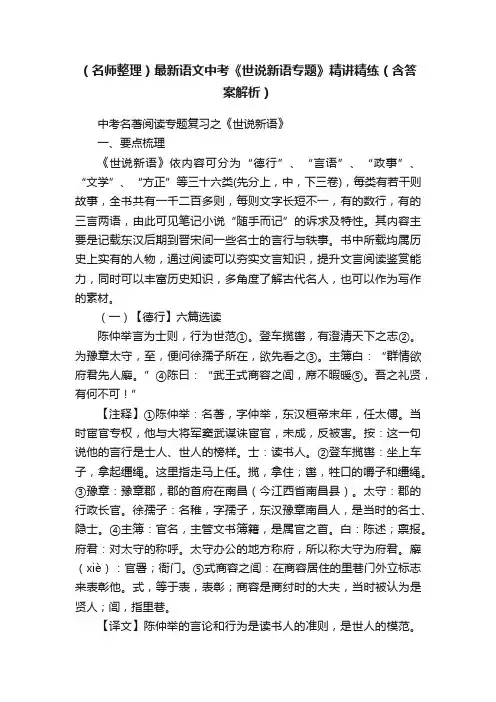

(名师整理)最新语文中考《世说新语专题》精讲精练(含答案解析)中考名著阅读专题复习之《世说新语》一、要点梳理《世说新语》依内容可分为“德行”、“言语”、“政事”、“文学”、“方正”等三十六类(先分上,中,下三卷),每类有若干则故事,全书共有一千二百多则,每则文字长短不一,有的数行,有的三言两语,由此可见笔记小说“随手而记”的诉求及特性。

其内容主要是记载东汉后期到晋宋间一些名士的言行与轶事。

书中所载均属历史上实有的人物,通过阅读可以夯实文言知识,提升文言阅读鉴赏能力,同时可以丰富历史知识,多角度了解古代名人,也可以作为写作的素材。

(一)【德行】六篇选读陈仲举言为士则,行为世范①。

登车揽辔,有澄清天下之志②。

为豫章太守,至,便问徐孺子所在,欲先看之③。

主簿白:“群情欲府君先人廨。

”④陈曰:“武王式商容之闾,席不暇暖⑤。

吾之礼贤,有何不可!”【注释】①陈仲举:名著,字仲举,东汉桓帝末年,任太傅。

当时宦官专权,他与大将军窦武谋诛宦官,未成,反被害。

按:这一句说他的言行是士人、世人的榜样。

士:读书人。

②登车揽辔:坐上车子,拿起缰绳。

这里指走马上任。

揽,拿住;辔,牲口的嚼子和缰绳。

③豫章:豫章郡,郡的首府在南昌(今江西省南昌县)。

太守:郡的行政长官。

徐孺子:名稚,字孺子,东汉豫章南昌人,是当时的名士、隐士。

④主簿:官名,主管文书簿籍,是属官之首。

白:陈述;禀报。

府君:对太守的称呼。

太守办公的地方称府,所以称大守为府君。

廨(xiè):官署;衙门。

⑤式商容之闾:在商容居住的里巷门外立标志来表彰他。

式,等于表,表彰;商容是商纣时的大夫,当时被认为是贤人;闾,指里巷。

【译文】陈仲举的言论和行为是读书人的准则,是世人的模范。

他初次做官,就有志刷新国家政治。

出任豫章太守时,一到郡,就打听徐孺子的住处,想先去拜访他。

主簿禀报说:“大家的意思是希望府君先进官署视事。

”陈仲举说:“周武王刚战胜殷,就表彰商容,当时连休息也顾不上。

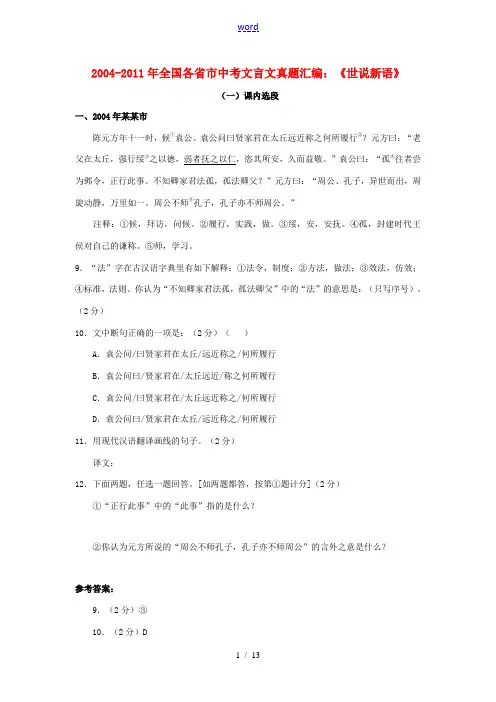

2004-2011年全国各省市中考文言文真题汇编:《世说新语》(一)课内选段一、2004年某某市陈元方年十一时,候①袁公。

袁公问曰贤家君在太丘远近称之何所履行②?元方曰:“老父在太丘,强行绥③之以德,弱者抚之以仁,恣其所安,久而益敬。

”袁公曰:“孤④往者尝为邺令,正行此事。

不知卿家君法孤,孤法卿父?”元方曰:“周公、孔子,异世而出,周旋动静,万里如一。

周公不师⑤孔子,孔子亦不师周公。

”注释:①候,拜访,问候。

②履行,实践,做。

③绥,安,安抚。

④孤,封建时代王侯对自己的谦称。

⑤师,学习。

9.“法”字在古汉语字典里有如下解释:①法令,制度;②方法,做法;③效法,仿效;④标准,法则。

你认为“不知卿家君法孤,孤法卿父”中的“法”的意思是:(只写序号)。

(2分)10.文中断句正确的一项是:(2分)()A.袁公问/曰贤家君在太丘/远近称之/何所履行B.袁公问曰/贤家君在/太丘远近/称之何所履行C.袁公问/曰贤家君在/太丘远近称之/何所履行D.袁公问曰/贤家君在太丘/远近称之/何所履行11.用现代汉语翻译画线的句子。

(2分)译文:12.下面两题,任选一题回答。

[如两题都答,按第①题计分](2分)①“正行此事”中的“此事”指的是什么?②你认为元方所说的“周公不师孔子,孔子亦不师周公”的言外之意是什么?参考答案:9.(2分)③10.(2分)D11.(2分)对于贫弱的人,用仁义抚尉他们(用仁义安抚贫弱的人)12.(2分)①强者绥之以德,弱者抚之以仁,恣其所安②家君没有效法袁公,袁公也没有效法家君二、2004年某某市出行守时,交往守礼,乃基本的做人之道,但有时也会有相反的情况发生。

请读下面这则故事。

陈太丘与友期X义庆陈太丘与友期行,期日中。

过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:“君在不?”答曰:“待君久不至,已去。

”友便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。

”元方曰:“君与家君期日中,日中不至,则是无言;对子骂父,则是无礼。

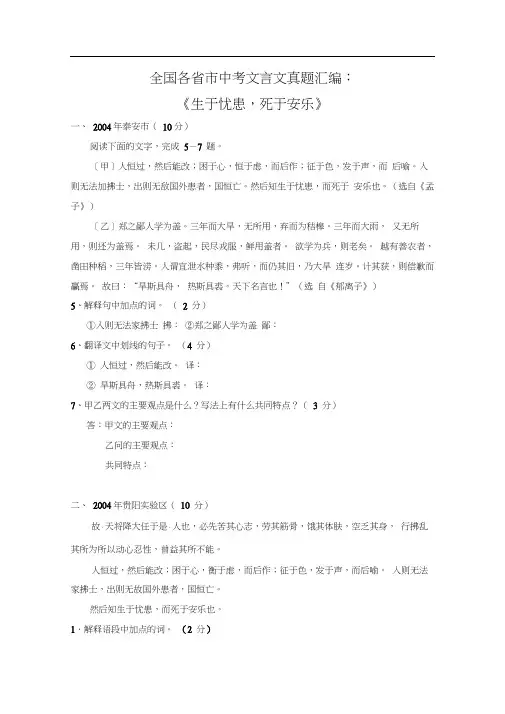

全国各省市中考文言文真题汇编:《生于忧患,死于安乐》一、2004年泰安市(10分)阅读下面的文字,完成5-7 题。

[甲]人恒过,然后能改;困于心,恒于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

入则无法加拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。

(选自《孟子》)[乙]郑之鄙人学为盖。

三年而大旱,无所用,弃而为秸槔。

三年而大雨,又无所用,则还为盖焉。

未几,盗起,民尽戎服,鲜用盖者。

欲学为兵,则老矣。

越有善农者,凿田种稻,三年皆涝。

人谓宜泄水种黍,弗听,而仍其旧,乃大旱连岁。

计其获,则偿歉而赢焉。

故曰:“旱斯具舟,热斯具裘。

天下名言也!”(选自《郁离子》)5、解释句中加点的词。

(2 分)①入则无法家拂士拂:②郑之鄙人学为盖鄙:6、翻译文中划线的句子。

(4 分)① 人恒过,然后能改。

译:② 旱斯具舟,热斯具裘。

译:7、甲乙两文的主要观点是什么?写法上有什么共同特点?(3 分)答:甲文的主要观点:乙问的主要观点:共同特点:二、2004年贵阳实验区(10 分)故.天将降大任于是.人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

入则无法家拂士,出则无故国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。

1.解释语段中加点的词。

(2 分)①故②是2.翻译“然后知生于忧患,而死于安乐也”这个句子。

(2 分)3.语段主要论述了凡是能担天下大任的人才,都必须经受一定的磨炼,这样才能取得“曾益其所不能”的效果或成就。

请紧扣这一论述,任意举一个恰当的事例作论据。

(所举事例必须包括人名、所受的磨炼、取得的成就)(2 分)4.语段说:“人恒过,然后能改” ,有人对这句话持不同见解。

请阅读下面链接材料后,结合自己的思考谈一点你的看法。

(2 分)(相关链接材料)有些错误没机会改正日前,48 岁的喜剧演员牛振华因酒后驾车惨遭不幸。

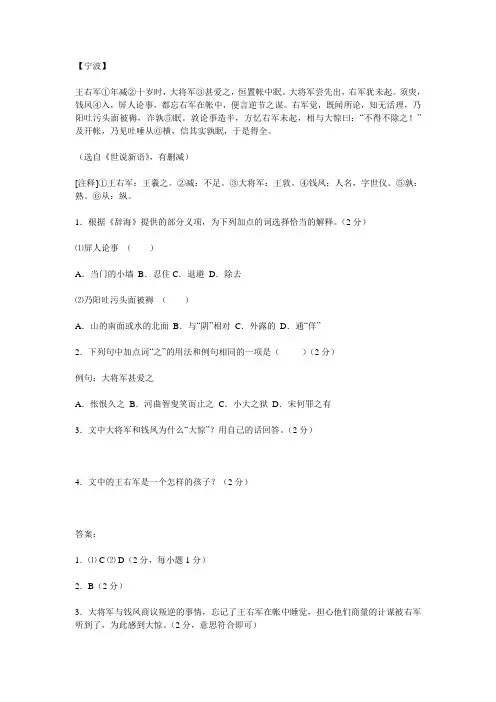

【宁波】王右军①年减②十岁时,大将军③甚爱之,恒置帐中眠。

大将军尝先出,右军犹未起。

须臾,钱凤④入,屏人论事,都忘右军在帐中,便言逆节之谋。

右军觉,既闻所论,知无活理,乃阳吐污头面被褥,诈孰⑤眠。

敦论事造半,方忆右军未起,相与大惊曰:“不得不除之!”及开帐,乃见吐唾从⑥横,信其实孰眠,于是得全。

(选自《世说新语》,有删减)[注释]①王右军:王羲之。

②减:不足。

③大将军:王敦。

④钱凤:人名,字世仪。

⑤孰:熟。

⑥从:纵。

1.根据《辞海》提供的部分义项,为下列加点的词选择恰当的解释。

(2分)⑴屏人论事()A.当门的小墙B.忍住C.退避D.除去⑵乃阳吐污头面被褥()A.山的南面或水的北面B.与“阴”相对C.外露的D.通“佯”2.下列句中加点词“之”的用法和例句相同的一项是()(2分)例句:大将军甚爱之A.怅恨久之B.河曲智叟笑而止之C.小大之狱D.宋何罪之有3.文中大将军和钱凤为什么“大惊”?用自己的话回答。

(2分)4.文中的王右军是一个怎样的孩子?(2分)答案:1.⑴ C ⑵ D(2分,每小题1分)2.B(2分)3.大将军与钱凤商议叛逆的事情,忘记了王右军在帐中睡觉,担心他们商量的计谋被右军听到了,为此感到大惊。

(2分,意思符合即可)4. 机智(聪明)、沉着(冷静、镇定)(2分)【温州】李世民畏魏征征状貌不逾中人,而有胆略,善回①人主意,每犯颜苦谏;或逢上②怒甚,征神色不移,上亦为霁威③。

尝谒告④上冢,还,言于上日:“人言陛下欲幸南山,外皆严装已毕,而竞不行,何也?”上笑日:“初实有此心,畏卿嗔,敌中辍耳。

”上尝得佳鹞⑤,自臂⑥之,望见征来,匿怀中;征奏事固⑦久不已,鹞竞死怀中。

(选自《资治通鉴》)[注释]①回:回转,扭转。

②上:指唐太宗李世民。

③霁威:息怒。

④谒告:请假。

⑤鹞:猛禽。

⑥臂:手臂,这里的意思是用手臂架着。

⑦固:故意1.解释下列句中加点的词。

(4分)(1)善回人主意(2)故中辍耳(3)外皆严装已毕(4)上尝得佳鹞2.用现代汉语写出下面句子的意思。

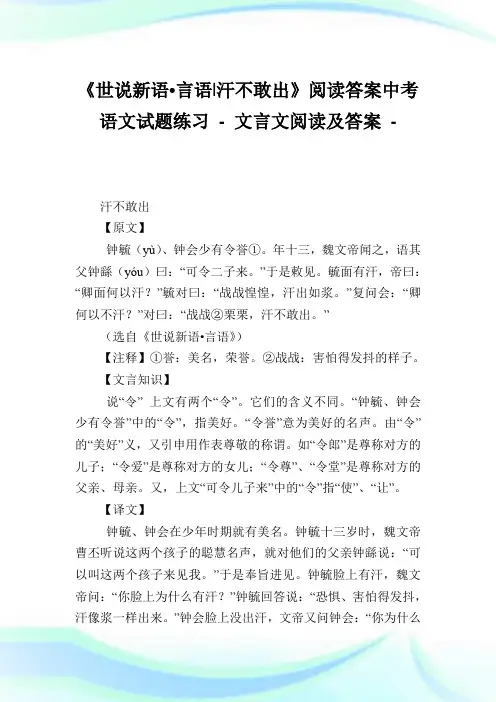

《世说新语•言语|汗不敢出》阅读答案中考语文试题练习- 文言文阅读及答案-汗不敢出【原文】钟毓(yù)、钟会少有令誉①。

年十三,魏文帝闻之,语其父钟繇(yóu)曰:“可令二子来。

”于是敕见。

毓面有汗,帝曰:“卿面何以汗?”毓对曰:“战战惶惶,汗出如浆。

”复问会:“卿何以不汗?”对曰:“战战②栗栗,汗不敢出。

”(选自《世说新语•言语》)【注释】①誉:美名,荣誉。

②战战:害怕得发抖的样子。

【文言知识】说“令” 上文有两个“令”。

它们的含义不同。

“钟毓、钟会少有令誉”中的“令”,指美好。

“令誉”意为美好的名声。

由“令”的“美好”义,又引申用作表尊敬的称谓。

如“令郎”是尊称对方的儿子;“令爱”是尊称对方的女儿;“令尊”、“令堂”是尊称对方的父亲、母亲。

又,上文“可令儿子来”中的“令”指“使”、“让”。

【译文】钟毓、钟会在少年时期就有美名。

钟毓十三岁时,魏文帝曹丕听说这两个孩子的聪慧名声,就对他们的父亲钟繇说:“可以叫这两个孩子来见我。

”于是奉旨进见。

钟毓脸上有汗,魏文帝问:“你脸上为什么有汗?”钟毓回答说:“恐惧、害怕得发抖,汗像浆一样出来。

”钟会脸上没出汗,文帝又问钟会:“你为什么不出汗?”钟会回答:“害怕得发抖,汗不敢出。

”【阅读训练】1. 解释句中加点词语(1)敕见(2)惶2.给下列加点的词选择正确的义项(1)钟毓、钟会少有令誉。

()(2)可令二子来。

()A.命令B.使,让C.善,美好D.县令3.翻译(1)战战惶惶,汗出如浆。

(2)卿何以不汗?4.文中的钟毓是个怎样的人?【参考答案】1.(1)皇帝下诏书接见(2)恐惧4.钟毓是个诚实的人。

智多谋。

部编版中考文言文复习专题练习班级:姓名:学号:得分:一、《世说新语》两则刘义庆咏雪【参考译文】一个寒冷的下雪天,谢大傅把家人聚集在一起,跟侄儿侄女等小辈谈论文章的义理。

不久,雪下得急了,谢太傅高兴地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么呢?”他次兄的长子胡儿说:“把盐撒在空中大体可以相比。

”他长兄的女儿谢道银说:“不如比作柳絮乘风漫天飞舞。

”太傅高兴得笑了起来。

谢道韫是谢太傅大哥谢无奕的女儿,是左将军王凝之的妻子。

陈太丘与友期【参考译文】陈太丘跟一位朋友相约同行,约定的时间是正午时分。

正午已过,(友人)没到,太丘丢下(他)而离开了。

太丘走后,(友人)才到。

陈元方那年七岁,正在门外玩耍。

友人问元方:“令尊在不在?”元方答道:“等您很久您没到,他已经离开了。

”朋友便生气了:“不是人啊!和我相约同行,(却)丢下我走了。

”元方说:“您跟我父亲约好正午同行,您正午时不到,就是不讲信用;对着儿子骂他的父亲,就是没有礼貌。

”友人感到惭愧,下车拉元方,元方走进自己家的大门,不回头看。

阅读《咏雪》完成1~6题。

(20分)第一组题目:1.下列句子中,加点词的意义相同的一组是()(3分)A.谢太傅寒雪日内集./沙鸥翔集.B.与.儿女讲论文义/未复有能与.其奇者C.撒盐空.中差可拟/空.谷传响D.未.若柳絮因风起/未.尝稍降辞色2.把“谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义”翻译成现代汉语。

(4分)3.下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是()(3分)A.“柳絮因风起”写出了雪花的轻盈姿态,如同柳絮般乘风漫天飞舞,富有美感。

B.“撒盐空中”体现了雪粒直落的沉重感,更为真切描摹了“雪骤”的猛烈密集。

C.“公大笑乐”全是因为胡儿充满童真的回答把谢太傅逗乐了,他们一家其乐融融。

D.本文最后补充交代了谢道韫的身份,她是谢无奕的女儿,也是左将军王凝之的妻子。

第二组题目:4.下列句子中,加点词的意义相同的一组是()(3分)A.谢太傅寒雪.日内集/独往湖心亭看雪.B.撒盐空中差可.拟/可.以为师矣C.与儿女讲论文.义/手把文.书口称敕D.未若.柳絮因风起/求闻之若.此5.用现代汉语翻译下列句子(4分)(1)公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”(2)兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。

2004年全国重点省市中考文言文试题精选精解一、长沙市阅读《醉翁亭记》和《岳阳楼记》选段,按要求答题。

(甲)至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。

临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。

宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。

苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

已而夕阳在山,人影散乱,大守归而宾客从也。

树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。

然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

醉能同其乐醒能述以文者大守也太守谓谁庐陵欧阳修也。

(乙)若夫霪雨露靠,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐耀,山岳潜形;商旅不行,墙倾揖摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。

登斯楼也,则有去国还乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。

而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉壁,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟乎!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以已悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。

是进亦忧,退亦忧。

然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。

噫!微斯人,吾谁与归?1.解释下列加点的词。

A.负者歌于途负 (背着) B.杂然而前陈者陈 (摆放)C 去国还乡去 (离开)D 长烟一空一 (全)2.翻译下列句子。

①微斯人,吾谁与归? 译:没有这种人,我同谁一道呢?②人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

译:游人只知道跟着太守游玩的乐趣,却不知道太守以他们的快乐为快乐啊3.用“/”给文中画线文字断句(小要求加标点符号)醉能同其乐/醒能述以文者/太守也/太守谓谁/庐陵欧阳修也4.下列说法有误的一项是答:(D)A.《岳阳搂记)表达了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负。

2004年山东各地区中考语文文言文阅读试题汇编公输盘为楚造云梯之械,成,将以攻宋。

子墨子闻之,起于齐,行十日十夜而至于郢,见公输盘。

公输盘曰:“夫子何命焉为?”子墨子曰:“北方有侮臣者,愿借子杀之。

”公输盘不说。

子墨子曰:“请献十金。

”公输盘曰:“吾义固不杀人。

”子墨子起,再拜,曰:“请说之。

吾从北方闻子为梯,将以攻宋。

宋何罪之有?荆国有余于地而不足于民,杀所不足而争所有余,不可谓智。

宋无罪而攻之,不可谓仁。

知而不争,不可谓忠。

争而不得,不可谓强。

义不杀少而杀众,不可谓知类。

”公输盘服。

12、用“|”标示下面语句朗读的语意停顿。

(每句只要标一处)(2分)(1)公输盘为楚造云梯之械(2)宋无罪而攻之13、解释加点的词语。

(2分)(1)起.于齐()(2)请说.之()(3)吾从北方闻子为.梯()(4)不可谓知.类()14、下面加点词意义和用法相同的一项是()。

(2分)A、知而.不争面山而.居B、见.公输盘动乎其言而见.乎其文C、愿借子杀之.呼尔而与之.D、吾义固.不杀人固.国不以山溪之险15、墨子“起于齐,行十日十夜而至于郢,见公输盘”的目的是___________________,体现了墨子_______________________的主张。

(2分)16、“北方有侮臣者,愿借子杀之。

”墨子真的要请公输盘替他做这件事吗?请简答。

(2分)【参考答案】12、(1)公输盘/为楚造云梯之械(2)宋无罪/而攻之(2分,每小题1分)13、(1)出发(动身)(2)解释(3)制造(4)明白事理(4分,每小题1分)14、C(2分)15、阻止楚国攻打宋国非攻(反对侵略战争、反对不义战争)(4分,每空2分,意思对即可)16、当然不是。

其实墨子是先用激将法,诱使对方说出“吾义固不杀人”,然后指出对方行为与观点相违背,从而使对方陷入自相矛盾中而无法争辩。

(或墨子是采用以子之矛攻子之盾的方法使公输盘理屈词穷)(4分,意思对即可)【参考译文】公输盘替楚国造云梯这种器械,制造成功后,准备会用来攻打宋国。

《世说新语》比较阅读:

一、〔甲〕陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。

”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。

”元方曰:“君与家君期日中。

日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

(选自课文《陈太丘与友期》)

〔乙〕郭亻及始至行部①,到西河美稷②,有童儿数百,各骑竹马,道次迎拜。

亻及问:“儿曹何自远来?”对曰:“闻使君到,喜,故来奉迎。

”亻及辞谢之。

及事讫,诸儿复送至郭外,问“使君何日当还”。

亻及请别驾从事③,计日告之。

行部既还,先期一日,亻及为违信于诸儿,遂止于野亭④,须期乃入。

其为人若此。

(选自《后汉书·郭亻及传》,略有改动)

【注释】①〔郭伋(jí)始至行部〕郭伋刚担任并州牧,首次出巡。

行部,出巡。

②〔西河美稷〕地名。

③〔别驾从事〕部下官吏。

④〔野亭〕郊野外的亭子。

1.下列加点词语的解释不正确

...的一项是()(2分)

A.太丘舍去

..(不讲信用)

..(舍弃、丢下) B.则是无信

C.及事讫.(完毕)

D.先期.一日(约定的日期)

2.下列各组句子中加点虚词的意义和用法相同的一项是()(2分)

A.相委而.去杂然而.前陈者

B.计日告之.传一乡秀才观之.

C.遂止于.野亭骈死于.槽枥之间

D.其.为人若此安陵君其.许寡人3.用现代汉语翻译下面的句子。

(2分)

客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。

”

译文:

4.文段理解。

(5分)

(1)甲、乙两文告诉了我们一个同样的道理:______________________。

但从选材角度看,甲文选取的是友人“无信”“无礼”的反面例子,乙文选取的是__________________的正面例子;从表达方式看,甲文侧重____________,乙文侧重叙述。

(3分)

(2)从甲、乙两文的故事中,你还得到了哪些新的启示?(就一个或两个故事来谈均可,至少两条)(2分)

二、 (甲)陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:“尊君在不?”答目:“待君久不至,已去。

”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。

”元方日“君与家君待日中。

日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

(刘义庆《世说新语·陈太丘与友期》)

(乙)魏文侯与虞人①期猎。

是日,饮酒乐,天雨。

文侯将出,左右日:“今日饮酒乐,天又雨,公将焉之。

,”文侯日:“吾与虞人期猎,虽乐,岂可不一会期哉?”乃往,身自罢之。

(司马光《资治通鉴·魏文侯书》) 【注释】①虞(yǘ)人:侍卫。

②焉之:到哪里。

1、下面各组加点词语解释正确的一项是(2分)()

A 陈太丘与友期行(期待)

B 去后乃至(才)

魏文侯与虞人期猎(约定}) 乃往,身自罢之(于是,就)

C 元方入门不顾(照顾)

D 中不至,太丘舍去(去……地方)

足日,饮酒乐,天雨(这) 天又雨,公将焉之(下雨) 2.翻译下面句子。

(4分)

①君与家君期日中。

日中不至,则是无信。

________________________________________________________________

②虽乐,岂可不一会期哉7

________________________________________________________________ 3.(甲) (乙)两文表现的共同主题是什么?读两文后你最大的感受是什么?(4分) 主题: ______________________________________________________

感受: _____________________________________________________。