第17章Brunnstrom技术

- 格式:ppt

- 大小:5.20 MB

- 文档页数:20

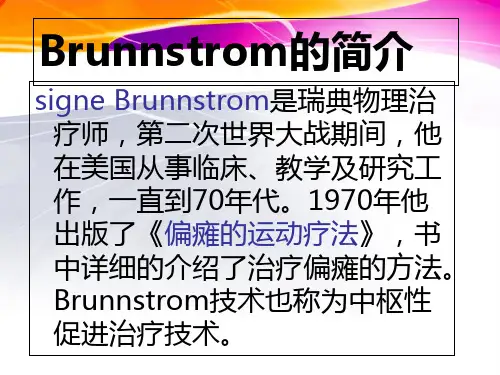

Brunnstrom技术Brunnstrom技术Brunnstrom技术是由瑞典物理治疗师SigneBrunnstrom在20世纪70年代综合临床观察和应⽤的基础上,提出了脑损伤后恢复的6个阶段,并创⽴的⼀套治疗脑损伤后运动障碍的⽅法。

定义:在中枢神经系统损伤初期,利⽤协同运动等病理运动模式和反射模式作为促进⼿段,然后再把这些运动模式逐步修整成功能性运动,以恢复运动控制能⼒的⽅法。

基本点:在脑损伤后恢复过程中的任何时期均使⽤可利⽤的运动模式来诱发运动的反应,以便让患者能观察到瘫痪肢体仍然可以运动,刺激患者康复和主动参与治疗的欲望。

强调在整个恢复过程中逐渐向正常、复杂的运动模式发展,从⽽达到中枢神经系统的重新组合。

Brunnstrom中风偏瘫恢复六阶段理论:I弛缓,Ⅱ联合反应,Ⅲ共同运动,Ⅳ部分分离运动,Ⅴ分离运动,Ⅵ正常。

Brunnstrom偏瘫运动功能评价:常⽤反射及模式:原始反射,对称性颈反射,紧张性迷路反射,紧张性腰反射,同侧伸屈反射,交叉伸屈反射,屈曲回缩反射,伤害性屈曲反射,正、负⽀持反射,共同运动,联合反应,正常和异常反射的转化。

原始反射——对称性颈反射:当头前屈使下颌靠胸时,出现双上肢屈曲与双下肢伸展反射;当头后伸时,出现双上肢伸展与双下肢屈曲。

如反射较弱,可不出现肢体运动⽽仅有肌张⼒变化。

当头转向⼀侧时,出现同侧上下肢伸展和对侧上下肢屈曲反射。

如反射较弱,可不出现肢体运动⽽仅有肌张⼒变化。

原始反射——紧张性迷路反射:⼜称前庭反射,是由于头部在空间位置的变化所引起。

表现为:当头处于中间位,仰卧时可出现四肢伸展或伸肌肌张⼒增强,俯卧时出现四肢屈曲或屈肌肌张⼒增强(如伸肌痉挛严重,可仅表现出伸肌肌张⼒略为降低)。

分为:静态和动态两种静态紧张性迷路反射由重⼒作⽤于内⽿蜗感受器引起,能增加上肢屈肌张⼒,使肩外展90°并伴外旋,肘部和⼿指屈曲,双⼿能上举置头部两侧。

如将⼈体悬吊起来,则髋、膝不会完全伸直,但如让双脚紧贴地⾯,髋、膝就会完全伸直。