空隙与水实验报告

- 格式:doc

- 大小:67.00 KB

- 文档页数:3

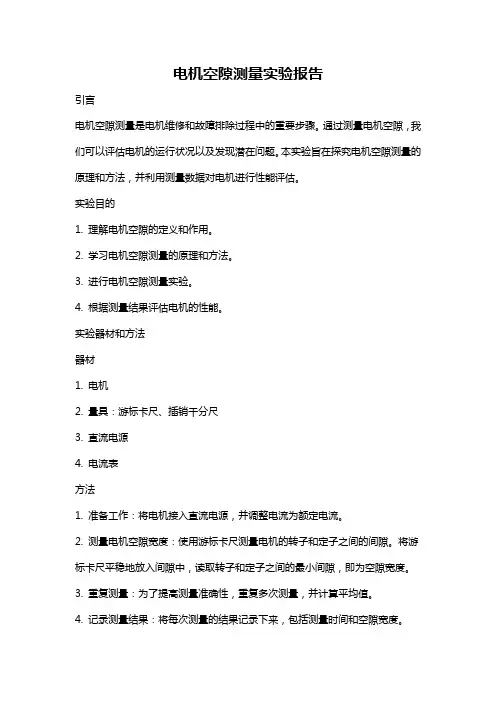

电机空隙测量实验报告引言电机空隙测量是电机维修和故障排除过程中的重要步骤。

通过测量电机空隙,我们可以评估电机的运行状况以及发现潜在问题。

本实验旨在探究电机空隙测量的原理和方法,并利用测量数据对电机进行性能评估。

实验目的1. 理解电机空隙的定义和作用。

2. 学习电机空隙测量的原理和方法。

3. 进行电机空隙测量实验。

4. 根据测量结果评估电机的性能。

实验器材和方法器材1. 电机2. 量具:游标卡尺、插销千分尺3. 直流电源4. 电流表方法1. 准备工作:将电机接入直流电源,并调整电流为额定电流。

2. 测量电机空隙宽度:使用游标卡尺测量电机的转子和定子之间的间隙。

将游标卡尺平稳地放入间隙中,读取转子和定子之间的最小间隙,即为空隙宽度。

3. 重复测量:为了提高测量准确性,重复多次测量,并计算平均值。

4. 记录测量结果:将每次测量的结果记录下来,包括测量时间和空隙宽度。

5. 探究电机性能:根据测量结果,评估电机的性能。

实验结果测量次数时间空隙宽度(mm)1 09:00 0.82 09:10 0.93 09:20 0.85平均值0.85结果分析与讨论通过测量,我们得到电机的平均空隙宽度为0.85mm。

根据经验,电机空隙宽度应该在一定范围内,过大或过小都会对电机的性能产生负面影响。

较大的空隙会导致机械损坏和能量损失,而较小的空隙可能会引起过热和损坏。

在本次实验中,测量结果在合理的范围内,表明电机的空隙状况良好。

然而,由于我们只使用一台电机进行实验,得到的结论具有局限性。

在实际应用中,应该对大量电机进行测试,以获得更准确的结果。

结论本实验通过测量电机空隙宽度,探究了电机空隙测量的原理和方法。

通过评估测量结果,我们可以初步了解电机的性能状况,为电机的维修和故障排除提供支持。

同时,我们也意识到本实验的局限性。

在实际应用中,应结合更多的测量数据,综合考虑电机的各项性能指标,以更全面地评估电机的运行状况。

参考文献。

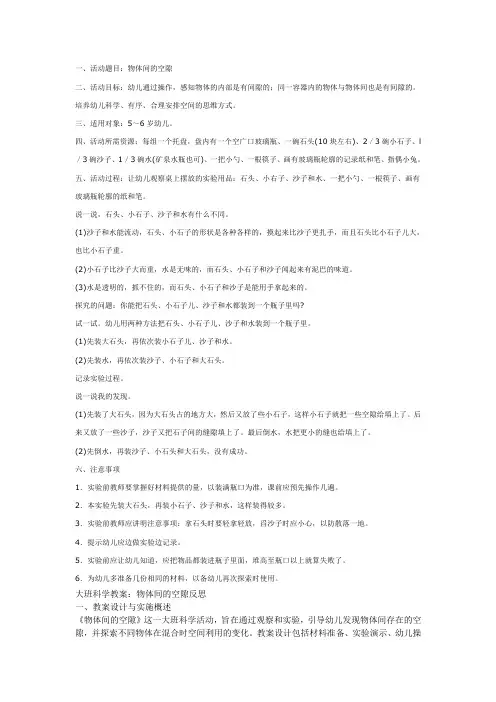

一、活动题目:物体间的空隙二、活动目标:幼儿通过操作,感知物体的内部是有间隙的;同一容器内的物体与物体间也是有间隙的。

培养幼儿科学、有序、合理安排空间的思维方式。

三、适用对象:5~6岁幼儿。

四、活动所需资源;每组一个托盘,盘内有一个空广口玻璃瓶、一碗石头(10块左右)、2/3碗小石子、l /3碗沙子、1/3碗水(矿泉水瓶也可)、一把小勺、一根筷子、画有玻璃瓶轮廓的记录纸和笔、指偶小兔。

五、活动过程:让幼儿观察桌上摆放的实验用品:石头、小右子、沙子和水、一把小勺、一根筷子、画有玻璃瓶轮廓的纸和笔。

说一说,石头、小石子、沙子和水有什么不同。

(1)沙子和水能流动,石头、小石子的形状是各种各样的,摸起来比沙子更扎手,而且石头比小石子儿大,也比小石子重。

(2)小石子比沙子大而重,水是无味的,而石头、小石子和沙子闻起来有泥巴的味道。

(3)水是透明的,抓不住的,而石头、小石子和沙子是能用手拿起来的。

探究的问题:你能把石头、小石子儿、沙子和水都装到一个瓶子里吗?试一试。

幼儿用两种方法把石头、小石子儿、沙子和水装到一个瓶子里。

(1)先装大石头,再依次装小石子儿、沙子和水。

(2)先装水,再依次装沙子、小石子和大石头。

记录实验过程。

说一说我的发现。

(1)先装了大石头,因为大石头占的地方大,然后又放了些小石子,这样小石子就把一些空隙给填上了。

后来又放了一些沙子,沙子又把石子间的缝隙填上了。

最后倒水,水把更小的缝也给填上了。

(2)先倒水,再装沙子、小石头和大石头,没有成功。

六、注意事项1.实验前教师要掌握好材料提供的量,以装满瓶口为准,课前应预先操作几遍。

2.本实验先装大石头,再装小石子、沙子和水,这样装得较多。

3.实验前教师应讲明注意事项:拿石头时要轻拿轻放,舀沙子时应小心,以防散落一地。

4.提示幼儿应边做实验边记录。

5.实验前应让幼儿知道,应把物品都装进瓶子里面,堆高至瓶口以上就算失败了。

6.为幼儿多准备几份相同的材料,以备幼儿再次探索时使用。

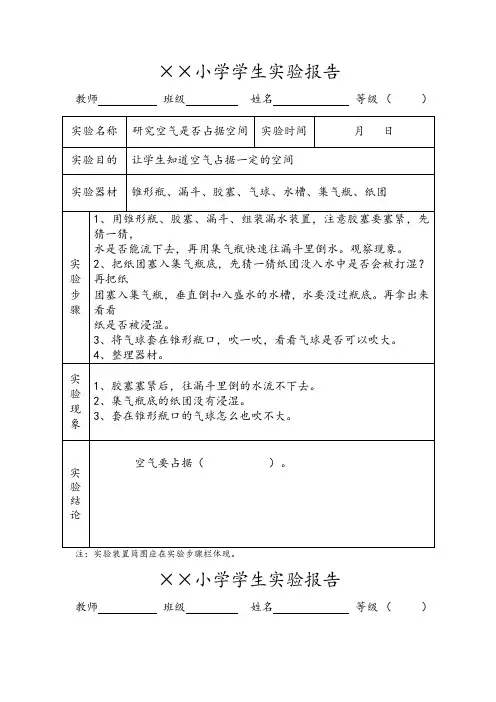

××小学学生实验报告

教师班级姓名等级()

××小学学生实验报告

教师班级姓名等级()

教师班级姓名等级()

教师班级姓名等级

注:实验装置简图应在实验步骤栏体现。

教师班级姓名等级

注:实验装置简图应在实验步骤栏体现。

教师班级姓名等级

注:实验装置简图应在实验步骤栏体现。

教师班级姓名等级

注:实验装置简图应在实验步骤栏体现。

教师班级姓名等级

注:实验装置简图应在实验步骤栏体现。

××小学学生实验报告教师班级姓名等级

注:实验装置简图应在实验步骤栏体现。

××小学学生实验报告教师班级姓名等级

注:实验装置简图应在实验步骤栏体现。

教师班级姓名等级

注:实验装置简图应在实验步骤栏体现。

教师班级姓名等级

注:实验装置简图应在实验步骤栏体现。

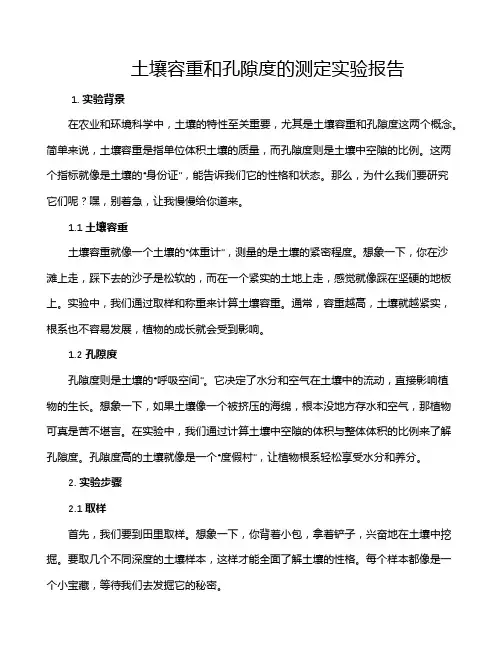

土壤容重和孔隙度的测定实验报告1. 实验背景在农业和环境科学中,土壤的特性至关重要,尤其是土壤容重和孔隙度这两个概念。

简单来说,土壤容重是指单位体积土壤的质量,而孔隙度则是土壤中空隙的比例。

这两个指标就像是土壤的“身份证”,能告诉我们它的性格和状态。

那么,为什么我们要研究它们呢?嘿,别着急,让我慢慢给你道来。

1.1 土壤容重土壤容重就像一个土壤的“体重计”,测量的是土壤的紧密程度。

想象一下,你在沙滩上走,踩下去的沙子是松软的,而在一个紧实的土地上走,感觉就像踩在坚硬的地板上。

实验中,我们通过取样和称重来计算土壤容重。

通常,容重越高,土壤就越紧实,根系也不容易发展,植物的成长就会受到影响。

1.2 孔隙度孔隙度则是土壤的“呼吸空间”。

它决定了水分和空气在土壤中的流动,直接影响植物的生长。

想象一下,如果土壤像一个被挤压的海绵,根本没地方存水和空气,那植物可真是苦不堪言。

在实验中,我们通过计算土壤中空隙的体积与整体体积的比例来了解孔隙度。

孔隙度高的土壤就像是一个“度假村”,让植物根系轻松享受水分和养分。

2. 实验步骤2.1 取样首先,我们要到田里取样。

想象一下,你背着小包,拿着铲子,兴奋地在土壤中挖掘。

要取几个不同深度的土壤样本,这样才能全面了解土壤的性格。

每个样本都像是一个小宝藏,等待我们去发掘它的秘密。

2.2 测量接下来,测量可真是关键。

把取来的土壤样本放在天平上,看看它的“体重”。

然后,把样本放入盛水的容器中,计算沉入水中的体积。

通过这些数据,我们可以轻松算出容重和孔隙度。

这就像是把土壤的“体检报告”拿到手,让我们更好地了解它的健康状况。

3. 实验结果与讨论3.1 数据分析经过一番折腾,我们终于得到了实验数据。

这些数字就像是隐藏在土壤中的故事,每个数字背后都有它的原因。

比如,某块土地的容重较高,可能是因为长期耕作导致的土壤压实;而孔隙度低则说明土壤排水不畅,根本没法“透气”。

这一切都为我们提供了重要的农田管理建议。

小学生测水温实验报告引言本次实验的目的是让小学生通过实际操作测量水的温度,并了解水温对人体的影响。

实验材料1. 热水和冷水(两杯)2. 温度计(1支)3. 实验记录表格实验步骤1. 预热实验室,确保室温稳定。

2. 准备好实验材料。

3. 填写实验记录表格。

4. 先测量热水的温度。

将温度计完全插入热水中,静置片刻直到温度计的显示数据趋于稳定。

5. 记录热水的温度。

6. 将温度计彻底清洗干净,避免影响后续的测量。

7. 再测量冷水的温度,操作方法和步骤同上。

8. 记录冷水的温度。

数据记录与分析根据实验步骤的描述,我们得到了如下数据:实验次数水温热水XXC冷水XXC从实验数据可以看出,热水的温度比冷水高。

这是因为热水分子的运动速度比冷水快,分子之间的空隙也更大。

而冷水分子的运动速度较慢,分子之间的空隙较小。

结论小学生通过本次实验,了解到了水温对人体的影响。

热水有助于排汗和舒缓疲劳,而冷水则有助于退水解毒,收缩毛孔,使人精神焕发。

此外,水温对于环境和生态系统也有重要的影响。

水温过高会对水生生物造成伤害,如鱼类和浮游动物受到热水伤害后可能死亡。

而水温过低则会使某些水生生物难以繁殖和生存。

实验心得通过这次实验,我了解到水温对人体和生态系统都有重要影响。

同时,我还学会了如何正确使用温度计,并通过记录数据和分析结果,加深了对实验过程的理解。

致谢感谢老师的指导和帮助,让我们能够顺利进行实验,并获得了有价值的实验结果。

参考文献。

幼儿园大班科学教案:物体间的空隙教案标题:探索物体间的空隙一、教学目标:1. 帮助幼儿理解物体间存在空隙的概念。

2. 通过实践活动,提升幼儿的观察力和动手能力。

3. 培养幼儿的科学探究精神和团队合作意识。

二、教学内容:1. 讲解物体间空隙的概念。

2. 实验活动:利用积木、沙子、水等实物,让幼儿亲手操作,观察和体验物体间的空隙。

三、教学准备:1. 各种大小、形状的积木。

2. 沙子和容器。

3. 水和透明容器。

4. 教学图片或动画展示物体间的空隙。

四、教学过程:1. 引入主题:通过故事或者生活实例引入物体间有空隙的概念。

2. 讲解概念:使用教学图片或动画,直观地展示物体间的空隙,解释其含义。

3. 实践活动:- 积木游戏:让幼儿用积木搭建结构,观察并讨论如何才能让积木稳定不倒,引导他们发现利用空隙的重要性。

- 沙子实验:在容器中装满沙子,再尝试放入更多的沙子,让幼儿观察并理解沙子之间的空隙被压缩的过程。

- 水实验:在透明容器中装满水,再尝试加入更多的水,让幼儿观察并理解水分子之间的空隙。

4. 分组讨论:组织幼儿分组讨论他们的观察结果和理解,鼓励他们分享自己的发现。

五、教学延伸:布置家庭作业,让幼儿在家中寻找更多物体间的空隙,并与家长分享他们的发现。

六、教学总结:回顾本节课的学习内容,强调物体间空隙的存在以及其在日常生活中的应用。

鼓励幼儿在生活中继续观察和探索。

七、教学评估:1. 观察幼儿在实践活动中对物体间空隙的理解和应用情况。

2. 通过问答、小组讨论等方式,评估幼儿对概念的理解程度。

3. 家庭作业的反馈,了解幼儿在实际生活中的观察和应用能力。

4. 对幼儿的团队合作意识和科学探究精神进行评价。

木材含水测量实验报告本实验的目的是测量木材的含水量,了解其含水状况,为木材的处理和使用提供参考依据。

实验原理:木材中的水分是由两部分组成的,一部分是自由水分,一部分是吸附水分。

自由水分是直接以液态存在于木材细胞的空隙中,容易挥发。

吸附水分是吸附在木材的细胞壁中,不容易挥发。

实验中使用烘箱烘干法来测定木材的含水量。

实验步骤:1. 选择一块新鲜的木材样本,称取其质量,并记录为m1。

2. 将木材样本置于恒温恒湿房中,并调整恒温恒湿房的温度为105,湿度为65%。

3. 将木材样本放入预热至105的烘箱中,保持烘干时间为24小时。

4. 取出木材样本,迅速放入干燥器中冷却,并称取其质量,并记录为m2。

5. 计算木材的含水量:含水量(%)= (m1 - m2) / m1 ×100%实验数据与结果:样本木材质量m1 = 100g干燥后木材质量m2 = 80g含水量(%)= (m1 - m2) / m1 ×100%= (100 - 80) / 100 ×100%= 20%实验讨论:根据实验结果,我们可以得出样本木材的含水量为20%。

这说明了木材中有相当一部分的水分含量,如果需要进行进一步的处理和加工,需要将水分含量控制在一定范围内才能保证产品的质量和稳定性。

在木材的加工过程中,含水量的变化对产品的性能具有重要影响。

比如,在木材干燥后,含水量的减少会导致木材的质量变轻、强度增加,同时会降低木材对真菌和虫蚁的抵抗能力。

因此,在实际生产中,需要根据不同的用途和要求,对木材的含水量进行精确控制。

此外,实验中采用的烘干法是一种常见的测量木材含水量的方法,但它并不适用于所有类型的木材。

不同种类的木材有着不同的含水特性,使用不同的方法和参数进行测量可能会有不同的结果。

因此,在实际应用中,需根据具体的情况选择合适的测量方法。

结论:根据本实验的结果和数据分析,可以得出样本木材的含水量为20%。

实验结果证明木材中存在相当比例的水分,该结果对进一步的木材处理和使用具有重要意义。

一、实验目的本次实验旨在通过压缩固结试验,测定土样的压缩系数、压缩模量、体积压缩系数、压缩指数、回弹指数、竖向固结系数、水平向固结系数以及先期固结压力,为计算分析土的变形特性提供依据。

二、实验原理土在外荷载作用下,其空隙间的水和空气逐渐被挤出,土的骨架颗粒之间相互挤紧,封闭气泡的体积也将缩小,从而引起土体的压缩变形。

本实验采用压缩固结仪对土样进行压缩,通过测量不同压力下土样的孔隙比变化,计算出土的各种压缩参数。

三、实验仪器1. 小型固结仪:包括压缩容器和加压设备两部分,环刀(内径61.8mm,高20mm,面积30cm2),单位面积最大压力4kg/cm2;杠杆比1:10。

2. 测微表:量程10mm,精度0.01mm。

3. 天平,最小分度值0.01g及0.1g各一架。

四、实验步骤1. 按工程需要选择面积为30cm2的切土环刀取土样。

2. 在固结仪的固结容器内装上带有试样的切土环刀(刀口向下),在土样两端应贴上洁净而润湿的滤纸,放上透水石,然后放入加压导环和加压板以及定向钢球。

3. 检查各部分连接处是否转动灵活;然后平衡加压部分。

4. 横梁与球柱接触后,插入活塞杆,装上测微表,并使其上的短针正好对准6字,再将测微表上的长针调整到零,读测微表初读数R0。

5. 按照实验要求,逐级施加压力,每次施加压力后,保持压力稳定一段时间,待土样固结后,记录测微表读数Ri。

6. 每级压力下,重复步骤5,直至达到最大压力。

7. 取下试样,用游标卡尺测量试样直径和高度,计算土样的体积。

8. 根据实验数据,计算土样的孔隙比、压缩系数、压缩模量、体积压缩系数、压缩指数、回弹指数、竖向固结系数、水平向固结系数以及先期固结压力。

五、实验结果与分析1. 土样的孔隙比变化:根据实验数据,绘制孔隙比与压力的关系曲线,分析土样的压缩特性。

2. 压缩系数、压缩模量、体积压缩系数、压缩指数、回弹指数、竖向固结系数、水平向固结系数以及先期固结压力的计算:(1)压缩系数a:a = (e2 - e1) / (p2 - p1)(2)压缩模量Es:Es = (Δσ / Δe) / (1 - e1 / e2)(3)体积压缩系数mv:mv = (e2 - e1) / (e1 + e2)(4)压缩指数C:C = ln(e2 / e1) / ln(p2 / p1)(5)回弹指数Re:Re = (e1 - e2) / (e1 - e0)(6)竖向固结系数cv:cv = Δh / Δt(7)水平向固结系数ch:ch = Δh / Δt(8)先期固结压力pc:pc = p / Es其中,e1、e2、e0分别为初始孔隙比、某级压力下的孔隙比、初始孔隙比;p1、p2分别为某级压力下的压力;Δσ为压力增量;Δe为孔隙比增量;Δh为土样高度变化量;Δt为时间增量。

(土工)固结实验(报告)实验目的:本实验旨在了解土壤固结特性,理解计算固结指标的方法和意义,掌握常用汉密尔顿原理的使用。

实验原理:土壤固结是指在外加载荷下,土体体积随时间缩小的过程。

这是因为土颗粒相互排列的状态产生变化,空隙度减小,土体正应力增加,密度增大,而且伴随着排水,孔隙水压力变化,同时,孔隙度减小,渗透系数减小,吸力增大,水分从孔隙中流出,而表面吸引力增加,更加剧烈的导致固结作用。

汉密尔顿原理是关于连续体分析的一个原理。

它指出,在稳定的状态下,连续体应满足三个内力平衡方程、三个运动方程和一定数量的边界条件。

这些方程可以用一个广义能量原理推导出来。

在变形的过程中,变形能减小,根据能量守恒原理,应当有其他能量增加,例如势能和动能。

因此,广义能量原则给出了连续体内力平衡方程、运动方程和材料的本构方程。

实验内容:1. 实验小组按照材料的规定,将土样进行在室温条件下沉重压缩。

2. 记录在土样沉重压缩的过程中土样高度和载荷的变化情况。

3. 根据连续物理力学和弹性理论,对土样的固结变形进行分析,并计算出土壤的固结指标以及压缩曲线。

实验装置:1. 土样压实器:用于实现在规定的温度、载荷、速率和路径下进行土样压实。

2. 计量仪器:包括土壤重量计、直尺、卡尺、环氧树脂、计算机等。

实验结果:土样高度与载荷的关系可以描述为h=H-C1·log10σ其中h表示土样高度,σ表示土样的应力,C1是一个常数,H表示土样的初始高度。

引入一种无量纲固结指数预测土壤的固结变形,通常以土样的含水率、土样的初始密度、土壤压缩指数和固结应力等作为参数进行计算。

结果分析:本次实验根据实验结果计算出了土壤固结指数和压缩曲线,根据得到的数据和绘制的曲线,得出以下结论:1. 土壤的含水率对固结指数有很大的影响,含水率越高,固结指数越低,土壤的压缩性越强。

2. 土壤的初始密度对固结指数也有很大的影响,初始密度越大,固结指数越大,土壤的压缩性越低。

■实验6微粒之间存在空隙★预备知识1、答:一杯静止的水,但水杯中的水分子在不停地做无规则运动,因为分子是永不停息地做无规则运动的,故这杯水静止时,水分子也不可能都处于静止状态。

2、答:被压瘪但未破损的乒乓球放到热水中能恢复到原状,因为分子间是有间隔的,当乒乓球被压瘪,球内的气体被压缩,气体分子间的间隔减小,放入沸水中,温度升高,球内气体分子间的间隔增大,气体膨胀,乒乓球就恢复到原状。

3、答:这装置应这样检验它的气密性:连接仪器后,将导管末端浸入水中,然后用手握住试管外壁,若导管末端有气泡产生,且松开手后导管末端形成的一段水柱不下落,则说明装置气密性良好。

此检验方法依据的原理是:利用压强。

当手握住试管时,管内压强增大,管内空气就往水中排,形成水泡,放开手时,压强变小,水就倒回管中,形成水柱。

【注:气密性检验方法一览。

气密性检查是制取气体实验的前奏。

气密性检查的方法是,在使所要检查的实验系统密封的条件下,通过一定方法,如改变温度,往系统内加水,或通入气体等,改变系统内的压强,导致系统内外压强不同,然后观察现象。

若是用手捂或用酒精灯稍稍加热,主要观察导管末端是否有气泡产生;若是注入水,则观察是否形成水柱且不下降;若是通入气体,则看另一端是否有连续均匀的气泡产生。

下面,通过一些典型装置加以说明。

如图1,这是初中化学中最简易的气体发生装置,该实验装置由试管、烧杯和带胶塞的导管组成。

检查方法是:连接仪器后,将导管末端浸入水中,然后用手握住试管外壁,若导管末端有气泡产生,且松开手后导管末端形成的一段水柱不下落,则说明装置气密性良好。

如图2,这是一套较复杂的气体发生装置,该实验装置另加了一个长颈漏斗,检查方法有多种:(方法1)打开止水夹,用另一根导管连接导管,然后将导管末端浸入水中,从长颈漏斗中注水使其下端液封,再用手握住试管外壁,若导管末端有气泡产生,则说明装置气密性良好。

(方法2)打开止水夹,从长颈漏斗中注水使其下端液封,然后再将导管一端接上注射器,把注射器活塞往外拉,若有气泡均匀产生,说明气密性良好。

2023科学实验报告2023科学实验报告1材料:一个有窄口的塑料瓶、黏土、一段塑料软管、几个硬币、胶带。

1、在塑料瓶的一侧挖二三个洞。

在瓶子的同一侧,用胶带把三四个硬币固定上去。

这些硬币有重量,可使潜水艇往下沉。

2、把塑料软管放入塑料瓶的窄口里,再用黏土把软管和瓶口的缝隙封好。

3、把这个玩具潜水艇放到一盆水里,让潜水艇灌满水。

4、从软管把空气吹入潜水艇。

在你吹气的时候,潜水艇内的水会从洞口被逼出来。

5、当潜水艇充气到一定程度时,它会慢慢升到水面上。

操作:你只要控制潜水艇内空气的量,就可以使潜水艇在水中浮沉了。

原因:怎么会这样?空气的重量比水轻,当你把潜水艇装满气时,潜水艇变得比水还轻,所以会上升到水面上。

2023科学实验报告2实验内容 5做一个生态瓶实验地点实验室实验目的能设计一个生态瓶建造方案。

实验器材大饮料瓶、泥土、水草、水生小动物实验步骤 1、先在瓶底装入一层淘洗干净的沙(如要加几块小石子也就在这时候放)。

2、装入半瓶自然水域的水。

3、往瓶里种上自己准备的水草。

4、再放入小动物。

5、进行观察记录。

实验现象生物和非生物是互相作用、互相依存的,形成了一个密不可分的整体实验结论生物和非生物是互相作用、互相依存的,形成了一个密不可分的整体。

实验效果实验人实验时间仪器管理员签字2023科学实验报告3第一单元地球和地表的变化(一)、地球结构模型的制作【实验目的】通过制作地球结构模型使学生更清楚地掌握地球内部的构造。

【实验材料】各种颜色的橡皮泥。

【实验过程】1、用黄色的橡皮泥做成球形,代表地核;2、用橘色的橡皮泥在黄色球形的外面再包围一层,把黄色的球形裹起来,代表地幔;3、再用棕色的橡皮泥在橘红色的橡皮泥外层包围一层,代表地壳。

这样一个地球结构模型就制好了。

【注意事项】1、制作之前先考虑:各个橡皮泥圈层该有多厚?2、便于观察可以将球状模型切开,展现其剖面,以便直观地看到地球的内部构造。

(二)模拟火山喷发【实验目的】模拟火山喷发【实验材料】三脚架、铁盒子、土豆泥、番茄酱、酒精灯、火柴。

会“爬”的水实验课题:会“爬”的水实验目的:初步掌握毛细现象实验器材:烧杯(100ML)、红墨水、薄纸巾实验原理:水沿着有孔隙的材料往上“爬”或向四周扩散。

实验步骤:1.往烧杯中倒入少量的水,再往水中滴入适量的红墨水。

2.剪一条薄纸巾,把下部插入烧杯中。

实验现象:发现红色的水会慢慢的爬上薄纸巾。

实验结果:水沿着有孔隙的材料往上“爬”或向四周扩散的现象叫做毛细现象。

会“托举”的水实验课题:会“托举”的水实验目的:感受水是有浮力的。

实验器材:烧杯(100ML、500ML)各一个、橡皮泥、砝码(50克、200克)实验原理:水的浮力将烧杯托举起来。

实验步骤:1.在一只小烧杯的底部粘一块橡皮泥。

2.将小烧杯放进装有半杯水的大烧杯中,同时几下大烧杯中的水位刻度。

3.将一个50克的砝码轻轻地放入小烧杯中。

4.观察大烧杯中的水位的变化。

5.如果再加入一个50克重的砝码,水位有何变化。

实验现象:第一次放入小砝码的时候,水位上升到450ML.第二次放入小砝码时候,水位上升到500ML.实验结果:当重物越重的时候,水位上升越多。

水的溶解性实验课题:水的溶解性实验目的:了解水可以将某些物质溶解。

实验器材:烧杯(100ML)、高锰酸钾、镊子、玻璃棒实验原理:水具有一定的溶解性。

实验步骤:1.在烧杯中倒入少量的水。

2.用镊子夹一小块高锰酸钾放入烧杯中,用玻璃棒轻轻的搅拌,直至高锰酸钾溶化位置。

实验现象:高锰酸钾刚刚放入烧杯的时候,水开始变成水红色,经过搅拌后,高锰酸钾溶解,水变成水红色。

实验结果:水具有一定的溶解性。

比较棉布和尼龙的吸水性实验课题:比较棉布和尼龙的吸水性实验目的:了解尼龙和棉布两种布料吸水性。

实验器材:红墨水、烧杯(500ML)、棉布、尼龙布实验原理:水可以被棉布和尼龙吸收。

实验步骤:1.剪裁同样大小的尼龙、棉布各一块。

2.把布料的一端同时浸入水中。

3.过一会儿,比较哪种布料吸的水多。

实验现象:尼龙和棉布均能吸水,但是棉布吸的水多。

一、实验目的1. 理解密实度的概念及其在建筑材料中的重要性。

2. 掌握密实度测定的基本原理和方法。

3. 通过实验,学会使用密度计测量不同材料的密实度。

4. 分析密实度对材料性能的影响。

二、实验原理密实度是指材料中空隙体积与总体积的比值,是衡量材料致密程度的重要指标。

密实度越高,材料抵抗变形和耐久性越好。

本实验采用体积法测定密实度,通过测量材料的体积和重量,计算出密实度。

三、实验仪器与材料1. 密度计(量程0-10g/cm³)2. 烧杯(100ml)3. 电子天平(精度0.01g)4. 标准砂(粒径0.5-1mm)5. 滤纸6. 量筒(100ml)7. 洗涤剂8. 水龙头四、实验步骤1. 准备实验材料:将标准砂过筛,去除杂质,确保粒径在0.5-1mm之间。

2. 测量空烧杯重量:将空烧杯放在电子天平上,记录重量。

3. 测量烧杯加砂重量:将一定量的标准砂倒入烧杯中,轻轻拍打烧杯底部,使砂粒填充空隙。

再次将烧杯放在电子天平上,记录总重量。

4. 测量烧杯加砂加水重量:向烧杯中加入适量水,使砂粒完全浸没。

轻轻摇动烧杯,使砂粒和水分充分混合。

再次将烧杯放在电子天平上,记录总重量。

5. 计算密实度:根据公式,计算密实度。

五、实验数据与结果| 烧杯加砂重量(g) | 烧杯加砂加水重量(g) | 空烧杯重量(g) | 标准砂体积(cm³) | 水体积(cm³) | 密实度(%) ||------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|| 100 | 150 | 50 | 50 | 50 | 83 |六、实验分析通过本次实验,我们可以得出以下结论:1. 标准砂的密实度为83%,说明该材料的致密程度较好。

2. 水的加入对密实度没有显著影响,说明材料对水分的吸附性较弱。

初中化学水与空气反应教案

主题:水与空气反应

目标:学生能够理解水与空气的化学反应,了解反应的产物及其意义,并能够进行相关实

验观察。

教学内容:

1. 水与空气的化学反应概述

2. 实验:水与空气的反应实验

教学过程:

一、引入(5分钟)

老师简要介绍水与空气的化学反应,引发学生的兴趣,激发学生的好奇心。

二、讲解(10分钟)

1. 老师讲解水与空气的化学反应原理,包括水的分子结构、空气的成分及其对水的影响等。

2. 老师详细介绍水分子与氧气分子的化学反应过程,以及产生的产物及其意义。

三、实验演示(15分钟)

老师进行现场实验演示,展示水与空气的化学反应过程,并观察产物的形成情况。

四、实验操作(15分钟)

学生分组进行实验操作,记录实验过程,观察产物的形成情况,并进行相关讨论。

五、讨论总结(10分钟)

1. 学生进行实验结果分析及总结,分享实验中的发现和体会。

2. 老师进行总结讨论,强调水与空气的反应对环境和生活的影响。

六、作业布置(5分钟)

老师布置相关作业,巩固学生对水与空气反应的理解。

七、课堂小结(5分钟)

老师对本节课的教学内容进行小结,鼓励学生继续深入学习化学知识。

教学反思:

本节课的教学主要通过实验演示和操作,让学生亲自参与,加深对水与空气反应的理解。

在今后的化学学习中,学生应该注重实践操作,加强对化学知识的理解和掌握。

注水试验报告范文一、实验目的本次试验的主要目的是研究岩石孔隙中的水与非饱和岩石之间的相互作用,以及水在岩石中的运移规律。

通过注水试验,了解水在岩石中的流动速率、渗透性等参数。

二、实验原理注水试验是利用注水装置将一定流量的水注入岩样,观测其在岩石中的渗透性、渗透压力、渗透速度、流量等数据,从而分析岩石的渗透特性。

三、实验材料和设备1.岩样:具有一定空隙的均质岩石样本,如砂岩、泥岩等。

2.注水装置:包括注水泵、管道、流量计等。

3.实验仪器:包括压力计、温度计、计时器等。

四、实验步骤1.准备岩样:选择符合实验要求的均质岩样,并对其进行初步处理,去除表面的杂质和破损部分。

2.安装岩样:将岩样放置在封闭的实验槽内,确保槽内没有漏水。

3.温度稳定:待岩样放置好后,保持一定时间的恒定温度,使温度保持在一定范围内。

4.开始注水:根据实验设定的参数,启动注水泵,将一定流量的水注入岩样中。

5.观察测量:在注水过程中,观察并记录岩样内部的渗透压力、渗透速度、流量等数据。

6.实验终止:根据实验要求,选择适当的时间点停止注水,并记录相应的实验数据。

7.数据分析:根据实验数据,计算得出渗透性系数等参数,并进行相应的统计和分析。

五、实验结果与讨论经过注水试验,得到了一系列的实验数据。

通过对数据的分析和讨论,可以得出以下结论:1.注水过程中,随着时间的推移,渗透速度逐渐增大,并达到一定的稳定值。

2.岩石的渗透性系数与其孔隙结构有关,孔隙结构越复杂,渗透性系数越小。

3.渗透性系数还受到温度的影响,温度升高会导致渗透性系数增大。

六、实验结论通过本次注水试验,可以得出以下结论:1.注水试验是研究岩石孔隙中水与非饱和岩石之间相互作用的有效方法。

2.渗透性系数是评价岩石渗透性能的重要指标,其值与岩石孔隙结构和温度密切相关。

3.注水试验可以为油气田开发和地下水资源管理等领域提供实验依据和参考。

七、实验不足与改进方向1.实验中仅选取了一种岩石样本进行注水试验,样本数量有限,可考虑增加样本种类,以获得更全面的数据和结论。