第十章几类常见食品的卫生检验资料.

- 格式:ppt

- 大小:3.20 MB

- 文档页数:8

食品加工卫生检测标准食品安全一直是人们关注的焦点,而食品加工卫生检测则是确保食品安全的重要手段。

本文将介绍一些常见的食品加工卫生检测标准,以确保食品加工环节的质量与卫生安全。

一、食品加工卫生检测的必要性食品加工卫生检测是针对食品加工过程中可能存在的微生物、重金属、农药残留、添加剂等问题进行的检测。

这些问题可能影响食品的安全性和质量,进而对人们的健康产生负面影响。

因此,食品加工卫生检测的必要性不言而喻。

二、微生物检测标准微生物是食品中常见的一种污染源,其包括细菌、霉菌、酵母菌等。

食品加工过程中,如不严格控制微生物的数量和种类,会导致食品变质、腐败等问题。

因此,针对不同类型的食品,在加工过程中需进行相应的微生物检测。

1. 细菌检测对细菌的检测通常采用菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌等指标来评估食品的微生物安全性。

例如,作为肉类产品的加工过程,应进行细菌检测,以确保产品符合国家卫生标准。

2. 霉菌检测霉菌是另一类常见的食品污染源,其可产生毒素,并引发人们的健康问题。

在食品加工环节中,应进行霉菌检测,以确保食品的质量与安全。

三、重金属检测标准重金属是指密度较大且具有毒性的金属元素。

在食品加工过程中,由于使用了某些特定原料或加工设备,可能会使食品中重金属含量超标。

因此,对食品加工环节中的重金属进行检测是必要的。

常见的重金属检测指标主要包括汞、铅、镉、铬等元素。

这些重金属对人体有一定的毒性,如摄入大量会导致中毒甚至危及生命。

食品加工企业应根据相关法规和行业标准,进行食品质量控制,保证重金属含量在合理范围内。

四、农药残留检测标准农药是用于农业生产过程中控制害虫、病虫害的化学物质。

在食品加工过程中,若原料中残留有农药,会对食品安全性产生潜在威胁。

因此,进行农药残留检测十分重要。

不同食品在农药残留检测中有不同的监测指标和标准。

例如,对于水果,常见的农药残留检测指标有农药最大残留限量(MRL),以及对应的农药残留分析方法。

食品分类及验收标准

根据食品卫生法和相关法规,食品可以分为以下几类:

1. 生鲜食品:包括水果、蔬菜、肉类、海鲜等新鲜的食物。

2. 饮料类:包括水、果汁、茶、咖啡等可供饮用的液体。

3. 粮食类:包括米、面、粉、面包等主要用于食用的谷物制品。

4. 糕点类:包括糕点、糖果、巧克力等甜食类食品。

5. 调味品:包括盐、酱油、味精等用于调味或增加食物口感的

食品。

6. 保健食品:包括维生素、蛋白质粉、膳食补充剂等具有保健

功效的食品。

验收食品时需要注意以下标准:

1. 外观:食品应具有正常的外观,没有明显的变质、腐坏、霉

变等现象。

2. 色泽:食品的色泽应符合其特征,不应出现异常颜色。

3. 气味:食品的气味应正常,没有明显的异味或腐臭味。

4. 口感:食品应具有正常的口感,没有过于干燥、黏稠或变软

的情况。

5. 包装:食品的包装应完好无损,无泄漏、破损或变形等问题。

6. 标签:食品的标签应清晰明了,标注有正确的生产日期、保

质期和配料等信息。

7. 卫生条件:食品的生产和贮存环境应符合卫生要求,无明显

的脏污、异物等问题。

以上是食品分类及验收标准的简要介绍,确保食品的质量和安

全是每个消费者和供应商的责任。

因此,在购买和销售食品时,请

务必注意以上要点,确保您所选择的食品合符规定,对于过于质疑

的食品,请务必与食品监管部门联系确认。

动物性食品卫生学复习资料绪论一.概念:以兽医学和公共卫生学的理论为基础,从预防的观点,研究动物性食品的预防性和生产性卫生监督及卫生质量鉴定,控制以及合理加工利用,以保证生产经营的正常进行,保障人畜健康,防止疫病传播,增进人类福利的一门综合性学科。

二.主要任务1.防止人畜共患病及动物疫病传播2.防止食物中毒及有毒物质通过通过动物性食品对人体的危害3.维护动物性食品信誉4.提高经济效益5.执行和完善相关法规三.相关法规《中华人民共和国食品卫生法》《中华人民共和国动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》第一章动物性食品污染及安全评价第一节食品的污染一.概念:动物性食品及其制品受到生物性、化学性等有害物质的污染,以至于产品卫生质量下降或对人体健康造成不同程度的危害。

二.分类:1.生物污染(微生物、寄生虫、昆虫) 2.化学污染3.放射污染三.污染来源及途径 1.内源性污染:食品动物在生前受到污染 2.外源性污染:有害物质在动物性食品在加工、运输、销售、烹饪的过程中收到污染第二节动物性食品安全评价化学污染评价:1.安全系数动物量/100 2.日许量(ADI) mg/kg·d 3.最高残留量 mg/kg 4.休药期第二章动物性食品生物污染的控制一.食源性污染:人食用了患病动物的蛋、肉、奶及其他产品,或被病原微生物感染的动物性食品,而引起某种人畜共患病。

二.微生物污染与食品腐败变质:动物性食品在微生物作用下其食品成分或感官形象发生了霉性或者非霉性腐败变质,引起食品质量下降,甚至完全不能食用。

三.微生物污染与食品腐败变质特点:1.突然发生 2.有地域性、局限性及集中性 3.不具备传染性 4.表现症状一致 5.与食用量及食用者体质有关四.水分活性及环境温度 1.水分活性:食品在密闭容器内的水蒸气压与相对温度下的纯水蒸气压。

当食品的水分活性保持在0.70,就可以较长期防止微生物的生长。

2.中温微生物生长的温度范围在10~45℃,最适温度为37~40℃第三章动物性食品环境化学毒物污染与控制一.有害金属对动物性食品的污染及危害 1.汞:有蓄积作用,对神经、肝、肾有损害作用;案例:水俣病 2.铅:影响神经、造血和肾功能,并影响儿童发育 3.砷:损害神经系统、肾脏和肝脏;案例:黑脚病 4.镉:引起骨质疏松、影响钙和磷的代谢;案例:骨痛病二.有害非金属物质对动物性食品的污染及危害 1.氟:引起氟骨症、骨质疏松 2.N-亚硝基化合物:致癌、对肝脏损害特别巨大 3.多氯联苯:引起胃肠道黏膜、肝脏、胸腺、脾脏、大脑损伤,有致畸作用 4.二恶因(世纪之毒):致癌最严重的物质之一,引起急性中毒,对代谢、免疫、生殖、消化都有巨大影响第四章动物性食品兽药及添加剂残留一.抗生素残留的危害 1.过敏与变态反应 2.毒性作用 3.细菌耐药性 4.“三致”作用二.性激素残留的危害 1.对人体生殖系统和生殖系统造成影响 2.诱发癌症 3.对肝脏有一定的损害作用三. в-兴奋剂的危害造成呕吐、头晕、心悸、肌肉颤抖如:莱克多巴胺、舒喘宁、息喘宁、吡啶甲醇类第五章绿色食品概念:按照绿色食品的标准加工,对全程实行质量控制,经中国绿色食品发展中心认证,在保护环境和保护资源可持续利用的前提下,发展食品生产,满足人们需求。

食品(含食用农产品、餐饮具)常检项目分类1、喹诺酮类药物残留(环丙沙星、恩诺沙星等)2、四环素类药物残留(土霉素、四环素、金霉素、强力霉素)3、磺胺类药物残留12项4、瘦肉精类药物残留(沙丁胺醇、莱克多巴胺、克伦特罗等)5、氯霉素类药物残留(氯霉素、氟苯尼考等)6、性激素类药物残留(己烯雌酚)7、硝基呋喃类药物残留4项8、其他药物残留(氯丙嗪、五氯酚酸钠、地塞米松等)9、挥发性盐基氮1、喹诺酮类药物残留(环丙沙星、恩诺沙星等)2、四环素类药物残留(土霉素、四环素、金霉素)3、磺胺类药物残留12项4、氯霉素类药物残留(氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素)5、污染物:镉、铅、无机砷6、孔雀石绿7、硝基呋喃类药物残留4项1、有机磷类:甲胺磷、甲拌磷、甲基对硫磷、久效磷、喹硫磷、乐果、磷胺、马拉硫磷、三唑磷、杀螟硫磷、杀扑磷、亚胺硫磷、乙硫磷、乙拌磷、乙酰甲胺磷、对硫磷、敌敌畏、毒死蜱、甲基毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、二嗪磷、倍硫磷等2、有机氯和菊酯类:林丹、氰戊菊酯、三氯杀螨醇、溴氰菊酯、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、三唑酮、氯菊酯、氯氰菊酯、滴滴涕、六六六、硫丹、联苯菊酯、五氯硝基苯、乙烯菌核利、百菌清、甲氰菊酯、七氯3、污染物类:铅、镉、汞、砷1、喹诺酮类药物残留(环丙沙星、恩诺沙星等)2、四环素类药物残留(多西环素)3、氯霉素类药物残留1项(氟苯尼考)4、污染物:铅5、氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜之和计)6、硝基呋喃类药物残留4项1、大米:总汞、无机砷、铅、铬、镉、黄曲霉毒素B12、小麦粉:铅、镉、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B、苯并[a]芘、过氧化苯甲酰13、发酵面制品(馒头、花卷等):铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸4、米粉制品:铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、二氧化硫1、植物油类:酸值/酸价、过氧化值、总砷、铅、黄曲霉毒素B、苯并[a]芘、1溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)1、酱油:氨基酸态氮、铵盐、铅、总砷、黄曲霉毒素B、苯甲酸、山梨酸、脱1氢乙酸、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠2、食醋:总酸、游离矿酸、铅、总砷、黄曲霉毒素B、苯甲酸、山梨酸、脱氢1乙酸、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠、阿斯巴甜、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、3、酱类:氨基酸态氮、铅、总砷、黄曲霉毒素B1对羟基苯甲酸酯类及其钠盐、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠4、料酒:铅、总砷、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、糖精钠、甜蜜素5、香辛料类:铅、苏丹红I-IV、苯甲酸、山梨酸、糖精钠1、预制肉制品:三甲胺氮、过氧化值(以脂肪计)、铅、铬、总砷、N-二甲基亚硝胺、氯霉素、亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠2、熟肉制品:铅、铬、总砷、N-二甲基亚硝胺、氯霉素、亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠3、预包装肉制品:菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、铅、铬、总砷、N-二甲基亚硝胺、氯霉素、亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠1、蔬菜罐头:二氧化硫残留量、脱氢乙酸、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、阿斯巴甜、霉菌计数、商业无菌2、酱腌菜类:铅、亚硝酸盐、阿斯巴甜、苯甲酸、二氧化硫残留量、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和、纽甜、三氯蔗糖、山梨酸、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、脱氢乙酸及其钠盐水分、酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B、糖精钠、菌落总数、大肠菌群1铅、展青霉素、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、安赛蜜、甜蜜素、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌酸价、过氧化值、铅、富马酸二甲酯、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、铝的残留量、丙酸及其钠盐、钙盐、脱氢乙酸、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠、甜蜜素、二氧化硫残留量、合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌酒精度、甲醇、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、二氧化硫残留量、糖精钠、甜蜜素、三氯蔗糖、糖精钠、甜蜜素、大肠菌群、霉菌酸价、过氧化值、铅、黄曲霉毒素B1脲酶试验、铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、丙酸及其钠盐钙盐、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠、三氯蔗糖、铝的残留量、大肠菌群酸价、过氧化值、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌果糖和葡萄糖、蔗糖、铅、氯霉素、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、甲硝唑、地美硝唑、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数过氧化值、铅、铬、氯霉素、苯甲酸、山梨酸游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、沙门氏菌。

食品农产品检测常见检测项目及检测指标

1.微生物检测:

微生物检测主要检测食品中的细菌、霉菌和病毒等微生物。

常见的检测指标有:大肠杆菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌和酵母菌等。

这些指标可以反映食品是否卫生安全,是否存在细菌污染等问题。

2.化学成分检测:

化学成分检测主要检测食品中的营养成分、添加剂和防腐剂等化学物质。

常见的检测指标有:蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、氨基酸等。

这些指标可以评估食品的营养价值和添加剂的使用情况。

3.重金属检测:

重金属检测主要检测食品中的铅、汞、镉、铬等重金属元素。

常见的检测指标有:铅、汞、镉、总铬等。

这些指标可以评估食品中的重金属含量是否超标,是否会对人体健康造成潜在的危害。

4.农药残留检测:

农药残留检测主要检测食品中的农药残留量。

常见的检测指标有:有机氯农药、有机磷农药、草甘膦等。

这些指标可以评估食品中的农药残留是否超标,是否会对人体健康造成危害。

5.添加剂检测:

添加剂检测主要检测食品中的食品添加剂,如防腐剂、抗氧化剂等。

常见的检测指标有:硫酸铜、硝酸银、亚硝酸盐等。

这些指标可以评估添加剂的使用是否符合国家相关标准,是否会对人体健康造成风险。

除了以上常见的检测项目和指标,食品农产品检测还涉及其他方面,如重复使用、不洁加工等所引起的问题。

食品农产品的检测可以通过现场检测、实验室检测等多种方法进行,常用的检测技术包括高效液相色谱、气相色谱、原子吸收光谱等。

食品农产品检测的结果可以作为食品监管、质量控制和科学研究的依据,为食品安全提供有效的保障。

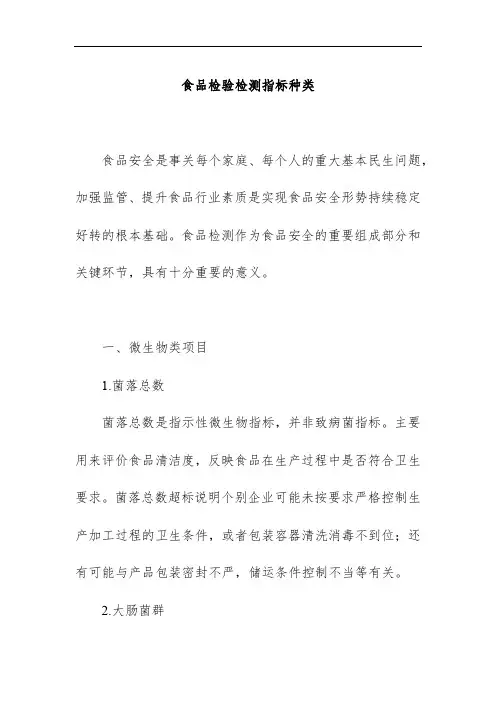

食品检验检测指标种类食品安全是事关每个家庭、每个人的重大基本民生问题,加强监管、提升食品行业素质是实现食品安全形势持续稳定好转的根本基础。

食品检测作为食品安全的重要组成部分和关键环节,具有十分重要的意义。

一、微生物类项目1.菌落总数菌落总数是指示性微生物指标,并非致病菌指标。

主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。

菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。

2.大肠菌群大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。

食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。

本次检出大肠菌群超标的产品均未检出致病菌,结合居民膳食结构、抽检情况等因素综合分析,健康风险较低,但反映该食品卫生状况不达标。

大肠菌群超标可能由于产品的加工原料、包装材料受污染,或在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染、有灭菌工艺的产品灭菌不彻底而导致。

3.霉菌霉菌超标主要原因可能是原料或包装材料受到霉菌污染,产品在生产加工过程中卫生条件控制不到位,生产工器具等设备设施清洗消毒不到位或产品储运条件不当而导致。

4.霉菌和酵母霉菌和酵母超标原因可能是加工用原料受霉菌污染,也可能是流通环节抽取的样品霉菌和酵母超标,后者为储运条件控制不当导致。

霉菌和酵母在自然界很常见,霉菌可使食品腐败变质,破坏食品的色、香、味,降低食品的食用价值。

5.铜绿假单胞菌铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群存在健康风险。

天然矿泉水中铜绿假单胞菌超标可能是源水防护不当,水体受到污染;生产过程中卫生控制不严格,如从业人员未经消毒的手直接与矿泉水或容器内壁接触;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致。

《食品分析》课程(09151)教学大纲一、课程基本信息课程中文名称:食品分析及实验课程代码:09151学分与学时:4学分,72学时(其中理论课3学分、48学时;实验课1学分、24学时)课程性质:专业选修课授课对象:生物工程专业二、课程教学目标与任务食品分析是食品相关专业学生的一门专业选修课。

通过本课程的学习,使学生掌握食品基本营养成份、食品添加剂、食品中有害物质等理化分析的原理与方法,并了解几类食品的卫生检验,使学生能够独立进行分析操作,并获得准确的分析结果。

通过实验教学,培养学生动手操作、解决问题的能力,有助于提高其科学研究的才能。

三、学时安排四、课程教学内容与基本要求第一章绪论教学目的:介绍食品分析的定义、发展历史及发展方向。

基本要求:掌握食品分析的定义,领会食品分析的作用和内容,了解食品分析的发展趋势。

重点与难点:食品分析的定义,食品分析的内容教学方法:以课堂讲授为主,辅以小组讨论主要内容:食品分析的定义和作用、食品分析的内容和方法、食品分析的发展趋势。

第二章食品分析的基本知识教学目的:介绍食品分析工作者需要具备的一般知识。

基本要求:了解采样的种类和数量要求,掌握食品分析中样品预处理的方法,明确本章的基本概念。

重点与难点:样品的制备与处理教学方法:课堂讲授主要内容:样品的采集、制备及保存,样品预处理,分析方法的评价,食品分析的误差与数据处理。

第三章比重法、折光法及旋光法教学目的:介绍比重法、折光法及旋光法的概念、原理及测定方法。

基本要求:要求学生通过本章的学习,掌握比重法、折光法和旋光法的测定原理、测定方法及注意事项,熟练掌握仪器的使用方法。

能够检验食品搀假情况及加工、运输、储藏过程中的污染情况。

重点与难点:比重法、折光法和旋光法的测定原理教学方法:课堂讲授,实验主要内容:比重法、折光法和旋光法的测定原理、测定方法及注意事项第四章水分的测定教学目的:使学生掌握各种食品中水分的测定方法。

基本要求:通过本章学习要求学生了解食品中水分含量;掌握食品中水分存在的形式以及常见的几种水分测方法;熟练掌握重量法测定水分的原理及操作技术。

注:

1、表中的磺胺类包括:磺胺二甲基嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹恶啉;四环素族包括:四环素、土霉素、金霉素;硝基呋喃类包括:呋喃唑酮、呋喃妥因、呋喃西林;着色剂包括:柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱惑红、亮蓝等人工合成色素,检测时应根据产品的颜色确定;甜味剂包括:糖精钠、甜蜜素;防腐剂包括:苯甲酸、山梨酸,糕点、面包类还包括丙酸钙、丙酸钠。

2、产地检测中:杂粮、豆类中应删除检测项目着色剂;油料食品中应删除检测项目“黄曲霉素B1”

3、各种食品类别对应的检测项目,应视产品的不同情况具体,判断确定应该检测什么项目。

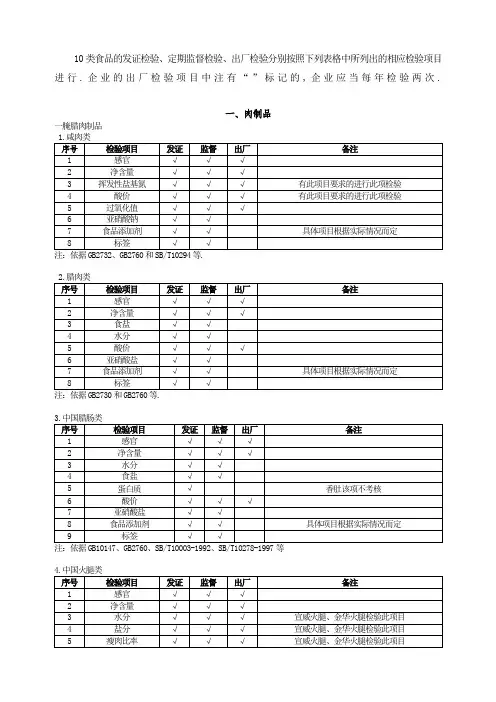

10类食品的发证检验、定期监督检验、出厂检验分别按照下列表格中所列出的相应检验项目进行.企业的出厂检验项目中注有“”标记的,企业应当每年检验两次.

一、肉制品

一腌腊肉制品

二酱卤肉制品

GB16327-1996执行.

四熏煮香肠火腿制品

二、乳制品一液体乳

(三)其他乳制品

三、饮料产品

一瓶装饮用水带※的项目为饮用天然矿泉水的界限指标,检验时只按产品标签上标注的达标项目进行检验判定;带★的项目为蒸馏法生产的瓶装饮用纯净水蒸馏水测定项目.

二碳酸饮料带★的检验项目为可乐型碳酸饮料.

三茶饮料

2、茶汤、果味茶、果汁茶、其他茶饮料带★和※的项目分别为三片金属罐包装和其他包装茶饮料的微生物指标

五含乳饮料及植物蛋白饮料

四、调味品

五、方便面。

《食品理化检验》复习大纲第一章绪论1.食品理化检验的内容包括:食品的感官检查、食品营养成分的检验、保健食品的检验、食品添加剂的检验、食物中有毒有害成分的检验、食品容器和包装材料的检验、化学性食物中毒的快速鉴定、转基因食品的检验。

2.食品理化检验常用的方法:感官检查、物理检测、化学分析法、仪器分析法、酶分析法和免疫分析法。

3.感官检查:①感官检查是指利用人体的感觉器官(眼、耳、鼻、口、手等)的感觉,即视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉等对食品的色、香、味、形和质等进行综合性评价的一种检验方法。

②如果食品的感官检查不合格,或者已经发生明显的腐败变质,则不必再进行营养成分和有害成分的检测,直接判断为不合格食品。

③一般嗅觉的敏感度远高于味觉。

④触觉检查:用手接触食品,检查食品的轻重、软硬、弹性、粘稠、滑腻等性质。

对于鱼、肉制品、海产品等应检查食品的组织状态、新鲜程度、保存效果等现象。

4.相对密度:是指在一定的温度下物质的质量与同体积纯水的质量之比,以d表示。

液态食品的相对密度可反映液态食品的浓度和纯度。

测定液体食品的相对密度可初步判断该食品质量是否正常。

脱脂乳的相对密度比全牛乳高;掺水牛乳相对密度降低。

5.化学分析法包括定性分析和定量分析两部分。

容量法包括酸碱滴定法、氧化还原滴定法、络合滴定法和沉淀滴定法。

化学分析法是食品理化检验的基础。

样品的前处理方法无机化处理溶剂提取法干法灰化湿法消化「浸提法溶剂萃取法.常压蒸馏法蒸馏法色层分离法减压蒸馏水蒸汽蒸馏第二章食品样品的米集、保存和处理1.食品理化检验的一般程序为:1.食品样品的米集、制备;2.样品的预处理;3.选择适当的检验方法进行测定;4.检测结果的计算,将所获得的数据进行处理或统计分析;5.按检验目的,报告检测结果。

2.正确的采样必须遵循两个原则:一是所采集的样品对总体应该有充分的代表性;二是采样过程中要设法保持原有食品的理化性质,防止待测成分的损失或污染。

食品安全与卫生学一、性质与任务“食品安全与卫生”是对食品的原料生产到消费整条链中的各种危害及其传播规律、致病机理、防治原理与方法进行分析、评价和研究,以确保食品对人体健康没有任何负面影响的一门科学。

它涉及到微生物学、分析化学、毒理学等学科,是从事食品生产、科研和管理的专业技术人员必须了解的一门学科。

本学科具有很强的科学性、社会性和应用性,是食品科学与工程专业和食品质量与安全专业的一门重要的专业基础课。

通过本课程的学习,学生能够掌握有关食品安全的基础理论、基本技术。

一基本要求通过对食品卫生与安全的基本概念的介绍、食品污染的主要形式和来源分析、国内外主要食品卫生与安全的案例剖析,借鉴国际组织、发达国家与地区如美国和欧盟在食品卫生与安全监督体系适应人们日益增长的食品安全和卫生的要求进行探索。

通过本课程的学习,学生能对食品卫生与安全的基本概念、国内外食品安全现状、食品卫生与安全保障制度有所了解,在生活实践中能够初步识别食品卫生与安全问题,并能够对其进行社会监督。

二、本书内容和要求第一章绪论教学基本内容1、食品安全与卫生的定义2、食品安全与卫生学的形成与发展趋势3、食品安全问题的严重性和重要性及应对策略4、食品安全与卫生的发展趋势重点1、食品安全与卫生的发展趋势及研究前沿教学要求通过本章学习,学生能够了解食品安全与卫生学的发展史;熟悉食品卫生与安全学定义、食品安全与卫生的发展趋势及我国食品安全问题的现状;理解掌握食品卫生与安全学的研究内容、方法、任务及在食品科学中的地位。

第二章食品的腐败变质基本内容1、腐败变质与发酵2、影响食物腐败变质的因素3、食品腐败变质的主要生物化学过程及其产物4、食物腐败变质的常见类型、危害及其控制重点1、食品腐败变质的因素2、食物腐败变质的主要化学过程及产物难点1、食品腐败变质过程中的营养成分的变化及主要鉴定指标教学难点通过本章学习,学生能够理解与食品腐败变质有关的主要微生物;环境和食品因素在腐败变质过程中的作用;熟悉食品腐败变质的概念和发生原因、食品卫生学意义及预防处理原则;掌握低温保藏、高温保藏、电离辐射保藏食品的原理;理解掌握食品腐败变质过程中营养成分的变化、主要鉴定指标。

食品卫生检验方法

食品卫生检验方法是指用于检测食品中是否存在有害物质、细菌、病毒等的检验方法。

以下是常见的食品卫生检验方法:

1. 外观检查:检查食品的色泽、形状、气味等是否正常。

2. 生物学检验:包括微生物指标的检验和致病微生物的检验。

微生物指标包括总菌落数、大肠杆菌数、黄金葡萄球菌数等。

致病微生物的检验主要包括沙门氏菌、副溶血性弧菌、腺病毒等。

3. 化学检验:包括添加剂、重金属、农药残留、防腐剂等有害物质的检验。

常用的化学检验方法包括高效液相色谱法、气相色谱法、原子吸收光谱法等。

4. 物理检验:包括质量指标(如含水率、灰分含量)、纤维含量、维生素含量等的检验。

5. 代谢产物检验:用于检测食品中是否存在有害代谢产物,如亚硝酸盐、黄曲霉毒素等。

6. 快速检验方法:如PCR、酶联免疫吸附试验(ELISA)等,用于快速检测食品中的致病菌或有害物质。

以上是常见的食品卫生检验方法,不同的食品类型和目的可能需要使用不同的检验方法。

食品检查内容

食品检查是指对食品进行的一系列检验和测试,目的在于保障食品的安全和质量。

食品检查内容包括以下几个方面。

一、外观检查

外观检查是指对食品的颜色、形状、纹理、表面光泽、气味等进行检查。

通过外观检查可以初步判断食品的新鲜程度和是否符合质量标准。

二、理化指标检测

理化指标检测是指对食品的营养成分、化学成分、微生物、重金属等进行检测。

这些指标的检测结果可以反映食品的营养价值、安全性和卫生质量。

三、加工工艺检查

加工工艺检查是指对食品的制作工艺和加工流程进行检查。

通过加工工艺检查可以判断食品是否符合卫生标准,是否存在安全隐患。

四、包装标识检查

包装标识检查是指对食品包装上的标识、标签、说明书等进行检查。

通过包装标识检查可以了解食品的生产厂家、生产日期、保质期等信息,判断食品是否合格,是否符合消费者的需求。

五、品尝检查

品尝检查是指对食品的口感、味道、嗅觉等进行检查。

通过品尝检查可以判断食品的口感是否符合消费者的需求,是否存在异常

味道。

六、现场检查

现场检查是指对食品生产、加工、销售等场所进行检查。

通过现场检查可以了解食品生产过程中的卫生状况、操作规范等情况,判断食品是否符合卫生标准。

总之,食品检查是保障食品安全和卫生的重要措施,检查内容包括外观检查、理化指标检测、加工工艺检查、包装标识检查、品尝检查和现场检查等多个方面。

只有加强食品检查,才能让消费者放心食用,保障公众健康。