第三讲 心肌细胞的不应期

- 格式:ppt

- 大小:60.50 KB

- 文档页数:5

心脏病学基本概念系列文库——不应期医疗卫生是人类文明之一,心脏病学,在人类医学有重要地位。

本文提供对心脏病学基本概念“不应期”的解读,以供大家了解。

不应期心脏组织的不应性是指该组织对一个期前刺激的反应方式。

各种不应性以时间概念来表达,即是不应期。

心脏细胞电生理学中不应期的概念如下:心肌细胞从动作电位0相开始,到复极至-55mV之间的这段时间内,膜的兴奋性下降到零,对无论多强的刺激也不会发生兴奋反应,称为绝对不应期(absolute refractory period)。

膜电位从-55mV继续复极到-60mV的短时间内,很强的刺激已可产生部分除极化或局部兴奋,但仍不能产生动作电位或扩布兴奋,称为有效不应期(effective refractory period)。

从有效不应期起,一直到复极大部分完成,膜电位恢复到约-80mV,这段时间内心肌对较强的刺激可以应激,但引发的动作电位幅度较低,除极速度较慢,动作电位的时限也较短,称为相对不应期(relative refractory period)。

其后有一很短的时间对弱刺激也可引起除极,称为超常期(supernormal period)。

临床电生理学中,不应期一般用3种术语来表达:相对不应期、有效不应期和功能不应期(functional refractoryperiod)。

在临床上,有效不应期和绝对不应期的名称可换用。

为了便于描述和理解,基础刺激信号以S1表示,期前刺激信号以S2表示,期前刺激的联律间期以S1S2表示,各种不应期定义如下:①相对不应期:S2引起传导时间延长的最长的S1S2,相对不应期表示恢复期的结束;②有效不应期:S2未能引起传导的最长的S1S2,有效不应期必须在不应组织的近端测量;③功能不应期:S1S2下传时的最短的间期,由于功能不应期是测量某一心脏组织的传出间期,因此,必须在该心脏组织的远端测量。

根据此概念,某组织的有效不应期的测量只有在满足近端组织的功能不应期<远端组织的有效不应期的条件时才有可能。

生理学考试知识点整理:心肌细胞的生理特性

1.自动节律性组织细胞具有在没有外来刺激的条件下,自动地发生节律性兴奋的特性。

自律性来源于特殊传导系统的自律细胞,其中窦房结细胞的自律性最高,称为起搏细胞,是正常心脏的起搏点。

心肌细胞自律性的高低取决于4期去极的速度。

2.兴奋性在一个心动周期中,心肌的兴奋性是不断变化的。

(1)绝对不应期:在此期间任何强大的刺激都不能引起动作电位。

(2)有效不应期:随后有一个时期,如给予足够强的刺激,肌膜可产生局部反应,但不能引起扩布性兴奋。

有教科书将这一时期加上前面的绝对不应期称为有效不应期。

(3)相对不应期:高于正常阈值的强刺激,可以引起扩布性兴奋。

(4)超常期:给予略低于正常发生兴奋所需的刺激,可引起一个动作电位。

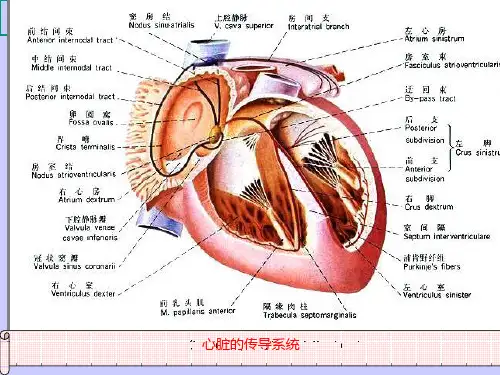

3.传导性心脏内兴奋的传播是通过两种系统完成的,特殊传导系统和心肌本身。

(1)主要传导途径:窦房结→心房肌和房内传导

系统→房室交界→房室束支→左、右束支→浦肯野纤维→心室肌。

(2)传导速度:心脏中不同组织的传导速度各不相同,房室交

界处传导速度慢。

心室中的特殊传导系统传导速度快。

4.收缩性心肌一般不发生强直收缩。

Ca2+、交感神经兴奋或儿茶酚胺等加强心肌收缩力,低氧、酸中毒、乙酰胆碱等降低心肌收缩力。

【考点】⼼肌的⾃律性原理。

【解析】1)⾃动节律性 将动物的⼼脏摘出体外,保持于适当环境中,⼼脏⼀定时间内仍然能够⾃动地、有节律地进⾏跳动。

⼼脏在离体和脱离神经⽀配的情况下,仍然能⾃动地产⽣兴奋和收缩的特性,称为⾃动节律性(简称⾃律性),⼼脏的⾃律性来源于⼼脏内特殊传导系统的⾃律细胞。

⼼脏特殊传导系统各部分的⾃律性⾼低不同,在正常情况下窦房结的⾃律性(约为每分钟100次)。

房室交界次之(约为每分钟50次),⼼室内传导组织最低(每分钟约20~40次)。

正常⼼脏的节律活动是受⾃律性的窦房结所控制。

窦房结是主导整个⼼脏兴奋和收缩的正常部位为⼼脏的正常起搏点。

2)⼼肌细胞兴奋性的周期性变化⼼室肌细胞兴奋后,其兴奋性变化可分为以下⼏个时期: (1)有效不应期:从⼼肌细胞去极化开始到复极化3期膜内电位约-55毫伏的期间内,不论给予多么强⼤的刺激,都不能使膜再次去极化或局部去极化,这个时期称为绝对不应期。

在复极化从-55毫伏到达-60毫伏的这段时间内,⼼肌细胞兴奋性开始恢复,对特别强⼤的刺激可产⽣局部去极化(局部兴奋),但仍不能产⽣扩布性兴奋,这段时间称为局部反应期。

绝对不应期和局部反应期合称为有效不应期,即由0期开始到复极化3期-60毫伏为⽌的这段不能产⽣动作电位的时期。

(2)相对不应期:从有效不应期完毕,膜电位-60毫伏到-80毫伏的期间,⽤阈上刺激才能产⽣动作电位(扩布性兴奋)。

这⼀段时间称为相对不应期。

此期⼼肌兴奋性逐渐恢复,但仍低于正常。

(3)超常期:在复极化完毕前,从膜内电位由约-80毫伏到-90毫伏这⼀时间内,膜电位的⽔平较接近阈电位,引起兴奋所需的刺激较⼩,即兴奋性较⾼,因此将这段时期称为超常期。

最后,膜复极化完毕到达静息电位(或舒张电位)时,兴奋性恢复正常。

每次兴奋后兴奋性发⽣周期性变化的现象是所有神经和肌⾁组织的共性,但⼼肌兴奋后的有效不应期特别长,⼀直延长到⼼肌机械收缩的舒张开始以后。

心肌细胞的生物电特点1.动作电位:心肌细胞在兴奋传导过程中会产生动作电位。

动作电位是指心肌细胞在兴奋传导时由负值逐渐变为正值然后再恢复到静息状态的电位变化。

动作电位可分为快速反应的动作电位(例如心室肌细胞)和缓慢反应的动作电位(例如心房肌细胞)。

2.自律性:心肌细胞具有自主产生动作电位的能力,称为自律性。

心肌细胞中含有自主节律细胞,这些细胞在缺乏外界刺激时仍可自发产生周期性兴奋传导。

这是心脏能够自主跳动的基础。

3.传导性:心肌细胞能够传导兴奋信号。

传导系统由窦房结、房室结、希氏束和浦肯野纤维等组成。

其中,窦房结是起搏点,它产生的兴奋信号通过房室结传导到心室,最终引发心肌收缩。

4.平台期:心肌细胞的动作电位中存在一个平台期,即电位在正值上升后,保持一个相对稳定的状态。

这个平台期是由于电位依赖钙通道的开放导致的,使得细胞在此期间持续收缩,确保足够的时间供心室排血。

5.心肌细胞之间的耦联:心肌细胞通过间质连接物质和细胞膜上的间隙连接(如疏松结合和密集结合)相互连接在一起,形成一个功能上紧密耦联的网络。

这种耦联可以使兴奋传导在心肌细胞之间迅速传递,实现心脏的同步收缩。

6.心肌细胞的不应期:心肌细胞具有绝对不应期和相对不应期。

绝对不应期是指在一个动作电位期间,心肌细胞不能再次兴奋;而相对不应期是指在一个较短时间内,心肌细胞对兴奋的反应比较低,但仍能产生一定的动作电位。

总之,心肌细胞具有自律性、传导性、平台期、动作电位等特点,这些特点是心脏能够自主跳动和正常传导的重要基础。

了解心肌细胞的生物电特点对于心脏疾病的诊断和治疗具有重要意义。

顾春英:不应期与房室传导作者:顾春英天津市第五中心医院来源:心电图杂志(电子版)2014年2月第3卷第1期一、不应期形成的机制1.不应期的概念心肌细胞兴奋后立即在很短时间内,完全地或部分地丧失兴奋性,这一特性称为不应性。

不应性持续的时间为不应期。

兴奋的本质是产生动作电位,对普通肌细胞来说,兴奋与钠离子通道有关。

2.钠离子通道功能特性心肌细胞每次激动后立即进入不应期,待复极结束才脱离不应期而进入兴奋期,直到下一次激动开始。

这一过程离子通道至少经历三种不同状态的循环转换,即静息关闭状态(备用状态)、开放状态(激活),失活关闭状态(失活)。

处于静息关闭状态的通道遇到适宜的刺激时即可进入开放状态,即激活过程。

除极后钠离子通道关闭,即失活过程。

失活关闭状态的通道不能直接进入开放状态,它需转换成静息关闭状态后,才能再度接至外界刺激而激活开放,这一过程称为复活。

3.不应期形成过程当刺激达阈电位时,钠通道激活开放,Na+内流,膜电位上升达0 mV以上时,钠通道关闭失活,此时再强刺激也不能激活,直到复极膜电位下降至-60 mV钠离子通道才开始复活,形成有效不应期,当-60~80 mV时部分复活形成相对不应期,-80~90 mV大部分复活形成超常期,-90 mV进入静息关闭备用状态即兴奋期。

4.不应期与复极波的关系不应期的形成过程揭示不应期与复极波二者之间有着明确的对应性和同步性:对应性指从0相到-60 mV为有效不应期、-60-80 mV 相对不应期、-80-90 mV超常期、-90 mV为兴奋期。

这就决定二者一定同步,对心室肌来说复极时限长,不应期也长,反之则短。

因此,正常情况下不应期总是等于QT间期;异常情况下不应期长于复极时限,为复极后不应期。

二、不应期与房室传导以上是快反应细胞不应期的形成机制与形成过程。

对于房室结慢反应细胞来说,0相除极是钙离子经Lca通道内流产生,因此慢反应细胞的不应期与通道的功能状态相关。

细胞的不应期现象名词解释细胞是生物界中最基本的构成单位,它们通过进行各种生理活动,维持着生命的正常运转。

在这个过程中,细胞会经历不同的阶段和反应,其中一个重要的现象是“不应期”。

本文将对细胞的不应期现象进行解释,探讨其在生物学领域的意义和应用。

不应期是指在细胞的一次反应结束之后,需要一段时间才能再次对刺激做出反应的时间延迟。

这种时间延迟往往是细胞内部复原和恢复正常状态所需要的。

在不同的细胞类型和反应过程中,不应期的长度和特征可以有所不同。

细胞的不应期可以观察到的一个典型例子是神经细胞的动作电位反应。

当神经细胞受到刺激时,会迅速产生一个电信号,称为动作电位。

然而,一旦动作电位发生,细胞会经历一段时间的不应期,即无法再次对刺激做出反应。

这是因为细胞需要通过离子通道的重置和复原过程,来准备下一次的动作电位产生。

不应期在神经细胞中的存在起到了重要的生理调节作用。

它可以防止神经细胞过度兴奋和过度活跃。

比如,在感知疼痛的过程中,如果没有适当的不应期,神经细胞可能会不断地产生动作电位,导致剧烈的疼痛感觉。

因此,不应期可以使细胞在刺激之间有适当的恢复时间,并保持细胞的正常功能。

除了神经细胞,其他类型的细胞也存在不应期现象,虽然可能具有不同的特征。

例如,在心脏肌细胞中,不应期的存在确保心脏的正常跳动。

心脏的收缩和舒张过程需要通过细胞内离子通道的打开和关闭来调节,这些过程就需要一定的时间。

如果没有适当的不应期,心脏可能会出现不规律的搏动,甚至导致心律失常等疾病。

不应期不仅在生物学的基础研究中有重要的意义,还在临床医学和药物开发领域有一定的应用。

了解和研究细胞的不应期可以帮助医生和科研人员更好地理解疾病的发生机制,并且为药物的研发和设计提供指导。

例如,针对神经疾病的治疗,研究人员可以利用不应期的特性,设计出合适的药物给药方案和用药间隔,以达到最佳的治疗效果。

在细胞生物学领域,不应期是一个重要的现象,它揭示了细胞内部反应和复原的机制,为生命的正常运转提供了必要的调节和保护。

心脏各部位不应期测定方法心脏组织根据期前刺激产生不同的反应,可形成三种类型不应期。

①相对不应期(RRP):指心脏某组织在应激后一段时间内,虽然能够再次应激,但传导速度显著减慢的时期,以该组织传导发生延缓时的最长期前刺激偶联间期表示;②有效不应期(ERP):指心脏某组织在应激以后的一段时间内不能再次应激的时期,以该组织发生传导阻滞时的最长期前刺激偶联间期表示;③功能不应期(FRP):指激动能连续两次有效通过心脏某组织的最短时距,以能引起该组织连续两次应激时的最短期前剌激偶联间期表示。

常采用心房S1S2程控期前刺激的方法检测不应期,应保证每次刺激脉冲均能有效起搏心房,避免因无效起搏造成P波脱漏影响不应期测定。

基础刺激周期长度应尽量接近窦性周期长度,以保证获得的数据接近正常生理范围。

因受到选择患者不同、基础起搏周长不同、自主神经张力改变等诸多因素影响,各电生理检查室所测心脏各部位不应期的正常范围可略有差异。

•窦房结不应期:只能间接测定窦房结有效不应期(SNERP),相对不应期和功能不应期无法测出。

出现P2呈插入型房早时(P1P3=P0P0)最长的S1S2间期即为SNERP。

正常范围<360ms,如>500ms可提示病态窦房结综合征。

•心房肌不应期:1.相对不应期:出现P2波时限>P1波时限时最长的S1S2间期;2.有效不应期:S2后不再出现P2波时的最长S1S2间期;3.功能不应期:能出现P2波时的最短的S1S2(P1P2)间期;4.正常范围:心房RRP240-370ms;ERP230-360ms;FRP240-270ms。

•房室交接区前向不应期:1.相对不应期:出现P2-R2>P1-R1或P2-R2延长时最长的P1-P2间期;2.有效不应期:P2波后不再出现R2波时最长的P1-P2间期;3.功能不应期:P1-P2能连续下传时产生的最短R1-R2间期;4.正常范围:房室交接区RRP400-650ms;ERP220-450ms;FRP210-500ms。