国内外城市轨道交通对比分析.

- 格式:ppt

- 大小:1.59 MB

- 文档页数:15

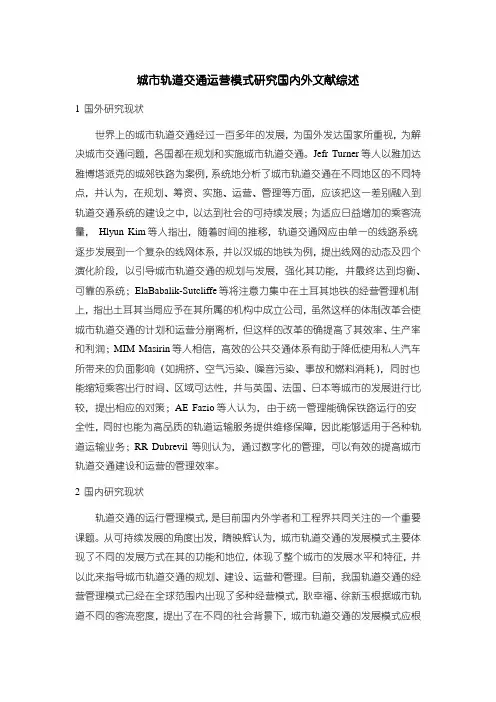

城市轨道交通运营模式研究国内外文献综述1 国外研究现状世界上的城市轨道交通经过一百多年的发展,为国外发达国家所重视,为解决城市交通问题,各国都在规划和实施城市轨道交通。

Jefr Turner等人以雅加达雅博塔派克的城郊铁路为案例,系统地分析了城市轨道交通在不同地区的不同特点,并认为,在规划、筹资、实施、运营、管理等方面,应该把这一差别融入到轨道交通系统的建设之中,以达到社会的可持续发展;为适应日益增加的乘客流量,Hlyun Kim等人指出,随着时间的推移,轨道交通网应由单一的线路系统逐步发展到一个复杂的线网体系,并以汉城的地铁为例,提出线网的动态及四个演化阶段,以引导城市轨道交通的规划与发展,强化其功能,并最终达到均衡、可靠的系统;ElaBabalik-Sutcliffe等将注意力集中在土耳其地铁的经营管理机制上,指出土耳其当局应予在其所属的机构中成立公司,虽然这样的体制改革会使城市轨道交通的计划和运营分崩离析,但这样的改革的确提高了其效率、生产率和利润;MIM Masirin等人相信,高效的公共交通体系有助于降低使用私人汽车所带来的负面影响(如拥挤、空气污染、噪音污染、事故和燃料消耗),同时也能缩短乘客出行时间、区域可达性,并与英国、法国、日本等城市的发展进行比较,提出相应的对策;AE Fazio等人认为,由于统一管理能确保铁路运行的安全性,同时也能为高品质的轨道运输服务提供维修保障,因此能够适用于各种轨道运输业务;RR Dubrevil 等则认为,通过数字化的管理,可以有效的提高城市轨道交通建设和运营的管理效率。

2 国内研究现状轨道交通的运行管理模式,是目前国内外学者和工程界共同关注的一个重要课题。

从可持续发展的角度出发,隋映辉认为,城市轨道交通的发展模式主要体现了不同的发展方式在其的功能和地位,体现了整个城市的发展水平和特征,并以此来指导城市轨道交通的规划、建设、运营和管理。

目前,我国轨道交通的经营管理模式已经在全球范围内出现了多种经营模式,耿幸福、徐新玉根据城市轨道不同的客流密度,提出了在不同的社会背景下,城市轨道交通的发展模式应根据城市发展的实际,进行合理的规划与选择,以保证轨道交通的健康、持续、稳定发展;袁东提出,轨道交通建设应以安全、有序运行、可持续发展为目标,积极构建建设服务运营、运营服务运营和运营服务发展的核心,促进轨道交通项目的同步规划建设、相关资源管理和运营准备。

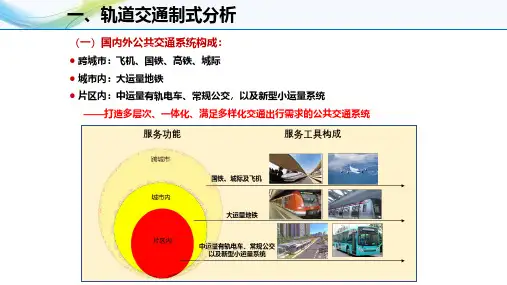

(一)国内外公共交通系统构成:⚫跨城市:飞机、国铁、高铁、城际⚫城市内:大运量地铁⚫片区内:中运量有轨电车、常规公交,以及新型小运量系统——打造多层次、一体化、满足多样化交通出行需求的公共交通系统服务功能服务工具构成⚫根据《城市公共交通分类标准》(CJJ/T114-2007),城市轨道交通:➢系统分类:地铁系统、市域快速轨道系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车系统、磁浮系统和自动导向系统➢运能分类:•高运量:4.5万人次/h以上•大运量:3.0~4.5万人次/h •中运量:1.0~3.0万人次/h •小运量:1.0万人次/h以下(二)城市轨道交通标准分类(三)大中小运量轨道系统概况⚫大运量:地铁(A、B、C型)⚫中运量:现代有轨电车、中低速磁悬浮列车、单轨⚫小运量:APM、云巴、智轨⚫说明:红色为成熟广泛应用制式,蓝色为特定区域、专用制式盐田罗湖文锦渡口岸石岩至东莞前海坂田雪象福田33号线(四)大运量——地铁⚫功能:运能大,跨区运行畅达全市,覆盖城市重要交通走廊,服务质量安全水平高⚫运能:单向每小时运量为3-5万人次⚫速度:平均旅行速度30-35km/h⚫建造周期:4-5年⚫建造成本:政府投资,每公里约8-10亿元⚫运营成本:目前票务收入及非票务收入仅涵盖运营生产成本,列车增购、车辆大修、设备更新重置均需政府投资,政府财政压力巨大(每年每公里约0.23亿元)——地铁运能大,建设运营成本高、周期长,客流需满足运能需求,需沿城市重要交通走廊布设,与中小运量轨道交通系统互相喂给,完善城市交通出行服务(五)中运量——现代有轨电车⚫功能:主要覆盖地铁覆盖不到的城市公共服务设施(学校、医院、场馆、政府服务设施)、商业、居住、产业片区,打造服务区内的系统完善、四通八达、换乘便捷次骨干交通网络⚫应用:约140年历史,国内外100多个城市用作城市重要公共交通工具,国内18个城市建成运营36条约327公里线路,每年增长约30%⚫线路:最小转弯半径25米,正线坡度50‰,最大坡度60‰⚫车辆:列车长度根据客流需求可灵活组合,长约20-45米,宽约2.65米,车外高约3.6米,车内净高约2.1米⚫速度:平均旅行速度为20-25km/h⚫运能:单向每小时运量为1.5-2万人次⚫建造周期:2年⚫建造成本:1.0-1.2亿元/公里(含轨行区管线迁改)(五)中运量——现代有轨电车⚫运营维护成本:采用成熟的钢轮钢轨和超级电容,寿命长,运营成本较低(20年每年每公里票价政策缺口补贴约521万)⚫道路空间占用:区间占用宽约7-8m,车站占用宽约9-12m,与路中绿化资源可共享⚫道路交通影响:路口信号系统互联互通,分别检测,有轨电车优先,交警统一联控⚫路权形式:路口共享,区间专用(有条件区间共享)⚫应急救援:救援组织便捷(遇事故地面快速紧急疏散)⚫环境适应性:全天候(台风天气除外)7.5(六)小运量——智轨(研发试验阶段)⚫功能:设计理念属于BRT类型,智能虚拟+司机驾驶,目前为研发试验阶段⚫应用:中车株洲电力机车研究所、中车株洲电力机车公司研发,株洲市3公里试验线运行⚫线路:最小转弯半径25米,正线坡度50‰,最大坡度100‰⚫车辆:车长约31.6米,宽约2.65米,车外高约3.6米,车内净高约2.5米⚫速度:平均运营速度为18-25km/h⚫运能:单向每小时运量为0.5-1万人次⚫建造周期:2年⚫建造成本:约1.3亿元/公里(研发估算,不含拆迁、管线迁改、道路改造)(六)小运量——智轨(研发试验阶段)⚫运营维护成本:电池使用寿命3年,橡胶轮胎定期更换,满载车重51吨路面磨损严重,为保障运行平稳,道路平整度要求高(误差10mm 以内)维护量大,运营成本高于有轨电车⚫道路空间占用:区间占用宽约7.5m,车站占用宽约9-12m,需硬化⚫紧急救援:通过地面快速紧急疏散乘客⚫路权形式:路口共享,区间专用⚫环境适应性:暴雨大雾、异物遮挡安全行驶困难,速度缓慢(七)小运量——云巴(研发试验阶段)⚫设计服务功能:类似APM接驳系统,为大型园区、旅游景点、居住社区、机场高铁会展中心与地铁、有轨电车接驳服务小运量交通工具⚫应用情况:比亚迪公司研发产品,目前仅在少量园区、旅游景点试验,没有城市公共交通运营服务的成熟线路⚫线路:设计最小转弯半径约25米,正线载客最大坡度约80‰⚫车辆:每模块长约8.3米,列车1-4模块组合,宽约2.4米,车外高约3.4米,车内净高约2.1米⚫速度:平均运营速度约28-30km/h⚫运能:单向每小时运量约0.3-0.6万人次⚫建造周期:约2年⚫建造成本:约1.7亿元/公里(不含拆迁、管线迁改、道路改造)(七)小运量——云巴(研发试验阶段)承台宽度5m柱体宽度1.5m桥面宽度8m岛式车站宽度12米区间宽度8米12m 2m ⚫运营维护成本:高架敷设,质量安全要求高,橡胶轮胎定期更换,列车及设施设备属唯一性产品,运营维护成本高⚫道路空间占用:双轨运行区间宽约8m 、车站约12m (依据相关规范,高架限界地面投影范围道路不得占用),出入口4m (需占用人行道)⚫道路交通影响:高架敷设需与沿线路口、人行天桥、高架道路等协调(云巴结构距地面净高度不小于5.5米)⚫紧急救援:高架敷设,紧急疏散问题多,项目未经过国家相关部门安全检验验收⚫环境适应性:全天候(台风天气除外)2m(八)综合对比主要指标现代有轨电车智轨(研发试验阶段)云巴(研发试验阶段)说明列车性能应用情况技术成熟、应用广泛(超过6000公里)√株洲3公里试验线尚无运营线路高峰小时运量(万人/小时) 1.5-2√0.5-1.00.3-0.6依据不同编组运能会有变化最高速度(km/h)70-70-70-旅行速度(km/h)20-2518-2528-30√旅行速度受设站间距影响较大最小曲线半径(m)25-25-25-最大爬坡能力6%10%√8%能耗(度/公里) 2.7-3试验阶段试验阶段√有轨电车超级电容供电,满载运营每公里2.7-3度电自动驾驶工况轨道自动驾驶系统技术简单、安全可靠、辅助监控设施简单、投资和维护成本低√智轨自动驾驶系统技术复杂、安全风险大、辅助监控设施技术复杂,投资和维护成本高试验阶段√储能电源超级电容,使用寿命10年、充放电100万次,免维护、100%无污染可回收√钛酸锂电池,使用寿命3-5年、充放电5000次,需定期维护、有污染回收成本高,有消防隐患钛酸锂电池,使用寿命3-5年、充放电5000次,需定期维护、有污染回收成本高,有消防隐患市场化程度公开招投标-唯一性-唯一性-(八)综合对比主要指标现代有轨电车智轨(研发试验阶段)云巴(研发试验阶段)说明轨行区布设线路敷设地面与绿化共享敷设-硬化道路敷设-高架敷设,路口净空间不低于5.5m-均需道路改造;云巴高架下绿化,种植养护难占地(米)区间8,车站10-12√区间7.5,车站11√区间8,车站12,出入口4(人行道敷设)景观性好√轨行区无法绿化差紧急疏散好√好√疏散难度大交通组织管理轨道运行单一,管控简单√交通组织管控复杂自动驾驶,管控复杂环境适应性全天候(台风天气除外)√暴雨天气、异物阻挡安全行驶困难全天候(台风天气除外)√投资综合造价(亿元/公里) 1.0-1.2√ 1.3 1.7不含拆迁、管线迁改、道路改造施工工期(年)2-2-2-车辆购置(万元/列)2000-唯一性-唯一性-有轨电车公开招投标,智轨云巴唯一性,无法招投标运营成本每年每公里约521万-无实际运营数据-无实际运营数据-有轨电车示范线招标价小结系统成熟安全可靠,已有市场化管理的成熟法规经验系统尚处试验阶段系统尚处试验阶段。

世界各国城市轨道交通运营里程、轨道交通信号系统现状及新建线路信号系统市场空间发展分析一、各国城市轨道交通运营里程59个国家和地区的167个城市开通地铁,总里程达15622.61km;21个国家和地区的55座城市开通轻轨,总里程达1396.21km;58个国家和地区的416座城市开通有轨电车,其中有里程数据来源的240座城市的有轨电车总里程达11179.28km。

欧亚大陆总运营里程占全球的90.11%,其中欧洲总运营里程最长,为14710.962km。

分制式看,亚洲地铁和轻轨里程最长,各占全球地铁和轻轨里程的60.02%和65.59%;欧洲有轨电车里程最长,占全球有轨电车里程的96.16%。

分国家/地区来看,中国大陆总运营里程排名世界第一,占全球总里程23.92%;德国以3615.1km的里程排名第二。

分制式看,中国的地铁和轻轨里程均排名世界第一,各占全球地铁和轻轨里程的37.78%和30.22%;德国的有轨电车里程达3214.4km,排名世界第一,占全球有轨电车里程的28.75%。

全球共80座城市的城轨交通运营总里程超过100km,其中中国有18座城市;共19座城市总里程超过300km,其中中国有8座城市;上海、北京、莫斯科、广州、首尔的总里程超过500km,其中上海以801.34km运营里程居世界第一,成都首次跻身全球前十,并超越了纽约、南京和武汉。

二、铁路、城轨、城际、重载铁路信号系统信号系统是轨道交通列车运行的控制中枢,用于指挥列车行驶、并保证列车行驶安全,实现轨道交通高效运营的目标。

目前我国城轨信号系统包括三种:基础CBTC系统、CBTC互联互通列车运行控制系统(I-CBTC系统)、全自动运行系统(FAO系统),应用市场包括新建线路市场、既有线路升级改造市场和重载铁路市场。

CBTC是城市轨道交通信号系统的主流产品,FAO、I-CBTC均为在CBTC技术的基础上发展的升级产品。

截至2019年末,中国大陆地区共40个城市开通城轨交通运营,共计211条线路,运营线路总长度达6730.27公里,按照平均每条线路32公里计算;2016-2019年,公开招标正线线路分别为17条、29条、26条、36条。

技术装备2023/09CHINA RAILWAY 国内外轨道交通综合试验基地现状与发展趋势刘洋1, 曹玉峰1, 蔡小培2, 姚宇飞2, 郑伟3(1.国能铁路装备有限责任公司,北京 100011;2.北京交通大学 土木建筑工程学院,北京 100044;3.北京交通大学 国家轨道交通安全评估研究中心,北京 100044)摘要:轨道交通综合试验基地主要功能是开展运营线路上无法进行的试验,完成轨道交通新技术、新设备的试验认证工作。

其建成可为轨道交通关键部件、关键参数的探索与优化提供基础,对减轻既有线路试验压力、突破轨道交通技术瓶颈具有重要意义。

通过调研国内外主要轨道交通试验基地,分析既有试验基地的试验对象、内容、规模、技术水平以及现有不足。

调研结果表明,目前开展的轨道交通试验,特别是高速行车条件下列车及基础设施的相关试验对运营线路的依赖较大,试验基地的试验能力已难以满足现有技术需求。

结合轨道交通领域的发展趋势,确定未来试验基地应面向国内外的轨道交通技术需求,结合新一代信息技术,具有更全面、更复杂的试验条件,为新技术、新产品的试验与认证提供服务。

根据目前我国轨道交通试验基地建设进展,对我国轨道交通试验基地建设提出了相关建议。

关键词:轨道交通;环形试验线;现有试验能力;综合试验;规划设计中图分类号:U211.8 文献标识码:A 文章编号:1001-683X (2023)09-0047-10DOI :10.19549/j.issn.1001-683x.2023.06.13.0040 引言随着轨道交通的快速发展与技术进步,新技术、新设备的出现与运用趋于常态化。

但是由于轨道交通技术的复杂性,仅靠理论设计与仿真计算难以确保新技术满足可靠、安全、耐久等关键性指标的要求,必须依赖现场综合试验与联调联试对新技术与既有技术的联动性进行研究,验证新设备的安全性、可靠性和稳定性[1-2]。

因此,一项新技术从开始研发到正式应用需要进行大量的室内试验与现场试验[3]。

国内外地铁综合监控系统比较及技术发展分析施小敏(北京全路通信信号研究设计院集团有限公司,北京 100070) 摘要:通过比较已建成的国内外地铁综合监控系统类型,结合计算机技术、网络信息处理技术、大数据采集处理技术的发展方向,分析地铁等城市轨道交通工程监控元素的业务特点,提出地铁综合监控系统及相关信息化建设的理念。

关键词:地铁;综合监控系统;信息化Abstract: Through comparison among existing metro comprehensive monitoring systems at home and abroad, the paper analyzes monitoring elements characteristics of urban mass transit in consideration of developing trends of computer technologies, network information processing technologies and big data acquisition and processing technologies, and puts forward the concepts of metro comprehensive monitoring systems and relevant information construction.Keywords: metro; comprehensive monitoring systems; informatizationDOI: 10.3969/j.issn.1673-4440.2016.06.017随着专业技术领域的发展,我国的地铁建设相继装备了乘客信息显示系统(P I S)、自动售检票系统(AFC)、环境与设备监控系统(BAS)、火灾自动报警系统(F A S)等众多高新技术装备。

国内外轨道交通发展对比分析摘要:随着我国城市化和机动化进程的加快,交通拥堵问题已成为当前我国各大城市发展的“瓶颈”。

如不能有效地解决城市交通问题。

将严重影响大城市的可持续发展。

但是,解决大城市交通问题要有前瞻性,要结合我国国情以及各大城市自身特点来确定大城市交通的发展战略。

通过近几年对轨道交通的亲自参与和了解认识,现分析一下我国轨道交通的发展现状、特点、问题和发展趋势。

关键词:轨道交通,发展现状,未来趋势,问题及原因,建设历程目录1前言 (3)1.1国外轨道交通公司介绍 (3)1.2城市轨道交通的问题及原因 (4)1.3城市化发展迅速 (4)1.4土地开发利用面积扩大 (4)1.5城市人口增加 (5)2国内外轨道交通建设对比 (5)3、国内城市轨道交通发展现状 (6)4、城市轨道交通发展趋势 (8)5、未来发展趋势预计 (9)5.1 网络化运营时代已经到来 (9)5.2 快速增长势头将持续较长时间 (9)5.3 排名顺序会不断变化 (9)5.4 发展模式可能会有所变化 (9)5.5 人才缺口将长期存在 (9)6结语 (10)6、1国内轨道交通发展方向 (10)6.2 国家政策明朗化 (10)6.3 建设模式选择多样化 (10)6.4 技术优化 (11)6.5 投资多元化,经营市场化 (11)6.6 管理法制化 (11)参考文献 (11)1前言21世纪以来,具有节能、快捷和大运量特征的城市轨道交通建设愈趋受到众多城市的关注。

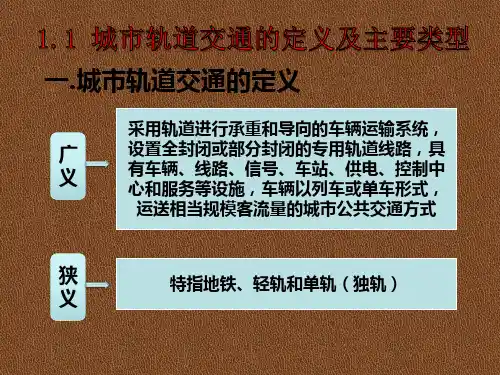

城市轨道交通是采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统,包括地铁系统、轻轨系统、有轨电车、单轨系统、自动导向轨道系统、市域快速轨道系统和磁浮系统。

由于畅通、高效、可靠的交通出行不仅是出行者选择出行方式的基础,更是城市交通管理者追求的目标,所以,城市轨道交通凭借快速、便捷、安全、运量大和运输效率高等特性,成为城市公共交通的重要组成部分。

在中国已经运营轨道交通的城市中,越来越多的居民选择乘坐轨道交通出行。

国内外主要大城市轨交服务质量特色的启示发布时间:2021-01-18T13:46:34.847Z 来源:《城镇建设》2020年10月第30期作者:陆宇燕[导读] 标准化是城市轨交服务质量实现一体化、网络化的基础和前提。

陆宇燕上海理工大学上海市杨浦区 200093【摘要】标准化是城市轨交服务质量实现一体化、网络化的基础和前提。

本文从国内、国外各2个城市总结了该城市轨交服务质量的成果和经验。

指出轨交服务质量标准化的必要性,以此提出提升苏州市城市轨交服务质量的策略。

【关键词】轨道交通、服务质量、策略一、国外城市轨交服务质量特色1.日本东京日本的城市轨道交通最早可追溯到1927年,种类也是丰富多样,对于大多数旅客的第一感受就是便捷。

这种乘客高评价的便捷特别体现在轨道交通高效的换乘、整洁卫生的运营环境、人性化的乘客关怀以及轨道交通与周边各类空间的有效衔接,都让人在地下空间感觉不到单调和冗长。

(1)运输效率高、行车间隔短;(2)服务设施完好;(3)票务方式多样;(4)衔接空间便捷。

2.英国伦敦伦敦拥有世界上的第一条地铁,于1863年1月建成通车,2003年起伦敦轨道交通成为伦敦交通局的一部分。

目前,伦敦共有线路12条,每日载客量平均高达304万人。

相较于中国最早的北京地铁,伦敦足足早了107年,对于服务质量评价,英国伦敦的“他山之石”,可以成为提升苏州轨道交通服务质量的“攻玉”之材。

(1)换乘效率高;(2)票务方式多样;(3)良好的公共运营环境文化;(4)舒适的乘客关怀。

二、国内城市轨交服务质量特色1.湖北武汉武汉地铁是服务于中国湖北省武汉市的城市轨道交通,其首条线路——武汉地铁1号线于2004年7月28日开通运营,使武汉成为中西部地区首个拥有地铁的城市。

截至2020年11月,武汉地铁运营线路共9条,总运营里程339千米,车站总数228座,线路长度居中国第七、中部第一。

(1)运输效率高;(2)票务方式多样;(3)良好的公共运营环境文化。

目录一.国内轨道交通概况 (2)1.城市轨道交通概况 (2)2.铁路交通概况 (4)二.国际轨道交通概况 (10)1.城市轨道概况 (10)2.铁路交通概况 (11)三.轨道交通市场现状 (13)四.轨道交通未来发展方向 (14)1.轨道交通提速 (14)2.加强既有路网技术改造和枢纽建设,提高路网既有通道能力 (14)3.发展空间较大城市轨道交通成为城市公共交通系统的一个重要组成部分 (15)五.主要设备 (15)六.轨道交通政策 (16)1.行业监管体制 (16)2.行业主要法律法规 (17)3.行业主要政策 (17)一. 国内轨道交通概况1.城市轨道交通概况(1)城市轨道交通种类针对国内外各种轨道交通方式的特点,根据城市轨道交通的界定范围,将那些技术成熟、已经作为城市公共交通正式运营的轨道交通区分为7种类型,并定义如下。

➢城市市郊快速铁道城市市郊快速铁道是由电气或内燃牵引,轮轨导向,车辆编组运行在城市中心与市郊、市郊与市郊、市郊与新建城镇间,以地面专用线路为主的大运量快速轨道交通系统。

➢地下铁道地下铁道是由电气牵引、轮轨导向、车辆编组运行在全封闭的地下隧道内,或根据城市的具体条件,运行在地面或高架线路上的大容量快速轨道交通系统。

根据资料分析,为了降低工程费用,地铁系统中地面和高架线路所占的比重越来越大。

在世界范围内,地下铁道地下部分约占70% ,地面和高架部分约占30% ,甚至有的城市地铁系统全部采用高架形式,只有部分城市地下铁道系统是完全在地下的。

地下铁道是历史遗留下来的一个专有名词。

➢轻轨交通轻轨交通是在有轨电车基础上发展起来的电气牵引、轮轨导向、车辆编组运行在专用行车道上的中运量城市轨道交通系统。

轻轨交通的运量在公共汽车和地铁之间,它可以根据城市的特点和具体情况,采用地下、地面及高架相结合的形式进行建设,可以降低建设费用,具有很大的灵活性和适应性。

轻轨交通还可以根据客流的需要采用不同车型,如单车和铰接车组成不同的编组方式。

中国城市轨道交通技术的国际发展-概述说明以及解释1.引言1.1 概述2.1 城市轨道交通技术的国际背景随着世界经济的快速发展和城市化进程的加快,城市交通成为一个日益突出的问题。

传统的交通方式已经不能满足人们对便捷、快速和高效出行的需求。

城市轨道交通作为一种高效、低碳、环保的交通方式,逐渐成为各国城市交通规划的重要组成部分。

在国际范围内,城市轨道交通技术已经取得了长足的发展。

许多发达国家和地区,如德国、日本、美国等,都已经建立了庞大的城市轨道交通网络,并且在技术研究和运营管理上具有相当富有经验的积累。

这些国家和地区的城市轨道交通系统不仅提供了人们便捷的出行方式,也为当地的经济发展和城市形象的提升做出了积极的贡献。

在国际发展中,城市轨道交通技术呈现出以下几个特点。

首先,技术的创新和发展成为推动城市轨道交通发展的重要动力。

通过不断地引入新技术、新材料和新设备,城市轨道交通系统得以不断改进和升级,提升了其运营效率和服务质量。

其次,城市轨道交通的多元化发展趋势开始显现。

除了传统的地铁系统,轻轨、有轨电车等形式的城市轨道交通也得到了广泛的发展,以满足不同城市和地区的需求。

此外,国际合作和交流在城市轨道交通技术发展中扮演着重要的角色。

各国和地区通过开展技术交流、项目合作等形式,共同推动城市轨道交通技术的进步和创新。

中国作为世界上人口最多的国家之一,城市化进程快速推进,面临着巨大的交通压力和挑战。

在城市轨道交通技术方面,中国也取得了长足的发展。

目前,中国已经建成了世界上规模最大的城市轨道交通系统,包括地铁、轻轨等形式。

中国城市轨道交通系统在技术创新、设备制造、运营管理等方面都有较大的突破和进步。

中国在城市轨道交通技术领域的快速发展也得到了国际社会的广泛关注和认可。

本文旨在探讨中国城市轨道交通技术的国际发展。

首先,将介绍城市轨道交通技术的国际背景,包括发达国家和地区的经验和技术水平。

其次,将详细介绍中国城市轨道交通技术的发展现状,包括技术进步、系统建设和运营管理等方面的成就和挑战。

国内外轨道交通综合枢纽案例分析摘要:通过对国内外轨道交通综合枢纽的案例分析,总结借鉴轨道交通综合枢纽建设经验。

主题词:轨道交通,综合枢纽,分析Abstract: through the domestic and international rail transit hub of the comprehensive case analysis, this paper summarizes the rail transit comprehensive hub for reference the construction experience.Keywords: rail traffic, comprehensive hub, and analysis在综合客运枢纽中引入轨道交通,使之成为轨道交通综合枢纽,是确保综合客运枢纽周边交通通畅的重要途径,也是综合客运枢纽集疏运体系的发展趋势。

国内外的大型枢纽基本都有一条或者多条轨道交通线路与之连接,通过在枢纽内直接修建轨道交通或者利用换乘通道连接轨道交通站点,有效疏导了旅客进出车站,缓解了地面交通压力。

1 国内外轨道交通综合枢纽案例分析1.1 法国巴黎拉德芳斯枢纽拉德芳斯(La Defense)枢纽位于巴黎拉德芳斯副中心,包括地铁1号线、有轨电车T2线、区域快速铁(RER)A线、郊区铁路线和多条公共汽车线路,是集轨道交通(高速铁路、地铁线路)、高速公路、城市道路于一体的综合交通枢纽,目前已形成了高架道路交通、地面交通和地下交通三位一体的交通系统,形成了欧洲最大的公交换乘中心,将拉德芳斯区与巴黎市中心区紧密地连接起来。

这一公共运输服务系统日接待乘客达50万人次以上,超过80%的人选择乘坐公共交通进出拉德芳斯副中心。

拉德芳斯枢纽设计的非常先进,巧妙地将多个车站都整合在一个4层的大型建筑内,乘客不用出站就可以换乘各种方式,其成功的关键因素之一是其完善、便捷的交通基础设施。

国内外轨道交通电磁兼容标准对比分析崔勇;王颖;王俊飞;陈海康【摘要】国内外都制定有轨道交通电磁兼容的相关标准,如欧洲标准EN 50121-X 系列,国际标准IEC 62236-X系列,国际标准IEC 60571,日本标准JIS E5006,以及国家标准GB/T 24338.X系列等.相比于欧洲,我国轨道交通电磁兼容标准体系形成较晚,也不够完善.本文对目前国内外现行的轨道交通电磁兼容标准,进行了系统的比较分析.通过对比国内外标准体系的差异,探讨分析我国现行轨道交通电磁兼容标准系列需要补充或改进的内容.【期刊名称】《北京交通大学学报》【年(卷),期】2015(039)006【总页数】8页(P54-61)【关键词】轨道交通;电磁兼容;标准;对比分析【作者】崔勇;王颖;王俊飞;陈海康【作者单位】北京交通大学电子信息工程学院,北京100044;北京交通大学电子信息工程学院,北京100044;中国铁道科学研究院标准计量研究所,北京100081;中国铁道科学研究院标准计量研究所,北京100081【正文语种】中文【中图分类】TN03;U26近年来我国轨道交通发展迅速.铁路轨道交通方面:截止2013年底,我国铁路营运里程已突破10万km,时速120 km及以上线路超过4万km,其中时速160 km线路超过2万km,高速铁路突破1万km.城市轨道交通方面:截止2014年底,我国城市轨道交通运营里程已超过3 100 km,提前一年实现“十二五”规划的3 000 km 运营里程目标.预计今年将有40个城市建设轨道交通,总体在建里程近4 000 km.2020年我国将有近50个城市发展轨道交通,超过7 000 km,覆盖我国主要大城市.为适应轨道交通行业的发展,相应的电磁兼容标准也需要不断补充和修订,以适应轨道交通快速发展需求,保证其安全有效运行.如欧洲标准EN 50121-X铁路应用电磁兼容性标准系列[1],通常每隔几年就会完成对现行标准的修订及新版本的发布.目前EN 50121-X和对应的国际标准IEC 62236-X铁路设施电磁兼容性系列[2]现行版本分别为EN 50121-X:2006和IEC 62236-X:2008.我国原有的铁路电磁兼容性标准主要为铁路行业标准TB/T 3034:2002机车车辆电气设备电磁兼容性试验及其限值[3]和TB/T 3073:2003铁道信号电气设备电磁兼容性试验及其限值[4],现在这两个标准已被国家标准GB/T 24338.X轨道交通电磁兼容性系列[5]所替代.GB/T 24338.X系列与国外现行轨道交通电磁兼容标准及我国原来实行的铁路行业标准TB/T 3034—2002和TB/T 3073:2003相比,均存在一定的差异.对这些标准进行比较分析,明确我国现行GB/T 24338系列标准与其他标准之间的差异,探讨产生这些差异的原因,有利于更好地使用标准,把握标准变化动态,可以为我国轨道交通电磁兼容标准的修订和补充提供思路.1.1 EN 50121-X:2006EN 50121-X:2006是欧洲现行的铁路设施电磁兼容性标准系列,用于代替之前实行的EN 50121-X:2000版.EN 50121-X:2006不仅提供了一套用于铁路系统的电磁兼容管理框架,同时也规定了铁路系统作为一个整体的电磁发射限值及在系统内运行设备的电磁发射和抗扰度测试限值,包括6个部分,分别为:1)EN 50121-1:2006 第1部分:总则.本部分描述了铁路系统的电磁行为,为整个标准规定了性能判据,并提供了铁路基础设施和列车之间的接口获得电磁兼容性的管理过程.2)EN 50121-2:2006 第2部分:整个轨道系统对外界的发射.本部分指定了铁路对外部环境的射频发射限值,定义了可应用的试验方法,并就牵引频率和射频下的典型场强值给出了详细信息(以图表的方式).3)EN 50121-3-1:2006 第3-1部分:机车车辆列车和配套车辆.本部分规定了所有类型的机车车辆的发射与抗扰度要求,包括牵引机车、列车组和独立牵引车辆.这部分的范围规定到车辆与各自的能量输入、输出接口为止.4)EN 50121-3-2:2006 第3-2部分:机车车辆设备.本部分适用于铁路机车车辆电气和电子设备的电磁兼容性发射与抗扰度.5)EN 50121-4:2006 第4部分:信号和电信设备的发射和抗扰度.本部分规定了信号和电信设备的电磁发射与抗扰度限值.6)EN 50121-5:2006 第5部分:地面供电装置和设备的发射与抗扰度.本部分适用于地面供电装置的电气和电子设备及组件的电磁兼容性发射与抗扰度.EN 50121-X:2006版标准是在EN 50121-X:2000版标准基础上修订而成的.两者的测试内容和技术指标存在较大差异,目前EN 50121-X:2000版已经废止.1.2 IEC 62236-X:2008国际电工委员会颁布铁路电磁兼容标准IEC 62236-X系列通常基于当时现行的EN 50121-X标准系列.如IEC 62236-X:2003版基于EN 50121-X:2000版,IEC 62236-X:2008版基于EN 50121-X:2006版.目前IEC 62236-X:2008和EN 50121-X: 2006两者技术内容要求一致.1.3 TB/T 3034-2002及TB/T 3073-2003在国家标准GB/T 24338.X系列颁布执行之前,我国铁路系统没有一个完整的电磁兼容标准体系,主要的电磁兼容标准为TB/T 3034—2002和TB/T 3073—2003,这两个标准分别规定了机车车辆电气设备(即车载电气设备)电磁兼容性试验项目、测试等级及发射限值,以及铁路信号设备(即地面信号设备)电磁兼容性试验项目、测试等级及发射限值.其中TB/T 3034—2002等效采用EN 50121-3-2:2000,TB/T 3073—2003修改采用EN 50121-4:2000.1.4 GB/T 24338.XGB/T 24338.X系列是我国首套完整的轨道交通电磁兼容标准系统,也是包含6个子标准,分别为:1)GB/T 24338.1第1部分:总则;2)GB/T 24338.2第2部分:整个轨道系统对外界的发射;3)GB/T 24338.3第3部分:机车车辆列车和整车;4)GB/T 24338.4第4部分:机车车辆设备;5)GB/T 24338.5第5部分:信号和电信设备的发射和抗扰度;6)GB/T 24338.6第6部分:地面供电装置和设备的发射与抗扰度.这些标准除第4部分修改采用IEC 62236-3-2:2003标准,其余5部分内容明确写明是等同翻译采用对应的IEC 62236-X:2003.GB/T 24338.X主要基于IEC 62236-X:2003(EN 50121-X:2000),因此与现行的IEC 62236-X:2008或者EN 50121-X:2006技术要求存在较多差异.1.5 相互关系欧洲EN 50121-X:1996系列标准是全球第1套完整的轨道交通电磁兼容标准体系.随着铁路行业的发展,该系列标准在2000年和2006年又做了进一步的修改和补充.国际标准IEC 62236-X是在EN 50121-X基础上修订,而我国现行的GB/T 24338.X又是等同翻译采用的IEC 62236-X:2003.这些标准发展历程与它们之间关系见图1.除以上标准之外,与轨道交通电磁兼容有关的代表性标准,还有日本的JISE5006:2005-铁路车辆——电子设备性能试验[6](引用IEC 60571).这些标准的主要区别在于测试项目的种类、抗扰度测试等级和发射限值上,但各个测试项目所采用的测试方法基本一致或类似.如基本上所有轨道交通电磁兼容标准中抗扰度的测试方法都是依据国际标准IEC 61000-4系列.本文重点分析讨论我国与欧洲的轨道交通电磁兼容标准在测试项目、抗扰度测试等级和发射限值上存在的差异.由于EN 50121-X:2006与IEC 62236-X:2008两者技术要求一致,因此该部分重点研究我国现行的GB/T 24338.X系列与欧洲现行的EN 50121-X:2006系列及我国之前所用的铁路行业标准TB/T 3034—2002、TB/T 3073—2003之间的差异.2.1 GB/T 24338.X 与EN 50121-X:2006的差异2.1.1 GB/T 24338.3与EN 50121-3-1:2006这两个标准的差异主要为整车发射限值(静态发射试验限值与慢行发射试验限值)不同.静态发射试验限值如图2(a)和图2 (b)所示, EN 50121-3-1:2006对于整车的静态发射依据车辆类型的不同分为2条限值,图2(a)中虚线为城市的有轨电车、无轨电车,实线为其他轨道车辆;而GB/T 24338.3—2009只有一条限值,如图2(b),对于所有类型车辆都采用同EN 50121-3-1:2006中限值较高的那1条限值线.因此,GB/T 24338.3—2009比EN 50121-3-1:2006在整车静态发射限值的规定更加宽松一些.图2中H代替磁场强度,采用单位为dBμA/m,E代表电场强度,采用单位为dBμV/m.整车慢速发射限值如图3(a)和图3(b)所示.GB/T 24338.3—2009比EN 50121-3-1:2006规定的整车慢速发射限值低10 dB.虽然GB/T 24338.3—2009等同翻译IEC 62236-3-1:2003(对应的欧洲标准为EN 50121-3-1:2000),但实际上GB/T 24338.3—2009比后面2个标准规定的整车发射慢速试验限值低10 dB,却与这两个标准规定的静止试验的限值相同,因此,也有研究人员认为这可能是国内标准制定者的疏忽或笔误造成[7].图3中A、B、C代表不同的牵引供电方式,其中A为25 kV AC;B为15 kV AC、3 kV DC和1.5 kV DC;C为750 V和650 V DC.2.1.2 GB/T 24338.4与EN 50121-3-2:2006这两个标准间的差异主要为:蓄电池参考端口、交流辅助电源输入端口抗扰度测试项目不完全相同,机箱机柜端口的辐射抗扰度测试的频率和严格等级不完全相同.1)蓄电池参考端口、交流辅助电源输入端口抗扰度试验.GB/T 24338.4—2009中,交流辅助电源输入端口的抗扰度试验含有4项测试内容,即电快速瞬变脉冲群、浪涌、射频场感应的传导骚扰、电压暂降短时中断和电压变化;而EN 50121-3-2:2006仅有电快速瞬变脉冲群、浪涌、射频场感应的传导骚扰3项试验,缺少了“电压暂降短时中断和电压变化”这项测试,如表1所列.表1中,判据A表明在试验过程中和试验后设备能按预期要求连续工作;判据B 表明试验后设备能按照预期要求连续工作.另外还需强调的是,浪涌测试项目中,GB/T 24338.4—2009规定了线-线(即差模)测试中源阻抗为2 Ω, 在线-地(即共模)测试中为12 Ω.这样的规定与欧标42 Ω、0.5 μF的规定有明显区别.这是因为国内将蓄电池参考端口、交流辅助电源输入端口作为电源端口,根据浪涌测试的通用标准GB/T 17626.5—2008[8](对应的国际标准为IEC 61000-4-5:2005)的要求,电源端口线-线间浪涌测试采用直接耦合,因此线-线间的阻抗就是源阻抗2 Ω;线-地间浪涌测试则还需要通过10 Ω的耦合电阻来施加,所以总的阻抗为12 Ω.但对信号端口而言,根据国内外浪涌测试的通用标准要求,浪涌需要通过一个串联的40 Ω的电阻和0.5 μF的电容来施加,因此总的电阻为42 Ω.欧标中采用42 Ω和0.5 μF的耦合元件,表明欧标的浪涌测试是将蓄电池参考端口、交流辅助电源输入端口作为信号端口来看待,这样考虑的原因和合理性还有待国内业内专家的进一步分析讨论.上述差异,造成GB/T 24338.4—2009浪涌测试的严格等级要高于EN 50121-3-2:2006.电源的阻抗越小,这样的差别就越明显.2)机箱机柜端口辐射抗扰度测试.GB/T 24338.4—2009和EN 50121-3-2:2006中对机壳端口的“射频电磁场辐射”及“数字无线电话的射频电磁场辐射”抗扰度测试所用的频率和严酷等级有所不同,如表2所列.GB/T 24338.4—2009中“射频电磁场辐射”测试等级不同于EN 50121-3-2:2006.在80 MHz~1 GHz频率范围内,GB/T 24338.4—2009采用的辐射场强为10 V/m,而EN 50121-3-2:2006中场强为20 V/m,因此EN 50121-3-2:2006的试验等级比较严苛.我国铁路现场使用的无线列调系统、列尾及列车防护报警系统、手持机等工作频率均在80 MHz~1 GHz频率范围内.现场测试过程中,经常出现这些设备射频电磁场场强达到或超过20 V/m的情况.因此对于该项测试,EN 50121-3-2:2006规定的试验等级更加合理.GB/T 24338.4—2009中“数字无线电话的射频电磁场辐射”测试的频率仅包含“800~960 MHz(20 V/m)”和“1 400~2 000 MHz(20 V/m)”两个频率范围;EN 50121-3-2:2006则包含“800~1 000 MHz(20 V/m)”,“1 400~2 000 MHz(10 V/m)”、“2 100~2 500 MHz(5 V/m)”3个测试频率范围.EN 50121-3-2:2006的测试频率范围更宽,并且随着频率升高,电场强度不断降低,更加符合目前数字无线通信高频、低功耗发展趋势.2.2 GB/T 24338.X与TB/T 3034、3073在GB/T 24338.X颁布之前,我国铁路系统的电磁兼容标准并没有国家标准,只有以TB/T 3034:2002和TB/T 3073—2003为代表的行业标准.这两个标准虽然是在对应标准EN 50121-3-2:2000和EN 50121-4:2000基础上修订而成,但在制订过程中,充分考虑了我国的国情,在发射限值、抗扰度试验等级、判据及测试项目上与EN 50121-X:2000版有诸多区别.GB/T 24338.X是我国第1套完整的轨道交通电磁兼容标准体系,该标准体系基本上是等同翻译采用 EN 50121-X:2000系列.因此,GB/T 24338.X与TB/T 3034—2002、TB/T 3073—2003对应部分的差异实际上也是EN 50121-X:2000与TB/T 3034—2002、TB/T 3073—2003对应部分的差异.2.2.1 GB/T 24338.4与TB/T 3034—20021)在蓄电池电源端口,以及通信和信号、过程测量和控制端口的传导发射限值要求上,GB/T 24338.4—2009比TB/T 3034标准变得宽松,蓄电池电源端口及通信和信号、过程测量和控制端口的传导发射限值对比,如表3所列.考虑到由蓄电池供电的某些设备为弱电设备,并且通信和信号、过程测量和控制设备通常也为弱电设备.这类设备的电源端口及通信信号端口都容易受到传导干扰.因此,对蓄电池电源端口,以及通信和信号、过程测量和控制端口的传导发射采取较低的发射限值对保护与之相连的弱电设备更为有利.2)信号和通信、过程测量和控制端口抗扰度测试项目中,GB/T 24338.4—2009比标准TB/T 3034-2002少了浪涌测试.由于车厢屏蔽的作用,车载电气设备一般不会受到由雷击所引起的浪涌的干扰.但除了雷电外,开关瞬态及短路或电弧等故障也能产生浪涌[9].因此,TB/T 3034—2002的表8明确规定了凡与蓄电池端口相连的信号、控制端口需做浪涌试验这个规定是合理的.3)机箱机柜端口辐射抗扰度的测试中,GB/T 24338.4—2009比TB/T 3034—2002增加了数字无线电话的射频电磁场辐射抗扰度测试.如表4所列.随着数字无线电话的发展和普及,其引起的干扰逐渐突出,因此,GB/T 24338.4—2009在机箱端口射频电磁场辐射的抗扰度测试中考虑数字无线电话的影响,更为合理.2.2.2 GB/T 24338.5与TB/T 3073-20031)TB/T 3073—2003规定的电磁发射测试的依据标准为GB 9254[9],而GB/T 24338.5—2009中电磁发射测试所依据标准为GB 17799.4[10].但这两个标准所规定的不同频率下设备的电磁发射限值是相同的.2)机箱机柜端口辐射抗扰度测试中,GB/T 24338.5—2009比TB 3073—2003多了“数字无线电话的射频电磁场辐射的抗扰度”测试项目,如表5所列.这与TB/T 3034—2002中没有规定数字无线电话的射频电磁场辐射的抗扰度测试的原因相同,都是由于这两个标准制定时间较早,数字无线电话的使用还没有广泛普及,其射频电磁场辐射的干扰没有在考虑范围之内.3)TB/T 3073—2003中,在静电放电、脉冲磁场和浪涌冲击的抗扰度试验中对设备的性能判据要求均为A,而GB/T 24338.5—2009中,这3项抗扰度测试的性能判据要求均为B.铁路信号设备通常为安全设备,根据“故障——安全”原则,TB 3073—2003的性能判据更为合理.并且,在铁路信号产品的认证过程中,绝大多数信号产品在上述3项抗扰度测试过程中,都能达到性能判据A的要求.因此,从安全的角度,并兼顾操作的可行性,建议安全设备抗扰度测试的性能判据定为A更为合适.4)在交流电源端口的抗扰度测试中, GB/T 24338.5—2009比TB 3073—2003少了电压暂降短时中断和电压变化,以及交流电源谐波这两项抗扰度测试项目,GB/T 24338.5—2009中没有关于这两项的测试.此变化是否合适,还有待进一步讨论.5)相对于GB/T 24338.5—2009,TB/T 3073—2003增加了与钢轨相连设备的牵引电流传导性干扰抗扰度试验.由于施工工艺等原因,我国铁路现场的轨道不平衡系数较大,部分轨道区段的不平衡系数甚至大于10%[11].铁路现场由于钢轨不平衡牵引电流所引起的机车信号、轨道电路等设备故障时有发生.因此,对于钢轨相连的信号设备进行不平衡牵引电流传导性干扰抗扰度试验具有现实意义.从我国铁路系统电磁兼容标准的发展脉络来看,我国在21世纪初在EN 50121-X:2000系列对应标准的基础上,根据我国国情及铁路现场实际,对EN 50121-3-2:2000及EN 50121-4:2000中部分测试项目的试验限值、抗扰度测试等级和判据,以及测试项目上进行了适当的修改,颁布了适用于车载电气设备的电磁兼容行业标准TB/T 3034—2002,以及适用于地面信号设备的电磁兼容行业标准TB/T 3073—2003.这两个标准是我国铁路行业最早出现的专门的电磁兼容标准.它们的颁布和实施,不仅大大缩小了我国铁路系统在电磁兼容标准制订方面与西方发达国家的差距,同时为铁路现场电气电子设备,尤其是关于行车安全的信号设备的电磁兼容性能提供了准入标准,为我国铁路的安全运营提供了有力的支持.但TB/T 3034—2002和TB/T 3073—2003只是规定了铁路系统内运行设备的电磁发射和抗扰度测试限值,并没有形成一个类似EN 50121的1个完整的标准体系.为了与国际接轨,我国从2009年至2011年,陆续颁布并实施了GB/T 24338.1~6系列标准.GB/T 24338.X是我国轨道交通第1套完整的电磁兼容标准体系,该标准体系基本上等同翻译采用IEC 62236-X:2003 (对应EN 50121-X:2000)系列.但现行的国际标准为IEC 62236-X:2008(对应EN 50121-X:2006),因此该标准系列不仅远远落后于国际上轨道交通电磁兼容标准的发展,也没有在制订过程中考虑我国铁路系统的现实需求.就车载设备而言,目前GB/T 24338.4—2009规定的蓄电池及通信信号控制端口的传导发射限值是否合理,蓄电池参考端口、交流辅助电源输入端口浪涌抗扰度测试所用耦合方式是否合理,以及信号通信及控制端口的浪涌测试是否可以取消还有待商榷.就地面信号设备而言,则应重点考虑GB/T 24338.5—2009静电放电、脉冲磁场和浪涌冲击等抗扰度测试的性能判据是否可以为B,以及增加牵引电流传导性干扰抗扰度测试项目的意义及必要性.1)GB/T 24338.X是我国现行的第1套完整的轨道交通电磁兼容标准系列,与已经废止的TB/T 3034—2002和TB/T 3073—2003相比,GB/T 24338系列对应标准不仅减少了部分抗扰度测试项目,而且一些测试项目的限值要求和性能判据要求都相对宽松,其合理性还有待业内专家学者讨论和现实的检验.2)GB/T 24338.X基本上是等同翻译采用 IEC 62236-X:2003 (对应EN 50121-X:2000)系列,在整车发射限值,及辐射抗扰度测试项目等方面与现行的IEC 62236-X:2008(对应EN 50121-X:2006)有较大差别.并且GB/T 24338.3—2009对整车慢行的发射限值规定在翻译过程中可能存在笔误,其规定并不合理.综上,为了满足我国轨道交通快速发展及与国际接轨的现实需求,亟需根据现行的EN 50121-X:2006,并结合我国铁路现场的实际情况,对现行的GB/T 24338.X进行修订和完善,为我国铁路系统的安全运转提供更加有力的保障.【相关文献】[1] EN 50121,Railway applications-electromagnetic compatibility[S].CENELEC, 2006.[2] IEC 62236,Railway applications-electromagnetic compatibility[S].CENELEC,2008.[3] TB/T 3034—2002,机车车辆电气设备电磁兼容性试验及其限值[S].中华人民共和国铁道部,2002. TB/T 3034—2002, EMC tests and limits for rolling stock apparatus[S].Ministry of Railways of the People's Republic of China, 2002. (in Chinese)[4] TB/T 3073—2003, 铁道信号电气设备电磁兼容性试验及其限值[S].中华人民共和国铁道部,2003. TB/T 3073—2003, EMC tests and limits for railway electrical signaling apparatus[S].Ministry of Railways of the People's Republic of China,2003.(in Chinese) [5] GB/T 24338—2009, 轨道交通电磁兼容[M].北京:中国标准出版社,2009. GB/T 24338—2009,Railway applications-electromagnetic compatibility[M].Beijing:Standard Press of China, 2009 .(in Chinese)[6] JIS E5006—2005,Electronic equipment for rolling stock[S].2005.[7] 徐世东,张红江,朱佳,等.轨道车辆电磁兼容性标准介绍及分析[J].机车电传动,2013(6):82-86. XU Shidong, ZHANG Hongjiang, ZHU Jia, et al.Introduction and analysis of railway vehicle EMC standard[J].Electric Drive for Locomotives,2013(6):82-86 .(in Chinese)[8] GB/T 17626.5, 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验[M].北京:中国标准出版社,2008. GB/T 17626.5, Electromagnetic compatibility-testing and measurement techniques-surge immunity test[M].Beijing:Standard Press of China,2008. (in Chinese)[9] GB 9254,信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法[M].北京:中国标准出版社,2008. GB 9254, Information technology equipment-radio disturbance characteristics-limits and methods of measurement[M].Beijing:Standard Press of China,2008. (in Chinese)[10] GB 17799.4,工业环境中的发射标准[M].北京:中国标准出版社,2001. GB 17799.4, Electromagnetic compatibility-generic standards-emission standard for industrial environments[M].Beijing:Standard Press of China,2001. (in Chinese)[11] 杨世武.铁路信号电磁兼容技术[M].北京:中国铁道出版社,2010. YANG Shiwu.Railway signal electromagnetic compatibility technology[M].Beijing:China Railway Press,2010.(in Chinese)。