心理学教程:小学儿童注意有意性的发展

- 格式:doc

- 大小:10.00 KB

- 文档页数:1

一年级儿童的知觉还具有学前儿童的特点,在知觉过程中,无意性、情绪性仍然表现得很明显。

很多观察证明:小学一年级儿童观察图画或标本、实物的时候,常常容易离开观察的目的,而把注意力放到次要的、与观察要求不相干的方面去。

在教学的影响下,儿童知觉的有意性、目的性就逐渐发展起来,知觉过程逐渐成为儿童所能自觉支配的过程。

众所周知,在课堂教学中,儿童不能只注意自己感兴趣的事物,他必须学会摆脱一切不相干的事物的引诱,而使自己的知觉服从于一定的目的。

否则他将不能完成自己的学习任务。

这也就是知觉的有意性、目的性发展的重要条件。

小学儿童知觉的有意性、目的性的发展,首先表现在知觉的选选择性上。

一切知觉都具有选择性,这就是说,没有“一般的”知觉,任何知觉都符合于一定的目的任务。

例如,在教学过程中,儿童必须知道应当看什么,应当听什么,而不是随便地看,随便地听。

但是,初入学的儿童还不善于支配自己的知觉活动来更好地完成某种学习任务。

因此,他们知觉的选择性还很低级,知觉过程常常受不相干的情绪或兴趣的影响。

在教学过程中,在教师的指导下,随着儿童知识经验的发展,随着儿童心理的有意性的发展,儿童知觉的选择性逐步提高起来。

儿童日益能够迅速地、熟练地从知觉对象中分出基本的需要感知的东西来。

小学儿童知觉的有意性和目的性的发展,同时表现在知觉的持续性上。

一年级儿童由于注意不稳定,常常不能在比较长的时间内持续地去知觉和观察某一事物。

例如,如果让一年级儿童在地图上找出一个地名,一般说来,这常常是一个很困难的任务。

低年级儿童,在知觉一个不大复杂而又跟自己的经验和兴趣相符合的事物的时候,是可能持续一个比较长的时间的。

但是,如果这个任务比较复杂、比较困难,那么,他们就常常不能坚持地完成知觉和观察的任务。

在小学时期内,在教学的影响下,随着儿童知识经验和智力的发展,他们不但可以去知觉比较复杂的事物,而且能长时间地、有效地进行知觉和观察。

第二章小学儿童的注意、感觉和知觉班级_______________学号_______________姓名_______________成绩_______________一、填空1、注意是心理活动对一定对象的______________和_______________。

2、人在注意时最显著的外部表现有_______________、_______________、_______________。

3、没有预定目的,也不需要作_______________的注意,叫做_______________。

有预定目的,在必要时还需作一定_______________的注意,叫做_______________。

4、墙上张贴的大红喜报,能引起识字人的注意,却很难引起不识字人的注意,这主要是由于______ 对无意注意的影响。

5、感受性即_______________的能力,不同的人有_______________的感受性。

6、小学儿童运动觉的发展是________ 的发展早于________ 的发展。

7、视敏度即_______________,小学生比幼儿好,其中________岁儿童视觉调节能力范围最大。

8、入小学后,_______________听觉发展迅速,一年级末可达_______________水平。

9、空间知觉包括_____________知觉、_______________知觉、___________知觉、____________知觉。

10、观察是______________、______________的知觉过程,观察力是_____________的一个重要组成部分。

12、小学儿童对颜色的精确命名,其正确率直接受的影响。

二、选择1、有的学生在课上从不主动举手要求回答老师的提问,但始终注视着教师,这种注意属于( )状态A.真正的注意B.表面上的不注意C.表面上的注意D.真正的不注意2、()在小学阶段发展速度最快,超过幼儿期和中学阶段A.注意的广度B.注意的稳定性C.注意的转移D.注意的分配3、小学儿童玩游戏机的水平不亚于成人,这是因为他们的()能力已有较好的发展A.注意的广度B.注意的稳定性C.注意的转移D.注意的分配4、当你中途离开影院,在强阳光下,反而什么也看不清,这是因为感觉有()的特性A.对比B.暗适应C.明适应D.疲劳5、当收音机里播出《唱支山歌给党听》时,无论是男高音独唱还是女高音独唱,抑或是童声独唱,你都能辨认出来。

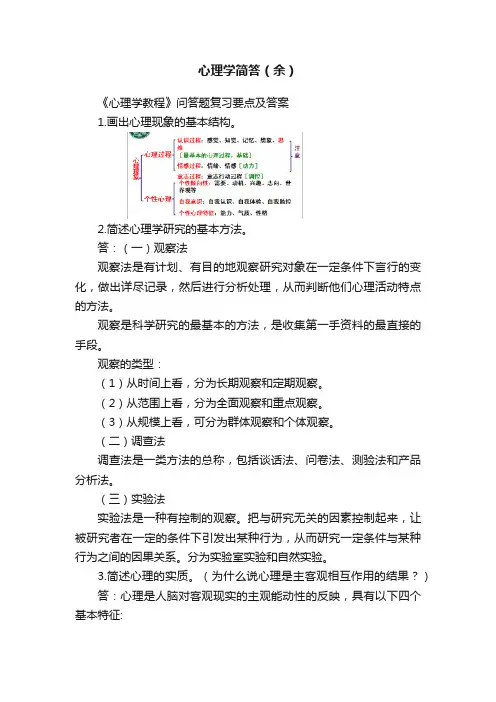

《心理学教程》问答题复习要点及答案1.画出心理现象的基本结构。

2.简述心理学研究的基本方法。

答:(一)观察法观察法是有计划、有目的地观察研究对象在一定条件下言行的变化,做出详尽记录,然后进行分析处理,从而判断他们心理活动特点的方法。

观察是科学研究的最基本的方法,是收集第一手资料的最直接的手段。

观察的类型:(1)从时间上看,分为长期观察和定期观察。

(2)从范围上看,分为全面观察和重点观察。

(3)从规模上看,可分为群体观察和个体观察。

(二)调查法调查法是一类方法的总称,包括谈话法、问卷法、测验法和产品分析法。

(三)实验法实验法是一种有控制的观察。

把与研究无关的因素控制起来,让被研究者在一定的条件下引发出某种行为,从而研究一定条件与某种行为之间的因果关系。

分为实验室实验和自然实验。

3.简述心理的实质。

(为什么说心理是主客观相互作用的结果?)答:心理是人脑对客观现实的主观能动性的反映,具有以下四个基本特征:①心理具有物质基础②心理具有客观源泉③心理具有主观能动性④心理具有发展过程4.简述注意的定义、特点、外部表现。

答:注意:心理活动对一定对象的指向和集中。

指向性和集中性是注意的两个基本特性。

注意是有效地进行学习和劳动时所不可缺少的条件。

①适应性运动:如“侧耳倾听”②无关运动的停止:如停止做小动作③呼吸运动的变化:如“屏息”5.简述无意注意的定义及其产生条件。

答:没有预定目的,也不需要意志努力的注意。

产生条件:(1)客观条件:刺激物的强度刺激物的对比关系刺激物的运动变化刺激物的新异性(2)主观条件:人对事物的需要、兴趣人的情绪和精神状态人的知识经验主客观条件同时具备时无意注意最容易发生。

6.简述有意注意的定义及其产生条件。

答:有预定目的,在必要时还需要做一定意志努力的注意。

引起和保持条件:(1)对目的任务的理解(2)用坚强的意志排除干扰(3)把智力活动与实际操作结合起来(4)培养间接兴趣7.小学儿童注意有意性的发展表现在哪两方面?[有意注意的发展]答:小学儿童注意的发展主要表现在注意有意性的发展和注意品质的发展两大方面。

在谈到儿童的无意注意和有意注意的发展时,还应当特别指出:无意注意和有意注意虽然代表儿童注意发展中的不同水平,但丝毫也没有否定无意注意的意思。

无论在儿童的学习上或在成人的工作中,无意注意和有意注意的节奏地交替,都是十分必要的。

这是因为,有意注意必须付出巨大的紧张的意志努力,不能一直保持很久的时间。

观察材料证明:5~7岁的儿童能聚精会神地注意某一事物的时间平均是15分钟左右,7~10岁是20分钟左右,10~12岁是25分钟左右,12岁以后是30分钟。

在有意注意以后,就需要用无意注意来加以调节。

在进行教学时,教师必须使有意注意和无意注意有节奏地互相轮换。

一般说来,小学儿童在每一节课中,在正常的条件下,平均每次能保持10~20分钟的有意注意(当然,这是随年龄、教材内容和教学方法等具体情况而不同的),这时可以进行比较困难的课业或讲解教材的主要部分。

在紧张而努力的有意注意之后,教师就要运用直观教材、有趣味的语言或其他方法来引起儿童的无意注意。

在无意注意以后,还可以再度引起有意注意。

这样使有意注意和无意注意互相轮换,就可以使课业成为学生感兴趣的,并可以减少儿童的疲劳。

教师在教学过程中,如果只考虑到无意注意,一味迁就儿童的兴趣、情绪,这将会阻碍儿童克服困难的意志的发展。

如果只考虑有意注意,时时需要儿童紧张的努力,那也会使教学失去丰富多彩的吸引力,从而引起消极的学习态度。

第二章小学儿童的注意、感觉和知觉1、注意是心理活动对一定对象的指向和集中。

2、注意最显著的外部表现是适合性运动、无关运动的停止和呼吸运动的变化。

3、注意不是独立的心理过程,他总是在感觉知觉记忆想象思维情感意志等心理过程中表现出来,是各种心理过程所共有的特性。

4、根据注意产生和维持有无预定的目的以及是否需要意志努力,分为无意注意(不随意注意)和有意注意(随意注意)。

无意注意是指没有预定的目的也不需要意志努力的注意。

有意注意指有预定的目标在必要时还需要做一定意志努力的注意。

5、注意的广度是指在单位时间内所注意到对象的数量。

数量越大广度越大。

注意的稳定性是指把注意集中保持在某一对象(事物或操作活动)上时间的长短。

时间越长稳定性越高。

注意的转移是指根据新任务主动即时的把注意从一个对象转移到另一个对象上。

注意分配是指在同时实行两种活动或几种活动时,把注意指向不同的对象;或在实行某种活动时在同一时间内把注意指向两种或几种不同的动作。

6、由闹对直接作用于感觉器官的客观事物个别属性的反映就是感觉。

感觉是脑反映现实的最简单的心理过程。

7、脑对直接作用与感觉器官的客观事物整体的反映就是知觉。

8、错觉是对客观事物的一种不准确的、歪曲的知觉。

简答:1、无意注意产生的条件。

1)客观条件。

A刺激物强度B刺激物之间的对比的关系C刺激物的运动变化D刺激物的新异性2)主观条件。

A人对事物的需要、兴趣B人的情绪和精神状态C人的知识经验。

2、引起和保持有意注意的条件。

1)对目的任务的理解2)用坚强的意志排除干扰3)把智力活动与实际操作结合起来4)培养间接兴趣。

3、无意注意和有意注意的关系。

有效的实际活动必然是两种注意共同参与相互配合和交替。

只有有意注意伴随的活动容易使人感到枯燥乏味和疲劳,投入水准不高。

反之只有无意注意伴随的活动难以使活动持久、深入的实行下去。

只有两种注意相互配合、互相交替,才能使人们自觉地、有兴趣的投入到活动中去,使活动达到最佳的效果。

心理学简答(余)《心理学教程》问答题复习要点及答案1.画出心理现象的基本结构。

2.简述心理学研究的基本方法。

答:(一)观察法观察法是有计划、有目的地观察研究对象在一定条件下言行的变化,做出详尽记录,然后进行分析处理,从而判断他们心理活动特点的方法。

观察是科学研究的最基本的方法,是收集第一手资料的最直接的手段。

观察的类型:(1)从时间上看,分为长期观察和定期观察。

(2)从范围上看,分为全面观察和重点观察。

(3)从规模上看,可分为群体观察和个体观察。

(二)调查法调查法是一类方法的总称,包括谈话法、问卷法、测验法和产品分析法。

(三)实验法实验法是一种有控制的观察。

把与研究无关的因素控制起来,让被研究者在一定的条件下引发出某种行为,从而研究一定条件与某种行为之间的因果关系。

分为实验室实验和自然实验。

3.简述心理的实质。

(为什么说心理是主客观相互作用的结果?)答:心理是人脑对客观现实的主观能动性的反映,具有以下四个基本特征:①心理具有物质基础②心理具有客观源泉③心理具有主观能动性④心理具有发展过程4.简述注意的定义、特点、外部表现。

答:注意:心理活动对一定对象的指向和集中。

指向性和集中性是注意的两个基本特性。

注意是有效地进行学习和劳动时所不可缺少的条件。

①适应性运动:如“侧耳倾听”②无关运动的停止:如停止做小动作③呼吸运动的变化:如“屏息”5.简述无意注意的定义及其产生条件。

答:没有预定目的,也不需要意志努力的注意。

产生条件:(1)客观条件:刺激物的强度刺激物的对比关系刺激物的运动变化刺激物的新异性(2)主观条件:人对事物的需要、兴趣人的情绪和精神状态人的知识经验主客观条件同时具备时无意注意最容易发生。

6.简述有意注意的定义及其产生条件。

答:有预定目的,在必要时还需要做一定意志努力的注意。

引起和保持条件:(1)对目的任务的理解(2)用坚强的意志排除干扰(3)把智力活动与实际操作结合起来(4)培养间接兴趣7.小学儿童注意有意性的发展表现在哪两方面?[有意注意的发展]答:小学儿童注意的发展主要表现在注意有意性的发展和注意品质的发展两大方面。

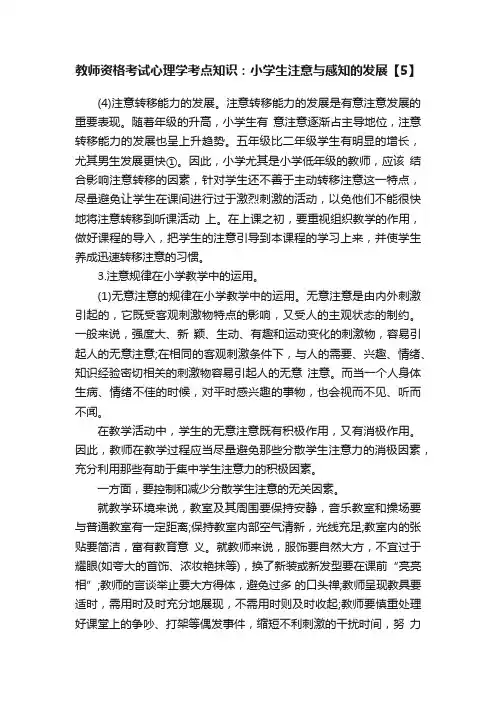

教师资格考试心理学考点知识:小学生注意与感知的发展【5】(4)注意转移能力的发展。

注意转移能力的发展是有意注意发展的重要表现。

随着年级的升高,小学生有意注意逐渐占主导地位,注意转移能力的发展也呈上升趋势。

五年级比二年级学生有明显的增长,尤其男生发展更快①。

因此,小学尤其是小学低年级的教师,应该结合影响注意转移的因素,针对学生还不善于主动转移注意这一特点,尽量避免让学生在课间进行过于激烈刺激的活动,以免他们不能很快地将注意转移到听课活动上。

在上课之初,要重视组织教学的作用,做好课程的导入,把学生的注意引导到本课程的学习上来,并使学生养成迅速转移注意的习惯。

3.注意规律在小学教学中的运用。

(1)无意注意的规律在小学教学中的运用。

无意注意是由内外刺激引起的,它既受客观刺激物特点的影响,又受人的主观状态的制约。

一般来说,强度大、新颖、生动、有趣和运动变化的刺激物,容易引起人的无意注意;在相同的客观刺激条件下,与人的需要、兴趣、情绪、知识经验密切相关的刺激物容易引起人的无意注意。

而当一个人身体生病、情绪不佳的时候,对平时感兴趣的事物,也会视而不见、听而不闻。

在教学活动中,学生的无意注意既有积极作用,又有消极作用。

因此,教师在教学过程应当尽量避免那些分散学生注意力的消极因素,充分利用那些有助于集中学生注意力的积极因素。

一方面,要控制和减少分散学生注意的无关因素。

就教学环境来说,教室及其周围要保持安静,音乐教室和操场要与普通教室有一定距离;保持教室内部空气清新,光线充足;教室内的张贴要简洁,富有教育意义。

就教师来说,服饰要自然大方,不宜过于耀眼(如夸大的首饰、浓妆艳抹等),换了新装或新发型要在课前“亮亮相”;教师的言谈举止要大方得体,避免过多的口头禅;教师呈现教具要适时,需用时及时充分地展现,不需用时则及时收起;教师要慎重处理好课堂上的争吵、打架等偶发事件,缩短不利刺激的干扰时间,努力防止学生注意的分散。

就学生来说,尽量避免迟到、早退、随意出入教室等情况;不提倡学生尤其是低年级小学生使用玩具化的学习用品,以免分散学生的注意力。

⼩学⼉童注意有意性的发展是指有意注意在认识中的地位、作⽤逐渐提⾼和注意的有意性由被动到主动。

(⼀)有意注意在认识中的地位、作⽤逐渐提⾼

在个体发展中,⽆意注意的发⽣先于有意注意。

⼩学低年级⼉童⽆意注意已相当成熟,⼀切能引起成⼈⽆意注意的对象也能引起⼩学低年级⼉童的注意。

因此他们的认识活动常依赖⽆意注意。

如,在教学中,初⼊学⼉童的注意状态取决于教学内容的直观性和形象性。

刺激物只要是⽣动的、新异的,就能引起他们的注意。

同时,⽆意注意的效果也要⽐运⽤有意注意的效果好。

到了⼩学中、⾼年级,⼉童的有意注意迅速发展,⼉童在⽇常学习活动中更多地依靠有意注意,⽽且有意注意的效果明显⾼于⽆意注意。

如,对某对象估计的正确率,⽆意注意时只达22%,有意注意时则达56%。

在⾼年级学⽣的认知活动中,有意注意的作⽤超过了⽆意注意,占据主导地位。

(⼆)注意的有意性由被动到主动

⼩学低年级⼉童的有意注意缺乏⾃觉性,表现为⾃⼰不会主动确⽴⽬的,需要教师或其他成⼈给定⽬的;在注意进程中不会组织⾃⼰的注意,需要他⼈不断提醒和关照。

⼀旦没有外在的帮助,⼉童常常会不清楚或忘掉由他⼈给定的⽬的,使注意中⽌或分散。

随着⼉童⼼理活动⽬的性、有意性、⾃控性的逐渐增强,⼩学⾼年级⼉童逐渐能⾃⾏确⽴⽬的,并根据⼀定的⽬的,独⽴地组织⾃⼰的注意。

小学儿童想象的有意性,随年级增高不断提高。

入学不久的低年级儿童,仍带有幼儿时期的特点,在想象时往往容易离开想象的目的,离开主题,根据自身过去的经验做自由联想。

在讲述时常常根据自身的经验添枝加叶,不由自主地想出许多在原文里或事件里没有的新鲜事件或细节。

到了高年级,他们智力活动的控制能力增强了,能围绕主题进行想象。

如有人曾以“春天”为主题与小学儿童谈话,结果发现低年级儿童对“春天”情景的想象是东拉西扯的,把一些生动清晰的表象,不管是否是春天的都津津有味地说上了;而四年级以上的学生能围绕“春天”这个主题,有系统、有条理地层开想象。

小学儿童想象有意性的发展与小学教学的要求关系密切。

入学后的儿童,更多地从书本中获得间接经验。

在教学过程中各科教师都要求儿童学会利用已有的知识,做符合教材内容和教学要求的想象。

教学活动大大促进了小学儿童想象的有意性、目的性的发展。

无意注意的缺点在于:这种注意一般是由外部因素引起的,一旦可以引起兴趣的因素消失之后,注意也就不再保持下去了。

而且,无意注意常常不能保持在事物的本质方面,而容易溜到事物的非本质方面去。

因此,大力培养儿童的有意注意是必要的。

谁都知道:有意的稳定的注意始终是儿童学好课业的必要条件。

有意注意,也就是随意注意,和无意注意不同,它主要是在活动中培养起来的、有一定自觉的目的方向、需要做出特别努力的一种注意形态。

小学儿童特别是低年级儿童,有意注意还不占有主要地位,在教学影响下,有意注意才逐步发展起来。

有意注意是一种比较高级的注意形态。

从生理机制上说,它是和高度发展的皮质抑制机能相联系的,是和第二信号系统的发展相联系的。

小学儿童特别是低年级儿童,皮质抑制机能和第二信号系统还不够发展,因而有意注意还不能成为主要的注意形态。

对于儿童的学习来说,有意注意是非常必要的。

儿童只有能够主动地控制和集中自己的注意到必要的方面去,他才能很好地完成学习任务。

乌申斯基早就指出这一点,他说:“当然,如果你把课讲得生动些,那么,你就不会担心儿童会闷得发慌,但是要记住在学习当中,并不是所有的东西都是有趣的,一定有,而且也应当有枯燥无味的东西。

应当教导儿童不仅去做有趣的事,而且要做没有趣味的事,即为了完成自己的责任而做的事。

”那么,怎样发展儿童的有意注意呢?首先,发展儿童对学习的自觉的责任感,在发展儿童有意注意上具有重大意义。

低年级儿童还没有建立起对学习的自觉的责任感。

这时,儿童虽然也能暂时为一定目的任务而控制自己的注意,但往往很难持久。

儿童还不会自觉地“强迫”自己去为了完成一种比较远大的目的而坚持不懈地注意必须注意的事物。

低年级儿童在学习中之所以能有意地去注意,常常是由于教师的督促。

儿童知道,他必须听教师的话,按照教师的要求行事,否则将会受到教师的斥责。

因此,这时儿童的有意注意,基本上是被迫的,而不是自觉的。

在教学影响下,随着儿童年龄的增长,随着儿童对自己学习责任的认识的发展,儿童才逐步学会在某种程度上自觉地组织自己的注意,从而使有意注意从被迫的水平提高到自觉的水平。

注意品质包括广度、稳定性、转移和分配等四种。

在良好的教育影响下,小学儿童的注意品质在有意注意的过程中不断发展,并表现出不同的特点。

(一)注意的广度注意的广度是指在单位时间内所注意到对象的数量。

数量越大,广度越大。

注意广度通常是指视觉注意的范围。

在人们的生活实践中,注意广度的扩大有着重要的价值,它有利于人们扩展感知范围和提高反应速度。

小学儿童注意广度较小,但随年龄的增长、知识经验的丰富而扩大。

研究表明,用速示器在1/10秒时间内呈现圆点图,二年级儿童能清楚地知觉到的圆点数一般少于4个,五年级儿童在4个到5个之间,成人能达8个或9个。

如果呈现的是有意义的语句,则小学生的注意广度更低于成人。

材料的性质和组织方式,是影响注意广度的重要因素。

研究表明,小学儿童对四个汉字的估计正确率低于四个点子数,在对四个点子的估计中,横向排列的正确率低于散状排列,散状排列的正确率又低于分组排列。

材料的适当组织有利于注意广度的提高。

在实际教学中,将分散的笔画组织成字,或将单个的字组织成词,或将词连成适当的句子都会提高注意广度。

此外,小学生中注意广度存在着性别差异,无论低年级或高年级,女生的注意广度高于男生。

(二)注意的稳定性注意稳定性指把注意集中保持在某一对象(事物或操作活动)上时间的长短。

时间越长,稳定性越高。

小学儿童注意稳定性随年龄增长而提高,其发展的速度超过幼儿期和中学阶段。

这与小学儿童心理活动的有意性迅速发展有关。

有人对小学生在日常学习中注意稳定性做研究,发现7~10岁儿童可维持20分钟,10~12岁约为25分钟,12岁以上儿童可维持30分钟。

小学的一堂课中常包含着多种活动,因此只要教师把教学组织好,二年级以上的学生,在45分钟内,能够较好地保持注意的稳定而不出现疲倦的现象。

注意稳定性在小学生中也具有性别差异,女生的稳定性高于男生。

注意的稳定性是从事学习活动所必需的。

当小学生上课或做作业时注意力不能很好集中,就会影响学习的效果。

小学儿童注意有意性的发展是指有意注意在认识中的地位、作用逐渐提高和注意的有意性由被动到主动。

(一)有意注意在认识中的地位、作用逐渐提高

在个体发展中,无意注意的发生先于有意注意。

小学低年级儿童无意注意已相当成熟,一切能引起成人无意注意的对象也能引起小学低年级儿童的注意。

因此他们的认识活动常依赖无意注意。

如,在教学中,初入学儿童的注意状态取决于教学内容的直观性和形象性。

刺激物只要是生动的、新异的,就能引起他们的注意。

同时,无意注意的效果也要比运用有意注意的效果好。

到了小学中、高年级,儿童的有意注意迅速发展,儿童在日常学习活动中更多地依靠有意注意,而且有意注意的效果明显高于无意注意。

如,对某对象估计的正确率,无意注意时只达22%,有意注意时则达56%。

在高年级学生的认知活动中,有意注意的作用超过了无意注意,占据主导地位。

(二)注意的有意性由被动到主动

小学低年级儿童的有意注意缺乏自觉性,表现为自己不会主动确立目的,需要教师或其他成人给定目的;在注意进程中不会组织自己的注意,需要他人不断提醒和关照。

一旦没有外在的帮助,儿童常常会不清楚或忘掉由他人给定的目的,使注意中止或分散。

随着儿童心理活动目的性、有意性、自控性的逐渐增强,小学高年级儿童逐渐能自行确立目的,并根据一定的目的,独立地组织自己的注意。