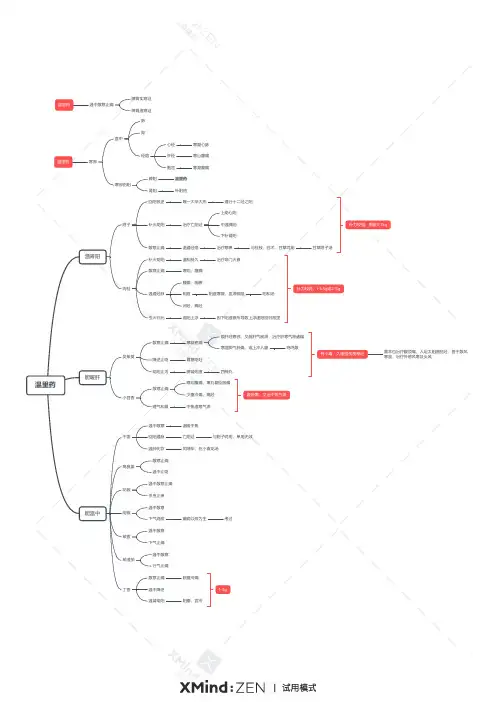

中药温里药

- 格式:doc

- 大小:73.50 KB

- 文档页数:2

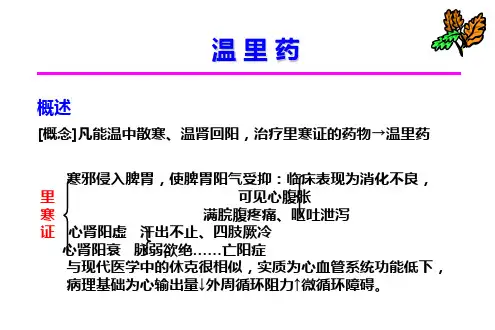

中药分类——温里药一、概念凡能温里祛寒,用以治疗里寒症候的药物,称为温里药,又称祛寒药。

此类药物多为辛温大热之品,辛散温通、大热除寒,故有温里散寒、补火助阳、回阳救逆、温经止痛等功效,适用于里寒之症。

即是《内经》所说的“寒者温之”的意义。

部分温里药还有和中止呕、开胃进食等作用。

所谓里寒,包括两个方面:一为寒邪内侵,阳气受困,而见呕逆泻利、胸腹冷痛、食欲不佳等脏寒症,必须温中祛寒,以消阴翳;一为心肾虚,阴寒内生,而见汗出恶寒、口鼻气冷、厥逆脉微等亡阳症,必须益火扶阳,以除厥逆。

本类药物因其主要归经之不同而奏多种效用。

其主入脾胃经者,能温中散寒止痛,可用治脾胃受寒或脾胃虚寒证,症见脘腹冷痛、呕吐泄泻、舌淡苔白等;其主人肺经者,能温肺化饮而治肺寒痰饮证,症见痰鸣咳喘、痰白清稀、舌淡苔白滑等;其主入肝经者,能温肝散寒止痛而肝经受寒少腹痛、寒疝作痛或厥阴头痛等,其主入肾经者,能温肾助阳而治肾阳不足证,症见阳萎宫冷、腰膝冷痛、夜尿频多、滑精遗尿等;其主入心肾两经者,能温阳通豚而治心肾阳虚证,症见心悸怔忡、畏寒肢冷、小便不利、肢体浮肿等,或能回阳救逆而治亡阳厥逆证,症见畏寒倦卧、汗出神疲、四肢厥逆、脉微欲绝等。

二、温里药配伍使用温里药时应根据证情的不同,合理配伍用药。

里寒兼有表证者,当配辛温解表药;寒凝气滞血瘀者,当配行气活血药;亡阳厥脱冷汗不止者,当配固表收涩止汗药;亡阳气脱者,当配大补元气固脱药;寒痰咳喘者,当配温化寒痰药;寒湿内蕴者,当配苦温燥湿药。

三、温里药应用注意事项1、祛寒药适应病症不同,具有祛寒回阳、温肺化饮、温中散寒以及暖肝止痛等功能,须根据辨证选择相适应的药物进行治疗。

外寒内侵,如有表症未解的,应适当配合解表药同用。

2、本类药物可用于真寒假热之症;对真热假寒病症不可应用。

若是真寒假热,服祛寒药后出现呕吐现象,是为格拒之象,可采用冷服之法。

3、祛寒药药性温燥,容易耗损阴液,故阴虚火旺、阴液亏少者慎用;个别药物孕妇须忌用;夏季天气炎热,或素体火旺,剂量宜酌量减轻。

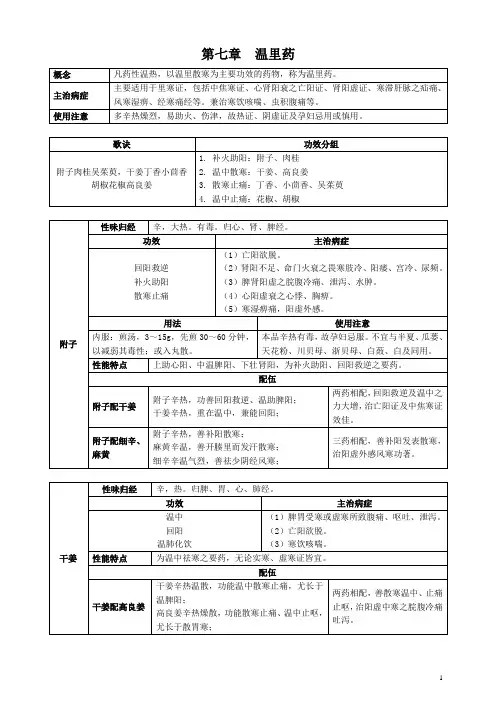

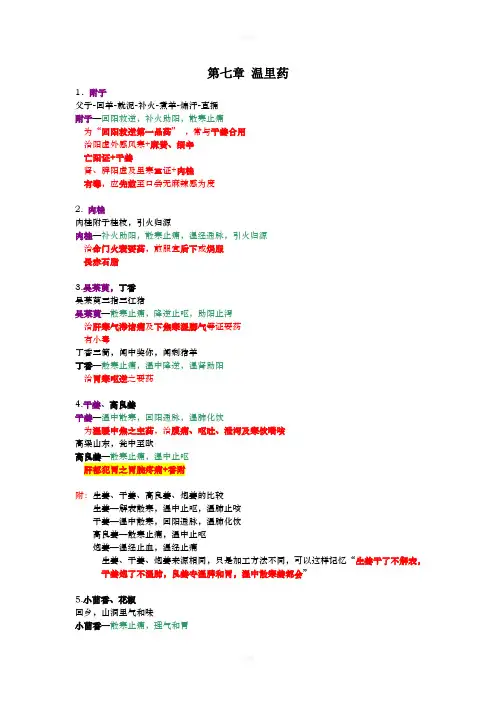

第七章温里药1.附子父子-回羊-就泥-补火-煮羊-煽汗-直捅附子—回阳救逆,补火助阳,散寒止痛为“回阳救逆第一品药”,常与干姜合用治阳虚外感风寒+麻黄、细辛亡阳证+干姜肾、脾阳虚及里寒重证+肉桂有毒,应先煎至口尝无麻辣感为度2.肉桂肉桂附子桂枝,引火归源肉桂—补火助阳,散寒止痛,温经通脉,引火归源治命门火衰要药,煎服宜后下或焗服畏赤石脂3.吴茱萸,丁香吴茱萸三指三江猪吴茱萸—散寒止痛,降逆止呕,助阳止泻治肝寒气滞诸痛及下焦寒湿脚气等证要药有小毒丁香三筒,闻中奖你,闻剩猪羊丁香—散寒止痛,温中降逆,温肾助阳治胃寒呕逆之要药4.干姜、高良姜干姜—温中散寒,回阳通脉,温肺化饮为温暖中焦之主药,治腹痛、呕吐、泄泻及寒饮喘咳高粱山东,瓮中至欧高良姜—散寒止痛,温中止呕肝郁犯胃之胃脘疼痛+香附附:生姜、干姜、高良姜、炮姜的比较生姜—解表散寒,温中止呕,温肺止咳干姜—温中散寒,回阳通脉,温肺化饮高良姜—散寒止痛,温中止呕炮姜—温经止血,温经止痛生姜、干姜、炮姜来源相同,只是加工方法不同,可以这样记忆“生姜干了不解表,干姜炮了不温肺,良姜专温脾和胃,温中散寒姜都会”5.小茴香、花椒回乡,山洞里气和味小茴香—散寒止痛,理气和胃治寒疝要药花椒问总统啥虫值养花椒—温中止痛,杀虫止有小毒,不宜过量6.胡椒、荜菝、荜澄茄胡椒二荜,温散下气;痰胡痛荜胡椒—温中散寒,下气消痰荜菝—温中散寒,下气止痛辛热温散,长于散寒止痛,并兼能止呕、止泻,常用于治中寒腹痛吐泻荜澄茄--温中散寒,下气止痛。

中药药理学学习重点根据云班课视频PPT总结/chapter12、15 Chapter12 温里药第一节概述温里药:凡以温里祛寒为主要功效,主治里寒证的药物。

性味归经:辛温,入脾、胃、肝、肾经主要功效:温中祛寒,回阳救逆,温经散寒主治:寒邪内盛,心肾阳衰的各种里寒证(1)寒邪入里,脾胃阳气受抑的脾胃受/虚寒证:脘腹冷痛,呕吐泄泻现代医学:消化系统疾病(胃十二指肠溃疡、胃肠道急慢性炎症等)(2)心肾阳虚,寒从内生:腰膝冷痛、胃寒肢冷、夜尿频多心肾阳衰(亡阳证):呼吸微弱,四肢厥冷,脉微欲绝现代医学:心血管系统病变(慢性心功能不全、休克)(3)寒邪侵犯肌肉、骨节、经络:风寒湿痹痛,头痛现代医学:风湿性关节炎、神经痛·脾胃寒证:脘腹冷痛、呕吐泄泻→消化性溃疡,胃肠道炎症:胃/腹痛,呕吐,泄泻·亡阳证:四肢厥冷、呼吸微弱、脉微欲绝→休克:四肢温度下降,呼吸表浅,脉细数而弱主要药理作用:1.对心血管系统的影响1)强心兴奋心脏,表现为正性肌力、正性频率和正性传导作用,能改善心功能。

例如:附子、干姜、肉桂等。

2)对心率的影响:可加快(附子、干姜)或减慢心率(吴茱萸)。

3)扩张血管,改善循环:既可扩张心脑血管,增加心脑血流量。

部分温里药还可使体表、内脏血管扩张,改善循环,使全身产生温热感。

(“助阳”散寒”)4)抗休克:能提高多种休克模型的动脉压,延长动物存活时间和提高存活百分率。

此作用与其强心、扩张血管、改善微循环有关。

2. 对消化系统的影响1)改善消化功能:温里药大多具有刺激胃肠道平滑肌,促进消化液(酶)分泌等作用。

如干姜的芳香和辛辣成分能直接刺激口腔和胃粘膜引起局部血液循环改善,胃液分泌增加,胃蛋白酶活性增加,有助于提高食欲和促进消化吸收。

干姜、肉桂等还能促进胆汁分泌,有助于食物的消化和吸收。

2)调节胃肠运动:干姜、肉桂等性味辛热,所含挥发油对胃肠道有温和的刺激作用,能使肠肌兴奋,促进蠕动;但又可缓解胃肠痉挛性收缩。

常用中药分类中药分类一、经期药类1、温里药:附子、熟地、黄芪、白术、丹参、芍药、甘草、紫苏、白芍、当归、茯苓、黄连、阿胶、枳实、桂枝、陈皮、枸杞、淫羊藿、枣、桂圆、枳壳2、润燥药:生地、桂枝、熟地、芍药、茯苓、阿胶、莪术、白术、川芎、丹参、桃仁、甘草3、健脾助消化药:黄芩、半夏、茯苓、白术、甘草、黄柏、生姜、扁豆、蒺藜、蕈4、止血药:黄芩、木香、生地、芍药、穿山甲、附子、黄连、菊花5、健脉药:黄芩、杜仲、白术、丹参、甘草、乌梅、细辛6、行气药:附子、当归、川芎、白芍、白术、丹参、麻黄7、理气药:黄芪、熟地、甘草、阿胶、白芍8、清热药:黄芩、大枣、半夏、阿胶、芍药、红花9、清热解毒药:金银花、槐花、丹参、黄芩、淡竹叶、芍药、苍术10、清热利湿药:黄芩、黄连、赤芍、枳实、蒺藜、茯苓、川芎、杜仲、黄柏11、清热去火药:石膏、乌梅、细辛、当归12、清热袪湿药:黄芪、熟地、芍药、杜仲13、清热清肝药:乌梅、荆芥、槐花、丹参、金银花、蒺藜14、清热消肿药:芪、茯苓、木香、芍药、当归、枳实15、清热化痰药:桑叶、黄芩、荆芥、银花、金银花16、解郁安神药:附子、当归、白术、黄芩、甘草、枸杞二、清热药类1、养心安神药:附子、当归、枳实、白术、丹参、黄芩2、清热解毒药:苍术、丹参、黄芩、淡竹叶、芍药3、清燥药:细辛、白术、熟地、芍药4、清心化痰药:芍药、牡丹皮、芩达5、清肝药:金银花、黄芩、红花、苍术、丹参、荆芥6、清肝明目药:玉竹、芩达、生地7、清肝消风药:玉竹、芩达、生地8、清肝消肿药:白术、附子、黄芩9、止汗药:板蓝根、当归、荆芥、郁金10、祛湿消肿药:牡丹皮、芍药、芩达、茯苓、芪、杜仲11、祛痰药:木香、桑叶、茯苓、银花12、调节血糖药:黄芩、淡竹叶、白术13、祛痰润肺药:木香、桑叶、何首乌14、消安抗炎药:乌梅、金银花、杏仁15、消肿药:附子、冰片、槐花、芍药三、清凉药类1、止血药:桑叶、大枣、枸杞、芍药、附子2、清热解毒药:金银花、槐花、丹参、黄芩、淡竹叶、芍药、苍术3、凉血药:桑寄生、冰片、半夏、芩达、银花、荆芥4、消炎止痛药:板蓝根、金银花、牡丹皮、杏仁、芩达5、止咳药:芍药、苍术、金银花、桑叶、木香、槐花6、止痒药:芍药、桑叶、苍术、白芍7、消暑解。

中药“温里药”——肉桂本品为樟科植物肉桂的干燥树皮。

主产于广西、广东。

多于秋季剥取,阴干。

因剥取部位及品质的不同而加工成多种规格,常见的有企边桂、板桂、油板桂等。

本品香气浓烈特异,味甜、辣。

以皮厚、油性大、香气浓者为佳。

生用。

一、药性和功效本品性味辛、甘,大热。

归肾、脾、心、肝经。

具有补火助阳散寒止痛,温通经脉,引火归元之功效。

用法用量:煎服,1~5g,宜后下或焗服;研末冲服,每次1~2g。

采自粗枝条或幼树干皮者传统称为官桂,作用较弱,用量可适当增加。

使用注意:阴虚火旺,里有实热,有出血倾向者及孕妇慎用。

不宜与赤石脂同用。

二、歌括《药性歌括四百味》歌诀:肉桂辛热,善通血脉,腹痛虚寒,温补可得。

三、临床应用1.肾阳不足,命门火衰,阳痿宫冷,腰膝冷痛本品辛甘大热,能补火助阳、益阳消阴,作用温和持久,为治命门火衰之要药。

正如《本草求真》所云:“大补命门相火,益阳治阴。

”用治肾阳不足,命门火衰所致的阳痿宫冷、腰膝冷痛、滑精遗尿、夜尿频多,常与附子、熟地黄、山萸等药同用,如肾气丸(《金匮要略》)、右归饮(《景岳全书》)。

2.心腹冷痛,虚寒吐泻,寒疝腹痛本品甘热助阳以补虚,辛热散寒以止痛,善祛冷沉寒、治胸阳不振,寒邪内侵之胸痹心痛,可与附子、白等同用。

治寒邪内侵或脾胃虚寒的脘腹冷痛,呕吐泄泻,可单用研末,酒煎服;或与干姜、高良姜、荜等同用。

治寒疝腹痛,多与吴茱萸、小茴香等同用。

3.冲任虚寒、寒凝血滞之痛经经闭,寒湿痹痛,阴疽流注本品辛散温通,能行气血、通经脉、散寒止痛。

治冲任虚寒,寒凝血滞之闭经、痛经,可与当归、川芎、小茴香等同用,如少腹逐瘀汤(《医林改错》)。

治风寒湿痹,尤以治寒痹腰痛为主,常与独活、桑寄生、杜仲等同用,如独活寄生汤(《千金要方》)。

治疗阳虚寒凝,血滞痰阻之阴疽、流注,常与鹿角胶、炮姜、麻黄等同用,如阳和汤(《外科全生集》)。

4.肾虚作喘,虚阳上浮,眩晕目赤本品大热入肝肾,能使因下元虚衰所致上浮之虚阳回归故里,故日引火归元。

中药学――温里药一、单选1.附子入汤剂应()A.后下B.另煎C.先煎D.包煎2.善温脾阳以治脾胃虚寒,并能回阳的药是()A.生姜B.干姜C.高良姜D.炮姜3.上助心阳以通脉,中温脾阳以健运,下补肾阳以益火的药是()A.附子B.干姜C.肉桂D.桂枝4.能鼓舞气血生长,从而加强补气补血药作用的药是()A.桂枝B.附子C.肉桂D.龙眼肉5.药性甘热,功能补火助阳,为治命门火衰之要药是()A.附子B.干姜C.吴茱萸D.肉桂6.治肝郁化火,呕吐吞酸,口苦胁痛,吴茱萸最宜配()A.黄芩B.黄连C.黄柏D.黄芪7.公丁香的药用部位是()A.花蕾B.果实C.茎D.叶8.温里药中善治寒滞肝经诸痛证的药是()A.高良姜B.吴茱萸C.丁香D.干姜9.吴茱萸善治()A.少阳头痛B.厥阴头痛C.血瘀头痛D.风寒头痛10.干姜与细辛的共同功效为()A.温肺散寒B.温肺化饮C.温肺止咳D.温肺化痰11.肉桂治肾阳不足,命门火衰多配伍()A.附子B.丁香C.干姜D.小茴香12.附子治亡阳兼气虚欲脱常配()A.人参B.党参C.西洋参D.太子参二、多选1.温里药适用于()A.外感风寒B.脾胃寒证C.亡阳证D.肾阳虚E.心阳虚2.为防止附子中毒应注意()A.剂量不易过大B.严格炮制C.久煎D.入丸散剂用E.另煎3.能治胃寒呕吐的药是()A.生姜B.干姜C.高良姜D.姜黄E.煨姜4.附子与肉桂共同的功效是()A.温通经脉B.补火助阳C.回阳救逆D.散寒止痛E.温中降逆5.下列哪几味可用治脾肾阳虚,五更泄泻之证。

()A.山茱萸B.补骨脂C.吴茱萸D.五味子E.肉豆蔻三、名词解释1.温里药2.温肺化饮3.回阳救逆四、判断说明1.“附子无姜不热”可以理解为干姜的回阳之力比附子更强。

()2.干姜长于温中散寒,凡脾胃寒证,无论是外寒内侵之实证,还是阳气不足之虚证均可应用。

()3.干姜即生姜之干燥品,二者功用相同。

()4.肉桂与桂枝为同科植物,虽用药部位不同,但功用一样。

温里药

【功效】回阳救逆,补火助阳,散寒止痛

上助心阳、中补脾阳、下壮肾阳,为补火助阳、回阳救逆之要药。

【主治病证】

(1)亡阳欲脱。

(2)肾阳不足、命门火衰之畏寒肢冷、阳痿、尿频。

(3)脾肾阳虚之脘腹冷痛、泄泻、水肿。

(4)心阳虚衰之心悸、胸痹。

(5)寒湿痹痛,阳虚外感。

干姜

【功效】温中,回阳,温肺化饮。

【主治病证】

(1)脾胃受寒或虚寒所致腹痛、呕吐、泄泻。

(2)亡阳欲脱。

(3)寒饮咳喘。

肉桂

【功效】补火助阳,引火归元,散寒止痛,温通经脉。

2016?

为治下元虚冷、虚阳上浮之要药。

【主治病证】

(1)肾阳不足、命门火衰之阳痿、宫冷、畏寒肢冷。

2013

(2)下元虚冷、虚阳上浮之上热下寒证。

(3)阳虚中寒之脘腹冷痛、食少便溏。

(4)经寒血滞之痛经、闭经,寒疝腹痛,寒湿痹痛,腰痛。

(5)阴疽,痈肿脓成不溃或久溃不敛。

吴茱萸

【功效】散寒止痛,疏肝下气,燥湿止泻。

【主治病证】

(1)中寒肝逆之头痛、吐涎沫。

(2)寒湿脚气肿痛,或上冲入腹之腹胀、困闷欲死。

(3)寒疝腹痛,经寒痛经。

(4)呕吐吞酸。

(5)虚寒腹痛泄泻。

花椒

【功效】温中止痛,杀虫止痒。

【主治病证】

(1)中寒脘腹冷痛、呕吐泄泻。

(2)虫积腹痛,蛔、蛲虫所致者尤宜。

(3)湿疹、阴痒。

第1页。