鄞县历史沿革

- 格式:rtf

- 大小:42.37 KB

- 文档页数:5

宁波发展历史简介

宁波位于中国东南沿海,是一个历史悠久的城市。

早在七千年前,先民们就在这里繁衍生息,创造了灿烂的河姆渡文化。

春秋时期,宁波地区属于越国,战国中期以后成为楚国辖地。

秦朝统一中国后,宁波地区被划分为鄞、余姚、句章三个县,属会稽郡。

从东汉永建四年(公元129 年)开始,三个县的区域范围基本未变,尽管隶属的州、国和郡名时有变动。

隋朝开皇九年(公元589 年),三个县合并为句章县,县治设在小溪(今鄞州区),仍属会稽郡。

唐朝武德四年(公元621 年),句章县改名为鄞州,属越州都督府。

宋朝时期,宁波地区成为了重要的贸易港口,当时的鄞州被誉为“海上丝绸之路”的起点之一。

宋仁宗庆历年间(公元1041 年至1048 年),鄞州被升格为庆元府,成为当时全国八大府之一。

明朝时期,宁波地区成为了抗倭前线,修建了众多的海防设施。

清朝时期,宁波地区被划分为鄞县、余姚县、慈溪县、镇海县、定海县等五个县,属宁波府。

近现代以来,宁波地区逐渐发展成为了中国东部地区的重要城市之一。

1844 年,宁波成为五大通商口岸之一,开始对外开放。

1927 年,宁波设立市政厅,成为浙江省政府直属的市。

1949 年,宁波解放,成为浙江省省会城市。

1984 年,宁波成为首批沿海开放城市之一,经济得到了快速发展。

1994 年,宁波被设立为地级市,成为了今天我们所熟知的宁波市。

如今的宁波,已经成为了中国东部地区的重要经济中心之一,其港口、外贸、制造业等方面都取得了显著的发展成果。

同时,宁波也拥有着丰富的历史文化遗产,如天一阁、保国寺、河姆渡遗址等,吸引了众多游客前来参观。

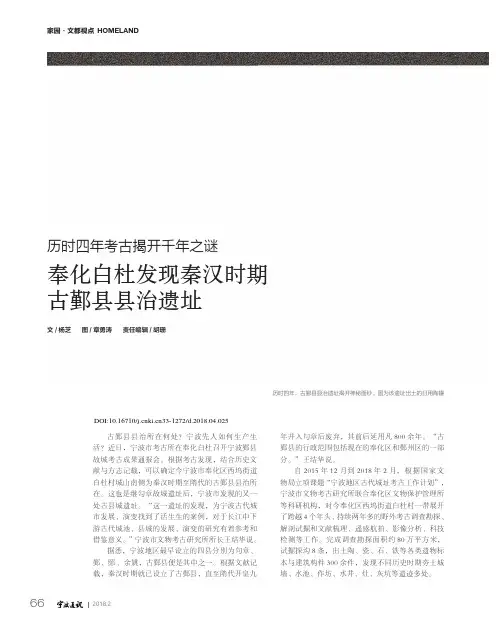

662018.2家园·文都视点HOMELAND奉化白杜发现秦汉时期古鄞县县治遗址文/杨芝 图/章勇涛 责任编辑/胡珊古鄞县县治所在何处?宁波先人如何生产生活?近日,宁波市考古所在奉化白杜召开宁波鄞县故城考古成果通报会。

根据考古发现,结合历史文献与方志记载,可以确定今宁波市奉化区西坞街道白杜村城山南侧为秦汉时期至隋代的古鄞县县治所在。

这也是继勾章故城遗址后,宁波市发现的又一处古县城遗址。

“这一遗址的发现,为宁波古代城市发展、演变找到了活生生的案例,对于长江中下游古代城池、县城的发展、演变的研究有着参考和借鉴意义。

”宁波市文物考古研究所所长王结华说。

据悉,宁波地区最早设立的四县分别为句章、鄞、贸阝、余姚,古鄞县便是其中之一。

根据文献记载,秦汉时期就已设立了古鄞县,直至隋代开皇九历时四年考古揭开千年之谜年并入句章后废弃,其前后延用凡800余年。

“古鄞县的行政范围包括现在的奉化区和鄞州区的一部分。

”王结华说。

自2015年12月到2018年2月,根据国家文物局立项课题“宁波地区古代城址考古工作计划”,宁波市文物考古研究所联合奉化区文物保护管理所等科研机构,对今奉化区西坞街道白杜村一带展开了跨越4个年头、持续两年多的野外考古调查勘探、解剖试掘和文献梳理、遥感航拍、影像分析、科技检测等工作。

完成调查勘探面积约80万平方米,试掘探沟8条,出土陶、瓷、石、铁等各类遗物标本与建筑构件300余件,发现不同历史时期夯土城墙、水池、作坊、水井、灶、灰坑等遗迹多处。

历时四年,古鄞县县治遗址揭开神秘面纱。

图为该遗址出土的日用陶罐DOI:10.16710/33-1272/d.2018.04.02567宁波通讯2018年2月下半月刊(战国)《国语·越语上》:勾践之地,南至于句无,北至于御儿,东至于鄞,西至于姑蔑。

(东汉)《吴越春秋》:县有赤堇山,故加邑为鄞。

(晋)《后汉书志·郡国四》:会稽郡,十四城……贸阝……余姚、句章、鄞……(南朝宋)《后汉书》卷一百零一《天文志中》:永建六年(公元131年)四月……后一年,会稽海贼曾於等千余人烧句章,杀长吏,又杀鄞、贸阝长,取官兵,拘杀吏民,攻东部都尉扬州六郡。

鄞州的由来从宁波的地形图中我们不难发现,宁波是个三面环山一面朝海的平原,东面的天台山脉和入海后的余脉所构成的舟山群岛一起,挡住了来自东南方向的海风,尤其是台风;西面巨大的四明山脉,把东坡上的雨水汇集成细流,灌注到这片平原上。

为我们祖先在这片土地上生存提供了优越的地理条件。

大约在五千年前,全球气候变暖,两极冰山融化,宁波平原被抬升的海水浸漫为一片浅海。

经过三千年海水的浸润,在当时的海底形成了一层厚厚的海相土,也就是我们小时候用来做土炮丈的青紫泥,见过、玩过这种泥的人都知道,它很粘、一点都不透水,把它晒干后很难敲碎,它为平原的底部铺上了厚厚的隔水层,为我们鄞州种植水稻提供了土壤条件。

随着海水的退去,宁波平原上出现了大片的沼泽、盐碱地。

我们的祖先要在这片土地上生存,必须有淡水,只有淡水才能淡化盐碱地,并使它们适于种植。

我们的先人首先在三个山口形成了自己居住聚落,因为那里都有一条或数条溪水从山上流下来。

哪三个山口呢?这三个地方,一个在今天鄞州的宝幢,这里有天童、画龙、东吴三条溪水汇流,人们因与居住在海岛上的人进行物物交换的贸易,这地方被叫做“鄮”。

另一个是聚落在今天鄞州与余姚交界的城山渡,那里有大隐溪流径,这个地方被叫做“句章”。

还有一个地方在今天鄞州与奉化白杜的交界处,这里有横溪和白杜河流径,这地方叫做“鄞”,这是“鄞”这个地名最早的出处。

公元221年,秦始皇统一了天下,他把疆域编为三十六个郡,郡的建制下是几百个县,在当时的这三个山口形成的聚落,秦朝各建立了一个县,也就是鄮、鄞、句章。

在远离中原的东夷蛮疆,居然设了三个县,这在当时可以说是一个奇迹。

从秦、汉至隋朝,鄞州一直属于会稽郡管辖,也就是说,其间800多年,它的行政中心一直在今天绍兴的山阴平原,但是我们的先人已艰难地从有淡水的山脚向沼泽平原的中心开发,从三个方向不断推向中心。

公元400年正是东晋的时期,在今天的北仑小港发生了一起农民起义,他们要沿着甬江和姚江而上进攻会稽。

地名中的文化——地名起源探寻活动地名是地域文化的载体之一,是特殊的文化符号,它蕴含了当地人民对于家的浓烈情感。

地名除了表示城市、农村、河流、山脉、道路、街巷等地理位置外,还蕴含该时代的地理、社会、历史、政治、民族和语言等大量信息。

我们鄞州有着悠久的历史。

清代史家顾祖禹《读史方舆纪要》云:“夏有堇子国,以赤堇山为名。

堇,草名也,加邑为鄞。

”“鄞”由此得名。

鄞地建县始于秦。

秦王嬴政于公元前222年置鄞、鄮、句章(句读音为勾)三县。

其后历经时代演变,直至2002年2月1日,国务院批准撤销鄞县,设立宁波市鄞州区。

鄞州的山溪沟渠、湖塘堤岸、景物古迹、街巷里弄等地名之中,承载着丰富的历史文化内涵。

虽然不少地名的本义已经消失在历史沧桑中,但后人能凭借这些名称勾起对那些逝去历史的记忆。

例如:【集士港】因中塘河在该镇有十字交叉之港,故原名“十字港”,后人雅化为“集士港”,寄寓了招贤纳士的美好意愿。

【堇山路】以区境内赤堇山得名。

【埕窑】曾是鄞州东南部横溪镇有名的烧窑基地,那里的18个大窑皆烧埕,所以该地命名“埕窑”。

【陈婆渡】传说宋代以前陈婆渡这儿有一条九曲江,与江、海直通,潮激卤浸,满目荒凉。

后来一对姓陈的渔民夫妇来到这荒无人烟的地方。

在三江口边搭了一个茅草棚,以捕鱼为生,成为这里的第一户人家。

老汉夫妇在前江北岸搭起埠头,人称陈埠头。

有时见行人对河犯愁,陈婆就用自家小渔船为人免费摆渡。

老汉去世后,陈婆就不再捕鱼,正式设渡方便行人。

陈婆生前最大愿望就是造一座桥,可惜一直未成。

死后当地人为纪念她,募款建桥,并把此地命名为“陈婆渡”,这个名称一直沿用至今。

请同学们行动起来,询问你的长辈和村委会(居委会),拾趣你家所在地(或曾居住地)周边的地名,一起来探寻地名中的文化。

请地理课代表于6月9日晚自修前收起,交于班主任办公室吴华锋老师处。

鄞州地名文化初探作者:蔡磊来源:《现代语文(语言研究)》2010年第08期摘要:地名是地域文化的载体,是一种特定文化的象征,也是一种牵动乡土情怀的称谓。

地名随着人们的活动范围和视野所及而产生,是人类生活发展到一定阶段的产物。

鄞州地处甬江三角洲腹地,是秦始皇统一中国分封天下以后保留至今的少数古县之一。

悠久的历史,独具特色的地形地貌,具有地方特色的方言,都对鄞州地名产生了深远的影响。

通过对鄞州地名的探究,发掘地名背后蕴含的文化底蕴,能更好地了解鄞州乃至浙东的地方文化与风俗。

关键词:地名鄞州文化内涵一、引言鄞州区即原先的鄞县,历史悠久。

早在母系氏族公社时期,境内就有原始人类居住。

1973年冬在蜃蛟乡三联村卢家桥发现的原始公社遗址,已有5000年的历史,其文化年代相当于河姆渡文化第二层。

约在原始社会末期,至迟在夏朝初,“鄞”已成为确定的地名。

直至2002年2月1日,经国务院批准,撤销鄞县建制,设立宁波市鄞州区。

自此鄞州成为宁波市的一个区。

版图轮廓呈蝴蝶状,紧依宁波东、南、西三面。

全区总面积1380.54平方公里,现有17个镇、1个乡、6个街道,常住人口76万人。

鄞州置县二千多年来,物华天宝,人杰地灵,每一个朝代、每一个层面、每一个角落都有先人光辉的历史印迹,这些印迹历经千年风雨涤荡,不但没有褪色,反而沉淀为鄞州独特的地域文化精神。

二、地域规律与鄞州地名鄞州区的村落,按其分布情况,其名称有一定的规律可寻。

鄞西丘陵山地和鄞东南丘陵的地方多带有山、岙、岭、坑、溪、峰等自然地理实体的名称。

中部平原河网地带,其地名多与水有关。

如河、桥、漕、埭、、隘、渡等。

鄞州有“东乡十八隘、南乡十八埭、西乡十八”的顺口溜,反映了鄞州东、南、西三个方向的地名特点。

“十八”其实是虚数,是宁波人表达有较多数量的词。

“隘”(音ɡà):是宁波地名特色用词,使用频率颇高。

字典释为“狭窄、险要的地名”(音ài),读ɡà系宁波特有的发音。

宁波历史地理发展变迁的调查报告宁波历史可以追溯到7000年前的河姆渡文化。

夏时,宁波所在地区称为鄞。

春秋战国时,越王勾践始建句章城。

秦朝时,宁波属会稽郡,下辖鄞、鄮、句章3县。

六朝时,佛教传入宁波,至今仍有较大影响。

唐朝,称宁波为明州,市域范围逐渐形成,与当代宁波城市格局相近的城市规格也在那时形成。

同时,宁波依赖地理优势成为全国最大的开埠港口,与日本、高丽均有非常频繁的贸易往来。

五代时,宁波属吴越国。

吴越王钱镠的富民政策发展了宁波的经济。

宋代,以王安石为代表的一批大学者使得宁波开始确立“耕读传家、商儒并生”的传统,本土的四明学派开始出现。

人口的南迁使得宁波的农业生产和文化领域都有了长足的进步,对外贸易的进一步发达使得宁波成为海上丝绸之路的出发地。

元代,宁波已经成为南北货物的集散地和全国最为重要的港口之一。

明代,倭寇的进犯和海禁政策使得宁波的航运开始衰败,而宁波商帮也在此时作为重要的商业力量在中国出现。

清代,宁波出现了全国闻名的著名学派浙东史学,与西方的交流也日渐频繁。

鸦片战争后,1844年,宁波开埠。

外资的进入使得宁波本土经济受到重创。

此时,宁波商帮开始转变为近代商人并将新兴的上海作为主要活动地点,对上海的城市建设和上海的文化产生了重要的影响。

中华民国时期,宁波经历战乱,经济发展起伏很大。

1、远古文明宁波所辖地域拥有中国江南新石器时代代表性的河姆渡遗址(距今7000至6500年)。

河姆渡出土了大量的栽培稻谷、耕作农具、干栏式建筑遗存和家养牲畜遗骨以及原始宗教用品。

这些遗址证明,早在7000年前,宁波所在的宁绍平原东部已经有人类活动,并且文明达到了一定的水平。

公元前5000年至4000年左右发生的卷转虫海侵使得河姆渡人一部分迁移到琉球和中南半岛等地区,另一部分人则进入地势较高的会稽山、四明山等地区。

奉化发现的名山后遗址证明,河姆渡文化之后,在苏南、浙北地区形成的良渚文化开始影响宁绍平原,形成“良渚文化名山后类型”。

鄞县故城:半山半水一座城作者:马黎杨琳惜来源:《文化交流》2019年第03期从宁波城区往南约20公里,奉化城区往东约14公里,天台山余脉的北缘,群山起伏,草深林密。

其中一座低缓的小山,叫“城山”,海拔高度不足50米,与它周围的山地相比,并不起眼。

但就是这样一座小山包,却藏着宁波城市的历史源头之一:鄞县故城。

2015年12月至2018年2月,宁波市文物考古研究所联合奉化区文物保护管理所等科研机构,对今宁波市奉化区西坞街道白杜村一带展开了跨越4个年头、持续两年多的野外考古调查勘探、解剖试掘,结合文献梳理、现代科技等手段,不仅正式确认了鄞县故城的具体位置和兴废年代,也基本探明了其分布范围和大体布局。

2019年1月,“宁波奉化鄞县故城考古调查”这一重要发现入选2018年度“浙江考古重要发现”。

鄞县故城在哪儿?考古队员按照文献中相关记载的指引,初步框定它的大致方位,再经过实地调查、勘探、试掘和基础地理信息采集、解析,最终确认鄞县故城的具体位置就在今天的宁波市奉化区西坞街道白杜行政村山厂自然村城山东南面。

宁波市文物考古研究所所长王结华说,故城的规模不大,调查勘探面积在80万平方米左右,实际的城址范围不足4万平方米,属于特小型城邑。

而且鄞县故城所在的位置在当时属于比较偏远的地区,不像现在的浙江宁波那么发达,人口也不会太多。

鄞县故城功能区分很明确。

城墙的修筑充分借助自然地势,沿着山脊线,直接夯筑在山体上。

目前探明的有西、北、东三段,共360米,其中北段墙体保存较好,呈长条状,上窄下宽,顶部现存宽度约4.1米,底部现存宽度约7.5米,残高约1.6米。

城墙夯层内出土的遗物既有商周时期的,如石器、夹砂陶器;也有东汉晚期至孙吴时期的,如硬陶、瓦当。

依据考古学上的“就晚原则”,城墙的始筑年代应当不早于东汉晚期至孙吴时期。

除了城墙,在城山的东、南侧,地势较低,是一片水系。

在对东侧水系进行局部解剖时,考古队员发现了大量战国至汉代的印纹硬陶、泥质陶器等遗物。

浙江省宁波鄞江古城考古的主要收获与初步认识作者:许超张华琴王结华来源:《南方文物》2015年第04期在南宋以来的宁波地方志书记载中,距今宁波城区西北约25公里的鄞州区鄞江镇(古称小溪镇)一带(图一),历史上曾建有句章县治、鄮县治和明州初治等不同时期的州、县城邑。

中华书局1995年版《宁波市志》①、1996年版《鄞县志》②等曾依据历代方志,简要梳理出鄞江建城情况如下:东晋隆安四年(400年)至唐武德四年(621年)间为句章县治;唐武德八年(625年)至开元二十六年(738年)间为鄮县治;唐开元二十六年(738年)至大历六年(771年)间为鄮县治、明州治;唐大历六年(771年)至长庆元年(821年)间为明州治;唐长庆元年(821年)至后梁开平三年(909年)间复为鄮县治。

其有城凡500余年,城废至今已1100多年。

由此也可以看出,本文所谓的“鄞江古城”,并非某一城址之具称,只是志书记载中曾设于鄞江之地的句章县治、鄮县治和明州初治等诸多城邑的统称而已。

长期以来,由于缺乏鄞江建城之时明确的文献记载,也由于隋唐之际宁波州县区划调整的频繁和时间的久远,在今天的鄞江镇周边地表,已不见任何城址迹象,仅留下零星的地名和传说,以至于不论是南宋以来的地方志书,还是当今的研究人员,均不乏对鄞江古城一事提出质疑者,甚至认为鄞江(小溪)之地历史上从未有过县级以上的治所存在③。

2011年以来,为配合鄞江古镇整体开发建设,同时结合国家文物局立项课题“宁波地区古代城址考古工作计划(2013~2016)”,宁波市文物考古研究所联合诸多科研机构,对鄞江镇周边开展了大规模、拉网式的考古调查与勘探,并在调查、勘探工作的基础上,对相关重点区域实施了试掘和发掘。

现将有关考古调查、勘探和(试)发掘的主要收获做一简要介绍,并就鄞江古城的有关问题谈一些初步的认识,以就教于方家。

一、鄞江镇周边考古调查与勘探的主要收获鄞江地处四明山区与宁波平原的交界地带,自古以来就是进出四明山区的重要门户,号称“四明首镇”。

鄞州历史渊源

鄞州区历史悠久。

早在新石器时代的母系氏族公社时期,境内就有原始人类居住。

1973年冬在蜃蛟乡三联村卢家桥的原始公社遗址,距今已有5000年的历史。

约在原始社会末期,至迟在夏朝初,鄞已成为确定的地名。

鄞县春秋属越国,战国时属楚。

秦灭楚后,于公元222年置鄞、鄮、句章三县。

汉袭秦制,仍设三县。

东晋时刘裕戍句章。

筑句章新城于小溪镇(今鄞江镇)。

隋初三县合一,总称句章县。

唐时改为鄮县。

五代初改为鄞县,从此鄞县名称沿袭至今。

宁波市区过去一直为鄞县县治,原称明州,明朝时为避讳,改名为宁波。

解放后宁波析出置市,鄞县先后为宁波专区(地区)及宁波市辖。

甬舟沿革史甬舟沿革史舟山市在浙江省东北部的舟山群岛。

1975年定海县白泉十字路、1978年岱山县衢山岛孙家山和1979年定海县马岙唐家墩等地出土的石斧,石锛,石簇,石犁、石纺轮、陶鼎等文物证明,远在5000年前的新石器时代,就有人类在这里繁衍生息。

春秋时属越,称甬东。

战国时楚灭越,遂属楚。

秦王政二十五年(前222),甬东为会稽郡鄮县东境地。

两汉、三国(吴)、晋、宋(南朝)、齐、梁、陈因之。

隋开皇九年(589)废会稽郡,并鄞、鄮、余姚三县为句章县,甬东随鄮县并入句章县。

唐武德四年(621),以句章、鄞、鄮地置鄞州,甬东归鄞州。

八年,又废鄞州置鄮县,甬东属之。

唐开元二十六年(738),朝廷准浙东采访使齐瀚奏请,析鄮县分置翁山等4县,甬东始置县,以境内有翁山而命名。

县治初设河,后移于镇鳌山旁。

大历六年(771)翁山县废,属鄮县(《新唐书》)。

据《唐会要·卷七》载:广德元年(763)三月四日因袁晁贼废。

五代后梁开平三年(909),改鄮县为鄞县。

北宋熙宁六年(1073)四月,部使者以蓬莱、安期、富都三乡居大海中,期会不时,置尉主斗讼盗贼之事。

七月,神宗帝准在旧翁山县地重建县治,县名昌国。

意其东控日本,北接登莱,南亘瓯闽,西通吴会,实海中之巨障,足以昌壮国势焉。

县治在镇鳌山旁,并扩建城池。

元丰元年(1078),划定海县(今宁波市镇海、北仑两区)的金塘乡归昌国县辖。

元至元十五年(1278),(《元史·地理志》为十四年,大德《昌国州图志》为十五年。

依《昌国州图志》),因昌国县为海道险要之地,加上户口倍万,升县为州。

十七年(1280),复置县,隶于州。

二十七年(1290),罢县存州。

(《元史·地理志》和光绪《定海厅志》等皆取州、县并存说。

旧志的《职官表》中,只载州官,未载县令)。

明洪武二年(1369),改昌国州为昌国县。

十九年明太祖命汤和治理东南海防,以昌国悬居海岛,易生寇盗,奏请朝廷将昌国居民,除准许547户8085人留居外,其余均遣徙内陆。

鄞江镇晋称句章,唐称光溪,宋称小溪,为四明东部交通之锁钥,入山之咽喉,外通三江口的贸易中心,是一座历史悠久的浙东著名重镇,素有“四明首镇”之称。

据历史考证,东晋隆安五年,刘裕迁句章县城,于鄞江之滨建造新县城,即今鄞江镇为县治之始,其地在鄞东村土名古城畈一带。

唐武德四年(公元738年)置明州,州治、县治均设小溪,为州属大镇。

唐大历六年(公元771年)?县县治移至宁波三江口,而州治未迁。

唐长庆元年(公元821年)?县还治小溪,而州治迁入宁波三江口,尔后小溪镇改称光溪镇。

五代初期(公元909年)县治亦迁至三江口。

小溪镇在历史上作为县治,州治时间长达600余年,作为浙东地区的重镇、大镇,对沟通山区和平原的物资交流,繁荣浙东经济,发挥着重要的集散作用。

鄞江全镇为青山所屏围,两水中分其间,溪谷长青,屋宇连甍。

唐朝太和年间筑它山堰决裂江河,溪水至此侵润鄞西七乡,遂除土地盐碱之害,鄞西农业由此兴。

宋朝元丰年间建大德桥,更劈山开路,建立起西通奉化、北连慈溪的浙东交通枢纽;当时,此处地产光溪名石,宁波地区的楼宇、桥梁,多用此处石材;该地每年有庙会三次,在鄞西民间声名尤为卓著。

因此,该镇遂以其堰而声闻中国,以石而誉称浙东,以会而名重西鄞,以桥而立名当地。

故鄞江镇有小溪鄞江桥的称谓。

中华民族幅地广大,两千多年前的春秋战国时期,东南沿海一带满目荒芜,称九夷,浙东地方称“东夷”。

东海边的宁波,古称“堇邑”之地。

据考证:“堇”乃黄土二字之缩写,堇邑二字合称为鄞。

又相传,秦朝始皇帝为扩大疆域,命手下大将,名王鄞,执打神鞭驱山填海,在东海里丢了性命,尸体随着潮涨漂浮到鄞县鄞江来,以后就永远葬在鄞江的水底了。

故鄞江和鄞县的命名是为了纪念王鄞,这也属于“齐东野人之谈”,姑且听之罢了。

明朝黄宗羲《四明山志》卷五行《丹山画泳》:秦皇神将有王鄞,驱山塞海溺其身;葬于水底不填筑,号作鄞江今见存。

按此据,则浙江省之鄞县鄞江,皆因王鄞也,自是传说之时附会无疑。