手征对称性动力学破缺和铜氧化物超导体相变的三维量子电动力学研究

- 格式:pdf

- 大小:480.09 KB

- 文档页数:10

粒子物理学中的对称性破缺研究粒子物理学是研究宇宙中最基本物质构成及其相互作用规律的学科。

其中,对称性破缺是一个重要的问题,它揭示了自然界运行的规律和现象。

在物理学中,对称性是一种重要的概念。

简单来说,对称性指的是在变换下具有不变性。

而自然界的基本相互作用所满足的对称性直接指导了物质的性质和现象。

然而,在一些情况下,对称性并不成立,这就是对称性破缺的现象。

对称性破缺可以分为两类:连续对称性破缺和离散对称性破缺。

连续对称性破缺指的是系统的对称性在某个参数值附近由连续变为离散,而离散对称性破缺则是指系统的对称性在某个参数值附近由完全保持变为局部保持。

对称性破缺的研究对于理解自然界的基本规律和物质的性质具有重要意义。

一方面,它可以解释为何在我们周围的世界中存在不同种类的粒子和相互作用。

例如,在电弱相互作用中,对称性的破缺导致了带电粒子和无质量的光子的存在。

另一方面,对称性破缺也探索了宇宙起源的奥秘。

根据大爆炸理论,宇宙的对称性在初始时刻是完全的。

然而,随着宇宙的演化,对称性破缺发生,从而产生了各种不同的物质和粒子。

对称性破缺的研究方法主要包括实验观测和理论模型。

实验观测通常采用粒子加速器和探测器等设备,通过粒子碰撞和衰变等过程来研究对称性破缺的现象。

例如,大型强子对撞机(LHC)就是目前我们最先进的加速器之一,它的主要目标之一就是寻找希格斯玻色子,这是对称性破缺的重要预言。

另一方面,理论模型通过发展数学框架来描述对称性破缺的机制和规律。

例如,希格斯机制是描述电弱对称性破缺的重要理论模型。

不仅在粒子物理学中,对称性破缺也在其他领域有广泛的应用和影响。

例如,在凝聚态物理领域中,对称性破缺研究揭示了物质中的新奇物态,如超导、铁磁等。

此外,在高能物理和宇宙学、量子场论等领域,对称性破缺的研究也为我们认识自然界的基本规律提供了重要线索。

总之,粒子物理学中的对称性破缺研究是一个重要的课题,它不仅有助于我们深入理解自然界的基本规律和物质的性质,还可以为科学技术的发展和人类社会的进步提供新的思路和方向。

超导材料中的电子对称性破缺与配对机制摘要超导材料是指在低温下具有零电阻状态和完全反射磁场的材料。

超导材料的研究一直是材料科学的一个热门领域。

在过去的几十年里,借助于强磁场技术和新的超导材料的发现,人们对超导现象有了更深入的理解。

本文将介绍超导材料中的电子对称性破缺与配对机制的研究进展。

引言超导现象是指当某些材料的温度降到临界温度以下时,材料的电阻突然降为零,自发产生电流,并完全排斥磁场的现象。

自从1911年Dutch scientist Heike Kamerlingh Onnes首次发现超导现象以来,人们对超导现象的研究越来越深入。

超导材料的电子对称性破缺与配对机制是超导现象的重要基础,它们与超导材料的结构和电子性质密切相关。

近年来,许多研究人员在这一领域取得了重要的突破,本文将介绍这些研究成果。

超导材料中的电子对称性破缺在超导材料中,电子对称性破缺是指材料中的电子不再具有原来的对称性。

这种对称性破缺可能导致电子在材料中形成特定的排布方式,从而改变材料的电子性质。

电子对称性破缺通常是由于材料的晶体结构或者电子自旋引起的。

近年来,研究者们通过高分辨率电子显微镜、X射线衍射等手段,对超导材料中的电子对称性破缺进行了详细的研究。

他们发现,超导材料中的电子对称性破缺可以通过调控材料的结构和合成过程来实现。

结构调控超导材料的晶体结构对超导性质有重要影响。

所谓结构调控即通过改变超导材料的晶格结构来调控电子对称性破缺。

目前,研究者们发现改变超导材料的压力、温度和化学成分等因素可以改变材料的晶格结构,从而实现对超导材料的电子对称性破缺的调控。

例如,在铜基超导材料中,通过施加高压可以使材料的晶格结构发生变化,从而导致电子对称性破缺的发生。

合成过程调控超导材料的合成过程对超导性质也有重要影响。

所谓合成过程调控即通过改变超导材料的合成方法来调控电子对称性破缺。

目前,研究者们发现改变超导材料的溶液浓度、溶液温度和溶液pH值等因素可以改变材料的合成过程,从而实现对超导材料的电子对称性破缺的调控。

粒子物理学中的对称性破缺在粒子物理学中,对称性破缺是一个重要的概念。

对称性破缺指的是系统中存在的一种对称性,在特定条件下被破坏或者部分破坏,从而产生了不同于对称状态的新现象。

对称性在自然界中起着至关重要的作用。

我们所熟知的,物质世界具有各种各样的对称性,例如空间平移对称性、时间平移对称性、洛伦兹对称性等。

这些对称性不仅存在于宏观物体中,也存在于微观粒子之间。

而粒子物理学的研究正是要深入探究这些对称性及其破缺的规律。

对称性破缺的一个经典例子是超导现象。

在超导材料中,当温度降低到超导临界温度以下时,电子与晶格之间的相互作用导致了超导电流的流动,使电阻消失。

这种现象被认为是由电荷U (1) 规范对称性破缺引起的。

除了超导现象,对称性破缺在粒子物理学其他方面也具有重要意义。

例如,在弱相互作用中,质子和中子的内禀对称性——同位旋对称性被破缺了。

这导致了质子和中子的质量不同,以及不同粒子之间的弱相互作用。

在粒子物理学的研究中,对称性破缺的理论框架是标准模型。

标准模型是物理学中关于基本粒子及其相互作用的理论框架,事实上,它是最成功的理论之一。

标准模型从对称性的角度出发,将电磁力、弱力和强力统一在一起,并成功地预言了许多实验结果。

然而,标准模型仍然存在一些问题,例如在引力领域的描述以及暗物质等。

对称性破缺可以为物理学家提供进一步研究的方向。

例如,通过对对称性的破缺进行深入研究,或许能够揭示宇宙起源的奥秘。

研究对称性破缺的过程中,科学家常常使用实验手段来验证理论。

例如,在粒子加速器中,通过高能粒子的碰撞可以产生新的粒子并研究他们的性质。

这样的实验对于理解对称性破缺提供了重要的线索。

除了实验手段,理论物理学家也运用数学的方法来研究对称性破缺。

例如,通过群论的数学工具,可以研究物质之间的对称性及其破缺方式。

数学的精确性可以为物理学家提供严密的推导和计算。

总结而言,在粒子物理学中,对称性破缺是一个重要而复杂的概念。

对称性破缺研究的广泛应用以及其深远的理论意义使其成为一个热门的研究课题。

强子物理中的对称性破缺机制在物理学的研究中,对称性一直是一种非常重要的概念。

对称性意味着系统在某种变换下保持不变,而对称性破缺则是指系统在某些条件下不再具有对称性。

而在强子物理中,对称性破缺机制是解释强子之间相互作用的重要理论。

强子物理研究的对象是由夸克组成的粒子,其中最为著名的是质子和中子。

而这些夸克粒子之间的相互作用是由强相互作用力驱动的。

根据强相互作用力的理论,即量子色动力学(QCD),夸克之间的相互作用是由一种被称为胶子的粒子传递的。

而在量子色动力学中,存在着一种被称为色荷的量子数来描述夸克和胶子之间的相互作用。

在强相互作用力的理论中,存在着一个重要的对称性,即SU(3)对称性。

这个对称性是指夸克和胶子的相互作用法则在变换下保持不变。

在理论中,SU(3)对称性是通过引入八个生成元来描述的,分别对应于八种不同的胶子。

这些生成元的线性组合可以构成SU(3)群,而夸克和胶子的相互作用可以由这个群对称性的变换规则来描述。

然而,现实中我们并不能观察到强子之间完全对称的状态。

实验观测表明,强子之间存在着一种称为手征对称性的破缺。

手性是夸克自旋与运动方向之间的关系,手征对称性破缺意味着系统在不同的方向上具有不同的性质。

这种对称性破缺是如何发生的呢?对称性破缺的机制可以通过引入一种叫做“自发对称性破缺”的机制来解释。

这个机制认为,在系统的基态中,系统的真实状态并不是具有完全对称的状态,而是具有一种破缺了对称性的状态。

这种破缺可以通过引入一种叫做“规范场”的粒子来实现。

规范场是描述系统中对称性变换的场,它的存在使得系统的基态具有了对称性的破缺。

在强子物理中,胶子场就是典型的规范场。

胶子场的存在导致了强子之间的对称性破缺。

具体来说,胶子场在系统的基态中形成了一种被称为色荷凝聚态的状态。

色荷凝聚态是指胶子场在夸克之间形成了一种非零的期望值,使得系统的基态具有了对称性的破缺。

对称性破缺的机制不仅可以解释强子物理中的现象,还可以应用于其他物理学领域。

物理学中的宇称对称性破缺现象宇称对称性破缺是物理学中一个重要的现象,它涉及到粒子物理学、原子物理学和宇宙学等多个领域。

它指的是一个系统在空间中左右对称的性质被破坏,即在空间中进行镜像变换后系统的性质会发生变化。

这个现象的研究不仅有助于深入理解自然界中的基本规律,还为开发新型材料和设备提供了重要的科学依据。

物理学中的宇称对称性破缺现象最早是在1956年被提出的。

当时,李政道和杨振宁通过研究弱相互作用发现,这种作用并不具有宇称对称性。

他们进一步提出,在弱相互作用下,宇称对称性可能被破缺。

这个研究引起了科学界的广泛关注,随后的实验结果也证实了这一猜想。

这个发现为粒子物理学和现代物理学的发展提供了全新的思路。

宇称对称性破缺现象在粒子物理学中的应用尤为突出。

通过实验的方法,科学家们可以研究粒子在宇称操作下的性质变化,从而揭示宇称对称性破缺的本质。

一些重要的实验结果表明,宇称对称性在物理世界中是被破坏的。

比如说,弱相互作用只对左手粒子产生影响,而右手粒子却没有受到任何影响。

这意味着,物理世界中存在着左右的差别。

不仅如此,宇称对称性破缺现象在原子物理学和宇宙学中的应用也引起了研究者的极大兴趣。

在原子物理学中,破缺的宇称对称性使得原子内部的电子波函数成为非对称的,这种非对称性与实验结果是一致的。

在宇宙学中,宇称对称性的破缺将对宇宙的形成和演化产生重要影响。

它可以影响宇宙微波背景辐射的温度分布、星系和星系团的形成及演化等方面。

近年来,随着物理学技术的不断进步,宇称对称性破缺现象的研究又取得了一些重要进展。

特别是在实验技术方面,一些新型的加速器和探测器设备的出现为研究宇称对称性破缺提供了更为精确的手段。

另外,理论物理学的发展也为宇称对称性破缺现象的解释提供了更为深入的思路。

总之,物理学中的宇称对称性破缺现象是人们对宇宙奥秘的探索过程中的一次重要发现。

通过研究这种现象,人们不仅可以加深对自然规律的认识,还可以为开发新型材料和设备提供科学依据。

以梦为马探核路飞燕凌云逐金乌作者:***来源:《科学中国人·下旬刊》2021年第10期自愛因斯坦提出质能关系E=mc2以来,人类已通过氢弹的成功证实了人工核聚变的可行性。

以此为开端,聚变能凭借其规模化、持久性、经济性和清洁性的特点,对其可控化利用成为各国科学家争相关注的热点之一。

在此过程中,激光驱动核聚变成为实现可控核聚变的重要途径。

“以实现激光核聚变为目标,从基本原理出发,对受控核聚变相关的前沿物理问题展开探索性研究,既着眼理论突破,又重视计算软件的开发,同时验证工程上的可行性,为真正清洁可持续的核能利用打下基础,并以自身学识培养年青一代。

”这是国防科技大学前沿交叉学科学院教授马燕云一直在做的事。

逐梦科大造“太阳”大抵每个热爱物理的孩子都有一个科学梦,马燕云也不例外。

1993年,怀揣梦想并矢志报国的他顺利进入国防科技大学应用物理系。

基于自身兴趣与学校的专业设置,年轻的马燕云将研究方向瞄准激光核聚变方向,从此与核聚变结下不解之缘。

据马燕云介绍,地球上的能源几乎都直接或间接地来源于太阳,而太阳的能量来源于其内部所发生的核聚变反应,目前人类已经可以实现不受控制的核聚变,如氢弹的爆炸。

除了重要的国防用途,核聚变更为重要的作用,在于为人类真正解决能源危机提供可能。

数十年来,全球科学家一直梦想着在实验室里实现太阳的聚变反应,以期获得取之不尽的清洁能源,而科学家实现聚变目标的装置也被称为“人造太阳”。

由于核聚变燃料可直接取自海水中富含的氘,如果每升海水中所蕴含的氘发生完全的聚变反应,就能产生相当于300升汽油燃烧时释放的能量。

以此推算,根据目前世界能源消耗水平和海水存量,聚变能可供人类使用100亿年。

“已知地球的寿命大约是50亿年,从这个角度来说的话,这种资源可以说是取之不尽、用之不竭的。

”马燕云解释道。

随之而来的问题便是,如何实现可控的核聚变,使之成为稳定的能源提供方式?关于可控核聚变的实现,苏联科学家N.巴索夫和中国科学家王淦昌先后独立提出了用激光照射在聚变燃料靶上实现受控热核聚变反应的构想,并开辟了实现受控热核聚变反应的新途径——激光核聚变。

是一个跨、、与等学科的,狭义简单理解为对称元素的丧失;也可理解为原来具有较高对称性的,出现不对称因素,其对称程度自发降低的现象。

对称破缺是事物差异性的方式,任何的对称都一定存在对称破缺。

对称性是存在于各个尺度下的系统中,有对称性的存在,就必然存在对称性的破缺。

对称性破缺也是的重要概念,指理论的对称性为真空所破坏,对探索的本原有重要意义。

它包含“自发对称性破缺”和“动力学对称性破缺”两种情形。

简介认为对称性原理均根植于“不可观测量”的理论假设上;不可观测就意味着对称性,任何不对称性的发现必定意味着存在某种可观测量。

李政道说:“这些‘不可观测量’中,有一些只是由于我们目前测量能力的限制。

当我们的实验技术得到改进时,我们的观测范围自然要扩大。

因而,完全有可能到某种时候,我们能够探测到某个假设的‘不可观测量’,而这正是对称破坏的根源。

这和“则是由‘宏观’走向‘微观’而展现事物差异性的方式”哲学观点是一致的。

假如没有对称性破缺,这个世界将会失去活力,也将是单调、黯淡的,也不会有生物。

自然界同样也存在着诸多对性破缺的例子。

比如:弱作用力下的宇称不守恒、粒子与反粒子的不对称、手性分子的对称性破缺等等。

物理学中几何对称与抽象对称对称性破缺可以理解为原来具有较高对称性的系统,出现不对称因素,其对称程度自发降低的现象。

或者用物理语言叙述为:控制参量λ跨越某临界值时,系统原有对称性较高的状态失稳,新出现若干个等价的、对称性较低的稳定状态,系统将向其中之一过渡。

和前面群论提到几何对称操作中旋转、反映、反演相似,在物理学中则是电荷对称、时间反演、空间反映,的对称操作就是C、T、P。

CTP也存在对称与破缺。

按照诺特定理,守恒量意味着对称性;在物理学上不仅仅有几何的对称还有抽象的对称。

比如:电荷守恒定律涉及抽象的性质而非动力学的性质,它对应着抽象的对称性;还有保守力在保守场中的做功,这些就是规范对称。

在寻求各种相互作用力的理想的量子理论中,规范对称性在起着核心的作用;而且统一力的理论尝试也是在规范对称性的范围之内的。

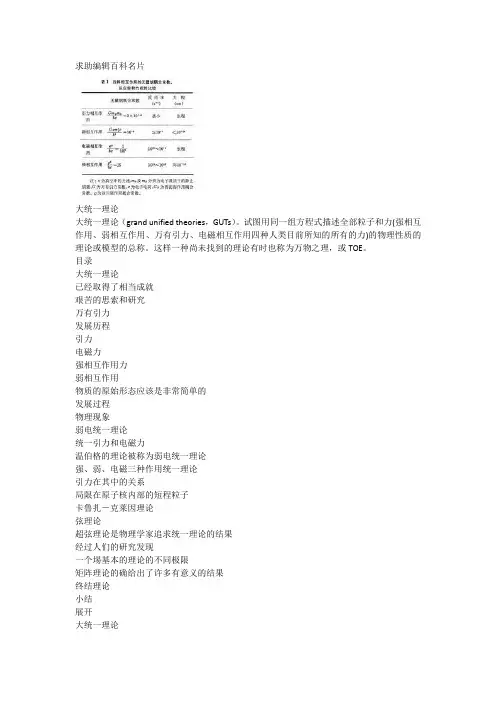

求助编辑百科名片大统一理论大统一理论(grand unified theories,GUTs)。

试图用同一组方程式描述全部粒子和力(强相互作用、弱相互作用、万有引力、电磁相互作用四种人类目前所知的所有的力)的物理性质的理论或模型的总称。

这样一种尚未找到的理论有时也称为万物之理,或TOE。

目录大统一理论已经取得了相当成就艰苦的思索和研究万有引力发展历程引力电磁力强相互作用力弱相互作用物质的原始形态应该是非常简单的发展过程物理现象弱电统一理论统一引力和电磁力温伯格的理论被称为弱电统一理论强、弱、电磁三种作用统一理论引力在其中的关系局限在原子核内部的短程粒子卡鲁扎-克莱因理论弦理论超弦理论是物理学家追求统一理论的结果经过人们的研究发现一个埸基本的理论的不同极限矩阵理论的确给出了许多有意义的结果终结理论小结展开大统一理论已经取得了相当成就艰苦的思索和研究万有引力发展历程引力电磁力强相互作用力弱相互作用物质的原始形态应该是非常简单的发展过程物理现象弱电统一理论统一引力和电磁力温伯格的理论被称为弱电统一理论强、弱、电磁三种作用统一理论引力在其中的关系局限在原子核内部的短程粒子卡鲁扎-克莱因理论弦理论超弦理论是物理学家追求统一理论的结果经过人们的研究发现一个埸基本的理论的不同极限矩阵理论的确给出了许多有意义的结果终结理论小结展开编辑本段大统一理论已经取得了相当成就大统一理论并非完全荒唐可笑的梦想,因为在统一物理学家对物质世界的描述方面已大霹靂奇點演化至电子,质子及中子之模型图(7张)经取得了相当成就。

就在19世纪中叶,电和磁还被看成是两种独立的事物,但麦克斯韦研究证明它们实际上是现在叫做电磁现象的同一种基本相互作用的两个方面,可以用同一组方程式加以描述。

到20世纪中叶前,这一描述又改进到包括了量子力学效应,并以量子电动力学(QED)形式成为物理学家提出过的最成功的理论之一,它以极高精度正确预言了诸如电子等带电粒子相互作用的性质。

弦理论T对称性自发破缺动力学弦理论作为现代物理学中最有希望统一量子力学和广义相对论的理论之一,在近年来备受研究者的关注。

其独特之处在于,它将基本粒子描述为一维的细长弦,在空间中振动和扭曲,而不是点状的粒子。

弦理论的一个重要性质是T对称性,即时间反演对称性。

然而,研究发现在某些情况下,弦理论的T对称性会自发破缺,这引起了理论物理学家的极大兴趣。

T对称性是指在物理过程的时间演化中,其物理规律不会因时间的反演而改变。

简单来说,如果我们将一个物理过程的时间轴颠倒,物理规律还是适用的。

然而,在弦理论中发现,某些情况下,T对称性会自发破缺,即时间反演对称性不再成立。

弦理论的T对称性自发破缺动力学现象可以通过一种称为边缘态的特殊状态进行描述。

边缘态是指在弦理论中的虚拟粒子态,它们的存在被T对称性的破缺所引起。

这些边缘态可以被视为系统的边界,类似于一个固定在空间边缘的弦。

通过对边缘态的研究,物理学家发现了T对称性自发破缺动力学的一些重要特征。

首先,T对称性的自发破缺是由于系统的低能量态与边缘态之间的相互作用引起的。

这种相互作用可以被描述为系统的渐近自由性,即在系统的低能量极限下,系统的自由度与时间无关。

其次,T对称性自发破缺还涉及到系统的能级结构的变化。

在T对称性存在的情况下,系统的能级是对称的,即正能量与负能量的态出现对应关系。

而在T对称性破缺时,这种对称性会被打破,系统的能级结构变得不对称。

最后,T对称性自发破缺也对弦理论的物理过程产生了深远的影响。

在T对称性存在的情况下,物理过程的时间演化是可逆的,即可以从初始态推导出末态,也可以从末态推导出初始态。

而在T对称性破缺时,这种可逆性会丧失,系统的时间演化会出现箭头,即只能从过去推导出未来。

总的来说,弦理论的T对称性自发破缺动力学是一个引人瞩目的研究课题。

通过对边缘态和能级结构的研究,我们可以更深入地理解弦理论中的T对称性自发破缺现象,同时也为我们理解时间反演对称性在物理世界中的作用提供了新的视角。

金展鹏轮椅上的“孺子牛”

作者:暂无

来源:《发明与创新·大科技》 2016年第12期

在中国,脖子以下高位瘫痪的中科院院士、中南大学教授金展鹏,被誉为“中国霍金”。

1998年,金展鹏突发疾病致瘫,但他以病躯坚守岗位,培养了一大批学术精英,创造了中

国科技界的奇迹。

金展鹏,出生于1938年,广西荔浦县人,粉末冶金专家。

金展鹏1963年毕业于中南矿冶

学院,1979年赴瑞典皇家学院做访问研究.2003年11月当选为中科院院士。

金展鹏发明了

“金氏相图测定法”,奠定了其在国际相图界的权威地位,该方法被称为“材料科学的地图”。

1991年,金展鹏的“无机相图测定及计算的若干研究成果”获国家自然科学三等奖。

金展鹏长期从事相图计算以及相变动力学的研究,发展了合金相的热力学模型,提出了高

效研究相图的扩散偶微区成分分析方法,合作提出了阶段性亚稳相转变理论和推导亚稳相组织

图的方法,评估和计算预测了一系列合金体系、氧化锆基陶瓷体系和人工晶体体系等结构材料

和功能材料的相图,并建立了相应体系的热力学和相图数据库。

发表论文近两百篇,被五十多

种国外期刊广泛引用,并作为建立新理论、发展新方法、设计新材料、阐明新现象和制订新工

艺的依据。

少年物理学家曹原作者:李雨来源:《意林绘阅读》2019年第04期青山说:从曹原身上,我们或许会看到跟世俗定义的神童不太一样的一面。

他有很多爱好,很勤奋,充满好奇心。

曹原曾说:“当事情失败时,不要责怪自己,因为这就是生活!”2018年12月18日,国际科学期刊《自然》发布了2018年年度科学人物——该期刊每年都会选出十位对科学界影响重大的人,22岁的中国人曹原因位居榜首而引发大众关注。

《自然》称:“物理学家曹原协助发现了让石墨烯实现超导的方法,该研究成果开创了物理学一个全新的研究领域。

”在此之前,人类对超导体的研究止步于1986年德国物理学家柏诺兹和缪勒发现的一种铜氧化物,这种材料能达到超导状态的最高温度约为133K(-140°C),而目前还没有能在常温下实现超导的材料。

曹原及其团队的发现为未来的能量传导提供了理论基础和实现方向。

虽然曹原提到这项工作短期内没有实际应用,但哥伦比亚大学的物理学家科里·迪安针对这个发现表示:“我们能做的事情实在是太多了。

”诺贝尔奖获得者罗伯特·拉福林也评价道:“我们可以期待,在接下来的几个月里,会有疯狂的实验活动来填补目前这一理论蓝图中缺失的部分。

”1996年,曹原生于四川成都。

三岁时,他随父母来到深圳。

中学时代,曹原就因智慧过人,“占了”一间校长办公室,和另外两名同学组成一个小小班学习;14岁,他读完了初中和高中的课程,以669分的成绩考进中国科技大学(以下简称“中科大”)的少年班,入选“严济慈物理英才班”;15岁,他主动到中科大物理系教授曾长淦的实验室学习,之后还在凝聚态物理领域的国际著名期刊上发表了一篇理论研究论文;18岁,他获得了中科大本科生最高荣誉奖——郭沫若奖金;之后获得去美国麻省理工学院深造的机会,师从物理学家Pablo Jarillo-Herrero……此次发现正是曹原和Jarillo-Herrero的合作成果。

在团队中,曹原主要负责考察在堆叠的双层石墨烯中,将其中一层相对另一层旋转极小的角度后会发生什么?将平行的双层石墨烯扭曲至约1.1°的“魔角”的过程中,需要不断试错,Jarillo-Herrero认为曹原的实验技巧至关重要。

天才“后浪”曹原的超导人生作者:库叔说来源:《初中生世界·八年级》2020年第09期2020年5月6日,24岁的中国科学技术大学少年班校友、美国麻省理工学院“95后”博士生曹原,因再次在世界顶尖学术期刊英国《自然》杂志上一次性连发2篇论文而备受关注,被网友称为“海啸级后浪”。

两年前,22岁的曹原因在《自然》杂志一天连发2篇有关石墨烯的文章而轰动学术界。

24岁,站在世界科技之巅,这几乎是一个不可想象的奇迹。

回顾曹原的成长经历,他能拥有今天的成就,看似是某种百年一遇的偶然,其实其中隐藏着某些必然。

一曹原从小并不是一个很“乖”的孩子。

在不到10岁的年纪,曹原便开始将父母的银首饰化解,用以提取自己需要的硝酸银实验材料。

他对计算机充满兴趣,举家迁往深圳之后,他时常前往华强北电子市场,买来大堆的电子元器件进行拆卸、安装,直至研究清楚其中的线路逻辑。

曹原很早就展现出天才气质。

初一只读了1个月,初二读了3个多月,初三还没读半年就参加了中考,并顺利考上了深圳耀华实验学校。

高中学业十分繁忙,他放学回家已经10点了,但依旧要花1个多小时的时间捣鼓各种化学试剂。

如此惊人的成就,他却淡然地说:“我只是跳过了中学里一些无聊的知识。

”曹原的父母在其成长的过程中,起到了不可替代的作用。

为了支持学校对曹原的智力开发,他们在家中布置了一间实验室,为曹原提供最好的科研条件。

曹原喜欢天文,父母便花重金为他购买天文望远镜。

以至于年纪不大的曹原却淡淡说出了这样的话:“在广阔的宇宙面前,再多的起伏都不过是沧海一粟。

”2010年,14岁的曹原以高考理科669分的成绩考入中国科学技术大学少年班学院,并入选“严济慈物理英才班”。

为了完成科研作业,他几乎没有周末,没有寒暑假,整日待在实验室里。

曹原凭借超人的智慧和不懈的努力,仅用一个寒假的时间,就完成并发表了计算机物理课程中相关研究成果的文章。

二2014年,曹原获得中科大本科生最高荣誉奖——郭沫若奖学金。