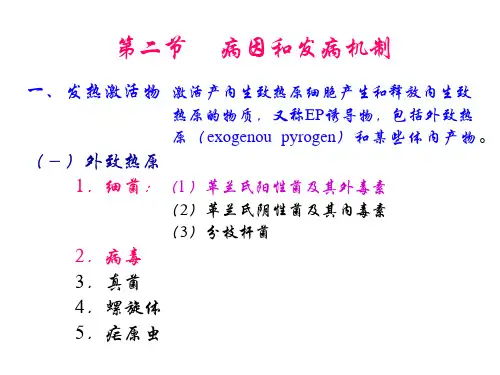

高热的病因和发病机制

- 格式:pptx

- 大小:122.49 KB

- 文档页数:10

发烧的原理

发烧是人体在遭受病菌或病毒感染时,免疫系统对抗病原体的一种生理反应。

发烧的原理主要与身体的免疫系统和体温调节机制密切相关。

免疫系统在感染时会释放一种叫做细胞因子的蛋白质,其中包括一种叫做白细胞介素-1β的物质。

白细胞介素-1β在感染初

期被释放,然后会进入血液循环并到达大脑的下丘脑区域。

下丘脑是体温调节的中枢,当感染信号到达下丘脑时,它会通过调节体温来帮助身体对抗感染。

下丘脑通过控制体温调节中的“温度设定点”来触发发热反应。

正常情况下,温度设定点被设定在37℃左右,而当感染发生时,下丘脑会调整温度设定点的位置,使其升高。

这意味着身体认为正常体温已经变为低体温,于是会通过一系列生理反应来升高体温,包括收缩血管、增加新陈代谢速率和产热等。

随着体温升高,高温会抑制病原体的生长和增殖,同时也能刺激免疫系统更加积极地对抗感染。

当感染被控制后,免疫系统会停止释放白细胞介素-1β,下丘脑也会恢复温度设定点到正

常水平,这样体温就会逐渐降下来。

总体来说,发烧是免疫系统对感染的一种保护性反应。

通过调节体温,身体能够为免疫细胞提供更适宜的环境,加速病原体的清除,促进康复。

然而,过高的体温也可能对身体造成损害,因此在发烧时,及时采取措施进行退烧和治疗非常重要。

人为什么会发烧发烧是我们日常生活中常见的体温异常症状之一,许多人在感染疾病或身体不适时会出现发热现象。

那么,为什么人会发烧呢?本文将从身体反应、疾病原因以及治疗方法等方面探讨这个问题。

一、人体的发烧机制人体具有自我调节温度的能力,正常体温应该在36.5℃至37.2℃之间。

当身体发生异常情况时,比如感染、炎症等,免疫系统会通过激活一系列的生物分子来调节体温。

其中,脑垂体与下丘脑起到了关键的作用。

当身体受到外界刺激,免疫系统将血液中的白细胞激活,释放炎性介质,这些介质通过血液传递到脑垂体与下丘脑,最终导致体温调节中枢被激活,使体温升高并引发发热。

二、导致发烧的疾病原因1. 感染性疾病:感冒、流感、中耳炎、尿路感染等常见疾病都可能导致发热。

这些疾病是由各种病原体侵入人体而引起的,人体免疫系统为了应对病原体的入侵而释放炎性介质,导致体温升高。

2. 免疫系统疾病:类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等免疫系统异常的疾病也可能引发发热。

这些疾病中,自身免疫系统对身体组织产生过度反应,导致炎症反应,进而引发发热。

3. 药物反应:某些药物使用后可能导致发热作为副作用,例如抗生素和疫苗等。

三、合理处理发热的方法当我们出现发热时,我们可以通过以下方法来进行处理:1. 平衡休息与活动:适当的休息对于身体的恢复很重要,但是长时间卧床不能过度,适当的活动有助于身体排除热量。

2. 补充水分:发热时身体会大量出汗,容易造成水分流失。

多饮水有助于排除体内毒素并恢复水分平衡。

3. 降低室内温度:保持室内环境的清凉与通风可以帮助体温下降,适当使用风扇或开启空调可以有效降低体温。

4. 适当药物治疗:如果发热症状较严重,可以使用退烧药,但是需按照医生的建议来进行使用。

5. 忌烟酒与辛辣食物:吸烟和饮酒会引起血管收缩,加重发热症状;辛辣食物容易产生体内热能,加重身体不适。

结语:发烧作为一种常见的症状,可以是多种原因引起的,但是在发热过程中我们应该保持冷静并采取合理的治疗措施。

【tips】本文由王教授精心编辑整理,学知识,要抓紧!

发热的临床常见原因

发热的常见原因临床上可以区分为感染性与非感染性两大类,以感染性为多见。

(一)感染性发热

各种病原体,如病毒、细菌、支原体、立克次体、螺旋体、真菌、寄生虫等引起的感染,不论是急性、亚急性或慢性,局部性或全身性,均可出现发热。

(二)非感染性发热

1.无菌性坏死物质的吸收:①机械性、物理性或化学性损害,如大手术后组织损伤、内出血、大血肿、大面积烧伤等;②因血管栓塞或血栓形成而引起的心肌、肺、脾脏等内脏梗死或肢体坏死;③组织坏死与细胞破坏,如癌症、白血病、淋巴瘤、溶血反应等。

2.抗原-抗体反应:如风湿热、血清病、药物热、结缔组织病等。

3.内分泌与代谢疾病:如甲状腺功能亢进、重度脱水等。

4.皮肤散热减少:如广泛性皮炎、鱼鳞病、慢性心力衰竭等。

5.体温调节中枢功能失常:①物理性,如中暑、日照病;②化学性,如重度安眠药中毒;③机械性,如脑出血、脑震荡、颅骨骨折等。

6.自主神经功能紊乱:常见的功能性低热包括:①原发医学教`育网搜集整理性低热;②感染后低热;③夏季低热;④生理性低热。

发烧时原理

发烧时,身体温度升高是由于机体免疫系统对外界病原体的侵袭产生的一种防御反应。

当身体受到细菌、病毒或其他有害物质的侵袭时,免疫系统会释放一种叫做白细胞介素-1(IL-1)的化学物质。

IL-1起到一种信号传递的作用,它告知大脑体温调节中枢——下丘脑,说有外来的病原体入侵,需要提高身体温度来增强免疫反应。

下丘脑通过释放一种叫做前列腺素-E2(PGE2)的物质,导致体温调节中枢的设置点升高。

当设置点被提高后,身体通过一系列反应来调节体温,其中包括血管扩张、代谢率增加和出汗等。

通过这些调控措施,身体将热量保留在内部,使体温升高,进而形成发热的症状。

同时,发烧时,身体免疫系统也能更好地发挥免疫功能。

高体温可以促进白细胞和抗体的活性,加快病原体的消灭速度。

所以,在一定程度上,发烧是机体对外界病原体入侵的一种积极应对方式。

然而,发热也可能会引起一系列不适症状,如头痛、乏力、食欲不振等。

在发烧期间,应及时采取措施以降低体温,如服用退烧药、多饮水、适当休息等。

总的来说,发烧是机体对外界病原体侵袭的一种正常反应。

通过提高体温,身体可以更好地发挥免疫功能,从而加强对病原

体的抵抗能力。

然而,发热期间也需要注意调节体温,以缓解不适症状。

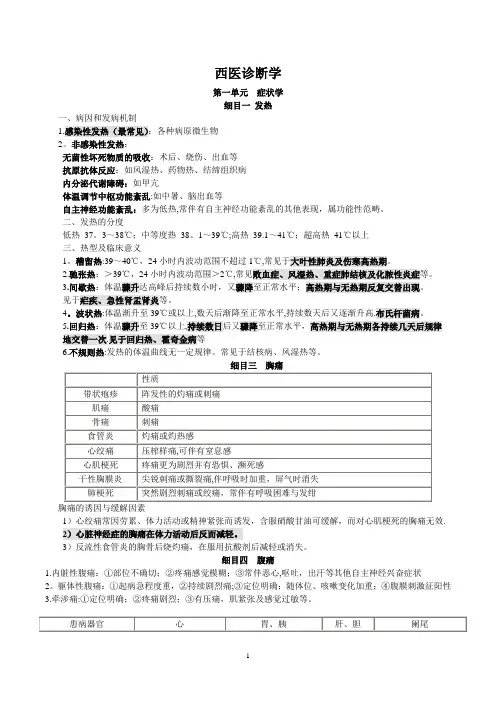

西医诊断学第一单元症状学细目一发热一、病因和发病机制1.感染性发热(最常见):各种病原微生物2。

非感染性发热:无菌性坏死物质的吸收:术后、烧伤、出血等抗原抗体反应:如风湿热、药物热、结缔组织病内分泌代谢障碍:如甲亢体温调节中枢功能紊乱:如中暑、脑出血等自主神经功能紊乱:多为低热,常伴有自主神经功能紊乱的其他表现,属功能性范畴。

二、发热的分度低热37。

3~38℃;中等度热38。

1~39℃;高热39.1~41℃;超高热41℃以上三、热型及临床意义1。

稽留热:39~40℃,24小时内波动范围不超过1℃,常见于大叶性肺炎及伤寒高热期。

2.驰张热:>39℃,24小时内波动范围>2℃,常见败血症、风湿热、重症肺结核及化脓性炎症等。

3.间歇热:体温骤升达高峰后持续数小时,又骤降至正常水平;高热期与无热期反复交替出现。

见于疟疾、急性肾盂肾炎等。

4。

波状热:体温渐升至39℃或以上,数天后渐降至正常水平,持续数天后又逐渐升高.布氏杆菌病。

5.回归热:体温骤升至39℃以上,持续数日后又骤降至正常水平,高热期与无热期各持续几天后规律地交替一次.见于回归热、霍奇金病等6.不规则热:发热的体温曲线无一定规律。

常见于结核病、风湿热等。

胸痛的诱因与缓解因素1)心绞痛常因劳累、体力活动或精神紧张而诱发,含服硝酸甘油可缓解,而对心肌梗死的胸痛无效.2)心脏神经症的胸痛在体力活动后反而减轻。

3)反流性食管炎的胸骨后烧灼痛,在服用抗酸剂后减轻或消失。

细目四腹痛1.内脏性腹痛:①部位不确切;②疼痛感觉模糊;③常伴恶心,呕吐,出汗等其他自主神经兴奋症状2。

躯体性腹痛:①起病急程度重,②持续剧烈痛;③定位明确;随体位、咳嗽变化加重;④腹膜刺激征阳性3.牵涉痛:①定位明确;②疼痛剧烈;③有压痛,肌紧张及感觉过敏等。

细目五 咯血1.咯血的颜色鲜红色:肺结核、支气管扩张症 肺脓肿 暗红色:二尖瓣狭窄、肺梗塞砖红色胶冻样血痰:肺炎克雷伯杆菌肺炎粉红色泡沫样血痰:左心衰竭第四单元 实验室诊断细目一 血液的一般检查一、血红蛋白测定和红细胞计数1)参考值:血红蛋白(Hb )男:120~160g /L;女:110~150g /L 。

中枢性高热发病机制、发病原因、常见疾病、临床特点、疾病处理及糖皮质激素使用发热是指机体在致热源作用下或各种原因引起体温调节中枢的功能障碍时,体温升高超出正常范围。

发热的原因十分复杂,但归纳起来大致分为两种,第一种体温调节中枢受致热源(包括内源性和外源性)的干扰和影响从而引起发热,另外一种就是体温调节中枢因为结构和功能改变而引起发热,后者也就是我们所说的中枢性高热(CHT)。

中枢性高热的发病机制中枢性高热是由中枢神经系统病变导致下丘脑前内侧散热中枢损害,散热机制破坏后出现的发热,其调节通路经过脑干与脊髓下行,因此脑干病变和高颈段脊髓受损时可出现 CHT,而且热型常呈稽留热。

中枢性高热常见于哪些疾病?脑血管病脑血管病是 CHT 发生的最重要原因,其中以出血性最多见,尤其是蛛网膜下腔及脑室系统出血可刺激体温中枢而产生发热。

另外中枢性高热常见于大面积脑梗死或脑干梗死的患者,前者是由于大面积脑梗死造成脑水肿压迫体温调节中枢,后者则由于体温调节中枢的下行传导通路受影响所致。

2)脑外伤和脑部手术脑室系统、下丘脑、脑干和上颈髓部位受伤或手术的患者极易发生CHT。

3)其他神经科疾病如癫痫、急性脑积水、一氧化碳中毒、上颈段损伤等疾病均可引起CTH,其病因也不外乎直接损伤体温调节中枢或影响其通路而引起 CTH。

中枢性高热的临床特点是什么?①发生早,常在发病后数小时内出现高热;②体温上升快,可骤然升高至 40℃以上,持续不降,无寒战;③四肢末梢体温不高(可出现四肢厥冷),头部及躯干部体温极高;④体温易随外界温度变化而波动;⑤单纯用药物降温效果不好。

中枢性高热如何处理1)擦浴:可以用 32~34℃的温水或浓度 25%~30% 的乙醇擦浴,颈部、腋窝、腹股沟等血管丰富处。

切忌擦心前区、后项、腹部、足心等部位以防发生反射性心率减慢、腹泻等。

血液病、婴幼儿、酒精过敏患者禁用酒精擦浴。

2)冷敷:冰袋用毛巾包裹放置在前额、颈部、腋下、腹股沟等体表大动脉走行处可通过传导降温。

高温惊厥名词解释

高温惊厥名词解释:高温惊厥是指高热惊厥,可能和遗传、病原体感染以及疫苗接种等因素有关。

高热惊厥的病因和发病机制是比较复杂的,一般可能和遗传、病毒感染以及接种某些疫苗等因素有关。

该情况容易发生在婴幼儿时期,可能会导致患者出现呼吸暂停以及肢体抽搐等多种表现。

绝大多数患者存在高热惊厥是良性病程,可以在医生指导下予以物理降温、退热药物如布洛芬等降低体温,以及使用苯巴比妥、地西泮等药物,有助于惊厥的控制。