第四章 甲烷着火与燃烧特性的反应动力学分析

- 格式:doc

- 大小:71.50 KB

- 文档页数:3

一、实验目的本实验旨在通过甲烷的燃烧反应,验证甲烷中含有碳、氢元素,并探究其燃烧产物的性质。

二、实验原理甲烷(CH4)在氧气(O2)存在下燃烧,生成二氧化碳(CO2)和水(H2O)。

根据质量守恒定律,反应前后元素种类不变,因此,若能证明燃烧产物中含有二氧化碳和水,则可证明甲烷中含有碳、氢元素。

反应方程式如下:CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O三、实验用品1. 甲烷气瓶2. 火柴3. 干燥的烧杯4. 澄清石灰水5. 氧气瓶6. 气压计7. 计时器四、实验步骤1. 将甲烷气瓶打开,用气压计测量甲烷气压,记录数据。

2. 用火柴点燃甲烷,观察火焰颜色和燃烧情况。

3. 将干燥的烧杯罩在甲烷燃烧的火焰上方,观察烧杯内壁是否有水珠出现。

4. 将蘸有澄清石灰水的小烧杯罩在甲烷燃烧的火焰上方,观察石灰水是否变浑浊。

5. 记录实验现象,分析甲烷燃烧产物的性质。

五、实验现象1. 点燃甲烷时,火焰呈蓝色,燃烧情况稳定。

2. 将干燥的烧杯罩在甲烷燃烧的火焰上方,烧杯内壁出现水珠。

3. 将蘸有澄清石灰水的小烧杯罩在甲烷燃烧的火焰上方,石灰水变浑浊。

六、实验结论1. 甲烷燃烧时,火焰呈蓝色,说明甲烷燃烧反应放出大量热量。

2. 将干燥的烧杯罩在甲烷燃烧的火焰上方,烧杯内壁出现水珠,证明甲烷中含有氢元素。

3. 将蘸有澄清石灰水的小烧杯罩在甲烷燃烧的火焰上方,石灰水变浑浊,证明甲烷中含有碳元素。

4. 根据实验现象,甲烷燃烧生成二氧化碳和水,符合反应方程式:CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O。

七、实验讨论1. 甲烷燃烧反应为放热反应,放出的热量可用于供暖、发电等。

2. 甲烷燃烧生成的二氧化碳和水是温室气体,过量排放会导致全球气候变暖。

3. 在实验过程中,注意安全操作,避免甲烷泄漏和火灾事故。

八、实验总结本实验通过甲烷燃烧反应,成功验证了甲烷中含有碳、氢元素,并探究了其燃烧产物的性质。

实验结果表明,甲烷燃烧生成二氧化碳和水,符合质量守恒定律。

《燃烧学》课程笔记第一章燃料与燃烧概述一、燃烧学发展简史1. 古代时期- 早期人类通过摩擦、打击等方法产生火,火的使用标志着人类文明的开始。

- 古埃及、古希腊和古罗马时期,人们开始使用火进行冶炼、烹饪和取暖。

2. 中世纪时期- 炼金术的兴起,炼金术士们试图通过燃烧和其他化学反应来转化金属。

- 罗杰·培根(Roger Bacon)在13世纪对火进行了研究,提出了火的三要素理论:燃料、空气和热。

3. 17世纪- 法国化学家安托万·洛朗·拉瓦锡(Antoine Lavoisier)通过实验证明了燃烧是物质与氧气的化学反应,推翻了燃素说。

- 拉瓦锡的氧化学说为现代燃烧理论奠定了基础。

4. 18世纪- 约瑟夫·普利斯特里(Joseph Priestley)和卡尔·威廉·舍勒(Carl Wilhelm Scheele)分别独立发现了氧气。

- 拉瓦锡和普利斯特里的实验揭示了氧气在燃烧过程中的作用。

5. 19世纪- 热力学第一定律和第二定律的发展,为理解燃烧过程中的能量转换提供了理论基础。

- 化学反应动力学的发展,科学家们开始研究燃烧反应的速率和机理。

6. 20世纪- 燃烧学作为一门独立学科得到发展,研究内容包括火焰结构、燃烧污染物生成与控制等。

- 计算流体力学(CFD)的应用,使得燃烧过程的模拟和优化成为可能。

- 环保意识的提高,促进了清洁燃烧技术和低污染燃烧技术的发展。

二、常见的燃烧设备1. 炉子- 锅炉:用于发电和工业生产中的蒸汽供应。

- 炉灶:家用烹饪设备,使用天然气、液化石油气等作为燃料。

- 热水器:利用燃料燃烧产生的热量加热水。

2. 发动机- 内燃机:汽车、摩托车等交通工具的动力来源。

- 燃气轮机:用于飞机、发电厂等,具有较高的热效率。

3. 焚烧炉- 医疗废物焚烧炉:用于医院废物的无害化处理。

- 城市生活垃圾焚烧炉:用于垃圾减量和资源回收。

甲烷催化燃烧技术基础研究一、本文概述《甲烷催化燃烧技术基础研究》一文旨在对甲烷催化燃烧技术进行全面深入的基础研究探讨。

甲烷作为天然气的主要成分,具有清洁、高效、低碳排放等优点,因此,其在能源利用和环境保护领域具有广泛的应用前景。

然而,甲烷的催化燃烧过程涉及复杂的化学反应和动力学机制,因此,对其进行系统的基础研究具有重要的理论意义和实际应用价值。

本文将首先介绍甲烷催化燃烧的基本原理和反应过程,包括催化剂的种类、活性位点的形成、反应路径的选择等方面。

然后,文章将重点探讨甲烷催化燃烧过程中的催化剂设计、制备和性能优化,以及反应动力学和反应机理的研究。

文章还将关注甲烷催化燃烧技术在不同领域的应用现状和发展趋势,包括能源、环保、化工等领域。

通过对甲烷催化燃烧技术的深入研究,本文旨在揭示其反应本质和规律,为催化剂的改进和优化提供理论基础,为甲烷的高效、清洁利用提供技术支撑。

本文的研究成果也将为相关领域的研究提供有益的参考和借鉴。

二、甲烷催化燃烧技术概述甲烷催化燃烧技术是一种高效、环保的能源利用方式,其基本原理是在催化剂的作用下,使甲烷在较低的温度下发生燃烧反应,生成二氧化碳和水。

相比于传统的火焰燃烧,催化燃烧具有更高的能量转化效率和更低的污染物排放,因此在能源、环保等领域具有广泛的应用前景。

甲烷催化燃烧的核心是催化剂的选择和设计。

催化剂需要具有高的催化活性、稳定性和选择性,以确保甲烷能够高效、安全地转化。

目前,常用的催化剂主要包括贵金属催化剂、过渡金属催化剂和复合催化剂等。

这些催化剂在催化燃烧过程中,通过提供活性位点和降低反应活化能,促进甲烷的分解和氧化,从而实现高效燃烧。

甲烷催化燃烧技术的应用范围广泛,包括家庭用燃气热水器、工业锅炉、燃气轮机、燃料电池等领域。

在这些应用中,催化燃烧技术不仅可以提高能源利用效率,减少能源浪费,还可以降低污染物排放,改善环境质量。

特别是在燃气轮机和燃料电池领域,催化燃烧技术是实现高效、清洁能源利用的关键。

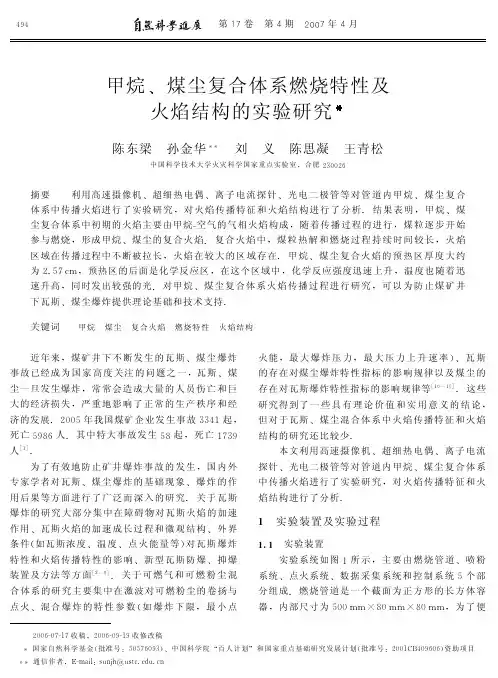

!第!"卷!第#期!$%%"年#月甲烷!煤尘复合体系燃烧特性及火焰结构的实验研究"陈东梁!孙金华""!刘!义!陈思凝!王青松中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室!合肥"&$$"’!"$$’($)(!)收稿!"$$’($*(!*收修改稿!"国家自然科学基金#批准号$+$+)’$*&%&中国科学院-百人计划.和国家重点基础研究发展计划#批准号$"$$!>?,$*’$’%资助项目!""通信作者!-(./01$3F 4[W !F 3O 5#B E F #54摘要!!利用高速摄像机"超细热电偶"离子电流探针"光电二极管等对管道内甲烷"煤尘复合体系中传播火焰进行了实验研究!对火焰传播特征和火焰结构进行了分析#结果表明!甲烷"煤尘复合体系中初期的火焰主要由甲烷(空气的气相火焰构成!随着传播过程的进行!煤粒逐步开始参与燃烧!形成甲烷"煤尘的复合火焰#复合火焰中!煤粒热解和燃烧过程持续时间较长!火焰区域在传播过程中不断被拉长!火焰在较大的区域存在#甲烷"煤尘复合火焰的预热区厚度大约为"#+)5.!预热区的后面是化学反应区!在这个区域中!化学反应强度迅速上升!温度也随着迅速升高!同时发出较强的光#对甲烷"煤尘复合体系火焰传播过程进行研究!可以为防止煤矿井下瓦斯"煤尘爆炸提供理论基础和技术支持#关键词!!甲烷!煤尘!复合火焰!燃烧特性!火焰结构!!近年来!煤矿井下不断发生的瓦斯&煤尘爆炸事故已经成为国家高度关注的问题之一!瓦斯&煤尘一旦发生爆炸!常常会造成大量的人员伤亡和巨大的经济损失!严重地影响了正常的生产秩序和经济的发展#"$$+年我国煤矿企业发生事故&&,!起!死亡+*%’人#其中特大事故发生+%起!死亡!)&*人’!(#为了有效地防止矿井爆炸事故的发生!国内外专家学者对瓦斯&煤尘爆炸的基础现象&爆炸的作用后果等方面进行了广泛而深入的研究#关于瓦斯爆炸的研究大部分集中在障碍物对瓦斯火焰的加速作用&瓦斯火焰的加速成长过程和微观结构&外界条件#如瓦斯浓度&温度&点火能量等%对瓦斯爆炸特性和火焰传播特性的影响&新型瓦斯防爆&抑爆装置及方法等方面’")*(#关于可燃气和可燃粉尘混合体系的研究主要集中在激波对可燃粉尘的卷扬与点火&混合爆炸的特性参数#如爆炸下限!最小点火能!最大爆炸压力!最大压力上升速率%&瓦斯的存在对煤尘爆炸特性指标的影响规律以及煤尘的存在对瓦斯爆炸特性指标的影响规律等’!$)!+(#这些研究得到了一些具有理论价值和实用意义的结论!但对于瓦斯&煤尘混合体系中火焰传播特征和火焰结构的研究还比较少#本文利用高速摄像机&超细热电偶&离子电流探针&光电二极管等对管道内甲烷&煤尘复合体系中传播火焰进行了实验研究!对火焰传播特征和火焰结构进行了分析#%!实验装置及实验过程%&%!实验装置实验系统如图!所示!主要由燃烧管道&喷粉系统&点火系统&数据采集系统和控制系统+个部分组成#燃烧管道是一个截面为正方形的长方体容器!内部尺寸为+$$..i %$..i %$..!为了便,*,于观察燃烧管道内火焰的传播特性及火焰的加速成长过程!管道的两侧为有机玻璃!另外的两侧为不锈钢#为了使煤尘能够在燃烧管道内分散!燃烧管道的底部安装有不锈钢制的喷粉装置!喷粉装置是用一个锥形帽加在进气口上组成的!燃烧管道的底部是一个球面!甲烷&空气预混气体#甲烷e 空气f !e *%从进气口到达锥形帽后变成均匀的由燃烧管道底部中心向四周方向的气流!这个气流将底部球面上的煤尘向上吹起!使煤尘以竖直向上的方向进入燃烧管道!在向上运动的过程中甲烷&煤尘和管道中的空气混合形成了一个甲烷*煤尘*空气三者的混合体系#距离燃烧管道底部+5.处安装一对点火电极!利用高压放电点火#为了测试火焰的传播特征和火焰结构!在距离底部"$和&+5.的高度处分别安装了两对热电偶和离子探针!在/C /j 截面处安装了一个光电二极管#图"所示%#热电偶采用直径"+".的I O )I O *:W !&丝制作#离子探针主要用于测试传播火焰中化学反应区的反应特征!本实验所用的离子探针如图&所示!探针的电极及辅助电极使用耐高温&耐氧化&导电性好!直径为$#!..的铂丝!铂丝的外部用内径$#+..的陶瓷管套住!铂丝的前端露出长度为"..#光电二极管的响应时间为,#+i !$g %3#图%!实验系统示意图!#热电偶""#离子电流探针"&#燃烧管道",#点火系统"+#数据采集仪"’#高速摄像机")#控制器"%#计算机"*#气瓶"!$#混气瓶"!!#电磁阀图’!*/*S截面结构示意图图(!离子探针结构示意图%&’!实验过程及参数如图!所示!把电磁阀&点火装置&高速摄像机和数据采集仪和控制器连接起来!使实验系统的各个仪器处于正常的工作状态#在燃烧管道底部的球面处加入称量好的煤尘!使煤尘均匀地分布于喷气口的四周!把混气瓶的阀门打开!使气体通道仅受电磁阀的控制!调整好数据采集仪&高速摄像机以及点火系统的参数和状态!待一切处于准备状态后启动控制器!控制器将会按预先设置的时间序列启动各个仪器#具体的实验条件为$喷粉气流气压为$#,<I /!喷粉气流持续时间为$#+3!点火电压为&$J a !高速摄像机的拍摄速率为"$$$帧*3!曝光时间为!*"$$$3#燃烧管内甲烷浓度为"#,"c !煤尘浓度为&’H*.&#实验所用煤尘的组分和参数如表!所示#+*,!第!"卷!第#期!$%%"年#月表%!煤尘的组分和参数水分*c灰分*c干燥无灰基挥发分*c>*c D*c T*c8*c发热量*#^,J H g!%粒度*"."#*’*#’’,+#)’’)$#’,&#&%"#%,!#!""+#%%i!$’+!$$’!实验结果及分析图,为甲烷&煤尘复合火焰传播的典型图!由图,可以看出!在点火后开始的一段时间内#大约&$.3%几乎看不到明显的火焰!在,$.3时才开始出现明显的火焰!此后火焰基本上以恒定的速度#%#+).*3%向上传播!同时发出了黄色的亮光#由此可以推测!在点火后开始的&$.3中火焰可能以甲烷的气相火焰为主!由于其光强很弱!而高速摄像机的曝光时间又极短!所以表观上看不到火焰的存在#在,$.3时由于甲烷气相火焰的反应持续地进行!区域内的温度上升!煤粒热解并参与燃烧反应!煤粒的燃烧使温度的上升速率更大!温度的上升又进一步地导致了化学反应强度不断的增大#两者之间形成了一个正反馈!化学反应不断的持续下去!火焰不断加强#图)!甲烷$煤尘复合火焰的传播图!!火焰前锋传播过后!由于煤粒热解的持续进行!热解的气体继续反应!所以和单纯的甲烷)空气的气相火焰相比!复合火焰的持续时间要长的多#比较火焰区的上沿和下沿!可以发现!在,$) *$.3的时间中!火焰区上沿以较快的速度向上传播!而火焰区的下沿向上传播的速度则较慢!同时也可以看出在火焰区中存在大量的燃烧着的煤尘粒子#这主要是由于煤粒的参与燃烧造成的!当火焰前锋到达时!由于体系的温升!煤粒开始参与燃烧反应!但由于煤粒的热解和燃烧需要较长的时间!当火焰前锋过后!它持续的燃烧!所以火焰区域在传播的过程中不断被拉长!火焰在较大的长度内都存在#图+是安装在燃烧管道上的两个热电偶所测得的温度)时间曲线!可以看出!当火焰经过热电偶时!在几十毫秒内温度迅速升到最大值!说明化学反应过程很剧烈#下部热电偶在+&.3时开始上升!在初始的几个毫秒内以较慢的速度上升!此后以很快的速度上升!并且在!&’.3时达到最大值)"+d#此后!温度逐步的降低!从图中可以看出!在!""到!,).3间的约"+.3的时间段中!火焰都保持在较高的温度#上部热电偶在’).3时!开始上升!和下部热电偶相比!从一开始它便以较大的升温速率很快地上升#在!",.3时它达到’*$d!在!",到!,&.3之间的时间段中!存在一段的温度台阶# !,&.3之后温度又开始缓慢的上升!在!)+.3时达到最大值)+!d!此后持续的下降#对比曲线/和’*,!第!"卷!第#期!$%%"年#月曲线G!下部的温度曲线/在到达最大温度后逐步的降低!而上部的温度曲线G 在上升的过程中存在一个温度台阶!经过台阶之后才达到温度的最大值!之后逐步的下降#这可能是由于!经过甲烷&空气预混气体的气流吹起后!在管道的下部煤尘粒子的浓度较上部的浓度要小一些"所以下部的煤尘粒子的热解和燃烧过程比上部的煤尘粒子的热解燃烧过程要短一些!下部的燃烧过程和上部的相比要快一些!而上部的燃烧过程由于较多煤尘粒子的参与使得燃烧过程呈现一定的波动性#图+!甲烷$煤尘复合火焰的温度曲线为了得到更精确的温度数值!我们把热电偶的热惯性考虑进来!假定对流传热为导致热电偶温度变化的主导因素!这样!实测的温度可以通过以下的公式进行校正’!’!!)(#!A !.D %E !.E 1这里!.是热电偶测得的温度!%是热电偶的时间常数!可以表示为%A &&87"’J O 6H这里&和&8分别为I O )I O *:W !&接点的密度和比热!7为热电偶接点的直径!6H 为气体的热传导率!J O 为8F 33B 1O 数!这里可以表示为J O A "($D $(’$?-!*"L .!*&这里?-为:B 2461E 3数!L .为I @/4E O 1数(校正后的温度曲线如图’中的曲线G 所示!可以看出!校正温度和实测温度之间存在")!$.3的延时#在+&.3时!温度开始上升!并在!"".3时达到最大值!而对于处于同位置的离子电流来说!在+’.3时开始上升!并且上升的速率很大!在’).3达到最大值#此后!化学反应强度逐步下降!在下降过程中呈现出一定的震荡性#图9!*/*S截面的温度和离子电流曲线由图’可知化学反应开始于+’.3!在化学反应区中随着化学反应的进行!温度快速上升!由图中可以看出!当离子电流最大时!温度上升的速率最大#此后!化学反应强度有所降低!但反应的放热仍大于系统的热损失!所以温度持续上升!直到化学反应快结束时!温度在!"".3时达到最大值#此后!化学反应的放热量小于体系的热损失!火焰的温度逐步的下降#而温度开始上升的时间为+&.3!在+&到+’.3的区域内!燃烧化学反应还没有开始而温度开始上升!这里的温升主要是由于火焰阵面的燃烧反应放出的热量通过热传导和热辐射引起的!这个区域我们称之为预热区!通过温度开始上升的时间+&.3和离子电流开始上升的时间+’.3和火焰的传播速度%#+).*3!可以算出预热区的厚度约为"#+)5.#图)为甲烷&煤尘复合体系的火焰传播特征!分别为/C /B 截面处的校正温度曲线&光电流曲线和离子电流曲线(1!为光电流开始上升的时刻!1"为温度开始上升的时刻!1&为离子电流开始上升的时刻!1,为离子电流最大值的时刻!1+为光电流最大)*,!第!"卷!第#期!$%%"年#月的时刻!1’为温度最大的时刻(其中$1!A,*(+.3!1"A +&.3!1&A +’.3!1,A ’).3!1+A *).3!1’A !"".3(可以看出!1!时刻光电流开始有响应!此时并没有温升!从1!到1"时刻!光电流缓慢的上升!但幅值一直都很小!这可能是由于煤尘粒子的散射光引起的!这一区域的宽度为"(**5.(图;!甲烷$煤尘复合体系的火焰传播特征1"时刻开始温度曲线开始上升!在开始的几个毫秒内上升的比较缓慢!此后迅速的上升!直到1’时刻达到最大值!从1"到1&时刻!化学反应并没有开始!所以温度的上升主要是由于热辐射和传导造成的!这一区域为复合火焰的预热区!它的宽度大约为"(+)5.(1&时刻开始!离子电流开始上升!并且上升的速度很快!说明化学反应一旦开始就非常的迅速!随着化学反应的进行!体系的温度迅速上升!光电流也随之增大!表现为三条曲线都在较快的上升(由图中可以看出!光电流最大的时刻1+位于离子电流最大值时刻1,和温度最大值时刻1’之间!说明火焰的发光不单单是由于温升造成的!化学反应过程的发光也占据一个很重要的因素((!结论本研究利用高速摄像机&超细热电偶&离子电流探针&光电二极管等对管道内甲烷)煤尘复合火焰的传播特征和火焰阵面结构进行了研究!得到了如下结论$在甲烷)煤尘复合体系中传播火焰!点火初期的火焰主要由甲烷)空气的气相火焰构成!火焰发出的光很弱"随着化学反应的进行!体系的温度不断的上升!煤粒分解并开始燃烧!发出较亮的光#在复合火焰中!由于煤粒热解和燃烧过程持续较长时间!所以火焰区域在传播过程中不断被拉长!火焰在较大的区域都存在"在火焰阵面上!化学反应和温度的上升形成一个正反馈!化学反应速率最大的时候温度的上升速率最大#甲烷)煤尘复合体系传播火焰结构为$最前面为煤尘粒子散射光形成的一个区域!它的厚度大约为"#**5."跟随其后是预热区!它的厚度大约为"#+)5."预热区的后面是化学反应区!在这个区域中!化学反应强度迅速的上升!温度也跟着迅速的升高!同时发出较强的光#参!考!文!献!!W O O C $**A A A#3E C 5#H 6M #54*][H R *O "$$’$"$*2+*!+!#W O ."!林柏泉!周世宁#障碍物对瓦斯爆炸过程中火焰和爆炸波的影响#中国矿业大学学报!!***!"%#"%$!$,)!$)&!何学秋!杨!艺#障碍物对瓦斯爆炸火焰结构机火焰传播影响的研究#煤炭学报!"$$,!")#"%$&’),$,!>055/@B 110U !?65506^N !U 043G B @H Q#Q W B 04\1F B 45B 6\040O 0/1O B .(C B @/O F @B64\1/.B /55B 1B @/O 064/4E E B \1/H @/O 064O 6E B O 64/O 064O @/430O 064#S 4$?F @H B 339:!7@2B @=N !I B O B @38!B O /1B E 3#"’O W T 2.C 630F .#S 4O B @4/O 064/1%64>6.G F 3O 064#8/C 1B 3!S O /12!!**’#I 0O O 3G F @H W $Q W B>6.G F 3O 064S 43O 0O F O B !!**’#"*)&)"*)*+!I/.B 1/Y ?#955B 1B @/O 0646\/\1/.B (M 6@O B R04O B @/5O 0643#>6.(G F 3O 064/4E=1/.B !!**$!%"$!!+)!"+’!<6B 4S L !764/O 6<!Y 423O /F O /3:!B O/1#=1/.B/55B 1B @/O 064E F B O 6O F @G F 1B 45B C @6E F 5B E G 26G 3O /51B 3#>6.G F 3O 064/4E=1/.B !!*%$!&*$"!)&")!76G /3W 0:#-R C B @0.B 4O /13O F E 264H /3B R C163064G B W /M 06@04B 4(5163F @B #^6F @4/16\N 633I @B M B 4O 06404O W BI @65B 33S 4E F 3O @0B 3!!**)!!$#"%$%&)%*%!王从银!何学秋#瓦斯爆炸阻隔爆装置失效原因的实验研究#中国安全科学学报!"$$!!!!#"%$’$)’,*!N FT ;!U F 6b :!N 0K N !B O /1#-R CB @0.B 4O /1/4EO W B 6@B O 05/1/(4/123036\/55B 1B @/O 0646\/H /3\1/.BC @6C /H /O 04H 6M B @/E F 3O E B (C630O #S 4$>W B 4^>!>61J B O<7B E 3#"*O WT 2.C 630F .#S 4O B @4/(O 064/1%64>6.G F 3O 064#T /C C 6@6!^/C /4!"$$"#I 0O O 3G F @H W $Q W B >6.G F 3O 064S 43O 0O F O B !"$$"#"%&*)"%,’!$!7F G /40B A 05]^@Q D !>/3W E 611/@Y N !U @B B 4U<!B O /1#S H40O 0646\.B O W /4B (/0@.0R O F @B 3G 21/3B @W B /O B E3./11C /@O 051B 3#^6F @4/1%*,!第!"卷!第#期!$%%"年#月6\N 633I @B M B 4O 06404O W BI @65B 33S 4E F 3O @0B 3!"$$$!!&$&,*)&+*!!!>/3W E 611/@Y N #>6/1E F 3O B R C 1630G 010O 2#^6F @4/16\N 633I @B M B 4(O 06404O W BI @65B 33S 4E F 3O @0B 3!!**’!*#!%$’+))’!"!=/4;!;FQ :#L 4O W B C @B M B 4O 0646\E F 3O B R C1630643#S 4$I @6(5B B E 04H 36\O W BQ W 0@E S 4O B @4/O 064/1T 2.C 630F .64D /]/@E 3!I @B (M B 4O 064/4E <0O 0H /O 0646\S 4E F 3O @0/1-R C 1630643#Q 3F J F G /!^/(C/4!"$$$#),))*!&!Y 1B .B 43:!Y 63043J 0I !V 61/43J 0I !B O /1#8F .B @05/13O F E 26\E F 3O 10\O 04H 04/5W /44B 1A 0O WM B @O 05/16G 3O /51B 3#^6F @4/16\N 633I @B M B 4O 06404O W BI @65B 33S 4E F 3O @0B 3!"$$!!!,#’%$,’*),)&!,!7/W 6B9-!b B M B 4G B @H B 4^=!N B .J 6A 0O ]T<!B O /1#7F 3O B R C16(30643043CW B @05/1M B 33B 13$Q W B @61B6\\1/.B O W 05J 4B 3304O W BM /(10E 0O 26\O W B5F G B (@66O1/A#^6F @4/16\N 633I @B M B 4O 06404O W B I @65B 33S 4E F 3O @0B 3!!**’!*#!%$&&),,!+!I 01/6:!:/./1W 6-!I 04W 6>#S 4\1F B 45B 6\040O 0/1C@B 33F @B 64O W B B R C 1630G 010O 26\56@JE F 3O */0@.0R O F @B 3#^6F @4/16\N 633I @B M B 4(O 06404O W BI @65B 33S 4E F 3O @0B 3!"$$,!!)#!%$%))*’!’!>W B 4^N !76G /3W 0:!D 0@/46Q#<B 5W /403.36\\1/.B C @6C /H/(O 064O W @6F H W 56.G F 3O 0G 1B C /@O 051B 516F E 3#^6F @4/16\N 633I @B M B 4(O 06404O W BI @65B 33S 4E F 3O @0B 3!!**’!*#&%$""+)""*!)!T F 4^D !76G /3W 0:!D 0@/46Q#Q B .CB @/O F @BC @6\01B/5@633O W B 56.G F 3O 064]64B C @6C /H /O 04H O W @6F H W /40@64C /@O 051B 516F E #^6F @4/16\N 633I @B M B 4O 06404O W B I @65B 33S 4E F 3O @0B 3!"$$!!!,#’%$,’&)##################################################,’)!上接第,)*页#是国家长期发展战略的重要部分!生命科学研究作为增加未来投资的关键领域!近"$年来!国家对生命科学研究的资助经费显著增加!国家自然科学基金委员会的经费预算中对生命科学的资助由!**’年的!*’$万美元!增加到"$$+年的!"+%$万美元"在过去的!$年中!对生命科学的资助每年平均增加约"$c#科技部的研究和发展经费在过去的!$年中以每年大于"$c 的速度增长#中国的研究和发展经费#:l7%占国民生产总值#U 7I %的比例由!**’年的$#’c 增加到"$$+年的!#&c "另外地方政府和其他的一些机构也对与农业和其他应用领域相关的植物生物学研究给予支持#作者同时指出!我国的植物生物学发展亦面临着一些挑战#与发达国家相比!我国在植物生物学研究投入&产出方面!还落后于许多发达的工业化国家!如"$$’年前!!个月!中国在Q W B I 1/4O >B 11发表论文!&篇!而美国发表’$篇!德国发表&’篇"在植物生物学研究产出和开展研究的环境方面!还有很大的发展余地#参与植物生物学研究的女性科学家比例较低#在生命科学研究资助经费总量和研究与发展经费#:l7%占国民生产总值#U 7I %比例方面!与发达国家相比!中国仍然很低#我国现行的申请项目&研究所及科学家绩效评价系统还有待完善!现行的评价系统主要基于短期的产出!而不是基于长期的发现#对研究所和个人绩效评价而言!应逐步建立一个更加宽容&更加全面&鼓励科学冒险精神的的评价系统#发达国家广泛使用的独立的同行评议模式应该在中国各个层面上的科学评价系统中采用#文章指出!尽管面临着一些挑战!中国在推动实现科学事业现代化长远目标方面正阔步前进#改革&开放使中国科学家在科学研究国际化的大趋势中获益!中国科学院一些研究所已开始招聘外国籍的优秀人才在中国开展科学研究工作#由于中国的国情和农业的特殊重要性!中国生命科学和农业研究的经费将逐年继续增加!对农业应用科学技术和农业生物技术的投入亦将增加#增加资助经费仅是消除中国与发达工业化国家科学技术差距的一个重要方面!只有逐步解决上述科学发展面临的挑战!才能形成真正世界水平的研究环境#该文章是对中国目前植物生物学研究状况的一个比较客观的分析和评价!诚如文章中分析的那样!由于中国是一个农业大国!而植物学作为农业研究的基础!其发展受到了各级部门和领导的关注!科学基金在植物生物学人才和队伍的建设方面发挥了积极的作用!取得了丰硕的成果!近几年仅国家杰出青年科学基金获得者就有!*位!创新研究群体%个!但如何解决目前面临的挑战并将良好的发展势头变为优势是今后工作应该关注的重点!这涉及到观念&管理模式和资助模式等问题!同时也需要有一些大的研究计划参与到国际的激烈竞争中!形成竞争和创新的氛围!并能够以完全开放的态度吸引各国优秀的人才到中国国内从事科学研究!这样中国的植物生物学时代才能够真正到来7!供稿"冯!锋!闫章才!温明章#**,!第!"卷!第#期!$%%"年#月。

fluent甲烷燃烧机理文件甲烷是一种碳氢化合物,由一个碳原子和四个氢原子组成。

它是天然气的主要成分,也是一种重要的燃料。

甲烷燃烧是一种常见的化学反应,当甲烷与氧气接触时,会发生燃烧反应,产生二氧化碳和水。

甲烷的燃烧机理是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和中间产物。

甲烷的燃烧可以分为三个主要阶段:点火阶段、燃烧阶段和熄灭阶段。

在点火阶段,甲烷和氧气在高温下发生反应,产生一种称为自由基的中间产物。

这些自由基随后会与氧气反应,导致化学链反应的产生。

这些链反应会引发甲烷的燃烧,释放出大量的热能。

在燃烧阶段,甲烷和氧气的反应将进一步加剧,加热周围的物质。

同时,产生的热能会使甲烷分子和氧气分子分解,形成碳氢化合物和水蒸气。

这一过程是一个高温高压的化学反应,产生的热能会使周围的物质燃烧起来。

最后,在熄灭阶段,当氧气供给不足时,燃烧反应会停止。

这时,燃烧区域内的氧气已经被消耗殆尽,甲烷分子无法继续与氧气反应。

这时,燃烧区域内的温度会迅速下降,甲烷分子不再能够与氧气反应,导致燃烧停止。

甲烷燃烧的机理是一个复杂的过程,受到温度、压力、氧气浓度等多种因素的影响。

在工业生产和能源利用中,了解甲烷燃烧的机理对于提高能源利用效率、减少环境污染具有重要意义。

另外,甲烷燃烧也常常受到化学反应动力学的影响。

化学反应动力学研究了化学反应速率与反应条件(如温度和浓度)之间的关系。

在甲烷的燃烧过程中,由于燃烧反应涉及到多个步骤和中间产物,因此其反应速率会受到多种因素的影响。

总之,甲烷的燃烧机理是一个复杂的过程,涉及多个步骤和中间产物。

了解甲烷燃烧的机理对于优化工业生产和能源利用方式具有重要意义。

同时,化学反应动力学的研究也为我们深入理解甲烷燃烧提供了重要的理论基础。

甲烷燃烧反应类型1. 引言甲烷燃烧反应是一种常见的化学反应,也是地球上一种重要的能量转化过程。

在本文中,我们将深入探讨甲烷燃烧反应的类型及其相关性质和应用。

本文分为以下几个部分进行讨论:1.甲烷的结构与性质2.甲烷燃烧的类型3.甲烷燃烧的反应机理4.甲烷燃烧的应用2. 甲烷的结构与性质甲烷(CH4)是一种由一个碳原子和四个氢原子组成的有机化合物。

碳原子的四个键与四个氢原子相连,形成一个四面体结构。

由于它只含有碳和氢两种元素,甲烷是一种非极性分子。

这种结构使得甲烷具有许多独特的性质,如低沸点和无色无味。

3. 甲烷燃烧的类型甲烷燃烧反应可以分为完全燃烧和不完全燃烧两种类型。

下面对这两种类型进行详细讨论。

3.1 完全燃烧完全燃烧是指甲烷与氧气在适当的条件下充分反应,生成二氧化碳和水。

这是一种高温反应,在足够的氧气存在下进行。

完全燃烧的化学方程式如下:CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O完全燃烧反应是一个放热反应,产生大量的热能。

这种能量转化使得甲烷成为一种重要的燃料,广泛应用于工业生产和家庭供暖等领域。

3.2 不完全燃烧不完全燃烧是指甲烷与氧气反应不充分,产生的产物中还包含一些未被氧化的碳和氢化合物。

不完全燃烧通常发生在氧气供应不足或燃烧温度低的情况下。

不完全燃烧的化学方程式如下:CH4 + O2 -> CO + 2H2O不完全燃烧产生的一氧化碳(CO)是一种有毒气体,对环境和人体健康都有一定的危害。

因此,确保甲烷燃烧进行到完全燃烧状态十分重要。

4. 甲烷燃烧的反应机理甲烷燃烧反应的具体机理是一个复杂的过程,可以分为以下几个步骤:1.初始阶段:甲烷分子与氧气分子发生碰撞,并在高能量作用下打破甲烷的碳-氢键。

2.进一步反应:碳-氢键断裂后,产生的游离碳原子与氧气分子再次发生碰撞,并形成碳氧化物(CO)。

3.完全氧化:CO与氧气继续反应,形成二氧化碳(CO2)。

4.氢的反应:未反应的氢原子与氧气形成水分子(H2O)。

甲烷燃烧的能量变化甲烷作为最常见的天然气体,其燃烧过程及其能量变化受到广泛关注。

甲烷燃烧在许多领域有着广泛的应用,如能源供应、工业生产以及农业生产等。

了解甲烷燃烧的能量变化,有助于我们更好地利用这一清洁能源,提高能源利用效率,降低环境污染。

一、甲烷的燃烧过程甲烷燃烧是指甲烷与氧气在一定条件下发生的氧化还原反应。

在燃烧过程中,甲烷分子中的碳氢键断裂,与氧气结合生成二氧化碳和水。

这一过程可以分为三个阶段:预热、燃烧、后燃烧。

二、甲烷燃烧的能量变化1.燃烧前后的能量状态在燃烧前,甲烷分子内的化学能以碳氢键的形式存在。

燃烧过程中,甲烷分子断裂,化学能转化为热能、光能和声能等形式。

燃烧后的产物二氧化碳和水分别具有不同的能量状态。

2.燃烧过程中的能量释放甲烷燃烧是一个放热反应,燃烧时会产生大量的热量。

这一热量来源于甲烷分子中化学能的释放。

此外,燃烧过程中还会产生光和声现象,这些都是能量释放的表现。

3.燃烧产物的能量含量燃烧产物二氧化碳和水的能量含量与甲烷燃烧过程密切相关。

在充分燃烧的情况下,二氧化碳和水的能量含量相对较低。

然而,在不充分燃烧的情况下,产生的燃烧产物能量含量会较高,同时还会产生一定量的有毒气体。

三、影响甲烷燃烧能量变化的因素1.燃烧条件燃烧条件对甲烷燃烧的能量变化具有重要影响。

例如,燃烧温度、氧气浓度、燃烧速率等都会影响燃烧过程中能量的释放。

优化燃烧条件,可以提高甲烷燃烧的能量利用率。

2.燃烧设备燃烧设备的选型和运行参数对甲烷燃烧能量变化也有很大影响。

先进的燃烧设备可以实现甲烷的高效燃烧,降低能源浪费。

同时,合理的燃烧设备设计和运行参数调整也有助于减少污染物排放。

3.燃烧效率燃烧效率是衡量甲烷燃烧能量变化的关键指标。

提高燃烧效率,可以有效降低能源损失,减少环境污染。

采用先进的燃烧技术和设备,优化燃烧过程,是提高燃烧效率的关键。

四、甲烷燃烧在实际应用中的能量利用1.清洁能源利用甲烷作为一种清洁高效的能源,其在能源供应方面的应用日益广泛。

第四章 甲烷着火与燃烧特性的反应动力学分析4.1化学反应动力学模型选择4.2着火特性的反应动力学分析4.3燃烧特性的反应动力学分析本节将采用不同的甲烷燃料燃烧化学反应详细机理(Gri_mech 3.0、NUI Galway_Mech 、USC_Mech 2.0)对第三章中相同的实验工况下甲烷/空气混合气的层流燃烧速率进行数值计算,并将计算结果与实验数据进行对比分析。

4.3.1初始压力对l U -Φ的影响在初始温度u T 为K 290,初始压力u P 分别为Mpa 1.0、Mpa 2.0和Mpa 3.0时,采用不同的甲烷燃料燃烧化学反应机理对其层流燃烧速率进行数值计算,将得到图3.24 T u =290K 时不同初始压力下层流燃烧速率随当量比变化趋势的计算结果与实验数据对比图当Mpa P u 1.0=时,采用Gri_2.1动力学模型计算得到的甲烷/空气混合气的层流燃烧速率与实验数据吻合良好,另外两种动力学模型计算得到的结果则与实验数据存在一定偏差;当Mpa P u 2.0=时,在Φ值小于1的一侧,采用Gri_2.1动力学模型计算得到的甲烷/空气混合气的层流燃烧速率与实验数据较为接近,另外两种动力学模型计算得到的结果则与实验数据有偏差,但在Φ值大于1的一侧,采用Gri_2.1动力学模型和USC_Mech 2.0动力学模型计算得到的甲烷/空气混合气的层流燃烧速率最接近实验值;当Mpa P u 3.0=时,三种动力学模型的计算结果均与实验数据有偏离。

经过综合分析,在三种压力工况下,Gri_2.1动力学模型能够较为准确的预测甲烷/空气混合气的层流燃烧速率。

4.3.2初始温度对l U -Φ的影响在初始压力u P 为Mpa 1.0,初始温度u T 分别为K 290、K 320和K 350时,采用不同的甲烷燃料燃烧化学反应机理对其层流燃烧速率进行数值计算,将得到的计算结果与实验数据进行对比分析,如图3.25所示。

甲烷燃烧实验探究甲烷燃烧实验

甲烷是是最简单的有机物,是天然气,沼气,坑气等的主要成分,俗称瓦斯,可用来作为燃料及制造氢气、炭黑、一氧化碳、乙炔、氢氰酸及甲醛等物质的原料,最基本的氧化反应就是燃烧。

今天我们就通过实验的方式带大家一起学习一下甲烷燃烧的相关内容。

一、实验目的

认识甲烷的物理性质,学会检验生成物中的水和二氧化碳。

二、实验原理

CH4+2O2=点燃=CO2↑+2H2O

三、实验器材

烧杯、导管、试管、酒精灯、贮气装置、甲烷

四、实验步骤

1、为了防止甲烷中混有氧气,在点燃时发生爆炸,所以点燃前要验纯;其验纯的操作为:用排水法收集一小试管甲烷,然后靠近点燃的酒精灯,如果发出“噗”的声音则表明纯净,如果发出尖锐的爆鸣声则表明不纯净。

2、观察甲烷的颜色、状态,发现甲烷是无色无味的气体状态,家用的天然气通常会具有一种特殊的气味,那是为了安全而添加的人工气味,通常是使用甲硫醇或乙硫醇。

3、点燃从导管放出的甲烷,在火焰的上方罩一个冷而干燥的烧杯。

观察点然后的实验现象,会发现冷而干燥的烧杯杯壁上出现小水珠,说明生成了水。

4、迅速把烧杯倒过来,向烧杯内注入少量澄清石灰水,振荡。

观察实验现象会发现,澄清的石灰水变浑浊,说明生成了二氧化碳。

五、实验结论

甲烷能够被点燃,说明甲烷具有氧化性和可燃性,这种氧化性在能量变化方面表现为放热,因此在日常生活中可以用于做饭等等。

甲烷燃烧的化学方程式及性质

为了让大家更好的学习化学物品甲烷,下面由小编为你精心准备了“甲烷燃烧的化学方程式及性质”,持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!

甲烷燃烧的化学方程式

完全燃烧:CH4+2O2=CO2+2H2O

不完全燃烧:2CH4+3O2=2CO+4H2O

甲烷的性质

1.甲烷的物理性质

甲烷是无色无味、极难溶于水、密度比空气小的气体。

2.甲烷的化学性质

(1)具有稳定性

通常情况下,甲烷性质比较稳定,与强酸、强碱不反应,与高锰酸钾溶液等强氧化剂也不反应。

(2)氧化反应——可燃性

将甲烷在空气中点燃,观察燃烧现象并检验燃烧产物。

甲烷的存在与用途

(1)甲烷的存在

甲烷是天然气、沼气、油田气和煤矿坑道气的主要成分。

我国的天然气主要分布在中西部地区及海底。

(2)甲烷的主要用途

以甲烷为主要成分的天然气和沼气都是理想的清洁能源。

甲烷还可用作化工原料。

归纳总结:

甲烷分子空间构型为正四面体形,碳原子位于中心,4个氢原子位于顶点,4个C—H键的。

不同富氧氛围下甲烷燃烧特性及其综合分析

李树豪;王堃旗;席双惠;郭霄;李尚俊

【期刊名称】《郑州航空工业管理学院学报》

【年(卷),期】2024(42)3

【摘要】针对富氧氛围下甲烷燃烧特性及其最佳的富氧条件,分别在氧气含量为21%、24%、27%、30%、33%和36%条件下开展了甲烷点火延迟时间、绝热火焰温度、火焰传播速度、羟基生成率及氮氧化物排放等燃烧性能研究,并采用变异扰动法实现了不同富氧氛围对甲烷燃烧贡献的定量化表征和综合评估,同时基于敏感度分析和反应路径分析等途径揭示了富氧氛围对甲烷燃烧的关键反应和微观机制的影响规律。

结果表明:富氧氛围显著缩短了甲烷的点火延迟时间,有利于羟基的生成,且有效提高了绝热火焰温度和火焰传播速度,但其却增大了氮氧化物的排放;同时在本研究工况范围内确定了27%的含氧量是甲烷富氧燃烧的最佳氛围,动力学分析结果显示,富氧氛围对甲烷燃烧的重要路径影响不大,但会加快各通道的反应速率。

【总页数】11页(P65-74)

【作者】李树豪;王堃旗;席双惠;郭霄;李尚俊

【作者单位】郑州航空工业管理学院航空发动机学院;郑州航空工业管理学院材料学院;郑州航空工业管理学院机械工程学院;四川大学化学工程学院

【正文语种】中文

【中图分类】TK16

【相关文献】

1.不同O2/CO2配比下锅炉的富氧燃烧特性研究

2.基于急速混合管状火焰的甲烷富氧燃烧特性

3.不同燃烧压力下煤粉富氧燃烧特性试验研究

4.不同压力下富氧燃烧锅炉烟气换热特性的试验研究

5.甲烷/富氧扩散火焰燃烧区域的分层特性研究

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

甲烷燃烧的现象和方程式

甲烷燃烧产生明亮的蓝色火焰,火焰上方的烧杯中有水珠出现,同时生成能使澄清石灰水变浑浊的气体。

甲烷,是一种碳氢化合物,我们俗称瓦斯,是Z简单的有机物,是沼气,天然气,坑气等的主要成分。

甲烷也是含碳量Z小(含氢量Z大)的烃,可用来作为燃料及制造炭黑、氢气、一氧化碳、乙炔、氢氰酸及甲醛等物质的原料。

甲烷分子式为CH4,由分子式我们就可以看出甲烷在空气或氧气中燃烧,会生成二氧化碳和水,反应的化学方程式为:

CH4+2O2==CO2+2H2O(记住碳氢、碳氢氧化合物燃烧生成物均为水和二氧化碳)放热(所有燃烧都放热),甲烷燃烧时产生淡蓝色火焰(H2燃烧火焰也一样),用蘸有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上方,石灰水浑浊(CO2),用一干而冷的烧杯罩在火焰上方,烧杯内壁出现水雾(H2O),再提一下,标准的查水方法是用无水硫酸铜(CuSO4)甲烷被人们俗称为瓦斯,是最简单的有机物,也是人们所使用的天燃气与沼气的主要成分。

甲烷在氧气中燃烧会产生明亮的蓝色火焰并且火焰上方的烧杯中有水珠出现,同时生成能使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳。

甲烷是一种无色无味的气体,也是造成温室效应的原因之一,更是人们生活中不可缺少的燃火用品。

甲烷还能作为化工原料来生产其它的化合物产品,如乙炔,三氯甲烷,二氯甲烷等。

自然界的甲烷主要来自于植物以及落叶,植物每年产生的甲烷大约占到世界甲烷生成量的10%到30%。

甲烷(化学式CH4)是一种无色、无臭的气体,也是天然气的主要成分之一。

当甲烷与氧气发生充分混合并达到一定的点燃条件时,可以发生燃烧反应。

甲烷的点燃反应方程式如下:

CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O + 热能

在点燃反应中,甲烷与氧气发生反应,生成二氧化碳(CO2)、水(H2O)和热能。

这是一个放热反应,释放的热能可以用于供能和加热等各种目的。

甲烷的点燃反应需要满足一定的点燃条件,即甲烷和氧气的组分和比例必须在可燃范围内。

甲烷的可燃范围是指甲烷浓度在5%到15%的气体混合物,在这个范围内,气体具有足够的燃烧性能。

此外,还需要提供足够的点燃能量,例如通过火焰、电火花等方式引发点燃反应。

需要注意的是,甲烷是一种易燃气体,在点燃时会产生明亮的火焰,并放出大量的热能。

因此,在进行甲烷点燃实验或使用甲烷作为能源时,应谨慎操作,并遵循相关的安全规定,避免发生火灾或其他安全事故。

同时,要确保良好的通风条件,避免甲烷积聚形成爆炸性混合物。

第四章 甲烷着火与燃烧特性的反应动力学分析

4.1化学反应动力学模型选择

4.2着火特性的反应动力学分析

4.3燃烧特性的反应动力学分析

本节将采用不同的甲烷燃料燃烧化学反应详细机理(Gri_mech 3.0、NUI Galway_Mech 、USC_Mech 2.0)对第三章中相同的实验工况下甲烷/空气混合气的层流燃烧速率进行数值计算,并将计算结果与实验数据进行对比分析。

4.3.1初始压力对l U -Φ的影响

在初始温度u T 为K 290,初始压力u P 分别为Mpa 1.0、Mpa 2.0和Mpa 3.0时,采用不同的甲烷燃料燃烧化学反应机理对其层流燃烧速率进行数值计算,将得到

图3.24 T u =290K 时不同初始压力下层流燃烧速率随当量比变化趋势的计算结果与实验数据

对比图

当Mpa P u 1.0=时,采用Gri_2.1动力学模型计算得到的甲烷/空气混合气的层流燃烧速率与实验数据吻合良好,另外两种动力学模型计算得到的结果则与实验数据存在一定偏差;当Mpa P u 2.0=时,在Φ值小于1的一侧,采用Gri_2.1动力学模型计算得到的甲烷/空气混合气的层流燃烧速率与实验数据较为接近,另外两种动力学模型计算得到的结果则与实验数据有偏差,但在Φ值大于1的一侧,采用Gri_2.1动力学模型和USC_Mech 2.0动力学模型计算得到的甲烷/空气混合气的层流燃烧速率最接近实验值;当Mpa P u 3.0=时,三种动力学模型的计算结果均与实验数据有偏离。

经过综合分析,在三种压力工况下,Gri_2.1动力学模型能够较为准确的预测甲烷/空气混合气的层流燃烧速率。

4.3.2初始温度对l U -Φ的影响

在初始压力u P 为Mpa 1.0,初始温度u T 分别为K 290、K 320和K 350时,采用不同的甲烷燃料燃烧化学反应机理对其层流燃烧速率进行数值计算,将得到的计算结果与实验数据进行对比分析,如图3.25所示。

图3.25 P u =0.1Mpa 时不同初始温度下层流燃烧速率随当量比变化趋势的计算结果与实验数据

对比图

从图3.25可以看出,当初始温度从K 290逐渐升高到K 320和K 350时,在Φ值小于1的一侧,三种动力学模型计算得到的甲烷/空气混合气的层流燃烧速率与实验数据都有偏差;在Φ值大于1的一侧,采用Gri_2.1动力学模型和USC_Mech 2.0动力学模型计算得到的甲烷/空气混合气的层流燃烧速率与实验数据最接近。

4.3.3结论

由图3.24、3.25可以看出,随着初始压力的升高,层流燃烧速度降低,而随着初始温度的升高,却有所增加。

这是由于链分支化学反应O OH O H +⇔+2是一个对温度敏感性较强的二元反应,当压力升高时,绝热火焰的温度升高不大,所以链分支化学反应速率基本保持不变。

而链终止化学反应是一个对温度敏感性很弱的三元反应,反应方程式为M HO M O H +⇔++22,随着压力的升高,链终止化学反应速率将得到很大增强。

由此可知,链终止化学反应的影响作用就会强于链分支化学反应,从而导致层流燃烧速度下降。

相反的,当初始温度逐渐升高后,链分支化学反应的增强作用将强于链终止化学反应,也就导致了层流燃烧速度的增加。