中国文化概论整理讲义概论篇

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:2

中国文化概论绪论一、学习中国文化概论的目的和意义1、有助于更加准确地认识我们民族自身。

(1)文化是民族的根本和灵魂;(2)文化存,则民族存;文化亡,则民族亡。

(3)她能告诉你:我是谁、从哪里来、到哪里去。

2、有助于增强我们的民族自信心和自尊心。

(1)中国文化不仅是东方文明的奇葩,而且还是世界文明的瑰宝;(2)传统文化教育的缺失,好比心灵的雾霾,会造成我们精神世界的浮躁、迷失、荒芜甚至幽暗。

3、有助于更加准确而深刻地认识我们当前的国情。

(1)文化的核心是价值观;(2)优秀的传统文化,是民族凝聚力的根本,是国家和民族的精神命脉;(3)文化是综合国力的重要表现。

4、有助于开阔我们的文化视野,提高文化素质。

(1)传统文化不是一个点,而是一个面;(2)传统文化是理想,是道德,是价值,是精神,是孝悌忠信礼义廉耻,是已所不欲勿施于人,是己立立人己达达人。

(3)缺乏民族文化滋养的人,是肤浅的,空心的,片面的,没有根基的,难以走远的。

5、有助于以理性态度和务实精神去继承传统,创造中华民族更加美好的未来。

(1)传承不是为了复古,继往是为了开来;(2)对文化的盲目自信和妄自菲薄都会种下苦果。

(3)源远才能流长,根深才会叶茂。

二、文化的涵义1、文化是一个内涵丰富、外延宽广的多维概念。

“文”的本义是指各色交错的纹理。

《周易》:“物相杂,故曰文”。

物体的形状、线条、色彩相互交错就是“纹”。

在此基础上,“文”字又有许多引申出十几种意义。

主要有三:其一,引申为文字、文章。

在此基础上又引申为诗词曲赋。

其二,引申为古代的礼乐制度,在此基础上又引申为法令条文。

其三,引申为精神修养,即文明,在此基础上又引申为文采。

子曰:质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。

“化”主要指事物动态变化的过程。

本意有三:一是变化,二是生化,三是造化。

《庄子·逍遥游》中的“化而为鸟,其名曰鹏”,中的“化”即指变化。

《周易》中“男女构精,万物化生”,雌雄构精,于是生成各种动物及某些植物。

中国文化概论绪论●一、本学期讲授的主要内容●二、文化界说●三、中国文化和中国传统文化●四、文化的危机●五、为文化的发展曲尽绵薄●六、学习中国文化概论的方法●七、思考题●八、参考书目●九、课前演讲安排本学期讲授的主要内容1、中国文化的基本构成2、中国文化的发展历程文化界说●1、文、化及文化●2、经典定义的举凡●3、文化四层次说中国文化和中国传统文化●1、中国文化●其一,“中国”,其内涵经历了一个逐次扩展的过程。

●其二,中华民族是中国文化的创始主体。

●其三,中国文化具有自身的民族与国度的特色。

●2、中国传统文化●1840年鸦片战争之前的中国文化●3、中国文化的基本内容●一是独具特色的语言文字;●二是翰如烟海的文化典籍;●三是惠及世界的科技工艺;●四是精彩纷呈的文学艺术;●五是充满智慧的哲学宗教;●六是完备深刻的道德伦理。

文化的危机●1、文化的泛化●2、文化的软化●3、文化的固化为文化的发展曲尽绵薄●1、做一个清醒的文化人●2、做一个有中国特色的文化人●3、做一个胸怀宇宙的文化人文化是社会的人的活动所创造的东西和有赖于人的社会生活而存在的东西的总和。

它是不断向前发展的、使人得到完善的、社会生活的物质要素和精神要素的统一。

¡ª普芬多夫(德)▪所谓文化或文明乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习惯以及其他人类作为社会成员而获得的种种能力、习性在内的一种复合整体。

▪——泰勒《原始文化》▪文化既是人类行为的产物,又是决定人类行为的某种要素。

▪——克鲁克洪《文化的概念》▪文化是包括一套工具及一套风俗——人体的或心灵的特性,它们都是直接的或间接地满足人类的需要。

▪——马林诺夫斯基文化乃是人类生活的样法。

——梁漱溟《东西文化及其哲学》▪文化是人生发展的状况。

——蔡元培《何谓文化?》▪文化者,人类心能所开释出来有价值的共业也。

——梁启超《什么是文化?》▪文化是文明社会形成的生活的方式。

▪——胡适《我们对于西洋近代文化的态度》《现代汉语词典》:文化——人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,特指精神财富。

一、文化总论1.为什么文化是“自然的人化”?人类从茹毛饮血茫然于人道的直立之兽演化而来,逐渐形成与天道联系而有区别的人道,就是文化创造的过程.这个过程中,主体是人,客体是自然,文化便是人与自然、主体与客体在实践中的对立统一物。

这里的自然,不只是自然界,还是人的自然属性。

文化是改造自然社会的活动,也改造着改造者自身,即实践者的人。

人创造了文化,同样文化也创造了人。

文化的实质性含义是人化或人类化,是人类主体通过社会实践活动,适应、利用、改造自然界课题的逐步实现自身价值观念的过程。

这一过程的成果体现,既反映在自然面貌、形态、功能的不断改观,更反映在人类个体与群体素质的不断提高和完善。

总而言之,凡是长约本能的,人类有意识地作用与自然界和社会的一切活动及结果,都属于文化,即“自然的人化”就是文化。

2.文化结构的四层次说包括哪些内容?物质:由人类加工自然创制的各种器物,即“物质的知识力量"构成的物态文化层。

制度:由人类在社会实践中建立的各种社会规范、社会组织构成的制度文化层。

风俗习惯:由人类在社会实践,尤其是在人际交往中约定俗成的习惯性定势构成的行为文化层.思想与价值:由人类社会实践和意识活动中长期氤氲化育出来的价值观念、审美情趣、思维方式等构成的心态文化层。

这是文化的核心部分。

具体而论,心态文化又可以再区分为社会心理和社会意识形态两个子层次。

依据与社会存在关系的疏密程度,我们又可以将社会意识形态区别为基层意识形态和高层意识形态.二、中国文化(一)文化背景1.中国传统社会的农耕经济有哪些特点?(1)持续性。

循环式的复苏和进步周而复始,使农业自然经济长期延续(2)多元成分结构。

从纵的方面讲,它始终保留着各个历史发展阶段的经济成份;从横的方面讲,它是与自给自足的自然经济联系在一起的.中国的农耕经济并不仅仅是农业生产,它还包含着手工业、商业等多方面的经济成份。

到了封建社会晚期,商品性农业和为市场而生产的手工产品更在农家经济中占据重要地位。

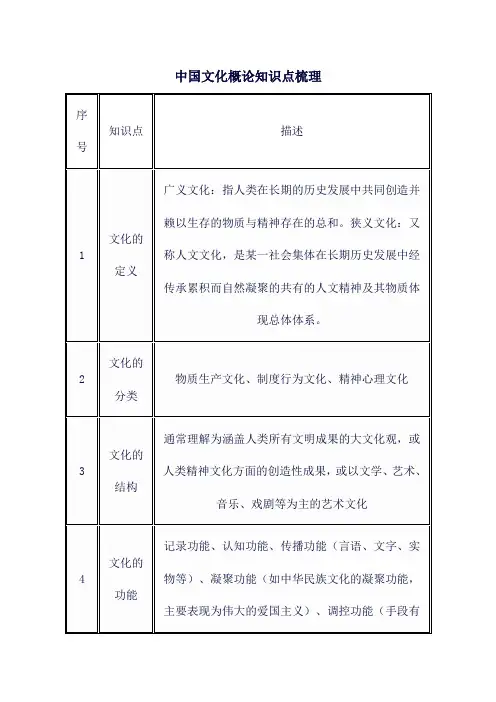

《中国文化概论》复习资料(概要)广义“文化”:以人类与非人类的分野作为立论的依据,是人类在长期的历史发展中共同创造并赖以生存的物质与精神存在的总和。

①与人类的创造活动相联系,是以人为中心的概念;②是一个历史概念,涵盖人类历史的全过程,是一个传承发展的综合概念;③外延涵盖物质创造和精神创造的全部。

狭义文化又称人文文化,是某一社会集体(民族或阶层)在长期历史发展中经传承累积而自然凝聚的共有的人文精神及其物质体现总体体系。

①以人的精神活动为中心;②关注的是经历史传承累积凝聚的共有的、成体系的人文精神;③关注的不仅是全人类的普遍性,而且更注重不同民族、阶层、集团人文精神的特点。

文化产品:广义的文化产品指人类创造的一切提供给社会的可见成品,包括物质产品和精神产品。

文化内涵:事物从属于某一领域,只要是人类创造的,同时也属文化范畴。

文化现象:人类文化发展过程中呈现出的某种外部状态和联系。

文化事象:当一种现象以同样的形式反复出现时,有规律性的成为某一历史时期、某一国家(民族或地段)文化发展中带有典型和标志作用的事情;文化思潮:一个时期某一阶层或某一行业的人群对文化问题所持的态度和看法,或在某一文化事象里所表现的意识形态,诸如价值观、审判观等等。

文化政策:行政机构对文化领域的问题所颁布的相关规定和对策原则。

民族文化以国家为划分的依据,多民族国家的文化即在统一的国家内民族共同体的文化。

以历史与国情为基础。

文化分科有:两分法、三分法、四分法等。

这里采用四分法:生产生活文化、制度文化、思想观念与精神文化、语言文字文化。

地理概况。

位于欧亚大陆东部,东临太平洋,地势西高东低,呈阶梯状分布,最高的山峰:号称“世界屋脊”的青藏高原;青海地区是江河的发源地;黄土高原是中华文化发祥地。

蒙古高原是进入中原的要冲,河套地区是必争之地。

汾河谷地南与渭河平原相接,也是中国文化发祥地。

地理的整体性特征:一是众多河流犹如血脉一样,将大陆广大地区连系在一起。

中国文化概论整理中国文化概论讲义(09新闻)先秦部分《中国文化概论》课程安排一、读好一部书二、《论语》推荐版本1《四书集注》,朱熹集注,中华书局2《论语译注》,杨伯峻译注,中华书局三、讲授《中国文化史》(思想史部分)《中国文化概论》考试安排一、考试以教材为主,讲义为辅;二、讲义帮助理解教材;讲义重在提高思想水平,有较强的思辨性。

三、听课记录将影响考试成绩。

引言文化、中国文化一、文化的概念1.泰勒:文化是一个复杂的总体,包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗,以及人类在社会生活里所得一切能力与习惯。

(《原始文化》)2.我的观点:文化是与自然相对的概念,它是人类精神与物质创造的总和,包括知识、信仰、道德、艺术、风俗以及各种物质产品等等。

时至今日,几乎一切的自然物都打上文化的烙印,而文化中的经典也必然充分包含自然之理。

二、中国文化1.概念:中华民族已经、正在和即将创造的物质与精神产品的总和。

2.了解中国文化,就是了解自己,这是建立价值观与自信心的基础;中国文化是世界优秀文化遗产之一,她具有和平、成熟、自然的特质;了解文化并不是复古倒退,而是海纳百川、与时俱进,为民族文化开辟广阔光明的前途。

3.陈寅恪:一方面吸收输入外来之学说,一方面不忘本来民族之地位。

(《冯友兰<中国哲学史>审查报告》)中国思想简史一、夏商周文化的起源二、周代文化维新之意义三、春秋战国时代的政治与思想格局四、秦汉法家、道家、儒家的交替发展五、魏晋风度与玄学六、中古道教与佛教七、隋唐时期中国佛学的形成八、新儒家的兴起与发展九、清代实学思潮与朴学成就十、近世西学东渐与思想界的变迁《论语》第一章1巧言令色,鲜矣仁。

2曾子曰:吾日三省吾身――为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?3子曰:君子不重则不威,学则不固。

主忠信,无友不如己者。

过则毋惮改。

4慎终追远,民德归厚矣。

一、夏商周文化的起源一、夏商周文化起源的地理条件唐虞(传说中的尧舜时代)依托黄河与汾水,夏文化在黄河与伊水、洛水形成的三角地带;殷商与夏相近;周则在黄河与渭水泾水之间。

中国文化概论目录第一讲导论第二讲炎黄时代的中国文化的开端第三讲传统文化的灵魂——中国哲学第四讲伦理道德的人文文化第五讲中国古代宗教的主体——佛教与道德第六讲中国文物与艺术精品第七讲中国饮食与医药、养生文化第八讲中国古代建筑与园林第九讲中国文化的摇篮——学校与教育第十讲挑战与机遇第一讲导论中国文化概论是一门旨在介绍中国文化概况的课程。

学习这门课程,其目的就是要认识中国文化的方方面面的内容,了解传统文化,思考与评价其价值,同时展望其未来命运。

1.文化的概论文化是人类所创造的物质文明和精神文明的总合。

2.中国文化的结构与层次本课程是以文化学的理论和方法来介绍中国文化的概况的一门课程,要认识和理解中国文化及其精神,必须从理论的角度,结合中国文化的实际来观察和思考。

这样才能不为众多的文化现象所感;也才能不把丰富多彩的中国文化抽象化,而只剩下理论的条文。

中国文化包含非常丰富,表现形式也多种多样。

但文化学是有其同性,这也就是中国文化的基本精神我们可以从以下几个方面来看。

一、中国文化的“人文”精神(p.2 —p.3)中国古代“人文”精神的产生和中国历史的演进是同步的。

中国文化的“人文”精神萌芽很早。

中国文化“人文”精神的特征:重视人的道德修养,主张人通过自身修养的学习,成为高尚的人,有理想的人。

中国文化“人文”精神负面价值的估价与评说。

中国文化“人文”精神既存在于观念文化,也渗透于中国文化的方方面面。

二、中国文化的“自然”精神(p.3 —p.4)中国文化的创造有其物质基础,而在古代中国,这个物质基础就是农耕生产方式。

中国文化的“自然”精神表现为“天人合一”的思想,和力求与自然合谐的行为。

三、中国文化的“奇偶”精神(p.4 —p.5)中国人在农耕的实践中,创造了“阴”、“阳”两个中国文化范畴,又在数字计称方面归纳出“奇”与“偶”的概念。

“奇偶”变纶形成了中国古代思维方式的特征。

四、中国文化的“会通”精神(p.5 —p.6)中国文化不是抱残守缺、固步自封的变化。

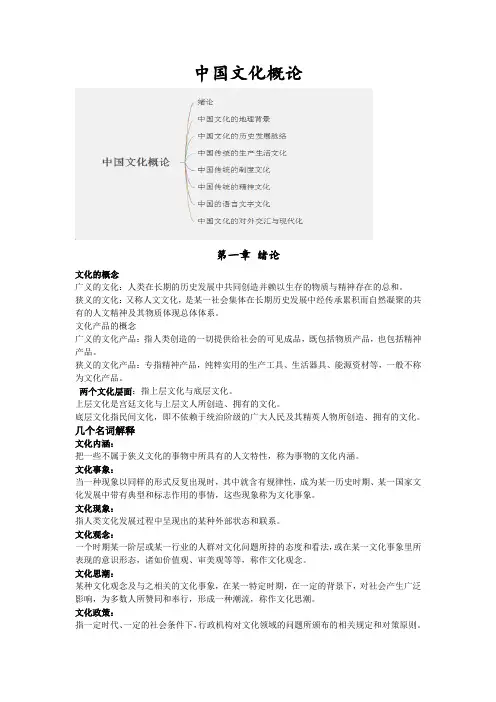

中国文化概论第一章绪论文化的概念广义的文化:人类在长期的历史发展中共同创造并赖以生存的物质与精神存在的总和。

狭义的文化:又称人文文化,是某一社会集体在长期历史发展中经传承累积而自然凝聚的共有的人文精神及其物质体现总体体系。

文化产品的概念广义的文化产品:指人类创造的一切提供给社会的可见成品,既包括物质产品,也包括精神产品。

狭义的文化产品:专指精神产品,纯粹实用的生产工具、生活器具、能源资材等,一般不称为文化产品。

两个文化层面:指上层文化与底层文化。

上层文化是宫廷文化与上层文人所创造、拥有的文化。

底层文化指民间文化,即不依赖于统治阶级的广大人民及其精英人物所创造、拥有的文化。

几个名词解释文化内涵:把一些不属于狭义文化的事物中所具有的人文特性,称为事物的文化内涵。

文化事象:当一种现象以同样的形式反复出现时,其中就含有规律性,成为某一历史时期、某一国家文化发展中带有典型和标志作用的事情,这些现象称为文化事象。

文化现象:指人类文化发展过程中呈现出的某种外部状态和联系。

文化观念:一个时期某一阶层或某一行业的人群对文化问题所持的态度和看法,或在某一文化事象里所表现的意识形态,诸如价值观、审美观等等,称作文化观念。

文化思潮:某种文化观念及与之相关的文化事象,在某一特定时期,在一定的背景下,对社会产生广泛影响,为多数人所赞同和奉行,形成一种潮流,称作文化思潮。

文化政策:指一定时代、一定的社会条件下,行政机构对文化领域的问题所颁布的相关规定和对策原则。

民族文化和国别文化民族文化:民族文化是以民族特点为标志的文化。

其特点是每一个民族的文化都不会而丧失其鲜明的民族特色、地域特色。

国别文化:国别文化是以国家为划分文化的社会依据,国别文化以某一国家特有的历史与国情为基础。

第一章中国文化的地理背景1、1 中国文化的地理背景(1)、人口分布的特点:地势最高的是青藏高原,号称“世界屋脊”,历史上,曾居住过吐蕃和羌人。

云贵高原——是古代所谓“西南夷”杂居的地区。

《文化学概论》讲义第一课绪论文化是一个非常模糊的概念,美国文化人类学家洛威尔曾说:“在这个世界上,没有什么东西比文化更难捉摸,我们不能分析它,因为它的成分无穷无尽,我们不能叙述它,因为它没有固定形状。

我们想用文字来范围它的意义,这正像要把空气抓在手里似的;当我们去寻找文化时,它除了不在我们手里以外,它无所不在。

”一、中国古代关于“文化”的说法在汉民族语言中,“文化”是古已有之的词汇。

“文”的本义,指各色交错的纹理。

如《周易·系辞下》:“物相杂,故曰文。

”《礼记·乐记》:“五色成文而不乱。

”在此基础上,又引申出各种含义:一是指包括语言文字在内的各种象征符号,进而具体化为文物典籍、礼乐制度。

如《论语·子罕》载孔子被匡人所困后说:“文王既没,文不在兹乎?天之将丧斯文也,后死者不得与于斯文也;天之未丧斯文也,匡人其如予何!”二是与质朴、野蛮相对,指彩画装饰、人为修养等。

《论语·雍野》:“质胜文则野,文胜质则史。

”(“史”本指宗庙掌礼仪的官,这里指虚浮。

)“化”有改易、生成、化育之义。

如《周易·系辞下》:“男女构精,万物化生。

”《礼记·中庸》:“可以赞天地之化育。

”指自然万物的生成、变易,并由此引申为对伦理道德、社会文明的化成与塑造过程的表达,所以“化”又有教化、迁善之义。

总之,“文化”作为一个词语,在中国古代典籍中的基本意义是指以体现伦理道德、政治秩序的诗书礼乐教化世人,与武力征服相对立。

刘向《说苑·指武》:“圣人之治天下也,先文德而后武力。

凡武之兴,为不服也,文化不改,然后加诛。

”这里的“文德”与“武力”对举。

类似的例子还有,西晋诗人束晳《补亡诗》:“文化内辑,武功外悠。

”南朝诗人王融《曲水诗序》:“设神理以景俗,敷文化以柔远。

”可见,“文化”乃是以文德教化之意。

反映了中国文化尚文抑武的精神,也是中国文化自尊自信的体现。

关于这一点,我们还可以追溯到《周易·贲卦·彖传》:(刚柔交错),天文也。

Chapter 1The Origin of Chinese Culture文化词汇Confucian philosophy 儒家哲学Confucius孔子Mencius孟子the descendants of Yan and Huang 炎黄子孙the Spring and Autumn and the Warring States Periods 春秋战国时期The Art of War《孙子兵法》porcelain 瓷器三皇五帝Three Emperors and Five Sovereigns)Gregorian calendar/ solar calendar格里高利历,是国际通用的历法,即公历lunar calendar阴历the Twenty-four Solar Terms二十四节气Chinese Zodiac生肖Chinese Culture---Past and PresentChinese history began with two legendary figures—Emperor Huang and Emperor Yan, who, together with their tribes, inhabited the drainage area along the middle reaches(中游)of the Yellow River. By the time of Xia Dynasty, after centuries of living side by side, these two tribes had gradually merged into(合并,融合)one. Consequently, the Chinese people usually call themselves “the descendants of Yan and Huang”.People at that time believed that the land they lived on was the center of the world, and called their state the "Middle Kingdom"(中国), thus giving China its country name.Traditional Chinese culture is recorded not only in history books and documents, but also in archeological records(考古记载), such as ancient city walls, palaces(宫殿), temples(寺庙), pagodas(宝塔), and grottos(洞窟); artifacts(史前古器物), such as bronze objects, weapons, bronze mirrors, coins, jade and pottery objects, and curios; and folk culture, including song and dance, embroidery(刺绣), cuisine(烹饪), clothing, tea ceremonies, drinking games, lanterns, riddles, martial arts(武术), chess and kites. With a continuous history of 5,000 years, it has undergone frequent transformations to produce a rich and vital cultural heritage.In the modern day, with the rise of western economic and military power beginning in the mid-19th century, Western systems of social and political organization have gained adherents in China. Indeed, within today’s globalized environment, modern cultures interact and cooperate increasingly more with each other. China’s culture of the future will most likely reflect this cross-cultural dimension. Thus, obtaining a solid understanding of China’s culture of the past is necessary in order to successfully embrace all that the culture has to offer to the world.The Appellation of ChinaChina is the appellation of our country given by foreigners. The porcelain china is the transliteration of the place name Changnan(昌南), which was the old name for Jingdezhen(景德镇). The porcelain made in Changnan was smooth and bright, and earned another name of artificial jade. It became famous both home and abroad and was exported to Europe in large quantities.As time passed, people in Europe forgot the meaning of Changnan and switched the original meaning of porcelain of the word “china” to the place of its origin.The Alternative Names of China⏹Chixian, Shenzhou(赤县、神州)⏹Jiuzhou (九州)⏹Hua ( 华)⏹Huaxia(华夏)⏹Zhonghua(中华)⏹Hainei(海内)Chinese MythologyChinese Mythology is a collection of cultural history, folktales(民间故事), and religions that have been passed down in oral or written form. Chinese mythology is similar to modern religion in that they both believe in relationships between mankind and a higher power.Historians have conjectured(推测)that Chinese mythology began in 12th century BC (close to the time of the Trojan War 特洛伊战争). The myths and legends were passed down in oral form for over a thousand years, before being written down in early book such as Shui Jing Zhu and Shan Hai Jing.The classification of myth神话的分类Creation myth 创世神话:Nvwa Created Man(女娲造人)Hero myth 英雄神话:Houyi Shooting the Sun(后羿射日)War myth 战争神话:Yellow Emperor Tackled Human-God(黄帝擒蚩尤)Cultural MosaicHeavenly Stems and Earthly BranchesThe standard Gregorian calendar is generally referred to as the solar calendar in China. The traditional Chinese lunar calendar, also known as the Jiazi calendar, counts the years in sixty-year cycles by combining two series of numbers---the 10 Heavenly Stems and 12 Earthly Branches.The Twenty-four Solar TermsThe traditional Chinese lunar year is divided into twenty-four solar terms, according to the position of the sun on the ecliptic in relationship to the earth. The solar terms designate agricultural periods, and can predict changing seasonal conditions, temperature, and weather throughout the course of the year. They are extremely important to agricultural production.Changes in the four seasons are determined by eight solar terms:立春( the Beginning of Spring),春分( the Spring Equinox ),立夏(the Beginning of Summer ),夏至(the Summer Solstice),立秋(the Beginning of Autumn),秋分( the Autumnal Equinox),立冬( the Beginning of Winter),冬至(the Winter Solstice )Changes in temperature are indicated by five solar terms:小暑Slight Heat ,大暑Great Heat ,处暑the Limit of Heat ,小寒Slight Cold ,大寒Great ColdChanging weather conditions are indicated by seven solar terms:雨水Rain Water ,谷雨Grain Rain ,白露White Dew ,寒露Cold Dew,霜降Frost's Descent ,小雪Slight Snow ,大雪Great Snow .Recurring natural phenomena are indicated by four solar terms:惊蛰the Waking of Insects ,清明Pure Brightness ,小满Grain Full,芒种Grain in EarChinese ZodiacIn ancient times, our ancestors counted the years with 10 heavenly stems and 12 earthly branches. Although this was scientific, most people were illiterate and could not memorize or calculate easily. Thus the animals that influenced people's lives were chosen to symbolize the terrestrial branches: the rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, sheep, monkey , rooster, dog and pig.Chapter 2 Culinary Culture文化词汇culinary厨房的,烹饪的;烹调用的cuisine烹饪,烹调法;菜肴main food主食,主粮(staple food )Fire temperature火候food tonic 食补“Food is the first necessity of the people”(“民以食为天。

《中国文化概论》讲课提纲(09-12)一、什么是“文化”(一)中国的“文化”1、“文”:①本义“文”,甲骨文像文理交错之形,即后世纹理、花纹之“纹”的本字,似为象形字,甲骨文用作文武之文,为形容词。

《易·系辞下》:“物相杂,故曰文。

”疏:“正义曰:言万物递相错杂,若玄黄相间,故谓之文也。

”《说文解字》:“文,错画也,象交文。

”王注:“错者,交错也,错而画之,乃成文。

”所以,“文”的本义是指各色交错的纹理。

②引申义在本义基础上引申——1)指包括语言文字在内的各种象征符号,进而指文物典籍、礼乐制度。

演进轨迹为:刻划的纹理→由纹理组成的字→由字组成的书→礼乐制度。

2)又由纹理导引出彩画、装饰、人为加工(如修养)之义,与质、实对称。

3)在前两层意义上,更导出美、善、德行之义。

凡此,在中国传统文化观念中,“文”的本义是“纹理”,其始,它是一种原始的符号,是文化的萌芽。

当今流行的狭义的“文化”(却精神文明)观念中原始人刻画的纹理确实是其发端。

从这一层面说,纹是文化的鼻祖。

③“文”的历史既然纹是文化的起点,那么,这个起点在何时何地?古人留下来的纹有两类,一类是刻的,一类是画的,二者孰先孰后,现在很难界定,姑且笼统言之。

纹的早期历史,导源于旧石器中期前后。

1)外国的纹在前民主德国哈勒地区发现了35万年以前刻有平行或交叉线条的兽骨,这件史前艺术品把人类的造型艺术即纹大大提前了。

此外,在此利时斯卡林遗址,法国拉魁约遗址、拉费拉西遗址,保加得亚白绰卡诺洞穴遗址和乌克兰牟楼都瓦遗址,都曾在出土的兽骨或兽牙上发现过史前人类的刻痕,其时代为旧石器时代中、晚期、距今20万——4万年。

凡此,国外迄今所知最早的纹是前民主德国哈勒地区发现的35万所以前在兽骨上刻下的平行或交叉线条。

比较成熟的纹大约出现在4至3万年以前的旧石器时代晚期。

从考古学家所提供的原始遗存来看,迄今发一的最古老的岩画和比较成熟的雕刻出现于欧洲的旧石器时代晚期。

中国文化概论目录导言一、文化与文明二、中国·华夏·中华三、中国文化生态四、中国文化特质五、中国文化史的分期六、学习《中国文化概论》的意义与方法第一章中国物质文化第一节生产与经济活动第二节衣食住行发展第三节科技文化成就第二章中国制度文化第一节政治制度第二节法律制度第三节军事制度第四节教育制度第五节礼制与称谓第三章中国精神文化第一节学术思想第二节文学艺术第三节宗教信仰第四节伦理道德第五节传统节日与民俗导言一文化与文明1、国外学者对文化的界定“文化”一词,是由拉丁语Cultura转变来的,在法语和英语中是Culture, 德语中是Kulture。

它原来的意义是人在改造外部自然界使之适应于满足衣食住行等生存需要的过程中,对土壤、土地的耕耘、加工改良,后来此本意发生转移扩大,引申为几种意义:a、含有耕种的意义;b、含有居住的意义;c、含有练习的意义;d、含有留心或注意的意义;e、含有敬神的意义。

正是由于“文化”一词的本义和引申义多种多样,因此西方学者对文化这一概念有不同的定义。

例如,文化学的奠基人、英国文化学者爱德华·泰勒,先后给文化下过两个定义:a、“文化是一个复杂的总体,包括知识,艺术、宗教、神话、法律、风俗,以及其它社会现象”。

b、“文化,或文明,是指包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他的才能和习惯的复合体”。

美国人类学家C·克拉克洪认为,文化是一种渊源于历史的生活结构的体系,这种体系往往为集团的成员所共有,它包括这一集团的语言、传统、习惯和制度,包括有促动作用的思想、信仰和价值。

《法国大百科全书》认为,“文化是一个社会群体所特有的文明现象的总和”。

《德国大百科全书》认为,“文化指人类在一定时期一定区域内依据他们的能力在同周围环境斗争中以及在他们的理论和实践中所创造的成果。

2、中国学者对文化的界定中国古代汉语中“文化”一词的涵义,主要是指以文物典制,伦理道德和礼仪习俗来教化天下世人,使其自觉地按照统治阶级的规范要求来行动,即“以文教化”的意思。

中国文化概论(王宁版)概论部分

“文”的本义是“错画”,也就是花纹。

“化”的本义是改易。

这种改易既包括从无到有的“造化”,也包括宇宙生成以后的“演化”和“分化”。

广义文化:它是指是人类在长期的历史发展中共同创造并赖以生存的物质与精神存在的总和。

(广义的“文化”定义是以人类与非人类的分野作为立论的依据,因此,人类文化学、文化哲学取广义的“文化”定义。

)广义文化应把握三个要点:(1)广义文化是与人类及人类的创造活动相联系的,是以人为中心的概念;(2)广义文化是一个历史概念,它涵盖人类历史的全过程,是一个传承发展的综合概念:(3)广义文化的外延涵盖物质创造和精神创造的全部。

狭义文化:又称人文文化,是某一社会集体(民族或阶层)在长期历史发展中经传承积累而自然凝聚的共有的人文精神及其物质体现总体体系。

(狭义的文化专指人类的精神创造,它着重人的心态部分。

)

狭义文化应把握三个要点:(1)狭义文化不但以人为中心,而且以人的精神活动为中心,即使观察物化世界,也是以其中的人文精神为内核的;(2)狭义文化关注的不是个别人的精神活动,而是经历史传承累积凝聚的共有的成体系的人文精神;(3)狭义文化关注的不仅是全人类的普遍共性,而且更关注不同民族、阶层、集团人文精神的特点。

文化产品:广义的文化产品指人类创造的一切提供给社会的可见产品,既包括物质产品,也包括精神产品;狭义的文化产品专指精神产品,纯粹实用的生产工具、生活器具、能源资材等,一般不称为文化产品。

文化内涵:它是把一些不属于狭义文化的事物中所具有的人文特性凸现出来,称为事物的文化内涵。

文化现象:指的是人类文化发展过程中呈现出的某种外部状态和联系。

文化事象:在某一历史时期、某一国家(民族或地域)文化发展中带有典型和标志作用的事情反复出现时,这种含有规律性的现象称为文化事象。

(文化事象的类型性、文化事象的变异性)行业禁忌、建安风骨、原始巫术

文化观念:一个时期某一阶层或某一行业的人群对文化问题所持的态度和看法,或在某一文化事象里所表现的意识形态,诸如价值观、审美观等等,称作文化观念。

文化思潮:某种文化观念及与之相关的文化事象,在某一特定时期,在一定的背景下,对社会产生广泛影响,为多数人所赞同和奉行,形成一种潮流,称作文化思潮。

文化政策:指在一定时代、一定的社会条件下,行政机构对文化领域的问题所颁布的相关规定和对策原则。

民族文化:在一个多民族的国家里,不同的民族都有自己不同于其他民族的文化,文化的差异与特色是划分民族的标志之一,而民族又是文化划分的依据。

但由于历史发展条件和文化本身的结构、功能等的特点,不同民族的文化在发展过程中都具有鲜明的民族特色和地域特色。

正因为每个民族文化都是独特的,所以作为一种价值而言,它们均处于平等的地位。

国别文化:它是以国家为划分文化的社会依据,多民族国家的文化即在统一的国家内民族共同体的文化。

(中国文化的性质:中国文化又称中华文化、华夏文化、炎黄文化,它属于国别文化。

)

两个文化层面——上层文化和底层文化:上层文化指宫廷文化与上层文人所

创造、拥有的文化;底层文化指民间文化,即不依赖于统治阶级的广大人民及其精英人物所创造、拥有的文化。

传统文化:中国的传统文化,指的是以中华文化为源头、中国境内各民族共同创造的、长期历史发展所积淀的文化。

文化传统:每一个民族、每一个国家的文化,既因时因地而异,又有一定的稳固性和延续性。

贯穿于民族和国家各个历史阶段的各类文化的核心精神,即文化传统。

文化发展的时代性及其历史阶段应该从两个方面来认识:首先,一切文化事象都是在一定的历史背景下存在、变异、发展,从而具有某一时代的特色;其次,文化是在历史传承的过程中积淀并确立了自身的传统。

因此,我们描写各民族和国家的文化发展历程,只有在各阶段文化纵向比较的基础上,探求文化发展的总体脉络,总结文化发展的规律,才能对民族和国别文化有清醒的认识。

文化传统具有一定的稳定性和延续性,它是在传承中积淀下来的,是历史的产物,又在每一个时代产生与这个时代相适应的形式特点;因此,它带有各时代的普遍特性,又综合了不同时代的多方面的内容。

传统不是一成不变的。

当前对待传统文化和文化传统的错误态度的分析:有人把传统文化等同于古代文化,从而认为讲究传统即是复古,甚至认为传统与现代化是不能并存的,或认为要实现现代化必须反传统;也有人认为发扬传统就要引进和借鉴,或认为中国传统与西方文化是截然对立的。

对文化传统一律否定,采取虚无的态度是不对的;不加分析,采取兼收并蓄的态度也不是正确的态度。

中国文化的四个类别:生产生活文化、制度文化、思想观念与精神文化、语言文字文化。

《中国文化概论》课程与中国文化史的区别:中国文化史是以中国文化历时演变为主要内容的。

而中国文化概论虽然也有一定的篇幅来梳理中国文化的发展脉络,但其目的是为了使学习者对中国文化的发展具有一个总体的认识,从而树立传统文化的历史观念。