2018专题10 诗歌鉴赏之如何读懂诗歌:鉴赏诗歌的构思立意 优秀精品实用公开课

- 格式:pptx

- 大小:1.61 MB

- 文档页数:81

高三培优语文专题复习学案——诗歌鉴赏之读懂诗歌【教学目标】学习读懂诗歌的方法,帮助学生找到解读诗歌的钥匙【教学方法】讨论法、鉴赏法【教学过程】一、读懂诗歌的作用1、诗歌备考的四个环节知识——读懂——鉴赏——表述2、知识包括形象、语言、技巧、思想内容和古诗词常识3、读懂的作用读懂是知识的综合运用。

读懂是鉴赏和表述的基础。

二、怎样才算读懂?1、明白表层意思能翻译出大意:时间、地点、人物、事情、景物2、领会深层意思写出了什么意境(形象、氛围)表达了什么情感(情绪、心境)反映了什么思想(态度、观点)3、例如:汉江临泛王维楚塞三湘接,荆门九派通。

江流天地外,山色有无中。

郡邑浮前浦,波澜动远空。

襄阳好风日,留醉与山翁。

大意:(我泛舟江上,纵目远望,只见)莽莽古楚之地和从湖南方面奔涌而来的“三湘”之水相连接,汹涌汉江入荆江而与长江九派汇聚合流。

汉江(滔滔远去,好像一直涌流到)天地之外去了,两岸重重青山,(迷迷蒙蒙,时隐时现,)若有若无。

(远方的)城郭在前面的水面上浮动;波涛汹涌,浪拍云天,摇荡起(远方的)天空。

襄阳风光美丽,(似乎想要把我)留下,与山翁共谋一醉三、如何读懂诗歌(一)、如何明白浅层意思?填充内容——诗中省略的主语、宾语、状语、过渡语等调整语序——主谓倒装、状语后置、宾语前置等整合句意——前后连缀,大体翻译为意思相对完整的句子。

练习:翻译这首诗的大意竹窗闻风寄苗发司空曙李益微风惊暮坐,临牖思悠哉。

开门复动竹,疑是故人来。

时滴枝上露,稍沾阶下苔。

何当一入幌,为拂绿琴埃。

[注]苗发、司空曙是李益诗友。

大意:傍晚时分,一阵微风吹来,把我从冥坐中惊醒。

我走近窗户,思绪飘渺起来。

(风)吹开门,又吹动竹子。

(我听到动静)以为是故人来(看望我)。

(风)吹落竹枝上的露珠,露珠滴在石阶下的青苔上。

(这风)应该掀开门帘进屋来,为我拂去绿琴上的尘埃。

(二)、如何领会深层意思?1、联系信息,揣摩语言信息:题目、注释、诗人生平;意象语言、情感语言、首尾句1)、标题“题者,额也;目者,眼也。

诗歌鉴赏方法与技巧_诗歌鉴赏:如何读懂一首诗歌诗歌鉴赏:如何读懂一首诗歌诗歌鉴赏第一节如何读懂一首诗歌一、知人论世1、了解与掌握诗歌创作背景鉴赏古典诗歌,一般要联系其写作背景,才能从深层次准确的而不是牵强地把握主题。

古诗的创作背景,我们可以大致分为社会政治和作家个人境遇两个方面。

(1)社会背景知识概览诗歌作为典型的文学样式,其思想内容不可能不打上时代的烙印。

现举几例加以说明:A、北朝诗歌多写征战尚武北朝战乱频繁,加之北方少数民族性格粗犷彪悍,在诗歌中往往表现出尚武精神。

《木兰诗》就是典型的女子“不爱红装爱武装”的例子。

又如北朝乐府《琅琊王歌辞(其一)》说新买了一把战刀,每天要多次抚摸,爱这把战刀胜过爱妙龄的女子:新买五尺刀,悬着中梁柱。

一日三摩挲,剧于十五女。

当年,连年征战也给老百姓带来无穷的灾难,《企喻歌辞(其四)》就深刻地反映了这一时代的主题:男儿可怜虫,出门怀死忧。

尸丧峡谷中,白骨无人收。

B、南朝诗歌多写男女相思南朝尽管政权频繁更替,但与动乱的北方相比,社会是比较安定的。

士大夫享乐之风延及民间,因此男女艳情几乎成了这一时期的乐府诗歌的唯一主题。

这类诗歌往往通过双关等艺术手法含蓄的抒发男女爱慕情怀。

《西洲曲》是其中典型的代表作。

这首诗歌通过写一个女子盼望所爱的男子,从春天到夏天,从夏天再到秋天,表达了这个女子对心上人的长相思:忆梅下西洲,折梅寄江北。

单衫杏子红,双鬓鸦雏色。

西洲在何处?两浆桥头渡。

日暮伯劳飞,风吹乌桕树。

树下即门前,门中露翠钿。

开门郎不至,出门采红莲。

采莲南塘秋,莲花过人头。

低头弄莲子,莲子清如水。

置莲怀袖中,莲心彻底红。

忆郎郎不至,仰首望飞鸿。

鸿飞满西洲,望郎上青楼。

楼高望不见,尽日栏杆头。

C、唐诗题材丰富多彩有的文人从军,自然要用诗歌反映建立军功的愿望,叙写边塞的生活,表达思乡的情怀;有的文人隐居山林四野,自然以诗歌寄情山水,歌咏田园;有的文人献诗于权贵,希望得到引荐,干谒诗则应运而生。

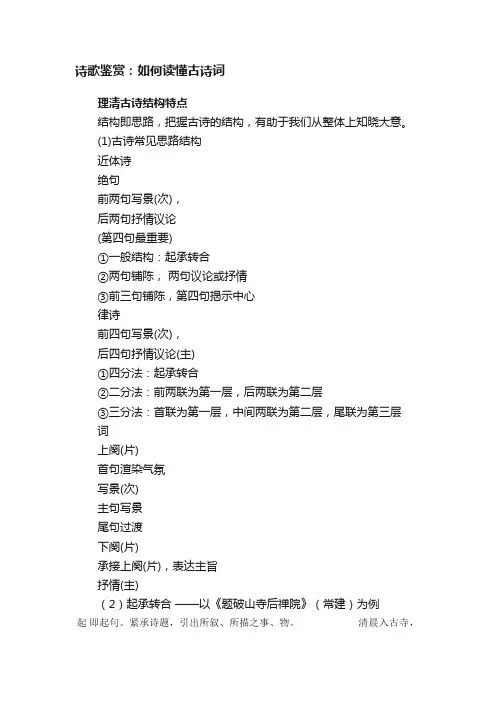

诗歌鉴赏:如何读懂古诗词理清古诗结构特点结构即思路,把握古诗的结构,有助于我们从整体上知晓大意。

(1)古诗常见思路结构近体诗绝句前两句写景(次),后两句抒情议论(第四句最重要)①一般结构:起承转合②两句铺陈,两句议论或抒情③前三句铺陈,第四句揭示中心律诗前四句写景(次),后四句抒情议论(主)①四分法:起承转合②二分法:前两联为第一层,后两联为第二层③三分法:首联为第一层,中间两联为第二层,尾联为第三层词上阕(片)首句渲染气氛写景(次)主句写景尾句过渡下阕(片)承接上阕(片),表达主旨抒情(主)(2)起承转合——以《题破山寺后禅院》(常建)为例起即起句。

紧承诗题,引出所叙、所描之事、物。

清晨入古寺,初日照高林。

承是承接上一层而展开,包括顺接、反接和以类连比。

是“起”的延伸、拓展。

曲径通幽处,禅房花木深。

转是接“承”而来,在内容上推进一层,转出他意,表明诗意的转折变换。

山光悦鸟性,潭影空人心。

合是诗文的结尾,往往是针对上面描述的内容作“集中”的表现,或议论,或抒情,或寓情于景等。

往往是诗歌主旨或诗人感情的凝聚之处。

万籁此都寂,但余钟磬音。

(3)律诗中间两联对仗(对偶)对仗正对是指上下句从两个不同角度来说明同一个道理。

如李白《登金陵凤凰台》中的“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘”,从两个时代的角度抒发人事代谢、怀古伤今之情。

反对是指上下两句意义上互为对立。

如高适《燕歌行》中的“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”,把军中战士和将帅的两种生活放在一起,构成反差,从而抒发忧愤之情。

串对是指构成对偶的上下两句在语意上有承接、因果、假设等各种语法关系的一种对偶形式,亦称“流水对”或“走马对”。

如杜甫《闻官军收河南河北》中的“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”,说的是从四川出三峡而北上的行程,前后一贯,又有次序。

三、鉴赏古诗语言特点1. 古诗语言特点——读懂“诗家语”古诗语言是语言的变形,是语言中的最高形态。

古诗词的语言凝练含蓄,言简义丰。

古代诗歌鉴赏第一部分如何读懂古典诗歌《考试说明》中对古诗词鉴赏有两点要求:①鉴赏诗歌作品的形象、语言和表达技巧。

②评价诗歌作品的思想内容和作者的观点态度。

为此,应将古典诗歌的复习分为三个层次:读懂、能鉴赏、会表述。

而读懂古典诗歌是诗歌鉴赏的前提。

一、重视题目、作者、朝代和注释1、题目:题目的内涵往往丰富,它可包含时间、地点、人物、事件、情感、题材等诸多重要信息,是解读诗作的重要切入点。

如王维的《山居秋暝》,从题目可以看出时间——秋天的傍晚;地点——山上;人物——“我”;事件——在山上居住。

有些诗为“无题”,有些词只有词牌,不必深究,略过即可。

2、作者:第一种是著名的、大家都熟悉的诗人,如李白、杜甫、陶渊明、苏轼等,在阅读诗歌时,可以结合他们的经历、思想、作品风格等进行鉴赏。

例如:岳飞的《小重山》——“昨夜寒蛩不住鸣,惊回千里梦,已三更。

起来独自绕阶行。

人悄悄,帘外月胧明。

白首为功名。

旧山松竹老,阻归程,欲将心事付瑶琴。

知音少,弦断有谁听?”如果问你词中“心事”、“知音”什么意思,你结合岳飞的经历、思想,就能解答:“心事”——积极主战,抗金报国,反对投降的一腔“心事”;“知音”——理解诗人壮志难酬的朋友。

第二种是大家不熟悉的诗人,但不影响鉴赏诗歌,可以略过。

第三种是大家不熟悉但作了简介的诗人,这个一定要重视,我们可以通过了解作者的生平经历、思想风格来把握作者的心路历程,从而容易把握诗歌的内涵。

如2013年重庆卷——鹧鸪天酬孝峙①钱继章发短髯长眉有棱,病容突兀怪于僧。

霜侵雨打寻常事,仿佛终南石里藤。

闲倚杖,戏临罾②。

折腰久矣谢无能。

熏风③未解池亭署,捧出新词字字冰。

[作者简介]钱继章,字尔斐,号菊农,浙江嘉善人。

明崇祯九年(1636)举人,明朝曾为官,入清不仕,撰有《菊农词》。

[注]①孝峙:王屋,字孝峙,浙江嘉善人,明末文学家。

②罾(zēng):用竹竿做支架的方形渔网。

③熏风:东南风。

【提问】怎样理解“折腰久矣谢无能”?【答案】我为官很久了,要我再出任官职,则以没有能力为借口来推辞。

高考诗歌鉴赏教案一:如何读懂诗歌【教学目标】学习读懂诗歌的方法,帮助学生找到解读诗歌的钥匙【教学方法】讨论法、鉴赏法【点击考纲】鉴赏文学作品的形象、语言、表达技巧;评价文学作品的思想内容和作者的观点态度;【课时安排】1课时一、怎样算是读懂诗歌1、明白表层意思能翻译出大意:时间、地点、人物、事情、景物2、领会深层意思写出了什么意境(形象、氛围)表达了什么情感(情绪、心境)反映了什么思想(态度、观点)二、读懂诗歌的方法技巧1、品标题标题是诗歌鉴赏的切入点。

因为标题富含着诸多信息(时间、地点、人物、事件以及诗人的心情、诗歌的意境、诗歌的类型等)。

可以这样说,诗歌的题目是诗歌鉴赏的向导。

它或点明主旨,或表明诗人的情感基调。

例1:(海南、宁夏卷)题李世南画扇李肇野水潺潺平落涧,秋风瑟瑟细吹林。

逢人抱瓮知村近,隔坞闻钟觉寺深。

思考:这首诗写了什么?【解读】如果只看正文可能会以为诗歌描写了乡村野外的自然风光,但看了题目之后,才会明白这是一首题画诗,描写的是画面图景而非眼前实景。

明白了这一点就会自然想到诗歌中“潺潺水声”、“瑟瑟秋风”、“寺庙钟声”、“知村近”、“觉寺深”等描写应是诗人的想象与联想,诗人运用虚实结合的艺术手法,由画内想到画外,表现了画面以外的景和趣。

巧妙的是这一理解与本诗第二题的鉴赏要求不谋而合了。

例2:近试上张水部 (唐)朱庆馀洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。

妆罢低声问夫婿:画眉深浅入时无?思考:这首诗的主旨是什么?【解读】此为干谒诗。

诗人以“新妇”自比,以“舅姑”比主考官,以“画眉”比自己的诗文。

以“夫婿”喻指当时在诗文上颇有名气而且又乐于提拔后进的水部郎中张籍。

含蓄表达考前担心作品不一定合主考心意,求张指点。

通过优美的诗韵,巧妙地表达了一名应试举子,在面临关系到自己仕途的一场考试前,那种特有的不安和期待心情。

题目的作用:高考新课标卷中古代诗歌鉴赏题相对稳定,不会有大的改变。

作用1:题目揭示内容朱熹的《观书有感》,如果只看诗正文,以为是小湖水的风景,但看了题目之后,便知道,本诗谈的是作者看书的感受,半亩方塘是书,天光云影是指书中有美好的景致,源头活水是指读书可以使神清智清,思想永远鲜活。