感遇(其七)_课件1

- 格式:ppt

- 大小:679.50 KB

- 文档页数:33

感遇(其七)【学习目标】1.了解张九龄及相关背景介绍。

2.结合课下注释及现代汉语词典,理解不懂的字词。

3.通过诵读,理清诗歌的写作思路,并整体把握诗歌主要内容。

4.再次朗读诗歌,体会作者创作方法的基本特点。

【学习重点】通过诵读,理清诗歌的写作思路,并整体把握诗歌主要内容。

【学习难点】感受诗人不慕名利但求实现自身价值的高尚情操的精神。

【学习过程】一、了解感知1.了解诗人张九龄:(678-740),宇子寿,__________(今广东韶关)人。

唐中宗景龙初中进士,玄宗朝应“道侔伊吕科”,策试高第,位至宰相。

在位直言敢谏,举贤任能,为一代名相。

曾预言安禄山狼子野心,宜早诛灭,未被采纳。

他守正不阿,为奸臣__________所害,被贬为__________。

开元末年,告假南归,卒于曲江私第。

他七岁能文,终以诗名。

其诗由雅淡清丽,转趋朴素遒劲,运用比兴,寄托讽谕,对初唐诗风的转变,起了推动的作用。

有《曲江集》传世。

2.创作背景《__________》是张九龄遭贬__________后作,这一组诗运用_____手法,表现其坚贞清高的品德,抒发自己遭受排挤的忧思。

此篇为其第_____首。

这首诗借用屈原《_____》的诗意,以丹橘自喻,表现了诗人自己的优美情操、高尚品德及对理想的追求。

3.字音检测橘_____嘉_____岂伊_____4.字词解释岁寒心:______________________________________________________________徒:__________________________________________________________________树:__________________________________________________________________二、深入学习1.概括诗歌的大体内容。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 2.诗人在诗歌中创作了哪些意象?_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 3.这首诗体现了诗人什么情感?_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________。

张九龄感遇其七赏析张九龄感遇其七江南有丹橘,经冬犹绿林。

岂伊地气暖,自有岁寒心。

可以荐嘉客,奈何阻重深。

运命唯所遇,循环不可寻。

徒言树桃李,此木岂无阴。

字词解释1、岂伊:难道。

2、伊:语助词。

3、岁寒:孔子有“岁寒而后知松柏也”语。

后人常作砥砺节操的比喻。

4、岁寒心:意即耐寒的特性。

5、荐:进献。

6、树:种植。

翻译江南丹桔叶茂枝繁,经冬不凋四季常青。

岂止南国地气和暖,而是具有松柏品性。

荐之嘉宾必受称赞,山重水阻如何进献?命运遭遇往往不一,因果循环奥秘难寻。

只说桃李有果有林,难道丹桔就不成阴?张九龄感遇其七赏析一读着张九龄这首歌颂丹橘的诗,很容易想到屈原的《橘颂》。

屈原生于南国,橘树也生于南国,他的那篇《橘颂》一开头就说:“后皇嘉树,橘徕服兮。

受命不迁,生南国兮。

”其托物喻志之意,灼然可见。

张九龄也是南方人,而他的谪居地荆州的治所江陵(即楚国的郢都),本来是著名的产橘区。

他的这首诗一开头就说:“江南有丹橘,经冬犹绿林”,其托物喻志之意,尤其明显。

屈原的名句告诉我们:“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

”可见即使在南国,一到深秋,一般树木也难免摇落,又哪能经得住严冬的摧残?而丹橘呢,却“经冬犹绿林”。

一个“犹”字,充满了赞颂之意。

丹橘经冬犹绿,究竟是由于独得地利呢?还是出乎本性?如果是地利使然,也就不值得赞颂。

所以诗人发问道:难道是由于“地气暖”的缘故吗?先以反诘语一“纵”,又以肯定语“自有岁寒心”一“收”,跌宕生姿,富有波澜。

“岁寒心”,一般是讲松柏的。

《论语。

子罕》:“岁寒然后知松柏之后凋也。

”刘桢《赠从弟》:“岂不罹凝寒,松柏有本性。

”张九龄特地要赞美丹橘和松柏一样具有耐寒的节操,是含有深意的。

汉代《古诗》有一篇《橘柚垂华实》,诗中说橘柚“委身玉盘中,历年冀见食”,表达了作者不为世用的愤懑。

张九龄所说的“可以荐嘉客”,也就是“冀见食”的意思。

“经冬犹绿林”,不以岁寒而变节,已值得赞颂;结出累累硕果,只求贡献于人,更显出品德的高尚。

感遇(其七)【教学目标】1.组织学生学习《感遇(其七)》一诗,理解诗歌的思想内容,体会作者抒发的(不为世所用的愤慨)感情。

2.了解该诗使用的手法并感受其深厚意味。

3.理解诗中的意象以及它们所表达的意义。

【教学重难点】1.把握诗歌的感情基调。

2.对部分疑难诗句的理解。

【教学准备】课件【教学课时】1课时【教学过程】一、导入新课教师出示PPT展示诗歌全文,带领学生进行朗读。

教师提问:读完这首诗,大家有什么感受,请大家畅所欲言。

学生回答:(略)教师总结:好,那么我们就来细细品读这首诗歌,感受诗人的内心世界。

二、作者和背景介绍教师:接下来让我们一起走进诗人,认识诗人。

张九龄:(678-740),宇子寿,韶州曲江(今广东韶关)人。

唐中宗景龙初中进士,玄宗朝应“道侔伊吕科”,策试高第,位至宰相。

在位直言敢谏,举贤任能,为一代名相。

曾预言安禄山狼子野心,宜早诛灭,未被采纳。

他守正不阿,为奸臣李林甫所害,被贬为荆州长史。

开元末年,告假南归,卒于曲江私第。

他七岁能文,终以诗名。

其诗由雅淡淸丽,转趋朴素遒劲,运用比兴,寄托讽谕,对初唐诗风的转变,起了推动的作用。

有《曲江集》传世。

教师:一首诗歌的创作往往与作者的经历及所处时代密切相关,那么我们接下来一起了解这首诗的创作背景。

《感遇十二首》是张九龄遭贬荆州长史后作,这一组诗运用比兴手法,表现其坚贞清高的品德,抒发自己遭受排挤的忧思。

此篇为其第七首。

这首诗借用屈原《橘颂》的诗意,以丹橘自喻,表现了诗人自己的优美情操、高尚品德及对理想的追求。

三、生僻字学习教师:在通读诗歌的过程中,同学们是否发现有些字词是比较陌生的,那我们对它们进行注音。

橘(jú)嘉(jiā)岂伊(qǐyī)教师引导学生再次朗读诗歌,要求:1.深情地朗诵全诗。

2.学生自由朗读诗歌,要求读准字音,读准节奏。

四、赏析诗歌1.诗人在这首诗中主要表达了什么思想感情?答:这首诗借用屈原《橘颂》的诗意,以丹橘自喻,表现了诗人自己的优美情操、高尚品德及对理想的追求。

感遇诗三十八首其七

陈子昂〔唐代〕

白日每不归,青阳时暮矣。

茫茫吾何思,林卧观无始。

众芳委时晦,鶗鴂鸣悲耳。

鸿荒古已颓,谁识巢居子。

译文

白天的太阳总是不来到人间,现在已经到了晚春时节。

望着这茫茫天地我在想些什么呢?归隐山林卧看宇宙妙道。

在这晦暗时节百花纷纷凋谢,杜鹃悲鸣声声入耳。

远古的浑朴世风已衰颓,有谁能认识那高士巢父?

注释

青阳:春天的别称。

众芳:百花。

鶗鴃(tí jué):即杜鹃鸟。

巢居子:即传说中尧时隐士巢父。

创作背景

本首诗是组诗《感遇诗三十八首》中的第七首。

传统说法认为这组诗是陈子昂年轻时期的作品,而近现代学者多认为它们不是一时一地之作,整个作品贯穿于诗人的一生,而作于后期的较多。

各篇所咏之事各异,创作时间各不相同,应当是诗人在不断探索中有所体会遂加以纪录,积累而成的系列作品。

其中其三、其三十五作于垂拱二年(686),其二十九作于垂拱三年(687)。

陈子昂

陈子昂(公元661~公元702),字伯玉,梓州射洪(今四川省射洪市)人,唐代文学家、诗人,初唐诗文革新人物之一。

因曾任右拾遗,后世称陈拾遗。

陈子昂存诗共100多首,其诗风骨峥嵘,寓意深远,苍劲有力。

其中最有代表性的有组诗《感遇》38首,《蓟丘览古》7首和《登幽州台歌》、《登泽州城北楼宴》等。

陈子昂与司马承祯、卢藏用、宋之问、王适、毕构、李白、孟浩然、王维、贺知章称为仙宗十友。

感遇(其七)-北师大版选修唐诗欣赏教案一、背景介绍唐代诗人张九龄的《感遇·其七》是一首作者在京城赏雪时所抒发的感受。

张九龄是唐代初期有名的文学家,曾任宰相。

他不仅以其官场地位享誉一时,还以其田园诗和山水诗被誉为唐代“风景”派的代表人物之一。

二、教学目标•了解唐代文学背景和张九龄的生平•理解《感遇·其七》的意境和情感表达•培养学生的审美感受和诗歌鉴赏能力•培养学生的写作能力和创造力三、教学重点难点•理解诗歌的抒情意境及情感表达•相关诗歌中典故的解读和应用•唐诗鉴赏的基本方法和技巧四、教学过程1.导入(5分钟)教师通过课件或ppt展示《感遇其七》的上阕内容,并结合图片进行导入。

同时简单介绍唐代文学背景和诗歌发展历程,激发学生对唐诗的兴趣和好奇心。

2.讲解(30分钟)教师详解《感遇·其七》的意境和情感表达,帮助学生理解诗歌的抒情意境和情感表达。

同时,联系上下文,讲解相关典故和古诗词的参照,增加学生的阅读体验和学习兴趣。

3.分析(25分钟)教师提供两篇相关的文章和一个相关图片,让学生根据相关提示进行分析,并让学生组织口语或写出自己的思考和感受。

通过分析和讨论,让学生懂得如何对唐诗进行鉴赏和欣赏。

4.互动练习(20分钟)教师提供一些相关的语段和写作框架,让学生利用之前分析和讨论的内容进行写作练习。

同时,教师提供评价标准和检查表,帮助学生检查自己的写作表现和不足,并进行互动讨论和认真修正。

5.总结(5分钟)教师对本节课的教学内容进行总结,并回顾诗歌的抒情意境和情感表达。

同时,让学生自己发表看法和感谢句,让学生更好地感受和接受诗歌的美感和哲理。

五、请教具体实施方案的教师做法本节课的教师充分利用多种教学方法进行教学,如ppt展示、图片辅助、讲解、分析、练习等等,让学生能够全面地感受和欣赏唐诗。

同时,教师注重培养学生的探究能力和写作表现,通过互动练习和课后检查、讨论,让学生不断反思和提升自我,从而更好地理解和欣赏唐诗。

张九龄感遇十二首其七赏析江南有丹橘,经冬犹绿林。

岂伊地气暖,自有岁寒心。

可以荐嘉客,自知阻重浅。

运命唯所遇,循环不可寻。

徒言树桃李,此木岂并无阴。

字词解释1、岂伊:难道。

2、伊:语助词。

3、岁寒:孔子存有“岁寒而后言松柏也”语。

后人常作奋进节操的比喻。

4、岁寒心:意即耐寒的特性。

5、荐:进贡。

6、树:种植。

译者江南丹桔叶茂枝繁,经冬不凋四季常青。

何止南国地气和暖,而是具备松柏品性。

荐之嘉宾必受称赞,山重水阻如何进献?命运遭遇往往不一,因果循环奥秘难觅。

只说桃李有果有林,难道丹桔就不成阴?念着张九龄这首颂扬丹橘的诗,很难想起屈原的《橘颂》。

屈原出生南国,橘树也出生南国,他的那篇《橘颂》一结尾就说道:“后皇嘉一棵,橘徕服兮。

奉命王之臣,生南国兮。

”其托物喻志之意,灼然可知。

张九龄也就是南方人,而他的居乡地荆州的州治江陵(即为楚国的郢都),本来就是知名的产橘区。

他的这首诗一结尾就说道:“江南存有丹橘,经冬犹绿林”,其托物喻志之意,尤其显著。

屈原的名句说我们:“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

”可知即使在南国,一至深秋,通常树木也难免萧然,又哪能够经得住严冬的蹂躏?而丹橘呢,却“经冬犹绿林”。

一个“犹”字,充满著了歌颂之意。

丹橘经冬犹绿,究竟是由于独得地利呢?还是出乎本性?如果是地利使然,也就不值得赞颂。

所以诗人发问道:难道是由于“地气暖”的缘故吗?先以反诘语一“纵”,又以肯定语“自有岁寒心”一“收”,跌宕生姿,富有波澜。

“岁寒心”,一般是讲松柏的。

《论语。

子罕》:“岁寒然后知松柏之后凋也。

”刘桢《赠从弟》:“岂不罹凝寒,松柏有本性。

”张九龄特地要赞美丹橘和松柏一样具有耐寒的节操,是含有深意的。

汉代《古诗》存有一篇《橘柚垂华虚》,诗中说道橘柚“委身玉盘中,历年冀见到食”,抒发了作者不为世用的愤恨。

张九龄所说的“可以荐嘉客”,也就是“冀见到食”的意思。

“经冬犹绿林”,不以岁寒而变节,已应该歌颂;孕育累累硕果,求贡献于人,更显露出品德的高尚。

唐诗解读——张九龄之《感遇十二首》(其七)江南有丹橘,经冬犹绿林。

岂伊地气暧,自有岁寒心。

可以荐嘉客,奈何阻重深。

运命唯所遇,循环不可寻。

徒言树桃李,此木岂无阴。

注:伊:语气词。

岁寒心:忍耐寒冷的特性。

荐:进奉,进献。

解读:这是一首赞美橘树的诗,这也容易让人想起与张九龄相似命运的屈原以及他的《橘颂》这首诗来。

因为屈原与张九龄一样,同样都是位极人臣,同样都是忠君尽责,同样都是修身自律,但同样也遭到奸臣排挤,所以虽时过境迁,但总能让人有“同是天涯沦落人”的感慨来。

“江南有丹橘,经冬犹绿林。

”开篇用了汉魏古诗一贯的风格,引出下面很多的文章。

诗人以此句入篇,指明了所要歌咏的对象以及它赖以生存的环境,让人不禁想到,这丹橘不就就是诗人自身。

诗人在创作《感遇》诗时,正经历着被政敌李林甫、牛仙客的迫害,远谪荆州时期,所幸诗人并没有因此而颓丧自弃,仍然保持着郁勃的生命力。

“岂伊地气暧,自有岁寒心。

”上句自设一问,丹橘经历寒冬还能苍翠如旧,难道仅仅因为南方气候温暖么?诗人这一设问,显然说明这不是主要原因,下句“自有岁寒心”,“岁寒心”出自《论语·子罕》“岁寒,然后知松柏之后凋也。

”此处是诗人借用此语赞美丹橘和松柏一样具有不惧严寒的坚贞操守。

“可以荐嘉客,奈何阻重深。

”松橘除上具有上述的品性外,也能成为送给宾客的席上佳果,可是橘生江南,与中原远隔千山万水,这该如何送呢?这是丹橘的无奈,也是诗人的无奈,意在说明自己被贬荆诈,与京城相隔千里,如何向皇帝说明自己的赤诚之心呢?“运命唯所遇,循环不可寻。

”丹橘虽好,但却难以荐献,引发了诗人对人生的命运的思索,兴许这一切都是命中注定的,这种思索循环往复,可这一切又是谁造成的,答案又哪里找呢/接下来诗人退一步说“徒言树桃李,此木岂无阴”,桃树和李树遮阴的功能,橘树也有,但前者却不能像橘树那样“经冬犹绿林”的天然优势,这是人人皆知的生活常理,可为什么很多人却置橘树于不顾,却一心栽培桃李之树?表面上替橘树抱不平,实则是为自己遭受不公而鸣不平。

张九龄感遇十二首其七赏析张九龄(1085-1141),南宋的重要诗人,也是一位重要的政治家和文豪,有“文宗”的美誉。

他拥有精湛的审美能力,是优秀的诗人与文学家,他长于检讨诗文,有很高的审美观念。

张九龄在宋代诗歌史上有十分重要的地位。

他发表了多种名作,包括《张九龄感遇十二首其七》。

《张九龄感遇十二首其七》侧重写景象,细密而明快,采用“锦联修补”的结构,承接上文,使叙述更加流畅,形成一种节奏感。

通过不同的视角和语言,他抚揉了众多家园,感同身受地表达了家乡安宁的欢乐,以及游子凄楚的怅惘情绪。

同时,他也给出了一种坚定的信念:希望游子把家乡的景色深深地心里,希望祖国的繁荣和富足能在自己的一生中不断发展。

第一首《南园择鹭归》,张九龄以明晃晃的池水,以及沙沙的枫叶,勾勒出青翠的池林景象。

他描绘了鹭鸶在池边飞翔,空气中充满了平和的祥和,淡雅的气味穿越苍穹,犹如抚慰人们的心灵一般。

诗题提出了一种期望:思念游子想在家乡里再度重逢,希望他们可以以家乡的景色和美好气息来安慰自己。

这体现出张九龄对游子的挂念与祝福,并且表达了他对安宁和平的切望。

第二首《广宁里道感怀四首》,张九龄又一次以细腻的语言,描绘出安宁宅舍的景色,山河流云,竹林深处,传递出一种温暖的家园气息。

他将景物的细节描述的淋漓尽致,有的是落日的晚霞,有的是碧泉荡漾的池塘,还有芳草长生的田园,充满了丰富的情感色彩。

他暗示了游子在外的孤独凄凉,但是也坚定的怀抱着再次回家乡的期望。

第三首《宝鸡书印经里章》,张九龄再次写尽了家乡的繁华,描述了家乡山川的雄伟,古柏凤楼的辉煌,以及清澈的河流,使观者犹如置身其中,有如身临其境。

他把家园的美景与忧愁离乡的游子们相联系,想把家乡景色深深地印入他们的心中。

此外,他还暗示了期望游子们可以把祖国的繁荣富足带给世界,以及自己一生的发展。

第四首《应天归老林清明》,张九龄以庆春的晨曦、翠柳的晚风,以及虹霓的雨水,描绘出了一幅恢弘的田园景色。

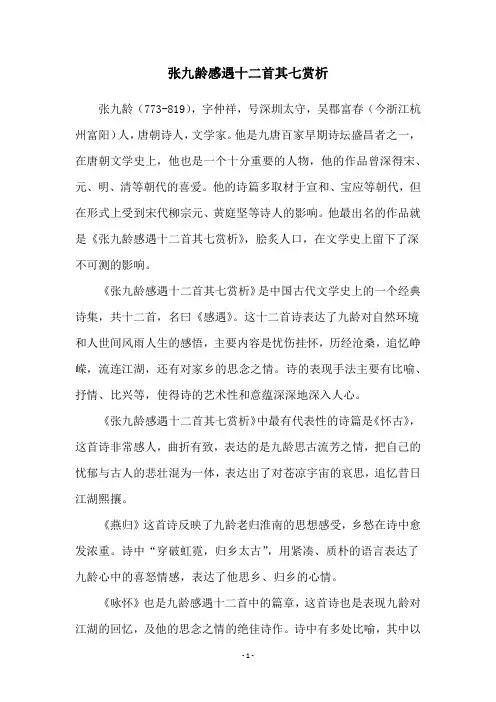

张九龄感遇十二首其七赏析张九龄(773-819),字仲祥,号深圳太守,吴郡富春(今浙江杭州富阳)人,唐朝诗人,文学家。

他是九唐百家早期诗坛盛昌者之一,在唐朝文学史上,他也是一个十分重要的人物,他的作品曾深得宋、元、明、清等朝代的喜爱。

他的诗篇多取材于宣和、宝应等朝代,但在形式上受到宋代柳宗元、黄庭坚等诗人的影响。

他最出名的作品就是《张九龄感遇十二首其七赏析》,脍炙人口,在文学史上留下了深不可测的影响。

《张九龄感遇十二首其七赏析》是中国古代文学史上的一个经典诗集,共十二首,名曰《感遇》。

这十二首诗表达了九龄对自然环境和人世间风雨人生的感悟,主要内容是忧伤挂怀,历经沧桑,追忆峥嵘,流连江湖,还有对家乡的思念之情。

诗的表现手法主要有比喻、抒情、比兴等,使得诗的艺术性和意蕴深深地深入人心。

《张九龄感遇十二首其七赏析》中最有代表性的诗篇是《怀古》,这首诗非常感人,曲折有致,表达的是九龄思古流芳之情,把自己的忧郁与古人的悲壮混为一体,表达出了对苍凉宇宙的哀思,追忆昔日江湖熙攘。

《燕归》这首诗反映了九龄老归淮南的思想感受,乡愁在诗中愈发浓重。

诗中“穿破虹霓,归乡太古”,用紧凑、质朴的语言表达了九龄心中的喜怒情感,表达了他思乡、归乡的心情。

《咏怀》也是九龄感遇十二首中的篇章,这首诗也是表现九龄对江湖的回忆,及他的思念之情的绝佳诗作。

诗中有多处比喻,其中以“松下问童子,言师采药去”,最能表达九龄思念之情,他在当时的不利处境中,仍忘我思念着师友,这表现出九龄忠贞不渝的精神及强烈的文学艺术能量。

《临江仙》也是九龄感遇十二首中的篇章,这首诗表达九龄对荒废山林的感叹,他有怀古之情,思考着古人当年创造破灭的繁华,得意洋洋。

此首诗所表达的内涵,是九龄心中关于历史追溯的思考,他想去探究当时的历史背景,表达出悲叹和抗争的思想。

《怨情》这首诗是九龄感遇十二首中抒发情感最为浓厚的一首,表现九龄深深的不甘心怨恨之情。

他讽刺官宦耐邪,怨声载道,强烈表现出之前所谓的官宦暴政,令人惊叹九龄的文学才能。

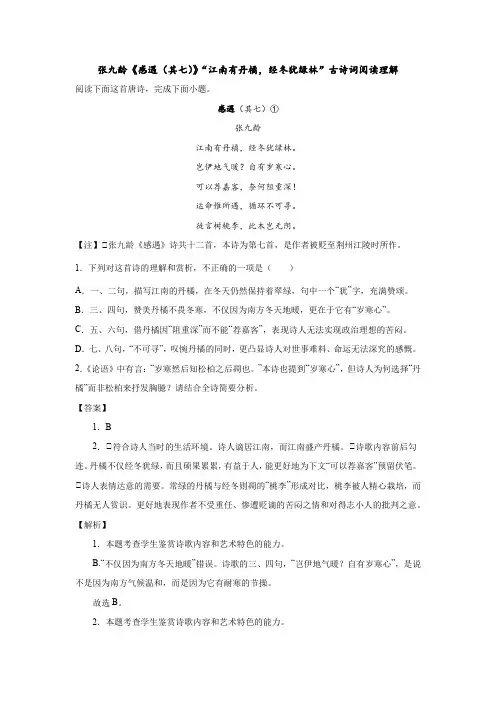

张九龄《感遇(其七)》“江南有丹橘,经冬犹绿林”古诗词阅读理解阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

感遇(其七)①张九龄江南有丹橘,经冬犹绿林。

岂伊地气暖?自有岁寒心。

可以荐嘉客,奈何阻重深!运命惟所遇,循环不可寻。

徒言树桃李,此木岂无阴。

【注】①张九龄《感遇》诗共十二首,本诗为第七首,是作者被贬至荆州江陵时所作。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()A.一、二句,描写江南的丹橘,在冬天仍然保持着翠绿,句中一个“犹”字,充满赞颂。

B.三、四句,赞美丹橘不畏冬寒,不仅因为南方冬天地暖,更在于它有“岁寒心”。

C.五、六句,借丹橘因“阻重深”而不能“荐嘉客”,表现诗人无法实现政治理想的苦闷。

D.七、八句,“不可寻”,叹惋丹橘的同时,更凸显诗人对世事难料、命运无法深究的感慨。

2.《论语》中有言:“岁寒然后知松柏之后凋也。

”本诗也提到“岁寒心”,但诗人为何选择“丹橘”而非松柏来抒发胸臆?请结合全诗简要分析。

【答案】1.B2.①符合诗人当时的生活环境。

诗人谪居江南,而江南盛产丹橘。

①诗歌内容前后勾连。

丹橘不仅经冬犹绿,而且硕果累累,有益于人,能更好地为下文“可以荐嘉客”预留伏笔。

①诗人表情达意的需要。

常绿的丹橘与经冬则凋的“桃李”形成对比,桃李被人精心栽培,而丹橘无人赏识。

更好地表现作者不受重任、惨遭贬谪的苦闷之情和对得志小人的批判之意。

【解析】1.本题考查学生鉴赏诗歌内容和艺术特色的能力。

B.“不仅因为南方冬天地暖”错误。

诗歌的三、四句,“岂伊地气暖?自有岁寒心”,是说不是因为南方气候温和,而是因为它有耐寒的节操。

故选B。

2.本题考查学生鉴赏诗歌内容和艺术特色的能力。

从注释“是作者被贬至荆州江陵时所作”和“江南有丹橘,经冬犹绿林”可知,诗人的谪居之地江南盛产丹橘,选择“丹橘”来抒发情怀符合诗人当时所处的生活环境。

从诗歌结构来看,“江南有丹橘,经冬犹绿林”是说“江南丹桔叶茂枝繁,经冬不凋四季常青”,正因为“丹橘”果实甜美又四季常青,惹人喜爱,才更好的引出了下文的“可以荐嘉客”,使诗歌内容前后关联相承;同时,本诗开头以橘起,最后以橘结,前呼后应,使诗歌结构更加严谨。

感遇诗三十八首其七白日每不归,青阳时暮矣。

茫茫吾何思,林卧观无始。

众芳委时晦,鶗鴂鸣悲耳。

鸿荒古已颓,谁识巢居子。

《感遇诗三十八首其七》注释①青阳:春天。

②林卧:隐居山林。

无始:指太古。

《庄子列御寇》:“故至人者,归精神于无始,而甘冥于无何有之乡。

”③委:通“萎”,凋零。

时晦:犹时暮。

④鶗鴂:伯劳鸟,仲夏始鸣。

《离骚》:“恐鶗鴂之先鸣兮,使夫百草为之不芳。

”⑤鸿荒:上古之世。

⑥巢居子:隐士。

陈子昂(659~700),唐代文学家,初唐诗的文革新人物之一。

字伯玉,梓州射洪(今四川省射洪县)人。

因曾任右拾遗,后世称为陈拾遗。

青少年时家庭较富裕,慷慨任侠。

成年后始发愤攻读,关心国事。

24岁时举进士,直言敢谏,一度因“逆党”反对武则天的株连而下狱。

两次从军,对边塞形势和当地人民生活有较深的认识。

后因父老解官回乡,父死居丧期间,权臣武三思指使射洪县令段简罗织罪名,加以迫害。

冤死狱中。

更多古诗欣赏文章敬请关注“可可诗词频道”的陈子昂的诗全集栏目。

()唐代初期诗歌,沿袭六朝余习,风格绮靡纤弱,陈子昂挺身而出,力图扭转这种倾向。

陈子昂的诗歌,以其进步、充实的思想内容,质朴、刚健的语言风格,对整个唐代诗歌产生了巨大影响。

陈子昂死后,其友人卢藏用为之编次遗文10卷。

今存《陈伯玉文集》是经后人重编的。

其存诗共100多首,其中最有代表性的是《感遇》诗38首,《蓟丘览古赠卢居士藏用》7首和《登幽州台歌》。

《感遇诗三十八首其七》繁体对照感遇詩叁拾捌首其柒白日每不歸,青陽時暮矣。

茫茫吾何思,林臥觀無始。

蟹嘉瘯r晦,鶗鴂鳴悲耳。

鴻荒古已頹,誰識巢居子。

张九龄《感遇(其七)》张九龄《感遇(其七)》张九龄的《感遇(其七)》语气温雅醇厚,愤怒也罢,哀伤也罢,总不着痕迹,不露圭角,达到了炉火纯青的地步。

感遇十二首1其七江南有丹橘,经冬犹绿林。

岂伊地气暖,自有岁寒心⑿。

可以荐嘉客⒀,奈何阻重深。

运命唯所遇,循环不可寻。

徒言树桃李⒁,此木岂无阴。

【注释】1.感遇:古诗题,用于写心有所感,借物寓意之诗。

⑿伊:语助词。

岁寒心:意即耐寒的特性。

⒀荐:进奉意。

⒁树:种植意。

【白话译文】江南丹桔叶茂枝繁,经冬不凋四季常青。

岂止南国地气和暖,而是具有松柏品性。

荐之嘉宾必受称赞,山重水阻如何进献?命运遭遇往往不一,因果循环奥秘难寻。

只说桃李有果有林,难道丹桔就不成阴?【赏析】读着张九龄这首歌颂丹橘的诗,很容易想到屈原的《橘颂》。

屈原生于南国,橘树也生于南国,他的那篇《橘颂》一开头就说:“后皇嘉树,橘徕服兮。

受命不迁,生南国兮。

”其托物喻志之意,灼然可见。

张九龄也是南方人,而他的谪居地荆州的治所江陵(即楚国的郢都),本来是著名的产橘区。

他的这首诗一开头就说:“江南有丹橘,经冬犹绿林”,其托物喻志之意,尤其明显。

屈原的名句告诉我们:“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

”可见即使在南国,一到深秋,一般树木也难免摇落,又哪能经得住严冬的摧残?而丹橘呢,却“经冬犹绿林”。

一个“犹”字,充满了赞颂之意。

丹橘经冬犹绿,究竟是由于独得地利呢?还是出乎本性?如果是地利使然,也就不值得赞颂。

所以诗人发问道:难道是由于“地气暖”的缘故吗?先以反诘语一“纵”,又以肯定语“自有岁寒心”一“收”,跌宕生姿,富有波澜。

“岁寒心”,一般是讲松柏的。

《论语。

子罕》:“岁寒然后知松柏之后凋也。

”刘桢《赠从弟》:“岂不罹凝寒,松柏有本性。

”张九龄特地要赞美丹橘和松柏一样具有耐寒的节操,是含有深意的。

汉代《古诗》有一篇《橘柚垂华实》,诗中说橘柚“委身玉盘中,历年冀见食”,表达了作者不为世用的愤懑。

张九龄所说的“可以荐嘉客”,也就是“冀见食”的意思。

感遇古者官师政教出于一,秀民不艺其百亩,则饩于庠序,不有恒业,谓学业。

必有恒产,无旷置也。

周衰官失,道行私习于师儒,于是始有失职之士,孟子所谓尚志者也。

进不得禄享其恒业,退不得耕获其恒产,处世孤危,所由来也。

士与会卿大夫,皆谓爵秩,未有不农不秀之间,可称尚志者也。

孟子所言,正指为官失师分,方有此等品目。

圣贤有志斯世,则有际可公养之仕,三就三去之道,遇合之际,盖难言也。

夫子将之荆,先之以子夏,申之以冉有。

泄柳、申详,无人乎缪公之侧,则不能安其身。

孟子去齐,时子致矜式之言,有客进留行之说。

相需之殷,而相遇之疏,则有介绍旁通,维持调护,时势之出于不得不然者也。

圣贤进也以礼,退也以义,无所撄于外,故自得者全也。

士无恒产,学也禄在其中;非畏其耕之馁,势有不暇及也。

虽然,三月无君,则死无庙祭,生无宴乐,霜露怛心,凄凉相吊,圣贤岂必远于人情哉!君子固穷,枉尺直寻,羞同诡御,非争礼节,盖恐不能全其所自得耳。

古之不遇时者,隐居下位;后世下位,不可以幸致也。

古之不为仕者,躬耕乐道;后世耕地,不可以幸求也。

古人廉退之境,后世竭贪幸之术而求之,犹不得也。

故责古之君子,但欲其明进退之节,不苟慕夫荣利而已。

责后之君子,必具志士沟壑、勇士丧元之守而后可;圣人处遇,固无所谓难易也;大贤以下,必尽责其丧元沟壑而后可,亦人情之难者也。

商鞅浮尝以帝道,贾生详对于鬼神,或致隐几之倦,或逢前席之迎,意各有所为也。

然而或有遇不遇者,商因孝公之所欲,而贾操文帝之所难也。

韩非致慨于《说难》,曼倩托言于谐隐,盖知非学之难,而所以申其学者难也。

然而韩非卒死于说,而曼倩尚畜于俳,何也?一则露锷而遭忌,一则韬锋而幸全也。

故君子不难以学术用天下,而难于所以用其学术之学术。

古今时异势殊,不可不辨也。

古之学术简而易,问其当否而已矣;后之学术曲而难,学术虽当,犹未能用,必有用其学术之学术,而其中又有工拙焉。

身世之遭遇,未责其当否,先责其工拙。

学术当而趋避不工,见摈于当时;工于遇而执持不当,见讥于后世。

感遇①二首张九龄

其一

兰叶春葳蕤②,桂华秋皎洁③。

欣欣此生意,自尔为佳节④。

谁知林栖者⑤,闻风坐相悦⑥。

草木有本心,何求美人折⑦。

【注释】

①九龄《感遇》十二首,本诗第一。

当作于开元二十五年(七三七),因李林甫排斥,贬荆州长史期间。

感遇,因所遭遇而感慨。

初唐陈子昂有《感遇》三十八首,遂相沿成为五古的一种体式,实上承阮籍《咏怀》七十二首。

多用比兴,抒写不平。

②兰:兰草,又名春兰,属兰科。

一说为泽兰,属菊科。

按:泽兰秋花。

因此当指兰草。

葳蕤(wēi ruí):花叶繁盛下垂状。

③桂华:“华”通“花”。

秋桂色黄白,故称皎洁。

④自尔:自然而然地。

尔,词尾。

⑤林栖者:即隐士。

⑥坐:因。

⑦美人:喻君王或权要,屈原《离骚》:“恐美人之迟暮”,即指楚怀王。