课堂观察_走向专业的听评课_崔允漷

- 格式:ppt

- 大小:307.00 KB

- 文档页数:4

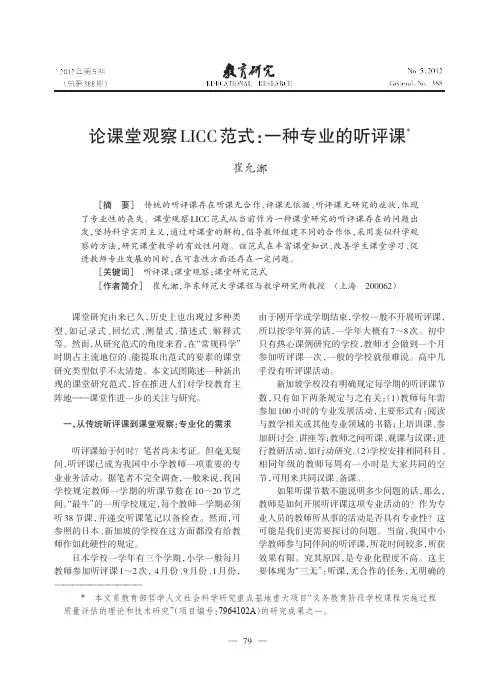

论课堂观察LICC范式:一种专业的听评课*崔允漷[摘要]传统的听评课存在听课无合作、评课无依据、听评课无研究的症状,体现了专业性的丧失。

课堂观察LICC范式从当前作为一种课堂研究的听评课存在的问题出发,坚持科学实用主义,通过对课堂的解构,倡导教师组建不同的合作体,采用类似科学观察的方法,研究课堂教学的有效性问题。

该范式在丰富课堂知识、改善学生课堂学习、促进教师专业发展的同时,在可靠性方面还存在一定问题。

[关键词]听评课;课堂观察;课堂研究范式[作者简介]崔允漷,华东师范大学课程与教学研究所教授(上海200062)课堂研究由来已久,历史上也出现过多种类型,如记录式、回忆式、测量式、描述式、解释式等。

然而,从研究范式的角度来看,在“常规科学”时期占主流地位的、能提取出范式的要素的课堂研究类型似乎不太清楚。

本文试图陈述一种新出现的课堂研究范式,旨在推进人们对学校教育主阵地——课堂作进一步的关注与研究。

一、从传统听评课到课堂观察:专业化的需求听评课始于何时?笔者尚未考证。

但毫无疑问,听评课已成为我国中小学教师一项重要的专业业务活动。

据笔者不完全调查,一般来说,我国学校规定教师一学期的听课节数在10~20节之间。

“最牛”的一所学校规定,每个教师一学期必须听38节课,并递交听课笔记以备检查。

然而,可参照的日本、新加坡的学校在这方面都没有给教师作如此硬性的规定。

日本学校一学年有三个学期,小学一般每月教师参加听评课1~2次,4月份、9月份、1月份,由于刚开学或学期结束,学校一般不开展听评课,所以按学年算的话,一学年大概有7~8次。

初中只有热心课例研究的学校,教师才会做到一个月参加听评课一次,一般的学校就很难说。

高中几乎没有听评课活动。

新加坡学校没有明确规定每学期的听评课节数,只有如下两条规定与之有关:(1)教师每年需参加100小时的专业发展活动,主要形式有:阅读与教学相关或其他专业领域的书籍;上培训课、参加研讨会、讲座等;教师之间听课、观课与议课;进行教研活动,如行动研究。

崔允漷:课堂观察:走向专业的听评课(摘要)听评课就是教师同伴合作研究课堂。

听评课技能是教研员必备的、最重要的技能。

为了提高听评课的效果,教研员必须学习和研究,提高自己听评课的技能水平。

学习本次研修的第六个课题《课堂观察:走向专业的听评课》的关键是学习基于证据的听评课。

需要做好以下三方面的工作。

一、课前准备1.明确听评课的目的,找准观察点,开发评价工具影响课堂教学的质量因素有多种,听评课的目的不同(这里我们以研究型听评课为例),观察点就不同(研究的重点不同,观察点的设置也不同)。

众多的影响课堂教学质量的要素,主要有课程、教师、学生、课堂等4个。

每个要素有5个视角,各个视角可以设置的观察点有如下83个。

(1)课程——教与学的内容课堂是从“课标”出发走向“生活”,实现教育的终极目标。

课程这个要素包括“目标”“内容”“方法”“资源”和“练习”等5个视角,均可从“预设”与“生成”方向去观察,可以设置的观察点有21个。

“目标”这个视角可以设置的观察点有4个:①预设的课时目标(学会、会学、乐学)是什么?怎么样?②课时目标是根据什么(课标、学科、教材、教师、学生)预设的?怎么样?③预设的课时目标在课堂遭遇到怎样的生成问题?生成什么?怎么样?④课时目标的预设和生成矛盾是什么?教师如何解决?怎么样?“内容”这个视角可以设置的观察点有5个:①预设哪些教与学的内容?根据什么(课标、学科、教材、课时、教师、学生)预设的?怎么样?②生成哪些教与学的内容?根据什么生成的?怎么样?③教与学内容突显本学科的主导概念、核心技能、逻辑关系是什么,怎么样?④教与学内容有没有明显的科学性、思想性方面的错误?为什么会产生?⑤教与学内容的容量、新旧知识迁移、重点难点处理、兼顾学生差异等方面怎么样?“方法”这个视角可以设置的观察点有4个:①预设哪些教与学方法(启发、讲授、讨论、活动、探究式)?根据什么预设的?怎么样?②生成哪些教与学方法?根据什么生成的?怎么样?③预设与生成的教与学方法有没有体现本学科的特点?④预设与生成的教与学方法有没有引起学生对本学科学习方法的关注?“资源”这个视角可以设置的观察点有4个:①预设哪些资源(印刷材料、实物与模型、实验、多媒体、人)?意图是什么?②预设资源有没有得到实际利用?利用(对教师、学生)的效果如何?③生成哪些资源?利用的效果如何?④向学生推荐哪些资源?现实性、有效性如何?“练习”这个视角可以设置的观察点有4个:①预设、生成哪些(课堂、课外)练习?怎么布置的?②练习的质和量,发挥怎样的作用?③练习有指导吗?指导的过程、行为、方法、结果如何?怎么样?④在练习和“回归生活”上有哪些探索?怎么样?(2)教师——教师教的技艺教师是课堂教学的组织者、引导者、促进者,他从“课程”出发,以“有效”为目标。

呼唤专业化的听课读崔允漷《课堂观察:走向专业的听评课》后结合我校听课活动想到的马浮亮引言听评课是一个很专业、很细致、很累心的工作,认真的听一节课下来会让你觉得比上一节课累多了!不信?拿课堂提问举一个小例子吧。

老师课上提了一个问题(太常见了),听课教师要思考:在什么环境下提出的这个问题?有提出的必要吗?这个问题的候答时间是多少?这些时间够什么水平的学生给出答案?老师让什么样的学生回答?回答后老师的理答时间是多少?给了其他学生思考这个问题回答是否正确的时间了吗?是学生主动回答这个问题的吗?老师是点名让学生回答问题的吗?这个学生的水平如何?学生这个问题回答是否正确?如果正确,老师怎样肯定的,动作还是语言?老师有没有重复学生的答案?如果重复了为什么?如果学生答错了,老师是如何表述的?如果学生不说话,老师怎么处理?……这样听一节课下来,能不累吗?也许有人说,这是不是太细了?有必要吗?当然有必要,因为教学的大方向上谁都不会犯错误,而优秀的教师就是在细节上显示出他的大家风范的。

我校教学展示月正在如火如荼的进行着,在听课的同时,观察了听课教师的表现,发现很多教师的听课状态不尽如人意。

大多数的教师听课只是存在于听课的表象上,单方面的关注教师的行为分析,任何一个教师都可以评课,认真的寻找着作课教师的优缺点,并加以评价,给出一个枯燥的,没有实质意义的分数。

听课教师的目的大多数很单一,绝大部分是因为要达到学校里要求的听课数量,属于教师要承担的众多任务中的一项而已。

也有部分教师是抱着学习的目的来听课,但是却不知道如何去学习,学习什么!学校里下发了《西青区中学“高校教学”课堂评价表》,这个评价表我个人认为非常专业,但是,给我的感觉它是一个宏观的,方向性的东西,普通的老师使用起来具有一定的难度,可操作性较小。

我们需要量化的,模式化的可以具体操作的东西来指导我们的听评课。

可以将听课的教师分为三类:一类是为了打分评课而进行的听课,即“评课专业户”;一类是为了向优秀教师模仿而进行的听课,即“模仿专业户”;一类是为了完成听课任务而进行的听课,即“听课任务户”,这样的听课会有什么良好的效果呢?所以我们需要专业的听课方法的指导,需要学会课堂观察,从而提高听课的效率。

书名:课堂观察:走向专业的听评课作者:沈毅,崔允漷?着出版社:华东师范大学出版社出版年月:ISBN号:63605内容简介:书中具体包括了:为什么需要建立一种课堂观察的合作体、何为课堂观察的程序、教师如何利用课堂观察框架、进入现场观察要注意哪些问题等内容。

作者简介:沈毅,中学高级教师。

杭州市余杭高级中学校长、党总支书记、兼任余杭信达外国语学校副理事长。

长期致力于教育和学校管理的研究。

崔允漷,教育学博士,华东师范大学课程与教学研究所副所长、课程与教学系教授,全国课程专业委员会副理事长。

浙江临海人。

着有《为了中华民族的复兴,为了每位学生的发展——〈基础教育课程改革纲要(试行)〉解读》、《校本课程开发:理论与实践》等。

精彩书摘:探索通过第一个阶段的研究实践,我们探索了“课堂观察”活动的基本步骤以及实施策略。

在这里,引用一些真实的案例,展示我们的探索历程。

2007年7月,从余杭高级中学回来,政史地组先行一步,开展“课堂教学观察”活动。

实施步骤按照《课堂观察手册》进行:课前会议一课中观察一课后会议。

1.课前策划诊断、组织学习手册,寻找一个适合的“视点”为落实“课堂观察式”听课,政史地组、生化组教师用一周的时间自我培训,学习《课堂观察手册》,并学会对教学行为进行记录和反思,着手设计“课堂观察”记录量表。

一张“记录量表”的设计花了一个星期,内容一减再减。

在反复的修改中,大家体会到,应该把记录课堂上教师做了什么、学生学得怎样作为重点,但我们每个观察者在一节课里一定要有观察重点。

通过讨论,把量表的项目定位为三大块:教学环节、实施过程及教学策略、评议意见(目标落实情况)及建议。

把目标落实与评议意见进行整合,把对学生学习情况的关注,即评议教学过程的实施是否有效,作为观察、思考、分析的重点。

简单来说,以学生学得如何来反思教师设计了什么、做了些什么、效果如何。

2.实施课堂观察,课后对话交流本学期开始进入课堂,各教研组根据本组情况以4人至6人为一组,分成“课程”、“教师”、“学生”和“课堂文化”四个小组分别对课堂进行观察。

课堂观察——走向专业的听评课各位领导老师上午好:受教研室厉老师的委托,今天,我有幸和大家一起交流一个话题,课堂观察---走向专业化的听评课,这个话题也是去年12月初,我们一起在济南学习内容的一次体会和汇报,敬请领导老师们审议,不当之处敬请斧正!在此,感谢厉老师给我的这次学习的机会,预祝本次会议圆满成功!谢谢!一、课堂观察的背景及四个观察维度自从有了课堂教学以来,观察课堂的行为就一直存在。

但是,作为一种科学研究方法的课堂观察至今仍然是“一项被遗漏的教师专业能力”。

课堂观察源于西方的科学主义思潮,作为一种研究课堂的方法,发展于20世纪五六十年代。

典型代表为美国社会心理学家贝尔思(R.F.Bales)于1950年提出的“互动过程分析”理论,其开发了人际互动的12类行为编码,并以此作为课堂中小组讨论的人际互动过程的研究框架。

在某种程度说,贝尔思的研究拉开了比较系统的课堂量化研究的序幕。

而美国课堂研究专家弗兰德斯(N.A.Flanders)于1960年提出,后经他自己不断修正的研究成果“互动分类系统”,即运用一套编码系统(coding system),记录课堂中的师生语言互动,分析、改进教学行为,则标志着现代意义的课堂观察的开始。

课堂观察在我国早已有所介绍,特别是最近几年课堂观察受到了越来越多的学者、一线教师的关注,并呈现出良好的势头。

我们本次学习的依据主要来自崔允漷博士研究的课堂观察,浙江临海人,教育学博士。

崔老师从2005年开始针对听评课“无合作、无证据、无研究”的“去专业化”现象,研究推出了一种新的课堂观察模式。

该模式假设,课堂教学由“学生学习(Learning)”、“教师教学(Instruction)”、“课程性质(Curriculum)”与“课堂文化 (Culture)”四个要素构成。

其中,课堂教学的出发点和归宿是学生的学习,而影响学生学习的主要因素有三个:教师在如何“教”时所呈现的直接行为、该课堂提供了什么性质的课程、情境与人际关系体现了什么样的课堂文化。