高中历史_一轮复习_二轮专题__笔记_非常详细_打印版

- 格式:doc

- 大小:69.00 KB

- 文档页数:12

高三历史二轮复习知识点高三历史二轮复习知识点:内忧外患与中华民族的奋起中国近代史:旧民主主义革命时期(1840—1919年) 、新民主主义革命时期(1919—1949.9)一、列举1840年至1900年间列强的侵华史实。

1、第一次鸦片战争⑴原因:根本原因是:英国要打开中国的市场直接原因是:中国的禁烟运动⑵时间:1840年6月——1842年8月⑶结果:签订中英《南京条约》①中国被迫开放广州、福州、厦门、宁波、上海五处为通商口岸;②割让香港岛给英国;③允许英商进出口货物应缴纳的关税由中英双方协定;(此外通过条约附件,列强还取得了领事裁判权、片面最惠国待遇、居住及租地等特权。

)⑷影响:中国的主权和领土完整遭到破坏;独立发展的道路被迫中断;中国被卷入资本主义世界市场;中国历史进程发生重大转变,开始沦为半殖民地半封建社会2、第二次鸦片战争⑴原因:根本原因是:西方列强为了扩大在华利益,进一步打开中国的市场⑵战争:1856---1860年;英法联合发动; 1860年,列强攻入北京城并洗劫烧毁圆明园。

⑶结果:签订了《天津条约》和《北京条约》。

内容:①增开天津等11个城市为通商口岸;②外国商船可在长江各口岸往来;③外国人可往内地游历、通商、传教;④清政府赔偿英、法军费各800万两白银等⑷影响:①中国殖民地化程度加深;②清政府的权力结构发生变化,设衙门、总税务司、同文馆;③旨在推动王朝中兴的洋务运动兴起;3、甲午中日战争⑴原因:根本原因:日本蓄谋已久(大陆政策)。

导火线:朝鲜东学党起义。

⑵时间:1894----1895年,丰岛海战标志战争爆发。

⑶结果:签订了《马关条约》:①中国割让台湾岛及其附属岛屿、澎湖列岛和辽东半岛给日本;②赔偿日本军费2亿两白银;③开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠;④允许日本在华设厂;⑷影响:①《马关条约》的危害:《马关条约》是继《南京条约》以后危害最深的不平等条约,大大加深了中国半殖民地化程度。

先秦(-前221年)一.朝代更替原始社会(-前2070)奴隶社会:夏(形成)前2070-前1600禹—桀商(发展)前1600-前1046汤—纣都城:殷(今河南安阳)西周(强盛)前1046-前771武王—周幽王都城:镐京(今西安)春秋(瓦解)前770(周平王迁都洛邑)-前476封建社会:战国(确立)前475-前221二.阶段特征:中华文明的起源和奠基三.特征表现政治:国家的建立和初步完善①国家最高权力继承秩序的确立和完善(禅让-王位世袭-嫡长子继承)a.禅让制:原始部落,民主选举从禅让到世袭是社会的重大进步,是社会生产力发展的结果,是历史发展的必然趋势。

b.宗法制: 含义:周人把血缘同政治关系结合起来的一种措施目的:巩固分封制形成的统治秩序,解决贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾。

核心:嫡长子继承制内容:大宗小宗(家族等级政治隶属)作用:①保障各级贵族享受世卿世禄的特权;②有利于凝聚宗族,防止内部纷争,强化王权,把国和家紧密的联系在一起②地方管理制度的产生和发展(内外服制-分封制-郡县制)b.分封制:目的:巩固周王室统治含义:封邦建国,是在保证周王室强大的条件下,将宗族姻亲和功臣分派到各地,广建封国,叫做诸侯国对象:宗族姻亲、功臣、殷商贵族义务:服从周王的政令;承担军事义务;定期朝觐和交纳贡赋;派劳役为王室服务。

诸侯国:鲁齐燕宋(商)卫晋特点:个诸侯国有独立性层层分封,等级森严作用:周人的势力范围不断扩大周王确立了天下共主的地位形成了周王-诸侯-卿-大夫-士的等级序列巩固统治(稳定性和延续性)消极:不利于强化中央,权利尚未实现集中瓦解:生产力的发展,井田制遭到破坏(根本原因)宗法分封的原则遭到破坏;兼并战争;战国各大国不再满足原来的封号,先后改称王。

商周政治特点:权利分散,不集中血缘关系神权和王权结合西周的制度:宗法制(里)宗法制是分封制的纽带和内核,是分封制的基础分封制(表)分封制是宗法制在政治上的体现礼乐制-等级制c.郡县制:商鞅变法确立(背景内容作用)背景:政治:周王室衰微,诸侯争霸,分封宗法制崩溃;经济:井田制瓦解,土地私有出现阶级:地主阶级力量壮大思想:法家思想直接原因:秦国落后,秦孝公要求变法内容:废除世卿世禄制,奖励军功废除井田,奖励耕织建立县制,强化中央集权作用:为秦的统一奠定了物质基础形成了中央集权的雏形。

中国古代农业经济的基本特点(1)经济构成——以种植业为主、家畜饲养业为辅。

(2)生产力发展——借用铁犁、牛耕和不断改良生产工具、生产技术,使精耕细作的农业生产体系日益完善。

长期以来,耕作技术没有革命性的进步。

(3)生产方式——以家庭为单位、将农业和家庭手工业相结合、自给自足、“男耕女织”的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。

(4)土地所有制——以地主土地所有制为主导的土地私有制。

(5)小农是封建国家赋税和徭役的主要承担者。

赋税和徭役繁重,压抑了农民的生产积极性,进而阻碍了农业生产的发展。

全面认识小农经济(1)条件(原因):①封建土地所有制的确立是小农经济出现的前提。

②生产工具的改进和使用,如铁器、牛耕的普与。

③农民自身因素:拥有一定的生产资料,生产积极性提高;努力提高耕作技术,尽可能提高单位面积产量。

④封建政府扶植:采取重农政策,注意减轻农民负担,扶植小农经济。

(2)地位:小农经济是中国封建社会农业生产的基本模式,是中国两千多年来封建社会生存和发展的的经济基础。

(3)特点:①以家庭为生产、生活的基本单位,具有分散性。

②农业和家庭手工业相结合,生产是为了满足自家基本生活的需要和交纳赋税,自给自足,交换少,具有封闭性。

③注重精耕细作,但经营规模小,生产条件简陋,缺乏必要的积累和储备能力和容易满足的社会心态,具有落后性。

但却具有顽强的生命力,在封建经济中始终占主导地位。

④脆弱性:规模小、水平低,易受天灾、战乱、苛政、土地兼并的影响。

(4)评价:A、积极性:①小农经济调动了农民生产的积极性,是推动精耕细作技术发展的的主要动力;②小农经济是封建王朝财政收入的主要来源,关系到封建经济的繁荣和封建政权的安危;③在封建社会形成和发展时期,小农经济基本适应生产力发展的水平,推动了社会经济的发展;④小农经济既是古代中国一切文明成就的基础,又是近代中国落后的原因之一。

B、局限性:①自然经济始终在中国封建经济中占据主导地位。

高中历史一轮复习笔记第1讲一夏商两代的政治制度1.夏朝(1)地位;古代中国第一个国家政权。

建立于公元前2070年。

禹的儿子启把政治权利由“传贤”到“传子”,家天下的局面逐渐形成。

原始社会的禅让制被世袭制所取代。

(2)特点:出现凌驾于社会之上的公共权力和王位世袭制。

2.商朝(1)建立时间:约公元前1600年,商族首领成汤灭夏,建立商王朝。

(2)政治制度——内外服制度【1】王畿,即商王直接统治的地区,中央设相卿士等官职【2】外服:即附属国管辖地区,设侯伯【3】关系:商王控制着联盟的实际权力,与各附属国形成了支配与被支配的关系。

(3)政权特点【1】商王在不同程度上具有分配内服与外服的实际权力,但商王对外服的控制力有限。

【2】商朝弥漫着神权色彩,商王通过垄断神权加以强化王权。

(3)商代政权特点原因【1】思想上受时代的局限,商人崇信各种鬼神【2】生产力不够发达,军事力量不够强大{根本原因}【3】各附属国都有一定的实力,交通不方便。

二西周的政治制度1建立:公元前1046年,周武王西征,灭商建国,史称西周。

2分封制(1)目的;拱卫王室【1】周人的势力范围扩大,巩固了周王室的统治,周王确立了天下共主的地位【2】西周贵族集团形成了周王---诸侯---卿大夫---士的等级序列【3】形成对周王室众星捧月般的政治格局,西周成为一个延续数百年的强国3宗法制(1)目的【1】巩固分封制形成的统治秩序【2】解决贵族之间在权力,财产和土地继承上的矛盾。

(2)内容实行嫡长子继承制,确立严格的大宗小宗体系。

大小宗是相对的,天子是绝对的大宗。

(3)特点不仅是家族等级关系,也是政治隶属关系{贵族政治.血缘政治}(4)作用【1】有利于防止内部纷争,强化王权,“家’’国一体【2】保证了各级贵族在政治上的垄断和特权地位,有利于统治集团内部的稳定和团结。

【3】保障各级贵族能够享受世卿世禄的特权4礼乐制西周的礼乐制是保证分封制.宗法制稳定推行的工具5西周的分封制宗法制礼乐制三者之间的关系(1)分封制是宗法制的政治体现(2)分封制以宗法制为基础和保障(3)宗法制是分封制的内核纽带分封制与宗法制是互为表里,相辅相成的关系(4)西周的礼乐制是保证分封制宗法制稳定推行的工具三中国早期政治制度的特点1以血缘关系为纽带国和家紧密结合在一体2最高统治者尚未实现权利的高度集中四,秦朝中央集权制的确立1背景(1)春秋战国时期宗法分封制日益崩溃,各国竞相变法(2)秦国经过商鞅变法实力强大统一六国建立秦朝{灭六国顺序:韩赵魏楚燕齐}2特征权利的高度集中3内容(1)皇帝制度【1】皇帝独尊【2】皇权至上【3】皇位世袭(2)中央官制三公九卿【1】三公;丞相左右丞相为百官之首,辅佐皇帝处理全国政务御史大夫,是副丞相,掌管律令,图籍,并负责监察百官太尉,协助皇帝管理军务{虚设,军国大权操纵皇帝一人之手}三方既配合又牵制【2】九卿(3)地方制度特点【1】中央垂直管理地方【2】郡县长官一概由皇帝任免调动,不得世袭。

高三历史第一轮复习知识点总结高三历史第一轮复习的知识点主要包括以下几个方面:1. 中国古代历史- 三皇五帝与夏商周:了解三皇五帝的传说,掌握夏商周的建立和演变过程。

- 春秋战国时期:熟悉春秋战国时期的各国兴衰,以及列国纷争、相互侵略的历史事件。

- 秦汉时代:了解秦朝的统一中国、兵马俑等事迹,以及西汉和东汉的政治、经济和社会状况。

- 魏晋南北朝时期:认识三国鼎立、五胡乱华的历史背景和变迁。

- 唐宋时期:熟悉唐朝统一和盛世、宋朝政治和文化的特点。

2. 世界古代历史- 古埃及文明:掌握古埃及的政治制度、宗教信仰和社会状况,了解它对世界文明的影响。

- 古希腊文明:了解希腊城邦的政治制度、哲学、艺术和体育等方面的发展,以及它对罗马文明的影响。

- 古罗马文明:熟悉罗马帝国的统一和分裂、君主制的发展、法律制度和文化状况。

- 古印度文明:了解印度的种姓制度、佛教、摩揭陀王朝等重要内容。

- 古美洲文明:掌握玛雅文明和阿兹特克文明的政治、经济和文化特点。

3. 现代历史- 近代中国历史:熟悉近代中国的鸦片战争、太平天国运动、戊戌变法等重大事件,了解晚清政治和民族工商业的兴起。

- 近代世界历史:了解欧洲资本主义经济、工业革命、殖民地扩张和世界两次大战等重要事件,掌握各国的政治和经济状况。

- 中国现代史:认识中国的新民主主义革命、社会主义改造和社会主义建设,了解改革开放和中国特色社会主义的发展。

在复习这些知识点时,可以结合历史教材、历史辅导书籍和历史题库进行系统学习和练习。

要注重思维的训练,通过解答历史问题、分析历史事件和找出历史事件的原因和结果等方式,提高对历史知识的理解和应用能力。

此外,还要关注历史的时代背景和历史事件的联系,形成全面的历史观。

高二历史第一轮复习的知识点分析要想对教材内容有深刻的理解和掌握,不能纸上谈兵,不能只练唱功不练做功,必须学以致用,将所学知识运用到对实际问题的解决中去,在练习中发现记忆中的盲点和理解中的偏差,从而完善知识结构并逐步培养能力。

小编带来了高二历史第一轮复习的知识点分析,希望能帮助到你!高二历史第一轮复习的知识点分析1一、三教合一1、魏晋南北朝时期的新发展:魏晋南北朝时期,佛教、道教也在民间广为传播。

儒学吸收佛教、道教的精神,有了新的发展。

2、隋朝:儒学家提出“三教合归儒”的主张,又称“三教合一”,主张以儒学为主和并吸收佛教、道教的理论。

3、唐朝:统治者奉行三教并行的政策,即尊道、礼佛、崇儒。

佛教和道教开始挑战儒学的正统地位,儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。

二、程朱理学:1、程朱理学产生的背景原因:(1)统治者支持:长期的混乱,不利于大一统的稳定和巩固,宋代统治者倡导尊儒读经。

(2)儒家学者的努力:展开了复兴儒学、抨击佛道的活动;融合了佛道思想来解释儒家义理,形成了以理为核心的新儒学体系——“理学”。

(3)代表人物:北宋时期的程颢、程颐兄弟和南宋时期的朱熹,成就最为突出,所以“理学”也称为“程朱理学”。

2、程朱理学的内涵:(1)程颢、程颐的思想主张:天理是宇宙万物的本原。

万物只有一个天理,主张先有理而后有物。

这是理学的核心思想。

(2)朱熹的思想主张:朱熹是理学集大成者。

强调理之源在于天理,而天理就是作为道德规范的三纲五常。

强调“存天理,灭人欲”。

3、程朱理学的影响:程朱理学适应了统治阶级的政治需要,有力地维护了封建专制统治。

朱熹编著的《四书章句集注》,成为后世科举考试依据的教科书。

朱熹的学术思想还传播到日本、朝鲜乃至欧洲;在日本和朝鲜,甚至形成“朱子学”学派。

三、陆王心学1、陆九渊的思想主张:把“心”作为宇宙万物的本原,提出“心”就是“理”的主张;强调“宇宙便是吾心,吾心即是真理”,认为天地万物都在心中。

人教版新课标高中历史一轮复习必修二(全套)专题一古代中国经济的基本结构与特点通史概要:本专题主要从古代农业、手工业、商业,以及古代中国的经济政策四个方面介绍古代中国经济。

在初中已经介绍了一些基本史实,在教学中我们需要把握下列重点:一是中国古代农耕技术的发展、土地制度的演变和小农经济的地位;二是中国古代冶金、制瓷、丝织业的发展概况和技术成果;三是中国古代历朝商业发展的表现和特点;四是中国古代明清时期资本主义萌芽产生和缓慢发展的原因及资本主义生产关系的地位。

一古代中国的农业经济课标要求:知道古代中国农业的主要耕作方式和土地制度,了解古代中国农业经济的基本特点。

教学目标:(1)知识与能力:了解中国远古时期,农业就占据了主导经济的地位。

了解古代中国农业的主要耕作方式和生产工具的演进。

了解中国古代赋税和徭役,进而明白古代中国的农民承受的沉重负担。

了解古代中国的土地制度和土地兼并问题。

了解古代中国水利事业在农业经济发展中的重大作用。

通过对课本内容的学习理解古代中国农业占据主导的经济地位的原因,从而锻炼历史分析和历史概括的能力。

通过对主要耕作方式和生产工具的演进的了解,理解工具变革在生产发展中的关键作用,从而培养学生运用唯物主义观点分析问题和解决问题的能力。

(2)过程与方法:学生可以根据教材内容以及教材所提供的历史史料和历史图片,并在教师的指导下,进行大胆想象、数理分析和创新性思维。

并使学生学会用比较法、阅读法、观察法和历史联想法等方法进行历史问题的分析和解决。

(3)情感态度与价值观:通过对本课的学习,使学生知道古代中国有高度发达的农业文明;我们的祖先在生产实践中建造了大量的世界闻名的水利工程,从而增强民族自豪感和自信心,加深对伟大祖国的热爱之情。

教学课时:1.5课时。

重点难点:重点:理解和认识中国古代的土地制度和赋税制度。

难点:理解中国古代依附于土地的两个不同阶级的深层次关系;理解土地集中与农业经济发展和民众暴动的关系;理解生产工具的革新与经济发展的辩证关系。

工业革命★★★★○○○○○关于工业革命的若干内容一、第一次工业革命时间:1765年—1840年(一)背景1、前提:英国资产阶级革命以后,确立了资本主义政治制度,为工业革命提供了政治前提2、资金:通过国内圈地运动及海外的殖民扩张、黑妈贸易、海外贸易积累了大量资金。

3、劳动力:圈地运动使得大批失去土地的农民成为自由劳动力。

4、技术:工场手工业时期积累了大量的技术基础,资产阶级政府对科技的支持和奖励5、市场:英国海外市场的扩大,工场手工业时期的商品生产无法满市场的需要(直接原因)(二)过程:纺织部门→动力→交通运输部门(三)成就:1、开始标志:珍妮机的发明和使用;2、标志性成就:1765年瓦特改良蒸汽机3、完成标志:机器生产取代手工劳动(机器制造机器)(四)特点: 1、发明机器的大都是具有实践经验的工人和技师2、首先发生在英国,以英国为中心缓慢向周边地区扩展3、英国首先完成工业革命,法美其次,德意日俄尚未完成4、工业革命开始于轻工业部门,纺织,机器制造,冶金,采煤,交通运输等部门成为资本主义工业的五大支柱(五)影响:1、大幅度提高了社会生产力,使欧美资产阶级确立了对世界的统治.2、客观上传播了先进的思想和生产方式,改变了世界的面貌。

3、引起资本主义社会的结构变化:迅速壮大了工业资产阶级和无产阶级的力量。

4、促使资本主义世界市场初步形成。

二、第二次工业革命(一)背景:1、科学技术的突飞猛进。

2、第一次工业革命的基础。

(二)表现:电力的广泛应用(显著表现)(三)成就:1、德国人西门子发明发电机;19世纪70年代,实际可用的发电机问世。

2、电动机、电灯、电车、电话、电影放映机等问世,人类进入“电气时代".3、新的交通工具:汽车和飞机(内燃机驱动).(四)特点:1、以科学理论为基础,科学的技术紧密结合,以电力的广泛应用为显著特点.2、多个国家同时并举。

3、与第一次工业革命相交叉。

4、极大地推进了生产力发展,人类进入电气时代。

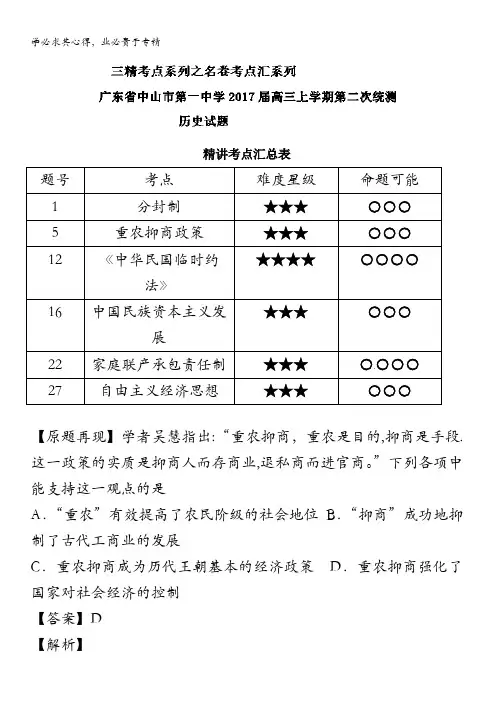

精讲考点汇总表题号考点难度星级命题可能1分封制★★★○○○5重农抑商政策★★★○○○★★★★○○○○12《中华民国临时约法》★★★○○○16中国民族资本主义发展22家庭联产承包责任制★★★○○○○27自由主义经济思想★★★○○○【原题再现】学者吴慧指出:“重农抑商,重农是目的,抑商是手段.这一政策的实质是抑商人而存商业,退私商而进官商。

”下列各项中能支持这一观点的是A.“重农”有效提高了农民阶级的社会地位B.“抑商”成功地抑制了古代工商业的发展C.重农抑商成为历代王朝基本的经济政策D.重农抑商强化了国家对社会经济的控制【答案】D【解析】重农抑商政策★★★○○○关于重农抑商政策的几个问题1。

时间:战国至晚清2。

原因:(1)商业不稳定性及商人流动性大(2)经济上巩固封建小农经济(自然经济)(3)政治上加强中央集权、巩固封建统治(4)思想上法家思想推动(5)阶级上新兴地主阶级需要3.含义:主张重视农业而限制打击工商业的经济思想和政策4。

目的:(1)经济上巩固封建小农经济(自然经济)(2)政治上加强中央集权、巩固封建统治5.历程:朝代历程表现利弊秦国开始实行⑴农业为本业,商业为末业⑵限制经营范围,例盐铁官营⑶重征商税、强制摊派、低价征购⑷贬低商人社会地位、从衣食住行限制商人巩固了小农经济、经济基础,加强了中央集权阻碍了商品经济发展汉继续实行明清继续实行阻碍了商品经济发展,阻碍了资本主义萌芽发展,落后于世界工业文明潮流,阻碍由封建社会向近代社会转型中唐以来松动⑴鼓励海外贸易⑵官商分利政策(阅读P24史实)促进了商品经济繁荣,提高了商人的社会地位,例参加科举考试、榜下捉婿1。

中国古代重农抑商的主要表现(1)统治者反复强调农业为本,商业为末,形成轻视商人的主流价值取向.(2)在土地问题上,采取抑制兼并的政策,防止农民大量破产,稳固农业生产基础.(3)强化户籍管理,限制人口流动。

(4)多方面限制商人和商业活动,通过国家立法、征收重税、国家垄断经营等方式打击商人.2。

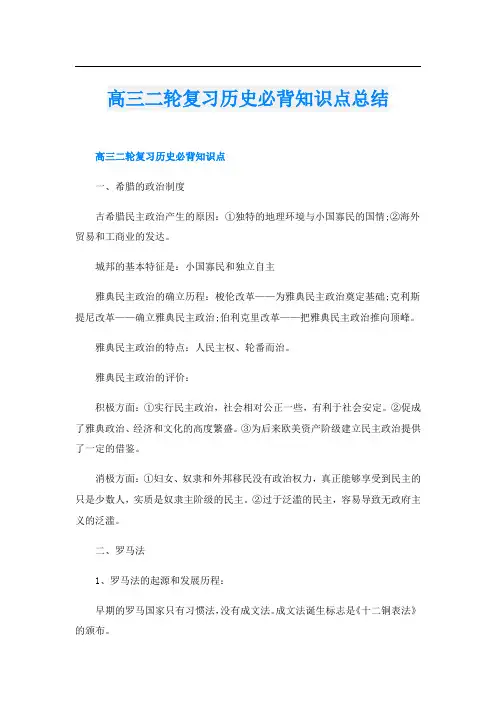

高三二轮复习历史必背知识点总结高三二轮复习历史必背知识点一、希腊的政治制度古希腊民主政治产生的原因:①独特的地理环境与小国寡民的国情;②海外贸易和工商业的发达。

城邦的基本特征是:小国寡民和独立自主雅典民主政治的确立历程:梭伦改革——为雅典民主政治奠定基础;克利斯提尼改革——确立雅典民主政治;伯利克里改革——把雅典民主政治推向顶峰。

雅典民主政治的特点:人民主权、轮番而治。

雅典民主政治的评价:积极方面:①实行民主政治,社会相对公正一些,有利于社会安定。

②促成了雅典政治、经济和文化的高度繁盛。

③为后来欧美资产阶级建立民主政治提供了一定的借鉴。

消极方面:①妇女、奴隶和外邦移民没有政治权力,真正能够享受到民主的只是少数人,实质是奴隶主阶级的民主。

②过于泛滥的民主,容易导致无政府主义的泛滥。

二、罗马法1、罗马法的起源和发展历程:早期的罗马国家只有习惯法,没有成文法。

成文法诞生标志是《十二铜表法》的颁布。

公民法:适用范围仅限于罗马公民,用来调整罗马公民之间的关系的罗马法律,被称为公民法万民法:在古罗马对外扩张的过程中,逐渐形成普遍适用于罗马统治范围内一切自由民的法律,即“万民法”6世纪,《民法大全》标志罗马法体系的最终完成。

2、罗马法的评价积极方面:①罗马法的制定和实施维系了帝国的统治,稳定了社会秩序。

②罗马法是欧洲历史上第一部比较系统完备的法典,极大影响了近代欧美资本主义国家的.立法司法制度;是近代资产阶级反封建的有力武器。

局限性:维护奴隶制度。

高三历史重点知识点一、隋唐的对外交通及对外政策1、对外交通陆路:从长安出发,向东可以到达朝鲜,向西经丝绸之路,可以通往今天的印度、伊朗、阿拉伯以至欧非许多国家。

2、海路:从登州、扬州出发,可以到达今天的韩国、日本;从广州出发,经海上丝绸之路,可以到达波斯湾。

3、对外政策全面开放。

鼓励外商贸易,允许定居、任官、通婚;使节、商人云集。

二、隋唐时期的对外友好交往1、和新罗的友好往来:①唐朝的留学生中,以新罗最多,最著名的是崔致远。

2023高中历史一轮复习必背知识点高中历史一轮必背知识点一、重要政策1.土地革命时期(国共十年对峙时期)政策:打土豪、分田地、废除封建剥削和债务路线:靠贫、联中、限富、保中小、灭地主(1931)作用:农民在经济上政治上翻了身;农民积极参军参战,发展生产2.抗战时期政策:地主减租减息、农民交租交息作用:有利于团结农民、地主一致抗日3.解放战争时期政策:没收地主土地,废除地主土地制度,实行耕者有其田的土地制度,按农村人口平均分配土地路线:靠贫、联中,有步骤有分别地消灭封建剥削土地制度作用:农民分得土地,积极参军、支援前线,成为解放战争胜利的可靠保证4.建国初期政策:废除地主土地所有制,实行农民土地所有制;(与以往不同:保护富农经济)作用:彻底废除了数千年的封建剥削土地制度;解放了农村生产力,为农业发展和国家工业化开辟了道路5.三大改造时期(对农业的改造)政策:采取积极发展稳步前进的方针,实行自愿互利的原则,建立农业生产合作社作用:农民土地私有制转变为土地公有制6.十年探索时期政策:小社并大社(片面追求一大二公)影响:严重损害了农民的利益7.改革开放时期政策:实行家庭联产承包责任制作用:调动了农民生产积极性,解放了农村生产力,推动了农业的发展(注意三化)。

二、中国近代史总结1.时间范围:1840-19492.一个社会形态:半殖民地半封建社会3.两个社会矛盾:民族矛盾、阶级矛盾4.两个革命时期:旧民主主义革命→新民主主义革命5.两个革命任务:反封建反侵略6.三个统治政权:晚清政府→北洋军阀政府→南京国民政府(思考:每个政权统治时期可以分为哪几个小时期)中国现代史总结1.时间范围:1949-90年代2.四个时期:过渡时期→十年探索时期。

三、新中国外交史建国以前的外交政策(1)首次提出革命胜利后的外交政策(同时注意首次提出工业化)(2)《共同纲领》:拥护世界和平与合作,反对侵略和战争(首次以宪法形式提出) 建国初期的外交(1)国际关系的特点:社会主义与资本主义两大阵营对抗;美国对华“三政策”。

高三历史二轮复习知识点高考的每一轮复习都有它重要的意义。

下面是店铺为大家收集整理的高三历史二轮复习知识点,相信这些文字对你会有所帮助的。

高三历史二轮复习知识点(一)三次大分裂:春秋战国、三国两晋南北朝、五代十国辽宋夏金。

四次大统一:秦汉、西晋、隋唐、元明清。

总趋势是国家统一的不断加强和巩固。

国家统一是历史发展的主流和必然结果,分裂是支流和短暂的。

国家统一的因素:①社会生产力的不断发展。

②民族融合和民族凝聚力的逐步加强。

③中央集权制度的建立和发展;统治者注意适时调整统治政策;以汉族为主体的中华文明的吸引力等。

④人民渴望统一。

国家统一的影响:①推动了社会生产力的进步。

②加强了民族融合,促进了各地区间经济文化的交流。

③有利于科技文化教育事业的发展。

等等。

国家分裂的原因:①根本原因是封建经济的分散性。

②统治阶级内部争权夺利的斗争。

③中央集权的削弱和地方割据势力的膨胀。

④少数民族政权的崛起和民族矛盾的激化。

⑤民族融合的不稳定。

⑥生产力水平低下,商品经济发展不充分,没有形成稳定的统一市场等。

分裂时期充满着战争,既有民族间的战争,也有统治阶级内部的内战。

分裂中孕育着统一的因素。

促成统一的因素:①人民反对战争,渴望统一。

②社会经济的发展为统一奠定基础。

③民族融合的加强。

④杰出历史人物的雄才大略。

⑤意识形态对统一所起的积极作用。

国家分裂的影响:①阻碍社会生产力的发展。

②阻碍各地区各民族间经济文化的交流。

③不利于科技文化教育事业的发展。

④每次分裂后建立起来的统一王朝,其民族凝聚力和向心力必然大加强。

高三历史二轮复习知识点(二)封建国家的大统一时期,社会安定、经济繁荣,对外交往更为频繁。

秦汉时期,国力强盛,中国与亚洲各国人民有着密切的经济文化交流。

表现在两汉同朝鲜、日本联系加强;张骞通西域,开辟中西交通的新纪元。

中国同西亚、欧洲的通商关系开始发展起来,中国的丝绸、治铸、水利技术沿“丝绸之路”远播到中亚、罗马和欧洲地区。

高中历史一轮复习方法01对教材进行整合一轮复习是对学过的知识点进行复习,但是高中历史所学过的课程之间是存在联系的,换句话说就是高中历史知识是一专题的形式出现的,所以各位同学在进行高中历史一轮复习时可以先将教材知识进行整理。

使其形成新的模块,减少各位高三需要复习的量。

变相的降低了各位同学的复习难度。

02重点在思维培养上高中历史的学习主要是以学生为主体,提高学生的主动性、积极性。

让学生主动的参与到学习中。

所以在进行高中历史一轮复习时要提高学生的创新意识和实践能力。

高三学生想要提升这一能力,可以对自主命题的试卷的材料题进行自我。

或者是从多个角度分析自己所遇到的问题。

03用多元史观进行复习高中历史大概可以分为:文明史观、全球史观、社会史观、现代史史观等几大类,近几年的高考出题也对这几项内容进行了重点考察,所以各位高三同学在进行高中历史一轮复习时要对所学的历史事件、历史人物、历史现象进行准确的分析和理解可以从不同的角度对其进行分析,理解。

04关注新闻社会中能体现国家意志,被老百姓普遍关注的大事和热点;带有战略性、事关人类社会未来的新价值观的事件也应被各位高三同学所关注,将其与书中的知识点进行结合。

锻炼自己的实际应用能力也是高三同学在一轮复习时应该掌握的内容。

高中历史的出题重点在于考察高三同学的适应能力,重点在于对问题的分析,所以各位同学在进行一轮复习时要从本质上理解所复习的知识点。

在做题训练中全方位的对所问问题进行思考。

并且在训练时要注意速度和准确率的同步提高,不要顾此失彼。

一轮复习帮助各位同学打好基础可以帮助高三同学在进行材料分析时准确的找到所考察的知识点。

高考历史复习攻略1、自己整理历史大事年表比如第一个时间段是“历史开始至公元前221年”,然后把一分为二,左边写中国,右边写外国,然后按照时间顺序把重要事件列出来,然后补充选修书目中的内容。

做好这些以后,中外历史比对题就没什么问题。

因为历史课的课堂学习,容易出现单课知识扎实,体系却不能融会贯通,这样把中外对比列出来,就能很好的对比,也能加深我们在学习时的理解。

农村及城市经济体制改革和对外开放★★★★○○○○经济体制改革指的是按照生产关系一定要适应生产力规律的要求,对不适应社会生产力发展的国民经济管理制度和管理方式进行的改革。

基本目标是把高度集中的计划经济体制改革成为社会主义市场经济体制.一、新中国经济体制改革的内容及特点1.内容(1)中国的经济体制改革首先在农村展开并取得了突破性进展,从1979年开始在农村进行了两步改革.第一步改革的重点是实行家庭联产承包责任制,理顺农民与集体的关系;第二步改革的重点是调整产业结构,大力发展农村商品经济,理顺农民与国家的关系。

(2)中国城市经济体制改革是从进行扩大全民所有制企业经营管理自主权的试点开始的,已经历了两个阶段:第一阶段进行了局部改革试验和探索;第二阶段是全面改革城市经济管理体制。

2.特点(1)以产权制度改革和产权关系调整为核心和主线.(2)以改革旧制度最薄弱或新制度需求最强烈的环节——农业制度为突破口.(3)允许旧体制外产生新体制,即体制增量调整与体制存量调整并行,而且以前者促进后者。

(4)包括政府在内的多元主体联合创新体制,政府扮演重要角色。

(5)从制度变迁的规律和中国实际出发,选择渐进式改革的方式或道路。

二、家庭联产承包责任制实行的原因、特点及实质1.原因(1)人民公社体制超越了生产力发展水平,严重挫伤了农民生产的积极性。

(2)农业生产发展十分缓慢,严重影响了国家的现代化建设。

(3)十一届三中全会确立了改革开放、把工作重点转移到经济建设上来的方针。

(4)家庭联产承包责任制的性质及其实行具有群众基础。

2.特点(1)它以土地等基本生产资料的公有制为前提,坚持了农村的社会主义制度.(2)它把集体统一经营和家庭分散经营有机结合起来,既发挥了集体统一经营的优越性,又调动了农民的生产积极性.(3)它是在党的领导下我国农村经济体制改革的伟大创举。

3.实质农村经济体制改革实质上是对农村生产关系进行的调整,是从根本上解放农村生产力。

高中历史二轮专题笔记高中的历史学习,就像是一场穿越时空的冒险,而二轮复习时做的专题笔记,那可是我这场冒险中的“藏宝图”。

记得二轮复习那会儿,历史老师像是一位神秘的向导,带着我们在历史的长河中穿梭,然后告诉我们:“孩子们,咱们得把这些知识梳理成专题,才能更清晰地看清历史的脉络。

”于是,我的笔记本上就开始了一场“大工程”。

先说中国古代政治制度这个专题吧。

从夏朝的世袭制,到秦朝的三公九卿制,再到隋唐的三省六部制,那密密麻麻的笔记,见证了我与这些制度的“纠缠”。

我在笔记里详细地记录着每个制度的特点、作用,还不忘配上自己的“吐槽”。

比如世袭制,我就写着:“这玩意儿感觉就是拼爹,生得好就能当老大,也不管有没有本事。

”在整理中央集权制度的发展这部分时,我那叫一个认真。

从汉武帝的推恩令,到宋朝的重文轻武,再到明清的君主专制达到顶峰,我一边写一边感叹:“皇帝们为了把权力牢牢握在自己手里,可真是费尽心思啊!”写到明清的内阁和军机处时,我还特意画了个小漫画,把那些大臣们画得愁眉苦脸,旁边写着:“在皇帝眼皮子底下干活,压力山大呀!”世界近现代史的专题笔记更是让我“头疼”又兴奋。

工业革命这部分,我详细地记录了每次工业革命的时间、标志、主要成果和影响。

写着写着,我仿佛看到了那些冒着黑烟的工厂,听到了机器轰鸣的声音。

“这工业革命可真是让世界天翻地覆,人们的生活从此大不一样啦!”对于资本主义制度的建立和发展,我可是下了大功夫。

从英国的资产阶级革命,到美国的独立战争,再到法国大革命,我把每个国家的背景、过程、重要人物都记得清清楚楚。

在笔记的空白处,我还写上了自己的疑问和思考:“为啥法国大革命那么曲折,砍了国王的头还不够,折腾了好多年?”整理二战后的世界格局这部分时,我一边写一边感慨:“这世界变化太快,国家之间的关系也是错综复杂。

”美苏冷战那段,我详细地记录了双方的对峙手段,什么杜鲁门主义、马歇尔计划、北约华约的成立,写得手都酸了。

先秦(-前221年)一.朝代更替原始社会(-前2070)奴隶社会:夏(形成)前2070-前1600禹—桀商(发展)前1600-前1046汤—纣都城:殷(今河南安阳)西周(强盛)前1046-前771武王—周幽王都城:镐京(今西安)春秋(瓦解)前770(周平王迁都洛邑)-前476封建社会:战国(确立)前475-前221二.阶段特征:中华文明的起源和奠基三.特征表现政治:国家的建立和初步完善①国家最高权力继承秩序的确立和完善(禅让-王位世袭-嫡长子继承)a.禅让制:原始部落,民主选举从禅让到世袭是社会的重大进步,是社会生产力发展的结果,是历史发展的必然趋势。

b.宗法制: 含义:周人把血缘同政治关系结合起来的一种措施目的:巩固分封制形成的统治秩序,解决贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾。

核心:嫡长子继承制内容:大宗小宗(家族等级政治隶属)作用:①保障各级贵族享受世卿世禄的特权;②有利于凝聚宗族,防止内部纷争,强化王权,把国和家紧密的联系在一起②地方管理制度的产生和发展(内外服制-分封制-郡县制)b.分封制:目的:巩固周王室统治含义:封邦建国,是在保证周王室强大的条件下,将宗族姻亲和功臣分派到各地,广建封国,叫做诸侯国对象:宗族姻亲、功臣、殷商贵族义务:服从周王的政令;承担军事义务;定期朝觐和交纳贡赋;派劳役为王室服务。

诸侯国:鲁齐燕宋卫晋作用:周人的势力范围不断扩大周王确立了天下共主的地位形成了周王-诸侯-卿-大夫-士的等级序列瓦解:生产力的发展,井田制遭到破坏(根本原因)宗法分封的原则遭到破坏;兼并战争;战国各大国不再满足原来的封号,先后改称王。

c.郡县制:商鞅变法确立(背景内容作用)背景:政治:周王室衰微,诸侯争霸,分封宗法制崩溃;经济:井田制瓦解,土地私有出现阶级:地主阶级力量壮大思想:法家思想直接原因:秦国落后,秦孝公要求变法内容:废除世卿世禄制,奖励军功废除井田,奖励耕织建立县制,强化中央集权作用:为秦的统一奠定了物质基础,形成了中央集权的雏形。

经济:小农经济为主体的农耕经济农业:精耕细作的生产模式生产工具:石器-青铜器-铁力牛耕、水利工程:芍坡-春秋楚淮河都江堰-战国秦长江郑国渠-战国秦关中耕作方式:千耦齐耘(春秋)-个体农耕(战国)-男耕女织的小农经济形态小农经济:产生条件:生产力的发展,铁力牛耕的出现,土地私有制特点:自给自足,农业与家庭手工业相结合分散性:一家一户的个体小生产封闭性:相互之间缺少交往合作落后性:相对简单的生产工具,长期不变的生产技术和容易满足的社会心理状态。

作用:使农民有生产积极性,促进农业生产的发展,后来到明清时期,成为阻碍资本主义萌芽的因素。

土地制度:公有-井田-私有井田制:瓦解的原因:生产力发展荒田变为私田各国的税制改革商鞅变法私有制:地主土地私有制(主导)来源:土地兼并(战国后成为最主要来源)奖励军功公田变为私田君主土地私有自耕农土地私有制手工业:原始:丝织陶器;夏商周:青铜丝织漆器手工业:官营手工业:官府垄断,工匠身份世袭。

春秋战国:冶炼生铁和钢手工业:官营手工业: 世袭—强制劳动—雇募制(唐)特点:原料由官府调拨,产品不入市场,供皇室使用缺乏竞争技术水平高强制劳动作用:为细密分工创造了条件,有利于手工业技艺的提高,促进了手工业的发展。

私营手工业:发展原因:生产力发展、商品经济发展特点:商品投入市场,孕育资本主义萌芽作用:促进手工业发展,商品经济发展,社会进步;家庭手工业:特点:自给自足、分散经营、技术落后影响:稳定小农经济阻碍社会分工,商品经济发展商业:原始:物物交换(原始社会分工出现,生产力发展)商周:商朝时期,职业商人和最早的货币(贝币)已经产生周朝实行“工商食官”政策春秋:私商金属铸币(金银铜)都会(楚都:郢齐都:临淄)战国:重农抑商原因:A生产力水平低B封建社会自给自足的自然经济的必然产物;C是巩固封建统治的需要,税收(小农经济是国家赋税徭役的主要承担者)稳定社会秩序(将农民紧紧束缚在土地上)D商业的不稳定性和商人流通性大的特点与统治者强调中央集权思想矛盾。

过程:战国汉唐宋明清(见必修二)评价:前期:促进了社会经济的发展,巩固了新兴地主阶级政权;保护了农业生产和小农经济,大大促进了农业经济的发展。

后期:影响商品经济发展和资本主义萌芽文化:中华民族传统思想文化基本形成(科技、汉字、文学、艺术、史书、思想)a)科技:A 天文:殷商,日食的最早记载春秋,彗星和哈雷彗星在前613年记载于春秋,最早战国,《甘石星经》B 数学:春秋,九九乘法口诀筹算法C 医学:《黄帝内经》编纂于战国(成书于西汉)扁鹊“望闻问切”四诊疗法D 司南b)汉字:甲骨文(商)-金文(西周)-小篆(战国秦李斯)c)文学:《诗经》孔子从西周到春秋中期诗歌,开现代主义先河,是诗歌形成的重要标志。

楚辞,开浪漫主义之先河。

d)艺术:戏曲:傩戏绘画:新时期时代,岩画战国,帛画《人物龙凤图》e)史书:《春秋》孔子最早的编年体史书《尚书》孔子记载了上古时期的官方文件f) 思想:A 对自然的认识——神秘代表:《周易》《礼记》(反应等级观念)B 春秋战国:百家争鸣——奠定了中国文化的基础背景:社会处于转型中,表现在经济:井田制瓦解,生产力发展,铁力牛耕的出现封建经济迅速发展。

政治:周王室衰微,分封制崩溃,士大夫崛起。

阶级:新兴地主阶级兴起,士阶层的活跃和受重用。

思想文化:科学的兴起,造就了一大批知识渊博的士诸侯国:为富国强兵,而礼贤下士。

代表:孔子老子孟子荀子墨子韩非子孙膑(主张见书)秦汉(前221-220)一.朝代更替秦前221-前207楚汉战争前216-前202 性质:争夺最高统治权的战争西汉前202-8 长安新8-25东汉25-220 洛阳二.阶段特征:中华文明的形成和发展三.特征表现政治:统一的多民族的中央集权国家建立和发展①统一的多民族国家建立秦朝统一:条件:生产力发展的必然趋势长期战乱使人民渴望统一商鞅变法后秦实力最强秦始皇个人招贤纳士秦的外交政策过程:灭六国、北击匈奴修长城、南攻越族(桂林南海象郡)意义:有利于统一多民族国家的建立,封建经济的发展,民族融合。

秦巩固统一:政治:专制主义中央集权经济:统一度量衡、统一货币、车同轨、土地私有文化:书同文、焚书坑儒教育:以吏为师以法为教,愚民政策西汉:发展:汉初与匈奴和亲汉武帝三次反击匈奴(卫青霍去病)汉武帝派张骞出使西域,使中原与西域联系加强②专制主义中央集权制度建立和巩固秦—建立措施(皇帝制三公九卿郡县制考核官吏秦律)西汉—巩固措施(内外朝刺史推恩令郡国并存酎金夺爵赋役之法罢黜百家独尊儒术)东汉—巩固措施(尚书台)经济:小农经济已占据主导地位,精耕细作技术逐渐成熟秦:统一度量衡货币,促进经济的交流和发展汉:农业a.修养生息:原因:民生凋敝指导思想:黄老之学结果:文景之治b.重农抑商:汉高祖:不允许商人购买土地穿丝绸,收取重税汉武帝:均属平准,盐铁官营,算缗告缗c.田庄经济:特点:自给自足,聚族而居,豪强私人武装,强烈的人身依附关系(魏晋南北朝豪强发展为士族)d.租佃制—普遍演变:战国产生,汉代普遍,宋代仅次于自耕农,明清普及全国原因:土地私有土地兼并作用:佃农对地主依附关系减弱,生产自主权提高,生产积极性提高,促进了农业的发展。

e.工具:犁壁二牛抬杠式犁耕耧车(播种工具,提高了播种效率)f.水力:坎儿井漕渠白渠g.技术:轮耕、代田法手工业(西汉)煤作燃料冶铁(东汉)水排鼓风冶铁丝国(东汉)青瓷商业:丝绸之路条件:丝织业发展张骞出使西域,开辟中西交通新纪元汉武帝反击匈奴,接触匈奴威胁西域都护的设置,保证西域往来路线:长安—河西走廊—玉门关、阳关—天山南北—中亚安息(今伊朗)—大秦(罗马帝国)城市繁荣特点:城市中设专门贸易区市坊分开,受政府严格控制政治中心,军事重镇,经济职能不明显主要城市:政治中心:长安洛阳丝绸之路:敦煌、楼兰、龟兹、于阗、莎车、疏勒统一货币:汉代五铢钱(汉武帝—唐高祖)文化思想:儒家思想成为主流秦朝:法家思想是统治思想,文化专制(焚书坑儒)原因:在社会转型之中,新兴地主阶级要采取强制手段确立自己的统治;秦统一后确立专制主义中央集权的需要汉代:汉初黄老之学原因:吸取秦亡的教训(减轻赋税,减少徭役和兵役,减轻刑罚)汉初经济残破百废待兴.内容:治身(养生)治国(无为而无不为既尊重自然规律,反对盲目行动,又发挥人的主观能动性)作用:西汉经济恢复和发展汉武帝罢黜百家独尊儒术原因:黄老之学不能适应强化中央集权的需要;汉武帝要开拓大一统;董仲舒对儒学进行改造、发挥,使其更加适应中央集权的需要。

新儒学理论:(依据《公羊春秋》融合阴阳家、黄老之学及法家思想)天人感应,君权神授(提出统治者应实行仁政)以德为主以刑辅政三纲五常罢黜百家独尊儒术作用:政治史和思想史上的一件大事,有利于巩固大一统国家和稳定统治秩序,儒学在政治上占统治地位,确立了在中国传统文化中国的主流地位。

董仲舒新儒学与春秋战国儒学的关系:继承:仁、礼、德、民本思想发展:天人感应、君权神授、大一统科技A.造纸术:西汉发明,东汉蔡伦改进B.天文学:东汉张衡—浑象仪地动仪地圆说C.数学:《九章算术》标志我国以算筹为计算工具,运用十进制计数系统计算的古代数学体系的形成D.医学:东汉张仲景《伤寒杂病论》奠定了中医学治疗的基础东汉华佗麻沸散五禽戏文艺汉赋:司马相如乐府诗:代表《孔雀东南飞》特点:语言通俗,反映人民生活书法:秦篆汉隶绘画:汉代的帛画盛行,代表:长沙马王堆中的帛画、砖画、石画魏晋南北朝(220-589年)一.朝代更替三国(220-265)魏曹丕洛阳265 司马炎建立西晋都城洛阳(221-263)蜀刘备成都263 魏灭蜀(222-280)吴孙权建业(今南京)280 西晋灭吴,完成短暂统一西晋(265-316)十六国(304-439)—(北魏统一黄河流域439)北朝(439-581)东魏—北齐(灭于北周)西魏—北周(灭于隋)东晋(317-420)建康—南朝(420-589)(宋齐梁陈—灭于隋)隋(581)二.阶段特征:封建国家分裂,民族融合三.特征表现政治①朝代更替频繁②北方战乱多(西晋八王之乱,在黄河洛阳一带),南方相对稳定。

③北魏孝文帝改革:民族融合的典型途径。

背景:⑴北魏统一黄河流域;⑵民族融合;⑶社会矛盾尖锐;⑷柔然强大的威胁。

内容:⑴均田制(赋税制度:租调制)条件:政府能够掌握、支付大批的无主荒地内容:把国家控制的荒地分配给农民,农民向政府交纳租税,承担徭役兵役。

影响:抑制土地兼并。

⑵三长制:内容:废除旧的基层统治机构——宗主都护制,改行三长制;设里长、邻长、党长,即三长;三长直属州郡影响:利于加强中央集权。

⑶整顿吏治:制定俸禄制度,任期考核制⑷迁都洛阳意义:⑴促进了少数民族的封建化;⑵促进了北魏社会的发展,北方出现了魏晋以来空前繁荣的景象;⑶加快了各族人民融合的进程。