中成药温里剂的合理使用

- 格式:docx

- 大小:12.13 KB

- 文档页数:1

中成药的正确使用方法是什么

中成药是以中草药为原料,经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品,包括丸、散、膏、丹各种剂型。

临床反复使用、安全有效、剂型固定,并采取合理工艺制备成质量稳定、可控,经批准依法生产的成方中药制剂。

中成药的使用方法多为内服、外用、注射等。

1.内服

直接服用:合剂、露剂、酒剂、口服液、糖浆等液体制剂一般可直接服用。

送服:片剂、丸剂、胶囊剂、散剂等固体剂型一般均需送服,包括开水送服和药引送服两种。

冲服:颗粒剂、煎膏剂、胶剂等一般用沸水冲开溶化后服用。

另外茶剂用沸水浸泡取汁服用。

调服:散剂用乳汁或糖水调成糊状服用,多用于小儿及吞咽困难者;滴剂加入乳汁或糖水中服用也属于调服方法。

研服:将丸剂、片剂加水调成糊状服用,适用于儿童和吞咽困难者。

对胃有刺激类药物、肠溶片不可用研服法服用。

含化:口含片等可含于口中缓缓溶解,使药物慢慢吸收进入血液或直达患病部位,多用于咽喉病。

2.外用

调敷患处:外用散剂、锭剂等可用清洁水、酒、醋、香油、蛋清等调成或研成糊状,敷于患处。

涂抹患处:水剂、油膏剂可均匀地涂抹于患处。

贴敷:止痛膏、膏药等可贴于皮肤患处。

点敷:口腔溃疡等用药可将药粉蘸至消毒棉签上点药到患处。

滴入:眼膏、滴眼剂、滴耳剂等适用。

坐药:适用于栓剂,将栓剂塞人肛门或阴道的用药方法。

3.注射

注射给药分肌内注射、静脉注射、穴位注射等几种,静脉注射又

有静推和点滴两种方法。

注射用药不宜在家庭医疗中使用。

温里剂组成:以温热性药物为主组成,多为辛温燥热之品,多含有挥发油、生物碱等。

功能主治:具有温中散寒、温中除湿、回阳救逆、益气复脉作用,治疗里寒证。

症状:脘腹冷痛、喜暖倦卧、口淡不渴,或畏寒、肢冷、面色苍白、小便清长、脉沉细而缓,或大汗亡阳、四肢厥冷、脉微欲绝等症状。

药理研究:温里中成药有强心、抗心率失常、抗休克、健胃、驱风、镇吐、镇痛等作用。

注意:本类中成药性热而燥,凡属热证、阴虚证及孕妇应忌用或慎用。

(一)温中散寒剂附子理中丸(片)桂附理中丸黄芪建中丸理中丸(片)温胃舒颗粒(胶囊)小建中颗粒(胶囊、合剂)虚寒胃痛颗粒(胶囊)附子理中丸【组成】附子(制),党参,白术(炒),干姜,甘草。

【功能主治】温中散寒,健胃。

用于脾胃虚寒之呕吐、泄泻、胸满腹胀、消化不良。

【制备方法】以上5味,粉碎成细粉,过筛,混匀,加炼蜜和适量水,泛丸,干燥,制成水蜜丸;或加炼蜜制成大蜜丸。

【用法用量】口服,水蜜丸一次6g,大蜜丸一次1丸,一日2-3次。

【注意】孕妇慎服,湿热泄泻禁服。

【质量控制】(1)显微鉴别干姜、附子、党参、白术、甘草。

(2)薄层色谱鉴别白术。

(3)薄层色谱法限量检查乌头碱。

【药理研究】(1)明显增强小鼠的抗疲劳和耐寒能力。

(2)对醋酸引起的小鼠腹痛有明显的镇痛作用。

(3)对离体肠管的运动状态呈双向调节效应。

【临床应用】胃肠炎吐血、便血、子宫出血消化不良、婴幼儿腹泻风湿性心脏病小建中合剂[药物组成]桂枝、白芍、甘草(蜜炙)、生姜、大枣[功能与主治] 温中补虚,缓急止痛。

用于脾胃虚寒,脘腹疼痛,喜温喜按,嘈杂吞酸,食少;胃及十二指肠溃疡见上述证候者。

[制法] 以上五味,桂枝提取挥发油,蒸馏后的水溶液另器收集;药渣与甘草、大枣加水煎煮二次,每次2 小时,合并煎液,滤过,滤液与蒸馏后的水溶液合并,浓缩至约560ml;白芍、生姜照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(附录ⅠO),用稀乙醇作溶剂,浸渍24小时后进行渗漉,收集漉液,回收乙醇后与上述药液合并,静置,滤过,另加饴糖370g,再浓缩至近1000ml,加入苯甲酸钠3g与桂枝挥发油,调整总量至1000ml,搅匀,即得。

【温里药】中药临床应用笔记温里药也叫驱寒药,主要用于里寒证,药性多辛温,也就是取辛散温通,入脏腑而温里散寒、回阳救逆、温经止痛等作用。

凡是主要入脾胃经的,能温中散寒止痛,可以用于治疗脾胃受寒或者脾胃虚寒证,症状为脘腹冷痛,呕吐泄泻,舌淡苔白等。

主入肺经的,能温肺化饮,治疗寒饮或者肺中寒痰,症状可见痰鸣咳喘,痰白清稀,舌淡苔白滑等。

主入肝经的,能够温肝散寒止痛而治疗肝经受寒导致的少腹冷痛,寒疝作痛或者是厥阴头痛等证。

厥阴头痛就是颠顶痛。

主入肾经的,能温肾助阳而治疗肾阳不足,症状见阳痿宫冷,腰膝冷痛,夜尿频多,滑精遗尿等证。

主入心肾两经的,能温阳通脉而治疗心肾阳虚证,症状见心悸怔忡,畏寒肢冷,小便不利,肢体水肿等。

心肾阳虚如果进一步加重,可以见到亡阳厥逆证,症状可见畏寒蜷卧、汗出神疲、四肢厥逆、脉微欲绝等症状。

这类药也叫做回阳救逆药。

温里药有的还兼有祛风湿散寒、活血、降逆、杀虫等功效,可以用于风寒痹痛、闭经痛经、呕吐呃逆、虫积腹痛等症状。

使用温里药,应该根据不同的症候做适当的配伍。

比如外寒入里,里寒兼表寒的,可以配伍辛温解表药使用。

寒凝经脉、气滞血瘀的,可以配伍行气活血药使用。

寒湿内阻的,可以配伍芳香化湿或者温燥祛湿药使用。

脾湿阳虚的,可以配伍补肾健脾药使用。

亡阳气脱的,应该配伍大补元气的药使用。

温里药多辛热燥烈,容易耗伤阴液,助长火热,因此凡是实热证、阴虚火旺、津血两亏的患者都忌用。

孕妇慎用或者忌用。

有的病人真热假寒,辩证为寒,用热药越来越严重,应该及时停药,重新辩证,改为寒凉药物。

温里药本身都是热性,遇到热天暑天的时候,如果需要使用温里药,应该减量使用。

另外,在现代研究中,温里药一般都不同程度的能够促进胃肠道运动、促消化、止吐、抗溃疡和镇痛、抗炎等作用。

部分药物还有强心、抗心律失常、扩张血管、改善血液循环等作用。

这个抗溃疡和抗炎的作用需要注意,如果是热性的炎症,用温里药必然会加重。

热痛用温里药也会加重,就比如说以前提到过的小鼠镇痛实验,把小鼠放到热铁板上,小鼠脚烫伤就会形成躁动反应,用清热止痛药当然能治疗这种疼痛,如果是换温里药,即便是有止痛作用也会加重小鼠疼痛。

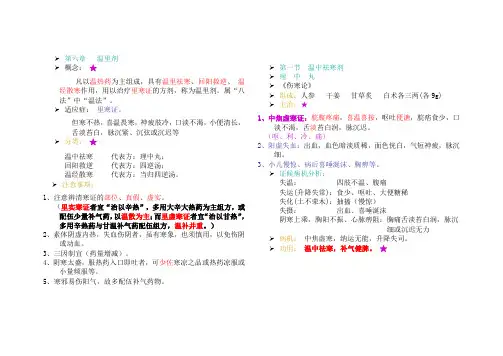

➢第六章温里剂➢概念:★凡以温热药为主组成,具有温里祛寒、回阳救逆、温经散寒作用,用以治疗里寒证的方剂,称为温里剂。

属“八法”中“温法”。

➢适应症:里寒证。

但寒不热,喜温畏寒,神疲肢冷,口淡不渴,小便清长,舌淡苔白,脉沉紧、沉弦或沉迟等➢分类:★温中祛寒代表方:理中丸;回阳救逆代表方:四逆汤;温经散寒代表方:当归四逆汤。

➢注意事项:1、注意辨清寒证的部位、真假、虚实。

(里实寒证者宜“治以辛热”,多用大辛大热药为主组方,或配伍少量补气药,以温散为主;而里虚寒证者宜“治以甘热”,多用辛热药与甘温补气药配伍组方,温补并重。

)2、素体阴虚内热,失血伤阴者,虽有寒象,也须慎用,以免伤阴或动血。

3、三因制宜(药量增减)。

4、阴寒太盛,服热药入口即吐者,可少佐寒凉之品或热药凉服或小量频服等。

5、寒邪易伤阳气,故多配伍补气药物。

➢第一节温中祛寒剂➢理中丸➢《伤寒论》➢组成:人参干姜甘草炙白术各三两(各9g)➢主治:★1、中焦虚寒证:脘腹疼痛,喜温喜按,呕吐便溏,脘痞食少,口淡不渴,舌淡苔白润,脉沉迟。

(呕、利、冷、痛)2、阳虚失血:出血,血色暗淡质稀,面色恍白,气短神疲,脉沉细。

3、小儿慢惊、病后喜唾涎沫、胸痹等。

➢证候病机分析:失温:四肢不温、腹痛失运(升降失常):食少、呕吐、大便糖稀失化(土不荣木):抽搐(慢惊)失摄:出血、喜唾涎沫阴寒上乘,胸阳不振、心脉痹阻:胸痛舌淡苔白润,脉沉细或沉迟无力➢病机:中焦虚寒,纳运无能,升降失司。

➢功用:温中祛寒,补气健脾。

★➢治法与方解:➢特点:★温补并行,以温为主;体现了“辛热甘温法”。

➢服用方法:丸、汤互用。

“蜜和为丸……日三四服,夜二服。

腹中未热,益至三四丸,然不及汤。

”“温服一升,日三服。

服汤后,如食顷,饮热粥一升许,微自温,勿发揭衣被。

”(现代用法:1 蜜丸,日服2-3次,每次9g,温开水送下;2 或作汤剂,用量按原方比例酌定,水煎取汁,分二次温服。

3 服后饮热粥适量。

中成药三种服用法中成药相比中药更方便一些,在服用方法上也相对多一些,可以配伍着喝,也可以单独的服用,下面我们介绍一下中成药的服用方法。

中成药与西药配伍中西药合理配伍,固然可以增强疗效,但因中西药分属两个截然不同的医疗体系,不兼通中西医药知识的医生和患者,切勿盲目将中西药配伍使用,以免引起不良后果。

中成药的服药方法1.内服(1)送服:又称吞服,即用水或药引将成药经口送入体内。

送服药物时,要注意服药的姿势和送药的饮水量,一般以站立服药,饮水量超过100ml为佳。

同时还要注意:大蜜丸宜掰成小块吞服;肠溶片剂整粒吞服,不可压碎;液体药剂宜摇均后服;止咳、润喉的药液服后不必用水送服,使其在咽喉、食管挂一薄层效果更好。

某些疾病若出现服药后呕吐,可先饮生姜汁少许或用生姜片擦舌之后然后服药。

(2)调服:即用糖水、乳汁或温开水将成药调成糊状后服用。

此法适用于小儿和不能吞咽的病人。

散剂直接倒入口中用水送服容易呛入气管,一般宜调成糊状。

为了加快蜜丸、水丸的吸收,也可压碎调成糊状服。

(3)含化系将成药含于口中,使缓缓溶解,再慢慢咽下。

(4)炖服亦称烊化,阿胶等胶剂常用开水或黄酒炖化后服用。

2.外用(1)涂撒患处:即运用外用油膏、外用散剂、药液等成药在洗净患处后涂一薄层。

(2)吹布患处:即用纸卷成直径约2∽3mm的小管,一端挑少许药粉,一端对准耳内、咽喉或牙龈等病灶将成药粉直接吹入。

(3)贴患处:大膏药微热烘软后贴患处,小膏药、橡胶膏直接贴患处或规定部位。

如遇外伤,待询问医生后方可使用。

(4)纳入腔道:是将栓剂按医嘱纳入肛门或阴道的一种外治法。

(5)其他外用方法:尚有滴耳、点眼等。

3.注射注射有皮下、肌肉、静脉、穴位注射之分,按西药注射法要求严格使用。

中成药合理使用实施细则一、背景介绍中成药是指由中药材或中药制剂为主要原料,经炮制、加工或配伍制成的药品。

中成药作为传统中医药的重要组成部分,具有丰富的临床应用经验和疗效。

然而,由于中成药的复杂性和多样性,其合理使用一直是临床医生和患者面临的挑战。

为了规范中成药的使用,提高其疗效和安全性,制定中成药合理使用实施细则是必要的。

二、目的和原则1. 目的:本实施细则的目的是指导医生和患者合理使用中成药,确保其疗效和安全性。

2. 原则:本实施细则制定的原则包括科学性、规范性、可操作性和适应性。

三、中成药的适应症和禁忌症1. 适应症:根据中成药的药理作用和临床应用经验,明确不同中成药的适应症范围,包括病理诊断、症状表现和辅助检查等。

2. 禁忌症:根据中成药的药理作用和患者的病情特点,明确中成药的禁忌症范围,包括疾病类型、病情严重程度、患者年龄和孕妇等。

四、中成药的用法和用量1. 用法:根据中成药的剂型和药理作用,明确不同中成药的用法,包括口服、外用、吸入等。

2. 用量:根据中成药的药理作用、患者的病情特点和体质,明确不同中成药的用量范围,包括每次剂量、每日剂量和疗程等。

五、中成药的药物相互作用和不良反应1. 药物相互作用:根据中成药的药理作用和药代动力学特点,明确中成药与其他药物的相互作用机制和临床意义,包括药物代谢酶的影响、药物排泄的竞争和药物相互增强或减弱等。

2. 不良反应:根据中成药的药理作用和临床应用经验,明确中成药可能引起的不良反应,包括常见不良反应、严重不良反应和过敏反应等。

六、中成药的质量标准和监测1. 质量标准:根据中成药的药理作用和药物成分,明确中成药的质量标准,包括外观、理化性质、含量测定和微生物限度等。

2. 监测:建立中成药的监测体系,定期对市场上销售的中成药进行质量监测,确保中成药的质量符合标准要求。

七、中成药的临床疗效评价建立中成药的临床疗效评价体系,包括临床试验设计、评价指标和统计分析方法等,以科学的方法评价中成药的疗效和安全性。

『经典处方』方剂之温里剂之温中祛寒之理中丸方剂之温里剂之温中祛寒之理中丸理中丸《伤寒论》[组成] 1、2、3、4、人参干姜甘草炙白术各三两(各90g)[用法] 上四味,捣筛,蜜和为丸,如鸡子黄许大(9g)。

以沸汤数合,和一丸,研碎,温服之,日三四服,夜二服。

腹中未热,益至三四丸,然不及汤。

汤法:以四物依两数切,用水八升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。

服汤后,如食顷,饮热粥一升许,微自温,勿发揭衣被(现代用法:上药共研细末,炼蜜为丸,重9g,每次1丸,温开水送服,每日2-3次。

或作汤剂,水煎服,用量按原方比例酌减)。

[功用] 温中祛寒,补气健脾。

[主治]1.脾胃虚寒证。

脘腹绵绵作痛,喜温喜按,呕吐,大便稀溏,脘痞食少,畏寒肢冷,口不渴,舌淡苔白润,脉沉细或沉迟无力。

2.阳虚失血证。

便血、吐血、衄血或崩漏等,血色暗淡,质清稀。

3.脾胃虚寒所致的胸痹;或病后多涎唾;或小儿慢惊等。

[方解] 理中丸所治诸证皆由脾胃虚寒所致。

中阳不足,寒从中生,阳虚失温,寒性凝滞,故畏寒肢冷、脘腹绵绵作痛、喜温喜按;脾主运化而升清,胃主受纳而降浊,今脾胃虚寒,纳运升降失常,故脘痞食少、呕吐、便溏;舌淡苔白润,口不渴,脉沉细或沉迟无力皆为虚寒之象。

治宜温中祛寒,益气健脾。

君药干姜,大辛大热,温脾阳,祛寒邪,扶阳抑阴。

臣药人参,性味甘温,补气健脾。

君臣相配,温中健脾。

佐药白术甘温苦燥,健脾燥湿,脾为湿土,虚则易生湿浊。

佐使药甘草与诸药等量,作用为:一、合参、术以助益气健脾;二、缓急止痛;三、调和药性。

纵观全方,温补并用,以温为主,温中阳,益脾气,助运化,故曰“理中”。

阳虚失血,无论吐、衄或便血、崩漏,但见面色晄白、气短神疲、脉细或虚大无力,是阳气虚弱,脾不统血所致,以本方加减治疗。

胸痹一病,总由上焦阳气不足,阴寒之邪上乘,胸中之气痹阻所致。

若心中痞坚,逆气上冲心胸,是中焦阳虚,又有痰饮上犯所致。

可用本方温中祛寒,益气健脾,使中焦气旺,则上焦之气开发,逆气可平,胸痹可愈。

中药“温里药”药性功效及使用注意事项凡以温里祛寒为主要功效,常用以治疗里寒证的药物,称温里药,又名祛寒药。

一、温里药的性味功效本类药物味辛而性温热,辛能散、行,温能通,善走脏腑而能温里祛寒、温经正痛,故可用治里寒证,尤以里寒实证为主,即《内经》所谓“寒者热之”、《神农本章经》“疗寒以热药”之意。

个别药物尚能助阳、回阳,用以治疗虚寒证,亡阳证。

现代药理研究证明,温里药一般具有不同程度的镇静、镇痛、健胃、祛风、抗血栓形成、抗溃疡、抗腹泻、抗凝、抗血小板聚集、抗缺氧、扩张血管等作用,部分药物还有强心、抗休克抗惊厥、调节胃肠运动、促进胆汁分泌等作用。

二、温里药的主要作用温里药因其主要归经的不同而有多种效用。

1.主人脾胃经者,能温中散寒止痛,可用治外寒入侵,直中脾胃或脾胃虚寒证,症见脘腹冷痛、呕吐泄泻、舌淡苔白或伴有神疲乏力、四肢倦息、饮食不振等。

2.主入肺经者,能温肺化饮,用治肺寒痰饮证,症见痰鸣咳喘、痰白清稀、舌淡苔白滑等。

3.主入肝经者,能暖肝散寒止痛,用治寒侵肝经的少腹痛、寒庙腹痛或厥阴头痛等。

4.主人肾经者,能温肾助阳,用治肾阳不足证,症见阳痿宫冷、腰膝冷痛、夜尿频多、滑精遗尿等。

5.主入心肾二经者,能温阳通脉,用治心肾阳虚证,症见心悸忡、畏寒肢冷、小便不利、肢体浮肿等;或回阳救逆,用治亡阳厥逆,症见畏寒倦卧、汗出神疲、四肢厥逆、脉微欲绝等。

三、温里药应视不同证候适当配伍使用温里药应根据不同证候作适当配伍。

1.若外寒已入里,表寒仍未解者,当与辛温解表药同用。

2.寒凝经脉、气滞血瘀者,配以行气活血药。

3.寒湿内阻,宜配芳香化湿或温燥祛湿药。

4.脾肾阳虚者,宜配温补脾肾药。

5.亡阳气脱者,宜与大补元气药同用。

四、温里药使用注意事项1.本类药物多辛热燥烈,易伤阴动火,故天气炎热时或素体火旺者当减少用量。

2.热伏于里,热深厥深,真热假寒证当禁用。

3.凡实热证、阴虚火旺、津血亏虚者忌用。

4.孕妇慎用。

五、常见温里药主要有附子、干姜、肉桂、吴茱萸、小茴香、八角茴香、丁香、高良姜、红豆蔻、花椒、胡椒、荜茇、荜澄茄等。

中成药温里剂的合理使用

温里剂是以制附子、干姜、肉桂、吴茱萸、小茴香、高良姜等药物为主组成,具有温里助阳、散寒通脉等作用,用以治疗里寒证的中成药。

温里剂分为温中祛寒、回阳救逆、温经散寒三大类。

临床以畏寒肢凉、喜温蜷卧、面色苍白、口淡不渴、小便清长、脉沉迟或缓为辨证要点。

临床可用于治疗慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、胃肠痉挛、末梢循环障碍、血栓闭塞性脉管炎、风湿性关节炎等见上述症状者。

1.温中祛寒剂适用于中焦虚寒证。

症见脘腹疼痛、呕恶下利、不思饮食、肢体倦怠、手足不温、口淡不渴、舌苔白滑、脉沉细或沉迟等。

例如附子理中丸(片)、黄芪建中丸。

2.回阳救逆剂适用于阳气衰微,阴寒内盛,甚至阴盛格阳或戴阳的危重病证。

症见四肢厥逆、恶寒蜷卧、呕吐腹痛、下利清谷、精神萎靡、脉沉细或沉微等。

例如参附注射液。

3.温经散寒剂适用于寒凝经脉证。

症见手足厥寒,或肢体疼痛,或发阴疽等。

例如小金丸、代温灸膏。

注意事项:(1)凡实热证、素体阴虚内热、失血伤阴者不宜用;(2)孕妇及气候炎热时慎用。