康德的主要哲学思想 康德哲学的主要观点

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:7

康德哲学的主要观点在康德所处的时代,欧洲哲学思想主要有两种重要理论:由洛克、休谟等人发展出来的经验主义,以及笛卡儿等人的理性主义。

经验主义者认为人类对世界的认识与知识来源于人的经验,而理性主义者则认为人类的知识来自于人自身的理性。

而康德则在一定程度上接合了两者的观点。

康德认为知识是人类同时透过感官与理性得到的。

经验对知识的产生是必要的,但不是唯一的要素。

把经验转换为知识,就需要理性(康德与亚里士多德一样,将这种理性称为“范畴”),而理性则是天赋的。

人类通过范畴的框架来获得外界的经验,没有范畴就无法感知世界。

因此范畴与经验一样,是获得知识的必要条件。

但人类的范畴中也有一些可以改变人类对世界的观念的因素,他意识到,事物本身与人所看到的事物是不同的,人永远无法确知事物的真正面貌。

在《纯粹理性批判》一书中康德指出,没有人可以相象一个存在于没有时间与空间的世界中的物体,因此他强调没有时间与空间,经验就是不可能的,这两者先于一切。

此外康德也认为经验必需来自于心灵以外。

也就是说,一个人可以感知、理解他周围的世界,但永远无法感知、理解自己本身,因为知识的产生需要时间、空间与范畴三个要件。

在因果律方面,康德也推翻了休谟的观点。

休谟认为因果律并不存在,人类只是由于习惯才认为两个现象之间有关联。

也就是说,我们只能感知白球与黑球的运动,但却无法感知白球导致黑球移动的肇因。

正是因为我们无法感知因果律本身,所以休谟认为我们无法证明因果律的存在。

但是康德认为因果律是人类理性的结果,康德赞同休谟认为因果律不来自于经验,但他相信可以证明自然法则,因为自然法则就是人类认知的法则。

因果律其实就是人类理性的表现。

伦理学方面,康德否定意志受外因支配的说法,而是认为意志为自己立法,人类辨别是非的能力是与生俱来的,而不是从后天获得。

这套自然法则是无上命令,适用于所有情况,是普遍性的道德准则。

康德认为真正的道德行为是纯粹基于义务而做的行为,而为实现某一个个人功利目的而做事情就不能被认为是道德的行为。

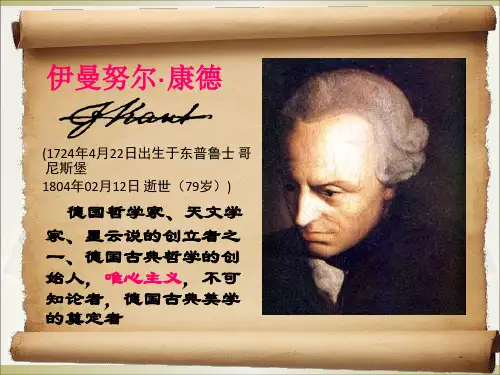

康德的启蒙理性主义哲学康德(Immanuel Kant)是18世纪德国哲学家,被认为是现代哲学的最重要人物之一。

他的哲学理论系统涵盖了伦理学、政治哲学、形而上学、知识论等领域。

而他最为重要的贡献之一就是他的启蒙理性主义哲学。

启蒙运动是西欧18世纪时期由独立思想家、科学家、哲学家领导的一场社会文化运动。

启蒙运动反对传统权威主义,倡导自我思考、科学理性和人类进步。

康德的哲学体系中正是包含了这些核心元素。

康德对于理性的关注和重视,并不是希望理性成为人类行为中唯一的指引。

他认为,理性和经验应该相得益彰,人类通过不断的经验和实践才能够逐步认识到真实的事物,理性只是辅助认识的工具。

同时,他也认为理性具有普适性,而且是具体实践的条件。

只有通过理性,人们才能够得到客观的知识,判别真伪,减少错误。

在康德看来,哲学的核心问题在于如何确立知识的可靠性和确定性。

他提出了“批判哲学”的理论体系,对认识论做出了深刻探讨。

康德认为,人类的认识过程是由经验和理性两个因素共同作用的结果,人类对于外物的知觉需要通过感觉和经验得到。

但是,感觉和经验本身是不具有普遍性和必然性的,只有理性才能够将这些经验进行系统的组织和分析,进而得出合理的结论。

所以,康德提出了两种认识形态:一是感性认识,它来源于感觉和经验;二是概念性认识,它源于理性的自觉活动,是通过思维建构的。

在康德看来,人类最根本的问题在于如何抵制不断侵入人类思想的偏见和迷信,确保我们的认识体系始终在一个可靠、科学、合理的轨道上。

这就需要人类对于自身认知的机制和限制有一个深刻的认识。

他的主张是,由于先验的认识结构和条件,人类对于外部世界的认知具有一定的局限性,因此,认识仅仅是“我们自身关于外部世界的一种表达形式,而非外部世界的真实本质”。

这也就表明了康德哲学的主要观点——认识的源头在于人类自身,或者说是“先验认识”,只有确立了这些先验认识,才能够在外部社会经验的基础上得出科学的结论。

哲学史中的康德哲学主体性思想/****************************************************************************/亲爱的朋友,您好,此文档为我站的宣传信息,若需查看部分资料或者购买此套资料,请联系我们的客服或登陆我们的网站--3A学习网万分感谢您对我站的关注与支持!!!/****************************************************************************/不同凡响的声音标志着主体性思想在古代哲学中的闪光,传统西方哲学的主体性原则便显著地萌发于此二人的思想当中。

直接把人作为其哲学关注的第一人是普罗泰戈拉,其名言是“人是万物的尺度。

是存在者存在的尺度,也是不存在者不存在的尺度。

”⑦在传统的宗教和神谕面前,表达了希腊人对自我的肯定,而且对古希腊哲学来说,这一思想则意味着一个新的思维向度—主体向度的引进,所以,黑格尔说:“这是一个伟大的命题,它的意思一方面是说,要把思维认作被规定的东西,有内容的东西;另一方面思维也同样是能规定、能提供内容的东西,这个普遍规定就是尺度,。

《古希11#罗马哲学》,三联书店1957年版,第175页。

必《古希腊罗马哲学》,三联书店1957年版,第133页。

哲学史中的康德哲学主体性思想就是衡量一切事物的价值、准绳。

”①此前的古希腊哲学,都热衷于在外部世界寻找始基和本原,体现了古希腊早期哲学家对世界统一性和确定性的根据的追求。

对永恒无限和绝对的追求。

他们的问题是哲学的,其思考方法却是对象性的经验思维的方法,将原本超现象的本体重新拉回现象界,使本应是唯一的“始基”在人们的不同经验中被多元化。

普罗泰戈拉的思想不考虑世界的本原是什么,而是以人的感觉作为评判事物的标准和根据。

“事物对于你就是它向你呈现的样子,对于我就是它向我呈现的样子……风对于感觉冷的人是冷的,对于感觉不冷的人是不冷的。

康德的主要哲学思想康德哲学的主要观点康德的一生对知识的探索可以以1770年为标志分为前期和后期两个阶段,前期主要研究自然科学,后期则主要研究哲学。

以下是小编精心整理的康德的主要哲学思想的相关资料,希望对你有帮助!康德的主要哲学思想康德的一生对知识的探索可以以1770年为标志分为前期和后期两个阶段,前期主要研究自然科学,后期则主要研究哲学。

前期的主要成果有1755年发表的《自然通史和天体论》,其中提出了太阳系起源的星云假说。

在后期从1781年开始的9年里,康德出版了一系列涉及领域广阔、有独创性的伟大著作,给当时的哲学思想带来了一场革命,它们包括《纯粹理性批判》、《实践理性批判》和《判断力批判》。

”三大批判”的出版标志着康德哲学体系的完成。

哲学方面伊曼努尔·康德提出了三大批判,即《纯粹理性批判》、《实践理性批判》和《判断力批判》。

《纯粹理性批判》要回答的问题是:我们能知道什么?康德的回答是:我们只能知道自然科学让我们认识到的东西,哲学除了能帮助我们澄清使知识成为可能的必要条件,就没有什么更多的用处了,自从柏拉图以来的康德把这个问题彻底给颠倒了。

在此之前,人们让认识向外部事物看齐,而康德说,如果我们颠倒一下,让事物向我们的认识看齐,该会如何?康德把这一思维方法与哥白尼的”日心说”相比较:哥白尼以前,人们认为一切星球围着我们地球转,哥白尼却说,我们地球是在围着其它星球转。

《实践理性批判》是康德的前一部著作《纯粹理性批判》的归宿和目的。

所谓”实践理性”,是指实践主体的意志,对于实践理性的”批判”,就是要考察那规定道德行为的”意志”的本质以及它们遵循的原则。

全书包括”纯粹实践理性的原理论”和”纯粹实践理性的方法论”两大部分。

该书的重要理论意义在于,它把人的主体性问题突出出来,强调了人格的尊严与崇高,表现了强烈的人本主义精神。

《判断力批判》要回答的问题是:我们可以抱有什么希望?康德给出的答案是:如果要真正能做到有道德,我就必须假设有上帝的存在,假设生命结束后并不是一切都结束了。

康德的主要观点

康德是西方哲学史上一位重要的思想家,他的主要贡献在于建立了一种以纯粹理性为基础的哲学体系,并以此回应了早期现代哲学的一系列问题。

他的主要观点可以概括如下:

1. 纯粹理性的存在:康德认为,人类具有一种超越经验的纯粹理性存在,它不受经验的限制,可以引导我们认识世界的本质和规律。

2. 理性的限制:康德认为,尽管纯粹理性具有重要的认识能力,但它也受到自身的局限性和限制性的限制。

这意味着我们不能依靠纯粹理性来认识一些特定的事物或领域,例如神秘、道德和美学等领域。

3. 经验和悟性的结合:康德认为,理性和经验应该相互结合,才能达到真正的认识。

他强调了悟性和经验的重要性,认为它们可以互补,帮助我们发现世界的本质和规律。

4. 伦理学的重要性:康德的伦理学是他哲学体系的一部分,他认为人类的目的是实现普遍的道德法则,这些法则不仅适用于个人,还适用于整个社会和人类的未来。

5. 自由意志的重要性:康德强调了自由意志的重要性,认为人类的行动应该是自由和自主的,而不是被外部力量所控制。

他还认为,自由意志是理性的表现,只有通过自由意志的行动,我们才能实现真正的道德和自我实现。

总之,康德的主要观点涉及到知识论、伦理学和哲学体系,他的思想对现代哲学和人类思考方式产生了深远的影响。

- 1 -。

康德的主要哲学观点

康德(Immanuel Kant)是18世纪德国哲学家,他对伦理学、认识论和形而上学等领域做出了重要的贡献。

以下是康德的主要哲学观点:

1.两个世界的区分:康德提出了"两个世界"的区分,即"现象世界"和"物自体世界"。

现象世界是我们感知和经验的世界,受到我们主观认识的限制;而物自体世界是超越我们经验能力的事物本质所在。

2.纯粹理性批判:康德在《纯粹理性批判》中试图解决哲学的根本问题,探讨我们对于认识和理性的界限。

他认为,人类认识的能力受到先天的概念和形式的限制,我们只能通过这些概念和形式来理解世界。

3.义务论伦理学:康德提出了基于义务的伦理学,强调道德行为应该基于理性原则而非感性的欲望。

他的道德理论以"行为的普遍化原则"为核心,即我们应该根据我们的行为是否能够成为普遍法则来判断其道德性。

4.经验与概念的关系:康德认为,我们的经验是通过感觉材料与我们内在的概念和判断相结合而构建的。

他强调了理性的作用,并主张我们的认识不仅依赖于感性经验,还需要理性的活动。

5.美学与审美判断:康德对审美领域进行了研究,提出了"审美判断力"的概念。

他认为,审美判断是主观的,但又具有普遍性和必然性,它是基于一种对客体的无目的欣赏和纯粹感性的经验。

这些是康德哲学中的一些重要观点,他的思想对于后世哲学和其他领域产生了广泛的影响。

1/ 1。

康德的哲学观一、康德哲学产生的背景1. 启蒙运动的影响- 在康德所处的时代,启蒙运动蓬勃发展。

启蒙运动强调理性、自由、平等和科学知识的重要性。

康德深受这种思潮的影响,他试图为知识、道德和审美等领域建立起基于理性的坚实基础。

例如,启蒙运动倡导人们运用自己的理性去摆脱迷信和无知,康德的哲学也是对人类理性能力的深入探索,他要回答人类理性在认识世界、规范道德等方面的界限和作用等问题。

2. 近代科学发展的推动- 牛顿物理学等近代科学取得了巨大成就。

牛顿对物理世界的机械论解释给当时的哲学思考带来了深刻影响。

康德一方面接受了科学所揭示的自然规律的有效性,但另一方面也意识到科学知识的局限性以及哲学需要对科学知识的基础进行反思。

例如,牛顿物理学描述了物体的运动规律,但康德思考的是人类如何能够认识这些规律,人类的认识结构与这些科学知识之间的关系等。

3. 哲学传统的传承与挑战- 康德之前的哲学有经验论和唯理论两大传统。

经验论如洛克、休谟等强调经验是知识的来源,而唯理论如笛卡尔、莱布尼茨等强调理性的先天作用。

经验论发展到休谟时,对因果关系等重要概念提出了怀疑论的挑战,认为因果关系只是习惯性的联想,而非必然的联系。

这一观点促使康德思考如何在克服怀疑论的同时,综合经验论和唯理论的合理之处。

二、康德的认识论1. 感性直观- 康德认为知识始于感性直观。

感性是我们接受外部世界刺激的能力。

例如,我们通过感官(如眼睛看、耳朵听等)接收到外部事物的表象。

他提出了时空作为感性直观的先天形式。

时空不是从经验中抽象出来的,而是我们感知外部事物的先天条件。

我们看到一个物体在空间中存在,并且在时间中持续,这种时空的感知是先于我们对物体具体属性(如颜色、质地等)的感知的。

2. 知性范畴- 知性是对感性直观提供的材料进行思维的能力。

康德提出了十二对知性范畴,如因果性、实体性等。

这些范畴是先天的概念形式,它们对感性材料进行整理和综合,从而形成知识。

例如,当我们看到一个事件总是伴随着另一个事件发生时,我们运用因果性范畴来理解这种关系,认为前者是后者的原因。

康德哲学思想综述在康德所处的时代,欧洲哲学思想主要有两种重要理论:由洛克、休谟等人发展出来的经验主义,以及笛卡儿等人的理性主义。

经验主义者认为人类对世界的认识与知识来源于人的经验,而理性主义者则认为人类的知识来自于人自身的理性。

而康德则在一定程度上接合了两者的观点。

康德认为知识是人类同时透过感官与理性得到的。

经验对知识的产生是必要的,但不是唯一的要素。

把经验转换为知识,就需要理性(康德与亚里士多德一样,将这种理性称为“范畴”),而理性则是天赋的。

人类通过范畴的框架来获得外界的经验,没有范畴就无法感知世界。

因此范畴与经验一样,是获得知识的必要条件。

但人类的范畴中也有一些可以改变人类对世界的观念的因素,他意识到,事物本身与人所看到的事物是不同的,人永远无法确知事物的真正面貌。

在《纯粹理性批判》一书中康德指出,没有人可以相象一个存在于没有时间与空间的世界中的物体,因此他强调没有时间与空间,经验就是不可能的,这两者先于一切。

此外康德也认为经验必需来自于心灵以外。

也就是说,一个人可以感知、理解他周围的世界,但永远无法感知、理解自己本身,因为知识的产生需要时间、空间与范畴三个要件。

在因果律方面,康德也推翻了休谟的观点。

休谟认为因果律并不存在,人类只是由于习惯才认为两个现象之间有关联。

也就是说,我们只能感知白球与黑球的运动,但却无法感知白球导致黑球移动的肇因。

正是因为我们无法感知因果律本身,所以休谟认为我们无法证明因果律的存在。

但是康德认为因果律是人类理性的结果,康德赞同休谟认为因果律不来自于经验,但他相信可以证明自然法则,因为自然法则就是人类认知的法则。

因果律其实就是人类理性的表现。

伦理学方面,康德否定意志受外因支配的说法,而是认为意志为自己立法,人类辨别是非的能力是与生俱来的,而不是从后天获得。

康德主义的三个学派简述

康德主义是以德国哲学家康德(Immanuel Kant)的理论为基础的一种哲学学派。

康德主义的三个学派是形而上学的康德主义、伦理学的康德主义和美学的康德主义。

1. 形而上学的康德主义:形而上学的康德主义强调康德哲学中的形而上学思想。

康德认为,我们无法真正认识事物的本质,因为我们的认识受到我们的感知和理性能力的限制。

他提出了“现象界”和“物自体界”的区分,认为我们只能通过现象界来认识事物,而无法直接认识物自体界。

形而上学的康德主义强调我们只能对于现象界进行研究和认识,而对于物自体界的本质则是不可知的。

2. 伦理学的康德主义:伦理学的康德主义以康德的道德哲学为核心。

康德提出了道义的普遍法则——“行为应当根据一种普遍法则进行”,这种普遍法则即所谓的“普遍化原则”。

他强调道德的行动应该是基于普遍化原则,而不是出于自身的欲望或个人意愿。

伦理学的康德主义认为道德行为不应该被动机和后果所决定,而应该根据普遍法则来进行判断。

3. 美学的康德主义:美学的康德主义强调康德对于艺术和美学的观点。

康德认为艺术是通过对于感性经验的共鸣来传达普遍的美感。

他提出了审美规律的概念,认为审美规律是一种超越个体主观感受的客观准则。

美学的康德主义强调艺术品应该具有普遍性和共鸣性,并通过审美规律引发观众的审美感受。

这三个学派形成了康德主义的核心思想,并在不同领域对于康德的哲学进行了深入的探讨和应用。

康德的批判哲学:康德哲学的主要观点康德的哲学思想可以分为两个时期:前批判时期和批判时期。

以下是小编精心整理的康德的批判哲学的相关资料,希望对你有帮助!康德的批判哲学康德的哲学思想可以分为两个时期:前批判时期和批判时期。

以1770年为界,在此之前,康德研究的兴趣和重点主要在自然科学。

在这期间,他提出了与当时占统治地位的宇宙不变论相对立的宇宙发展论,从而形成了他自己带有唯物论和辩证法倾向的新自然观。

这体现在他的两个假设中。

第一个是“潮汐假设”,他认为由月亮引力引起的定时涨落的潮汐现象所带来的海水与地表的摩擦会导致地球的自转速度变慢,这个假说为后来的自然科学所证实。

其哲学意义在于它表明包括地球在内的一切天体都有其自身的变化,发展和灭亡的过程。

第二个是“星云假说”,又称“康德――拉普拉斯星云假说”。

他认为宇宙间到处充满着物质和精神,物质和精神成反比,物质的力量是引力,精神的力量是理性。

由于地球处在太阳系中间的位置,故人类拥有一定程度的理性,但没有完全纯粹的理性。

这种关于理性的思辨虽然在现在看来是不很科学的,但他的星云假说第一次沉重地打击了宇宙不变论的形而上学自然观。

康德从发展的观点出发,把宇宙看成是一个在时间上运动变化和发展的过程。

康德的星云假说不仅推动了自然科学的发展,而且奠定了新的辩证自然观的基础。

对此,恩格斯给予了很高的评价。

这年的8月,康德发表了他的教授论文《论感性世界和理智世界的形式和原则》.。

这是康德哲学思想分界的标志。

康德在前批判时期的哲学思想经历了从唯理论到批判唯理论的转变。

他接受的是莱布尼茨――沃尔夫哲学体系的教育。

接受了唯理论把天赋理性置于经验之先的基本立场。

在不断的思考和探索过程中,他在接受牛顿物理学的同时也认识到经验的重要性。

并由此而接受了经验论对传统形而上学和唯理论的批判,但他最终并没有选择经验主义,而是在唯理论和经验论之间另辟蹊径,开辟了先验哲学的新路径。

康德在前批判时期的哲学著作表现出逐步脱离唯理论,接近经验论,最后综合两者的发展趋势,这一趋势直接导致他的那篇教授就职论文《论感性世界和理智世界的形式和原则》。

康德(Immanuel Kant)是德国哲学家,被认为是近代哲学的重要代表人物之一。

他的哲学思想主张包括:

绝对自由和绝对应答责任:康德认为人类具有绝对的自由意志,并且对自己的行为负有绝对的应答责任。

原则自治:康德认为人类的行为应该以自己的原则为准则,而不是受外界环境或情绪的影响。

绝对尊严:康德认为人类具有绝对的尊严,并且应该受到尊重。

德性自由:康德认为人类具有德性自由,即人类有能力通过自己的意志和努力来改变自己的

德性。

他认为人类在道德上是自由的,而不是受生物本能或外界环境的影响。

此外,康德还认为人类具有理性和科学性,并且认为人类应该通过理性来探究真理。

他提出了"纯粹理性批判"的思想,即人类可以通过纯粹理性来批判和分析现实世界。

康德的哲学思想对近代哲学产生了深远的影响,并对西方文化和社会发展产生了重要的贡献。

康德的思想及评价汪光宇09724126 伊曼努尔·康德(Immanuel Kant, 1724年4月22日—1804年2月12日)德国哲学家、天文学家、星云说的创立者之一、德国古典哲学的创始人,唯心主义,不可知论者,德国古典美学的奠定者。

思想主张:人非工具,确立了人类的主体地位。

康德的“三大批判”构成了他的伟大哲学体系,它们是:“纯粹理性批判”(1781年)、“实践理性批判”(1788年)和“判断力批判”(1790年)。

康德,德国古典唯心主义哲学的创始人,不可知论者,他调和了经验主义和唯理主义的矛盾,他认为世界的本源是不可知的物自体,人类的理性无法认识,人又先天的直观形式时间和空间分别对应数学的代数和几何,人的认识能力由于物自体作用与我们的感官而产生知觉,然后知性运用范畴去整理这些杂乱的材料,使之成为具有必然性的科学知识。

从这一点可以看出人不被动消极的面对世界,而是运用知性为自然界立法,这也可以看出康德极大的调动的人的主观能动性,面对怀疑主义者休谟对自然科学的摧毁他拯救了自然科学,也打破了大陆独断论的机械论。

但是人类不可能认识物自体,当人类的理性企图去认识物自体是就会导致幻想和二律背反。

他在这里限制了人类的理性,为宗教留下了地盘!康德思想的简单评价一、何谓“启蒙”,何谓“成熟”?“自由”乃是“自己”。

一切出于“自己”,又回归于“自己”。

“启蒙”精神,乃是“理性”精神,“自己”精神,“自由”精神,乃是“摆脱”“外在”支配,“自己”当家作主的“自主”精神。

所谓“外在”,乃是“它者”,包括了“人-他人”和“事-客观世界”对“自己”的支配;“摆脱”一切羁绊,也是“自由”的基本意义。

所以康德谈论“启蒙”,强调的是运用自己的理解力-理性之一种职能,来认知世界,而不是仅仅依靠“他者-他人”的指导。

“启蒙”精神是“摆脱-不需要”“他者”指导的独立自主精神。

这样,康德就把自己的“启蒙”观念和传统的“启蒙”口号——“敢于认知”联系起来。

关于康德知识点总结康德(Immanuel Kant,1724年4月22日-1804年2月12日),是18世纪德国著名的哲学家,他的著作对现代哲学产生了深远的影响。

康德是西方哲学史上极具影响力的哲学家之一,其思想为后世哲学家所借鉴和批判。

康德的哲学思想以“康德哲学体系”为核心,从认识论、形而上学、伦理学等方面全面阐述了他的哲学思想。

一、康德的认识论1、经验与先验康德认为人们的认识分为经验和先验。

经验是我们在实际生活中通过感观所获得的知识,而先验是我们在认识过程中自带的一些概念和原则。

经验是以感觉为基础的,而先验则是我们的认识能力内在的、固有的结构,是纯粹理性的产品。

康德将先验分成两种,一种是经验前的先验,如时间和空间等;另一种是经验后的先验,即形成经验的基本概念和原则。

2、先验形式康德认为,我们无法脱离先验形式来认识事物,人们所认识的世界是通过先验形式构建出来的。

而且先验形式不是来源于经验,而是来源于普遍适用于一切认识对象的纯粹形式。

康德在《纯粹理性批判》中提出了时间和空间是我们对事物认识的先验形式,是我们认识世界的最基础的方式。

时间和空间不是存在于事物之外的客观存在,而是我们在认识过程中自然地构成的认识条件。

3、现象和本质康德在哲学中提出了“现象”和“本质”的概念。

现象是我们能够感知到的事物的外在表现,是我们通过感官所能直接观察到的。

而本质则是事物的内在属性,是背后真实的存在。

康德认为,我们所认识的只是现象,而本质则是我们无法直接认识的。

因此,我们所认识的世界只是现象的世界,并不是本质的世界。

4、认识的局限性康德认为人的认识是有局限性的,我们无法突破这些局限性,因此我们对事物的认识也是有限的。

人的认识因素是主观的,是建立在认识者自身的认识结构上的,因此我们所认识的世界只是对世界的一种表现,不是对世界的本质的认识。

所以,康德提出了认识的局限性,我们无法越过这些限制去认识世界的真实本质。

二、康德的形而上学1、形而上学的限制康德对形而上学提出了批评和局限性的见解。

论述康德的批判哲学思想康德,德国古典唯心主义的创始人。

他被认为是对现代欧洲最具影响力的思想家之一,也是启蒙运动最后一位主要哲学家。

1781年,康德发表了《纯粹理性批判》这部哲学名著。

此后又陆续发表了《实践理性批判》(1788)和《判断力批判》(1790)这两部著作。

三部著作的相继间世,成为康德批判哲学体系诞生的真正标志。

虽然康德使用的是批判哲学,他本人却建立起一套完整的哲学理论。

他本人自称发动了一场哲学领域内的哥白尼革命。

在康德所处的时代,欧洲哲学思想主要有两种重要理论:由洛克、休谟等人发展出来的经验主义,以及笛卡儿等人的理性主义。

经验主义者认为人类对世界的认识与知识来源于人的经验,而理性主义者则认为人类的知识来自于人自身的理性。

康德在一定程度上接合了两者的观点。

康德认为知识是人类同时透过感官与理性得到的。

经验对知识的产生是必要的,但不是唯一的要素。

把经验转换为知识,就需要理性,而理性则是天赋的。

人类通过理性的框架来获得外界的经验,没有理性就无法感知世界。

因此理性与经验一样,是获得知识的必要条件。

但人类的理性中也有一些可以改变人类对世界的观念的因素,他意识到,事物本身与人所看到的事物是不同的,人永远无法确知事物的真正面貌。

伊曼努尔·康德提出了三大批判,即《纯粹理性批判》、《实践理性批判》和《判断力批判》。

《纯粹理性批判》,要回答的问题是:我们能知道什么?康德的回答是:我们只能知道自然科学让我们认识到的东西,哲学除了能帮助我们澄清使知识成为可能的必要条件,就没有什么更多的用处了,自从柏拉图以来的康德把这个问题彻底给颠倒了。

在此之前,人们让认识向外部事物看齐,而康德说,如果我们颠倒一下,让事物向我们的认识看齐,该会如何?康德把这一思维方法与哥白尼的“日心说”相比较:哥白尼以前,人们认为一切星球围着我们地球转,哥白尼却说,我们地球是在围着其它星球转。

《实践理性批判》,是康德的前一部著作《纯粹理性批判》的归宿和目的。

康德动机论的主要观点康德动机论是西方哲学家康德(ImmanuelKant)提出的一个重要观点,它在哲学、认知心理学和行为研究等领域都有重要的应用。

康德动机论中提到的主要观点包括:本义动机和本义目的、崇高动机和崇高目的、志愿性动机和志愿性行动、目的性动机和客观行为。

首先,康德提出的“本义动机”是指一个人行为的最基本原因,就是行为是出于自愿,而不是按照任何外部的强迫,以及未来收获利益的期待。

他认为,一个人最终要达到的最大目标是自由,在追求自由的过程中,人们会做出一些有意义的行为,以实现自己的最终目的。

实际上,一个人的行为都会受到自己的理想和道德标准的影响。

其次,“崇高动机”也是康德认为人行为的基本原因,它也可以归结为追求自由的目的。

但是,崇高动机更加抽象,与本义动机相比,它更像是一种精神上的目标,一种把自己的行为定位在更高层次的目标,如追求自身完美。

崇高动机是与人的道德标准有关的,但它只涉及到行为的某些方面,比如说,一个人在对待别人时要看到他也是一个自己的清晰的形象,要表现出诚恳与尊重,并且要根据自己的道德标准来约束自己的行为。

再次,“志愿性动机”是指一个人自愿去做一些不容易做的事情,而不是被外部强迫无奈去做。

这种动机是基于自身的判断,是在践行自身生活要求的行为,也就是对自身道德评价的结果。

康德认为,志愿性动机是人类行为的最高形式,因为它展现出自身理想的本质,是一种归结到自我的行为,就是自我的指导。

最后,“目的性动机”也是康德认为的一个行为原因,有时也称为“客观动机”。

这种动机也是基于一个人自身的判断,而不是外界的压力,是对自身的客观评价的反映。

康德指出,这种行为虽然不是基于内心的理想,但它能够满足一个人的实际需要,并有助于实现自己的更高目标。

总之,康德动机论中提到的主要观点有本义动机和本义目的、崇高动机和崇高目的、志愿性动机和志愿性行动、目的性动机和客观行为。

这些观点都指出,人们应该做出自身认为合理的行为,并不断追求更高的道德需求,以实现个人目标,实现最终自由的目标。

康德的主要哲学思想康德哲学的主要观点各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢

康德的一生对知识的探索可以以1770年为标志分为前期和后期两个阶段,前期主要研究自然科学,后期则主要研究哲学。

以下是小编精心整理的康德的主要哲学思想的相关资料,希望对你有帮助!

康德的主要哲学思想

康德的一生对知识的探索可以以1770年为标志分为前期和后期两个阶段,前期主要研究自然科学,后期则主要研究哲学。

前期的主要成果有1755年发表的《自然通史和天体论》,其中提出了太阳系起源的星云假说。

在后期从1781年开始的9年里,康德出版了一系列涉及领域广阔、有独创性的伟大著作,给当时的哲学思想带来了一场革命,它们包括《纯粹理性批判》、《实践理性批

判》和《判断力批判》。

”三大批判”的出版标志着康德哲学体系的完成。

哲学方面

伊曼努尔·康德提出了三大批判,即《纯粹理性批判》、《实践理性批判》和《判断力批判》。

《纯粹理性批判》要回答的问题是:我们能知道什么?康德的回答是:我们只能知道自然科学让我们认识到的东西,哲学除了能帮助我们澄清使知识成为可能的必要条件,就没有什么更多的用处了,自从柏拉图以来的康德把这个问题彻底给颠倒了。

在此之前,人们让认识向外部事物看齐,而康德说,如果我们颠倒一下,让事物向我们的认识看齐,该会如何?康德把这一思维方法与哥白尼的”日心说”相比较:哥白尼以前,人们认为一切星球围着我们地球转,哥白尼却说,我们地球是在围着其它星球转。

《实践理性批判》是康德的前一部著作《纯粹理性批判》的归宿和目的。

所谓”实践理性”,是指实践主体的意志,

对于实践理性的”批判”,就是要考察那规定道德行为的”意志”的本质以及它们遵循的原则。

全书包括”纯粹实践理性的原理论”和”纯粹实践理性的方法论”两大部分。

该书的重要理论意义在于,它把人的主体性问题突出出来,强调了人格的尊严与崇高,表现了强烈的人本主义精神。

《判断力批判》要回答的问题是:我们可以抱有什么希望?康德给出的答案是:如果要真正能做到有道德,我就必须假设有上帝的存在,假设生命结束后并不是一切都结束了。

”判断力批判”中,康德关心的问题还有人类精神活动的目的、意义和作用方式,包括人的美学鉴赏能力和幻想能力。

康德带来了哲学上的哥白尼式转变。

他说,不是事物在影响人,而是人在影响事物。

是我们人在构造现实世界,在认识事物的过程中,人比事物本身更重要。

康德甚至认为,我们其实根本不可能认识到事物的真性,我们只能认识

事物的表象。

康德的著名论断就是:人是万物的尺度。

他的这一论断与现代量子力学有着共同之处:事物的特性与观察者有关。

宗教方面

在宗教问题上,康德承认无论是经验还是理性都无法证明上帝的存在。

但是他认为,为了维护道德的缘故,我们必须假设上帝与灵魂的存在。

他把这些信仰称为”实践的设准”,即一个无法证明的假设,但为了实践的缘故该假设必须成立。

伦理学方面

康德否定意志受外因支配的说法,而是认为意志为自己立法,人类辨别是非的能力是与生俱来的,而不是从后天获得。

这套自然法则是无上命令,适用于所有情况,是普遍性的道德准则。

康德认为真正的道德行为是纯粹基于义务而做的行为,而为实现某一个个人功利目的而做事情就不能被认为是道德的行为。

因此康德认为,一个行为是否符合

道德规范并不取决于行为的后果,而是采取该行为的动机。

康德还认为,只有当我们遵守道德法则时,我们才是自由的,因为我们遵守的是我们自己制定的道德准则,而如果只是因为自己想做而做,则没有自由可言,因为你就成为各种事物的奴隶。

天文学方面

1754年,康德发表了论文《论地球自转是否变化和地球是否要衰老》,对”宇宙不变论”大胆提出怀疑。

1755年,康德发表《自然通史和天体论》一书,首先提出太阳系起源星云说。

康德在书中指出:太阳系是由一团星云演变来的。

这团星云由大小不等的固体微粒组成,”天体在吸引力最强的地方开始形成”,引力使微粒相互接近,大微粒吸引小微粒形成较大的团块,团块越来越大,引力最强的中心部分吸引的微粒最多,首先形成太阳。

外面微粒的运动在太阳吸引下向中心体下落是于其他微粒碰撞而改变方向,成为绕太阳的圆

周运动,这些绕太阳运转的微粒逐渐形成几个引力中心,最后凝聚成绕太阳运转的行星。

卫星的形成过程与行星相似。

康德的星云说发表后并没有引起人们的注意,直到拉普拉斯的星云说发表以后,人们才想起了康德的星云说。

政治构想

政治上,康德是一名自由主义者,他支持法国大革命以及共和政体,1795年出版的《论永久和平》应该是康德为人类贡献的最后一部有深远影响的著作,书中提出了世界公民、世界联邦、不干涉内政的主权国家原则等至今仍有现实意义的构想。

康德哲学基本概念

康德哲学框架分析命题是主语包含谓词的命题;综合命题是主词不包含谓词的命题分析命题都是先验命题;综合命题多是后验命题;但存在先验综合命题,这论证了数学的可能康德认为这可以推演到形而上学领域,即在物自体和现象界存在这样的调和性概念:也就是他所谓的

纯粹理性将之类推在实践中则是实践理性。

将之类推在审美中则为批判力。

康德写了三本重要的书: 《纯粹理性批判》讲人如何认识世界-真。

《实践理性批判》讲人的伦理规则是如何-善。

前者的对象是现象界,后者的对象是本体界。

在现象与本体之间,有一道不可超越的鸿沟,在鸿沟上架起一坐桥,使现象过渡到本体。

这座桥梁,便是自然的目的性。

它包括了美感-美。

意即自然界藉著人主观的美感,过渡到其目的,即客观的本体。

这包括美感的自然目的性,便是第三本书《判断力批判》的主要内容。

各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢。