五年级语文上册《古诗词三首长相思》

- 格式:doc

- 大小:49.00 KB

- 文档页数:2

五年级语文《古诗词三首长相思》第二课时教学反思《长相思》是统编义务教育语文教科书五年级上册的第七单元中第一篇课文的第三首,这是一首词,侧重写长途羁旅风光。

词人通过质朴的语言描绘出了将士们长途跋涉的情景,抒发思乡之情。

整首词没有一处写明写思乡,但字字句句渗透着对故园的思念。

本堂课环节没置,也紧紧围绕着“乡愁”的主题,以小游戏引入主题,通过地图引导学生感受征程的遥远和艰难,并想象画面与词人共情,走进词人的内心。

借助多种形式的朗读和教师引读,引导学生与文本对话,走进词人心中的乡愁。

这堂课存在着许多不足,有待改进。

首先是引导学生走入情景方面,学生刚开始似乎未进入状态,没有充分地调动学生,问题引导也要再明确清晰一些。

其次是未能照顾到各个层次的学生情况,不能很好的让所有学生都参与进来、思考问题。

接着是课件方面,音乐音量调节失误,使引读部分没有发挥出效果,板书的呈现设有选择良好的时机进行呈现,导致板书有部分缺漏。

最后,这堂课还有存在许多不足,还有很多进步空间,希望在今后的学习、教学中有所改进。

精品教学资料,仅供参考,需要可下载并修改后使用!《长相思》说课稿一、说教材《长相思》是教材五年级上册第七单元《古诗词三首》中的一首词。

这首词的作者是纳兰性德。

纳兰性德为了祖国,毅然远赴战场。

由于远离家乡,他不禁产生了思乡之情。

于是,他借助边疆特有的风景,融入自己的思乡情感,写出了这样一首脍炙人口、情意绵绵的思乡诗词,成为千古绝唱。

二、说教学目标根据学生现有的认知水平和这首词的特点,现在制定教学目标如下:1、要求学生能字正腔圆、深情地朗读,进一步感受词的抒情韵律。

2、通过想象、质疑、情境诵读,体验作者身在征途、心系故园的矛盾心情,感悟作者天涯行役时的相思之苦与情感之深。

三、说教法学法基于对教材这样的理解,针对五年级学生的学情,下面,我把教法学法融合在一起谈谈本课的教学策略。

1、情境教学法教学本首诗,我通过音乐渲染情境,导语创设情境,语言描绘情境等多种手段,创设各种学生乐于接受,并能享受其间的情境,能使学生在多向互动的情境中阅读、感悟、表达与创新,体会词人绵绵的思乡情。

2、读悟教学法小学语文教学必须在朗读中训练语言文字,在读中理解,在读中感悟,在读中发展思维,在读中陶冶情操。

在教学过程中,我让学生反复品读,读准字音,读出节奏,读出韵味,在读中想象,在读中感悟。

四、说教学过程围绕教学目标,我设计了以下五大教学板块:1、激趣导入对于诗歌,学生们有一定的了解。

因此,在导入的时候,我根据题目直接导入,这样简洁明了,能激发学生兴趣。

2、读诗文,知词意这个环节我准备分三步:第一步通过自由读、指名读的形式指导学生把诗读正确;第二步指导学生读出诗的节奏,读得字正腔圆;第三步提升读的要求,从读的实践中要求学生“争取读出你的味道和感觉来”,不但能读出感觉来,还要能读出作者浓浓的思乡情;第四步,指导学生读懂词意,指导学生用以前学过的方法,即看注释,边读边想象等方法,先来读懂词的大意,再小组合作交流,解决问题。

3、悟诗情,想画面在教学过程中,我围绕“征途”与“故园”,引领学生在吟咏中放飞想象,感悟“征途”与“故园”的情景与画面,体味作者“身”“心”分离的情感。

五年级上册语文古诗三首诗意

五年级上册语文古诗三首有:《山居秋暝》《枫桥夜泊》《长相思》,诗意如下:

《山居秋暝》诗意:

新雨过后山谷里空旷清新,初秋傍晚的天气特别凉爽。

明月映照着幽静的松林间,清澈泉水在山石上淙淙淌流。

竹林中少女喧笑洗衣归来,莲叶轻摇是上游荡下轻舟。

任凭春天的美景消歇,眼前的秋景足以令人流连。

《枫桥夜泊》诗意:

月亮已落下乌鸦啼叫寒气满天,江边枫树与船上渔火,难抵我独自傍愁而眠。

姑苏城外那寒山古寺,半夜里敲响的钟声传到了我乘坐的客船。

《长相思》诗意:

将士们马不停蹄地向着山海关进发。

夜已经深了,千万个帐篷里都点起了灯。

帐篷外风声不断,雪花不住,嘈杂的声音打碎了思乡的梦,想到远隔千里的家乡没有这样的声音啊。

扩展资料:诗意是一种超越语言表达力的情感、气概和境界。

绝非是任何人都可拥有这份诗人气质,这份丰富的感受力。

诗意内涵的分量也有区别,这取决于诗人的人格境界和诗情魅力。

诗词是诗人更真实内心的袒露,诗意容不下任何娇柔和造作。

我们对诗词(境界)的欣赏本质一定是对诗人的某种接受。

诗经的大象无形、楚辞的袒真壮烈与清俊幽婉、唐诗的优美自爱。

五年级上21《古诗词三首》《长相思》《五年级上 21《古诗词三首》《长相思》》在五年级上册的语文课本中,第 21 课《古诗词三首》中的《长相思》给我们带来了别样的韵味和情感体验。

《长相思》的作者是清代的纳兰性德。

这首词以其深情的笔触和独特的意境,让我们仿佛置身于作者所处的那个漫长而又孤寂的旅程之中。

“山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。

”开篇这几句,简单而直接地描绘了旅途的漫长和艰辛。

翻山越岭,趟水过河,一程接着一程,路途遥远。

而诗人的身体正朝着榆关的方向前行。

夜晚降临,营帐中灯火点点,绵延不绝。

这画面既壮观又透着几分寂寥。

想象一下,在那广袤的天地之间,无数的营帐矗立,灯光闪烁,而身处其中的人们,或许都怀着对家乡的思念,在这寂静的夜晚难以入眠。

“风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。

”这里的“更”指的是时间的更替,风声不断,雪花纷飞,嘈杂的声音打破了诗人的思乡之梦。

家乡的温馨与宁静,在这风雪交加的异乡显得如此珍贵。

他心心念念的故园,是没有这样的寒风和暴雪的。

这种对比,更加深了诗人对家乡的眷恋和对旅途艰苦的无奈。

整首词通过对旅途景象和环境的描写,将诗人内心深处的思乡之情展现得淋漓尽致。

纳兰性德用朴素的语言,传达出了一种深沉而真挚的情感。

让我们这些读者,也能够感同身受,体会到那份远离家乡的愁苦和对归期的期盼。

对于五年级的我们来说,理解这首词可能会有一定的难度。

但通过老师的讲解和我们自己的努力,我们能够逐渐领悟到其中的韵味。

首先,我们可以从诗词的字面意思入手。

逐字逐句地去理解每个词语的含义,弄清楚诗人所描述的景象和经历。

比如“山一程,水一程”,就是在说路程的遥远和艰辛;“夜深千帐灯”则让我们看到了夜晚营帐中的情景。

然后,我们要去感受诗人的情感。

他在这漫长的旅途中,为什么会如此思念家乡?是因为旅途的疲惫和孤独,还是因为对亲人的牵挂?通过思考这些问题,我们能够更加深入地理解诗人的内心世界。

在学习这首词的过程中,我们还可以结合诗人的生平经历来加深理解。

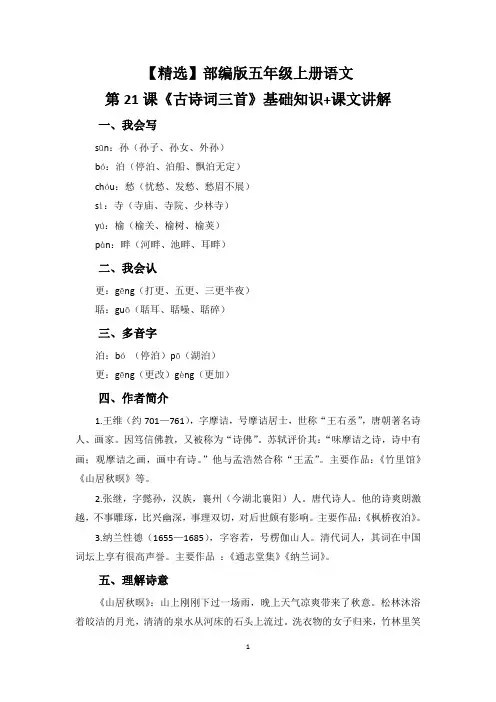

【精选】部编版五年级上册语文第21课《古诗词三首》基础知识+课文讲解一、我会写sūn:孙(孙子、孙女、外孙)bó:泊(停泊、泊船、飘泊无定)chóu:愁(忧愁、发愁、愁眉不展)sì:寺(寺庙、寺院、少林寺)yú:榆(榆关、榆树、榆荚)pàn:畔(河畔、池畔、耳畔)二、我会认更:gēng(打更、五更、三更半夜)聒:guō(聒耳、聒噪、聒碎)三、多音字泊:bó(停泊)pō(湖泊)更:gēng(更改)gèng(更加)四、作者简介1.王维(约701—761),字摩诘,号摩诘居士,世称“王右丞”,唐朝著名诗人、画家。

因笃信佛教,又被称为“诗佛”。

苏轼评价其:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。

”他与孟浩然合称“王孟”。

主要作品:《竹里馆》《山居秋暝》等。

2.张继,字懿孙,汉族,襄州(今湖北襄阳)人。

唐代诗人。

他的诗爽朗激越,不事雕琢,比兴幽深,事理双切,对后世颇有影响。

主要作品:《枫桥夜泊》。

3.纳兰性德(1655—1685),字容若,号楞伽山人。

清代词人,其词在中国词坛上享有很高声誉。

主要作品:《通志堂集》《纳兰词》。

五、理解诗意《山居秋暝》:山上刚刚下过一场雨,晚上天气凉爽带来了秋意。

松林沐浴着皎洁的月光,清清的泉水从河床的石头上流过。

洗衣物的女子归来,竹林里笑语喧哗,渔船顺流而下,搅动了一片片莲叶。

任凭春天的花凋谢,我自己却要居住在这风光秀丽的山中。

《枫桥夜泊》:月亮落下去了,乌鸦不时地啼叫,茫茫夜色中似乎弥漫着满天的霜,面对着江边的枫树与江中闪烁的渔火,愁绪使我难以入眠。

姑苏城外那寂寞清静的寒山古寺,半夜里敲响的钟声传到了我乘坐的客船里。

《长相思》:走过一条条山路,走过一条条水路,正向山海关那边走去,夜深了,千万个帐篷里都点起了灯。

晚上又刮风又下雪,风雪声搅碎了思乡的梦,家乡没有这样的声音。

六、问题归纳1.《山居秋暝》:诗中明确写有浣女渔舟,诗人为什么下笔说是“空山”?大概诗人来到山林,远离了嘈杂烦扰的市朝,山居给他的突出印象就是非常寂静;当然,山中林木茂盛,掩盖了人们活动的痕迹,正所谓“空山不见人,但闻人语响”2.《枫桥夜泊》:诗人看到了什么?听到了什么?感觉到什么?诗人看到了渔船上忽隐忽现的灯火,西天的上弦月渐渐落下去了,天色变得漆黑;听到了远远近近有几只乌鸦惊叫起来,寒山寺的钟声;感觉到气温更低了,霜飞满天,寒气袭人……3.《长相思》:你从“身向榆关那畔行”读懂了什么?点明了行旅的方向。

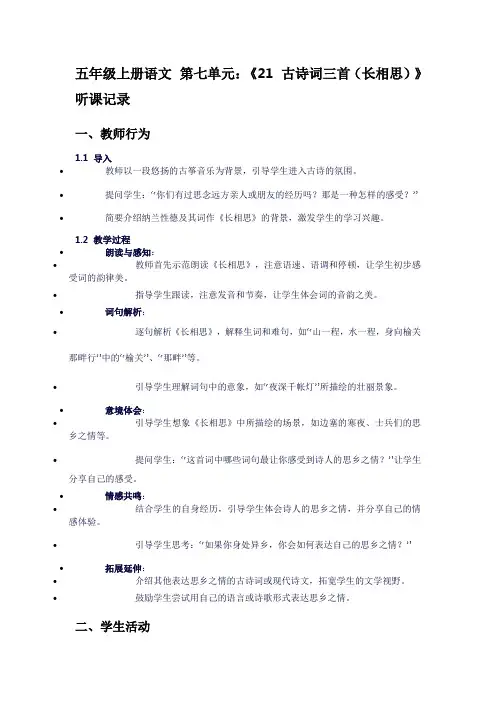

五年级上册语文第七单元:《21 古诗词三首(长相思)》听课记录一、教师行为1.1 导入•教师以一段悠扬的古筝音乐为背景,引导学生进入古诗的氛围。

•提问学生:“你们有过思念远方亲人或朋友的经历吗?那是一种怎样的感受?”•简要介绍纳兰性德及其词作《长相思》的背景,激发学生的学习兴趣。

1.2 教学过程•朗读与感知:•教师首先示范朗读《长相思》,注意语速、语调和停顿,让学生初步感受词的韵律美。

•指导学生跟读,注意发音和节奏,让学生体会词的音韵之美。

•词句解析:•逐句解析《长相思》,解释生词和难句,如“山一程,水一程,身向榆关那畔行”中的“榆关”、“那畔”等。

•引导学生理解词句中的意象,如“夜深千帐灯”所描绘的壮丽景象。

•意境体会:•引导学生想象《长相思》中所描绘的场景,如边塞的寒夜、士兵们的思乡之情等。

•提问学生:“这首词中哪些词句最让你感受到诗人的思乡之情?”让学生分享自己的感受。

•情感共鸣:•结合学生的自身经历,引导学生体会诗人的思乡之情,并分享自己的情感体验。

•引导学生思考:“如果你身处异乡,你会如何表达自己的思乡之情?”•拓展延伸:•介绍其他表达思乡之情的古诗词或现代诗文,拓宽学生的文学视野。

•鼓励学生尝试用自己的语言或诗歌形式表达思乡之情。

二、学生活动•在导入环节,学生认真聆听教师的提问和介绍,并积极思考回答。

•在朗读与感知环节,学生认真跟读并模仿教师的朗读,初步感受词的韵律美。

•在词句解析和意境体会环节,学生积极参与讨论和分享,深入理解词句的含义和意境。

•在情感共鸣和拓展延伸环节,学生结合自身经历分享感受,并尝试用不同形式表达思乡之情。

三、过程点评•导入环节通过音乐和提问成功吸引了学生的注意力,为学习古诗词营造了良好的氛围。

•教学过程注重朗读感知、词句解析、意境体会和情感共鸣等多个方面,有助于学生深入理解古诗词的含义和意境。

•教师在拓展延伸环节鼓励学生用自己的方式表达思乡之情,有助于培养学生的创新思维和表达能力。

五年级上册长相思主题

五年级上册《长相思》的主题是羁旅怀乡。

《长相思》是部编版五年级上册《古诗词三首》中的一首词,作者是清代词人纳兰性德。

词的大意是:将士们跋山涉水,向山海关那边进发。

夜里,住宿帐篷,每个帐篷里都点起了灯。

入夜,又是刮风,又是下雪,将士们从睡梦中醒来,再也睡不着了,不禁思念起故乡来,因为故乡温暖、宁静,是没有寒风朔雪之声的。

这首词描写了将士在外对故乡的思念,抒发了情思深苦的绵长心境。

全词纯用自然真切、简朴清爽的白描语句,写得天然浑成,毫无雕琢之处,却格外真切感人。

部编版语文五年级上册第21课《古诗词三首》译文及赏析部编版小学语文五年级上册第21课是《古诗词三首》,收入了两首唐诗(《山居秋暝》《枫桥夜泊》)和一首宋词(《长相思》),现整理分享这三首诗词的诗文、译文和赏析。

山居秋暝唐·王维空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

【译文】空旷的群山沐浴了一场新雨,夜晚降临使人感到已是初秋。

皎皎明月从松隙间洒下清光,清清泉水在山石上淙淙淌流。

竹林喧响知是洗衣姑娘归来,莲叶轻摇想是上游荡下轻舟。

春日的芳菲不妨任随它消歇,秋天的山中王孙自可以久留。

【赏析】这首诗为山水名篇,写初秋时节山居所见雨后黄昏的景色,于诗情画意之中寄托着诗人高洁的情怀和对理想境界的追求。

“空山新雨后,天气晚来秋。

”诗中明确写有浣女渔舟,诗人却下笔说是“空山”。

这是因为山中树木繁茂,掩盖了人们活动的痕迹,正所谓“空山不见人,但闻人语响”(《鹿柴》)。

由于这里人迹罕至,“峡里谁知有人事,世中遥望空云山”(《桃源行》),自然不知山中有人来了。

“空山”两字点出此外有如世外桃源,山雨初霁,万物为之一新,又是初秋的傍晚,空气之清新,景色之美妙,可以想见。

“明月松间照,清泉石上流。

”天色已暝,却有皓月当空;群芳已谢,却有青松如盖。

山泉清冽,淙淙流泻于山石之上,有如一条洁白无瑕的素练,在月光下闪闪发光,生动表现了幽清明净的自然美。

王维的《济上四贤咏》曾经赞叹两位贤士的高尚情操,谓其“息阴无恶木,饮水必清源”。

诗人自己也是这种心志高洁的人,他曾说:“宁息野树林,宁饮涧水流,不用坐梁肉,崎岖见王侯。

”(《献始兴公》)这月下青松和石上清泉,正是他所追求的理想境界。

这两句写景如画,随意洒脱,毫不着力。

像这样又动人又自然的写景,达到了艺术上炉火纯青的地步,的确非一般人所能学到。

“竹喧归浣女,莲动下渔舟。

”竹林里传来了一阵阵歌声笑语,那是一些天真无邪的姑娘洗罢衣服笑逐着归来了;亭亭玉立的荷叶纷纷向两旁披分,掀翻了无数珍珠般晶莹的水珠,那是顺流而下的渔舟划破了荷塘月色的宁静。

五年级上册语文第二十一课古诗词三首《山居秋暝》《枫桥夜泊》《长相思》教案设计一、教学目标知识与能力1. 会写“暝、泊、榆、畔、聒”等生字,理解文中重点词语的含义。

2. 有感情地朗读课文,背诵课文。

过程与方法1. 通过看注释、查阅资料、边读边想象等方法,感知诗词大意,用自己的话讲述诗句的意思。

2. 引导学生对比阅读三首古诗词,体会不同诗词在描写景物、表达情感、表现手法等方面的异同。

情感态度价值观1. 体会作者在诗词中所表达的情感,如王维对田园生活的喜爱与向往,张继的羁旅之愁,纳兰性德的思乡之情。

2. 培养学生对古典诗词的热爱之情,提高学生的文化素养。

二、教学重难点教学重点1. 学习通过多种方法理解诗词大意,感受诗词的意境美。

2. 指导学生有感情地朗读诗词,背诵诗词。

教学难点1. 深入体会作者在诗词中蕴含的复杂情感,并能准确地表达出来。

2. 理解诗词中的意象及其所承载的文化内涵。

三、教学准备1. 教学课件,包含诗词原文、作者简介、相关图片、音频视频等资料。

2. 学生预习课文,搜集关于三位作者的生平资料以及诗词的创作背景。

四、教学媒体选择1. 图片:展示诗中所描绘的景色,如山居的秋景、枫桥的夜景等,帮助学生直观地感受诗词意境。

2. 音频:播放古典音乐,为学生的朗读营造氛围,同时也可以播放诗词的朗诵音频,让学生模仿学习正确的读音和节奏。

五、教学活动小组讨论、角色扮演、情景模拟、配乐朗诵等。

六、课时安排3课时第一课时课时目标1. 读准字音,有感情地朗读并背诵《山居秋暝》。

2. 理解诗中的重点字词和诗句的意思,感受诗中的田园意境。

3. 体会王维诗中的宁静、清幽之美以及诗人对田园生活的向往之情。

教学过程(一)导入新课1. 展示几幅田园风光的图片,提问学生看到这些图片的感受。

2. 引出课题:今天我们要学习唐代诗人王维的《山居秋暝》,看看他笔下的田园生活是怎样的。

(二)初读古诗,读准字音1. 学生自由读诗,要求读准字音,把诗句读通顺。

五年级上21《古诗词三首》《长相思》《五年级上 21《古诗词三首》<长相思>》在五年级上册的语文课本中,第 21 课《古诗词三首》中的《长相思》给我们带来了别样的韵味和情感体验。

《长相思》的作者是清代的纳兰性德,整首词为我们描绘了一幅战士在征途上思念故乡的画面。

“山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。

风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。

”词的上阕,“山一程,水一程”,简简单单的六个字,让我们仿佛看到了战士们跋山涉水的艰辛旅程。

他们一路前行,向着榆关的方向进发。

“身向榆关那畔行”,点明了行进的目的地。

而“夜深千帐灯”这一句,则展现出了一幅宏大而又壮观的画面。

在寂静的深夜里,营帐一个连着一个,灯火通明。

想象一下,在这广袤的大地上,无数的灯火闪烁,那是战士们的栖息之所,可即便如此,他们的心中依然充满了对家乡的思念。

下阕“风一更,雪一更”,通过“风”和“雪”进一步强调了环境的恶劣。

在这样的风雪交加的夜晚,战士们难以入眠。

“聒碎乡心梦不成”,那嘈杂的风雪声,搅碎了战士们的思乡之梦。

他们多么渴望能在梦中回到温暖的家乡,见到亲人的笑脸,然而这一切都被这无情的风雪所打破。

最后一句“故园无此声”,更是将战士们对家乡的眷恋之情推向了高潮。

家乡没有这样的风雪声,没有这样的寒冷和孤寂,那里充满了温暖和安宁。

这首词之所以动人,是因为它用简洁而又深刻的语言,道出了战士们内心深处最真实的情感。

在那个时代,战士们为了国家的安危,不得不离开家乡,奔赴远方。

他们承受着旅途的艰辛,忍受着恶劣的环境,心中却始终牵挂着那片熟悉的土地和亲人。

对于我们五年级的学生来说,理解这首词可能会有一定的难度。

但通过老师的讲解和我们自己的思考,我们能够逐渐感受到其中蕴含的情感。

它让我们明白,在古代,人们为了国家和民族的利益,付出了巨大的牺牲。

同时,也让我们懂得了珍惜现在的和平生活,珍惜身边的亲人和温暖的家。

当我们深入研究这首词时,还能发现一些有趣的地方。

《长相思》说课稿一、说教材《长相思》是一首词。

这首词是一篇脍炙人口、情意绵绵的思乡词,表达了羁旅怀乡的主题。

词的大意是:将士们跋山涉水,向山海关那边进发。

夜住帐篷,每个帐篷里都点起了灯。

入夜,又是刮风,又是下雪,将士们从睡梦中醒来,再也睡不着了,不禁思念起故乡来,因为故乡温暖、宁静,是没有寒风朔雪之声的。

二、说教学目标五年级的学生已经接触过词这种文体了,可以说对词这种文体并不陌生。

根据学生现有的认知水平和新课标中“知识与能力、情感与态度、过程与方法”三个维度,我将本课的教学目标确定为:1.能正确流利有感情地朗读这首词并背诵。

2.学习通过看注释,边读边想象等方法,感知词的大意。

3.体会作者的思乡之情,引领学生体味词的魅力。

重点是想象意境,领会词情,品读词句,背诵积累语言。

难点是在学习语言的过程中,体会词人思乡怀亲的思想感情,感悟词的魅力,感悟中华文化的魅力。

三、说教法、学法基于对教材这样的理解,针对我班学生的学情,下面,我把教法学法融合在一起谈谈本课时采取的教学策略。

1.情境教学法教学本首词,我通过音乐渲染情境,创设各种学生乐于接受,并能享受其间的情境,能使学生在多向互动的情境中阅读、感悟、表达与生成,体会词人绵绵的思乡情。

2.读悟教学法小学语文教学必须在朗读中训练语言文字,在读中理解,在读中感悟,在读中发展思维,在读中陶冶情操。

在教学过程中,我让学生反复的品读,配乐朗读,使学生读出词的节奏,词的韵味和对词的感悟。

四、说教学过程围绕教学目标,我设计了以下教学活动:(一)创设诗韵课堂,导入课题。

全班配乐《高山流水》朗诵本课学过的两首诗。

通过学生声情并茂的朗诵导入新课。

在课的开始就给学生创设一个诗情洋溢的课堂。

(二)读词文知词意这个环节我准备分四步:第一步,通过自由读、指名读、老师范读等形式多样的读指导学生把词读正确。

第二步,指导学生读出词的节奏,读得字正腔圆。

第三步,指导学生读懂词意。

让学生用以前学过的方法,即看注释,边读边想象等方法来读懂词的大意。

部编版语文五年级上册长相思说课稿(精选3篇)〖部编版语文五年级上册长相思说课稿第【1】篇〗《长相思》说课稿一、说教材《长相思》是人教版教材五年级上册第七单元《古诗词三首》中的一首词.这首词的作者是纳兰性德.纳兰性德为了祖国,毅然远赴战场.由于远离家乡,他不禁产生了思乡之情.于是,他借助边疆特有的风景,融入自己的思乡情感,写出了这样一首脍炙人口、情意绵绵的思乡诗词,成为千古绝唱.二、说教学目标根据学生现有的认知水平和这首词的特点,现在制定教学目标如下:1、要求学生能字正腔圆、深情地朗读,进一步感受词的抒情韵律.2、通过想象、质疑、情境诵读,体验作者身在征途、心系故园的矛盾心情,感悟作者天涯行役时的相思之苦与情感之深.三、说教法学法基于对教材这样的理解,针对五年级学生的学情,下面,我把教法学法融合在一起谈谈本课的教学策略.1、情境教学法教学本首诗,我通过音乐渲染情境,导语创设情境,语言描绘情境等多种手段,创设各种学生乐于接受,并能享受其间的情境,能使学生在多向互动的情境中阅读、感悟、表达与创新,体会词人绵绵的思乡情.2、读悟教学法小学语文教学必须在朗读中训练语言文字,在读中理解,在读中感悟,在读中发展思维,在读中陶冶情操.在教学过程中,我让学生反复品读,读准字音,读出节奏,读出韵味,在读中想象,在读中感悟.四、说教学过程围绕教学目标,我设计了以下五大教学板块:1、激趣导入对于诗歌,学生们有一定的了解.因此,在导入的时候,我根据题目直接导入,这样简洁明了,能激发学生兴趣.2、读诗文,知词意这个环节我准备分三步:第一步通过自由读、指名读的形式指导学生把诗读正确;第二步指导学生读出诗的节奏,读得字正腔圆;第三步提升读的要求,从读的实践中要求学生“争取读出你的味道和感觉来”,不但能读出感觉来,还要能读出作者浓浓的思乡情;第四步,指导学生读懂词意,指导学生用以前学过的方法,即看注释,边读边想象等方法,先来读懂词的大意,再小组合作交流,解决问题.3、悟诗情,想画面在教学过程中,我围绕“征途”与“故园”,引领学生在吟咏中放飞想象,感悟“征途”与“故园”的情景与画面,体味作者“身”“心”分离的情感.4、拓展相思内涵,在情感对话中体验.为了深入展开“词人为什么身在征途,心系故园?”这个话题的讨论,我在教学过程中进行了文本的拓展,将纳兰性德《菩萨蛮》引入课堂.直面词人的心灵深处,感悟词人的“理想”与“壮志”, 体悟到词人因何事离别——是为了保家卫国.5、布置作业.让学生课下搜集有关思乡的诗词或歌曲,将其背一背或唱一唱,以丰富学生的语言积累 .五、板书设计:身在征途长相思心眷故园心系祖国板书用导图的形式体现出诗歌所蕴含的思想感情,清楚明了,让人一目了然,同时对学生理解课文很有帮助.六、预设教学效果.由于在课前备课中,我对文本进行了充分的了解,因此备课非常充分.同时在教学过程中,我充分调动学生学习的积极性,提高参与度,因此,这节课的教学效果良好.〖部编版语文五年级上册长相思说课稿第【2】篇〗一、说教材《长相思》编排在人教版选修《*古代诗歌散文欣赏》第二单元,这一单元的教学内容是置身诗境、缘景明情。