1)路由器转发数据包时的封装过程是怎么样的

- 格式:doc

- 大小:181.00 KB

- 文档页数:4

封包初级教程封包是计算机网络中的一个重要概念,它是指把一系列数据按照特定的格式封装成数据包,然后通过网络进行传输的过程。

封包的使用非常广泛,它可以用来传输各种类型的数据,包括文本、图像、音频等。

本文将介绍封包的基本原理和常用的封包技术,以帮助初学者了解和掌握封包的基本知识。

首先,我们来了解一下封包的基本原理。

封包的过程可以分为三个主要步骤:封装、传输和解封。

在封装过程中,数据被按照特定的格式封装成数据包。

这个格式通常包括数据包的头部和数据部分。

头部包含了一些元数据,如源地址、目标地址、数据类型等信息,用来帮助接收方正确解析和处理数据包。

数据部分则是实际要传输的数据。

在传输过程中,封装好的数据包通过网络传输到目标设备。

最后,在目标设备上进行解封过程,将数据包还原成原始数据,以便进行后续的处理和使用。

下面,我们将介绍一些常用的封包技术。

其中,最常用的封包技术是TCP/IP协议栈。

TCP/IP协议栈是现代计算机网络中使用的一种通信协议,它将通信过程分为不同的层次,每一层负责不同的功能。

在封包层次上,TCP/IP协议栈使用IP封包来传输数据。

IP封包是一种包含了源地址、目标地址和数据的简单封包格式,它可以通过互联网传输数据。

此外,TCP/IP协议栈还使用TCP封包来实现可靠的数据传输,以及使用UDP封包来实现低延迟的数据传输。

除了TCP/IP协议栈,还有其他一些常用的封包技术。

例如,HTTP封包是用于在Web上传输数据的一种封包格式,它通常使用TCP/IP协议栈来传输数据。

HTTP封包包含了请求和响应的头部信息以及数据部分,可以在Web浏览器和Web服务器之间进行数据传输。

另外,SMTP封包是用于在电子邮件系统中传输邮件的一种封包格式,它通常使用TCP/IP协议栈来传输数据。

SMTP封包包含了邮件的头部信息和正文部分,用于在发送方和接收方之间传输邮件。

封包是计算机网络中非常重要的概念,它在数据传输和通信中起着极其重要的作用。

路由器转发原理

路由器转发原理是指路由器根据IP数据报的源IP地址和目的IP地址,从路由表中寻找最佳的路径,通过转发器设备将数据报按照此路径传送出去,这个过程也叫路由转发。

实现:

1. 路由器计算机识别网络传输数据报,并且使用指定的IP地址路由表根据传输数据报的源IP地址和目的IP地址,通过算术运算寻找最佳的路径传输。

2. 根据最优的路径,从传输数据报中提取出目的IP地址信息或源IP地址信息,将数据按照此路径转发至目的IP计算机。

3. 在源IP计算机向目的IP计算机传输数据报之前,源IP计算机发出一条ARP (地址解析协议)请求,源IP计算机将得到通过路由器和目的IP计算机网段上的响应,如果响应可以匹配,则证明连接有效,路由器就可以转发数据报了。

4. 如果响应不可以匹配,路由器将持续转发该请求,直到得到有效的响应,才

能完成路由转发。

数据帧封装过程

数据帧封装过程是将原始数据转换为网络上传输的比特流的过程,具体包括以下几个步骤:

1. 应用层:原始数据被转换成二进制数据。

这是数据封装的起点,任何形式的数据最终都会被转换成二进制形式,以便于计算机处理和网络传输。

2. 传输层:在传输层,数据被打上传输层头部,例如TCP或UDP头部,封装成Segment(数据段)。

这一步的关键信息包括端口号,它用于标识发送和接收数据的应用程序。

3. 网络层:在网络层,数据会被打上IP头部,封装成Packet(数据包)。

这一步涉及到的关键信息是IP地址,它用于标识数据包的来源和目的地。

4. 数据链路层:在数据链路层,数据包会被封装成Frame(数据帧)。

这一步通常涉及到添加MAC地址作为物理地址,以及进行CRC校验等,确保数据帧在物理媒介上的准确传输。

5. 物理层:最后,在物理层,数据帧被转换成比特流,通过物理媒介如电缆、光纤等进行传输。

总的来说,整个数据帧封装过程是一个从高层到低层的逐层封装过程,每一层都添加了特定的头部信息,以确保数据能够正确地在网络中传输并最终到达目的地。

在接收端,这个过程会逆向进行,即解封装过程,从比特流中提取出原始数据。

数据报文的封装过程

数据报文的封装过程包括以下几个步骤:

1.应用层数据封装:应用层对数据进行封装,将数据添加到应用层协议头中,生成应用层数据单元(PDU)。

2.传输层协议封装:传输层根据应用层协议类型和协议数据单元长度生成传输层协议头,将应用层数据单元封装到传输层协议数据单元中,生成传输层数据单元(TDP)。

3.网络层协议封装:网络层根据传输层协议类型和源目的地址信息生成网络层协议头,将传输层数据单元封装到网络层协议数据单元中,生成网络层数据单元(NDP)。

4.数据链路层协议封装:数据链路层根据网络层协议类型和源目的物理地址信息生成数据链路层协议头,将网络层数据单元封装到数据链路层协议数据单元中,生成数据链路层数据单元(LDP)。

5.物理层信号转换:数据链路层将LDP转换为物理层信号,并将信号发送到物理介质中进行传输。

6.接收端解封装:接收端物理层接收到信号后将其转换为数据链路层数据单元,在经过网络层和传输层后送到应用层进行解封装,得到原始数据。

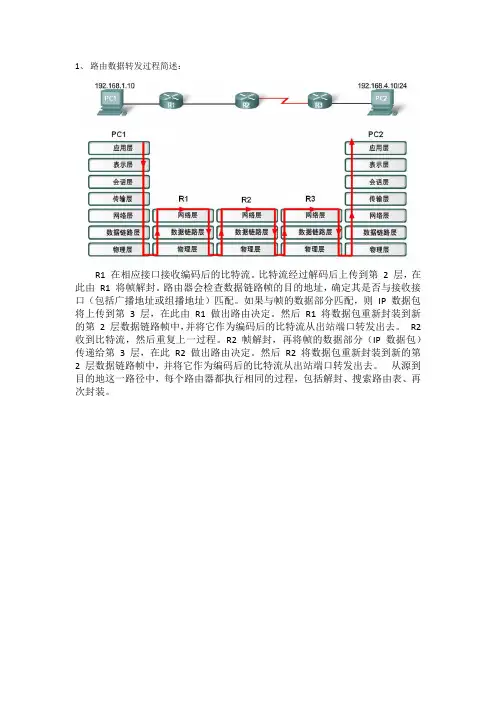

1、路由数据转发过程简述:

R1 在相应接口接收编码后的比特流。

比特流经过解码后上传到第2 层,在此由R1 将帧解封。

路由器会检查数据链路帧的目的地址,确定其是否与接收接口(包括广播地址或组播地址)匹配。

如果与帧的数据部分匹配,则IP 数据包将上传到第3 层,在此由R1 做出路由决定。

然后R1 将数据包重新封装到新的第2 层数据链路帧中,并将它作为编码后的比特流从出站端口转发出去。

R2 收到比特流,然后重复上一过程。

R2 帧解封,再将帧的数据部分(IP 数据包)传递给第3 层,在此R2 做出路由决定。

然后R2 将数据包重新封装到新的第2 层数据链路帧中,并将它作为编码后的比特流从出站端口转发出去。

从源到目的地这一路径中,每个路由器都执行相同的过程,包括解封、搜索路由表、再次封装。

路由器转发IP数据报的基本过程1. 路由器的基本概念和作用路由器是一种网络设备,用于在不同网络之间传输数据。

它可以根据网络地址将数据从源地址转发到目的地址。

路由器是网络中的交通警察,负责决定数据的最佳路径并转发数据包。

2. IP数据报的基本结构IP数据报是在网络中传输的基本单位,它包含了源地址、目的地址、数据内容和其他控制信息。

IP数据报的基本结构如下:•版本:标识IP协议的版本,通常为IPv4或IPv6。

•头部长度:指示IP数据报头部的长度。

•服务类型:用于指定数据报的服务质量要求。

•总长度:指示整个IP数据报的长度。

•标识、标志和片偏移:用于分片和重组IP数据报。

•生存时间:指示数据报在网络中可以存活的时间。

•协议:指示IP数据报的上层协议,如TCP、UDP等。

•头部校验和:用于检测IP数据报头部的错误。

•源地址:发送IP数据报的源主机的IP地址。

•目的地址:接收IP数据报的目的主机的IP地址。

•选项:可选字段,用于提供一些附加的功能。

3. 路由器的转发过程路由器的转发过程是指将收到的IP数据报从一个接口转发到另一个接口的过程。

下面是路由器转发IP数据报的基本过程:步骤1:接收数据报路由器从一个接口接收到来自源主机的IP数据报。

步骤2:检查目的地址路由器检查IP数据报的目的地址,以确定数据报的最终目的地。

步骤3:查找路由表路由器使用路由表来决定将数据报转发到哪个接口。

路由表是路由器的重要组成部分,它记录了网络地址与接口之间的映射关系。

步骤4:选择最佳路径路由器根据路由表中的信息选择最佳路径,以确保数据报能够快速、安全地到达目的地。

最佳路径通常是根据距离、带宽和网络拥塞等因素来确定的。

步骤5:转发数据报路由器将数据报从源接口转发到目的接口。

在转发过程中,路由器会根据目的地址修改数据报的目的MAC地址,并重新计算IP数据报的校验和。

步骤6:发送数据报路由器将修改后的数据报发送到下一个接口,继续转发到下一个路由器或目的主机。

osi数据包封装过程第一层:物理层封装物理层是网络通信的最底层,负责将比特流转换为电信号,并通过传输介质进行传输。

在物理层封装过程中,数据被转换为比特流,并添加了物理层的首部和尾部信息,如起始和终止位、同步位等,以确保数据在传输过程中的正确性。

第二层:数据链路层封装数据链路层主要负责将比特流转换为数据帧,并通过物理介质进行传输。

在数据链路层封装过程中,数据帧被添加了数据链路层的首部和尾部信息,如MAC地址等,以便于网络设备进行寻址和识别。

第三层:网络层封装网络层负责将数据帧转换为数据包,并通过网络进行传输。

在网络层封装过程中,数据包被添加了网络层的首部和尾部信息,如IP地址等,以确定数据包的源和目的地,并进行路由选择和分组传输。

第四层:传输层封装传输层主要负责将数据包转换为数据段,并通过端到端的连接进行传输。

在传输层封装过程中,数据段被添加了传输层的首部和尾部信息,如端口号等,以确保数据的可靠传输和流量控制。

第五层:会话层封装会话层负责建立、管理和终止应用程序之间的会话。

在会话层封装过程中,数据段被添加了会话层的首部和尾部信息,如会话标识符等,以确保应用程序之间的通信顺利进行。

第六层:表示层封装表示层主要负责数据的格式化和加密解密等操作。

在表示层封装过程中,数据段被添加了表示层的首部和尾部信息,如数据格式标识符等,以确保数据在应用程序之间的正确解析和处理。

第七层:应用层封装应用层是最高层,负责处理特定的应用程序数据。

在应用层封装过程中,数据段被添加了应用层的首部和尾部信息,如应用层协议标识符等,以确保数据能够被正确地交付给目标应用程序。

OSI数据包封装过程涉及了七个不同的层次,每个层次都会在数据上添加相应的首部和尾部信息。

这些封装过程保证了数据在不同层次间的正确传递和处理,确保了网络通信的正常进行。

通过理解和掌握OSI数据包封装过程,我们能够更好地理解和分析网络通信的工作原理,为网络的设计和优化提供有力的支持。

路由器原理路由器的工作原理详细说明路由器原理:路由器的工作原理详细说明一、引言路由器是现代计算机网络中非常重要的设备之一,它在互联网通信中扮演着关键的角色。

本文将详细说明路由器的工作原理,包括其基本功能、数据传输过程、路由选择算法以及网络地址转换等相关内容。

二、基本功能1. 数据包转发:路由器通过转发数据包来实现不同网络之间的通信。

当一个数据包到达路由器时,它会根据目标地址决定将数据包转发到哪个接口,从而使数据包能够到达目标网络。

2. 路由选择:路由器通过路由选择算法确定数据包的最佳路径,以确保数据包能够快速、可靠地到达目标网络。

常用的路由选择算法包括距离矢量路由算法、链路状态路由算法等。

3. 网络地址转换(NAT):路由器可以实现网络地址转换,将内部私有网络的IP地址转换为公共IP地址,从而使内部网络能够与外部网络进行通信。

三、数据传输过程1. 数据包的接收:当一个数据包到达路由器时,路由器会通过物理接口接收数据包,并将其传递给处理器进行处理。

2. 数据包的解封装:路由器会解封装数据包的各个层次的头部信息,包括物理层、数据链路层、网络层和传输层等。

解封装后,路由器可以获取到目标地址等关键信息。

3. 路由选择:根据目标地址,路由器会通过路由选择算法确定数据包的最佳路径。

路由选择算法会考虑到网络拓扑、链路负载等因素,选择一条最优的路径。

4. 数据包的转发:路由器将数据包转发到下一个网络节点,这通常涉及到数据包的重新封装和转发表的查询操作。

转发表中存储了目标网络的地址和对应的输出接口。

5. 数据包的传输:经过一系列的转发,数据包最终到达目标网络,并被目标主机接收。

四、路由选择算法1. 距离矢量路由算法:每个路由器维护一个距离向量表,其中包含了到达各个目标网络的距离信息。

路由器通过交换距离向量表来学习网络拓扑,并根据最小路径算法选择最佳路径。

2. 链路状态路由算法:每个路由器通过交换链路状态信息来学习网络拓扑,然后利用最短路径算法计算最佳路径。

tcpip协议中数据封装的顺序TCP/IP是一种常用的网络协议,它将数据封装并进行传输。

下面将按照数据封装的顺序,依次介绍TCP/IP协议的封装过程。

一、应用层封装应用层是TCP/IP协议栈中最高层的协议,它负责应用程序与网络之间的通信。

在数据封装过程中,应用层首先将应用数据进行封装。

这一阶段会根据具体的应用协议(例如HTTP、FTP等)将数据进行格式化和编码,以便在网络中传输。

二、传输层封装传输层是TCP/IP协议栈中的第四层,主要负责数据的可靠传输。

在数据封装过程中,传输层会将应用层封装好的数据分割成适当的大小,同时为每个数据包添加序列号和校验和。

传输层还会根据具体的传输协议(如TCP或UDP)选择相应的传输方式。

三、网络层封装网络层是TCP/IP协议栈中的第三层,其主要功能是实现数据包的路由和转发。

在数据封装过程中,网络层会将传输层封装好的数据包添加源IP地址和目标IP地址,形成一个完整的IP数据包。

此外,网络层还会根据目标IP地址选择合适的路由器进行转发。

四、数据链路层封装数据链路层是TCP/IP协议栈中的第二层,它负责将网络层封装好的IP数据包转换为适合物理介质传输的帧。

在数据封装过程中,数据链路层会为每个帧添加源MAC地址和目标MAC地址,以便于在本地网络中进行寻址和传输。

五、物理层封装物理层是TCP/IP协议栈中的最底层,它负责将数据以二进制的形式通过物理介质进行传输。

在数据封装过程中,物理层会将数据转换为电信号,并进行调制和编码,以便于在传输介质中传输。

TCP/IP协议中的数据封装顺序为:应用层封装、传输层封装、网络层封装、数据链路层封装和物理层封装。

在每一层的封装过程中,都会添加相应的协议头部信息,以实现数据的传输和路由。

通过这种层次化的封装方式,TCP/IP协议能够在不同的网络环境中进行通信,并保证数据的可靠传输。

同时,这种封装方式也为网络协议的扩展和升级提供了灵活性和可靠性。

ip数据报的发送和转发流程实验结论IP(Internet Protocol)数据报的发送和转发是网络通信中的基本过程。

以下是一个简要的实验结论,描述IP数据报的发送和转发流程:IP数据报的发送流程:数据报封装:* 发送端主机将应用层的数据封装成IP数据报,添加IP首部。

目标IP地址确定:* 发送端主机使用目标主机的IP地址,确定数据报的目标。

路由表查找:* 发送端主机查找本地路由表,确定下一跳路由器的IP地址。

ARP解析:* 发送端主机通过ARP(Address Resolution Protocol)获取下一跳路由器的MAC地址。

数据报发送:* 发送端主机将封装好的IP数据报通过链路层发送到下一跳路由器。

IP数据报的转发流程:接收数据报:* 路由器接收到来自上一跳路由器的IP数据报。

查找路由表:* 路由器查找本地路由表,确定下一跳路由器的IP地址。

ARP解析:* 路由器通过ARP获取下一跳路由器的MAC地址。

数据报转发:* 路由器将接收到的IP数据报重新封装,并通过链路层发送到下一跳路由器。

重复流程:* 这个流程将一直重复,直到数据报到达目标主机。

实验结论:路由表的重要性:* 路由表是决定数据报传输路径的关键因素,其中包含了目标IP地址和下一跳路由器的信息。

ARP的作用:* ARP协议用于获取目标主机或路由器的MAC地址,以便正确封装和发送数据报。

数据报的多次封装:* 在传输过程中,数据报可能经过多个路由器,每经过一个路由器都需要重新封装,附加新的IP首部。

链路层的重要性:* 数据报的传输依赖于链路层的协议,确保数据可靠地从一个节点传输到下一个节点。

IP数据报的灵活性:* IP数据报的设计使其适用于不同类型的链路层技术,提高了网络的灵活性和可扩展性。

以上结论基于IP协议的基本工作原理。

具体情况可能因网络拓扑、路由协议和链路层技术等因素而有所不同。

原题目:解释数据包在网络中的传输过程。

数据包在网络中的传输过程是指网络中数据包从发送端到接收

端的运输过程。

这个过程可以分为三个阶段:封装、传输和解封。

封装阶段:在发送端,源主机将要传输的数据划分为较小的数

据包,并为每个数据包附加一些必要的信息,例如源和目的地址、

数据长度等。

这些信息被添加到数据包的头部,形成了完整的数据包。

传输阶段:在网络中,数据包通过路由器、交换机等网络设备

进行传输。

每个网络设备根据目的地址来决定将数据包发送到下一

个目标设备。

数据包在网络中按照指定的路由路径传输。

在每个网

络设备中,数据包的头部信息可能会被修改或更新。

解封阶段:当数据包到达目的主机时,目的主机会解析数据包

的头部信息,以确定数据包的来源和内容。

然后,目的主机将数据

包的信息提取出来,并将其传递给应用程序进行处理。

数据包在传输过程中可能会受到一些影响,例如网络拥塞、数据包丢失等。

为了保证数据包的可靠传输,常用的方法包括错误检测和纠正、流量控制和拥塞控制等。

总结起来,数据包在网络中的传输过程包括封装、传输和解封三个阶段。

在每个阶段,数据包都会受到网络设备的处理,并可能受到影响。

了解数据包传输过程的原理,有助于我们更好地理解和优化网络通信。

参考资料:

- 《计算机网络》- 谢希仁。

exchange传输原理exchange传输原理是指在计算机网络中,数据包在发送和接收之间进行交换的过程。

这个过程涉及到多个环节和协议,其中包括数据包的封装、路由选择、转发和解封装等步骤。

下面将详细介绍exchange传输原理的相关内容。

一、数据包的封装在exchange传输中,数据包是以分组的形式进行传输的。

数据包包含了源地址、目的地址、数据内容等信息。

在发送端,数据包首先会被封装成符合特定协议格式的数据帧。

数据帧包含了数据包的头部和尾部,其中头部包含了源和目的地址等信息,尾部包含了校验和等信息。

封装完成后,数据帧会通过网络接口被发送出去。

二、路由选择在数据包传输的过程中,需要选择合适的路径进行传输。

这个过程称为路由选择。

路由选择的目的是为了找到一条最短、最快的路径,使数据包能够快速到达目的地。

路由选择算法可以根据网络拓扑、链路负载等因素来进行选择,常见的路由选择算法有最短路径优先、链路状态路由等。

三、数据包的转发在路由选择完成后,数据包会被转发到下一个节点。

转发的过程是通过交换机或路由器来完成的。

交换机是一种网络设备,它能够根据数据包的目的地址来决定将数据包转发到哪个端口。

路由器则是一种能够实现不同网络之间互联的设备,它能够根据路由表来确定数据包的下一跳。

四、数据包的解封装在数据包到达目的地后,需要对数据包进行解封装,将数据包的内容提取出来。

解封装的过程和封装过程相反,首先将数据包的尾部信息校验,确保数据包的完整性和正确性。

然后将数据包的头部信息提取出来,包括源地址、目的地址等信息。

最后将数据包的数据内容提取出来,供应用程序使用。

总结:exchange传输原理是一个复杂的过程,涉及到数据包的封装、路由选择、转发和解封装等多个步骤。

在这个过程中,需要网络设备和协议的支持,才能保证数据的正确传输。

通过理解和掌握exchange传输原理,可以更好地理解和应用计算机网络技术。

简述数据包传送的封装与解封装过程

换句话说,数据包传送是指在网络中以数据包的形式传递数据的过程。

传输数据的过程中,数据包需要通过封装和解封装的过程来进行传递,其中封装过程是为了确保数据传递的安全性和完整性,而解封装过程则是为了保证数据传递的快捷和及时性。

1.装过程

封装是指在发送数据之前,将数据进行某种封装处理的步骤。

在网络数据传输过程中,封装就是把要传递的数据加入至数据包,从而将要传递的数据封装到单个数据包中。

数据包的封装操作中,将对原始数据进行编码,添加报头,添加始终码,计算校验和等操作,这些操作都是为了保证网络数据传递的可靠性和数据完整性。

2.封装过程

解封装指在接收数据时,将接收到的数据解封装处理的过程,即对数据包进行解码、检测校验码、丢弃报头、去除始终标志等操作,以获得远端传输过来的原始数据。

数据包解封装工序做完后,接收到的数据就被完整的传输到本端。

解封装是为了保证数据传递的快捷性和及时性。

总之,数据包传送的封装和解封装过程是数据传递的必备环节。

封装过程是为了保证数据传递的安全性和完整性,而解封装过程则是为了保证数据传递的快捷和及时性。

如果数据的封装与解封装过程没有做好,将无法正确传输数据,也会产生不可预见的后果。

因此,在进行数据包传输过程中,必须在传输之前正确进行封装和解封装,以

确保数据传输的安全和有效。

数据报文的封装过程1.数据分段:如果数据报文的大小超过了网络传输的最大限制,则需要将数据报文分成若干个较小的片段进行传输。

这个过程称为数据分段。

数据分段可以根据传输层协议(如TCP或UDP)中的MTU(最大传输单元)值来划分。

2.添加协议首部:在每个数据报文片段的前面,都需要添加协议首部。

协议首部包含了一些元数据信息,如源IP地址、目标IP地址、协议类型、数据报文片段在原始数据报文中的位置等。

3.封装成数据包:每个数据报文片段加上协议首部之后,就形成了一个完整的数据包。

数据包是网络传输的最小单位,包括协议首部和数据内容两个部分。

4.封装成帧:在数据包的基础上,还需要将数据包封装成帧。

帧是数据链路层传输的最小单位,包括了帧首部、数据包和帧尾部。

帧首部包含了一些控制信息,如起始标识符、帧类型、校验等。

5.添加物理层首部和尾部:为了将帧发送到物理介质上进行传输,需要在帧的前后分别添加物理层首部和尾部。

物理层首部包含了物理层的控制信息,如目标MAC地址、源MAC地址等。

6. 生成bit流:在完成以上所有封装过程之后,数据报文就被转化为了一系列的比特流,即0和1的串。

这个比特流可以通过物理层进行传输。

需要注意的是,数据报文的封装过程是分层的,每一层都有不同的协议和格式,通过层与层之间的协议提供服务。

每一层的封装都是在上一层的基础上进行的,并且在传输过程中,封装过程是逆向的,即接收端将封装的头部逐步去除并解析数据。

总结起来,数据报文的封装过程可以分为数据分段、添加协议首部、封装成数据包、封装成帧、添加物理层首部和尾部,最后生成比特流。

这个过程是网络传输中数据报文经过各个协议层的处理和转换,便于在网络中的传输和接收。

IP数据包的传输全过程详解主机A与主机B通信,A Ping B,图:A-交换机-B,AB同一子网(1)ping数据包用的是ICMP协议,IP协议的一个子协议,位于三层,包含A的IP,B的IP,三层进行IP封装成包,进入二层(2)A,B处于相同子网,查看缓存中对与目的对应得B第2层mac地址,如果存在,直接进行第2层封装成帧,经物理层信号编码,以010*******这样的bits流传输在网络介质上。

(3)如果不存在B的MAC,则发送ARP广播请求B的MAC,ARP数据包经物理层进入交换机端口,需要进行源端口号学习,目的端口查找,B响应ARP请求,交换机又可以学习一目的MAC地址与哪个端口对应,在下次传送数据时就不再需要对所有端口进行广播了。

B通过ARP单播把B的MAC响应给A,此时再返回(2)的处理过程。

(4)当再进行A与B之间数据包转发,将直接用B的MAC地址封装,数据转发得以高速交换主机A与主机C通信,A Ping C,图:A-交换机-路由器M-路由器N-交换机-C,AC不同子网(1)两个机器不在同一子网内,A要与目的C通信,A要向“缺省网关”发出ARP 包,而“缺省网关”的IP地址已经在A系统软件中设置。

这个IP地址实际上对应路由器M的E0的IP地址。

所以A对“缺省网关”的IP地址广播出一个ARP请求时,路由器M的E0口的MAC回复给A,此时A数据包的目的MAC替换为M的E0口MAC。

(2)MAC替换后,经物理层,传输到交换机物理层,再传到交换机数据链路层,再经数据数据链路层到物理层。

(3)经bit流传到路由器M的物理层,然后传到数据链路层,二层解封装,目的IP与路由器M三层IP路由表比较,若匹配正确,交给上层处理,否则会缓存数据包内容,然后根据目标地址查找路由表找到相关表项,得到NEXT HOP及出接口的MAC地址,用这两个地址作为新的目的及源MAC地址封装事先缓存的数据包,然后转发,这个过程称为帧的重写(REWRITE)。

1)路由器转发数据包时的封装过程是怎么样的?

主机 A 把数据发送给路由器 A 为第一次,根据下图写出 DA SA 以及IP 包头中的源地址和目标地址。

路由器A 发送数据给路由器B 为第二次,根据下图写出 DA

P R E

D A

S A

Type

Header

Data

C R C

IP 包

以太网帧

SA 以及IP 包头中的源地址和目标地址。

路由器B 发送数据给主机B 为第三次,根据下图写出 DA SA 以及IP 包头中的源地址和目标地址。

2)路由器的启动过程请默写。

请写出A B C D EFG 分别是什么?以及甲乙丙各自的内容(英文)。

3)路由器启动的判断过程,请写出A B C D E F 分别是什么!标准格式请参考PPT 和教材

P R E D A S A Type Header Data C

R C

IP 包以太网帧P R E D A S A Type Header Data C

R C

IP 包以太网帧

4)为Cisco 2600路由器配置密码,密码为123456

配置控制台密码:

router(config)#

router((config_line)#

router((config_line)#

配置特权模式密码:

router(config)#

配置加密保存的密码:

router(config)#

对所有密码加密:

teacher(config)#

5)如下图所示,在A上配置了以下两条路由,哪条路由在

查找10.1.1.1 时起作用呢?

ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.2.1 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1

6)路由器与交换机之间的单臂路由的配置!

请写出路由器它的配置。

192.168.2.1

10.1.1.1

B

192.168.2.2

A

B。