滚动轴承故障解释和频率计算

- 格式:ppt

- 大小:5.11 MB

- 文档页数:29

滚动轴承是一种常见的旋转机械零部件,它承担着重要的转动功能。

在滚动轴承工作过程中,如果遇到内外圈都旋转的故障,就需要对其特征频率进行计算和分析。

本文将介绍滚动轴承内外圈都旋转的故障特征频率计算公式,希望能够为相关领域的研究和实践提供帮助。

一、滚动轴承内外圈都旋转的故障特征频率计算公式1. 滚动轴承内外圈都旋转的故障特征频率公式如下:f = (P/2) * (1 - (d/D)) * (n/60)其中,f为故障特征频率,P为滚动体的数量,d为滚动体直径,D为滚动道直径,n为转速。

2. 在计算滚动轴承内外圈都旋转的故障特征频率时,需要注意以下几点:(1) 滚动体的数量对故障特征频率有影响,一般来说,滚动体数量越多,故障特征频率越高。

(2) 滚动体直径和滚动道直径的比值(d/D)也会影响故障特征频率,当d/D接近1时,故障特征频率较低;当d/D远离1时,故障特征频率较高。

(3) 转速的变化会直接影响到故障特征频率的计算,转速越高,故障特征频率越高。

二、滚动轴承内外圈都旋转的故障特征频率计算实例分析以某型号滚动轴承为例,其内外圈都旋转的故障特征频率计算如下:1. 已知数据:滚动体数量P=14,滚动体直径d=6mm,滚动道直径D=20mm,转速n=1800rpm。

2. 按照公式进行计算:f = (14/2) * (1 - (6/20)) * (1800/60) = 7 * 0.7 * 30 = 1470Hz。

通过以上实例分析可知,滚动轴承内外圈都旋转的故障特征频率为1470Hz。

这个特征频率对于故障诊断和预防具有重要意义,需要在相关实际应用中加以重视。

三、滚动轴承内外圈都旋转的故障特征频率计算公式的应用意义滚动轴承内外圈都旋转的故障特征频率计算公式的应用意义主要体现在以下几个方面:1. 故障诊断和预防:通过计算故障特征频率,可以帮助实现滚动轴承内外圈都旋转故障的诊断和预防工作,及早发现并解决故障问题,提高设备的可靠性和稳定性。

轴承滚动体故障频率计算公式引言:轴承是工业设备中常见的零部件之一,用于支撑和定位旋转机构的轴承件。

在使用过程中,由于各种原因,轴承滚动体可能会出现故障,导致设备性能下降甚至无法正常工作。

为了预测轴承滚动体的故障情况,工程师们提出了轴承滚动体故障频率计算公式。

本文将介绍该公式的计算方法和应用。

一、轴承滚动体故障频率计算公式的定义轴承滚动体故障频率是指单位时间内轴承滚动体发生故障的次数。

轴承滚动体故障频率计算公式是根据轴承滚动体的几何参数和工作条件来计算的,其表达式如下:F = (Z * n * d) / (2 * 10^6)其中,F为轴承滚动体故障频率(次/小时);Z为轴承滚动体的数量;n为轴承滚动体的旋转速度(rpm);d为轴承滚动体的直径(mm)。

二、轴承滚动体故障频率计算公式的应用轴承滚动体故障频率计算公式可以用于评估轴承滚动体的寿命和故障情况,为轴承的设计和维护提供参考依据。

具体应用如下:1. 寿命评估:根据轴承滚动体故障频率计算公式,可以计算出单位时间内轴承滚动体发生故障的次数。

通过与轴承的额定寿命进行比较,可以评估轴承的使用寿命是否满足要求。

如果轴承滚动体故障频率较大,说明轴承的使用寿命较短,需要考虑更换或维修轴承。

2. 设备维护:根据轴承滚动体故障频率计算公式,可以预测轴承滚动体的故障情况,及时进行设备维护。

当轴承滚动体故障频率超过一定阈值时,说明轴承存在故障的风险,需要进行维护。

通过定期监测轴承滚动体故障频率,可以制定合理的维护计划,提高设备的可靠性和稳定性。

3. 轴承设计:轴承滚动体故障频率计算公式可以作为轴承设计的参考依据。

在轴承设计过程中,可以通过调整轴承滚动体的数量、直径和旋转速度等参数,来控制轴承滚动体故障频率。

通过合理设计,可以提高轴承的使用寿命,降低故障频率,提高设备的可靠性。

结论:轴承滚动体故障频率计算公式是一种重要的工程计算方法,可以用于评估轴承寿命、设备维护和轴承设计。

滚动轴承的故障诊断一、滚动轴承的常见故障滚动轴承是转动设备中应用最为广泛的机械零件,同时也是最容易产生故障的零件。

据统计,在使用滚动轴承的转动设备中,大约有30%的机械故障都是由于滚动轴承而引起的。

滚动轴承的常见故障形式有以下几种。

1. 疲劳剥落(点蚀)滚动轴承工作时,滚动体和滚道之间为点接触或线接触,在交变载荷的作用下,表面间存在着极大的循环接触应力,容易在表面处形成疲劳源,由疲劳源生成微裂纹,微裂纹因材质硬度高、脆性大,难以向纵深发展,便成小颗粒状剥落,表面出现细小的麻点,这就是疲劳点蚀。

严重时,表面成片状剥落,形成凹坑;若轴承继续运转,将形成大面积的剥落。

疲劳点蚀会造成运转中的冲击载荷,使设备的振动和噪声加剧。

然而,疲劳点蚀是滚动轴承正常的、不可避免的失效形式。

轴承寿命指的就是出现第一个疲劳剥落点之前运转的总转数,轴承的额定寿命就是指90%的轴承不发生疲劳点蚀的寿命。

2. 磨损润滑不良,外界尘粒等异物侵入,转配不当等原因,都会加剧滚动轴承表面之间的磨损。

磨损的程度严重时,轴承游隙增大,表面粗糙度增加,不仅降低了轴承的运转精度,而且也会设备的振动和噪声随之增大。

3. 胶合胶合是一个表面上的金属粘附到另一个表面上去的现象。

其产生的主要原因是缺油、缺脂下的润滑不足,以及重载、高速、高温,滚动体与滚道在接触处发生了局部高温下的金属熔焊现象。

通常,轻度的胶合又称为划痕,重度的胶合又称为烧轴承。

胶合为严重故障,发生后立即会导致振动和噪声急剧增大,多数情况下设备难以继续运转。

4. 断裂轴承零件的裂纹和断裂是最危险的一种故障形式,这主要是由于轴承材料有缺陷和热处理不当以及严重超负荷运行所引起的;此外,装配过盈量太大、轴承组合设计不当,以及缺油、断油下的润滑丧失也都会引起裂纹和断裂。

5. 锈蚀锈蚀是由于外界的水分带入轴承中;或者设备停用时,轴承温度在露点以下,空气中的水分凝结成水滴吸附在轴承表面上;以及设备在腐蚀性介质中工作,轴承密封不严,从而引起化学腐蚀。

第二组实验轴承故障数据:数据打开后应采用X105_DE_time作为分析数据,其他可作为参考,转速1797rpm轴承型号:6205-2RS JEM SKF, 深沟球轴承采样频率:12k Hz1、确定轴承各项参数并计算各部件的故障特征频率通过以上原始数据可知次轴承的参数为:轴承转速r=1797r/min;滚珠个数n=9;滚动体直径d=;轴承节径D=39mm;:滚动体接触角α=0由以上数据计算滚动轴承不同部件故障的特征频率为:外圈故障频率f1=r/60 * 1/2 * n(1-d/D *cosα)=内圈故障频率f2=r/60 * 1/2 * n(1+d/D *cosα)=滚动体故障频率f3=r/60*1/2*D/d*[1-(d/D)^2* cos^2(α)]=保持架外圈故障频率f4=r/60 * 1/2 * (1-d/D *cosα)=2.对轴承故障数据进行时域波形分析将轴承数据导入MATLAB中直接做FFT分析得到时域图如下:并求得时域信号的各项特征:(1)有效值:;(2)峰值:;(3)峰值因子:;(4)峭度:;(5)脉冲因子:;(6)裕度因子::3.包络谱分析对信号做EMD模态分解,分解得到的每一个IMF信号分别和原信号做相关分析,找出相关系数较大的IMF分量并对此IMF分量进行Hilbert变换。

由图中可以看出经过EMD分解后得到的9个IMF分量和一个残余量。

IMF分量分别和原信号做相关分析后得出相关系数如下:由上表得:IMF1的相关系数明显最大,所以选用IMF1做Hilbert包络谱分析。

所得Hilbert包络谱图如下:对包络谱图中幅值较大区域局部放大得到下图由以上包络图的局部放大图中可以看出包络图中前三个峰值最大也最明显,三个峰值频率由小到大排列分别为、、。

把这三个频率数值和前文计算所得的理论值进行比较可知:频率值最大为和内圈的故障理论计算特征频率f2=相近,说明此轴承的故障发生在轴承的内圈。

滚动轴承故障诊断初步1、故障原因滚动轴承的早期故障是滚子和滚道剥落、凹痕、破裂、腐蚀和杂物嵌入。

即主要故障形式:疲劳剥落、磨损、塑性变形、锈蚀、断裂、胶合、保持架损坏。

产生主要原因包括搬运粗心、安装不当、不对中、轴承倾斜、轴承选用不正确、润滑不足或密封失效、负载不合适以及制造缺陷。

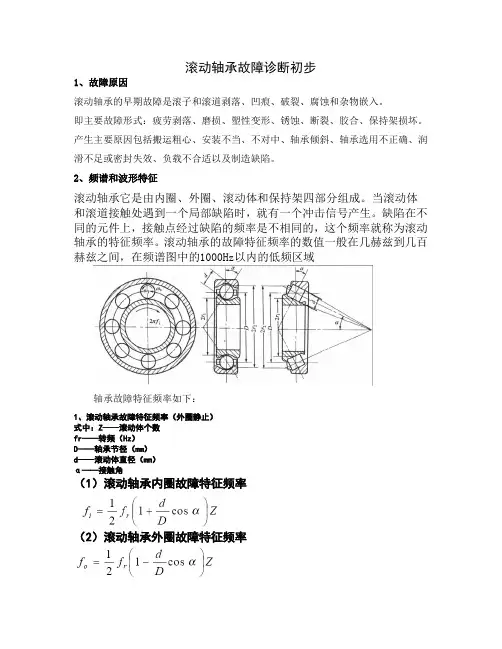

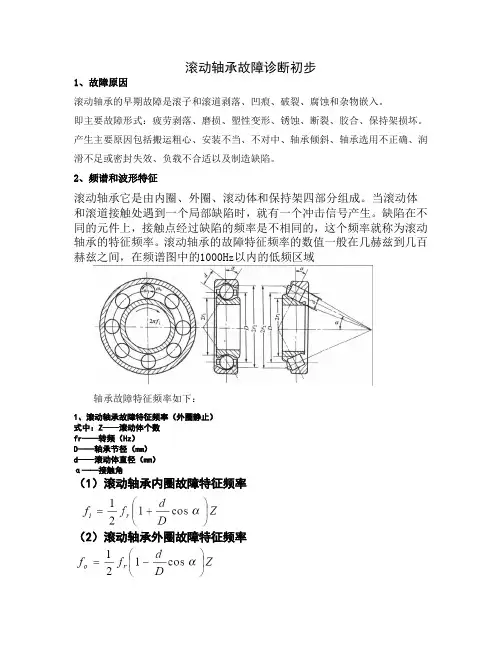

2、频谱和波形特征滚动轴承它是由内圈、外圈、滚动体和保持架四部分组成。

当滚动体和滚道接触处遇到一个局部缺陷时,就有一个冲击信号产生。

缺陷在不同的元件上,接触点经过缺陷的频率是不相同的,这个频率就称为滚动轴承的特征频率。

滚动轴承的故障特征频率的数值一般在几赫兹到几百赫兹之间,在频谱图中的1000Hz以内的低频区域轴承故障特征频率如下:1、滚动轴承故障特征频率(外圈静止)式中:Z——滚动体个数fr——转频(Hz)D——轴承节径(mm)d——滚动体直径(mm)α——接触角(1)滚动轴承内圈故障特征频率(2)滚动轴承外圈故障特征频率(3)滚动轴承滚动体特征频率(4)滚动轴承保持架特征频率2、滚动轴承故障特征频率的计算经验公式:二、滚动轴承故障诊断的要素滚动轴承由内圈、外圈、滚动体和保持架四部分组成,每个轴承部件对应一个轴承故障特征频率。

滚动轴承的故障频率分布有一个明显的特点,往往在低频和高频两个频段内都有表现。

所以在频率分析时,可以选择在这两个频段进行分析。

根据滚动轴承的故障形式在频域中的表现形式,将整个频域分为三个频段,既高频段、中频段和低频段。

l 高频阶段指频率范围处于2000-5000Hz 的频段,主要是轴承固有频率,在轴承故障的早期,高频段反映比较敏感;中频阶段指频率范围处于800-1600Hz 的频段,一般是由于轴承润滑不良而引起碰磨产生的频率范围;l 低频阶段指频率范围处于0-800Hz 的频段,基本覆盖轴承故障特征频率及谐波;在高频段和低频段中所体现的频率是否为轴承故障频率,还要通过其他方法进行印证加以确认。

根据滚动轴承的故障特征频率在频域和时域中的表现,可将滚动轴承的诊断方法总结为三个频段;八个确认,简称三八诊断法。

滚动轴承故障诊断初步1、故障原因滚动轴承的早期故障是滚子和滚道剥落、凹痕、破裂、腐蚀和杂物嵌入。

即主要故障形式:疲劳剥落、磨损、塑性变形、锈蚀、断裂、胶合、保持架损坏。

产生主要原因包括搬运粗心、安装不当、不对中、轴承倾斜、轴承选用不正确、润滑不足或密封失效、负载不合适以及制造缺陷。

2、频谱和波形特征滚动轴承它是由内圈、外圈、滚动体和保持架四部分组成。

当滚动体和滚道接触处遇到一个局部缺陷时,就有一个冲击信号产生。

缺陷在不同的元件上,接触点经过缺陷的频率是不相同的,这个频率就称为滚动轴承的特征频率。

滚动轴承的故障特征频率的数值一般在几赫兹到几百赫兹之间,在频谱图中的1000Hz以内的低频区域轴承故障特征频率如下:1、滚动轴承故障特征频率(外圈静止)式中:Z——滚动体个数fr——转频(Hz)D——轴承节径(mm)d——滚动体直径(mm)α——接触角(1)滚动轴承内圈故障特征频率(2)滚动轴承外圈故障特征频率(3)滚动轴承滚动体特征频率(4)滚动轴承保持架特征频率2、滚动轴承故障特征频率的计算经验公式:二、滚动轴承故障诊断的要素滚动轴承由内圈、外圈、滚动体和保持架四部分组成,每个轴承部件对应一个轴承故障特征频率。

滚动轴承的故障频率分布有一个明显的特点,往往在低频和高频两个频段内都有表现。

所以在频率分析时,可以选择在这两个频段进行分析。

根据滚动轴承的故障形式在频域中的表现形式,将整个频域分为三个频段,既高频段、中频段和低频段。

l 高频阶段指频率范围处于2000-5000Hz 的频段,主要是轴承固有频率,在轴承故障的早期,高频段反映比较敏感;中频阶段指频率范围处于800-1600Hz 的频段,一般是由于轴承润滑不良而引起碰磨产生的频率范围;l 低频阶段指频率范围处于0-800Hz 的频段,基本覆盖轴承故障特征频率及谐波;在高频段和低频段中所体现的频率是否为轴承故障频率,还要通过其他方法进行印证加以确认。

根据滚动轴承的故障特征频率在频域和时域中的表现,可将滚动轴承的诊断方法总结为三个频段;八个确认,简称三八诊断法。

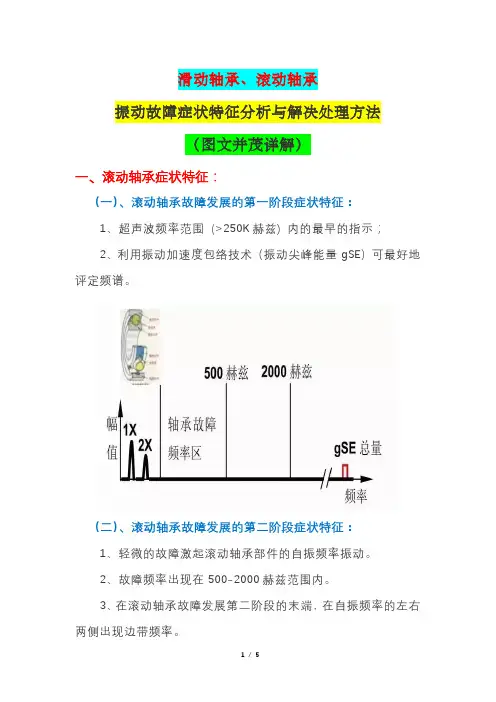

滑动轴承、滚动轴承振动故障症状特征分析与解决处理方法(图文并茂详解)一、滚动轴承症状特征:(一)、滚动轴承故障发展的第一阶段症状特征:1、超声波频率范围(>250K赫兹) 内的最早的指示;2、利用振动加速度包络技术(振动尖峰能量gSE)可最好地评定频谱。

(二)、滚动轴承故障发展的第二阶段症状特征:1、轻微的故障激起滚动轴承部件的自振频率振动。

2、故障频率出现在500-2000赫兹范围内。

3、在滚动轴承故障发展第二阶段的末端,在自振频率的左右两侧出现边带频率。

(三)、滚动轴承故障发展的第三阶段症状特征:1、出现滚动轴承故障频率及其谐波频率。

2、随着磨损严重出现故障频率的许多谐波频率,边带数也增多。

3、在此阶段,磨损可以用肉眼看见,并环绕轴承的圆周方向扩展。

(四)、滚动轴承故障发展的第四阶段症状特征:1、离散的滚动轴承故障频率消失,被噪声地平形式的宽带随机振动取代之。

2、朝此阶段末端发展,甚至影响1X转速频率的幅值。

3、事实上,高频噪声地平的幅值和总量幅值可能反而减小。

二、滑动轴承症状特征:(一)、油膜振荡不稳定性症状特征:1、如果机器在2X转子临界转速下运转,可能出现油膜振荡。

2、当转子升速到转子第二阶临界转速时,油膜涡动接近转子临界转速,过大的振动将使油膜不能支承轴。

3、油膜振荡频率将锁定在转子的临界转速。

4、转速升高,油膜涡动频率也不升高。

(二)、油膜涡动不稳定性症状特征:1、通常出现在旋转转速的42-48%频率范围内。

2、有时,振动幅值非常大油膜涡动是固有不稳定的,因为它增大离心力,所以增大涡动力。

(三)、滑动轴承磨损/间隙故障症状特征:1、滑动轴承磨损故障后阶段将产生幅值很大的旋转转速频率的谐波频率振动。

2、当存在过大的滑动轴承间隙时,很小的不平衡或不对中将导致很大幅值的振动。

滚动轴承故障振动信号的组成主要包括以下部分:

1.正常故障模式:轴承的安装、润滑及维护良好的情况下,内外圈或滚动体遭

到点蚀损坏。

这是由于重复受到大量变化的应力导致的。

轴承因点蚀而损坏时,在运行过程中通常会产生强烈的振动、噪声和热量。

2.非正常故障模式:由于轴承安装不当、润滑和维护不良引起的其他故障模式。

例如,当润滑油不足时,轴承烧伤,润滑不良导致轴承表面直接接触或异物掉落导致过度接触,轴承因装配不当而损坏,内圈破损,内外圈和保持架被挤碎。

滚动轴承的特征频率:

1.滚动体在外圈滚道上的通过频率zfc为:

2.zfc=2π(d/2r1)fi=πfi(D-dcosa)

3.滚动体在内圈滚道上的通过频率Zfic为:

4.Zfic=2π(d/2r1)fO=πfO(D+dcosa)

5.保持架上的通过频率(即滚动体自转频率fbc)为:

6.fbc=1/2(Vi+VO)=πfcD。

滚动轴承元件故障频率计算方法滚动轴承元件故障特征频率计算方法方法1:保持架故障频率:FTF=(1/2){No[1+(d/D)Cos φ] +Ni [1-(d/D)Cos φ]} 滚动体旋转故障频率:BSF=(1/2)(D/d) |No-Ni|{ [1-(d/D)Cos φ]2}外环故障频率:BPFO=(1/2)n |No-Ni| [1-(d/D)Cosφ]内环故障频率:BPFI=(1/2)n |Ni- No| [1+(d/D)Cosφ]以上符号:d=滚动体直径;D=滚动轴承平均直径(滚动体中心处直径);φ=径向方向接触角;n-滚动体数目;No=轴承外环角速度;Ni=轴承内环角速度(=轴转速).注:1.滚动轴承没有滑动;2.滚动轴承几何尺寸没有变化;3.轴承外环和轴承内环都旋转.方法2:滚动轴承保持架故障频率:FTF=(N/2)[1-(d/D)Cos φ]滚动轴承滚动体旋转故障频率:BSF=(N/2)(D/d){1-[(d/D)Cos φ]2}滚动轴承外环故障频率:BPFO=(N/2)n[1-(d/D)Cosφ]滚动轴承内环故障频率:BPFI=(N/2)n[1+(d/D)Cosφ]以上符号:d=滚动体直径;D=滚动轴承平均直径(滚动体中心处直径);Φ= 径向方向接触角;n-滚动体数目;N=轴的转速。

注:适合1.滚动轴承没有滑动;2.滚动轴承几何尺寸没有变化;3.轴承外环固定不旋转.方法3:外环故障频率:BPFOr≌0.4Nn内环故障频率:BPFIr≌0.6Nn保持架故障频率:FTFr≌0.4N以上符号意义:n-滚动体数目;N=轴的转速。

注:1.滚动轴承没有滑动;2.滚动轴承几何尺寸没有变化;3.轴承外环固定不旋转.方法4:外环故障频率:BPFOe≌N(0.5n-1.2)内环故障频率:BPFIe≌N(0.5n+1.2)滚动体故障频率:BSFe≌N(0.2n-1.2/n)保持架故障频率:FTFe≌N(0.5-1.2/n)以上符号意义:n=滚动体数目;N=轴的转速。

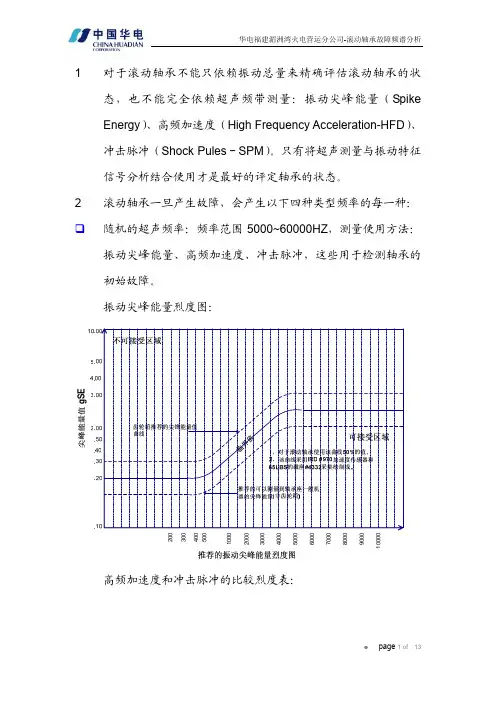

滚动轴承频谱分析详解对于滚动轴承不能只依赖振动总量来精确评估滚动轴承的状态,也不能完全依赖超声频带测量:振动尖峰能量(Spike Energy)、高频加速度(High FrequencyAcceleration-HFD)、冲击脉冲(Shock Pules-SPM)。

只有将超声测量与振动特征信号分析结合使用才是最好的评定轴承的状态。

滚动轴承一旦产生故障,会产生以下四种类型频率的每一种:随机的超声频率:频率范围5000~60000HZ,测量使用方法:振动尖峰能量、高频加速度、冲击脉冲,这些用于检测轴承的初始故障。

振动尖峰能量烈度图:高频加速度和冲击脉冲的比较烈度表:轴承部件的自振频率:频率范围500~2000HZ,轴承零部件受到冲击时,以它们的自振频率“瞬时扰动”。

在滚动轴承中,滚动元件打击内外环跑道上的缺陷的间断的冲击激起它们的自振频率。

但故障扩展到微观大小时,它们开始激起这些轴承零部件的自振频率,成为“第二个检测症兆”。

故障恶化时,可引起更大的冲击,这些更大的冲击产生更大的自振频率尖峰响应。

磨损严重时,在这些共振附近出现更多频率分量,它们中许多是这些自振频率的1X转速的边带(往往,这些调制尖峰以轴承的故障频率为间隔,而不是1X转速频率的边带)。

轴承自振频率与转速无关,但它们的响应幅值与冲击速度成正比,意味着转速越高,响应幅值也越高。

旋转轴承的故障频率:轴承零部件故障频率与轴承的平均直径-Pa、滚动体直径-Ba、滚动体数目-Nb和接触角-ø有关。

FTF-保持架故障频率、BSF-滚动体故障频率、BPOR-内环故障率、BPIR-外环故障频率。

FTF、BSF、BPOR、BPIR简易计算公式(可参考平台内前期文章介绍)。

轴承故障频率都是转速频率的非整数倍(本人所遇确实如此,但曾看到过一篇文章说正好是转速频率整数倍)。

正常情况下滚动轴承故障频率不应存在,当存在轴承故障频率时,可以说明轴承至少发出初始故障信号。