第五章 光的吸收、色散和散射

- 格式:ppt

- 大小:1.49 MB

- 文档页数:74

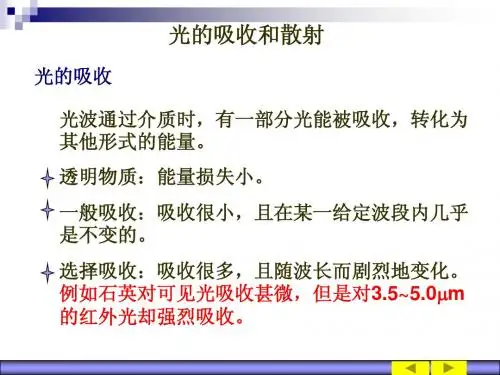

光通过物质,其传播情况发生变化,有两个方面:一、光强随光深入物质而减弱:光能或被物质吸收,或向各个方向散射所造成。

二、物质中光的传速度小于真空中的,且随频率变化,光的色散。

这都是光与物质相互作用引起的,实质上是光和原子中的电子相互作用引起的。

§1 电偶极辐射对反射、折射现象的解释一、电偶极子模型(理想模型)用一组简谐振子来代替实际物质的分子,每一振子可认为是一个电偶极子,由两个电量相等,符号相反的带电粒子组成,电偶极子之间有准弹性力作用,能作简谐振动。

两种振子:原子内部电荷的运动(电子振子):核假定不参加运动,准弹力的中心 分子或原子电荷的振动和整个分子的转动(分子振子): 质量较大的一个粒子可认为不参加运动 经典解释模型:P电偶极子,向外辐射电磁波t A Z eZ P cos :Z 离开原点的距离电动力学证明,电偶极子辐射电磁波矢 )(cos sin 4220c R t R e eA EcEH 0R :观察点与偶极子的距离201E cEH H E S 22242202sin 321CR A e E c I S o由上面式子,光在半径为R 的球面上各点的位相相等(球面波)落后原点CR 。

但振幅则随 角度,即波的强度I (能流密度)在同一波面上。

分布不均匀,见图I ,2最大(赤道面上)在两极即偶极子轴线方向上0 ,0 I Q 。

二、电偶极辐射对反射和折射现象的初步解释原子、分子:cm 810 光波长:cm 510在固或液物中,可认为在一个光波长范围,分子的排列非常有规律,非常密集,或可以认为是连续的。

总说明:光通过物质,各分子将依次按入射光到达该分子时的位相作受迫振动,在一分了的不同部分,入射光的位相差忽略不计。

各分子受迫振动,依次发出电磁波,所有这些次波保持一定位相关系(同惠一原理中次波)说明1:各向同性均匀物质中的直线传播所有分子振子在各方向有相同的图有频率,分子受迫振动发出次级电磁波将与入射光波迭加,从而改变合成波位相,改变了它的传播速度(位相速度)说明2:反射与折射电射与折射是由于两种介质界面上分子性质的不连续性所引起,用同样模型可解释。

了解并解释光的散射和色散光的散射和色散是光在传播过程中的两种主要现象。

了解和解释这两个概念可以帮助我们更好地理解光的性质和行为。

本文将介绍光的散射和色散,并对其进行详细解释。

光的散射是指光在遇到粒子或不均匀介质时发生的偏离原来方向的现象。

当光通过介质时,光与介质中的分子或粒子相互作用,使光的传播方向发生改变。

这种现象是由于光与物质之间的相互作用导致光能量的传递改变而发生的。

光的散射可以根据散射方向和散射粒子的尺寸将其分为不同类型。

例如,雷利散射是指当光通过与光波长相近的颗粒时,会发生较强的散射现象。

而米氏散射则是指当光通过比光波长更大的颗粒时,会发生较弱的散射现象。

光的色散是指光在通过介质时,其频率发生变化导致光波长度的扩散现象。

光的色散是由于光在不同介质中的传播速度不同而引起的。

当光波传播到介质中时,不同频率的光波受到不同程度的减速,导致波长的变化。

这个过程被称为光的色散。

光的色散可以分为正常色散和反常色散。

正常色散是指随着频率的增加,光的折射率减小,从而导致波长变长。

反常色散则是指随着频率的增加,光的折射率增大,使波长变短。

光的散射和色散在日常生活中有许多应用。

光的散射在大气中的现象中起着重要作用,例如天空为什么是蓝色的。

当太阳光射入大气中时,它与空气中的分子发生散射,而且蓝色光的散射比其他颜色的光强,因此我们看到的天空是蓝色的。

光的色散也有很多实际应用。

例如,棱镜可以利用光的色散原理将白光分解成不同颜色的光。

这种现象常见于彩色分光仪和光谱仪的工作原理中。

总之,光的散射和色散是光在传播过程中的两个基本现象。

光的散射是指光在遇到粒子或不均匀介质时偏离原来方向的现象,而光的色散是指光在通过介质时频率发生变化导致波长的扩散现象。

了解这两个现象可以帮助我们更好地理解光的性质和行为,以及应用于实际生活中的各种现象和设备。