国医大师徐景藩教授

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:7

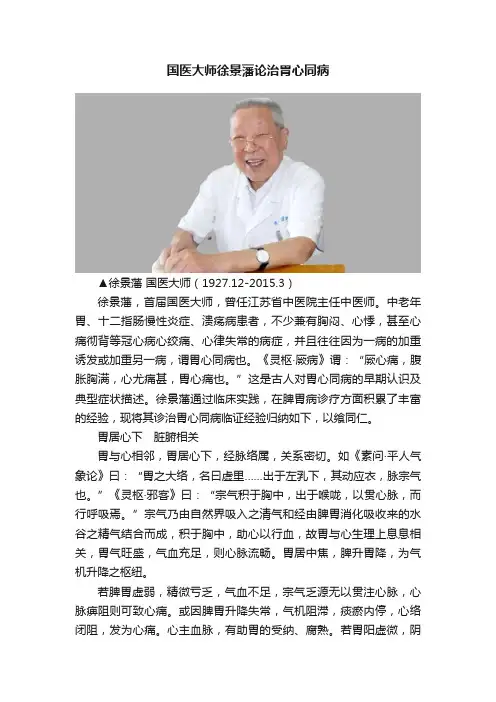

国医大师徐景藩论治胃心同病▲徐景藩国医大师(1927.12-2015.3)徐景藩,首届国医大师,曾任江苏省中医院主任中医师。

中老年胃、十二指肠慢性炎症、溃疡病患者,不少兼有胸闷、心悸,甚至心痛彻背等冠心病心绞痛、心律失常的病症,并且往往因为一病的加重诱发或加重另一病,谓胃心同病也。

《灵枢·厥病》谓:“厥心痛,腹胀胸满,心尤痛甚,胃心痛也。

”这是古人对胃心同病的早期认识及典型症状描述。

徐景藩通过临床实践,在脾胃病诊疗方面积累了丰富的经验,现将其诊治胃心同病临证经验归纳如下,以飨同仁。

胃居心下脏腑相关胃与心相邻,胃居心下,经脉络属,关系密切。

如《素问·平人气象论》曰:“胃之大络,名曰虚里……出于左乳下,其动应衣,脉宗气也。

”《灵枢·邪客》曰:“宗气积于胸中,出于喉咙,以贯心脉,而行呼吸焉。

”宗气乃由自然界吸入之清气和经由脾胃消化吸收来的水谷之精气结合而成,积于胸中,助心以行血,故胃与心生理上息息相关,胃气旺盛,气血充足,则心脉流畅。

胃居中焦,脾升胃降,为气机升降之枢纽。

若脾胃虚弱,精微亏乏,气血不足,宗气乏源无以贯注心脉,心脉痹阻则可致心痛。

或因脾胃升降失常,气机阻滞,痰瘀内停,心络闭阻,发为心痛。

心主血脉,有助胃的受纳、腐熟。

若胃阳虚微,阴寒内盛,可上逆心胸。

而心气不足、心血瘀阻的患者,气血运行不畅,食少不易消运,有时在心悸、怔忡、真心痛等发作前,常出现胃部的症状,不少上腹部不适就诊于消化科的患者往往是心绞痛、心肌梗死等危重症。

因此,胃与心的生理、病理相互影响,病症可以相兼,应认真诊察,慎为辨治。

审因辨证重视舌脉胃心同病在临床上主要表现为胃脘疼痛,痞满不适,呃逆嘈杂,恶心呕吐,同时兼有胸闷心悸,甚则心痛彻背,面白汗出,头昏乏力。

舌为心之苗,舌为胃之镜,心主血脉,胃气贯脉,故在四诊时应细心注意舌象和脉象。

胃心气阳虚者舌多淡胖,边有齿印,或兼有紫气;阴虚者舌多瘦小,舌质偏红,或红绛少津;血虚者更见舌淡无华;气滞者苔薄白;寒饮湿阻者苔多白腻滑;痰热瘀阻,阴液亏虚则舌苔黄焦干。

中华中医药杂志(原中国医药学报)2021年5月第36卷第5期CJTCMP,May 2021,Vol.36, No.5• 2709 ••临证经验•国医大师徐景藩从肺、胃、肝论治反流性食管炎经验赵旦娅,郁宏文,陆为民(南京中医药大学附属医院,南京210029)摘要:反流性食管炎为临床常见病、多发病,症状多样,不仅有泛酸、烧心、嗳气等消化系统症状,也有咽 喉不利、口鼻干燥、咳嗽等呼吸道症状国医大师徐景藩教授治疗消化系统疾病有独到之处,将反流性食管炎分为痰气交阻证、气郁证、肝胃郁热证、气滞血瘀证,提纲挈领,涉及脏腑不离肺、胃、肝文章对徐景藩教授从肺、胃、肝论治反流性食管炎的经验进行总结归纳,分析临床辨证思维与用药配伍规律,以供同道参考。

关键词:反流性食管炎;名医经验;徐景藩;肺;胃;肝基金资助:国家中医药管理局“闰医大师徐景藩学术经验传承研究室”建设项目(No.国中医药人教发 〔2010〕59号)Experience of TCM master XU Jing-fan in treating reflux esophagitis fromlung, stomach and liverZHAO Dan-ya,YU Hong-wen,LU Wei-min(Affiliated Hospital of Nanjing University of Chinese Medicine,Nanjing210029, China)■A b s t r a c t:Reflux esophagitis is a common disease with various symptoms.It not only has the symptoms of the digestive system such as pantothenic acid,heartburn and belching,but also has respiratory symptoms such as adverse throat,dry mouth andnose,and cough.TCM master XU Jing-fan s treatment of digestive diseases is unique,reflux esophagitis is divided into four types:phlegm cross block syndrome,qi depression syndrome,liver and stomach heat syndrome,qi stagnation and blood stasis syndrome,but reflux esophagitis involved in three viscera lung,liver,stomach.This paper will summarize TCM master XU Jing-fan'sexperience in the treatment of reflux esophagitis from lung,stomach and liver,and analyze the law of clinical dialectical thinkingand drug compatibility for channel reference.Key words:Reflux esophagitis;Experience of famous doctor;XU Jing-fan;Lung;Stomach;LiverF u n d i n g!Research Office of Academic Experience Inheritance of TCM Master XU Jing-fan's Construction Project ofNational Administration of Traditional Chinese Medicine(No. [2010 ] 59)国医大师徐景藩教授(以下尊称徐老)从医 6〇余载,是第一、二、三批全国老中医药专家学术 经验继承工作指导老师。

・老中医经验・徐景藩治疗胃脘痛临床经验王茂松(江苏省泰州市人民医院・225300) 江苏省中医院徐景藩教授,从医执教50余年,学识渊博,擅长治疗脾胃病,誉满省内外。

余有幸侍诊徐老左右,受益匪浅。

兹就徐老治疗胃脘痛部分经验介绍如下。

1 病因胃为水谷之海,冲要之道,因而引起胃脘痛的病因较多。

古代医家分为:气、血、冷、火、痰、食、虫、悸、疰等九种病因分类之说。

徐老认为,胃病发生之因主要有以下几方面:一为外感寒邪,外寒直中,胃气壅滞,不通则痛;二为长期精神抑郁,忧思不遂,以致肝郁气滞,影响脾胃运化之功而致;三为纵恣口腹,喜食辛辣,或过食生冷,或嗜饮无度,以致徒伤胃气;四为脾胃虚弱,中虚气滞,健运失司而致。

2 发病机制211 正邪相争《三因方》说:“十二经络外感六淫,则其气闭塞,郁于中焦,气与邪争,发为疼痛”。

说明正气与外邪相争的过程,中焦闭塞而发为疼痛。

徐老认为外感之中,尤以寒邪犯胃为主,特别是骤寒暴冷,最为伤胃,此乃寒性凝滞、主收引、主疼痛故也。

212 肝木侮土《医学正传》说:“七情九气触于内之所致焉,是以清阳不升,浊阴不降,而肝木之邪乘机侵侮而为病”。

说明升降失调,肝木侵犯胃土,因而发为疼痛。

213 气血壅滞《景岳全书》说:“胃脘痛症,多因食,因寒,因气不顺者,然因食因寒亦无不关于气。

盖食停则气滞,寒留则气凝”。

陈修园说:“痛则不通,气血壅滞也,通则不痛,气血调和也”。

可见气血壅滞不通,是为胃脘痛的重要机制。

214 中阳不健徐老认为:“由于患者本身脾胃虚弱,中阳不健,以致中州运化失职,脾胃升降失调,多种内外致病因素,如气、血、痰、食、虫诸积皆可发为疼痛。

3 治胃八法311 健脾益胃法本法具有健脾助运,养胃和中之效,适用于脾胃虚弱或中虚气滞证。

方用香砂六君子汤、黄芪建中汤加减,药如党参、黄芪、白术、茯苓、山药、木香、甘草等。

兼形寒怕冷,便溏,脉沉迟,属阳虚者,加干姜、桂枝、草果等;兼脘腹坠胀,或便后脱肛等脾虚气陷者,加升麻、柴胡。

2008徐景藩教授,秉承家传,通晓古今,学贯中西,从医60余年,临床尤擅脾胃病之诊治。

胃痛属临床常见病、多发病,多数患者经正确诊治可获痊愈,但也有不少胃痛,如夹湿兼瘀,则反复不愈,治疗棘手。

笔者有幸师从徐老,侍诊左右,获益良多,兹择其临床诊治胃痛兼证验案及辨治特色介绍于下。

1胃痛阴虚夹湿1.1验案分析1.1.1胃痛口咸案胡某,男,64岁。

2006年1月9日初诊。

主诉:胃脘隐痛间作5年伴口咸。

初诊:胃脘隐痛,食后痞胀,嗳气不著,口有咸味,纳谷不馨,数月来体重减轻,大便量少。

2005年4月、10月2次胃镜检查示:慢性浅表性胃炎,幽门螺杆菌感染,曾服诸多中西药治疗乏效。

有高血压病史6年,服复方降压片血压维持在140/90mmHg 左右。

舌质暗红,舌苔薄白腻,脉细。

证属肝肾阴虚,气滞湿阻。

拟先化湿行气,佐以健脾益肾。

佩兰20g ,蔻仁3g (后下),橘皮络(各)6g ,法半夏10g ,莱菔英15g ,炙鸡金10g ,炒山药15g ,茯苓15g ,生地10g ,山茱萸10g ,泽泻10g ,炒丹皮10g ,冬葵子10g 。

水煎服,日1剂。

二诊:服药半月,胃脘痞胀、口咸渐消,饮食也增,然胃脘隐痛未除,常发于夜间子时。

舌质微暗,苔腻已化,呈薄白苔,脉小弦。

肝胃气滞,夹有血瘀。

拟再疏和行气,化瘀益肾。

苏梗10g ,制香附10g ,橘皮络(各)6g ,法半夏10g ,黄连1.5g ,赤白芍(各)10g ,炙甘草3g ,煅瓦楞30g ,丹参10g ,五灵脂10g ,焦楂曲(各)15g ,生地10g ,山茱萸10g ,茯苓15g ,炒丹皮10g 。

水煎服,日1剂。

徐景藩治疗胃痛兼证验案分析及辨治特色———徐景藩诊治脾胃病经验之一陆为民徐丹华(江苏省中医院,江苏南京210029)关键词胃痛验案名医经验中图分类号R256.33文献标识码A文章编号1672-397X (2008)12-0001-03徐景藩,教授、主任中医师,全国著名脾胃病专家,江苏省名中医。

•临证经验•国医大师徐景藩运用“调神法”经验赵宇栋(江苏省中医院,南京中医药大学附属医院,南京210046)摘要:随着现代生活的节奏加快,竞争压力增大,以心理为诱因引起的生理性疾病越来越多,伴见多种精神、神经症状,临床症状复杂,表现程度轻重不一,可无检查结果支持,临床治疗较为棘手。

国医大师徐景藩指出“神”的表现多种多样,主思考、判断、分析、决策,但中医多强调内在的精神及生理活动,西医多指心理情志因素,若烦劳伤神,心神亏虚,则濡润不足,机体功能减退;若气血不足,功能衰弱至一定程度,反过来也会影响精神,引起疾病。

其根据经典理论研习及多年临床经验,创新性地提出运用“调神法”(益气提神、宁心安神、解郁凝神、滋精助神)进行治疗,临床效果显著。

关键词:国医大师;名医经验;徐景藩;调神法基金资助:国家中医药管理局“国医大师徐景藩学术经验传承研究室”建设项目(N o.国中医药人教发[20丨0]59号),江苏省科技厅社会发展项目(N〇.B E2009614)Experience of XU Jing-fan in applying ^regulating mentality9ZHAO Yu-dong(Jiangsu Province Hospital of Chinese Medicine, Affiliated Hospital of Nanjing University ofChinese Medicine, Nanjing 210046, China )Abstract:With the accelerated pace of modern life and the increasing competitive pressure, more and more physiological diseases are caused by psychological inducement, accompanied by a variety of mental and neurological symptoms.The clinical symptoms are complex and the degree of performance is different, so the clinical treatment is more difficult. XU Jing-fan, a master of traditional Chinese medicine, pointed out that the expression of 'mentality' was various, and the mentality wasthe master of thinking, judging, analyzing and making decisions. However, traditional Chinese medicine emphasizes the internal spiritual and physiological activities, while western medicine mostly refers to psychological and emotional factors. According tothe study of classical theory and many years of clinical experience, XU Jing-fan creatively proposed use the method of 'regulating mentality, (including tonifying qi and invigorating the mind, relieving depression and calming the mind, nourishing the essenceand helping the spirit) for treatment, and the clinical effect was remarkable.K e y W o r d s:TCM master; Experience of famous doctors; XU Jing-fan; Regulating mentalityFunding! 'Research Office of Academic Experience Inheritance of TCM Master XU Jing-fan' Construction Project of National Administration of Traditional Chinese Medicine (N〇.[2010]59), Social Development Project of Science and Technology Department of Jiangsu Province (N〇.BE2009614)徐景藩(1927年-2015年),首届国医大师,全国 白求恩奖章获得者,全国老中医药专家学术经验继 承工作指导老师,享受国务院政府特殊津贴专家。

徐景藩教授运用中药足疗方的经验叶柏(江苏省中医院)徐景藩教授是国医大师,全国白求恩奖章获得者,出身中医世家,早年随父学医,后又拜江浙名医朱春芦为师,少年即悬壸济世,1952年考取北京医科大学,学习西医五年,毕业后在江苏省中医院工作至今,从医六十余载。

徐老博览群书,精通医典,尤其对吴门和孟河医学有很深入的研究,中西并融,学验俱丰,在脾胃病的理论和实践方面,创立了许多学术观点和诊治方法。

笔者有幸师从徐老,受益良多,其经验值得推介。

【关键词】中药足疗方名医经验徐景藩徐老治疗脾胃病,特别重视中医综合治疗,尤其是外治疗法的使用,如中药足疗、灌肠、外敷等。

灌肠主要用于大肠疾病一法,如溃疡性结肠炎,缺血性肠炎等;外敷一法,外用于腹胀、腹痛;中药泡脚,则运用非常广泛,取得了很好的疗效,特总结如下。

1 中药足疗的沿革与作用机理足部疗法在我国有几千年的历史,《黄帝内经》中就有「其有邪者,渍形以屡汗」[1],提倡使用沐浴疗法治疗疾病。

马王堆汉墓出土的《五十二药方》载有「婴儿病痫方,取雷尾三果治,以猪煎膏和之。

小婴儿以水半斗,大者以水一斗,三分和取一分置水中,挠以浴之。

」[2]唐朝大医学家孙思邈对足部疗法有很深的研究,提出了「足下暖」的观点,认为「树枯根先竭,人老脚先衰」,并总结出「春天洗脚,升阳固脱;夏天洗脚,暑湿可袪;秋天洗脚,肺润肠蠕;冬天洗脚,丹田温灼」学术思想[3]。

在《肘后备急方》、《千金要方》、《外台秘要》、《小儿药证直诀》中收录了许多用于足疗的中药方剂,成为后世开展中药足疗研究的基础。

人体是一个有机整体,双足通过经络系统与全身各脏腑之间密切相连,构成了足与全身的统一性。

在人体十二正经中,有六条经脉即足三阴经和足三阳经分布到足部。

足部为足三阴经之始,又是足三阳经之终。

这六条经脉又与手之三阳经、三阴经相连属,循行全身。

奇经八脉的阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉,也都起于足部,冲脉也有分支到足部,从而加强了足部与全身组织、器官的联系,人体五脏六腑在脚上都有相应的投影。

国医徐景藩恬淡随缘修身养性简介:徐景藩,1928年出生,江苏省中医院主任医师、教授,1946年起从事中医临床工作,为首届国医大师、全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师,江苏省名中医。

1696年,他在平凡的岗位上做出不平凡业绩,被授予白求恩奖章;2009年,他又以医术和人格魅力被评为全国首届国医大师。

他是江苏省中医院主任医师徐景藩。

徐景藩虽已过耄耋之年,但思维敏捷,行动自如,仍坚持在一线为患者服务,这得益于他“饮食有节、防怒戒满、愉悦为贵、劳逸适度、丝竹琴声、体育强身”的养生之道。

知足常乐起居有常徐景藩认为,《黄帝内经》所言“饮食有节,起居有常,不妄劳作”即是养生保健之道。

他自编自练松筋操、颈项操、呼吸操和眼保健操等,来达到强壮筋骨、抗老防衰的目的。

他一贯主张饮食宜清淡,五味应适度,不要吃得过饱,还应注意劳逸结合。

人生天地之间,得天地之气而生,生病总是难免。

徐景藩对付身体小恙,就自己开点中药汤剂,少则1~2服,多则5~6服,总能药到病除。

这既是源自他对中医药学的坚定信心,也是对自己医术的信心。

心理保健仁术济世中医常说:“怒伤肝,喜伤心,思伤脾,忧伤肺,恐伤肾。

”情志的太过与不及,都可导致气血运行失常,脏腑功能失去平衡。

徐景藩常说人生在世,要有一颗平常心,要学会随缘二字,就可消除许多烦恼,若为贪欲所羁绊,犹如东汉之岑彭,“人苦不知足,既平陇,复望蜀,每一发兵,头鬓为白”。

徐景藩不仅十分注重心理保健、仁术济世,作为脾胃病专家,他还有独特的养生“膏方”。

随着现代人生活节奏的加快,亚健康人群越来越多。

亚健康的主要症状是精力不济、头晕、腰酸、乏力等。

徐景藩说,出现这些症状,先要调脾胃。

例如,膏方滋补就是人们传统进补的最佳方式。

膏方是根据患者体质不同与病情的需要,选择单味或多味药物组成方剂,制成补膏,用以补养身体。

案有好书读书为乐徐景藩认为,读书养性是莫大之乐。

特别对中医经典著作各家学术,他反复阅读,温故知新,其中乐趣,难以言表。

2007年总第39卷第3期徐景藩教授为我国著名的中医脾胃病专家,全国卫生系统白求恩奖章获得者,从医60余载,治学严谨,求真务实。

笔者有幸随师侍诊,颇有所得。

现将徐老临证验案3则介绍如下,以飨读者。

1胰腺癌根治术后上腹痛案康某,男,59岁,干部。

2004年4月15日初诊。

患者2002年2月因上腹胀、隐痛就诊,胃镜提示:浅表萎缩性胃炎。

在门诊服药治疗,疗效欠佳,于2003年4月经检查确诊为胰腺癌,行胰腺癌根治术(胰尾、脾切除)。

术后化疗8次,出现肝功能损害(γ-GT127U/L,AFP7.7U/L),上腹痞胀不适,时有隐痛。

今春以来上腹胀痛又作,痛无规律,畏寒肢冷,午后低热,大便溏泄,日行1 ̄2次,神倦乏力,食欲不振,夜寐欠佳。

患者平素属过敏体质,手掌皮肤易起水泡,不嗜烟酒。

体检:面部色素沉着,舌质暗红,舌苔薄腻、黄白相兼,脉小弦而数,腹平软,上腹轻压痛,无反跳痛,后腰无叩击痛,肝肋下未及,无移动性浊音。

治拟清化湿热,抑肝扶脾,理气和中。

处方:黄连2g,厚朴10g,藿香10g,焦白术10g,山药15g,蝉衣3g,炒防风6g,陈皮6g,陈香橼10g,五灵脂6g,龙葵10g,益智仁10g,高良姜3g,白芍15g,白花蛇舌草15g,炙甘草5g。

水煎,每日1剂分2次服。

另:三七粉1g,每日2次冲服。

2004年4月22日二诊:午后低热已退,便泄未作,脘腹痞胀隐痛未除,畏寒神倦,时有嗳气,苔脉如前。

胃镜示:反流性食管炎,浅表性胃炎。

治以原方加刀豆壳20g、木蝴蝶6g、佩兰10g、青蒿10g,常法煎服。

2004年5月10日三诊:发热未见,畏寒好转,上腹偏左痞胀隐痛,神倦乏力,大便成形,日行1次,舌质微红、边有齿印、苔薄白,脉小弦而数。

辨证属术后正虚邪恋。

处方:黄连2g,厚朴10g,藿香10g,焦白术10g,炒防风6g,青蒿10g,白芍15g,炙甘草3g,陈香橼10g,益智仁10g,建曲15g,白花蛇舌草15g,海金沙12g,谷麦芽(各)15g。

国医大师(徐景藩、朱良春、周仲英、邓铁涛、颜德馨)老中医论治胃肠病五、国医大师徐景藩首届国医大师徐景藩教授,学验俱丰,尤其在诊治脾胃病方面经验独到。

其治疗脾胃系疾病注重辨证与辨病相结合,以法统方,获得了显著疗效。

徐丹华将其徐师治疗脾胃系疾病的经验归纳为以下十法。

1.疏肝和胃法适用于肝胃不和证。

证见胃脘胀痛,痛及两胁,每每因情志不畅而诱发或加重,常伴嗳气,舌淡苔薄白,脉弦。

治宜疏和为法。

疏者通也,疏泄通畅乃治肝之主要治则;和者顺也、谐也。

常用方如柴胡疏肝散,此方出自《景岳全书》。

临床应用时,徐师反复指出必须随证加减,方药变通。

疏肝常用药如炙柴胡、香附、紫苏梗、橘叶等。

根据不同兼证再选择加减药物,凡兼脘腹痛证者加白芍,解郁则加郁金、合欢花(或皮),久郁心神失养者加百合、淮小麦、炙甘草等。

通络如橘络、丝瓜络、当归须、炒川芎、路路通等,胸胁疼痛者亦可酌加旋覆花等。

凡肝胆失疏,胆热逆于胃府或湿热内蕴者,治宜疏肝利胆,药如柴胡、枳壳、黄芩、青蒿、金钱草、海金沙等。

胆液反流至胃者,酌加柿蒂、刀豆壳、赭石、制大黄等。

肝热犯胃者加牡丹皮、山栀子。

腑行不畅则配大黄、瓜蒌。

胃气不和而上逆者,酌加半夏(姜半夏或法半夏)、生姜、茯苓、陈皮。

胃中有热则选加黄连、黄芩、蒲公英。

胃气不和,内有湿浊者,苍术、厚朴、藿香、佩兰、薏苡仁、草豆蔻、石菖蒲等随证选用。

胃气久滞及血,或因出血后血瘀内留者,治当和胃行瘀。

药如当归、赤芍、丹参等,痛者宜延胡索、五灵脂,兼寒者配加降香、九香虫。

胃与食管相连,胃与食管同病者甚多,治宜和胃利咽。

咽管不利者,常加桔梗、枳壳一升一降,畅达气机。

木蝴蝶利咽疏肝,亦常作为佐使,随证加减。

属痰气交阻者,用半夏厚朴汤加减,药用法半夏、厚朴或厚朴花、茯苓、紫苏梗。

有热者酌配锦灯笼、射干、蚤休、黄连等。

每常佐以石斛、麦冬、玉竹等疏润结合。

2.健脾和胃法饮食不节、劳倦过度均为脾胃病常见而主要的病因,脾胃气虚亦是常见的证候。

徐景藩教授治疗脾胃病临证思辨特点江苏省中医院消化科陆为民徐丹华徐景藩教授从医60余年,秉承家传,通晓古今,学贯中西。

学生有幸参加“第三批全国名老中医药专家学术经验继承工作”,师从徐老,侍诊左右,获益良多,兹将其临床治疗脾胃病临证思辨特点总结如下。

一、诊病要点1.痛与不痛疼痛的程度,一般与病情轻重相应,亦即自觉痛与压痛均显著者为重,反之则轻,亦有自觉痛较重但压痛不著或无压痛,腹部柔软,一般情况均好者,可能由于体质因素对疼痛的反应性有关。

胃痛发作,经恰当的治疗后,疼痛缓解,余症亦随之改善,说明病情好转。

如仅仅是自觉痛及压痛减轻,但饮食减少,食欲不振,形体更瘦者,不宜过于乐观。

若系中年以上,尤需警惕其不良转归。

因恐胃气进一步衰败,或胃中气滞血瘀不祛,有酿成痼疾之可能,应继续观察诊治,勿因痛定而大意。

慢性胃脘痛(或曾有吐血黑粪史),脘痛发作甚剧,经治疗或未经治疗而顿觉疼痛如失,当密切观察,注意饮食起居,警惕其出血(或再次出血)的可能性。

日昼不甚痛,子夜或黎明胃痛,可令其睡前适当进食,若此法有效,说明胃中因虚而致痛。

2.痛与饮食(1)食量:中虚(脾胃气虚)证痛时得食可缓,但一日之内总的食量还是较少的。

胃阴不足者,饮食量亦必减少。

总之,虚证的饮食量常不足。

肝胃不和证患者情志因素不著之时,一般饮食不太减少,病容亦不显著。

(2)米、面主食:一般与病人饮食习惯有关。

原来习惯食米饭者,胃痛后喜吃面食,常提示中虚或兼寒兼饮的可能。

习惯于面食者,若食面即胀,欲进米食则舒,一般应考虑气滞为多,以肝胃不和为多。

(3)五味:中虚证多喜甜食,兼胃寒者亦喜辛辣。

胃中湿浊较重者恶甜食,胃阴不足较重者,喜少量酸味或醋。

3.胃与心《素问·平人气象论》谓:“胃之大络,名曰虚里,贯膈络肺,出于左乳下,其动应衣。

”《灵枢·厥病》谓:“厥心痛,腹胀胸满,心尤甚者,胃心痛也。

”昔人以心与胃的部位相近,认为心与胃之病位密切有关,故不少医籍将胃脘痛列于“心腹痛”门,朱丹溪亦有“心痛即胃脘痛”之说。

国医大师徐景藩教授:脾胃升降润燥治法歌括国医大师徐景藩脾胃升降润燥治法歌括当代著名中医脾胃病学家徐景藩国医大师,著脾胃(消化系)病诊治歌括 12 首,概括了其长期以来对脾胃病症的理论认识与实践经验,言简意赅,朗朗上口,殊为珍贵。

现将其精华脾胃升降润燥治法歌括奉献给读者。

脾胃升降润燥治法歌括脾胃升降妙无伦,气血精微由此生;传动有序消运健,上下通畅黏膜润。

升法治虚补中气,升术参芪当归身;升阳益胃东垣方,风药羌防俱上行。

降法下行主在胃,降气行气是基本;青陈佛手檀降沉①,半夏枳茹刀柿丁②;旋覆代赭八月梅,解郁香附与郁金;梗能主中紫白苏,薤白娑罗莱菔英。

胆府随胃降精汁,反流之际佐蒿茵③;消积导滞亦属降,腑气通畅保康宁。

滋涵濡养是为润,胃用得充益脾阴;屏障功能得修复,防生溃疡与炎症;沙麦石斛玉芦根④,山药扁豆莲肉分;饷道脏腑清浊分,津液来复添元神。

状如噎证咽不利,梨藕蔗乳汁或粉;地黄乌杞补阴血⑤,若兼瘀滞归桃仁⑥;阴虚于里生内热,知母花粉加玄参;脾约肠燥便不通,麻仁郁李瓜蒌军⑦。

水反为湿谷为滞,己土喜燥乃其性;燥剂祛湿消浊饮,益气温中运化增;苔腻胃呆脘腹胀,湿阻中宫似氤氲;平胃草蔻不换金⑧,陈夏苓术砂薏仁⑨。

胃中辘辘苦冒眩,苓桂术甘泽泻饮;地上淖泽风吹干,羌防白芷或藁本;消化之道病症多,润燥相参配伍明;调理通达七冲门,体健神旺少疾病。

歌括注解①檀降沉:檀香、降香、沉香。

②枳茹刀柿丁:枳壳(实)、竹茹、刀豆、柿蒂、丁香。

③蒿茵:青蒿、茵陈。

④沙麦、玉:沙参、麦冬、玉竹。

⑤乌杞:首乌、枸杞子。

⑥归:当归。

⑦郁李、军:郁李仁、大黄。

⑧平胃草蔻不换金:平胃散、草豆蔻、不换金正气散。

⑨陈夏苓术砂薏仁:陈皮、半夏、茯苓、苍术、白术、砂仁、薏苡仁。

升降升降既是脾胃的生理功能,也是患病后升降失常的治病大法。

升法升的生理功能,似指小肠的吸收,使水谷所化生的精微(包括津液)运行至全身,通过血脉的输送,供养脏腑躯体,以维持人体生命活动所需。

忆国医大师徐景藩教授首届国医大师徐景藩教授于今年3月因病离世。

这位德高望重、受人景仰的一代宗师,毕生执着于中医药事业和脾胃病学术研究。

徐景藩曾担任过江苏省中医院院长,并兼任江苏省中医研究所所长;1990年被遴选为首批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师,1994年被评为全国卫生系统先进个人,1996年获全国白求恩奖章,为国家人事部、卫生部特聘高级专家。

他实事求是,淡泊名利,做人低调,体现了一代名医的大家风范,平实、平和、平稳、平凡,构成了他为人、为师的本色人生。

作为徐景藩的学生,我从1978年进院之始即有幸随师侍诊学习,受益良多,冬去春来,岁月匆匆,浓浓的师生之情已有三十余载,他是我走进中医田园又不断成长的良师和领路人。

恩师虽然离去,但却留给我们许多宝贵的学术经验、精神财富和无尽的追思。

耕耘不息研脾胃融会新知贯古今徐景藩1927年出生于江苏吴江中医世家,自幼聪颖好学,随父学医,后师从江浙名医米春庐,熟读经典,涉猎名家,博学广记,学养深厚。

1946年即悬壶乡里,开业行医,独立诊病。

1952年,通过刻苦自学,又考入北京医学院“中学西研究班”学习深造五年,是我国最早的为数不多的高级专门人才。

1957年来江苏省中医院工作,他数十年如一日,勤奋工作在临床、教育、科研工作一线,为医院发展和中医药事业倾注心血。

徐景藩是脾胃病大家,功底深厚,潜心于脾胃病的治疗研究已60余年。

他一生从医,学用一致,勤于实践,不断探索,临床经验十分丰富,对食管、胃肠、肝、胆、胰腺等脏腑病症形成了自己独特的辨治方法,发表有关脾胃病方面的论文80余篇,尤在他古稀之年,集毕生经验体会,写成《徐景藩脾胃病治验辑要》等专著,已多次重印,仍供不应求。

如对胃脘病创立“三型论治”,分中虚气滞、肝胃不和、胃阴不足论,执简驭繁,将兼证分为湿阻、血瘀、胃寒、食滞,灵活变通。

根据多年临床经验,他还总结了一套相应的治疗方药,如疏肝和胃汤、调中理气汤,清肠抑肝汤、通噎和中汤、疏利肝胆汤等,便于临床掌推运用。

国医大师徐景藩教授诊治慢性肝炎经验国医大师徐景藩教授,1927年12月生于江苏吴江盛泽镇的中医世家。

1940年随父、从师学医,1947年行医乡里。

1952年又以优异成绩考取北京医学院“中医专门研究人员”班学习,成为建国以后最早的高层次中医专门人才。

57年到省中医院后,又虚心向当时院内孟河、吴门诸多名家学习,如马泽人、邹云翔、曹鸣高、张泽生、颜亦鲁、邹良材等,兼收各家之长。

通过不断丰富自己,逐步成为江苏中医内科学科带头人;他积极倡导学科分化,在他带领和学术思想影响下,医院成立了中医消化科,发展迅速,先后成为“国家中医药管理局重点脾胃病专科”和“十一五”重点专科强化建设单位”、“省卫生厅“135工程”医学重点学科”、“省中医重点临床专科”、“省中医消化临床医学中心”(江苏惟一的消化临床医学中心)、国家中医临床研究基地(脾胃病)建设单位。

数十年来,为发展中医药事业、特别是中医脾胃病学科建设与发展做出了突出贡献。

徐老高小毕业后,随父徐省三学中医内科3年。

黎明即起,练字,炒书,上午侍诊录方,下午读书。

循序渐进,曾诵读《药性赋》、《汤头歌诀》、《舌苔大全》、《脉诀》等启蒙医书。

继而诵读《内经知要》、《金匮》、《伤寒论》、《温热经纬》等书,有父亲按进度讲解。

读自己用毛笔写的正文小楷手抄本,熟读一本,再读第二本,与此同时,参阅相关书籍。

第三年随父亲下午出诊,到镇、乡病家诊疗重病患者,读书时间以诊余和夜间为主。

诊病录方,从不马虎,并摘记父亲诊疗经验。

1944年拜师江浙名医朱春庐门下,续学三载。

门诊出诊,由师口授,徐老书写脉案方药后,随即速记留底记录医话。

三年内将治验病案处方,分类用毛笔工楷书写整理,装订三册,达9万余字,朱师赞而亲笔题名为《验案集萃》,另有个案祥录诊录内容,均保存至今。

三年内还读了有关《伤寒论》、《金匮要略》诸家注释,学习历代各家论著。

徐老曾言:“人的一生,贵在自学,一心学医,恒心不移,自加鞭策,珍惜寸阴。

”徐老以“良医济世”为己任,献身杏林60余春秋。

从医60余年,继承发扬吴门、孟河医派的学术思想,经过长期的临床实践,逐步形成了自己较为系统的脾胃病学术思想,无论是食管疾病、胃肠疾病,以及肝胆疾病,都有独特的学术观点和临床经验,基于徐老的学术成就和学术影响,从70年代中期即担任中华中医药学会和省中医学会理事、全国中医学会内科脾胃病学组副组长等职,在全国中医界得到了广泛的认可,推动了中医脾胃学科的发展。

先后获得全国、省卫生系统先进工作者,中医药传承特别贡献奖等多项荣誉。

1996年,被评为“全国白求恩奖章获得者”,为江苏乃至全国中医界争得了荣誉;1998年国家人事部特批其作为“杰出高级专家”,终身不退;2009年被评为首届国医大师。

慢性肝炎多数患者可出现疲乏无力,食欲不振,食后腹胀,不耐劳累等症状,并可伴有右上腹季肋部不适或隐痛、胀痛。

部分病人可逐渐出现腹部癥块,少部分病人尚可反复或持续有轻度黄疸。

因此,从其症状表现来看,多属中医学“胁痛”、“黄疸”、“癥积”等病证范畴。

徐景藩教授从医60余年,对本病的诊治积累了丰富的经验,学生有幸参加“第三批全国名老中医药专家学术经验继承工作”,师从徐老,侍诊左右,获益良多,兹将其治疗慢性肝炎经验总结介绍如下。

一、湿热为主要病理因素,脾运不健是病理关键肝与脾在生理病理上关系密切。

肝主疏泄,如肝失疏泄,则脾土升降失常。

脾为气机升降之枢纽,脾土壅遏,亦可影响肝气之疏泄。

脾为后天之本,气血生化之源,脾运健全,则气血充足,肝体得养。

脾运无权,则气血不足,肝失所养。

而肝之余气泄于胆而成胆汁,助脾胃消化吸收食物,如果脾胃湿热熏蒸肝胆,胆液外泄,则可成黄疸之疾。

湿热蕴久,肝阴暗耗,藏血失职,血络不宁,又有吐衄动血之变。

而脾运不健,脾气虚衰,失于统摄,亦可有出血之虞。

慢性肝炎大都有急性肝炎之病史,更有失治或迁延、反复的经过,也有相当一部分病人缺乏这方面的根据,但综观病因,中医认为多属湿热未净,迁延不愈所致。

湿热困遏脾胃,损伤肝体,脾失健运之职,肝失疏泄之能,可表现为湿热气滞之证。

临床可见口苦口粘,恶心呕吐,纳少厌油,脘腹胀闷,或有嗳气,肠鸣,大便溏垢或秘结,胁肋作胀或胀痛,小溲色黄,舌质红,苔黄腻或薄黄,脉象弦滑等,少数病人可能有黄疸。

病程经久,或未经适当休息和积极治疗,湿热两伤肝脾,脾虚则气血生化乏源,肝体既损,复失所养,则可造成肝脾两虚。

临床可见神疲乏力,面色少华,纳谷不香,肝区不适或劳累后疼痛,头目眩晕,目涩视糊,大便易溏,舌淡,苔薄白,脉细弦等。

若进一步发展,则脾土衰败,瘀血内著,可导致癥积、臌胀之变。

部分病人病情活动,可见湿热反复消长。

部分病人湿热症状虽不明显,但很快出现土败木贼之癥积、臌胀。

若患者素体阳气不足,或湿重于热,耗伤阳气,可进一步造成脾肾阳虚。

若患者素体阴分不足,或胃热素盛,则湿从热化,灼伤肝肾之阴,可导致肝阴虚,甚至肝虚血热之证。

综上所述,慢性肝炎以湿热、气滞、血瘀为主要病理因素,其中又以湿热为先。

慢性肝炎湿热之所以持续不清,当责之于脾。

脾属土,主运化水湿,同气相求,湿热之邪首先侵犯脾胃,致使脾胃运化功能受遏,进而壅阻肝胆,肝体受损,胆汁外溢肌肤而形成黄疸。

故自《内经》始,历代医家对黄疸均一致认为乃脾经湿热所致。

若平素饮食不节,长期嗜酒,或劳倦太过,或有其他疾病,损伤脾胃,脾失健运,水精不布,湿从内生,此时尤易感受湿热,诚如薛生白所云:“太阴内伤,湿饮停聚,客邪再至,内外相引,故病湿热。

”湿热伤脾,脾运无权,湿自内生,内外合邪,致湿热有增无减,恶性循环,而使慢性肝炎迁延不愈。

因此,慢性肝炎病程中,既有外来湿热之邪,又有内生湿热之病机,湿热既是慢性肝炎的病因,又是其病理产物。

总之,徐老认为,临床所见慢性肝炎以脾胃证候为主,病机乃脾胃功能不足,土虚则肝木乘侮,故常先有脾胃湿阻证候,如神疲无力、肢体倦怠、食思不振、食后脘腹不适等症,继而出现肝经征象,而且从急性迁延至慢性期,脾胃症状始终可见。

因此,慢性肝炎的主要病理关键是脾运不健,病理本质是肝脾同病,主要病理因素以湿热为先,兼气滞、血瘀,治疗大法应以健运脾胃为主。

因此,徐老认为顾护脾胃是慢性肝炎治疗中最为重要的法则,必须贯穿于本病治疗的始终,或化湿运脾,或疏肝健脾,或调养肝脾,或补益脾肾,均以顾脾为要。

而《金匮要略》“见肝之病,知肝传脾,当先实脾”之论,则从另一方面强调了脾的重要性。

二、辨证要点徐老强调,慢性肝炎的临床辨证,应从整体出发,将脏腑气血和湿热肝火等病理因素与虚实的病理属性全面综合考虑,分清其先后主次,然后才能恰当地论治。

1.辨在肝在脾凡病史久,素体脾阳不足(如平时畏寒,稍食油腻即易便溏等),病起因劳累饮食不调,自觉全身无力,倦怠,食后腹胀,有黄疸或轻度浮肿,舌苔薄白或白腻,舌质较淡,脉象濡小者,多应归之于脾经病变。

虽在病程中出现胁痛,还应从脾虚木侮去考虑。

素性抑郁或急躁,自觉症状一开始即以胁痛为主,且脘痞噫气,胁痛由一侧而引及两侧或胸乳脊背,脉弦,舌苔不腻者,可以认为主病在肝(然临床上以脾病为多)。

前者应以健脾为主,后者当以疏肝理气为要。

如属脾虚肝郁,肝脾同病,则两者兼而治之,唯主次必须分清。

2.辨气血虚实在气在血,有时虽难截然分开,但仔细辨证亦能加以区别,或者知其何者为主,对治疗大有裨益。

胁痛一症在本病颇为多见,如钝痛隐痛或仅有不适感,或疼痛由右胁下转至左胁下,或痛引乳部脊背者多属肝气郁滞或窜络(这类患者肝脏肿大多不太显著,质地亦较软)。

如痛位固定,或呈刺痛,经久不已,用一般气分药物效果不著,兼有明显的肝脾肿大,符合中医癥积之体征者,多属血瘀。

面色灰滞无华,舌质紫(包括全舌紫色或局部有大小不等的紫色点片),有肝掌蜘蛛痣等体征,更可作为血瘀的诊断。

如以腹胀为主症者,一般都不离气病。

需分虚实,虚者由脾土中虚,阳气不运,所谓“气不收摄”而胀。

这种虚胀的特点是:(1)午后入夜尤甚,吃油腻食物或牛奶后腹胀辄加重,或兼有下肢浮肿。

(2)大便次数虽多而腹胀依然,且多数伴有便溏。

(3)食量虽不甚减,但全身无力,面色较㿠白,久而易现血虚的症候。

(4)舌质淡红,舌苔薄白,脉多濡细或弦细。

实胀系气滞不化所致。

引起气滞的因素很多,如湿阻、肝郁、或兼食积等。

实胀之延续时间较短,影响食欲食量,腹胀部位以脘腹为主,可以引及两胁,大便秘结时其胀尤甚,大便通调或次数增多时腹胀减轻,多伴有噫气矢气。

如舌苔白腻、口粘口甜、小溲黄,甚或目肤亦黄者,属于湿阻。

腹胀而兼有胁痛,部位不定,症状轻重常与精神情绪有一定关系,脉弦,则是肝郁的特点。

如兼食积者,多由饮食不当而引起,腹胀按之则痛,不思纳,舌苔黄或垢腻,矢气多且臭,大便干结,经消导食滞的药物治疗,并注意饮食质量的控制后腹胀可缓。

慢性肝炎为慢性疾患,按久病多虚的一般规律而论,自应考虑到病程既久,气血功能均有不足的一面,特别是本病多数具有脾虚的症候。

但必须详细辨证,具体审察患者是因虚而致病,还是因病致虚。

徐老认为,有不少病人常有湿或湿热的症候表现,是由湿邪困遏,经久而致脾虚。

亦有因肝气郁结而乘侮脾土,或由于肝郁日久而化生肝火,产生胁痛头昏欠寐,面赤生火,情绪急躁,或兼龈齿衄、鼻衄,脉象弦,舌尖红等症。

少数患者由于脾湿不化,酿成痰浊,阻于络脉,胁痛引背,舌苔白腻。

这些病理因素就其性质而论,都属实邪。

至于血瘀内留,结成癥积,亦同样属于实证的范畴。

总之,慢性肝炎患者的虚实是较为错综复杂的,临床上以本虚标实者占多。

必须慎察精详,辨其虚实程度以及主次关系,才能在不同阶段予以正确的治疗。

三、治疗体会1.拟订计划尤重要针对个体体质、发病过程和症候特点,拟订治疗计划,是非常必要的。

因为慢性肝炎的病程较长,既不可操之过急,急于求成,又不能漫无目的,心中无数。

一般应有2-4个月甚或更长一些的治疗时间。

在步骤上可以先治标后治本,或者标本同治。

也可以先集中解除某些主要症状,然后予以培补整体,巩固提高。

举例来说,本病在临床上表现为脾虚肝郁证的颇为多见,如曾治一姓黄患者,男,病史2年,由急性无黄疸型肝炎迁延不愈而成慢性肝炎,主症疲乏无力,食欲不振,胁痛隐隐,嗳气,便溏。

舌质稍淡而紫,舌苔薄白,脉象弦小,肝脾俱肿大,质地II 级,转氨酶升高,认证为脾虚肝郁,气滞血瘀,药物治疗的第一阶段以疏肝健脾两法并进,第二阶段以健脾与行气化瘀结合,祛瘀药物的药品剂量逐渐增加。

第三阶段则以健脾结合养血,培补整体。

选择方药后按上述计划执行,病情好转甚满意,历3个月后症状消失,体力增加,肝脾肿消,肝功能检查恢复正常。

出院后服丸剂巩固,随访半年余,效果良好,已恢复工作,一如健康人。

徐老诊治这样的病例甚多,体会到治疗计划的拟定尤为重要。

治疗计划的内容,除了药物内服外,尚应全面考虑到患者的饮食宜忌、休息,以及外治疗法、针灸等措施的配合,掌握因人因地因时制宜的原则,适当留以灵活加减的余地。