第二节 大气圈与天气、气候(大气的受热过程--第二课时)

- 格式:docx

- 大小:127.16 KB

- 文档页数:2

《大气的受热过程》复习课教学设计设计者:徐州市侯集高级中学【教材分析】一、教材的地位和作用本节课使用的是鲁教版的地理教材。

该节是普通高中课程标准实验教科书地理必修•第一册第二单元《从地球圈层看地理环境》第二节大气圈与天气气候第二课时———大气的受热过程,这一节的内容属于自然地理的基本原理范畴,即可以解释很多大气自然现象,又能为学习大气的运动和全球的气压带风带做铺垫,在教材中起着承上启下的重要作用。

本节知识与日常生活联系紧密,体现课改中培养公民必备的地理素养的理念,有利于学生对地理问题的探究。

二、教材内容分析从正文看,教材的编排紧贴课标的要求,首先点明太阳辐射是地球上最主要的能量来源,相对于太阳辐射而言,地面辐射为长波辐射。

接下来教材较详细地阐述了“大气对太阳辐射的削弱作用”、“大气对地面保温作用”的原理。

教材设计了活动题,把大气保温作用的原理和玻璃温室作对比,寻求二者的差异,让学生学会对比分析问题,并运用保温作用的原理分析生活中的一些现象。

【教学目标的确定】课标解读:运用图表说明大气受热过程。

①课标中的行为动词“说明”属于理解的知识水平;②“课标”中的“大气”是指低层大气;③学习和说明大气受热过程,需要借助大气受热过程示意图;④这就要求学生能够自选或运用给定的图表准确而完整地解释“大气的受热过程”,运用这部分知识解释一些地理现象,进一步认识人地关系。

准确而完整地解释“大气的受热过程”的基础是对大气受热过程有一完整的感知和记忆,即大气受热过程的三环节、两作用。

【教学目标】1、知识与技能:学生记住大气受热的完整过程:太阳辐射穿过大气层、太阳辐射到达地表和地表把热量传给大气这三个环节,以及大气对太阳辐射的削弱作用、大气对地面的保温作用这两个作用。

2、过程与方法:学生能够运用自选或给定的图表准确而完整地解释“大气的受热过程”。

3、情感态度与价值观:学生能够运用这部分知识解释一些地理现象,激发探究地理问题的兴趣和动机,树立求真、求实的科学态度;进一步认识人地关系。

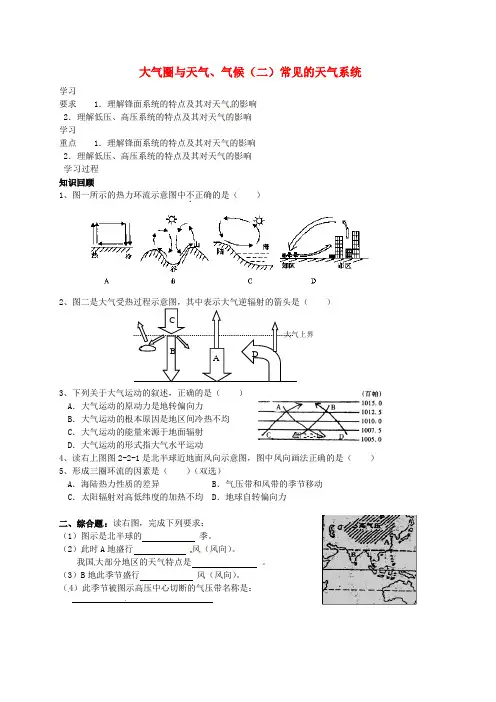

大气圈与天气、气候(二)常见的天气系统学习要求 1.理解锋面系统的特点及其对天气的影响2.理解低压、高压系统的特点及其对天气的影响学习重点 1.理解锋面系统的特点及其对天气的影响2.理解低压、高压系统的特点及其对天气的影响学习过程知识回顾1、图一所示的热力环流示意图中不.正确的是( )2)3、下列关于大气运动的叙述,正确的是( )A .大气运动的原动力是地转偏向力B .大气运动的根本原因是地区间冷热不均C .大气运动的能量来源于地面辐射D .大气运动的形式指大气水平运动4、读右上图图2-2-1是北半球近地面风向示意图,图中风向画法正确的是( )5、形成三圈环流的因素是( )(双选)A .海陆热力性质的差异B .气压带和风带的季节移动C .太阳辐射对高低纬度的加热不均D .地球自转偏向力二、综合题:读右图,完成下列要求:(1)图示是北半球的 季。

(2)此时A 地盛行 风(风向)。

我国大部分地区的天气特点是 。

(3)B 地此季节盛行 风(风向)。

(4)此季节被图示高压中心切断的气压带名称是:图2-2-1图2-2-4A B 一、预习成果反馈:1、常见的天气系统主要有:2、暖气团位于锋面的 方,冷气团位于锋面的 方二、新课探究【问题探究一】:锋面系统及其与天气的关系?锋面类型 定义 结构图示 过境时天气 过境后天气 冷锋暖锋【问题探究二】:气旋(低压)和反气旋(高压)系统及其与天气的关系?1. 气旋过境时常出现 天气;我国北方广大地区,在 季经常出现的“秋高气爽”天气,是在 系统控制下形成的。

类型 图示(北半球) 水平方向气流流向 过境前后气压变化过境时天气变化 低压系统高压系统三、作业:综合题图2-2-4为北半球某地区的海平面等压线,读图回答下列问题: (1)影响A 处的天气系统是 ,在该系统的控制下,A 处的天气特点是 ,B 处的天气特点是 。

(2)图中C 、D 两处中, 处即将发生明显天气变化,原因是该地将受到 天气系统的影响,届时该地将出现 天气。

大气圈与天气、气候教学设计--必修一第二章第二节【课标要求与分析】课标要求1、掌握大气圈的组成及结构特点2、说明大气的受热过程,理解大气对太阳辐射的削弱作用和大气对地面保温作用的原理。

3、在理解大气热力状况的基础上认识气压的变化,进而用示意图说明热力环流的形成过程,从而解释三圈环流。

4、掌握引起天气变化的主要天气系统-----锋面、气旋和反气旋等,并能绘制简易天气图,能分析锋面、低压、高压等天气系统的特点。

课程分析天气和气候变化是自然地理环境基本要素之一,它与其他地理要素之间有着密切的联系,它是认识地理环境的主线。

大气的受热过程是大气运动的基本条件,学生学习较为困难。

本节第一部分讲大气圈的组成及结构特点,第二部分讲述大气的受热过程,第三部分讲述大气运动,第四部分几种重要天气系统,知识要求逐级上升,难度加强,对能力要求提高。

所以本节分为三个课时。

【教科书分析】教学重点:大气圈的组成及结构特点,大气的受热过程,大气环流,季风,锋面,气旋和反气旋。

教学难点:大气水平运动的几种作用力,三圈环流的形成,季风,气旋和反气旋【学情分析】本节内容有一定难度,由于知识面窄,学生容易产生错误理解,教师在教学过程中要注意方法。

【设计理念与思路】部分知识采用探究式教学,探究学习的基本思路是:创设情境--提出问题--小组讨论--汇报总结--教师小结【教学目标】知识与技能1、掌握大气圈的组成及结构特点2、说明大气的受热过程。

3、说出风带和气压带的分布及移动规律。

4、会分析简单提起系统示意图。

过程与方法1、运用课本插图说明大气的受热过程,联系生活实例讲授大气对太阳辐射的削弱作用和大气对地面保温作用的原理。

2、利用示意图和多媒体将受大气的运动形式。

3、探究活动方法用所学知识原理解释一些大气现象。

情感态度与价值观1、认识大气活动对气候的直接影响,探究我国气候变化的原因。

2、理解气候的全球性,人类活动对气候的间接影响。

【教学方法】讲解法、探究法【教学媒体】语言、板书、多媒体【教学过程】新课导入由课本探究活动引入大气受热过程板书第一课时一、大气圈的组成1.低层大气的组成有干洁空气、少量的____和________。

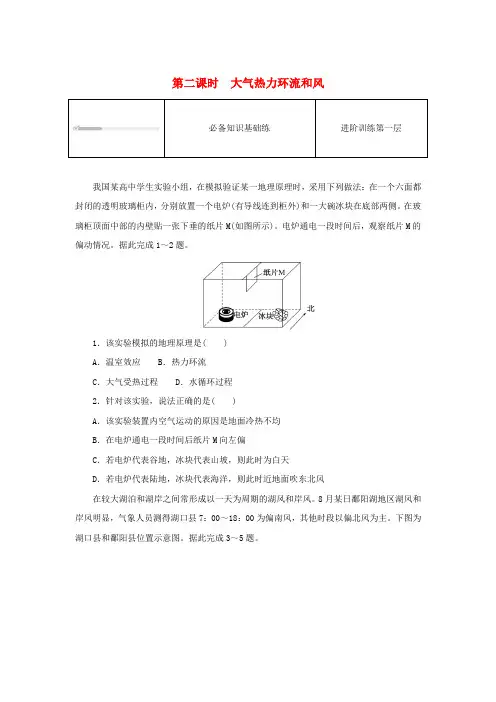

第二课时大气热力环流和风我国某高中学生实验小组,在模拟验证某一地理原理时,采用下列做法:在一个六面都封闭的透明玻璃柜内,分别放置一个电炉(有导线连到柜外)和一大碗冰块在底部两侧。

在玻璃柜顶面中部的内壁贴一张下垂的纸片M(如图所示)。

电炉通电一段时间后,观察纸片M的偏动情况。

据此完成1~2题。

1.该实验模拟的地理原理是( )A.温室效应 B.热力环流C.大气受热过程 D.水循环过程2.针对该实验,说法正确的是( )A.该实验装置内空气运动的原因是地面冷热不均B.在电炉通电一段时间后纸片M向左偏C.若电炉代表谷地,冰块代表山坡,则此时为白天D.若电炉代表陆地,冰块代表海洋,则此时近地面吹东北风在较大湖泊和湖岸之间常形成以一天为周期的湖风和岸风。

8月某日鄱阳湖地区湖风和岸风明显,气象人员测得湖口县7:00~18:00为偏南风,其他时段以偏北风为主。

下图为湖口县和鄱阳县位置示意图。

据此完成3~5题。

3.导致该日湖口风向转换的根本原因是( )A.天气变化 B.人类活动C.湖陆热力性质的差异 D.水平气压梯度力变化4.该日14:00左右湖口附近气流运动方向是( )5.该日夜间鄱阳的主导风向是( )A.偏东风 B.偏南风C.偏西风 D.偏北风民间有“雪落高山,霜打洼地”之说。

下图为某热力环流示意图。

据此完成6~7题。

6.图中( )A.受①影响谷地可能夜晚有雨B.②表示夜晚谷风C.受③影响可能谷地白天晴天D.④表示夜晚山风7.图示气流可解释“雪落高山”成因的是( )A.① B.②C.③ D.④由于城市人口集中,工业发达,释放了大量的人为热量,导致城市气温高于郊区,从而引起城市和郊区之间的局地热力环流,称之为城市风。

读城市风示意图,完成8~9题。

8.市区和郊区相比,市区近地面( )A.气温高,气压高 B.气温高,气压低C.气温低,气压低 D.气温低,气压高9.若在图中规划布局某化工厂,为了减少城市风对市区的污染,应选择在( )A.甲地 B.乙地C.丙地 D.丁地下图为2021年11月29日14时我国部分地区海平面气压(单位:百帕)分布图。

第二单元从地球圈层看地理环境第二节大气圈与天气、气候(第二学时)课标要求:1.知识目标:①认识大气运动的最简单形式-----热力环流及其产生的原因及地理意义。

②掌握大气的水平运动-----“风”产生的原因,理解的风向差异和受力情况。

2.能力目标:①能够运用热力环流图来说明海陆风、山谷风、城市热岛环流等大气现象;②能绘制简单示意图说明高空风和近地面风。

1、城市风:由于城市人口集中,工业发达,居民生活、工业生产和汽车等交通工具每天要消耗大量的煤、石油、天然气等燃料,释放大量的人为热,因而导致城市的气温高于郊区,使城市犹如一个温暖的岛屿,人们称之为“城市热岛”。

通常,城市的年平均气温可比郊区高0.5~1o C。

当大的环流微弱时,由于城市热岛的存在,引起空气在城市上升,在郊区下沉,在城市与郊区之间形成了小型的热力环流,称为城市风。

由于城市风的出现,城区工厂排出的污染物随上升气流而上升,笼罩在城市上空,并从高空流向郊区,到郊区后下沉。

下沉气流又从近地面流向城市中心,并将郊区工厂排出的污染物带入城市,致使城市的空气污染更加严重。

为了减轻城市的大气污染,在城市规划时,一定要研究城区上空的风到郊区下沉的距离。

一方面将污染严重的工业企业布局在城市风的下沉距离之外,避免这些工厂排出的污染物从近地面流向城区。

另一方面,应将卫星城建在城市风环流之外,以避免相互污染。

山谷风:山谷地区白天山坡比同高度的大气温度高,暖空气沿山坡上升,形成谷风;夜间山坡温度比同高度的大气气温低,冷空气沿山坡下滑,形成山风;在山谷和盆地,常因夜间冷的山风吹入谷底,使谷底和盆地内形成逆温层。

逆温层的存在,阻碍了空气的垂直运动,如在这些地区布局有废气、粉尘排放工业,常造成大气污染事件。

2、课堂训练:1.下图所示环流系统中,由人类活动形成以及违背热力学原理的环流分别是()A.①②B.②③C.②④D.③④2.下面四幅大气运动模式图中,正确的是()3.图中abcd气压值最低的是()A.aB.bC.cD.d4.关于城市气候的叙述,正确的是()A.与郊区相比,城区气温较高,成为“城市热岛”B.居民生活、工业生产和交通工具所排放出的人为热,是城市热岛的唯一热源C.城市风缓解了城区的大气污染D.地区多雾与城市热岛无关5.读“北半球等压线分布图”,abcd四处风向箭头画法正确的是()A.aB.bC.cD.dA.南风B.西风C.西南风D.东北风6.读图,在“地面和高空等压线分布示意图中”,冷热状况与等压面的弯曲对应正确的是()A.①②B.②③C.③④D.②④。

2.形成过程:地面冷热不均 空气__ __运动 同一水平面上_______ 空气的_______运动(风)。

高一学案:2.2 大气圈与天气、气候(第2课时) 编号: 主备人: 审核人: 学校: 班级: 姓名:【学习目标】理解大气热力环流的形成过程;运用大气热力环流的基本原理解释城市热岛效应、海陆热力环流等现象;理解大气水平运动的成因。

【学习过程】知识点4:热力环流自主梳理交流展示绘制热力环流示意图。

互动探究读教材中P 38图2—2—6“冷热不均引起的热力环流”,回答下列问题。

1.气压高低与温度、高度的变化有什么关系?2.图中A 处的近地面与高空哪里气压高?为什么?3.图中A 、B 、C 三地在什么情况下等压面呈现水平分布状态?4.图中气流在垂直方向上为什么由低压流向高压?图中气流在水平方向上为什么由高压流向低压?迁移应用完成《同步导学》P 29同步导练第2题和第4题。

知识点5:大气的水平运动——风自主梳理 热力环流 1.成因:由于地面 而形成的空气环流。

3.常见的热力环流: 、 。

力与大气水平 运动(风)的关系1.水平气压梯度力:由 指向 ,垂直于 。

2.地转偏向力:与 垂直,北半球 偏,南半球 偏。

交流展示1分别绘制北半球、南半球高空的风向,并标出水平气压梯度力和地转偏向力。

2.分别绘制北半球、南半球近地面的风向,并标出水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力。

互动探究读教材中P 39图2—2—9“在气压梯度力与地转偏向力共同作用下形成的风”和2—2—10“近地面大气中的风向”,回答下列问题。

1.在水平气压梯度力和地转偏向力共同作用下,风向和等压线有何关系?2.近地面大气中的风向和等压线有何关系?此风向在哪几个力共同作用下形成的?它们之间有何关系?迁移应用完成《同步导学》P 29同步导练第3题。

巩固练习完成《同步导学》P 29当堂导测第1、2、3、4题。

• 北半球 530百帕 522百帕 514百帕 • 南半球 514百帕 522百帕 530百帕 • 北半球1020百帕 1012百帕 1004百帕 • 南半球 1004百帕 1012百帕 1020百帕高三学案:第三讲地球自转的地理意义编号: 主备人: 审核人:学校: 班级: 姓名:【学习目标】了解地转偏向规律及影响;掌握晨昏线及其判读方法;掌握日期确定和时间计算的方法。

第二单元第二节大气圈与天气、气候(第一课时)大气圈的组成与结构、大气的受热过程教学设计一、教材分析:根据本节教材对知识、能力和价值观念的要求本课将重点安排在对读图技能的训练,以及人地协调观念的树立等方面。

读图技能的训练主要通过气温垂直分布图完成,无论是了解大气的组成还是大气的垂直分布,还是大气的受热过程都注意与学生的生活实际相联系,从感性知识入手,使学生更容易接受,并由浅入深,引导学生分析大气各组成部分所起的作用、各层大气气温分布特点以及大气运动状况、大气的受热过程与人类的关系等。

二、教学目标1.知识目标:通过学习使学生知道低层大气的组成成分及其所起的作用;大气垂直分层的依据以及各层大气的特点;能说出大气的受热过程及保温作用的道理2.能力目标:通过对图表的分析,训练学生阅读图表分析问题的技能;通过学习使学生初步了解人类活动对大气的影响,3.情感、态度和价值观目标:初步树立人地协调的观念。

三、教学重点难点:大气的受热过程及保温作用的原理四、学情分析本节课内容理论性较强,所以对知识点的理解有一定的难度,因此教学时可借助教具或电脑模拟演示,使抽象的知识直观化,并启发引导学生发现问题、解决问题,达到掌握知识的目的。

五、教学方法1.学案导学:见后面的学案。

2.新授课教学基本环节:预习检查、总结疑惑→情境导入、展示目标→合作探究、精讲点拨→反思总结、当堂检测→发导学案、布置预习六、课前准备1.学生的学习准备:预习大气圈的组成与结构与大气的受热过程、2.教师的教学准备:多媒体课件制作,课前预习学案,课内探究学案,课后延伸拓展学案。

七、课时安排:1课时八、教学过程:(一)预习检查、总结疑惑检查落实了学生的预习情况并了解了学生的疑惑,使教学具有了针对性。

(二)情景导入、展示目标。

教师首先提问:[导入]探究1:读P36图2-2-1回答问题;(学生回答较多的是飞机飞到了云的上面。

教师设问为什么下面由云雨而上面没有呢?)教师:这节课我们就来学习大气圈的组成与结构与大气的受热过程、我们来看本节课的学习目标。

第二节大气圈与天气、气候第2课时大气的受热过程、1.两个热源(1)地球大气最重要的能量来源;(2)近地面大气主要、直接的热源:2.两个过程(1)地面增温过程:大部分A 透过大气到达地面,使地面增温。

(2)大气增温过程:地面增温后以B 的形式向近地面大气传递热量,使大气增温。

3.两个作用(1)削弱作用:大气层中水汽、云层、尘埃等对少部分太阳辐射的吸收、和______作用。

(2)保温作用:_____对地面辐射损失热量的补偿作用。

1.读“大气的保温作用示意图”,结合所学知识,探究下列问题。

(1)读上图,探究“太阳暖大地”“大地暖大气”“大气还大地”等现象的含义。

太阳暖大地:__________________。

大地暖大气:__________________。

大气还大地:__________________。

(2)真正对地面起保温作用的是哪一种辐射?(3)运用图中原理解释为什么“高处不胜寒”?(4)在晚秋和寒冬,为什么霜冻多出现在晴朗的夜晚?(5)运用图中原理,探究农民进行反季节农业生产的塑料大棚的保温原理。

2..读“大气对地面的保温作用图”,分析回答下列问题。

(1)图中字母代表的箭头含义分别是:A________;B________;C________;D________;G________;I________。

(2)从数量上看,A>D的原因是_____________________________________________________________________ 图中I的作用是______________________________________________。

(3)比较晴天与阴天气温日较差的大小:_____________________________________________________________________ 其原因是什么?(4)如果夜晚多云,人们制造烟雾所起到的作用将变________(大或小),为什么?。

第二单元第二节大气圈与天气、气候(第二课时)

--大气的受热过程

一、学习目标

1.运用图表说明大气的受热过程。

2.学会分析大气温室效应及其影响。

二、自学指导与检测

学习指导学习任务及检测

知识点一:大气的受热过程(阅读课本P36-P37,完成右框内容)一、大气的受热过程

1. 是地球上最主要的能量来源。

射向地球的太阳辐射首先到达

,但大气直接吸收太阳辐射的能量。

这是因为大气对太阳辐射的吸收具

有。

大气中的和氧原子主要吸收太阳辐射中波长较短的

;水汽和主要吸收太阳辐射中波长较长的;而太阳辐射中能量最强的被吸收得很少,绝大部分可透过大气射到地面。

2.吸收太阳辐射而增温,同时向外辐射能量。

由实验得知,物体的温度越高,辐射的波长越,反之越长。

由于地表的温度比太阳低得多,所以地面辐射与太阳相比,波长长的多,其能量主要集中在红外波段;因此,相对于太阳辐射来说,地面辐射为。

地面放出的长波辐射除少部分透过大气返回宇宙空间外,绝大部分被对流层大气中的水汽和二氧化碳吸收,使增温。

所以,是低层大气主要的直接热源。

3.大气在增温的同时,也向外放出红外辐射,其中大部分朝向,因辐射方向与地面辐射方向相反,被称为。

大气逆辐射把热量还给地面,在一定程度上补偿了地面辐射损失的热量,对地面起到了。

4.右图为大气的受热过程图,读课本37页图2-2-4,完成填空。

A:

B:

C:

D:

E:

5.大气的两个作用

大气对太阳辐射的削弱作用

①吸收(选择性吸收):

臭氧和氧原子吸收,水汽和二氧化碳吸收。

②反射:无选择性反射,云层越厚,反射作用越强。

③散射:改变太阳辐射的的方向,波长较短的蓝、紫光最易被散射。

大气对地面的保温作用

太阳暖大地、大地暖大气、大气还大地 【合作探究】1.晴朗的天空为什么是蔚蓝色的?

2. 霜冻为什么出现在晴朗的早晨(晴朗的夜晚气温低)?

3.结合课本第37页“活动”,解释温室保温的原理。

三、 巩固诊断

1.大气对地面的保温作用主要是因为( )

A 、大气对太阳辐射的吸收作用

B 、大气对太阳辐射的反射作用

C 、大气对太阳辐射的散射作用

D 、大气逆辐射作用

2.深秋,我国北方有寒潮活动的地区,农民经常有浓烟笼罩大白菜地,防止大面积冻伤,原因是( )

A 、浓烟散射地面辐射,增强大气温度

B 、浓烟反射大气逆辐射,增加大气温度

C 、浓烟可阻挡冷锋前进,防止大面积作物冻伤

D 、浓烟吸收地面辐射,增加大气逆辐射。

3.谚语说“十雾九晴”(深秋、冬季和初春的时候),指大雾多发生在晴天时,因为( )

A 、晴天时水汽多

B 、晴天时大气运动缓慢

C 、晴天时尘埃多

D 、晴天时大气逆辐射弱

4.图中昼夜温差最小的是 ( )

读右图“地球表面受热过程示意图”,回答5-6题。

5.图中箭头②比①细的主要原因是( )

A. 大气逆辐射

B. 地面反射

C. 大气削弱作用

D. 地面削弱

6.利用人造烟雾可以防御霜冻,因为人造烟雾能使( )

A. ①减弱

B. ②增强

C. ③减弱

D. ④增强

图12是“大气热力作用关联示意图”,读图回答7—9题。

7.近地面大气的热量主要直接来自( )

A .a

B .b

C .e

D .d

8.表示大气补偿地面辐射损失热量的箭头是( )

A .a

B .b

C .c

D .d

9.倡导低碳生活,减少CO 2排放可以使( )

A. a 增强

B. b 增强

C. c 减弱

D. d 减弱

昼 夜 陆地 A 昼 夜 陆地

C 昼 夜 海洋 B

昼 夜 海洋 D。