中国建筑史民居系列之碉楼

- 格式:ppt

- 大小:4.04 MB

- 文档页数:26

【精品资料首发】碉房有哪些建筑风格?

碉房有哪些建筑风格?

碉房是中国西南部的青藏高原以及内蒙部分地区常见的居住建筑形式。

从《后汉书》的记载来看,在汉元鼎六年(公元111年)以前就有存在。

这是一种用乱石垒砌或土筑的房屋,高有三至四层。

因外观很像碉堡,故称为碉房,碉房的名称至少可以追溯到清代乾隆年间(公元1736年)。

藏族民居俗称碉房,大多数为三层或更高的建筑。

底层为畜圈及杂用,二层为居室和卧室,三层为佛堂和晒台。

四周墙壁用毛石垒砌,开窗甚少,内部有楼梯以通上下,易守难攻,类似碉堡。

窗口多做成梯形,并抹出黑色的窗套,窗户上沿砌出披檐。

居住在四川阿坝和甘孜的藏族碉房,其木装修部分则增多一些。

居住在甘肃南部的藏族则多采用青海庄窠形式,说明地区条件对民居的影响甚至比民族因素的影响更大。

四川茂汶地区居住的羌族亦采用碉房形式,其外墙为片石垒砌,建筑密度极高,并附建有极高的碉堡及过街楼,防御性极强。

云南红河州一带的哈尼族民居称为土掌房,为土墙、平顶、外墙无窗的两层楼房,这种体系应说与藏族碉房有着密切的渊源关系。

结语:任何一个人,都要必须养成自学的习惯,即使是今天在学校的学生,也要养成自学的习惯,因为迟早总要离开学校的!自学,就是一种独立学习,独立思考的能力。

行路,还是要靠行路人自己。

努力学习,勤奋工作,让青春更加光彩。

本文由王敏老师编辑整理,感谢大家的支持!。

广东省江门市开平碉楼古建筑的探索之旅广东省江门市开平碉楼——古建筑的探索之旅广东省江门市开平碉楼是中国稀有的古代民居建筑,具有深厚的历史和文化内涵。

本文将带领读者展开一次精彩的探索之旅,探寻开平碉楼的独特魅力。

一、碉楼的历史背景开平碉楼建立于明朝时期,是当时地方士绅为了保卫家族和财产而修建的防御性建筑。

由于当时的广东一带经常受到倭寇的侵袭,居民为了自保,建造了这些独特的碉楼。

随着时间的推移,碉楼不仅仅具备防御功能,还成为了家族居住和经商的场所。

二、碉楼的建筑特点1. 外观独特:开平碉楼外观雄伟壮观,多为砖木结构,高度往往达到四至五层楼。

外立面用砖砌成,并装饰有精美的壁画、浮雕等艺术元素,展示了地方文化的独特风貌。

2. 结构稳固:由于碉楼的主要目的是防御,因此碉楼的建筑结构非常牢固。

楼体采用了坚固的木质框架,内外墙面使用了厚实的砖石材料,具备优秀的抗震性能。

3. 内部布局:碉楼内部布局合理,功能分区明确。

一楼通常用作商铺或集市,二至四楼是居住空间,顶层是观景台。

不同楼层的使用方式为碉楼的居民提供了灵活的居住和经商环境。

三、探索碉楼的奥秘1. 游览开平碉楼:参观开平碉楼是了解其独特魅力的最佳方式。

游客可以欣赏到碉楼的壮丽外观,近距离感受其历史沧桑和文化积淀。

2. 欣赏壁画和浮雕:开平碉楼的外立面装饰有丰富多样的壁画和浮雕,反映了地方文化和传统价值观。

仔细观赏这些艺术元素,不仅可以欣赏到精美的艺术作品,还可以了解地方文化的内涵。

3. 感受碉楼的居住环境:游客可以进入碉楼内部,参观不同楼层的布局和功能。

在逛碉楼的过程中,可以想象当年居民在这里生活和经商的情景,感受碉楼所承载的历史记忆。

4. 了解碉楼的历史变迁:通过参观陈列馆或博物馆,了解碉楼的历史发展和演变过程,可以更全面地了解碉楼的历史背景和文化意义。

四、保护和传承碉楼文化1. 加强保护措施:对于古建筑这种宝贵的文化遗产,应加大保护力度。

政府和社会各界应加强对碉楼的维修、防火和抗震等方面的工作,确保其长期保存和传承。

碉堡了!中西合璧的碉楼建筑原创2017-06-13明哲文化传统文化二十四品导读:《说文解字》有曰“楼,重屋也”,《尔雅》亦有云“陕(狭)而修曲曰楼”,由此可见所谓“楼”即一种体量高而瘦的多层建筑。

“碉”字最早是出现在唐朝李贤所注的《后汉书》中,指的是一种多层石结构的少数民族建筑。

故而“碉楼”一词很形象的将“楼”的建筑体型特征与“碉”的防御功能相结合,形成了一种新的建筑形式。

中西合璧的碉楼建筑开平素有“中国碉楼之乡”之称,开平碉楼民居建筑是以开平地区为代表的广泛分布在广东五邑侨乡地区的一种由当地人民建造的集居住与防御功能于一体的多层塔式防御性传统民居建筑,其数量众多,建筑精美,风格多样,保存完整,在国内外实属罕见。

从御敌避水到奢华美观碉楼最初是以防御为首要目的而建造的,因此碉楼上随处都体现出防御的特征。

大门通常做成凹门洞的形式,而在门洞或进门入口正上方会设有射击孔。

有些碉楼则索性在门口正中悬挑出角楼,以加强入口的防御。

顶层平面则主要通过悬挑的挑台或角楼以及上人屋顶平台的形式在扩大防御范围同时,有效地打击楼外敌匪。

(凹门洞形的大门和屋顶平台)上世纪10至30年代,大量侨民返乡兴建碉楼,他们在带来大量侨汇的同时,还积极传播西方文化,为侨乡开平注入了开风气之先的文化气息。

对西方审美观的认可使得西方建筑装饰元素成为碉楼装饰的重要标志,这些因素使得碉楼进入了一个全新的发展阶段,对华丽建筑形式美的追求渐渐的超过了对防御的功能要求,碉楼成为了楼主拥有财富的象征。

(迎龙楼)兴建于明朝嘉靖年间的迎龙楼属于早期建造的碉楼,与后期建设的开平碉楼相比,其主要强调了对防御性要求的设计,外观拙壮朴实,没有任何额外的装饰。

迎龙楼四角所设的落地式塔楼完全是从防御功能出发,使射孔覆盖其周边更大的范围。

迎龙楼使用坚固的墙体作为防御的对策,对门窗等非实体墙部分也进行防卫性的装饰。

大门是面积最大的开口部分,门扇背后是若干把铁制的门锁,横竖交错在铁门背部。

开平碉楼,几大细节你都认识吗?说到开平碉楼,广东的朋友相信都不陌生,它坐落于江门的五邑侨乡。

现今在我们国内保存有碉楼建筑的地方也不少,四川、重庆、青海、西藏、云南、贵州、江西、广东等地区和香港特别行政区都有散布。

为什么这里只挑江门的开平碉楼来讲呢?因为2007年它申遗成功,它是中国国内,乃至世界上的历史碉楼建筑中最具代表性的。

一、开平碉楼产生的历史为什么会有开平碉楼,这得从开平这个地方的历史说起。

碉楼比一般的民房要高,过去的普通百姓居住的大多是平房,之所以这一带会有这么高的房子,主要是为了御敌。

这里有那么多敌人吗?起因又是什么?首先,开平地处南越交界,在明朝中期以前,这个地方十分的偏僻,没有人管。

这给了那些流贼和一些造反的农奴很好的藏身之地,那个时候,开平这个地方的社会治安是十分的混乱不定的,打家劫舍是常有的事情。

到了明朝中期,因为明政府距离这个地方太远,实在是管不过来。

这个时候从北方迁徙过来的汉族居民与当地的少数民族之间爆发了较大的土地冲突,造成了强烈的民族冲突。

到了明朝末期至到清朝初期,开平当地的地主和农奴之间的矛盾又激化了,最终得不到解决。

从这段历史发展来看,开平这个地方因为山高皇帝远,没人管,所以矛盾一层接着一层的激化,以致于社会治安越来越混乱。

为了防御农奴对地主的武装起义反抗,这个时候便出现了碉楼。

开平这个地区社会动荡真不少,从“社贼之乱”到“红匪之变”,再到后来种族联盟形成的土寇,这个地方极少有安稳的日子,不是农民战争,就是民族矛盾,还有各种土地问题。

加之清政府对广东地区实行的“海禁”和“迁界”政策,开平地区的发展一直滞后,大量农民家破人亡。

为了御敌自保,碉楼就起到很重要的作用。

二、碉楼的分类1、按材料来划分(1)石楼一看名字就知道材料是石头,它分为统一加工的石材和天然石块,自由垒砌,而垒砌的石缝就用黏土来填充。

此种材料用于碉楼兴建的兴起阶段,但是,这种材料保存性极差,容易受到战乱和自然风化的影响导致损毁,至今能完整保存的基本上已经消失了,或许会有稀少的几段残桓,但在历史的长河里几乎是销声匿迹。

论中国民居建筑之藏族碉房摘要:碉房是中国西南部的青藏高原以及内蒙部分地区常见的居住形式。

这是一种用乱石垒砌或土筑的房子,一般高三至四层,也有低至一层或高达五层。

从《后汉书》的记载来看,在汉元鼎六年以前就有存在。

因形似碉堡,所以俗称碉房。

很多人会疑问碉房到底是“碉”还是“房”,那么我们就根据史书记载以及现在对碉房的研究来了解一下碉房这种民居形式。

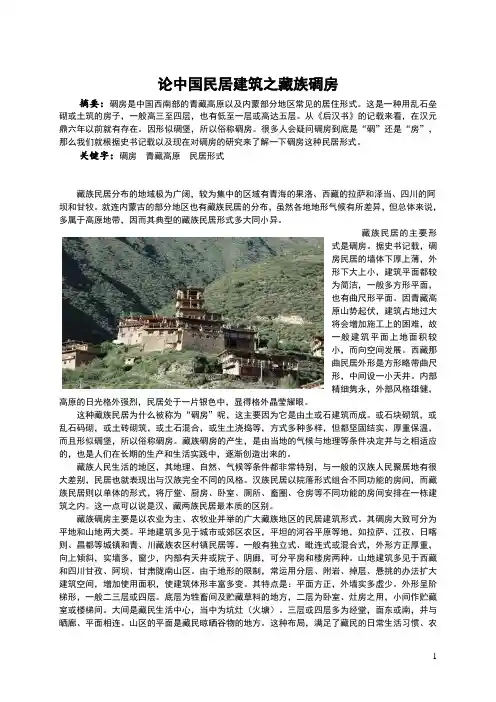

关键字:碉房青藏高原民居形式藏族民居分布的地域极为广阔,较为集中的区域有青海的果洛、西藏的拉萨和泽当、四川的阿坝和甘牧。

就连内蒙古的部分地区也有藏族民居的分布,虽然各地地形气候有所差异,但总体来说,多属于高原地带,因而其典型的藏族民居形式多大同小异。

藏族民居的主要形式是碉房。

据史书记载,碉房民居的墙体下厚上薄,外形下大上小,建筑平面都较为简洁,一般多方形平面,也有曲尺形平面。

因青藏高原山势起伏,建筑占地过大将会增加施工上的困难,故一般建筑平面上地面积较小,而向空间发展。

西藏那曲民居外形是方形略带曲尺形,中间设一小天井。

内部精细隽永,外部风格雄健,高原的日光格外强烈,民居处于一片银色中,显得格外晶莹耀眼。

这种藏族民居为什么被称为“碉房”呢,这主要因为它是由土或石建筑而成。

或石块砌筑,或乱石码砌,或土砖砌筑,或土石混合,或生土浇捣等,方式多种多样,但都坚固结实、厚重保温,而且形似碉堡,所以俗称碉房。

藏族碉房的产生,是由当地的气候与地理等条件决定并与之相适应的,也是人们在长期的生产和生活实践中,逐渐创造出来的。

藏族人民生活的地区,其地理、自然、气候等条件都非常特别,与一般的汉族人民聚居地有很大差别,民居也就表现出与汉族完全不同的风格。

汉族民居以院落形式组合不同功能的房间,而藏族民居则以单体的形式,将厅堂、厨房、卧室、厕所、畜圈、仓房等不同功能的房间安排在一栋建筑之内。

这一点可以说是汉、藏两族民居最本质的区别。

藏族碉房主要是以农业为主、农牧业并举的广大藏族地区的民居建筑形式。

藏族民族建筑——碉房摘要:西藏的传统民居,与西藏的其他文化形态一样,具有其独特的个性。

藏族民居的形式和结构因不同地域的地理环境、气候条件和生产方式的不同而表现出较大的差异。

据考证,远在四五千年前的新石器时代,藏族的民居建筑便有了相当的发展和较高的水平。

在其后几千年的演进中,藏族的民居不断得以发展、丰富和完善,并带着厚重的时代印迹。

因此,其独特的建筑形式以及蕴含的文化特点都具有巨大的研究和借鉴价值。

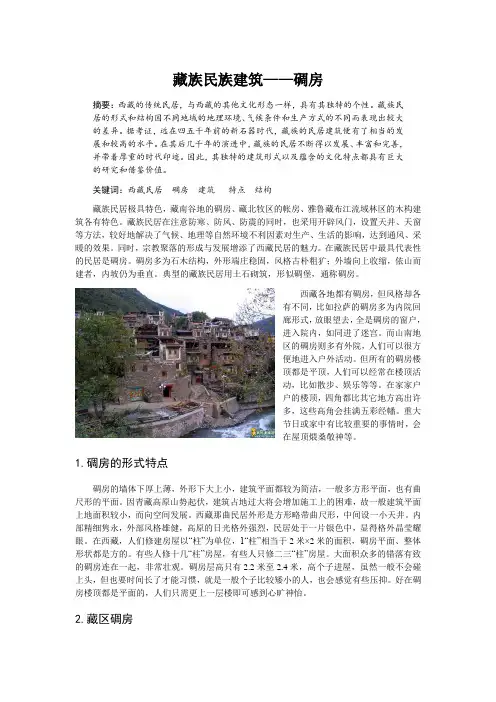

关键词:西藏民居碉房建筑特点结构藏族民居极具特色,藏南谷地的碉房、藏北牧区的帐房、雅鲁藏布江流域林区的木构建筑各有特色。

藏族民居在注意防寒、防风、防震的同时,也采用开辟风门,设置天井、天窗等方法,较好地解决了气候、地理等自然环境不利因素对生产、生活的影响,达到通风、采暖的效果。

同时,宗教聚落的形成与发展增添了西藏民居的魅力。

在藏族民居中最具代表性的民居是碉房。

碉房多为石木结构,外形端庄稳固,风格古朴粗犷;外墙向上收缩,依山而建者,内坡仍为垂直。

典型的藏族民居用土石砌筑,形似碉堡,通称碉房。

西藏各地都有碉房,但风格却各有不同,比如拉萨的碉房多为内院回廊形式,放眼望去,全是碉房的窗户,进入院内,如同进了迷宫。

而山南地区的碉房则多有外院,人们可以很方便地进入户外活动。

但所有的碉房楼顶都是平顶,人们可以经常在楼顶活动,比如散步、娱乐等等。

在家家户户的楼顶,四角都比其它地方高出许多,这些高角会挂满五彩经幡。

重大节日或家中有比较重要的事情时,会在屋顶煨桑敬神等。

1.碉房的形式特点碉房的墙体下厚上薄,外形下大上小,建筑平面都较为简洁,一般多方形平面,也有曲尺形的平面。

因青藏高原山势起伏,建筑占地过大将会增加施工上的困难,故一般建筑平面上地面积较小,而向空间发展。

西藏那曲民居外形是方形略带曲尺形,中间设一小天井。

内部精细隽永,外部风格雄健,高原的日光格外强烈,民居处于一片银色中,显得格外晶莹耀眼。

在西藏,人们修建房屋以“柱”为单位,1“柱”相当于2米×2米的面积,碉房平面、整体形状都是方的。

中国第四碉楼——巴渝碉楼舒莺编者按:较之福建土楼、开平碉楼、藏羌碉楼的声名远扬,巴渝碉楼像是养在深闺人未识的小妹妹,多年来静静散布在川东岭谷的丘陵山地之中,罕为世人所知。

尽管巴渝碉楼似乎在四大碉楼中陪坐末次,然而其远非乡中小妹,历史尘烟遮盖,崇山峻岭阻挡,从时光长河中走出来的巴渝碉楼实为四大碉楼之最长者,渊源最久,类型最丰富,悉述过往,满满的,都是扑朔迷离的传奇。

巴渝碉楼散布在重庆的崇山峻岭之中,在战火消弭、狼烟无存的年代,这种屡经风雨剥蚀、皱纹满布的方形高楼是谜一样的存在。

看似像楼,往往没有开窗,墙身错落着若干射击孔,冰凉的与外人探寻的视线对峙;大多数碉楼不用来居家,偏偏顶上又带乡间常见的坡屋顶,讲究点的,半高处四周还会环上一圈适合远眺的木头美人靠(俗称“耍子”),仿佛可以遮风避雨,安顿生活,往往令现今的人对其用途莫衷一是。

同为乡土民居,巴渝碉楼建制少有围屋壮观大气、居庐洋派、高碉彪悍,相比之下显得十分秀气。

即便是碉房一体,大多够居住几家老小,断无齐屯共族的豪迈,更常见的碉楼是独设于住宅一角,或单碉,或成对称守卫,或四角俱全,也有地势所构筑三碉者,在特殊年代作为守卫家宅的常备设施,是像今天厨房、厕所一般的标配。

这种带着明显特殊时代烙印的建筑为何产生,又为何多年存在,留给今天的人们各种各样的疑问。

巴渝筑碉传统细细追溯,非常久远,可以上溯到远古巴国时期。

生息于古巴渝之地的巴人在还没有学会修筑城墙就先筑起了最原始的碉楼——滩城。

《汉书·地理志》载巴县“有古滩地,在巴县东七十九里岷江岸,周回一百步,阔五尺,古老相传云,巴子于此置立城”,这座称为“城”的建筑建筑尺度小得可爱,周长近100米,宽不到2米,其作用据说是为了监视楚国来犯之敌,可惜受到建筑材料与战火的影响,滩城没有保存下来,然而尽管这座小小的滩城存世的时间并不长,但关于它的传说却穿越了《太平寰宇记》、《大明一统志》、《读史方舆纪要》、《乾隆旧志》,在南北朝时李膺《益州记》、明人曹学佺在《蜀中名胜记》以及明人陈计长的著述笔记中闪影其间,其中可以度量的尺度和今天住防一体的现存碉楼非常近似,俨然就是最古老的碉楼雏形。

自力村碉楼群自力村位于中国福建省龙岩市永定区,是一个古老而独特的村落,以其保存完好的碉楼群而闻名于世。

碉楼是建于明代和清代的独特建筑,被公认为是中国古代民族建筑的瑰宝之一。

自力村的碉楼群以其独特的建筑风格、丰富的历史文化内涵和壮观的规模而备受瞩目。

自力村碉楼群由136座不同类型的碉楼组成,是世界上保存最完整、规模最大的碉楼建筑群之一。

这些碉楼高大而坚固,利用石材和木材精心建造,展示了中国古代建筑师的智慧和技艺。

每座碉楼都有独特的设计和细致的装饰,体现了传统中国绘画、雕刻和建筑艺术的精髓。

自力村碉楼群的历史可以追溯到明代,当时它成为了一个重要的商业和文化中心。

许多碉楼用于商业目的,作为商店、仓库和住宅。

这些碉楼也为当时的社区提供了保护和安全。

后来,在清朝时期,碉楼被用于军事目的,作为防御工事和观察塔。

碉楼的建造形式发生了一些变化,以适应不同的功能需求。

自力村碉楼群的建造始终遵循着特定的规则和原则。

碉楼的高度和层数通常与主人的财富和社会地位成比例。

碉楼通常有三到五层,每层都有特定的功能,如商店、住宅或储藏室。

碉楼的外观大多呈方形或圆形,墙壁厚实,窗户小而高,以确保内部安全。

碉楼还通常都有一个大门,用作主要的出入口。

除了其独特的建筑设计,自力村碉楼群还具有丰富的历史文化内涵。

在这里,游客可以了解到明清时期的社会和生活方式。

碉楼内部陈列着当时的家具、器具和艺术品,使人们可以感受到那个时代的氛围。

村民还会进行传统的表演和庆祝活动,以展示他们丰富多彩的文化传统。

这些活动包括舞蹈、音乐和传统手工艺品展示。

自力村碉楼群也是一个重要的旅游目的地,吸引了大量的游客前来参观。

来自世界各地的游客都被这些独特的建筑和历史文化所吸引。

村民们也意识到这一点,并通过发展旅游业来促进当地经济的发展。

他们修复和保护碉楼,改建其中一些为民宿和餐馆,为游客提供更好的体验。

自力村碉楼群的成功也在于它对传统文化的传承和保护。

村民们积极参与到碉楼的保护和传承工作中,他们承担了保护碉楼的责任,并通过教育活动向年轻一代传授相关知识。

碉楼建筑1 碉楼的起源碉楼作为防御性建筑出现在不同国家地区有着各自的发展历程。

在西方碉楼以单体塔楼式较多。

例如“罗马风”建筑中的教堂西立面的砖石结构钟塔,发挥着召唤信徒、报时等功能,在封建战争频繁时又用于瞭望。

起初钟塔独立于教堂旁,后单体塔型建筑渐渐脱离教堂进入城镇,依旧起着晾望作用的同时增加了军事防御和火警监护的功能。

保存较好的实例是意大利的锡耶纳,该城在12世纪建有70多座石结构高层塔楼,高耸于城镇各个角落,迄今保存的十余座上部造型丰富,给人强烈的视觉冲击。

在我国碉楼主要作为乡村或住宅的防卫建筑而存在,民间称其为“炮台”,或“炮楼”等。

秦汉以前就有一种多层建筑存在,叫“角楼”或“望楼”。

“角楼”反映了这种建筑在住宅中的位置,建于住宅院墙的转角部位;“望楼”表达的是它的功能,望楼在上古时期是人们望候神人的“台’,建在院落内,对位置的要求并不严格。

碉楼的建造受到古代角楼或望楼的启示而发展,汉代就已发展得很完备。

虽然汉代碉楼实物今已不可见,但在画像砖、画像石以及明器中仍有保留。

魏晋南北朝时期北方社会战乱纷争,民间大量兴建带防御性设施的城堡式建筑—“坞”,碉楼是整个防御设施的重要部分。

甘肃嘉峪关魏晋墓出土的画像砖反映了坞堡碉楼的风貌。

碉楼与坞堡的高墙厚壁相连,高出堡内其他建筑成为视觉的关注点。

如今随着社会环境的改变,碉楼建筑失去了它的社会需要渐渐被拆除。

目前仅主要分布于青海、西藏、云南、四川、重庆以及广东、福建等地区。

2 碉楼的分类与建造碉楼形式多样,可就其建造原料和功能用途分类。

从建造原料来讲可分为黄土碉和石碉。

前者主要用粘性很强的胶泥土建造;后者用石片堆砌而成。

汶川县布瓦山上的碉楼就属于黄泥碉,而理县的桃坪村碉楼为石碉。

从具体用途来说可分为家碉、寨碉。

家碉大多不会很高,以户为单位建于房前屋后,或与住房连为一体;而寨碉可高达几十米,多处于地势险峻、视线开阔的地方。

碉楼的修建挑选了地形地势,同时考虑了水源、风向、向阳等因素。

碉楼的保护措施简介碉楼作为中国古代军事防御建筑的典型代表,具有重要的历史和文化价值。

然而,由于多年的风雨侵蚀和人为破坏,许多碉楼已经面临严重损坏的局面。

为了保护和传承这些宝贵的历史遗产,采取一系列的保护措施是必要的。

1. 碉楼保护的重要性碉楼是中国古代军事防御建筑的重要组成部分,它们记录了中国古代的军事防御技术和战略思想,对于研究中国古代军事史、城市规划和建筑艺术具有重要的价值。

同时,碉楼也代表了中国古代劳动人民的智慧和勤劳,是中国文化的重要组成部分。

因此,保护碉楼不仅是保护历史遗产的责任,也是传承中华民族文化的重要任务。

2. 行政和法律保护为了保护碉楼这一重要的历史文化遗产,政府部门有责任通过制定相关法律法规来加强保护工作。

这些法律法规应当明确规定碉楼的保护范围、保护区划、保护标准、保护责任等方面的内容,确保保护工作的顺利实施。

另外,政府还应当组织相关专业人员对碉楼进行考古调查、文物登记和保护规划,为保护工作提供科学依据。

3. 维护和修缮由于碉楼的年代久远,许多碉楼已经出现了不同程度的损坏和老化。

因此,维护和修缮工作是保护碉楼的重要方式之一。

在维护和修缮过程中,需要根据碉楼的具体情况采取相应的措施,包括修复破损的墙体、加固倒塌的结构、修复受损的雕塑等。

同时,还需要注意使用符合历史环境的材料和工艺,以保持碉楼原有的风貌和风格。

4. 环境保护保护碉楼不仅需要关注其自身的建筑结构和文物价值,还需要关注其所处的环境。

环境保护是保护碉楼的重要一环。

为了保护碉楼周边的自然环境,应采取相应的措施,包括加强生态修复、限制开发建设、控制污染物排放等。

同时,还应加强对周边居民的宣传教育,增强他们的环保意识,共同参与碉楼的保护工作。

5. 教育宣传教育宣传是保护碉楼的重要手段之一。

通过加强对碉楼的宣传教育,可以提高公众对碉楼保护的认识和意识,激发大众对碉楼保护的热情。

可以通过举办碉楼保护知识讲座、组织志愿者参与保护工作、开展展览和文化活动等形式,向公众普及碉楼的历史和文化价值,增强大众的文化自豪感和责任感,引导公众共同参与保护工作。

中国碉楼起源、分布与类型张国雄(五邑大学华侨研究所广东江门529020)随着开平碉楼申报世界文化遗产活动的展开,碉楼这种乡土建筑的历史文化价值日益受到人们的关注。

但是,碉楼究竟是一种什么样的乡土建筑?则是至今乡土建筑史研究还没有讨论而有待确定的问题。

本文准备就此进行考察,提出初步的意见,求教于方家!一,语意学的考察从字义上考察,“楼”字的使用最早,在汉代许慎的《说文解字》中已经出现。

《说文解字》收录的是时俗常用字,共有9 543个,“楼”字就是其中之一。

其语义为“重屋也”,也就是多层的房屋。

中国第一部词典、汉代的《尔雅》其“释宫”篇云:“陕而修曲曰楼”。

这里的“陕”与“狭”相通。

同样成书于汉代,主要探讨字词由来的《释名》在其“释宫室”篇中对“楼”字有这样的解释:“楼,言牖户、射孔娄娄然也”。

它进一步描述了楼的建筑形体特征:不仅有门、窗等建筑设施,而且有防卫建筑设施射击孔。

在汉代,尤其是东汉,随着构架式楼阁建筑技术的成熟,居住型、储藏型、警卫型等各种功能的楼普遍出现①,最高的有7层(16米),一般为2层(5米)至4层(9米)②,这应该是“楼”字得以成为汉代日常用字的社会基础。

在英文中,“楼”为“Tower”,建筑形体上首先也是指多层的“塔”或“楼塔”,同时又有“城堡”、“碉堡”的含义,即不仅突出了建筑的形体而且增加了建筑功能的内容。

这一点是与中文不同的地方,中国的“楼”没有城堡、碉堡这样的军事建筑的含义。

在英文里,Tower 又与Watch结合,增加了瞭望的功能,所以有的英文书将碉楼称为“Watch Tower”。

“碉”字没有出现在《说文解字》一书里,这可能反映了“碉”字在汉代还不是常用的字。

笔者所见最早使用“碉”字来解释这种建筑的,是唐朝人李贤。

他在注释《后汉书•南蛮西南夷传》中冉駹夷的石结构防御建筑“邛笼”时注:“按:今彼土夷人呼为‘雕’也”。

“雕”与“碉”可以通假,说明唐朝时当地民众已经改用“碉”来称呼这种建筑了。

碉房的建筑设置来源于网络最具代表性的藏族民居是碉房。

碉房多为石木结构,外形端庄稳固,风格古朴粗犷。

外墙向上收缩,依山而建者,内坡仍为垂直。

碉房一般分两层,以柱计算房间数。

底层为牧畜圈和贮藏室,层高较低;二层为居住层,大间作堂屋、卧室、厨房,小间为储物室或楼梯间。

若有第三层,则多作经堂和晒台之用。

因其外部很像碉堡,故称碉房。

碉房具有坚实稳固、结构严密、楼角整齐的特点,既利于防风避寒,又便于御敌防盗。

青南碉房青海南部玉树、果洛、黄南州的一些地区,是农牧兼营的半农半牧区,也是盛产石材的山峦河谷地带。

藏胞的居住建筑多为石砌二层或局部三层楼房,大都建在背风向阳,能防御侵袭的山坡地段。

主体为石木作,外墙用块石或片石砌筑,墙厚近一米,墙上开孔少,门窗洞也很小。

碉房楼上住人,房内最好的一间是佛堂,旁边是卧室和厨房。

个别小的碉房厨房和卧室共用一间,门窗小,排列不整齐,室内采光差。

碉房屋顶为平顶,草泥面用石磙压光,可供打麦、晾晒及做户外活动之用。

按其形式可分为碉楼式碉房、碉塔式碉房、独立式和院式碉房。

碉楼式碉房一般为二三层,个别也有四层,四周高墙封闭,有的上层为凹型平面,利于采光和户外活动,这是当地藏居的主要形式。

碉塔式碉房是在二三层碉房之上局部突出两三个房间,多作为经堂、佛堂之用,其上做坡屋顶,形成顶点呈塔状。

它是一个地区的主要建筑,多是过去百户、千户头人的居所,以示威严。

独立式碉房无院落,多建在荒山隐蔽的山洼地段,平面随地形而异,分散于山峦河谷之中。

在居住集中的村落,这种独立式碉房高低错落、层叠而上,小径石阶通达各碉房之间。

而院式碉房除了以碉房为主体之外,前面或三面砌筑院墙,形成封闭式院落,沿院墙布置牲畜圈、杂用房及佣人住房等。

这种院式碉房多为贵族头人所住。

在形成村落的地方,有的碉房彼此相连,依山就势,因地成形,突出塔式碉房或院式碉房,在自由多变中形成了一个地区的中心,联系各处的小径巷道,有宽有窄,曲曲折折,这是碉房群体布局的重要特点。