人教统编版七年级上册历史第7课《战国时期的社会变化》

- 格式:pptx

- 大小:30.56 MB

- 文档页数:28

第7课战国时期的社会变化【学习目标】1.知道战国七雄,了解战国时期的兼并战争。

知道商鞅变法,了解都江堰水利工程。

2.通过识读《战国铜壶》《战国形势图》等图片,培养获取有效历史信息的能力。

通过材料研读,学会论从史出的史学方法。

3.通过学习商鞅变法,认识改革促进国家强大和社会进步;通过都江堰感受中国古代人民的创造力和智慧。

【教学重难点】重点:商鞅变法的内容和作用。

难点:战国时期兼并战争的特点及影响。

【教学方法】自主学习法、合作探究法、史论结合法、识图学习法。

【教学过程】情景引入比较《春秋形势图》和《战国形势图》,与春秋后期相比,战国时期形势发生了哪些变化?战国初期,三家分晋、田氏伐齐,当时出现了七个较大的诸侯国,史称战国七雄,这一时期战事连绵,干戈不息,社会经历了巨大的变革。

今天,我们就一起来学习第七课战国时期的社会变化。

自主学习1.战国七雄是指哪七个大国?2.战国时期诸侯战争的目的是什么?有什么特点?3.列举三个战国时期著名的战役。

4.商鞅变法的背景、内容、影响各是什么?5.都江堰修建的时间、人物、地位、作用各是什么?探究新知一、战国七雄1.学生根据《战国时期形势图》按地理位置说出战国七雄是哪几个国家(东南西北到中央)?2. 展示《战国铜壶》图片:请学生说出图中蕴含了哪些历史信息?战国时期著名的战役及对应的典故?结合教材和P34相关史事归纳战国兼并战争的特点。

3.材料研读展示材料:《孟子·离娄上》中评价战国时期兼并战争的残酷性,说当时“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”。

学生阅读材料结合所学知识,分析如何看待战国时期的兼并战争(战国兼并战争的影响)。

教师总结:战国时期的兼并战争,给人民的生命财产带来巨大损失,给社会经济带来巨大破坏。

但客观上促进政治改革、国家统一和民族交融,也有利于百家争鸣局面的形成。

为了在兼并战争中取胜,各诸侯国纷纷变法以求富国强兵,其中最成功的是秦国的商鞅变法。

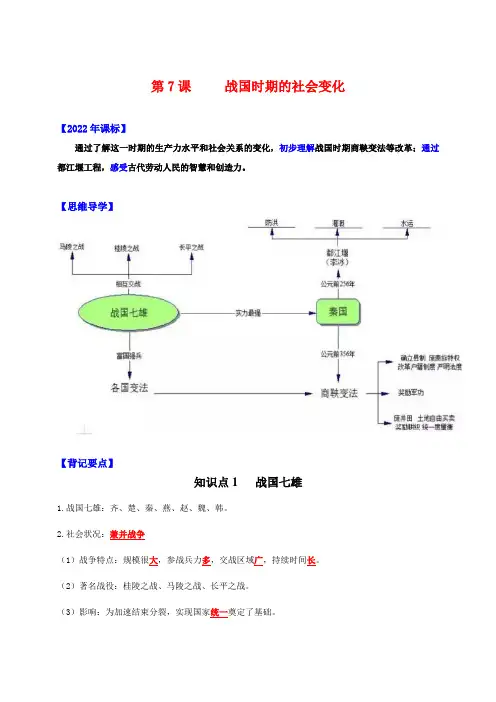

第7课战国时期的社会变化【2022年课标】通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解战国时期商鞅变法等改革;通过都江堰工程,感受古代劳动人民的智慧和创造力。

【思维导学】【背记要点】知识点1 战国七雄1.战国七雄:齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩。

2.社会状况:兼并战争(1)战争特点:规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长。

(2)著名战役:桂陵之战、马陵之战、长平之战。

(3)影响:为加速结束分裂,实现国家统一奠定了基础。

知识点02 商鞅变法1.根本原因:战国时期,铁制农具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强。

2.目的:富国强兵,在兼并战争中取胜。

3.时间、人物:公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。

4.商鞅变法的内容:5.作用:使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

6.商鞅变法成功原因:①顺应了历史发展的必然趋势.从历史发展角度看,商鞅变法代表了新兴的地主阶级的利益,要求推翻奴隶主贵族的统治,发展封建经济。

②商鞅提出合乎秦国国情,顺应民意(主要是新兴地主阶级)的改革措施,且执行起来又非常坚决。

③从外部因素看,商鞅变法有秦孝公的坚决支持。

7.从商鞅变法中,得到启示:①改革是推动社会进步和发展的重要动力。

②改革不是一帆风顺的,它需要改革者不但要有有勇气和魄力,还要有为改革而献身的精神。

【知识延伸】“商鞅虽死,秦法未败”说明了什么问题?说明变法改革必然遭到旧势力的强烈反对,改革不是一帆风顺的;又说明只要顺应了历史潮流,改革终会推行下去,并取得成功,得到后世肯定。

知识点03 造福千秋的都江堰1.修建:公元前256年,秦国蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。

2.构成:渠首和灌溉网两大工程构成。

3.功能:防洪、灌溉、水运等。

4.影响:使成都平原成为沃野,变成天府之国。

2200多年来,一直发挥着巨大的作用。

人教版部编历史七年级上册《第7课战国时期的社会变化》教学设计一. 教材分析《第7课战国时期的社会变化》是人教版部编历史七年级上册的一课,主要介绍了战国时期我国社会的历史变迁。

本节课的内容包括:战国时期的背景、各国的变法、经济的发展、兼并战争的兴起以及战国时期的文化成就等。

通过本节课的学习,学生可以了解战国时期我国社会的变化,认识战国时期的历史地位。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,但对于战国时期的社会变化可能还比较陌生。

学生在这个年龄段好奇心强,善于接受新鲜事物,但同时也容易注意力分散。

因此,在教学过程中,教师需要通过生动有趣的方式引导学生关注战国时期的社会变化,激发学生的学习兴趣。

三. 教学目标1.知识与技能:了解战国时期的历史背景,掌握战国时期各国的变法、经济发展、兼并战争以及文化成就等内容。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方法,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:认识战国时期在我国历史发展中的重要地位,培养学生的民族自豪感。

四. 教学重难点1.教学重点:战国时期的社会变化及其历史地位。

2.教学难点:各国变法的具体内容和影响,以及战国时期的文化成就。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置历史情境,让学生身临其境地感受战国时期的社会变化。

2.问题驱动法:引导学生提出问题,激发学生的求知欲,培养学生解决问题的能力。

3.合作探讨法:分组讨论,共同探讨战国时期的社会变化,提高学生的团队协作能力。

六. 教学准备1.教师准备:熟练掌握战国时期的历史知识,搜集相关资料,制作课件。

2.学生准备:预习教材,了解战国时期的背景知识。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示战国时期的图片,引导学生回顾战国时期的历史情境,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师简要介绍战国时期的背景,包括战国时期的起止时间、各国的情况等。

3.操练(15分钟)教师引导学生学习战国时期各国的变法,通过提问、讨论等方式,让学生掌握各国变法的内容和影响。

部编版七年级上册历史第7课《战国时期的社会变化》教学反思在七年级上册历史教学中,第7课《战国时期的社会变化》是一节较为重要的课程,它主要介绍了战国时期中国社会经济和政治的变化,让学生对于这一时期的历史变迁有了较为全面的认识。

本文将结合本次教学的具体情况,对教学反思进行总结,并对今后的教学实践提出一些个人的建议。

一、教学过程1.复习导入为了引起学生学习兴趣,我们教师在本课的开头,设计了一系列有奖竞猜活动,比如将战国时期的人物与其代表性事迹进行配对,或根据七巧板拼图来认识时期的城池。

这种互动式的教学方式,让学生在轻松的氛围中增强学习的主动性,也为后面的学习打下了良好的基础。

2.教学讲解在知识部分的讲解中,我们通过实物展示、图片讲解、PPT配图等方式,让学生更加直观的了解战国时期的社会变化。

例如,通过展示楚顷梁王墓出土的青铜器和七十二铃的图片,让学生直观感受到战国时期的制造工艺已经极为发达;通过关于权力下放到地方的介绍,让学生了解到战国时期国家权力的转移,社会的分化与政治的疏离,物质文化和思想文化的发展等。

3.活动结合在知识讲解中,我们充分利用了活动的手段,如分配角色游戏、团队合作活动等,让学生一方面深化自己的知识记忆,另一方面锻炼了自己的文献分析能力、语言表达能力、协作能力等,达到了教学全面性的目的。

二、教学反思1.关注学生心理在重点部分知识的讲解中,一些学生出现了疲劳和枯燥的情绪,这时候需要我们为其配上一些条件,如通过讲解相关的史实,通过小组讨论等方式,进一步调动他们听课的兴趣和学习积极性。

此外,在设计课程时,需要充分关注学生对于知识的认知层面,既要考虑知识本身的难易度,也要考虑学生个性的差异,使能力差的学生也能够感受到学习的乐趣。

2.增加实践性在教学过程中,我们尽可能地通过实物展示、图表分析等实际操作,让学生通过动手实践的方式,去学习相关的知识点,这种方式也让学生在学习的过程中更加容易深入到知识本身当中,而非单纯停留在表面上。

人教版部编历史七年级上册《第7课战国时期的社会变化》说课稿一. 教材分析部编历史七年级上册《第7课战国时期的社会变化》是一节介绍战国时期历史变迁的课程。

本节课主要内容有:战国时期的、经济、文化、军事等方面的变化。

通过学习,使学生了解战国时期的历史特点,认识战国时期在我国历史发展中的重要地位。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,但对于战国时期的历史变迁、历史事件、历史人物等方面还比较陌生。

因此,在教学过程中,要注重激发学生的学习兴趣,引导学生主动探究战国时期的历史变化,提高学生分析问题和解决问题的能力。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解战国时期的、经济、文化、军事等方面的变化,认识战国时期在我国历史发展中的重要地位。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国历史、民族文化的情感,增强民族自豪感。

四. 说教学重难点1.教学重点:战国时期的、经济、文化、军事等方面的变化。

2.教学难点:战国时期历史变迁的原因和影响。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探究、讨论交流等教学方法,引导学生主动参与教学活动。

2.教学手段:运用多媒体课件、历史图片、地图等教学辅助手段,生动形象地展示战国时期的历史变迁。

六. 说教学过程1.导入新课:以战国时期的历史故事或图片为导入,激发学生的学习兴趣,引导学生进入战国时期的历史情境。

2.自主学习:为学生提供自主学习的时间和空间,让学生通过阅读教材、查找资料等途径,了解战国时期的、经济、文化、军事等方面的变化。

3.合作探究:学生进行合作探究,讨论战国时期历史变迁的原因和影响。

教师引导学生积极参与讨论,并对学生的探究成果进行点评和指导。

4.课堂讲解:结合学生的自主学习和合作探究,教师进行课堂讲解,详细阐述战国时期的、经济、文化、军事等方面的变化。

5.巩固练习:为学生提供一些与战国时期相关的练习题,帮助学生巩固所学知识。

部编人教版历史七年级上册第7课《战国时期的社会变化》说课稿一. 教材分析部编人教版历史七年级上册第7课《战国时期的社会变化》,主要讲述了战国时期我国历史的发展和变迁。

这一时期,社会变革剧烈,各诸侯国争霸,出现了许多著名的家、军事家和思想家,如商鞅、苏秦、张仪、孟轲等。

教材从、经济、思想文化等方面,展示了战国时期的社会变化,让学生了解我国古代历史的丰富性和多样性。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,但对于战国时期的社会变化,可能还存在着一定的陌生感。

通过本节课的学习,学生应该能够掌握战国时期的历史背景、主要历史事件和人物,以及这一时期的社会特点。

在教学过程中,教师需要关注学生的学习兴趣,激发他们的历史思维能力,培养他们分析问题和解决问题的能力。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解战国时期的历史背景,掌握战国时期的、经济、思想文化等方面的主要内容,认识战国时期的社会特点。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,培养学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:引导学生认识战国时期的社会变化,增强学生的民族自豪感,培养学生的爱国情怀。

四. 说教学重难点1.教学重点:战国时期的、经济、思想文化等方面的主要内容,战国时期的社会特点。

2.教学难点:战国时期的历史背景,战国时期的社会变化的原因和意义。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨、教师讲解等教学方法,引导学生主动参与课堂,提高他们的历史思维能力。

2.教学手段:利用多媒体课件、历史地图、图片等教学手段,生动形象地展示战国时期的社会变化,增强学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示战国时期的历史地图,引导学生了解战国时期的地理环境,激发学生的学习兴趣。

2.自主学习:让学生自主阅读教材,了解战国时期的历史背景,掌握战国时期的、经济、思想文化等方面的主要内容。

3.合作探讨:学生分组讨论,分析战国时期的社会变化的原因和意义,分享自己的学习心得。

第七课战国时期的社会变化【知识点归纳】—、战国七雄1、形成:晋国被韩、赵、魏三家大夫瓜分,齐国由大夫田氏取代。

齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七国的势力较强,史称“战国七雄”。

2、战争(1)目的:拓展疆域(2)特点:战争规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长。

(3)典型:桂陵之战、马陵之战、长平之战等3、结果:秦国逐渐成为实力最强大的诸侯国,对东方六国构成威胁。

二、商鞅变法1、时代背景:铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强。

为适应社会政治经济的变化,各诸侯国统治者实行变法改革,确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,在兼并战争中取胜。

2、商鞅变法(1)开始:公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法(2)内容商鞅变法的措施中,对封建制度的确立起决定作用的是国家承认土地私有(废除井田制,允许土地自由买卖)。

(3)作用:秦国的国力大为增强,为以后秦国统—全国奠定了基础。

三、造福千秋的都江堰1、修建:公元前256年,秦国蜀郡郡守李冰在岷江上修建了都江堰2、影响:成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。

2200多年来,都江堰一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映出我国人民的智慧。

【教材问题解答】设想一下,当时的人民对连绵不断的战争会有什么样的感受?他们最渴望的是什么?(教材P34“问题思考”)人民怨恨战争,希望战争早日结束。

人民渴望国家统一,社会安定。

从材料中可以看出商鞅是怎样推行改革的?(教材P35“材料研读”)不畏强权,敢于同守旧势力作斗争;公平无私,严格执法。

想一想,都江堰的建成对周边地区的农业发展有什么影响?(教材P37“材料研读”)都江堰水利工程的建成,既解决了洪水泛滥的问题,也保障了周边地区的农业灌溉,为周边农业丰收提供了有利条件。

1、查一查下列成语的典故,哪些是出自春秋时期,哪些是出自战国时期?(教材37“课后活动”)出自春秋时期:退避三舍、老马识途、唇亡齿寒、卧薪尝胆、三令五申、一鼓作气出自战国时期:纸上谈兵、百发百中、朝秦暮楚、完璧归赵2、支持商鞅变法的秦孝公死后,商鞅被害,然而新法并没有被废止,你认为这说明了什么?(教材P37“课后活动”)变法改革必然会遭到旧势力的强烈反对,要付出代价;但只要顺应了历史潮流,改革终会推行下去,并取得成功,得到后世肯定。

人教版历史七年级上册第7课《战国时期的社会变化》教学设计1一. 教材分析《战国时期的社会变化》是人教版历史七年级上册的一篇课文,主要讲述了战国时期我国社会的历史变迁。

本课内容主要包括战国时期的诸侯争霸、战国变法、经济发展、思想活跃和文化繁荣等方面。

通过本课的学习,学生可以了解战国时期的社会变化,掌握战国时期的历史发展脉络。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经了解了春秋时期的历史知识,对我国古代历史有一定的认识。

但战国时期的历史变迁较为复杂,学生需要进一步掌握战国时期的特点及其与社会变化的关系。

此外,学生对于战国时期的经济发展、思想活跃和文化繁荣等方面的知识较为陌生,需要通过本课的学习来加深了解。

三. 教学目标1.知识与技能:了解战国时期的诸侯争霸、战国变法、经济发展、思想活跃和文化繁荣等方面的情况,掌握战国时期的社会变化特点。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方法,分析战国时期社会变化的原因及其影响。

3.情感态度与价值观:认识战国时期社会变化的必然性,培养学生对历史的兴趣和热爱。

四. 教学重难点1.重点:战国时期的诸侯争霸、战国变法、经济发展、思想活跃和文化繁荣等方面的内容。

2.难点:战国时期社会变化的原因及其影响。

五. 教学方法1.自主学习法:引导学生自主阅读课文,获取相关信息。

2.合作探讨法:学生分组讨论,共同分析战国时期社会变化的特点及其原因。

3.案例分析法:通过分析战国时期的具体历史事件,使学生更好地理解社会变化的过程。

六. 教学准备1.课件:制作战国时期社会变化的课件,包括图片、文字和音频等多媒体资料。

2.教学器材:投影仪、计算机、音响等。

3.学生活动材料:历史教材、笔记本、笔等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示战国时期的地图,引导学生回顾春秋时期的历史知识,为新课的学习做好铺垫。

2.呈现(10分钟)让学生自主阅读课文,了解战国时期的社会变化内容。

教师适时提问,检查学生的阅读效果。

部编版七年级上册历史第7课《战国时期的社会变化》教案【教学目标】1.了解战国时期的社会状况。

2.理解战国时期的经济发展和文化进步。

3.掌握战国时期的社会变化及其原因。

4.培养学生分析历史事件的能力。

5.激发学生对中华文明的爱好和认识。

【教学重点】1.掌握战国时期的社会变化及其原因。

2.了解战国时期的经济发展和文化进步。

【教学难点】1.掌握战国时期的社会经济状况。

2.理解战国时期的文化进步及其背景。

【教学方法】1.讲授法2.讨论法3.课堂小组合作法【学法指导】1.学会提取关键信息,加深理解。

2.学会分析历史事件的原因和结果。

3.学会结合文物和地图等,发现历史线索。

【教学过程】一、导入新课(10分钟)1.出示中国地图,询问学生中国的地理位置和边界。

2.引导学生回想上一课的内容,回忆儒家和道家的主张。

3.出示一幅图画,描述图画意义,开始引入新课。

二、新课讲授(30分钟)1.讲述战国时期的发展概况,着重介绍经济和文化状况。

2.让学生回答一些关于战国时期的问题,帮助学生理解知识。

三、学生活动(40分钟)1.老师分组把学生分成若干小组,让他们通过交流以及小组互动方式,更好地理解课堂知识。

2.让学生分析历史事件的原因和结果,加深对历史知识的理解。

3.设计读物提示学生,帮助他们更好地理解知识。

四、课堂小结(10分钟)1.让学生总结本课的学习成果,并以此增加自信心和学习积极性。

2.创设情境让学生通过语言回答知识点。

【教学反思】在此次课堂中,教师重点讲解了战国时期的社会变化和经济发展情况,帮助学生全方位了解中国历史的变化。

通过本课的学习,学生不仅了解到了战国时期的文化和经济背景,而且还较好地体验到了在小组互动和讨论过程中的学习成果。

然而,这次教学的一个问题是,教师在分组讨论环节的过程中并未及时进行矫正,导致有部分学生学习效果不够好。

因此,在下次教学中,教师应该适当引导学生,及时检查进度,避免学生偏离教学大纲。

总之,本节课的教学效果良好,学生们也收获颇丰。