西南大学崔延强教授教授简介

- 格式:doc

- 大小:720.00 KB

- 文档页数:1

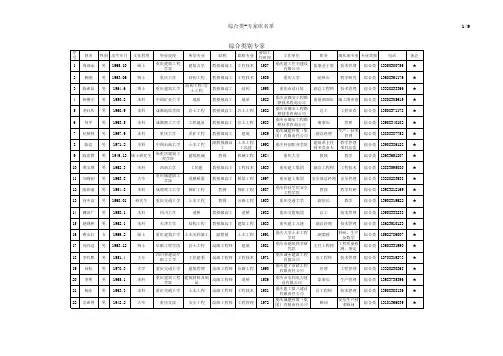

重庆市第二届学术技术带头人附件1:重庆市第二届学术技术带头人公示名单排序说明:1、不同二级学科,按《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》中各学科门类里二级学科的先后顺序排序;2、同一个二级学科有多人的,按姓氏笔划顺序排序。

哲学门类马克思主义哲学:苏伟重庆市委党校教授倪志安西南大学教授中国哲学:张牛重庆邮电大学研究员外国哲学:崔延强西南大学教授逻辑学:何向东西南大学教授唐晓嘉(女)西南大学教授伦理学:冯泽永重庆医科大学教授李光辉西南政法大学教授美学:代迅西南大学教授赵伶俐(女)西南大学教授宗教学:杨玉辉西南大学教授彭自强西南大学教授科学技术哲学:孙道进西南大学教授何跃重庆大学教授经济学门类政治经济学:李继樊(女)重庆市委党校教授祝志勇西南大学教授曾国平重庆大学教授人口、资源与环境经济学:文传浩重庆工商大学教授刘国辉重庆市计生委研究员国民经济学:王秀模重庆社会科学院研究员朱泽山西南大学教授李树西南政法大学教授黄志亮重庆工商大学教授区域经济学:王崇举重庆工商大学教授白志礼重庆工商大学研究员廖元和重庆工商大学研究员财政学:谭泰乾重庆工商大学教授金融学:谢家智西南大学教授产业经济学:杨俊重庆大学教授黄承锋重庆交通大学教授国际贸易学:张国林西南政法大学教授统计学:陈正伟重庆工商大学教授数量经济学:周兵重庆工商大学教授董景荣重庆师范大学教授蒲勇健重庆大学教授法学门类法学:齐爱民重庆大学教授法学理论:付子堂西南政法大学教授张永和西南政法大学教授赵明西南政法大学教授法律史:张培田西南政法大学教授俞荣根西南政法大学教授宪法学与行政法学:汪太贤西南政法大学教授刑法学:陈忠林西南政法大学教授梅传强西南政法大学教授民商法学:李开国西南政法大学教授张玉敏(女)西南政法大学教授赵万一西南政法大学教授谭启平西南政法大学教授诉讼法学:田平安西南政法大学教授孙长永西南政法大学教授廖中洪西南政法大学教授经济法学:卢代富西南政法大学教授许明月西南政法大学教授环境与资源保护法学:陈德敏重庆大学教授曹明德西南政法大学教授国际法学:邓瑞平西南政法大学教授刘想树西南政法大学教授赵学清西南政法大学教授侦查学:管光承西南政法大学教授司法制度:徐昕西南政法大学教授警察科学:郑海西南政法大学教授政治学理论:肖唐镖西南政法大学教授科学社会主义与国际共产主义运动:陈跃西南大学教授谭国太重庆市委党校教授中共党史(含党的学说与党的建设):王正宁(女)重庆市委党校教授张世和重庆市委党校教授马克思主义基本原理:冯颜利西南大学教授邹学荣西南大学教授马克思主义发展史:高宝柱重庆市社会科学院研究员马克思主义中国化研究:张国镛西南大学教授罗晓梅(女)重庆市委党校教授思想政治教育:周希贤重庆工商大学教授柯佳敏(女)重庆师范大学教授徐仲伟重庆邮电大学教授彭晓玲(女)重庆科技学院教授马克思主义理论与思想政治教育:邓正琦(女)重庆师范大学教授代金平重庆邮电大学教授吴绍琪(女)重庆大学教授邹渝重庆工业职业技术学院教授罗洪铁西南大学教授孟东方重庆市社会科学院教授赵修渝(女)重庆大学教授黄蓉生(女)西南大学教授雷莹(女)四川外语学院教授社会学:俞萍(女)重庆工商大学教授秦启文西南大学教授徐宪重庆工商大学研究员中国少数民族史:黎小龙西南大学教授教育学门类教育学原理:张诗亚西南大学教授易连云西南大学教授赵石屏(女)重庆师范大学教授课程与教学论:朱德全西南大学教授李森西南大学教授宋乃庆西南大学教授张希希重庆师范大学教授黄翔重庆师范大学教授靳玉乐西南大学教授廖伯琴(女)西南大学教授教育史:别必亮重庆出版集团编审廖其发西南大学教授比较教育学:陈时见西南大学教授徐辉西南大学教授学前教育学:杨晓萍(女)西南大学教授高等教育学:陈流汀重庆邮电大学教授成人教育学:刘义兵西南大学教授特殊教育学:许家成重庆师范大学教授张文京(女)重庆师范大学教授教育技术学:肖国强西南大学教授基础教育与教学:丁继泉重庆市人民小学中学高级教师万明春重庆市教育科学研究院教授王纬虹重庆市教育科学研究院中学研究员杨祖旺重庆市第一中学校中学研究员李森林重庆市第八中学中学研究员何代福重庆市巴县中学中学研究员张晓斌重庆市教育科学研究院中学研究员龚奇柱重庆市教育科学研究院中学研究员梁显政重庆市永川中学中学研究员基础心理学:李红西南大学教授陈红(女)西南大学教授郑涌西南大学教授黄希庭西南大学教授发展与教育心理学:张大均西南大学教授张庆林西南大学教授陈旭西南大学教授体育人文社会学:夏思永西南大学教授体育教育训练学:夏崇德西南大学教授梁建平西南大学教授文学门类语言学及应用语言学:方有国西南大学教授杨月蓉(女)重庆工商大学教授胡继明重庆三峡学院教授汉语言文字学:周文德四川外语学院教授喻遂生西南大学教授中国古典文献学:毛远明西南大学教授中国古代文学:刘明华西南大学教授熊笃重庆工商大学教授中国现当代文学:王本朝西南大学教授吕进西南大学教授李怡西南大学教授周晓风重庆师范大学教授蒋登科西南大学教授比较文学与世界文学:陈本益西南大学教授靳明全重庆师范大学教授英语语言文学:刘立辉西南大学教授吴显友重庆师范大学教授张旭春四川外语学院教授罗益民西南大学教授赵彦春四川外语学院教授董洪川四川外语学院教授法语语言文学:冯光荣四川外语学院教授德语语言文学:冯亚琳(女)四川外语学院教授日语语言文学:姚继中四川外语学院教授外国语言学及应用语言学:文旭西南大学教授李力西南大学教授杨炳钧西南大学教授新闻学:董小玉(女)西南大学教授音乐学:刘光宇重庆市歌剧院一级演奏员美术学:王林四川美术学院教授陈恩深四川美术学院教授罗中立四川美术学院教授周顺恺重庆国画院一级美术师庞茂琨四川美术学院教授康宁四川美术学院教授设计艺术学:罗力四川美术学院教授郝大鹏四川美术学院教授戏剧戏曲学:王亚非(女)重庆杂技艺术团一级导演沈铁梅(女)重庆市川剧院一级演员张礼慧重庆市歌剧院一级演员柯愈劢重庆市歌剧院一级演员段明重庆市艺术研究所研究员程联群(女)重庆市京剧团一级演员电影学:余纪西南大学教授虞吉西南大学教授广播电视艺术学:王逸虹重庆工商大学一级编剧历史学门类考古学及博物馆学:刘豫川重庆中国三峡博物馆研究馆员邹后曦重庆市文物考古所文博研究馆员柳春鸣重庆中国三峡博物馆文博研究馆员历史地理学:杨光华西南大学教授蓝勇西南大学教授历史文献学:张显成西南大学教授专门史:邓晓重庆师范大学教授李禹阶重庆师范大学教授陈宝良西南大学教授中国古代史:卢华语(女)西南大学教授张明富西南大学教授中国近现代史:周勇重庆市党史研究室教授潘洵西南大学教授世界史:吴建华西南大学教授徐松岩西南大学教授理学门类基础数学:陈贵云西南大学教授唐春雷西南大学教授程新跃重庆工学院教授计算数学:吴强西南大学教授概率论与数理统计:杨虎重庆大学教授应用数学:王稳地西南大学教授何传江重庆大学教授宋乾坤重庆交通大学教授穆春来重庆大学教授运筹学与控制论:杨新民重庆师范大学教授李声杰重庆大学教授吴至友(女)重庆师范大学教授陈修素重庆工商大学教授彭建文重庆师范大学教授理论物理:陈洪西南大学教授龚云贵重庆邮电大学教授原子与分子物理:胡先权重庆师范大学教授凝聚态物理:王少峰重庆大学教授王新强重庆大学教授段昌奎重庆邮电大学教授声学:邓明晰后勤工程学院教授光学:吴正茂西南大学教授陶纯匡重庆大学教授分析化学:刘绍璞西南大学教授袁若西南大学教授莫志宏重庆大学教授夏之宁重庆大学教授黄承志西南大学教授有机化学:高放重庆大学教授彭云贵西南大学教授傅相锴西南大学教授物理化学:李明西南大学教授李念兵西南大学教授张胜涛重庆大学教授陶长元重庆大学教授自然地理学:王建力西南大学教授袁道先西南大学研究员中国科学院院士谢世友西南大学教授人文地理学:苏维词重庆师范大学研究员杨兴礼西南大学教授张述林重庆师范大学研究员大气物理学与大气环境:张卫东(女)环境科学研究院正高级工程师古生物学与地层学:欧阳辉重庆自然博物馆教授植物学:朱利泉西南大学教授杨星勇西南大学教授动物学:谭毅重庆医科大学教授魏泓第三军医大学教授生理学:姜和前沿生物技术公司教授水生生物学:赵元莙(女)重庆师范大学教授谢小军西南大学教授微生物学:张永军西南大学研究员夏玉先重庆大学教授神经生物学:阮怀珍(女)第三军医大学教授遗传学:王应雄重庆医科大学教授张泽西南大学教授秧茂盛重庆医科大学教授发育生物学:姚忠祥第三军医大学教授细胞生物学:宋方洲重庆医科大学教授杨恬第三军医大学教授生物化学与分子生物学:冯涛重庆医科大学教授何凤田第三军医大学教授陈国平重庆大学教授夏庆友西南大学研究员蔡应繁重庆邮电大学教授裴炎西南大学教授生态学:陶建平西南大学教授曾波西南大学教授工学门类固体力学:刘占芳重庆大学教授陈斌重庆大学教授流体力学:陈景秋重庆大学教授曾忠重庆大学教授工程力学:易志坚重庆交通大学教授贺建民重庆工学院教授彭向和重庆大学教授机械制造及其自动化:刘飞重庆大学教授何玉林重庆大学教授陈小安重庆大学教授机械电子工程:王时龙重庆大学教授朱新才重庆科技学校教授汤宝平重庆大学教授秦树人重庆大学教授彭东林重庆工学院教授詹捷重庆工学院教授机械设计及理论:王家序重庆大学教授朱才朝重庆大学教授陈兵奎重庆大学教授秦大同重庆大学教授廖林清重庆工学院教授车辆工程:丁良旭重庆交通科研设计院研究员邓兆祥重庆大学教授石晓辉重庆工学院教授孙冬野重庆大学教授李伟重庆交通大学教授李开国重庆汽车研究院研究员姚晓舸汽车工程研究院正高级工程师光学工程:陈伟民重庆大学教授饶云江重庆大学教授精密仪器及机械:王代华重庆大学教授秦岚重庆大学教授测试计量技术及仪器:文玉梅(女)重庆大学教授李平重庆大学教授余成波重庆工学院教授材料物理与化学:杜长华重庆工学院教授李庆西南大学教授材料学:刘庆重庆大学教授杨长辉重庆大学教授杨德斌重庆交通大学教授吴护林中国兵器集团59所正高级工程师林林西南铝业高级工程师钱觉时重庆大学教授黄伟九重庆工学院教授潘复生重庆大学教授材料加工工程:杨文敏西南铝业正高级工程师张喜燕重庆大学教授周杰重庆大学教授胡亚民重庆工学院教授曾苏民西南铝业正高级工程师中国工程院院士彭晓东重庆大学教授冶金物理化学:白晨光重庆大学教授谢兵重庆大学教授钢铁冶金:冯仲渝东华特殊钢有限公司高级工程师孙毅杰重庆钢铁(集团)有限责任公司高级工程师郑忠(女)重庆大学教授高家诚重庆大学教授有色金属冶金:唐剑西南铝业正高级工程师工程热物理:李友荣重庆大学教授廖强重庆大学教授热能工程:何祖威重庆大学教授张力重庆大学教授动力机械及工程:唐胜利重庆大学教授谢继明重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司正高级工程师流体机械及工程:杜长春重庆杜克高压密封件有限公司正高级工程师制冷及低温工程:杨晨重庆大学教授电机与电器:刘林重庆赛力盟电机有限责任公司正高级工程师廖勇重庆大学教授电力系统及其自动化:王维俊(女)后勤工程学院教授周家启重庆大学教授谢开贵重庆大学教授高电压与绝缘技术:司马文霞(女)重庆大学教授孙才新重庆大学教授中国工程院院士陈伟根重庆大学教授唐炬重庆大学教授廖瑞金重庆大学教授电力电子与电力传动:周林重庆大学教授周雒维重庆大学教授电工理论与新技术:何为重庆大学教授俞集辉重庆大学教授电子科学与技术:温志渝重庆大学教授物理电子学:李应辉中电科技44所研究员电路与系统:杨士中重庆大学教授中国工程院院士曾孝平重庆大学教授微电子学与固体电子学:李儒章中电科技24所正高级工程师张正璠中电科技24所教授张正元中电科技24所正高级工程师徐世六中电科技24所教授熊平中电科技24所正高级工程师信息与通讯工程:郑建宏重庆邮电大学教授通讯与信息系统:李小文重庆邮电大学研究员陈前斌重庆邮电大学教授信号与信息处理:林金朝重庆邮电大学教授控制理论与控制工程:王平重庆邮电大学教授付三强重庆钢铁(集团)有限责任公司高级工程师汤仕龙重庆科技学校正高级工程师孙棣华重庆大学教授。

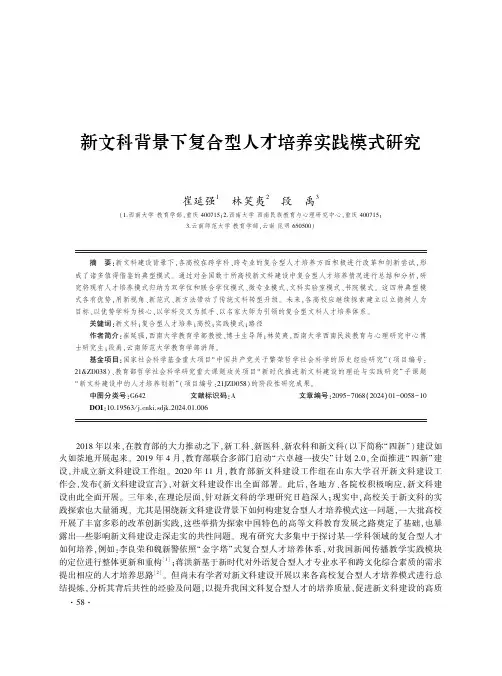

新文科背景下复合型人才培养实践模式研究崔延强1㊀林笑夷2㊀段㊀禹3(1.西南大学教育学部ꎬ重庆400715ꎻ2.西南大学西南民族教育与心理研究中心ꎬ重庆400715ꎻ3.云南师范大学教育学部ꎬ云南昆明650500)摘㊀要:新文科建设背景下ꎬ各高校在跨学科㊁跨专业的复合型人才培养方面积极进行改革和创新尝试ꎬ形成了诸多值得借鉴的典型模式ꎮ通过对全国数十所高校新文科建设中复合型人才培养情况进行总结和分析ꎬ研究将现有人才培养模式归纳为双学位和联合学位模式㊁微专业模式㊁文科实验室模式㊁书院模式ꎮ这四种典型模式各有优势ꎬ用新视角㊁新范式㊁新方法带动了传统文科转型升级ꎮ未来ꎬ各高校应继续探索建立以立德树人为目标㊁以优势学科为核心㊁以学科交叉为抓手㊁以名家大师为引领的复合型文科人才培养体系ꎮ关键词:新文科ꎻ复合型人才培养ꎻ高校ꎻ实践模式ꎻ路径作者简介:崔延强ꎬ西南大学教育学部教授㊁博士生导师ꎻ林笑夷ꎬ西南大学西南民族教育与心理研究中心博士研究生ꎻ段禹ꎬ云南师范大学教育学部讲师ꎮ基金项目:国家社会科学基金重大项目 中国共产党关于繁荣哲学社会科学的历史经验研究 (项目编号:21&ZD038)㊁教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 新时代推进新文科建设的理论与实践研究 子课题 新文科建设中的人才培养创新 (项目编号:21JZD058)的阶段性研究成果ꎮ中图分类号:G642㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:A㊀文章编号:2095-7068(2024)01-0058-10DOI:10.19563/j.cnki.sdjk.2024.01.0062018年以来ꎬ在教育部的大力推动之下ꎬ新工科㊁新医科㊁新农科和新文科(以下简称 四新 )建设如火如荼地开展起来ꎮ2019年4月ꎬ教育部联合多部门启动 六卓越一拔尖 计划2.0ꎬ全面推进 四新 建设ꎬ并成立新文科建设工作组ꎮ2020年11月ꎬ教育部新文科建设工作组在山东大学召开新文科建设工作会ꎬ发布«新文科建设宣言»ꎬ对新文科建设作出全面部署ꎮ此后ꎬ各地方㊁各院校积极响应ꎬ新文科建设由此全面开展ꎮ三年来ꎬ在理论层面ꎬ针对新文科的学理研究日趋深入ꎻ现实中ꎬ高校关于新文科的实践探索也大量涌现ꎮ尤其是围绕新文科建设背景下如何构建复合型人才培养模式这一问题ꎬ一大批高校开展了丰富多彩的改革创新实践ꎬ这些举措为探索中国特色的高等文科教育发展之路奠定了基础ꎬ也暴露出一些影响新文科建设走深走实的共性问题ꎮ现有研究大多集中于探讨某一学科领域的复合型人才如何培养ꎬ例如:李良荣和魏新警依照 金字塔 式复合型人才培养体系ꎬ对我国新闻传播教学实践模块的定位进行整体更新和重构[1]ꎻ蒋洪新基于新时代对外语复合型人才专业水平和跨文化综合素质的需求提出相应的人才培养思路[2]ꎮ但尚未有学者对新文科建设开展以来各高校复合型人才培养模式进行总结提炼ꎬ分析其背后共性的经验及问题ꎬ以提升我国文科复合型人才的培养质量ꎬ促进新文科建设的高质 85新文科背景下复合型人才培养实践模式研究量可持续发展ꎮ鉴于此ꎬ本研究对新文科建设背景下我国部分省份和高校的人才培养实践案例进行取样和分析ꎬ建立了由2万余字组成的语料库ꎬ并通过多种途径分析㊁提炼出四种典型模式ꎬ以期丰富我国新文科教育理论体系ꎬ并为各高校优化复合型人才培养实践提供可借鉴的参考方案ꎮ一、新文科背景下复合型人才培养的实践模式新文科建设根植于我国哲学社会科学的发展脉络之中ꎬ是哲学社会科学发展到一定阶段后的自我更新与调适ꎬ也是哲学社会科学适应时代发展的必然结果ꎮ新文科建设亦是对大学教育体系的一种增补㊁转型和更新ꎬ是为解决当今世界共同面临的全球化问题所形成的新格局㊁新观念㊁新方法㊁新模式和新路径ꎮ[3]由新文科理论内涵驱动的文科教育改革ꎬ不仅体现在对现有文科专业教育教学内容的再认识与再深化ꎬ以及本硕博人才培养过程的贯通衔接ꎬ而且体现在运用新理念对文科人才培养模式和实现路径的全方位探索ꎮ[4]通过对各高校现有的新文科建设实践案例进行梳理ꎬ我们发现ꎬ各高校基于自身条件ꎬ针对新文科建设做出的符合自身特色的复合型人才培养实践探索主要包括双学位和联合学位培养模式㊁微专业模式㊁文科实验室模式㊁现代书院模式等四种模式ꎮ本文尝试从系统论的视角出发ꎬ分析提炼不同复合型人才培养模式的关键要素㊁要素间的相互关系及其各自发挥了怎样的作用ꎮ(一)双学位和联合学位培养模式经济结构转型与信息技术的发展引发了劳动力市场对复合型人才的大量需求ꎬ复合型人才也成为高校人才培养的重要战略方向ꎮ[5]新文科建设要求在传统文科的基础上ꎬ适应新技术和新产业革命浪潮的发展趋势ꎬ规划和设计新的专业及课程体系ꎮ[6]研究发现ꎬ各高校在推动文科专业融合发展㊁将现代信息技术融入文科教育方面ꎬ主要以设计双学士学位制度㊁联合学位培养制度的方式来实现ꎬ从国家战略㊁市场需求㊁自身优势㊁本校特色与能力等几个方面进行统筹考虑ꎬ积极筹划培养服务于国家重点需求领域㊁新兴服务业㊁前沿技术产业㊁地方支柱性产业的新型复合型文科人才ꎮ为分类推动复合型人才培养ꎬ国务院学位委员会2019年颁布的«学士学位授权与管理办法»提出设置辅修学士学位㊁双学士学位㊁联合学士学位三种学士学位类型ꎮ文件规定ꎬ对于学校主导开展的复合型人才培养项目ꎬ可以采取双学士学位授予方式ꎮ在新文科背景下ꎬ在原有辅修双学位培养模式的基础上ꎬ增加了新的双学位培养模式(举例见表1)ꎬ部分学校以 双学位班 双学位实验班 双学位试点项目 等方式命名ꎬ本文中以 新双学位培养模式 代指ꎮ 新双学位培养模式 与传统的辅修双学位培养模式相比ꎬ两者相同之处在于学生顺利完成课程和考核之后均可获得两个学位ꎬ但新双学位培养模式在以下几个方面有明显不同ꎮ一是在专业设计层面ꎬ采取何种学位联合方式是各高校结合自身优势学科以及社会经济发展需要而精心设计的(表1)ꎮ二是在师资团队和课程体系方面ꎮ相比传统模式ꎬ新双学位培养模式更强调由两个专业的教师组成师资团队进行合作教学ꎻ在课程结构上更加兼具专业性和复合性ꎬ既强调两个专业各自的基础知识ꎬ也强调基于应用情景和综合训练来促进两个知识体系融合ꎮ这些举措更加凸显了学科之间融合发展的内在机制ꎬ是传统自主选择的双学位㊁第二学位模式中无法体现的ꎮ三是在招生对象方面ꎬ新双学位培养模式主要由学校层面进行统筹ꎬ面向新生进行招生选拔ꎬ通常采取 申请 审核 的选拔方式择优录取ꎮ在筛选标准上ꎬ各高校的新双学位培养模式对前序教育阶段的成绩均有了一定的要求ꎬ大部分学校增加了面试环节ꎬ并注重对学生知识结构㊁表达能力㊁抗压能力㊁反应能力㊁逻辑思维㊁创新思维㊁个人志趣等方面综合素质和学术潜力的考察ꎮ四是在培养目标方面ꎬ各高校在新双学位培养模式的培养目标制定上ꎬ主要涉及通过两个专业的交叉学习和实践ꎬ培养同时掌握多门学科基础理论㊁专业知识㊁技能与素养的复合型人才ꎮ新双学位培养模式95表1㊀双学位人才培养项目示例院校双学位人才培养项目上海交通大学金融学+计算机科学与技术ꎻ法学+经济学南京大学计算机+金融学ꎻ德语+法学山东大学英语+国际经济与贸易ꎻ行政管理+电子科学与技术首都师范大学世界史+外语ꎻ历史学+地理科学ꎻ地理科学+小学教育中国人民大学应用经济+数据科学ꎻ工商管理+法学ꎻ国学+古典学西南政法大学法学+审计学ꎻ法学+国际经济与贸易ꎻ法学+行政管理东南大学英语+信息工程ꎻ会计学+人工智能ꎻ能源与动力工程+经济学华东师范大学政治学与行政学+新闻学ꎻ教育技术学+通信工程复旦大学法学+经济学ꎻ公共事业管理+预防医学对外经贸大学国际经济与贸易+法学ꎻ金融学+英语ꎻ金融学+政治学与行政学学制一般为4年ꎬ学生在此期间不可参与辅修双学位培养ꎬ且必须同时满足两个专业的毕业条件才可获得双学位ꎮ通过分析当前我国部分高校新双学位培养模式可以发现ꎬ 优势 与 交叉 是该培养模式的两个关键词ꎬ涵盖在项目顶层设计㊁课程体系设计㊁教师团队组建和人才培养目标等多个方面ꎮ新文科背景下的联合学位培养模式在传统国内外联合培养的基础上ꎬ新增加了国内各高校间的联合培养模式(举例见表2)ꎬ部分学校以 联合培养项目 联合培养实验班 等名称命名ꎬ本文中以 新联合培养模式 代指ꎮ需要说明的是ꎬ我国国务院学位委员会于2019年印发的«学士学位授权与授予管理办法»中所指的学位联合培养与美国高校存在一定差异ꎬ并非指校内的联合培养(例如密歇根大学由文理学院和其他学院合作提供联合学位项目)ꎬ亦非学生联合两个领域但取得一个学位(如麻省理工学院的联合学位培养模式)ꎬ而是更类似于欧洲较为普遍的高等学校之间授予联合学士学位ꎮ与传统双学位培养模式相比ꎬ新联合学位培养模式中两所高校的学科优势结合特征更加明显ꎮ例如ꎬ北京外国语大学与中国政法大学的联合学士学位项目以外语加法学为特色ꎬ与中国人民大学的联合学士学位项目则是以外语加新闻传播学为特色ꎮ表2㊀院校联合学士学位项目示例院校1院校2联合学士学位项目中国政法大学北京外国语大学法学+英语西南财经大学电子科技大学金融学+计算机科学与技术西安外国语大学西北政法大学德语+法学西南政法大学四川外国语大学法学+法语中国人民大学北京外国语大学国际新闻与传播+西班牙语北京语言大学中国石油大学(北京)阿拉伯语+石油工程北京理工大学北京外国语大学信息管理与信息系统+英语本文对全国范围内二十余所合作设置联合学士学位的高校的项目方案文本进行可视化分析ꎬ得到联合学士学位培养模式矩形式结构图(图1)ꎬ发现结构图在 合作 优势 创新 能力 以及满足国家战06㊀教育科学版㊀2024 1略㊁对接社会需求等方面权重较大ꎬ由此可以看出ꎬ当前我国高校试行联合学位培养模式的出发点在于优势学科的结合和适应社会经济发展的需求ꎮ图1 联合学士学位培养方案文本矩形式结构图高校联合学位培养模式在实施推进上ꎬ由于该模式涉及不同地区间的两校合作ꎬ通常需要两校共同牵头开展项目论证㊁签署联合学士学位项目合作协议㊁制定项目实施管理办法㊁拟定专业培养方案和项目实施方案ꎬ并向上级学位委员会正式提出立项申请ꎬ获批后协同两校多个部门㊁教学院部共同推进ꎮ在招生方式方面ꎬ本科阶段的联合学位培养ꎬ部分高校采取通过高考在两校分别招生的形式ꎬ例如两校各招收15人ꎬ组成共30人的联合培养班级ꎻ也有部分高校采取面向已进校新生进行二次招生选拔的形式ꎮ在培养目标上ꎬ各高校均提及要 立足新时代党和国家对人才培养的新要求ꎬ共同培养厚基础㊁宽口径㊁高素质㊁强能力㊁国际化的复合型人才 ꎮ在师资团队和培养体系上ꎬ新联合学位培养模式一般由两校教师共同组成师资团队合作教学ꎬ既传授两门学科各自的基础知识ꎬ也注重知识体系的有机结合ꎮ按照培养方案中的规定ꎬ通常学制为4年ꎬ不同学年分别在对应学校学习ꎮ毕业条件包括需要完成项目已确定的两个专业方向的课程学习和实践ꎬ并达到两校学位授予标准等ꎮ毕业后授予两校共同颁发的联合学士学位ꎬ不再单独发放两校的学位证书ꎮ联合学位培养模式的诞生ꎬ推动了国内不同高校充分发挥各自优势ꎬ加强合作与联系ꎬ促进了优质教育资源共享ꎬ推进了跨校联合人才培养质量的提升ꎮ(二)微专业培养模式在新文科建设理念的指引下ꎬ各高校整合挖掘校内优质资源ꎬ精准对接学生需求ꎬ围绕某一学科专业主题领域㊁研究方向或核心素养ꎬ开设了一批序列化课程体系和实践教学活动ꎬ从而满足学生在主修专业之外的多元化㊁个性化成长需要ꎬ学生毕业后获得非学历证书ꎬ这一培养过程称为微专业培养模式(举例见表3)ꎮ微专业的设立ꎬ一方面旨在加快学科和专业交叉融合建设ꎬ立足经济社会发展对人才的需求ꎬ努力构建具有特色的人才培养模式ꎻ另一方面也是为满足学生个性化发展需求ꎬ提升学生某专业方面的能力素养ꎬ以期提高学生知识结构的复合性和跨学科专业的学习研究能力ꎬ加强学生在未来就业中的核心竞争力ꎮ因此ꎬ微专业建设可被视作高校基于自身优势学科ꎬ构建跨学科专业复合型人才培养模式的积极探索ꎮ微专业虽仅有数年建设历程ꎬ但以其课程精㊁学时短㊁见效快的优势获得各地高校积极推广ꎮ通过对全国28所高校所设立的108个微专业名称进行词频分析ꎬ发现: 管理 教育 商务 文化 电子 翻译 等高频词反映出我国新文科微专业建设的主要发展方向ꎬ高频词 国际 反映出我国新文科微专业建设注重培养具有国际视野的复合型人才(表4)ꎮ在培养目标方面ꎬ微专业以跨学科㊁交叉学科人才培养为目标ꎬ服务于特定专业能力培养与职业能力发展ꎻ在培养对象方面ꎬ大多数高校主要面向校内本科生开设微专业ꎬ也有部分高校开设同时面向本科生16 新文科背景下复合型人才培养实践模式研究表3㊀院校微专业开设示例院校微专业山东大学创新转化管理㊁知识产权管理㊁国际组织与跨文化交流㊁国际中文教育深圳大学国际新闻与外事英语㊁社会工作㊁人才服务㊁智能会计㊁商业分析与管理决策江苏大学新结构经济学㊁创业管理㊁新国学㊁现代农业农村法学㊁家庭教育学南京大学信息管理与数据管理㊁哲学与社会㊁新媒体内容与运营㊁企业调研与经济分析南开大学信息素养与信息资源检索㊁科学素养与培育㊁科技论文写作及发表山东师范大学中文能力与人文素养㊁创新转化管理㊁国际组织与跨文化交流㊁国际中文教育上海师范大学汉语国际教育㊁法学㊁薪税管理㊁家庭教育黑龙江大学商务英语㊁教师知识能力与素养㊁国际组织与全球治理南京财经大学大数据实战㊁金融科技㊁国际组织与跨文化交流㊁数字人文表4㊀28所高校108个微专业方向高频词统计序号关键词词频加权百分比/%1国际226.232管理205.763教育113.434商务113.435文化82.496电子72.187翻译61.87和研究生的微专业ꎬ个别具备条件的高校开设面向全国招生的微专业ꎻ课程设置方面ꎬ微专业的课程体系通常由5~10门核心课程组成ꎬ课程内容大多采取围绕某一学术领域或研究方向建立核心知识结构的形式ꎬ兼具基础性㊁科学性㊁融合性和前沿性ꎻ在师资队伍上ꎬ微专业由各学科相对权威的专业教师团队ꎬ采用线上㊁线下或以两者相结合的方式开展联合授课ꎬ学生根据教学安排在线自主学习ꎬ课程教学团队定期开设线下辅导ꎻ在学制设置上ꎬ微专业通常以1~2个学年为培养周期ꎬ学习者完成核心课程学习ꎬ考核合格即可获得相应学分以及微专业认证合格证书ꎮ此外ꎬ各高校的微专业建设还建立了微专业动态评估系统ꎬ包括对学习者的评估ꎬ对微专业本身在培养目标达成度㊁人才培养有效性等方面的综合评估ꎮ学习者通过完成系统的微专业学习ꎬ跨学科知识储备㊁综合素养和实践能力有效提升ꎬ跨专业学习需求得以满足的同时ꎬ能够达到某领域基本就业要求ꎮ(三)基于文科实验室的培养模式«教育部社会科学司2020年工作要点»中明确提出启动高校文科实验室建设ꎬ促进研究方法和学科交叉融合等要求ꎮ这反映出文科实验室已成为新文科人才培养的重要载体ꎮ新文科建设背景下的文科实验室(部分高校以 研究中心 实验教学中心 命名)是指通过高性能硬件与新兴技术(如AI㊁大数据㊁云计算㊁区块链等)组成的ꎬ为相关学科的学生和研究者提供基于学科属性和特点的数据分析㊁模型训练和网络化协作的综合性㊁跨学科㊁平台化的实践场域ꎮ因此ꎬ本文所指文科实验室并不是指传统文科专业利用计算机技术进行本专业资料存储㊁演示的简单的教学㊁工作机房ꎬ而是新文科建设的背景下ꎬ以符合国家重大战略需求㊁复杂的㊁重大的㊁实践性的社会科学问题为主要实验对象ꎬ紧密围绕学科前沿和地域26㊀教育科学版㊀2024 1新文科背景下复合型人才培养实践模式研究特色ꎬ依托自身优势学科ꎬ建立数字模型而形成的新型文科实验室ꎮ新文科实验室立足学科间的深度融合ꎬ旨在运用新兴数字技术培养具有创新思维和实践能力的高水平复合型人才ꎮ随着人类科学技术的进步ꎬ当代社会科学已经广泛使用数字模型进行专业研究ꎬ对于哲学㊁经济学㊁社会学㊁心理学㊁考古学㊁语言学等学科的学生和研究者而言ꎬ建立一个强有力的文科实验室用于编制㊁演练㊁学习这些本专业的数字模型来完成学业和研究变得十分有必要ꎮ此外ꎬ在新文科建设的背景下ꎬ应用型文科专业人才的培养对于科学实验验证的需求也越来越大ꎬ迫切需要高校建立相应的文科实验室作为支撑ꎮ因此ꎬ相对于传统文科实验室而言ꎬ新文科实验室也是学科交叉的孵化载体㊁人文社科前沿问题的研究站ꎬ它不仅是学科理论与学科实践之间的桥梁ꎬ还面对现代化㊁信息化㊁网络技术的发展ꎬ承担着复合型文科人才培养摇篮的作用ꎬ亦是让受教育者能够从验证知识型人才向智慧型和综合型人才转变的基地ꎮ近年ꎬ随着新文科建设的有序推进ꎬ各高校的文科实验室逐渐开始融入信息革命技术成果和学科交叉融合理念ꎬ在培养复合型人才方面做出了诸多有益尝试ꎮ在培养目标方面ꎬ各高校新文科实验室普遍注重创新顶层设计ꎬ重构运行模式ꎬ以高效培养具有创新能力和服务经济社会发展能力的人才为根本目标ꎬ培养面向基础理论创新㊁服务国家重大发展需求和国际交流等方面的研究型人才ꎻ在人才培养的抓手上ꎬ以复杂的㊁重大的㊁实践性的社会科学问题为主要实验对象ꎬ紧密围绕国家重大战略需求㊁学科前沿和地域特色ꎬ依托自身优势学科ꎬ找准定位ꎬ凝练方向ꎬ形成核心竞争力ꎮ以教育部于2021年12月发布的首批哲学社会科学9个试点实验室和21个培育实验室名单为分析对象ꎬ运用NVivo质性分析软件对试点实验室和培育实验室名录进行可视化分析(表5)ꎬ可发现 数据 智能 国家 治理 等关键词权重较大ꎬ由此可以看出ꎬ当前教育部所试点和培育的哲学社会科学实验室是依托大数据和人工智能等手段技术ꎬ在国家治理㊁政策完善㊁行为分析等方面开展相应研究ꎬ同时培养能够解决社会复杂问题的复合型人才的研究㊁教育一体化机构ꎮ就人才培养方式而言ꎬ 大数据 人工智能 模拟 观察 实验 等技术方法的广泛运用是新文科建设背景下的文科实验室与传统文科实验室相区别的重要特征之一ꎮ同时ꎬ各高校注重完善与之相匹配的硬件设施与特色教学模式ꎬ充分整合既有的计算机资源㊁网络资源与教育技术资源ꎬ以硬件基础设施为动力支撑ꎬ通过智能技术㊁虚拟仿真技术等实现教学过程的智能化ꎬ形成包括计算机软件模拟与商业环境模拟等在内的信息化模拟环境教学ꎮ[7]例如ꎬ中国人民大学建立档案文献化学保护实验室㊁公共决策实验室ꎬ西安交通大学建立社会经济调查与政策模拟实验室㊁行为观察与情绪研究实验室ꎬ华东师范大学建立教育经济实验室ꎬ暨南大学联合淘宝教育建设立足于商业消费数据的文本实验室ꎬ西北农林科技大学建设智慧型模拟法庭实验室ꎬ浙江传媒学院建设全国首家网络文学文科实验室ꎬ等等ꎮ表5 教育部首批哲学社会科学试点实验室和培育实验室主题分析序号关键词词频加权百分比/%1数据87.142国家54.463智能54.464治理54.465管理43.576行为43.577数字43.5736(四)基于书院制的培养模式书院制育人模式是近20年来国内高校在推进人才培养改革方面的实践探索ꎬ是指各高校在借鉴中国古代传统书院以及英美大学住宿书院的办学精神与组织架构的基础上ꎬ构建的师生共处的学习与生活共同体ꎬ最早可追溯到2005年复旦大学的书院制改革ꎮ书院制改革也是 四新 建设过程中复合型人才培养模式改革的举措之一ꎮ在当前新文科建设的背景下ꎬ诸多高校以此为一个新的契机ꎬ在继续探索中国特色现代大学书院制度的同时ꎬ将新文科建设中的前沿导向和需求导向的精神与内涵注入新阶段的书院制改革的实践中ꎮ例如ꎬ2018年北京理工大学整合人文与社会科学学院㊁法学院㊁外国语学院成立明德书院ꎬ希冀打造精品文科ꎻ2020年4月ꎬ清华大学以原人文学院的历史系㊁哲学系㊁中国语言文学系为基础成立日新书院ꎬ培养通专融合的基础文科专业类人才ꎻ2020年南开大学在原第一智慧书院的基础上扩大改革ꎬ成立了融通文㊁理㊁工科的图灵书院㊁妙悟书院和穆旦书院ꎻ2023年4月ꎬ重庆大学在博雅学院办学十周年基础上升级成立 博雅书院 ꎮ与此同时ꎬ部分高校围绕经济社会发展需求灵活组建相应的学科群ꎬ根据自身服务面向㊁整体优势以及培养特色ꎬ同时借鉴既有的书院制实践经验ꎬ创造性地设立新文科建设背景下的现代书院(部分高校以 新文科书院 智慧书院 命名)ꎬ以期培养全面发展且行业急需的复合型文科人才ꎬ例如四川外国语大学于2021年11月成立的歌乐书院为重庆首个新文科书院ꎮ新文科书院育人功能定位包括全面发展的第二课堂㊁文化育人的生活园区㊁学生自管的教育平台和师生共享的公共空间ꎬ主要承担了学生品德教育与行为养成㊁文化素质教育㊁心理健康教育㊁课外实践等方面的教育任务ꎬ例如复旦大学建立学生自我管理机制的书院体系㊁北京航空航天大学以书院制推进 第三课堂 模式㊁华东师范大学确立以师范生为主体的中西结合书院制等ꎮ同时ꎬ部分高校书院定位于新生通识教育和新生转型适应性教育ꎬ为新生系好 第一粒扣子 ꎬ进一步帮助新生在学习上㊁生活上㊁心理上㊁文化上更好更快地适应大学校园ꎬ例如南京大学行知书院ꎮ行知书院包含经济管理试验班与社会科学试验班两个大类ꎬ经一年培养后ꎬ同学们将进入法学院㊁商学院㊁政府管理学院㊁国际关系学院㊁信息管理学院㊁社会学院六个院系开展专业学习ꎮ在培养目标方面ꎬ新文科书院致力于培养具备深厚家国情怀㊁一流专业水准的新时代宽口径㊁复合型人才ꎮ一方面ꎬ新文科书院紧密围绕立德树人根本任务ꎬ引导学生树立正确的世界观㊁人生观㊁价值观ꎬ精心培育德才兼备㊁以德为先㊁以文化人㊁能够担当民族复兴大任的栋梁之材ꎮ另一方面ꎬ新文科书院力求增强学生在大学认知㊁专业认知和自我认知方面的能力和水平ꎬ助力学生成长为既符合当前时代需求ꎬ又能够引领未来变革ꎬ既聚焦我国社会经济发展ꎬ又具备世界眼光ꎬ既有精深专长ꎬ又全面发展的复合型人才ꎮ在育人方式方面ꎬ各高校打破学科和专业的边界ꎬ营造文理渗透㊁专业互补㊁个性拓展的全方位育人环境ꎬ努力把书院建设成为开放的文化场㊁活跃的思想场㊁和谐的生态场ꎮ具体操作层面ꎬ各高校基于新文科书院制的复合型人才培养体系打破传统学科专业壁垒和学院界限ꎬ每年面向全校或部分学院择优招收一定数量的学生ꎬ将不同专业㊁不同背景的学生聚合在一起ꎬ组成若干不同类型的实验班ꎮ综合采用导师制和导学制ꎬ积极倡导师生共处探究ꎬ着力构建师生成长与创新共同体ꎬ部分高校还引入了校内㊁校外的双导师制ꎮ具体育人活动中ꎬ立足于文化涵育㊁通识培养㊁思想引领㊁学涯指导ꎬ凭借多学科的宽厚基础ꎬ采取授课㊁讲座㊁实践㊁实训和主题活动等方式ꎬ将理论指导与学科锻炼相结合ꎬ把通识教育和专业教育有机融合ꎬ同时也通过不同学科之间的交流活动ꎬ满足学生个性化发展需求ꎮ二、新文科背景下复合型人才培养实践经验与发展方向(一)新文科背景下复合型人才培养模式经验总结各高校在复合型人才培养方面积极探索和尝试ꎬ不仅是为了推进本科教育教学改革㊁探索构建新型跨学科专业组织模式ꎬ更是为了加快培养能够适应新形势下经济社会发展的ꎬ服务社会和国家发展的高46㊀教育科学版㊀2024 1。

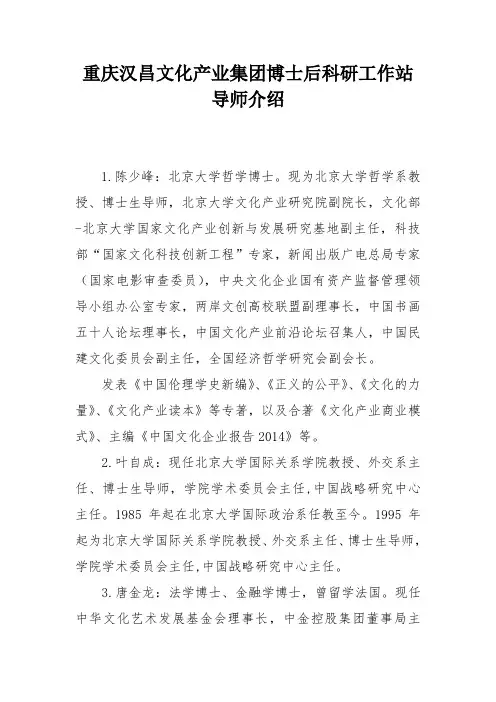

重庆汉昌文化产业集团博士后科研工作站导师介绍1.陈少峰:北京大学哲学博士。

现为北京大学哲学系教授、博士生导师,北京大学文化产业研究院副院长,文化部-北京大学国家文化产业创新与发展研究基地副主任,科技部“国家文化科技创新工程”专家,新闻出版广电总局专家(国家电影审查委员),中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室专家,两岸文创高校联盟副理事长,中国书画五十人论坛理事长,中国文化产业前沿论坛召集人,中国民建文化委员会副主任,全国经济哲学研究会副会长。

发表《中国伦理学史新编》、《正义的公平》、《文化的力量》、《文化产业读本》等专著,以及合著《文化产业商业模式》、主编《中国文化企业报告2014》等。

2.叶自成:现任北京大学国际关系学院教授、外交系主任、博士生导师,学院学术委员会主任,中国战略研究中心主任。

1985年起在北京大学国际政治系任教至今。

1995年起为北京大学国际关系学院教授、外交系主任、博士生导师,学院学术委员会主任,中国战略研究中心主任。

3.唐金龙:法学博士、金融学博士,曾留学法国。

现任中华文化艺术发展基金会理事长,中金控股集团董事局主席,重庆汉昌文化产业集团董事长,中银律师事务所首席合伙人;唐博士具有丰富的企业管理经验、广泛的人脉资源和强大的资本运作能力,是典型的专家型儒商。

唐博士具有法学和金融学双博士学历,具有深厚的专业造诣;唐博士的著述颇丰,出版了金融、证券、仲裁、诉讼、社会方面的著作十余部,发表文章百余万字;唐博士精通英语(有英文著作)、法语,懂日语。

唐博士主要社会兼职有:世界和平发展组织联合主席、国家开发银行贷款委员会独立委员、中国证监会第六届股票发行审核委员会专职委员、中国城镇发展研究中心首席经济学家、中国能源学会副会长、英国皇家特许仲裁员协会仲裁员、中国新三板服务商协会会长、中国人民大学法学院特聘教授、中南大学客座教授、航天时代电子技术股份有限公司独立董事、南方风机股份有限公司独立董事、大连冶金轴承股份有限公司独立董事、湖南洞庭水殖股份有限公司独立董事。

人文社科简报西南大学社会科学处 社科联 2016年5月20日本 期 要目[项目园地] ※ 杨庆媛教授领衔团队获得研究阐释党的十八届五中全会精神国家社科基金重大项目立项资助....1 ※ 学校荣获1项欧盟“伊拉斯谟+”重大课题 (2)※ 我校2项国家社科基金教育学一般课题顺利开题 (3)※ “高校意识形态队伍建设研究”课题组举行开题研讨会 (4)[成果获奖]※ 学校10项成果荣获第七届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)........................................5 第 1 期 总第 46 期 2016[平台建设]※学校聘任13位人文社会科学重点研究基地主任 (6)※西南大学公共文化研究中心召开建设工作座谈会 (8)※国家体育总局授牌学校与市体育局共建重点实验室 (9)※缙云论坛举办学校智库建设专家研讨会 (10)[社会服务]·※我校《义务教育第三方评估报告》获国务院副总理刘延东批示 (10)[信息快递]※“全国自然哲学与生态文明学术研讨会”在我校召开 (11)※潘洵教授的国家社科基金中华学术外译项目成果在日本著名出版机构岩波书店出版发行 (11)※教育政策研究所与新加坡国立大学东亚研究所合作成果在《中国社会科学》发表 (12)※田阡教授参编大型系列图书《中国节庆文化丛书》多语种海外出版 (12)※卢华语教授主编的《中华大典•工业典•纺织与服装工业分典》已由上海古籍出版社出版 (12)杨庆媛教授领衔团队获得研究阐释党的十八届五中全会精神国家社科基金重大项目立项资助2016年3月,经专家评审、社会公示并报全国哲学社会科学规划领导小组批准,研究阐释党的十八届五中全会精神国家社科基金重大项目立项名单公布,全国共立项资助38个项目。

我校地理科学学院杨庆媛教授作为首席专家领衔申报的“实行耕地轮作休耕制度研究”获准立项资助(项目批准号:15ZDC032),这也是本批项目申报中重庆市获得的唯一一项重大项目。

北方七省(区、市)教育财会第三次高端论坛召开2019年5月22—23日,北方七省(区、市)教育财会第三次高端论坛在北国江城吉林市召开,会议由吉林省教育会计学会主办、吉林农业科技学院协办。

来自北京、山西、内蒙古、河北、辽宁、黑龙江、吉林七省(区、市)教育会计学会的216位代表参会。

吉林农业科技学院张立峰校长、吉林省教育厅财务处刘青川处长、吉林省教育会计学会栾立明会长出席会议并致辞。

中国教育会计学会学会副会长、吉林大学总会计师杜莉,北京师范大学财经处易慧霞处长,内蒙古财经大学财务处李宏旺处长,太原理工大学经管院赵丽萍教授,东北师范大学财务处李业鸿处长全方位介绍和解读了管理会计、绩效管理的理论与政策,以及在高校财务管理中的应用现状和存在的问题,并结合具体案例提出了解决方案。

参会代表围绕高校财务、绩效管理等内容,结合实际情况进行了分组讨论。

吉林省教育会计学会李明勋副会长做总结发言。

会议旨在探讨解决教育财务面临的各种难题与挑战,提高教育资金支出绩效水平。

北方八省(区、市)教育会计学会第十四次联席会议召开2019年5月25日,北方八省(区、市)教育会计学会第十四次联席会议在延吉召开,会议由吉林省教育会计学会主办、延边大学协办。

40余位代表参加会议。

会议由吉林省教育会计学会副会长周艳秋主持。

会议传达学习了中国教育会计学会2019年工作计划。

延边大学计财处处长崔龙杰从财经政策沿革、财务信息平台建设、共享平台内核构造、大数据实时分析等方面介绍了学校财务管理工作经验。

与会代表就各自学会一年来在财务人员培训、科研课题研究、学会自身建设、组织会员活动等方面取得的成绩及存在的问题进行了交流。

在大数据时代的财务管理工作中,要注重部门间的信息协同、完善内控体系建设、提升数据资源共享和加工能力,做好政府会计制度落实情况的调研工作,及时就疑难问题开展专题培训。

会议的召开,将有效地促进学术交流、提高专业素质和业务能力,进一步提升北方八省(区、市)教育会计学会工作质量,推动区域经济发展。

美国新泽西州课后服务活动质量标准探析与启示杨琴周夕盟邓磊摘要标准是课后服务规范化发展的关键要素。

为进一步提升课后服务质量,2022年美国新泽西州对该州2018年课后服务质量标准(第三版)予以修订。

新标准中课后服务活动整体呈现如下特征:强调活动标准制定的系统性与可操作性,重视学生21世纪技能的培养,注重实用性与多元文化,关注学生个性与全面发展,以及兼顾多样性与灵活性。

美国新泽西州课后服务项目与活动质量标准通过制定课后服务活动统一的规范和要求,为该州课后服务质量发展与评估提供了基础和指南。

其发展对我国本土标准的制定和落实具有如下启示:建立国家层面的课后服务活动质量标准框架,各省市地区因地制宜细化具体课后服务活动质量标准,引导课后服务活动高质量发展;课后服务活动质量标准制定应关注学生核心素养发展,并以学生为中心,面向全体。

关键词美国课后服务活动质量标准新泽西州作者简介杨琴,教育学博士,西南大学教师教育学院讲师(重庆 400715);周夕盟,西南大学教师教育学院(重庆 400715);邓磊,教育学博士,西南大学教师教育学院教授,博士生导师(重庆 400715)。

中图分类号G4 文献标识码A 文章编号1009-5896(2023)04-0070-11近年来,随着“双减”政策的逐步落地,我国课后服务零散化及落实不到位问题成为影响人民教育满意度的关键问题之一。

①2017年3月,为帮助家长解决“三点半”接送孩子的困难,教育部出台了《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》,开展中小学课后服务,以提升人民教育满意度。

②2021年6月,教育部发布了《关于推广部分地方①付卫东, 郭三伟. “双减”格局下的中小学课后服务: 主要形势与重点任务[J]. 河北师范大学学报(教育科学版), 2022,24(1): 68-76.②教育部. 教育部办公厅做好中小学生课后服务工作的指导意见[EB/OL]. (2017-03-02)[2023-01-04]. .cn/srcsite/A06/s3325/201703/t20170304_298203.html.美国新泽西州课后服务活动质量标准探析与启示义务教育课后服务有关创新举措和典型经验的通知》,要求丰富课后服务内容,提高课后服务质量。

学习贯彻十九大精神笔谈学校手脚。

如在绩效工资制度后,学校和教师参与企业的培训等获得的收入并不能够转化为参与机构或人员的奖励;再比如,相关纪检与审计部门对于引校入企、引企入校中国有资产的界定和使用、收益的分配或者没有明确,难以操作,或者过于僵硬,使得学校、院系和教师缩手缩脚。

职业院校同企业合作培养人才,就会产生相应的费用,企业的付出如果得不到有效的补偿,企业就难以持续地投入。

职业院校的人才培养过程不同于普通学校的人才培养过程,如果在预算和拨款制度中没有对职业教育人才培养的特殊性给予特别的考虑,也会妨碍这些职业院校人才培养活动的开展和教育功能的发挥。

(作者郭建如,北京大学教育学院教育管理与政策系/教育经济研究所,教授,博士生导师;中国教育财政科学研究所客座研究员)责任编辑:于 洁一流学科建设需要一流的学科文化引领崔延强习近平总书记在党的十九大报告中明确提出,要“加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展”。

这句话为我国高等教育发展指明了方向,也一语道破了当前我国大学发展和学科建设中存在的突出问题。

学科是知识的分类与规训制度,同时也是知识的生产与传播组织,其承载了大学教学、科研、社会服务等重要功能。

一流大学离不开一流学科,而一流学科必然具备一流的学科文化。

文化是学科演进过程中凝结成的稳定的存在方式,也是学科运行的规范与价值体系,学科文化是学科建设顶层设计的灵魂,影响学科制度构建和运行。

从文化的角度进行探讨,可以洞察一流学科建设的内在逻辑。

发挥与优化学科文化,是提升学科内涵、强化学科职能的必由路径,也是促进高等教育内涵式发展的重要手段。

一流学科的文化特质文化是某种既定或自在的行为规范体系,其内在体现为自觉的精神和价值观念体系,外在表达为某种生存方式。

在高等教育范畴内,学科在长期的运行和演进过程中,也会基于其自身知识、学术特点形成某种规范体系和生存方式,并具体表现为学科特有的语言、理念、价值标准、思维方式、伦理规范和学术精神。

西南大学崔延强教授教授简介

崔延强,男,汉族,山东青岛人。

博士,教授,博士生导师,现任西南大学副校长。

1.工作经历

1989年-1991年在山东大学工作。

1994年开始在西南师范大学工作,历任政法学院副院长、研究生部主任、校长助理。

2005年任西南大学校长助理兼研究生部主任。

2011年4月任西南大学党委常委、副校长。

2.研究方向及科研成果

主要致力于马克思主义原理、西方哲学、高等教育等领域的研究,著有《正义与逻各斯》《新时代马克思主义哲学专题研究》《中外大学生诚信教育比较研究》等,译有《亚里士多德全集》第五卷和第九卷、《研究设计与写作指导》《政治学·诗学·修辞学》《中世纪的欧洲大学》等,先后在《哲学研究》《自然辩证法研究》《人民日报》《光明日报》等权威核心期刊和报纸发表论文30多篇,主持省部级上以课题多项。

3.获奖情况

《亚里士多德全集》汉译10卷本获第二届中国高校人文社会科学研究优秀成果一等奖。

4.社会兼职

全国教育专业学位教学指导委员会委员、全国哲学专业教学指导委员会委员、重庆市哲学学会副会长。