产后缺乳中医治疗

- 格式:docx

- 大小:15.75 KB

- 文档页数:1

产后缺乳中医保健研究进展1. 引言1.1 产后缺乳的定义和危害产后缺乳是指产后妇女乳汁产量不足或完全无法哺乳的现象,严重影响了新生儿的生长发育和健康。

产后缺乳不仅影响了母婴间的情感交流,还可能导致宝宝营养不良、体弱多病。

在现代社会,由于生活节奏加快、压力增大等因素的影响,产后缺乳的情况逐渐增多,给母婴健康带来了严重的挑战。

产后缺乳对宝宝的健康有着明显的危害。

乳汁中含有丰富的蛋白质、脂肪、糖类和多种维生素等营养成分,对宝宝的生长发育至关重要。

如果宝宝长期缺乳,容易导致体重下降、营养不良,甚至影响智力发育。

而对于产妇来说,产后缺乳也可能引发乳腺炎、情绪不稳等问题,对身体和心理健康都会造成影响。

产后缺乳是一种值得重视的问题,需要寻找有效的方法来解决。

中医保健在产后缺乳中发挥着重要作用,通过中医调理可以帮助产妇恢复产后身体机能,增加乳汁分泌,保障宝宝的营养需求。

在研究和实践中不断总结中医保健方法在产后缺乳中的应用效果,为产后缺乳的防治提供更多有益的经验。

【以上内容共计286字】1.2 中医保健在产后缺乳中的作用产后缺乳是指产后妇女乳汁不足或无法满足宝宝需求的情况,会影响宝宝的营养摄入和生长发育,甚至影响母婴关系。

中医保健在产后缺乳中发挥着重要作用。

中医强调整体观念,认为人体是一个整体,产后缺乳不仅仅是乳腺问题,还涉及到脏腑功能平衡、气血调畅等方面。

中医保健在产后缺乳中的作用包括调理气血、调养脾胃、激活乳腺等。

通过中医的药物、食疗、按摩等方法,可以调理产后妇女的身体,促进乳汁分泌,改善乳汁质量,从而达到满足宝宝需求的目的。

中医认为,产后妇女需要养血补气、健脾和胃,使乳汁得以顺利分泌。

中医保健在产后缺乳中的作用不仅在于调理身体,还在于调整情绪。

产后妇女常会出现焦虑、压力大等情绪问题,中医保健通过药物、穴位按摩等方法可以帮助产后妇女舒缓情绪,促进乳汁分泌。

中医保健在产后缺乳中扮演着重要角色,能够帮助产后妇女调理身体、调整情绪,保障母乳喂养顺利进行。

产后缺乳的穴位调理法

产后缺乳是指新妈妈在生育后出现乳汁分泌不足或者完全缺乏的现象,这种情况严重

影响了宝宝的健康,如果不能及时得到治疗,还可能产生其他相关的健康问题。

按摩和针

灸是非常有效的治疗方法之一,能够调整身体的平衡、促进血液循环、刺激神经末梢和促

进新陈代谢。

本文将为大家介绍一些产后缺乳可以采用的穴位调理法。

穴位推拿法:

1、原点穴:位于乳房下方的中心位置,即脐下三指宽,您可以用一只手在该点位周

围轻轻按摩静脉和淋巴回流。

2、涌泉穴:位于足底前部的中央,当您用力按摩时能感觉到一定的酸痛感。

每次按

摩可持续10-15分钟,帮助调节内分泌平衡,促进产后缺乳的恢复。

3、三阴交:位于小腿内侧与踝骨上端之间,这个穴位推拿能够调节肝脾胃的功能,

通过增加血液流量来帮助乳腺恢复。

4、天突穴:位于胸骨正上方,该穴位是乳汁分泌所需的气血集中的地方,刺激这个

穴位将有助于产后乳汁分泌的恢复。

1、按揉回缩穴:将针头插入乳头上,当您感到酸痛时,可以轻轻按摩,每次按揉

10-15分钟。

2、相合穴:位于手臂内侧的位置,刺激这个穴位可以调节内分泌平衡,增加乳汁的

分泌。

3、听会穴:位于耳后的地方,在这个穴位进行中医针灸,可以通过调节脾胃功能,

促进乳腺的恢复。

总之,产后缺乳需要及时的治疗和调理,穴位推拿和针灸是非常有效的治疗方法之一,能够在不影响婴儿喂养情况下促进乳汁的分泌,缓解因产后缺乳导致的压力,帮助新妈妈

尽快恢复健康。

产后缺乳中医护理方案产后缺乳是指婴儿出生后母乳分泌不足以满足婴儿需求的情况。

中医护理方案主要包括调节食欲、调理气血、激活脏腑、提高产后体质等方面。

以下是一套中医护理方案,具体内容如下:一、中医诊断和分析根据患者的主诉、病史和望闻问切等检查,征询患者和家属的意见,了解产后缺乳的原因,如产妇食欲不振、体力透支、气血不足等因素造成。

二、中医治疗原则1.调养脾胃:产后脾胃功能较弱,容易影响消化吸收,进而影响乳汁分泌。

应通过中药调理,促进脾胃功能恢复,改善消化吸收能力。

2.活血化瘀:产后身体循环系统容易出现血瘀症状,影响乳汁的正常分泌。

适当的活血化瘀中药治疗可以调理产后体质,促进乳汁分泌。

3.补充气血:产后气血不足会影响产后的身体恢复和乳汁分泌。

应通过中药补气补血,提高产后的身体免疫功能。

1.饮食调理:产妇应饮食清淡易消化的食物,如糯米红枣粥、山药莲子糖水等。

避免辛辣刺激性食物,同时要保持良好的饮食习惯,定时进食,避免暴饮暴食。

2.足浴温灸:采用足浴温灸的方式刺激腹部,促进气血流通,激活脏腑功能。

可以选取适当的中药材和穴位,进行足浴或温灸治疗。

3.推背通络:通过推背通络的方式促进气血循环,刺激经络,增加产后产妇的乳腺血液供应。

可以采用中医的推拿按摩技术,进行专业的推背通络护理。

4.中药调理:根据患者的具体情况,选用一些具有补气血、健脾胃等功效的中药,制成中药汤剂,以温热方式服用,促进产妇的身体恢复和乳汁分泌。

四、中医护理效果评价产后缺乳是个复杂的问题,中医护理需要一定的时间和固定的方案才能得到改善。

联合营养和饮食调理相结合,通经活络的温灸推背,以及定期的中药调理等方法,能有效地改善产后缺乳的状况。

催乳指标是婴儿的生长发育情况和产妇自身感受,通过医护人员的监测,产妇缺乳情况改善和乳汁分泌恢复即为治疗有效。

综上所述,中医护理方案包括饮食调理、足浴温灸、推背通络、中药调理和心理疏导等多方面的综合治疗措施,能够有效地改善产后缺乳问题,并提高产妇的身体恢复和乳汁分泌情况。

中医适宜技术对产后缺乳的预防效果产后缺乳是指母亲在产后乳汁分泌不足的情况,导致婴儿无法得到足够的营养,甚至影响婴儿的生长发育。

在中医理论中,产后缺乳主要与气血不足,肾气不固,肝郁气滞等因素有关。

中医适宜技术在预防产后缺乳方面具有独特的优势和效果。

本文将介绍中医适宜技术对产后缺乳的预防效果,以及具体的操作方法和注意事项。

一、中医适宜技术的概念和特点中医适宜技术是指中医药理论和中医临床实践经验结合,以适宜的方法和手段进行预防和治疗的一种技术。

中医适宜技术强调因材施治,辩证施治,因人而异,个性化治疗,注重调理防病,预防为主。

中医适宜技术具有以下特点:1. 辩证施治。

根据患者的具体情况,采用不同的治疗方法和药物,以达到治疗的目的。

对于产后缺乳,可以根据患者的气血状况,肾气的固而施以不同的治疗方法。

2. 个性化治疗。

针对不同患者的具体情况进行个性化治疗。

产后缺乳的预防需要根据患者的体质和情况进行个性化的调理。

3. 预防为主。

中医强调预防为主,注重调理身体,改善体质,提高机体抵抗力,预防疾病的发生。

1. 调理气血,增加乳汁分泌。

中医认为气血的充足与否直接影响乳汁的分泌,在产后应该通过中药、针灸等方法调理气血,促进乳汁分泌。

2. 固肾益气,增加乳汁营养成分。

中医认为肾气不足会影响乳汁的形成,在预防产后缺乳时,应该通过中药调理肾气,增强乳汁的营养成分,保证婴儿的营养需求。

3. 疏肝解郁,保持情绪稳定。

中医认为肝主疏泄,情绪不畅会导致气机郁滞,影响乳汁的分泌,因此在预防产后缺乳时,需要通过中医药调理情绪,保持情绪稳定,保证乳汁的正常分泌和排泄。

4. 营养膳食,补充营养。

中医强调饮食调理,合理搭配膳食,补充营养对于产后缺乳的预防非常重要。

可以通过中药食疗的方法来调理体质,增强乳汁的营养成分。

三、中医适宜技术的具体方法和注意事项1. 中医药调理。

可以通过中药调理气血,固肾益气,疏肝解郁,促进乳汁分泌。

但是在使用中药时必须根据患者的具体情况和体质来选用适合的中药,不可盲目使用。

产后缺乳中医保健研究进展【摘要】产后缺乳是困扰许多新妈妈的问题,中医保健在该领域的研究进展备受关注。

本文首先介绍了产后缺乳中医保健研究的意义和背景,进一步分析了中医理论对产后缺乳的观点。

接着探讨了中医保健方法在产后缺乳中的实际应用,并深入研究了经络调理、穴位按摩以及中药调理对产后缺乳的影响。

最后总结了中医保健在产后缺乳中的作用,并展望了未来的发展方向。

研究结果表明,中医保健方法在缺乳问题中具有一定的疗效,并为产后缺乳的治疗提供了新的思路和方法。

这些研究成果对于帮助产后妈妈解决缺乳问题、促进健康产后恢复具有积极意义。

【关键词】产后缺乳、中医保健、研究进展、中医理论、经络调理、穴位按摩、中药调理、作用、展望1. 引言1.1 产后缺乳中医保健研究进展意义产后缺乳是指产后妇女乳汁分泌不足或乳汁分泌不畅的情况,对婴儿的喂养和健康产生负面影响。

中医保健研究在产后缺乳方面的进展意义重大。

中医保健方法能够针对产后妇女体质特点和脏腑功能进行调理,增强体内气血运行,促进乳汁分泌。

中医保健方法注重气血调和、经络畅通,有助于改善产后妇女的身体状况,提高乳汁质量。

经络调理与产后缺乳关系研究显示,通过调整体内经络的运行,可以有效改善产后妇女的乳汁分泌情况。

穴位按摩对产后缺乳的影响也备受关注,通过刺激特定穴位,可以调理产后妇女的脾胃功能,从而增加乳汁分泌量。

中药调理产后缺乳的研究表明,一些中药具有滋补气血、调理脾胃的作用,可以有效改善产后妇女的乳汁分泌情况。

中医保健研究对产后缺乳具有重要意义,有望为产后妇女提供更加安全、有效的保健方法。

1.2 研究背景产后缺乳是指产后妇女出现乳汁分泌不足或完全停滞的情况,给新生儿的喂养带来了困难和困扰。

产后缺乳不仅会影响婴儿的生长发育,还会引起产妇自身身体的不适和心理压力。

研究如何有效预防和治疗产后缺乳成为医学领域的重要课题。

传统中医医学认为,产后缺乳的发生与多种因素有关,如体质虚弱、气血不足、脏腑功能失调等。

缺乳的中医辨证论治1.缺乳,产后乳汁甚少或乳汁全无。

又称产后乳汁不行。

缺乳多因素体脾胃虚弱,产时失血耗气,产生气血津液生化不足,乳汁生成无源,或素体抑郁,产时不顺,产后肝失条达,气机不畅,经脉滞涩,阻碍乳汁运行等引起[辨证论治]2.缺乳有虚实两端。

一般乳房柔软、乳汁清稀者,多为虚证;乳房胀硬而痛,乳汁浓稠者,多为实证。

虚者补气养血,实者疏肝解郁,均宜佐以通乳之品。

一、气血虚弱型主要证候:产后乳少,甚或全无,乳汁清稀,乳房柔软,无胀满感,神倦食少,面色无华,舌淡,苔少,脉细弱。

证候分析:气血虚弱,乳汁化源不足,无乳可下,故乳少或全无;乳腺空虚,故乳房柔软,无胀满感;气血不足,阳气不振,脾失健运,故神倦食少;气虚血少,不能上荣,则面色无华。

舌淡,苔少,脉细弱,为气血不足之征。

治疗法则:补气养血,佐以通乳。

方药举例:通乳丹(《傅青主女科》)。

人参、生黄芪、当归、麦冬、木通、桔梗、七孔猪蹄方中人参、黄芪大补元气;当归、麦冬养血滋液;猪蹄补血通乳;木通宣络通乳;桔梗载药上行。

全方共奏补气养血,宣络通乳之效。

若纳少便溏者,酌加炒白术、茯苓、山药以健脾止泻。

二、肝气郁滞型主要证候:产后乳汁涩少,浓稠,或乳汁不下,乳房胀硬疼痛,情志抑郁,胸胁胀闷,食欲不振,或身有微热,舌质正常,苔薄黄,脉弦细或弦数。

证候分析:情志不舒,肝气郁结,气机不畅,乳脉淤滞,致令乳汁不得出而乳汁涩少;乳汁淤积,则乳房胀硬、疼痛,乳汁浓稠;肝脉布胁肋,肝气郁滞,失于宣达,则胸胁胀闷;肝气不舒,则情志抑郁;木郁克土,脾失健运,则食欲不振;乳淤日久化热,则身有微热。

舌质正常,苔薄黄,脉弦细或弦数,为肝郁气滞或化热之征。

治疗法则:疏肝解郁,活络通乳。

方药举例:下乳涌泉散(《清太医院配方》)。

当归、川芎、天花粉、白芍药、生地黄、柴胡、青皮、漏芦、桔梗、通草、白芷、穿山甲、王不留行、甘草方中青皮、柴胡舒肝解郁;四物、天花粉养血滋液;穿山甲、王不留行、漏芦活络下;乳;桔梗、,草宣络通乳;甘草调和诸药。

中医适宜技术对产后缺乳的预防效果产后缺乳是指产后母乳分泌不足或完全没有的情况,给新生儿的生长和发育带来困难。

中医作为我国传统医学,对产后缺乳有着丰富的预防和治疗经验。

中医适宜技术结合了中医理论和现代科学技术,能够在产后缺乳的预防和治疗中发挥积极作用。

本文将探讨中医适宜技术对产后缺乳的预防效果。

一、中医对产后缺乳的认识中医认为,产后缺乳多由于产褥期气血虚弱、肺脾失调、情志不畅等原因所致。

产褥期气血虚弱会导致乳汁分泌不足;肺脾失调使得乳汁无法正常分泌;情志不畅则会影响乳汁的排出和新陈代谢。

中医强调产后妇女需要调养身体、保养气血,才能保证乳汁的正常分泌和新生儿的健康成长。

二、中医适宜技术在产后缺乳预防中的应用1. 中药调理中医适宜技术中的中药调理是产后缺乳预防的重要手段之一。

中药调理可以通过调理脾胃、温补肺肾、活血化瘀等方法,促进产后妇女体内气血的平衡,增强产后体质,提高乳汁分泌量。

常用的中药包括当归、熟地、黄芪等,这些药物具有温补气血、活血化瘀的作用,能够有效预防产后缺乳的发生。

2. 针灸调理针灸是中医适宜技术中的另一项重要手段,对产后缺乳预防具有显著效果。

通过针灸可以调理脾胃,增进消化吸收,提高产后妇女的身体素质。

特别是耳针和乳头针对乳腺有直接的刺激作用,可以促进乳汁分泌,并且在预防产后乳腺炎方面也有一定的效果。

3. 推拿按摩中医适宜技术中的推拿按摩也是预防产后缺乳的重要手段之一。

通过按摩可以促进产后妇女的血液循环,活血化瘀,调理气血,增强脾胃功能,从而提高乳汁分泌量。

按摩还可以促进产后妇女的情志舒畅,有利于乳汁的排出和新陈代谢。

中医适宜技术在产后缺乳预防中已经得到了临床的广泛应用,并取得了良好的效果。

通过中医适宜技术的应用,许多产后妇女成功预防了产后缺乳的发生,保证了新生儿的健康成长。

临床研究表明,中医适宜技术在产后缺乳预防中具有显著的优势和效果,受到了广大产后妇女的欢迎。

中医适宜技术在产后缺乳预防中不仅有着显著的医学效果,还具有重要的社会效益。

产后缺乳的诊断与治疗产后乳汁甚少或全无,称缺乳。

乳汁的分泌除与乳腺的发育、催乳素的分泌及全身情况密切相关外,尚与哺乳方法不当、营养不良、精神恐惧和休息有关。

其中任何因素的异常均可导致产后缺乳。

中医称为“产后乳汁不行”、“无乳”,多由产时失血,气随血耗,或肝失调达,疏泄失职,乳络壅塞所致。

一、产后缺乳的诊断1.产后无乳汁分泌,或乳汁甚少,无发热、恶寒等症状。

2.检查乳房柔软,无乳汁感,挤压时仅有点滴乳汁。

3.血液检查无异常。

二、产后缺乳的鉴别诊断乳腺炎:虽乳汁不通或缺乳,但有畏寒发热,乳房局部红肿痛热。

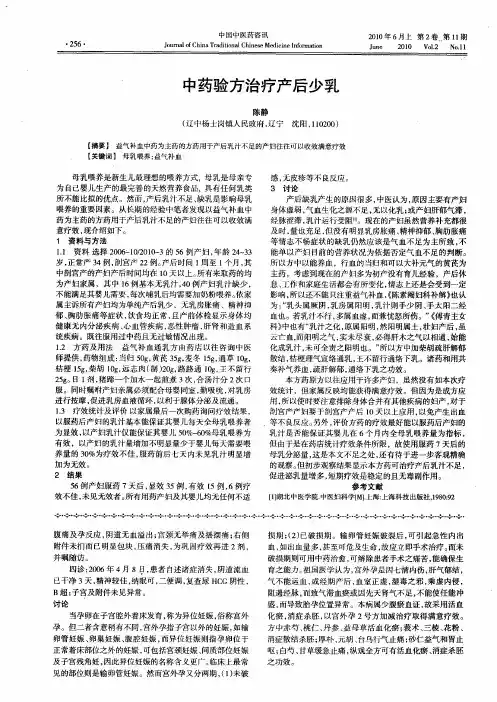

三、中医治疗产后缺乳1.辨证论治:(1)气血虚弱:[证候]产后乳少或全无,乳汁清稀,乳房柔软无胀感;面色少华,神疲乏力,食欲不振,心悸,头晕,舌淡红,少苔,脉虚细。

[治法]补气养血,增液通络。

[方药]通乳丹:人参10g、黄芪30g、当归10g、麦冬10g、木通10g、桔梗10g、猪蹄120g、甘草6g。

(2)肝气郁滞:[证候]产后乳汁少或全无,乳汁浓稠,乳房胀硬或疼痛;情志抑郁,或有低热,食欲不振,舌淡红,苔薄黄,脉弦。

[治法]疏肝解郁,通络下乳。

[方药]下乳涌泉散:当归10g、川芎10g、天花粉12g、白芍15g、生地12g、柴胡10g、青皮10g、通草10g、桔梗10g、白芷10g、穿山甲15g、王不留行15g、甘草6g。

2.针灸治疗:(1)体针:取主穴膻中、乳根,配少泽、天宗、合谷,1次/日,留针15~30分钟。

(2)耳针:取胸区、内分泌、乳腺穴、脑点穴,1次/日,每次留针15分钟。

3.单方验方:(1)通络增乳汤:王不留行12g、炮甲12g、路路通9g、漏芦9g、川芎9g、天花粉9g、麦冬9g、丝瓜络15g。

若气血亏虚者加党参12g、黄芪15g、当归9g、白术9g、神曲9g、通草3g,去炮甲;若肝气郁滞者,加柴胡6g、青皮6g、桔梗9g、通草3g。

将诸药用纱布包好放入去内脏公鸡腹内,温水泡半小时,以慢火煎,开锅后再煎半小时。

中医如何治疗产后缺乳乳汁是由乳腺分泌的白色或略黄色液体,其中含有大量的氨基酸、脂肪、蛋白质、乳糖、无机盐及微量元素。

因此,母乳不仅可以给新生儿提供丰富全面的营养,还可以增强其抵抗力,是新生儿最好的食物。

产后缺乳又叫“产后乳汁不行”或“乳汁不足”,是指产妇在哺乳期内乳汁量少的一种症状。

中医认为,产后缺乳是由于产妇气血亏虚、不能生化乳汁,或因肝气郁结、气机不畅所致。

隋代《诸病源候论》将此证列为“产后乳无汁候”,认为其病因是“既产则血水俱下,津液暴竭,经血不足”。

宋代《三因极一病证方论》指出,产后缺乳“有气血盛而壅闭不行者,有血少气弱涩而不行者,虚当补之,涩当疏之”。

笔者在临床实践中发现,大多数产后乳汁缺乏的产妇均伴有先天乳腺发育不良或贫血等慢性疾病的患病史,或生产时失血过多、产后情志不遂、过食肥甘、劳逸失常及哺乳不当等情况。

因此,笔者认为治疗此病应首先根据产妇乳房有无胀痛、乳汁清稀或浓稠以及舌诊和脉诊的情况辨清疾病的虚实,再结合其他症状对症进行治疗。

下面就介绍一下辨证治疗产后缺乳的3个典型病例:病例一:患者霍某,女,24岁,工人,产后乳汁稀少。

其面色少华、气短懒言,乳房柔软,无红肿硬块,食欲尚佳,二便正常,且无不愉快之事,舌淡苔薄白,脉沉弱。

经辨证,笔者认为霍某所患的产后缺乳属于气血两虚型,在治疗上应以健脾益气、补血通乳为主,可使用以下方药:人参、黄芪各30克,当归60克(酒洗),麦冬15克(去心),木通、桔梗各0.9克,猪蹄2个(去爪壳)。

将上述药材放入锅中用清水煎煮,饮汤食肉,可每日服1剂。

此外,这类患者也可选用八珍丸、十全大补丸等中成药进行治疗。

霍某服用笔者为其选用的中药方剂治疗5天后,其上述症状明显减轻,乳汁渐多。

病例二:患者郭某,女,26岁,生产30天后与家人发生争吵,自觉心中烦乱、咽部梗阻、胸胁满闷、纳少便溏,而后乳汁渐渐减少,不足儿食。

患者形体肥胖,体温正常,乳房丰满,按之松软无胀感,脉弦滑,舌淡胖,边有齿痕,苔白腻。

1# 楼主现代产后缺乳的中医诊治综述发表于 2011-9-30 12:06 | 只看该作者 huchunhua 现代产后缺乳的中医诊治综述现代产后缺乳是指产妇在产后2~10天内没有乳汁分泌和分泌量过少;或者在产褥期、哺乳期内乳汁正⾏之际,乳汁分泌减少或全⽆;不够喂哺婴⼉的,统称为缺乳。

亦称“乳汁不⾏”或“乳汁不⾜”。

《诸病源候论》有“产后乳⽆汁候”,《经效产宝》有“产后乳⽆汁”⽅论。

现代医学认为泌乳的内分泌及神经机制较复杂,孕激素、雌激素、胎盘催乳素、泌乳素、⽪质醇及胰岛素,皆与乳房系统⽣长发育及泌乳功能有关,内分泌及神经调节失常皆可导致产后缺乳。

此外,乳汁开始分泌后,若发⽣营养不良、精神恐惧或抑郁,可直接影响丘脑下部,致使垂体前叶催乳素分泌减少,⽽致乳汁不分泌或分泌量减少 。

婴⼉哺乳不当,也可造成乳汁分泌不⾜。

【病因病机】乳汁来⾃⽓⾎,为⽔⾕精微所化⽣,赖⽓以运⾏和控制。

“⽆⽓则乳⽆以化,⽆⾎则乳⽆以⽣”。

乳头乳房分别络属⾜厥阴肝、⾜阳明胃经,故⽣乳、排乳功能与肝胃之经密切相关。

乳汁缺乏,多因⾝体虚弱,⽓⾎⽣化之源不⾜;或因肝郁⽓滞,乳汁运⾏受阻,乳不得下;亦可因脾虚⽓弱,过⾷膏粱肥⽢,中州失运,聚湿成痰,壅阻乳络所致。

以往常将缺乳分为⽓⾎虚弱、肝郁⽓滞两种类型。

笔者根据多年临床经验,结合现代产后缺乳的不断变证;在不断总结前⼈经验的基础上遴选出以下三种类型,综述如下。

1、⽓⾎虚弱 乳汁为⾎化⽣,赖⽓运⾏。

⽓⾎来源于⽔⾕精微,若脾胃素弱,⽣化之源不⾜,复因分娩失⾎过多,以致⽓⾎亏虚,不能化为乳汁,因⽽乳汁甚少或全⽆。

《景岳全书·妇⼈规》云:“妇⼈⽆汁,乃冲任⽓⾎所化,故下则为经,上则为乳。

若产后乳迟乳少者,由⽓⾎之不⾜。

⽽犹或⽆乳者,其为冲任之虚弱⽆疑也。

”2、肝郁⽓滞 ⼥⼦乳头属肝,乳房属胃。

产后情志抑郁,郁怒伤肝,肝失条达,⽓机不畅,以致经脉涩滞,阻碍乳汁运⾏,因⽽乳汁不⾏。

《儒门亲事》云:“或因啼哭悲怒郁结,⽓溢闭塞,以致乳脉不⾏。