第五章甾萜烷地球化学

- 格式:ppt

- 大小:7.17 MB

- 文档页数:53

涠洲油田油气地球化学特征及成因类型探讨张传运;潘潞;黄苏卫【摘要】中石化涠西探区2015年获重大突破,涠西南D洼东部斜坡发现了涠洲油田.为揭示原油的成因和来源,此文采用地质地球化学技术,通过GC、GC-MS分析表明,原油中链烷烃组分以低碳数正构烷烃为主,平滑分布;甾萜烷异构化程度较高,富含重排甾烷,具丰富的C304-甲基甾烷以及低碳数甾烷,C27、C28、C29规则甾烷呈“V”型或“L”型分布.油-油、油-源对比表明,涠洲油田原油与流沙港组优质的深湖-半深湖相烃源岩具有成因联系.原油成熟度参数C29甾烷αββ/(αββ+ααα)、C31升藿烷22S/(S+R)等表明原油已达成熟阶段,利用甲基菲指数MPI1折算原油成熟度分布在0.79~0.97之间,原油成熟度与涠西南D洼流沙港组烃源岩热演化程度相当.综合以上分析认为,涠洲油田的原油表现为典型湖相特征,主要来源于涠西南D洼流沙港组烃源岩.【期刊名称】《海洋石油》【年(卷),期】2018(038)004【总页数】8页(P9-16)【关键词】涠洲油田;生物标志物特征;原油成熟度;原油成因类型【作者】张传运;潘潞;黄苏卫【作者单位】中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司勘探开发研究院,上海200120;中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司勘探开发研究院,上海200120;中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司勘探开发研究院,上海200120【正文语种】中文【中图分类】TE122中石化涠西探区位于北部湾盆地北部坳陷,主要涉及涠西南凹陷D洼以及海中凹陷的中部地区。

2015年以来,中石化在涠西探区油气勘探取得突破,在涠11-5W构造上相继钻探了几口高产油气流井,标志着涠洲油田的发现。

目前已有大量学者对于北部湾盆地油气成因与成藏进行了深入分析[1-6],包括涠西南凹陷A、B、C洼、福山凹陷、迈陈凹陷等,认为油源主要来源于流沙港组。

对于中石化涠西探区所属的涠西南D洼和海中凹陷的油气成因与成藏方面研究较少,对于已发现油气的地球化学特征及成因等研究还未深入展开。

第五章油气生成(小题)1、所谓的低熟油系指所有非干酪根晚期热降解成因的各类低温早熟的非常规石油。

从0.7~1.0g/cm3,绝大多数低熟油的密度介于0.85~0.94g/cm3之间,与普通石油相比显示出其油质偏重的特点饱/芳比低和非/沥比高是低熟油在族组成上的另一共同特征。

(1)低熟油的判识定量标志:C29甾烷αββ/(ααα+αββ) <0.4C29ααα甾烷20S/(20S+20R) <0.4定性标志:热不稳定的生物标志物的存在:例如各种甾烯和藿烯、5β(H)-粪甾烷、 5α-粪甾烷、脱羟基维生素E系列、卟啉以及长链烷基四氢噻吩和噻吩系列等。

(2)包括凝析油、轻质油、正常石油、重油和高凝固点油等。

低熟油生烃阶段相应的源岩镜质体反射率Ro大体上在0.20~0.70%范围内,相当于干酪报生烃模式的未成熟和(或)低成熟阶段。

(3)低熟油的成因机理1.木栓质体早期生烃2.树脂体早期生烃3.细菌改造陆源有机质早期生烃4.生物类脂物早期生烃5.富硫大分子早期降解生烃机理在特定条件下,碳酸盐岩对低熟油的形成更为有利,特别是在碳酸盐岩—蒸发岩体系中。

原因:(1)烃源岩有机质丰度高,有利于直接从可溶性有机质形成重质石油。

(2)含硫高(3)碳酸盐岩对可溶有机物的低吸附性,也有利于油气的早期运移。

2、煤成油的排驱机理(1)压实排驱机理(2)受压力驱动的连续沥青网络运移机理(3)气溶方式运移机理煤成油的总体特征是低密度、低粘度、低凝固点、低含硫、中—高含蜡、高饱和烃和低非烃+沥青质。

3、煤成油的地球化学特征(1)在族组成中,饱和烃含量高于芳烃、非烃和沥青质,澳大利亚典型煤成油的非烃十沥青质含量一般<10%;(2)硫含量低,甚至可以忽略不计;(3)正烷烃分布在C20~C40范围最大,类异戊二烯型烷烃中,Pr/Ph值一般大于4;(4)倍半萜类中有补身烷和桉叶油烷等既反映生源又反映沉积环境的化合物,还有其它来源于五元环同系物、可能与细菌作用有关的化合物(5)富含反映不同植物属种和石油时代的二萜类化合物;(6)一般都有藿烷类化合物,而且长侧链藿烷浓度随其碳数增加呈指数递减,但甲基藿烷和降藿烷不常见;(7)X化合物(一种C30重排甾烷)常见;(8)有时可见非藿烷型萜烷,如奥利烷、羽扇烷、乌散烷和多杜松烷以及不饱和三萜烷;(9)规则甾烷分布以C29甾烷占优势。

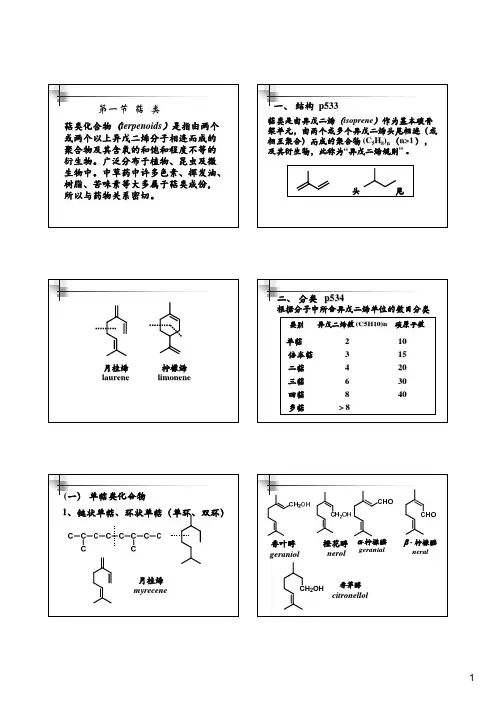

油气地球化学知识框架(总11页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--油气地球化学第一章生物有机质组成与沉积模式第一节有机质的形成与全球碳循环一、生命的起源与演化二、光合作用三、对地球上有机质有主要贡献的生物1、浮游植物(时间长、水体面积高、繁殖率高)2、细菌(时间长、分布广、适应性极强、繁殖快)3、高等植物(出现晚,分布在陆地保存难、可富集演化为煤层)4、浮游动物(食物消费者产率低、低等浮游动物数量较大)四、有机碳的循环1、有机圈2、有机碳的循环 (1)生物化学亚循环 (2)地球化学亚循环第二节生物有机质的组成和性质一、碳水化合物二、蛋白质和氨基酸(一)蛋白质(二)氨基酸(三)酶三、脂类1.脂肪酸2.腊3.萜类和甾类化合物4.甾族化合物四、木质素和丹宁五、色素第三节有机质沉积模式一、有机质沉积的控制因素1、生物控制因素:微生物降解、原始生产速率2、物理控制因素:有机质沉积速率、沉积环境、有机质的搬运作用二、缺氧环境的类型1、大型缺氧湖泊(1)深水是缺氧湖泊发育的重要条件(2)缺氧湖泊的发育与纬度有关(四季变化明显的湖泊底水含氧量大,热带湖泊含氧量少)2、海相缺氧环境(1)缺氧封闭局限海盆(2)由上升流形成的缺氧沉积第二章沉积有机质组成及成岩演化第一节腐殖质的组成、结构和性质1、腐殖质的概念:是指土壤、天然水和现代沉积物中不能水解的、不溶于有机溶剂的暗色有机质。

2、腐殖质的形成、提取及分类(1)形成有机质受细菌作用后剩余的木质素、氨基酸、脂肪酸、酚、纤维素等在微生物作用下缩合而成(在强还原环境下可以不形成腐殖质)(2)提取与分类富啡酸(FA)、胡敏酸(HA)、胡敏素(3)腐殖酸元素组成主要为C、H、O、S、N,其中C、O两项占90%以上3.腐殖酸的结构A富克斯结构模型 B费尔伯克结构模型 C特拉古诺夫结构模型 D库哈连科结构通式4.腐殖酸的物理化学性质(1)胶体性和可溶性(2)明显的酸性(3)亲水性(4)热解性质5.腐殖质的演化第二节可溶有机质一、可溶有机质的定义凡是被中性有机溶剂从沉积岩(物)中溶解(抽取)出来的有机质称为可溶有机质,或可抽提有机质,也成为沥青。

文章编号:167221926(2003)0620496206收稿日期:2003207201;修回日期:20032102071作者简介:段云鹏(19622),男,云南昆明人,讲师,主要从事教学、科研与管理工作1辽河双南油田油气地球化学特征段云鹏1,包建平2,马安来2,朱翠山2(1.昆明冶金高等专科学校,云南昆明 650033;21江汉石油学院地球化学研究中心,湖北荆州 434023)摘 要:辽河双南油田的原油大多属于正常比重的原油,其生物标志物分布与组成上呈现出姥鲛烷、植烷和甾烷的C 27R 和C 29R 均势,而重排藿烷、新藿烷和伽马蜡烷具有含量较低的特征。

这种均势和特征表明原油来源于淡水环境条件下形成的混合型有机质。

甾萜烷和芳烃成熟度参数表明部分原油属于成熟原油,如双201等井的原油;另有部分原油则属于未成熟原油,如清5井和锦135井原油。

不同成熟度的原油具有明显不同的轻烃组成,油源对比结果表明这些原油主要来源于该地区的沙三段烃源岩。

关键词:辽河油田;双南油田;原油;轻烃;生物标志物;成熟度;油源对比中图分类号:T E 122.1 文献标识码:A0 前言油气的成因是油气勘探过程中迫切需要解决的问题,它涉及原油的成因、成熟度和来源等。

辽河坳陷是渤海湾盆地的重要组成部分[1,2],主要的烃源岩层为沙河街组,产出的原油按成熟度可划分为未成熟油和成熟原油[3],按原油性质可分为正常原油和生物降解稠油[4]。

生物降解稠油在辽河油田独具特色,这种原油比重高、粘度高和流动性低,开采难度大,采收率很低,经济价值相对较低,但这类原油在探明油气资源中占有很大的份额。

正常的成熟原油因其相对较低的比重和粘度以及好的流动性,开采容易,采收率和经济价值相对较高。

认识正常原油的特征和成因对寻找这类原油具有重要意义。

本文通过对辽河双南油田部分原油中生物标志物的分布与组成特征的研究,确定了原油的成因,并利用甾萜烷和芳烃分子成熟度参数明确了原油的演化程度。

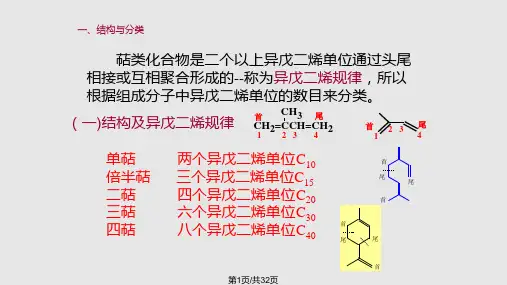

甾烷和萜烷化合物特征甾、萜类化合物是烃源岩有机抽提物和原油中重要的也是研究最多的一类生物标志化合物。

它们既继承了生物化学组分的许多信息,又记录了从生命有机质到沉积有机质演化的很多证据。

对甾、萜化合物组成和分布特征详细研究,有助于对烃源岩的深入认识,可以更好地揭示烃源岩现今状态和演化历史过程。

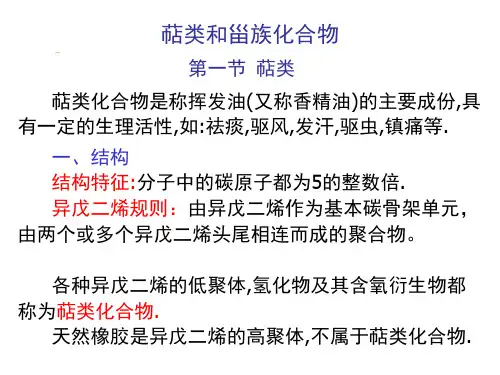

(一)甾烷化合物组成特征甾烷类化合物一般归为低分子量甾烷、重排甾烷、规则甾烷和4-甲基甾烷等4类,有些地区还可以检测出甲藻甾烷。

一般情况,甾烷总量占总生标量不到30%,其组成绝大多数是以规则甾烷为主要成分(超过半数),其次是重排甾烷,低分子量甾烷和4-甲基甾烷含量相当,一般小于10%。

甾烷是原油中最为常见和重要的一类生物标志化合物,它们的母质主要来源于藻类和高等植物。

原油中甾烷包括低碳数甾烷、C 27~C 29规则甾烷和重排甾烷、C 28~C 30 4-甲基甾烷以及C 30甲藻甾烷。

根据规则甾烷相对比例可用于有机质的生源分析,C 27甾烷来源于藻类有机体,C 28甾烷主要与硅藻有关,C 29甾烷的生源既可以是藻类又可以是高等植物。

陆相盆地绝大多数原油中C 27~C 29甾烷呈“V ”字型分布,即C 27>C 28<C 29,表明藻类和高等植物双重生源特征。

甾烷基本结构为全氢化菲稠化环戊烷(图1),其中,在C 10和C 13位上连有甲基,C 17位连接较长的支链烷基,在C 24位连接C 1~C 2,分别为C 27~C 29甾烷。

C 5、C 14和C 17位碳环上氢(H )构型有α和β之分,前人规定:氢原子位于环平面之下的(即C-H 键伸向纸)为α-H ,氢原子位于环平面之上的(即C-H 键伸向纸外)为β-H 。

C 20为手性碳原子,其立体构型有左旋和右旋两种构型,即R 构型和S 构型。

图1 甾烷基本结构图规则甾烷的生物构型为5α(H),14α(H),17α(H)C 27~C 2920R ,随着热演化作用进行,生物构型(R 构型)甾烷会不断向地质构型(S 构型)转化,即转化为5α(H),14α(H),17α(H)C 27~C 2920S ,并与5α(H),14α(H),17α(H)C 27~C 2920R 共存并最终达到平衡。

第五章烃源岩特征及油气源对比第一节烃源岩分布及地球化学特征一、烃源岩岩性、岩相及厚度1、岩性、岩相特征柴北缘早侏罗世断陷盆地为碎屑岩沉积区,烃源岩主要为湖泊、三角洲、沼泽相暗色泥岩、页岩及炭质泥页岩,富含有机质。

据研究,该地区烃源岩的主要岩相类型包括:(1)前扇三角洲暗色泥岩主要发育于湖西山组和小煤沟组,形成于湖水面相对较高、距物源区近、湖盆坡度相对较陡且受同沉积正断层控制的背景下,由冲积扇直接入湖形成。

前扇三角洲暗色泥岩的特点是沉积厚度大,在剖面上常与厚层或透镜状的砂砾岩互层,二者之间多突变接触。

前扇三角洲距河口近,有机质来源丰富,湖水较深,加上沉积速率较高、快速埋藏,有利于有机质的保存。

但陆源高等植物输入较多,有机质以Ⅲ型为主。

(2)湖相暗色泥岩主要为半深湖-深湖相,有机质既有陆源高等植物,也有湖相水生生物,其相对丰度取决于水体距物源的距离。

冷西次凹的北部在早侏罗世处于较深湖区,距物源区相对较远,陆源高等植物的输入减少,水生生物较发育,所形成的暗色泥岩中Ⅱ~Ⅰ型有机质较丰富。

如石深7井下侏罗统深水湖底扇暗色泥岩厚度为136m,占地层厚度的38%,有机质类型较好。

(3)沼泽相炭质泥岩沼泽相富含植物组分的炭质泥岩、页岩甚至煤层也是重要的烃源岩,但其生油潜力有限。

从现有资料看,下侏罗统最有利的烃源岩为湖泊相暗色泥岩;中侏罗统烃源岩除了J2d6-J2d7湖相泥岩、页岩和油页岩外,还有J2d5沼泽相煤系地层。

2、研究区的烃源岩厚度分布青海石油勘探开发研究院根据烃源岩发育的控制因素、利用测井方法识别和评价了生油岩的分布,编制了下侏罗统暗色泥岩厚度等值线图(见图5-1)。

下侏罗统具有多个生烃中心,其烃源岩厚度大,分布面积广。

烃源岩厚度变化规律与地层厚度类似。

其中,昆特依断陷北部的鄂博梁次凹和冷西次凹发育了巨厚的烃源岩,厚度达600~1200米,冷湖四、五号一带烃源岩厚度也较大,为400~900米左右,昆北斜坡100~200米左右,昆1井附近为200~400米左右;昆特依断陷中部厚度多为200米左右(图5-1)。

第五章指示油气运移的地球化学参数石油是一种多组分的复杂混合物,每个组分的物理化学性质存在差异。

当它们从油源层被排到相邻近的运移通道中进行运移时,由于石油组分与运移介质之间物理-化学作用的影响,多组分的复杂混合物将发生不同程度的分异作用,导致石油的组成和性质发生一系列的变化,即发生分馏。

导致这种变化的影响因素颇多,在不同的地质-化学条件下,对于石油的不同组分,各种因素的影响程度不尽相同,目前还不是很了解。

而地球化学参数却可以为这些变化提供直接的证据。

现在在运移研究中发挥重要作用的地球化学参数包括石油的不同馏分、流体包裹体和同位素等。

一、原油馏分1.生物标志化合物现在用于油气运移研究中的生物标志化合物主要包括正构烷烃、异戊二烯烃、甾烷、萜烷、芳烃及卟啉化合物。

(1)正构烷烃正构烷烃是石油的重要组成部分,也是石油地化中研究和应用较早的化合物之一。

与生物标志化合物有关的正构烷烃,碳数分布范围很广,从 nC13—nC40,甚至到nC50,由于分析上的原因,一般研究的在nC15—nC35之间。

随着运移距离的增加nC17—nC25范围内的正构烷烃表现出与运移距离成正比的关系,即运移距离越长, nC17—nC25范围的正构烷烃含量越高。

在运移过程中,层析作用占主导地位时,这种规律非常明显;但是若在运移过程中,氧化作用或生物降解占主导地位,这种规律可能不明显,甚至出现相反的规律。

(2)异戊二烯烃无环异戊二烯烃类广泛地应用于油源对比和恢复沉积环境,其中姥鲛烷和植烷由于结构上的稳定性和较高的含量,成为最常用的标志化合物。

在运移方面,目前主要研究了姥鲛烷、植烷与nC17、nC18 运移的相对难易程度。

Mackenzie等和 Leythaeuser 等在研究了一些地区的地质样品后发现,在排除了成熟作用影响之后,经运移的原油中的Pr/ nC17比值较源岩中残余烃低,即nC17较Pr更易运移。

也就是说,正构烷烃较相近碳数异戊二烯烃具更强的运移能力。