整合改革开放与社会主义现代化建设新期课件统编版版高中历史必修一中外历史纲要上

- 格式:ppt

- 大小:1.97 MB

- 文档页数:15

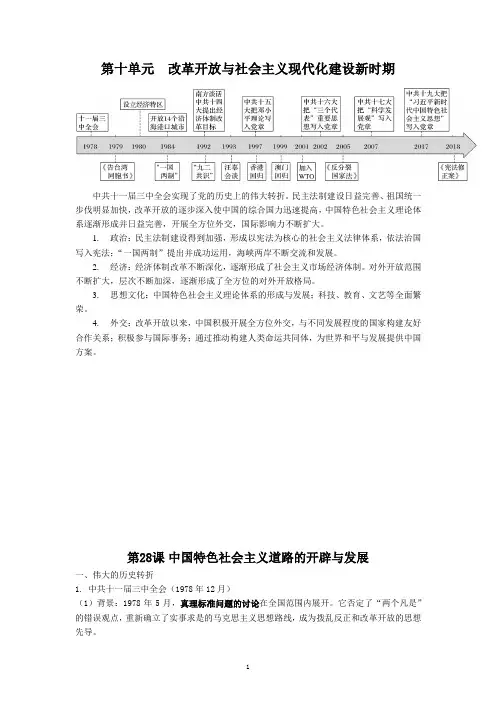

第十单元改革开放与社会主义现代化建设新时期中共十一届三中全会实现了党的历史上的伟大转折。

民主法制建设日益完善、祖国统一步伐明显加快,改革开放的逐步深入使中国的综合国力迅速提高,中国特色社会主义理论体系逐渐形成并日益完善,开展全方位外交,国际影响力不断扩大。

1.政治:民主法制建设得到加强,形成以宪法为核心的社会主义法律体系,依法治国写入宪法;“一国两制”提出并成功运用,海峡两岸不断交流和发展。

2.经济:经济体制改革不断深化,逐渐形成了社会主义市场经济体制。

对外开放范围不断扩大,层次不断加深,逐渐形成了全方位的对外开放格局。

3.思想文化:中国特色社会主义理论体系的形成与发展;科技、教育、文艺等全面繁荣。

4.外交:改革开放以来,中国积极开展全方位外交,与不同发展程度的国家构建友好合作关系;积极参与国际事务;通过推动构建人类命运共同体,为世界和平与发展提供中国方案。

第28课中国特色社会主义道路的开辟与发展一、伟大的历史转折1.中共十一届三中全会(1978年12月)(1)背景:1978年5月,真理标准问题的讨论在全国范围内展开。

它否定了“两个凡是”的错误观点,重新确立了实事求是的马克思主义思想路线,成为拨乱反正和改革开放的思想先导。

(2)召开:1978年12月。

(主题报告:《解放思想,实事求是,团结一致向前看》)(3)内容:①政治:放弃“阶级斗争为纲”的错误方针。

②经济:将党和国家的工作重心转移到社会主义现代化建设上来;改革开放。

③思想:确定“解放思想,实事求是”的思想路线。

④组织:强调民主法制,拨乱反正;确立以邓小平为核心的第二代领导集体。

(4)意义:实现了新中国成立以来党和国家历史上具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期,揭开了社会主义改革开放的序幕。

[党历史上几次工作重心的转移]1927八七会议:工作重心由城市向农村转移;1949七届二中全会:工作重心由农村向城市转移;1978十一届三中全会:工作重心由阶级斗争向经济建设转移2.平凡冤假错案(1)原则:实事求是、有错必纠(2)表现:①“文化大革命”中受到迫害的各级党、政、军机关干部陆续得到平反②受到打击、诬陷或迫害的民主党派人士和知识分子等也恢复了名誉。

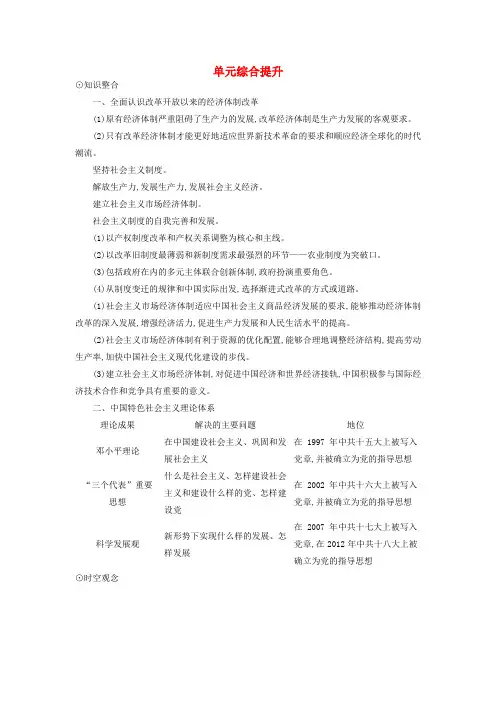

单元综合提升⊙知识整合一、全面认识改革开放以来的经济体制改革(1)原有经济体制严重阻碍了生产力的发展,改革经济体制是生产力发展的客观要求。

(2)只有改革经济体制才能更好地适应世界新技术革命的要求和顺应经济全球化的时代潮流。

坚持社会主义制度。

解放生产力,发展生产力,发展社会主义经济。

建立社会主义市场经济体制。

社会主义制度的自我完善和发展。

(1)以产权制度改革和产权关系调整为核心和主线。

(2)以改革旧制度最薄弱和新制度需求最强烈的环节——农业制度为突破口。

(3)包括政府在内的多元主体联合创新体制,政府扮演重要角色。

(4)从制度变迁的规律和中国实际出发,选择渐进式改革的方式或道路。

(1)社会主义市场经济体制适应中国社会主义商品经济发展的要求,能够推动经济体制改革的深入发展,增强经济活力,促进生产力发展和人民生活水平的提高。

(2)社会主义市场经济体制有利于资源的优化配置,能够合理地调整经济结构,提高劳动生产率,加快中国社会主义现代化建设的步伐。

(3)建立社会主义市场经济体制,对促进中国经济和世界经济接轨,中国积极参与国际经济技术合作和竞争具有重要的意义。

二、中国特色社会主义理论体系理论成果解决的主要问题地位邓小平理论在中国建设社会主义、巩固和发展社会主义在1997年中共十五大上被写入党章,并被确立为党的指导思想“三个代表”重要思想什么是社会主义、怎样建设社会主义和建设什么样的党、怎样建设党在2002年中共十六大上被写入党章,并被确立为党的指导思想科学发展观新形势下实现什么样的发展、怎样发展在2007年中共十七大上被写入党章,在2012年中共十八大上被确立为党的指导思想⊙时空观念。

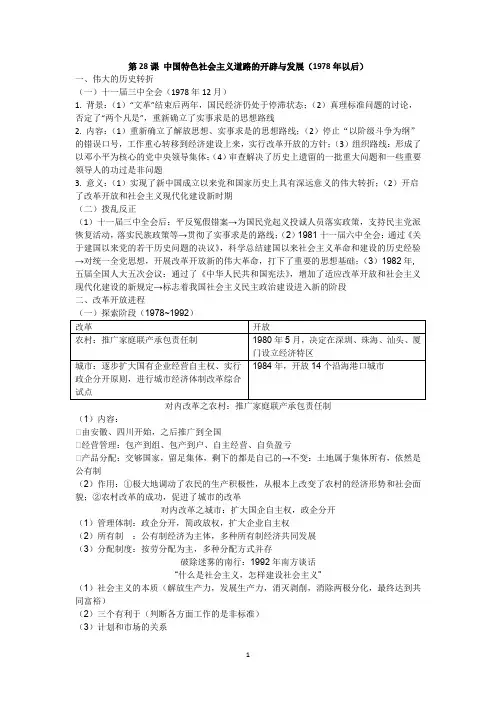

第28课中国特色社会主义道路的开辟与发展(1978年以后)一、伟大的历史转折(一)十一届三中全会(1978年12月)1. 背景:(1)“文革”结束后两年,国民经济仍处于停滞状态;(2)真理标准问题的讨论,否定了“两个凡是”,重新确立了实事求是的思想路线2. 内容:(1)重新确立了解放思想、实事求是的思想路线;(2)停止“以阶级斗争为纲”的错误口号,工作重心转移到经济建设上来,实行改革开放的方针;(3)组织路线:形成了以邓小平为核心的党中央领导集体;(4)审查解决了历史上遗留的一批重大问题和一些重要领导人的功过是非问题3. 意义:(1)实现了新中国成立以来党和国家历史上具有深远意义的伟大转折;(2)开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期(二)拨乱反正(1)十一届三中全会后:平反冤假错案→为国民党起义投诚人员落实政策,支持民主党派恢复活动,落实民族政策等→贯彻了实事求是的路线;(2)1981十一届六中全会:通过《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,科学总结建国以来社会主义革命和建设的历史经验→对统一全党思想,开展改革开放新的伟大革命,打下了重要的思想基础;(3)1982年,五届全国人大五次会议:通过了《中华人民共和国宪法》,增加了适应改革开放和社会主义现代化建设的新规定→标志着我国社会主义民主政治建设进入新的阶段二、改革开放进程改革开放农村:推广家庭联产承包责任制1980年5月,决定在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区城市:逐步扩大国有企业经营自主权、实行1984年,开放14个沿海港口城市政企分开原则,进行城市经济体制改革综合试点对内改革之农村:推广家庭联产承包责任制(1)内容:①由安徽、四川开始,之后推广到全国①经营管理:包产到组、包产到户、自主经营、自负盈亏①产品分配:交够国家,留足集体,剩下的都是自己的→不变:土地属于集体所有,依然是公有制(2)作用:①极大地调动了农民的生产积极性,从根本上改变了农村的经济形势和社会面貌;②农村改革的成功,促进了城市的改革对内改革之城市:扩大国企自主权,政企分开(1)管理体制:政企分开,简政放权,扩大企业自主权(2)所有制:公有制经济为主体,多种所有制经济共同发展(3)分配制度:按劳分配为主,多种分配方式并存破除迷雾的南行:1992年南方谈话“什么是社会主义,怎样建设社会主义”(1)社会主义的本质(解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕)(2)三个有利于(判断各方面工作的是非标准)(3)计划和市场的关系(二)深化阶段(1992~20世纪末)改革开放1992年,中共十四大明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制;明确国企改革的目标是建立现代企业制度建立起一批经济技术开发区和保税区,形成从沿海到沿江,从沿边到内陆,多层次、多渠道、多种形式的全方位对外开放的新格局;提出“引进来”和“走出去”相结合的开放战略改革开放2001年12月,中国正式加入世界贸易组织;改革开放向重点领域和关键环节稳步推进,国民经济迈上新台阶。