古代女子发型图解

- 格式:docx

- 大小:601.41 KB

- 文档页数:23

stable diffusion prompt 古代女子头

发样式

- 倭堕髻:又称“堕马髻”,是一种偏垂在一边的发髻样式,流行于魏晋南北朝时期。

- 惊鹄髻:又称“回鹘髻”,出现于东汉末三国时期,唐代较为流行。

发髻朝天高挽,呈螺旋形向上高举,象征鹄健翮凌云之意。

- 抛家髻:唐代后期较为流行。

在头顶挽椎成髻,两鬓缓长,以泽胶贴而抱面,状如椎髻。

- 半翻髻:为朝一侧并向前倾斜半翻的发式,为高髻的一种,尤其流行于初唐时期的宫中。

- 簪花髻:将头发梳理成某种发髻,然后将花插于发顶。

尤其是唐代开元时期,女子在头顶盛插象征富贵的牡丹、荷花、海棠等花朵。

这些头发样式不仅体现了古代的审美观念,也反映了当时的社会文化和历史背景。

不同的头发样式适合不同的脸型和场合,你可以根据自己的喜好和需求选择适合自己的发型。

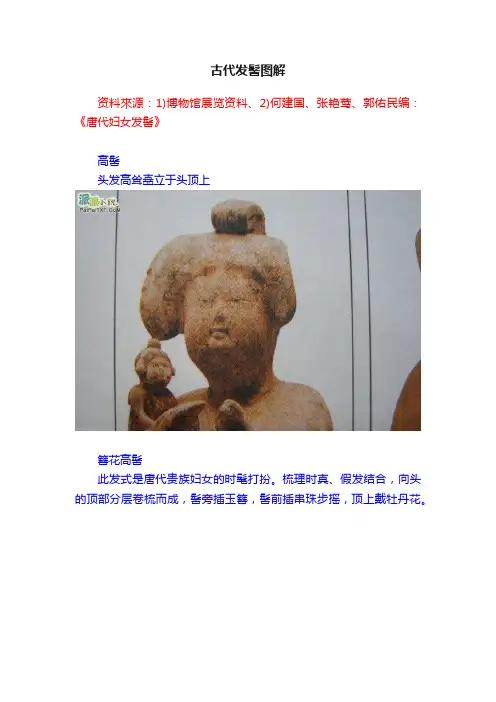

古代发髻图解资料來源:1)博物馆展览资料、2)何建国、张艳莺、郭佑民编:《唐代妇女发髻》高髻头发高耸矗立于头顶上簪花高髻此发式是唐代贵族妇女的时髦打扮。

梳理时真、假发结合,向头的顶部分层卷梳而成,髻旁插玉簪,髻前插串珠步摇,顶上戴牡丹花。

扇形高髻此属高髻式,梳理时将发梳拢于顶,再将假发梳成扇形固定,髻前插梳,显得端庄稳重。

盛行于中、晚士庶妇女中。

半翻高髻将发收拢于顶,再向上编成一个「朶子」,「朶子」用红绢裹之。

初唐时多为宫廷仕女所用,后在民间妇女中也盛行。

福髻属高髻式。

梳理时,发分四股,将假发做成的义髻,置于顶上,用簪钗固定,再与真发组合一起,髻上饰珠翠、绢花和装饰梳等物品,显得高贵、文雅、持重。

这种发式为宫廷嫔妃或仕宦家贵妇所喜用。

惊鹄髻是一种双高髻。

梳理时,将发提起,编盘成惊状之鸟展翅欲飞的样子;也有先做好义髻后固定于头顶。

据传此髻始于魏文帝宫中,后传入士庶间,到了唐代,风靡于长安城中。

双缨髻属双高髻一种。

将发中分缚住←灰后编盘两个缨状的髻高耸于头顶,每个缨髻前饰银花一朵。

盛行晚唐宫廷和仕宦之家的妇女中,到宋代更为流行。

单刀髻用假发装饰成形状似刀的高髻。

上嵌宝珠、花翠等饰品,斜插步摇,然后固定于顶。

这种发髻盛唐时开始在宫中流行,后传于贵族和民间妇女中,是盛唐极为时髦的发式。

双刀髻又称双刀半翻髻。

假发制成双刀形,用簪钗固定头顶,与原发合成一个发髻的整体,髻前揰孔雀翎两枝。

此髻始于初唐宫中,后来贵族妇女也纷纷仿效,到盛唐时很为时兴。

半翻髻为平髻式。

头不戴冠,发垂两耳,额顶正中束以红绢包裹的义髻。

流行盛唐,尤以宫廷和贵族妇女中为多。

百合髻将发拢于顶,再向上盘成两个环,每个环中置红绢环,以为装饰。

多为唐代名门贵族家的奴婢侍女所用。

高环髻将发收拢于顶,向上盘卷成三个环,一环于正前方,两环相套于后,髻前插步摇,三环中饰羽毛。

整发式呈凤凰状,多为晚唐舞伎所用。

三环髻将发收拢于头顶,用黑带缚住,然后发分三股,盘卷成三个相互套起的环状,用发簪钗固定,髻上斜插步摇,髻周饰珠翠。

古代女子未出阁的发型稿子一:姐妹们,咱们今天来聊聊古代女子未出阁时那些美美的发型呀!你想呀,在古代,女子未出阁的时候,发型那可是特别有讲究的。

就说那“双丫髻”吧,把头发分成左右两边,然后扎成两个小发髻,就像两个小团子挂在脑袋两边,别提多可爱啦!这一般都是小姑娘梳的,看上去俏皮又活泼。

还有“丱发”,在头顶扎两个小角一样的发髻,那模样真是萌得不行。

感觉梳着这样发型的小姑娘,一定是天真无邪,充满了孩子气。

“垂鬟分肖髻”也很不错哟!把头发梳在两边,然后自然垂下一缕缕的发丝,显得特别温婉和柔美。

就好像是那种大家闺秀,安静又乖巧。

未出阁的女子在发型上还会加上各种漂亮的发饰呢!比如花朵形状的,或者是小巧的珠串,一走动起来,那发饰晃呀晃的,真是好看极了。

我就特别羡慕古代女子能有这么多漂亮的发型可以选择,每次想象着她们梳着这些发型的样子,就觉得仿佛能看到她们青春年少时的美好时光。

你们说,是不是特别有意思呀?稿子二:嗨,亲爱的朋友们!今天咱们来聊聊古代女子未出阁的发型,这可太有趣啦!你知道吗?古代未出阁的女子发型那叫一个多姿多彩。

比如说“百合髻”,把头发盘起来,形状就像一朵盛开的百合花,优雅又迷人。

感觉梳着这样发型的女子,一定是充满了幻想和憧憬。

“双平髻”也不错哟,左右两个发髻对称,简单又大方。

这发型适合那种性格直爽的女孩子,看着就特别清爽利落。

还有“单螺髻”,将头发盘成一个螺旋状的发髻,高高耸起,显得特别有精神。

仿佛在告诉大家,这姑娘呀,充满了活力和朝气。

而且呀,古代女子还会根据不同的场合和心情来选择发型呢。

要是去参加什么聚会,就会梳得更加精致华丽;要是在家中,可能就会稍微简单一些,但也不失美感。

她们还会用彩色的丝带或者精致的发簪来点缀发型,让自己更加出众。

每次想到这些,我都觉得古代女子在打扮自己这方面真的是太用心啦!怎么样,是不是觉得古代女子未出阁的发型特别有魅力呀?。

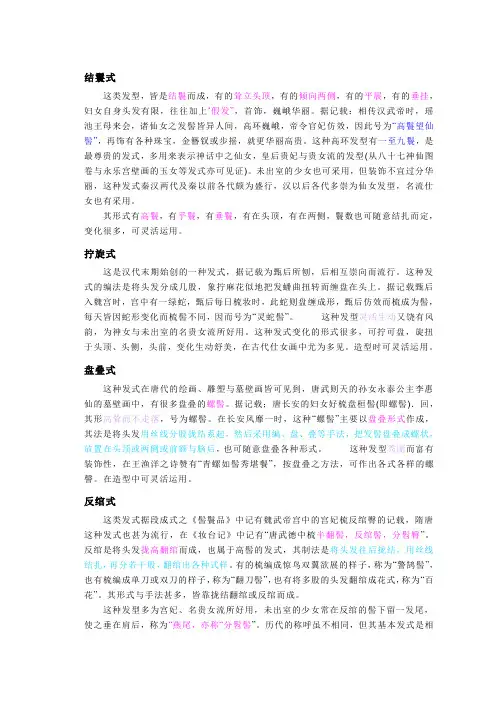

结鬟式这类发型,皆是结鬟而成,有的耸立头顶,有的倾向两侧,有的平展,有的垂挂,妇女自身头发有限,往往加上‘假发”,首饰,巍峨华丽。

据记载:相传汉武帝时,瑶池王母来会,诸仙女之发髻皆异人间,高环巍峨,帝令官妃仿效,因此号为“高鬟望仙髻”,再饰有各种珠宝,金簪钗或步摇,就更华丽高贵。

这种高环发型有一至九鬟,是最尊贵的发式,多用来表示神话中之仙女,皇后贵妃与贵女流的发型(从八十七神仙图卷与永乐宫壁画的玉女等发式亦可见证)。

未出室的少女也可采用,但装饰不宜过分华丽,这种发式秦汉两代及秦以前各代颇为盛行,汉以后各代多崇为仙女发型,名流仕女也有采用。

其形式有高鬟,有乎鬟,有垂鬟,有在头顶,有在两侧,鬟数也可随意结扎而定,变化很多,可灵活运用。

拧旋式这是汉代末期始创的一种发式,据记载为甄后所刨,后相互崇向而流行。

这种发式的编法是将头发分成几股,象拧麻花似地把发蟠曲扭转而缠盘在头上。

据记载甄后入魏宫时,宫中有一绿蛇,甄后每日梳妆时,此蛇则盘缠成形,甄后仿效而梳成为髻,每天皆因蛇形变化而梳髻不同,因而号为“灵蛇髻”。

这种发型灵活生动又饶有风韵,为神女与未出室的名贵女流所好用。

这种发式变化的形式很多,可拧可盘,旋扭于头顶、头侧,头前,变化生动舒美,在古代仕女画中尤为多见。

造型时可灵活运用。

盘叠式这种发式在唐代的绘画、雕塑与墓壁画皆可见到,唐武则天的孙女永泰公主李惠仙的墓壁画中,有很多盘叠的螺髻。

据记载;唐长安的妇女好梳盘桓髻(即螺髻).回,其形高耸而不走落,号为螺髻。

在长安风靡一时,这种“螺髻”主要以盘叠形式作成,其法是将头发用丝线分股拢结系起,然后采用编、盘、叠等手法,把发髻盘叠成螺状,放置在头顶或两侧或前额与脑后,也可随意盘叠各种形式。

这种发型秀丽而富有装饰性,在王渔洋之诗赞有“青螺如髻秀堪餐”,按盘叠之方法,可作出各式各样的螺謦。

在造型中可灵活运用。

反绾式这类发式据段成式之《髻鬟品》中记有魏武帝宫中的宫妃梳反绾臀的记载,隋唐这种发式也甚为流行,在《妆台记》中记有“唐武德中梳半翻髻,反绾髻,分髫臀”。

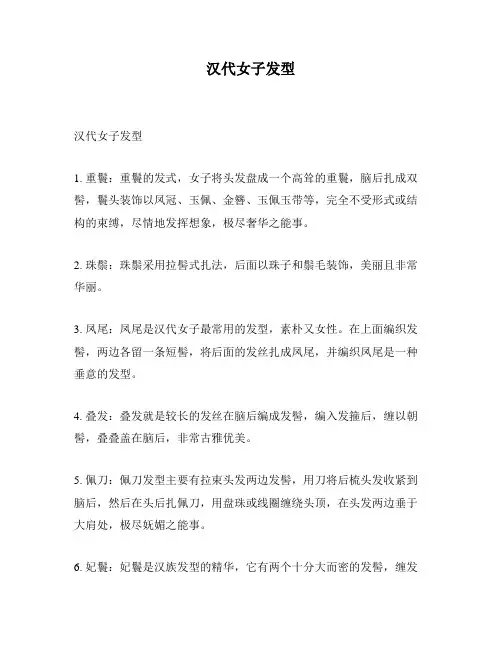

汉代女子发型

汉代女子发型

1. 重鬟:重鬟的发式,女子将头发盘成一个高耸的重鬟,脑后扎成双髻,鬟头装饰以凤冠、玉佩、金簪、玉佩玉带等,完全不受形式或结构的束缚,尽情地发挥想象,极尽奢华之能事。

2. 珠鬃:珠鬃采用拉髻式扎法,后面以珠子和鬃毛装饰,美丽且非常华丽。

3. 凤尾:凤尾是汉代女子最常用的发型,素朴又女性。

在上面编织发髻,两边各留一条短髻,将后面的发丝扎成凤尾,并编织凤尾是一种垂意的发型。

4. 叠发:叠发就是较长的发丝在脑后编成发髻,编入发箍后,缠以朝髻,叠叠盖在脑后,非常古雅优美。

5. 佩刀:佩刀发型主要有拉束头发两边发髻,用刀将后梳头发收紧到脑后,然后在头后扎佩刀,用盘珠或线圈缠绕头顶,在头发两边垂于大肩处,极尽妩媚之能事。

6. 妃鬟:妃鬟是汉族发型的精华,它有两个十分大而密的发髻,缠发

罗、七星结和鹤顶结,上面缠上花蕊、如意剑之类的扎发,充满着时尚与古典的混搭,非常漂亮。

7. 凤冠:凤冠是一种精致、古典的发型,它由头顶发髻、鬟冠和冠髻三部分组成,用银簪、金簪、紫砂银簪、绸布、珠宝、锦线布等,制成繁复又华丽的凤冠让人眼前一亮。

8. 带结:带结发型也是宋代女子常用的发式,尤其是妃嫔,以发带和发髻组成,用细头发扎成发结后悬垂在两耳间,非常时尚古朴。

宋代女子的发型嘿呀,朋友们!今天来唠唠宋代女子的发型这事儿呀,那可真是花样百出,各有各的好看呢,听我给你们讲讲我上次去博物馆看宋代文物展时见到的那些女子发型的事儿,你们就能更明白了。

那次在博物馆呀,有好多宋代的人物画像、陶俑啥的展示出来,我就凑过去仔细瞧那些女子的发型。

我看到一种叫“朝天髻”的发型,哎呀,那可太有特点了。

画像里的女子把头发都高高地梳起来,盘在头顶上,就像一个小塔似的,直直地朝着天呢,看着特别精神又端庄。

我就想啊,这古代的女子梳这么个发型得多费工夫呀,估计得早早起来,让丫鬟帮忙摆弄好久呢。

而且呀,为了让这发型更好看,还会在发髻上插着各种精美的发钗、珠翠,在阳光下肯定是闪闪发亮的,走在路上那回头率肯定超高,就跟现在的时尚达人似的,特别吸睛呢。

还有一种“同心髻”也挺常见的。

就是把头发梳到头顶,然后盘成一个圆圆的发髻,象征着夫妻同心啥的,寓意可好了。

我看着那陶俑上女子梳着的同心髻,感觉特别温婉,这发型再配上她们那淡雅的服饰,整个人就透着一种古典的美呀。

我当时就琢磨,要是自己也能梳这么个发型,不知道会是啥模样呢,估计也能沾沾这古代的优雅气质吧,哈哈。

另外呀,“包髻”也很有意思。

就是用一块布或者纱之类的把发髻给包裹起来,有的还会在外面系上丝带,打成好看的蝴蝶结啥的,那丝带随风轻轻飘动,别提多有韵味了。

我看着那展示的图片,想象着宋代女子梳着包髻走在街头巷尾,微风拂过,丝带轻舞,那画面别提多美了,感觉就像从画里走出来的人儿一样呢。

从那次在博物馆看宋代女子发型的事儿就能看出来呀,宋代女子的发型那真是多种多样,每一种都有着独特的美,还蕴含着当时的文化和寓意呢,真的是越看越有意思呀,大家要是感兴趣,也可以去多了解了解哦。

陕西古代文明:盛唐气象——云髻明珠映罗裙——服饰艺术(下)云髻明珠映罗裙——服饰艺术中国古代人视头发为身体的精华,认为头发中蕴含人的精力与生命。

唐代妇女对秀发的钟爱可谓登峰造极,见诸文献记载的唐代妇女发髻名目繁多、辞义美好,有云髻、半翻髻、双鬟望仙髻、回鹘髻、愁来髻、归顺髻、惊鹄髻、倭堕髻、百合髻、圆鬟髻、双丫髻、双垂髻、椎髻、乌蛮髻、反绾髻、抛家髻、盘桓髻等近百种,其中以各式高髻为主。

在传世的唐代绘画、墓室或石窟壁画以及众多出土文物中,梳各式高髻的唐代妇女形象随处可见。

倭堕髻的原型是汉代已经出现的堕马髻。

传说杨贵妃骑马时不慎摔下,所绾高髻偏向一侧,有髻鬟下堕欲解之状,十分美丽,随行宫女见后,竞相仿效,于是倭堕髻名传四方。

同服饰一样,唐代宫廷妇女在发髻上同样领时代风骚、开风气之先。

唐太宗时期,曾有官吏皇甫德参认为高髻是不良风气的表现,上书太宗称:社会上流行高髻,是受宫廷影响所致。

导致太宗怒言:难道皇甫德参想使宫中都是和尚吗?唐代妇女正是在这样一种宽松开放的社会环境中生活,才得以恣意挥洒张扬女性的迷人风采。

在唐人看来,娥娥高髻寓有崇敬高贵之意,并能给人以华丽美感。

在唐代大画家阎立本根据唐太宗会见吐蕃使者的历史事件绘制的《步辇图》中,抬辇、执华盖和团扇的9位宫女云髻娥娥,连额发也处理成云朵形,可谓是唐代初期云髻的典型式样。

陶俑中唐代女子发髻式样图示例天生丽质固然好,恰如其分的妆饰也十分重要。

唐代妇女的化妆大致分八个步骤:一敷铅粉,二抹胭脂,三画黛眉,四染额黄(或贴花钿),五点面靥,六描斜红,七涂唇脂,八戴发饰。

涂脂抹粉是古代妇女常用的妆饰手段,古代的妆粉有两种:一是米粉,二是铅粉,后者更受妇女欢迎,并逐渐取代前者。

与铅粉配套使用的胭脂,多数人认为它源于我国古代西北地区即匈奴聚居地,古有歌谣曰:“失我焉支山,使我妇女无颜色。

失我祁连山,使我六畜不蕃息。

”焉(燕)支是西北地区的一种草本植物,含红黄色汁液,去掉黄汁后的红汁配其他原料制成干粉,用时加水即可涂抹。

宋朝女子的发型《宋朝女子的发型》嘿,宋朝女子的发型那可真是花样百出,美极了!就像一场时尚秀,在历史的舞台上闪闪发光。

我记得有一次去参观一个宋朝文化展览,其中有一部分专门展示了宋朝女子的发型,那可把我给看呆了。

宋朝女子的发型丰富多样,各有各的韵味。

先说说高髻吧。

这高髻就像是在头顶上顶了一座小小的山峰,可壮观了。

有的高髻梳得那叫一个高,感觉都快碰到天花板了。

我看到展览中的一个高髻模型,上面还插满了各种精美的发簪、步摇。

那些发簪上镶嵌着宝石、珍珠,步摇随着人的走动轻轻晃动,就像星星在闪烁,这简直就是古代版的“皇冠”啊。

我就想象着宋朝的女子们为了梳这样一个高髻,得花费不少时间吧。

说不定天还没亮就得起床,在镜子前摆弄好久,就像现在的女孩们精心化妆一样。

还有双丫髻,这发型特别可爱,就像两个小角立在脑袋两边。

一般是年轻的少女梳这种发型。

我仿佛看到一个宋朝的小丫鬟,梳着双丫髻,蹦蹦跳跳地在庭院里穿梭,那模样别提多俏皮了。

双丫髻上也会点缀一些小花或者小丝带,给少女增添了一份纯真的气息。

我有个朋友特别喜欢这种古典风格,她有一次参加古风活动,就梳了个双丫髻,再穿上一身粉色的古装,活脱脱就是从宋朝穿越过来的小仙子,把周围的人都惊艳到了。

包髻也是宋朝女子常见的发型。

它就像是用一块布或者丝绸把头发包起来,但是包得特别有艺术感。

有的包髻会在额头处露出一点刘海,显得很温婉。

我在展览上看到一幅画,画中的女子梳着包髻,正坐在窗前绣花,那画面宁静而美好。

我想这种发型可能很适合日常家居,既方便又美观。

我自己也试着用一块漂亮的丝巾模仿包髻的样子梳了一下头发,虽然没有宋朝女子梳得那么精致,但也别有一番风味,感觉自己瞬间变得优雅了许多。

宋朝女子还会根据不同的场合梳不同的发型。

比如在正式的宴会或者节日里,就会梳那种华丽的高髻,配上华丽的服饰和首饰,整个人显得高贵典雅。

而在平时出门或者劳作的时候,就会选择简单一些的发型,像双丫髻或者包髻。

这就像我们现在参加晚会要盛装打扮,而平时逛街就穿得休闲舒适一样。

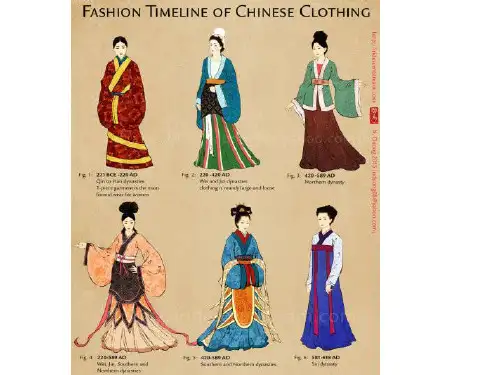

清代女子发型演变清代的祖先,为原先居住在中国东北部的满族。

明末农民起义此起彼伏,满族贵族乘虚而入,于1644年在北京建立清王朝,自此至1911年清灭,这237年间,清王朝经历了三个阶段。

前期是一个统一的多民族国家,并获得了巩固,中期社会经济进一步发展,资本主义开始萌芽,末期步入封建社会制度的衰落和瓦解。

清统治者在关内建立政权以后,强令汉族遵循满族习俗,剃发留辫是其中之一。

清初妇女发式及妆饰还各自保留本民族的特点,以后逐步发生了明显的变化。

发髻上的装饰物,不用金银,而多用珠翠,这是崇祯年间的特点。

中期崇尚高髻,如模仿满族宫女的发式,是将头发均分成两把,谓“叉子头”,在脑后垂下的一绺发尾,修剪成两个尖角,称“燕尾”。

此后又流行平头,谓之“平三套”或“苏州撅”。

此髻老少皆宜,一改高髻风俗。

头发装饰亦有特色,“冠子”即是一例,老年妇女多好之。

还有“一字头”豪华奢侈,高如牌楼,皇室偏爱的大拉翅即是其中最著名的一支。

高髻:清代高髻都以假发掺和衬垫梳理而成,如康熙、乾隆年间流行的牡丹头、荷花头、钵盂头即属此类。

其样式豪华,高高耸立达七寸余,犹如盛开的牡丹、荷花。

脑后梳理成扁平的三层盘状,并以簪或钗相固定,髻后作燕尾状,钵盂头则形如覆盂,因此类髻发梳理繁杂,故待到清末剪发风盛行时,就逐渐趋于淘汰了。

大拉翅:又名“旗髻”,是清代满族女子最具特色的、集发式造型与妆饰于一体的著名发式。

其梳理方式特别繁复,是受汉族妇女“如意头”影响而演变而成的,为清宫廷贵妇所钟爱。

冠子、纂:清代老年妇女多在髻上加罩一硬纸和黑色绸缎制成的饰物,绣以吉祥纹样、寿字等,用簪扦于髻上。

中年妇女则多戴用鬃麻编成、再裱以绸缎的“纂”,然后饰以鲜花等,更显其秀美与华丽之色。

纂的形状象一只鞋帮,仅有二壁,以后又演变为不直接用纂,谓之“真纂”,实际就是在头上盘一元髻而已。

清代女子高髻发式、簪花、饰花钗清代女子高髻发式清代女子髻发式盛妆清代女子螺髻发式清代女子高髻发式清代女子螺髻发式,花钗清代女子髻发式花饰清代女子螺髻发式花钗饰清代女子髻发式,戴遮眉勒清代女子髻发式清代女子圆满发式饰花清代女子苏州撅发式清代女子平三套发式清代女子连环髻发式(亦称S髻)清代女子髻发式清代女子圆满髻发式饰花钗清代女子双髻发式饰花钗清代女子髻式高冠清代女子旗髻发式(亦称大拉翅)清代女子喜鹊尾髻发式清代女子环髻发式清代女子髻发式饰花清代女子髻发式饰花钗清代老夫辫发、戴帽清代男子辫发清代女子圆满髻发式清代女子髻发式、戴遮勒眉清代初年女子尖椎髻发式。

古代女子发型图解

鬓(bin四声)

鬓发就是垂在耳朵前面的一绺头发或一簇卷发

鬓角就是人的头两侧的区域,在眼和前额之后,颧弓之上,耳之前,常常有人留着鬓角,就是这里了。

髻(ji四声)

髻就是在头顶或脑后盘成各种形状的头发:发髻。

个人感觉是发型的意思。

丱多音字哦!(guàn)我们这里用到的是这个

意思是:古代儿童束的上翘的两只角辫

另外一个音是kuàng跟矿是一样的

好。

就这3个字,估计有人可能不太熟悉吧。

其实我也是百度大叔了下最后一个。

那个丱我是真不认识啊。

垂鬟分肖髻,多是未出室少女的发式,将发分股,结鬟于顶,不用托拄,使其自然垂下,并束结肖尾、垂于肩上,亦称燕尾。

据《国宪家猷》记载:“汉明帝令宫人梳百花分肖髻。

”在唐代常作为处女发式标志。

双平髻的编法,是将发顶平分两大股,梳结成对称的髻或环,相对垂挂于两侧。

这种发式多用于宫廷侍女、丫环侍婢或未成年之少女。

据记载从秦开始,延续及近代,其中最典型的是双丫髻及双挂髻,这种发式在存世的古画中特别多见。

敦煌千佛洞供养人之侍女与阎立本〈列帝图〉之宫侍,皆类似这种发式。

其变化一般有“双丫髻”、“垂挂髻”、“双挂髻”等。

百合髻的梳编法是净发分股盘结,并合叠于头顶。

梳百合式的壮丽!

凌云髻属于高式的单鬟。

据《中华古今注》记载:“始皇诏后梳凌云髻,三妃梳望仙九鬟髻,九嫔梳参鸾髻。

”这些皆属高鬟式。

凤冠:为古代后妃及诰命夫人之礼冠,冠上饰以凤鸾,真珠玉翠,多于大礼时戴用。

清朝上层贵族妇女长期占统治地位的发型。

清初,健全冠服制度。

除大典礼时后妃戴朝冠外,喜庆节日后妃要戴钿子。

戴上钿子,脑后再垂发辨就不适应了。

于是,后妃们梳两个横长髻,形似小姑娘梳的两个抓髻,戴上钿子十分稳固。

摘下钿子,这种抓髻式的发髻也可作家常打扮。

因为这种发式,平分左右,各扎一把,宫内后妃称其为“小两把头”。

清中期,是史称乾隆盛世的黄金时代。

在此期间,生产方式和生活方式有很大的发展,首饰制作工艺也不例外。

清代宫廷处在特殊的位置上,全国各地的名贵首饰源源不断地贡进清宫,大大刺激了宫廷后妃追求美饰的心理。

但是,要这些份量可观的金、银、玉、珍珠、宝石的首饰戴在头上,“小两把头”发髻就显出许多不足之处。

如“小两把头”低垂,几乎挨到耳根,发髻松,稍碰即散。

如何将这些美丽的首饰戴上去呢?于是,一种新的梳头工具——发架应运而生。

发架有木制的,也有铁丝拧成的,形似横着的眼镜架。

梳头时,先固定头座,

再放上发架,把头发分成左右两把,交叉绾在发架上。

中间横插一长扁方(插在发架的两个孔内),然后用针把发稍和碎发固定牢,戴什么样的首饰都捉得住。

两把头后面的耳边的垂发,梳成扁平状,末端用发带束起,微微上翘,形似燕尾。

整个发髻象个待飞的燕子,清代后妃还因年龄而异梳头戴首饰。

年纪轻的,戴艳丽的珍宝首饰,显出年青活泼的朝气。

年老的梳“两把头”,首饰选质地高贵的,体现出老年妇女端庄、稳重。

皇家女子头上梳两把头,插戴上贵重的首饰,与脚下穿着高底鞋相呼应。

走起路来上身直立挺胸收腹,似有节奏,头节、脖梗不能左右摇晃,来回摆动。

为封建社会树立了妇女行动规范的最佳形象。

到了清朝晚期,大拉翅开始出现,它是一形似扇面的硬壳,高约一尺余,里面用铁丝按照头围大小做一圆箍和骨架,再用布裕褙做胎。

外边包上青缎和青绒布,做成一个固定的纯装饰性大两把头。

需用时,戴在头上,不用时,摘下搁置一边。

既能美饰头发,又摘戴自如,可谓两全其美。

发明者是追求的美丽的慈禧太后,世人的审美因她而改变,随着大拉翅的流行和演变,两把头开始退出历史舞台。

古代妇女发式。

唐末京师妇女梳发,以两鬓抱面,状如椎髻,名曰“抛家髻”。

亦称“鬅鬓”,“凤头”。

这种两鬓抱面的髻式,是唐代后期较为流行的一种发式。

抛家髻式,在宇文氏《妆台记》中的所谓朝天髻,或类此髻式。

参阅《新唐书·五行志》。

另唐段成式《髻环品》中,亦有关于长安城中流行抛家髻的记载。

这种发髻的特点,以两鬓抱面,头顶再加一个形似椎髻一样的“朵子”(即假髻),所谓抛家髻。

今京剧旦角仍延用之。

双丫髻是双挂式中最常见之发式,其梳编法是将发平分两侧,再梳结成髻,置于头顶两侧。

前额外负担多饰有垂发,俗称刘海,一般多用于侍婢丫环。

丱发为儿童或未婚少女之发式,其梳编法是将发平分两股,对称系结成两大椎,分置于头顶两侧,并在髻中引出一小绺头发。

使其自然垂下。

冠小仅束髻,冠上多有花饰,在明代仕女多好用。

飞仙髻多是两侧结高鬟。

据《炙毂子》记载:“汉武帝时,王母降,诸仙髻皆异人间,帝令宫中效之,号飞仙髻。

”多用于仙女与未出室少女。

这张就是飞仙髻。

很像仙女的说。

堕马髻其梳编法是将发拢结,挽结成大椎,在椎中处结丝绳,状如马肚,堕于头侧或脑后。

据〈事物原始〉记载:“孙寿为堕马髻。

”《古今中华注》也记有“堕马髻惟倭堕髻,一云:堕马之余形也”。

一般显得很娇弱的感觉,哪本小说来着,我就忘记了,那女的就梳这种发型,假装自己很柔弱。

O(∩_∩)O~

一字头,豪华奢侈,高如牌楼,皇室偏爱的大拉翅即是其中最著名的一支。

和大拉翅差不多。

只不过这个没有冠。

正面

侧面

双刀髻其梳编法是将发往上拢结于顶,再反绾成双刀欲展之势。

据《妆台记》记载:“唐武德中,宫中梳半翻髻。

又梳反绾髻,贞元中梳归真髻,贴五色花子。

”皆类似反绾式的发型。

倾髻其梳编法是将发分股结椎、倾斜结束置于头前或头侧,在仕女画中颇为多见。

据《晋书》记载:“太元中公主妇女必缓鬓,倾髻以为盛饰。

”

元宝髻其梳编法是将发拢结于顶,再置木或将假发笼蔽,呈元宝状。

据〈晋书〉记载:“用发既多,不可恒载,乃先木及笼上装之,曰假髻或假头。

”唐张雄夫妇合葬墓所出土之女俑亦类似这种发型。

“飞天髻”则是结三鬟于顶,耸立直上。

据《宋五行志》记载:“文帝元嘉六年,民间妇人结发者三分发,抽其鬟直上,谓之飞天。

”古之“百花”发式亦属这种类型。

补充一个。

巾帼:巾帼是一种丝织品的头巾,多束结在顶髻上,再用簪钗贯定,宋梁红玉喜戴巾帼,故常把女中豪杰称巾帼英雄。

我想找影视剧里的图片,就是真人的头型,可是没有找到,就找到一个飞仙髻。