中国古代女子发髻课件

- 格式:ppt

- 大小:976.50 KB

- 文档页数:38

人物造型之女发髻女发髻博鬓,历代僻《仪典》,《舆服志》皆规定宫中的后妃要博鬓,品贵夫人也须博鬓,博鬓即以鬓掩耳,或往后拢掩半耳,是一种礼仪的鬓式。

(博鬓掩耳)蝉鬓,据记载是魏文帝曹丕的宫人莫琼树所,它是两鬓的装饰,将两鬓梳得很薄而透明,形如蝉翼,故称“蝉鬓’,古诗中形容妇女经常有“云鬟雾鬓”之句,薄而透明的蝉鬓与厚而高实的发式结合与对比,使妇女的发型富于变化而别致。

一、结鬟式相传汉武帝时,瑶池王母来会,诸仙女之发髻皆异人间,高环巍峨,帝令官妃仿效,因此号为“高鬟望仙髻”,再饰有各种珠宝,金簪风钗或步摇,就更华丽高贵。

这种高环发型有一至九鬟,是最尊贵的发式,多用来表示神话中之仙女,皇后贵妃与贵女流的发型。

未出室的少女也可采用,但装饰不宜过分华丽,这种发式秦汉两代及秦以前各代颇为盛行,汉以后各代多崇为仙女发型,名流仕女也有采用。

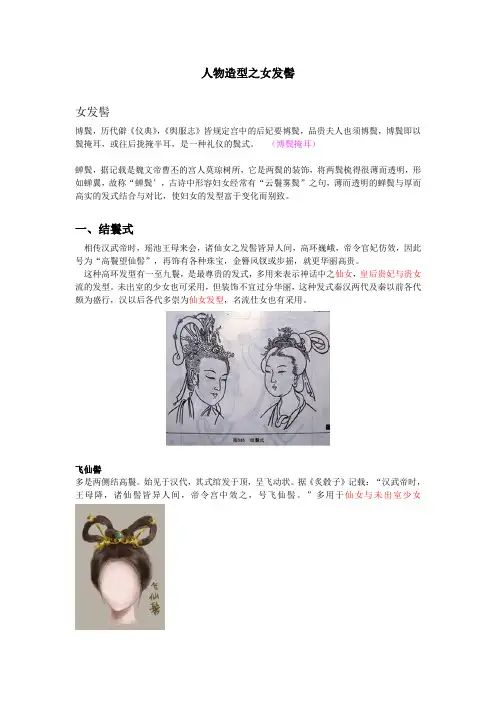

飞仙髻多是两侧结高鬟。

始见于汉代,其式绾发于顶,呈飞动状。

据《炙毂子》记载:“汉武帝时,王母降,诸仙髻皆异人间,帝令宫中效之,号飞仙髻。

”多用于仙女与未出室少女凌云髻属于高式的单鬟。

常见与唐代。

据《中华古今注》记载:“始皇诏后梳凌云髻,三妃梳望仙九鬟髻,九嫔梳参鸾髻。

”飞天髻又叫“飞天紒”。

是一种三环高髻,始于南北朝。

《宋书·五行志》:“宋文帝元嘉六年(429),民间妇人结发者,三分发抽其髻直向上,谓之‘飞天紒’,始自东府,流被民庶。

”其形是先将头发分三分,每分用丝绦缚住,向上盘卷成环状。

出自宋文帝宫中,传至民间,后一直流行于宋、明各朝。

古之“百花”发式亦属这种类型。

垂鬟分肖髻多是未出室少女的发式,将发分股,结鬟于顶,不用托拄,使其自然垂下,并束结肖尾、垂于肩上,亦称燕尾。

据《国宪家猷》记载:“汉明帝令宫人梳百花分肖髻。

”在唐代常作为处女发式标志。

二、拧旋式拧旋式梳编法,是将发分几股,似拧麻花地把发蟠曲扭转,盘结于头顶或两侧。

据《采兰杂志》记载:“甄后既入魏宫,宫庭有一绿蛇,口中恒吐赤珠,若梧子大,不伤人,人欲害之。